Abstract

Three distinct sources are investigated in relation to the conventional practice of ‘serial notation’. We define serial notation as a special instance of a conventional form of writing that is dependent on compliance. Serial notation is not limited to the function of bureaucratic clarity, but also fulfils the purpose of producing social meaning. The sources we investigate have attracted the attention of researchers from the perspectives of social and economic history: the financial accounts of the city of Duisburg and the early modern prose novel ‘Fortunatus’ as well as the notations of knight titles in Cologne are all sources of the cultural reality of late medieval and early modern economic circumstances. However, a praxeological approach focusing on the social meaning established by the practice of repetition itself has not yet been applied. Here, we will combine the three case studies to carve out the underlying praxeological structure of the production of meaning through scriptural uniformity – a structure that deliberately undercuts the complexity of its denotations.

1. Einleitung: Konventionen und Schriftlichkeit

Konventionen regulieren gesellschaftliches Handeln innerhalb einer spezifischen sozialen Gruppe. Eine Gruppe kann dabei ganz unterschiedlich gefasst sein: im Sinne der folgenden Analysen kann es sich gleichermaßen um das Personal eines Verwaltungsapparats, die Zielgruppe und die Figuren eines fiktionalen Textes, oder auch um die Träger eines sozialen Distinktionsmerkmals handeln. Dabei haben Konventionen nach Marmor, an dessen Definition wir uns im Folgenden anlehnen, mehrere Merkmale [1]. Sie rufen in bestimmten Situationen innerhalb einer abgrenzbaren sozialen Gruppe eine soziale Handlung hervor. Dabei sind Konventionen arbiträr, es gäbe mindestens eine alternative Handlung, für die sich der oder die handelnde Akteur:in entscheiden könnte. Konventionen sind im Sinne Andrei Marmors compliance dependent, d. h. ein wichtiger Grund, sie einzuhalten, besteht in der tatsächlichen Befolgung dieser Konvention durch die soziale Gruppe, während es Alternativen gäbe, die jedoch vom Individuum verworfen werden, weil die compliance mit dem Gruppenverhalten einen Eigenwert hat [2]. Da die Zugehörigkeit eines Individuums zu einer Gruppe somit an der Internalisierung und Ausübung gruppenspezifischer Konventionen hängt, ist das Konzept der sozialen Konventionen eng mit dem verknüpft, was Bourdieu unter dem Begriff ‚Habitus‘ fasst [3]. ‚Habitus‘ lässt sich im Umkehrschluss als Ausdruck gruppenbezogener Konventionen begreifen. Dabei handelt es sich um bewusste wie unbewusste gruppenspezifische Verhaltensweisen, die sich auf diverse Situationen übertragen und anwenden lassen und daher auch unter gewandelten sozialen Rahmenbedingungen fortbestehen können und sich unter Umständen langlebiger als deren Akteur:innen erweisen können [4].

Sozial führende Akteur:innen geben ein Leitbild für den Rest der sozialen Gruppe ab. Dabei ist der Gruppenhabitus aber nicht exklusiv, sondern kann verschiedene Gruppen miteinander verbinden. Sozialen Konventionen, so ließe sich Marmors Konzept systemtheoretisch fassen, kommt damit grundsätzlich eine stabilisierende Funktion in potentiell unruhigen sozialen Systemen zu, da sie einen Mechanismus der Verhinderung weiterer Destabilisierung durch Beobachtung der eigenen Beunruhigung im System darstellen [5]. Dabei sind Konventionen durch das Kriterium der compliance niemals nur funktional, das heißt problemorientiert [6], sondern stiften innerhalb sozialer Systeme immer auch Sinn, da sie aus den funktionalen Differenzen des Systems hinausführen und eine Anschlussmöglichkeit des Systems zur Umwelt darstellen [7].

Neue Mitglieder müssen auf existente Konventionen rekurrieren, können diese adaptieren, modifizieren oder negieren – sind die Konventionen aber einmal Teil des sozialen Systems, muss eine irgendwie geartete Reproduktion erfolgen, andernfalls führt die Nichtbeachtung der Konventionen zu einem Bruch oder zur gravierenden Modifikation des sozialen Systems. Zugleich ist ihre Bedeutung an asymmetrische Machtstrukturen gebunden, da es oftmals einen kleineren Personenkreis gibt, der sie prägt, und einen größeren Personenkreis, der ihnen folgt [8]. Werden Konventionen verletzt oder nicht beachtet, sind jedoch keine institutionalisierten Sanktionen vorgesehen [9]. Konventionen treten in der sozialen Interaktion der Gruppenmitglieder als „Handlungsregularitäten“ auf, die „Erwartungserwartungen“ generieren [10]. Typische Beispiele für Konventionen wären Tischmanieren oder der vorgegebene Ablauf sozialer Ereignisse wie Hochzeiten.

In historischer Perspektive sind Konventionen von besonderem Interesse, wenn es um die Interpretation spezifischer Handlungsweisen geht, die nicht aus einem kodifizierten Regelwerk mit exekutiver Sanktionsfähigkeit erklärt werden können, in ihrer intersubjektiven Regelhaftigkeit aber dennoch evident sind [11]. Konventionen sind damit immer an das soziale Feld gebunden, in dem sie ausgeführt werden, in dem also Befolgung oder Nicht-Befolgung konventionalisierter Praktiken von anderen kompetenten Mitgliedern erkannt und axiologisch anerkannt werden müssen. Allerdings können Konventionen auch feldübergreifend wirken, wenn Individuen oder soziale Gruppen einer anderen sozialen Gruppe nacheifern, deren sozialen Status erlangen wollen, indem sie die Praktiken der ursprünglichen Gruppe imitieren [12]. Eine Praktik ist dabei mehr als eine Handlung, da die Maßstäbe zu ihrer sozialen Bewertung aus der durch Wiederholung eingeübten Routinisierung derselben heraus entstehen [13]. Zentral ist dabei, dass Konventionen, auch wenn sie nur von einem Individuum ausgeübt werden, immer in sozialem Rahmen stattfinden. Folglich ist es dieser soziale Rahmen, innerhalb dessen Sanktionen wie Ausschluss, gesellschaftliche Abwertung oder Ehrverlust verhandelt werden. Es sind also die überindividuellen Reaktionsmechanismen, die Konventionen von individuellen Gewohnheiten einerseits und standardisiert sanktionierenden Institutionen andererseits unterscheiden [14].

Diskursgeschichtlich sind Konventionen praxeologisch fassbar: Solange die Befolgung der Konventionen und die damit verbundenen Erwartungserwartungen an den Quellen ablesbar sind, ist eine verschriftlichte Reflexion über selbiges Verhalten nicht nötig. Das würde aber bedeuten, dass nicht kodifiziertes, aber dennoch regelhaftes Verhalten ausschließlich in seiner Störung sichtbar würde. Der praxeologische Ansatz bietet demgegenüber den Vorteil, dass nicht nur absichtliche sowie unabsichtliche „Fehltritte“ [15] die Konventionen durch non-compliance reflektieren und dekonstruieren, sondern dass auch die nicht-diskursivierte compliance der Konventionen analysiert werden kann, wie etwa im Falle sich ständig wiederholender und nicht hinterfragter Handlungen. Damit geraten neben explizit gemachtem Wissen in Diskursformationen auch vorreflexive Praktiken in den Blick, die in keinem autonomen Diskurs abgebildet werden können [16]. Solcherart konventionalisierte Praktiken lassen sich bezüglich der funktionalen Organisation von Schriftlichkeit [17] beobachten. Konventionen können damit im Produktionsprozess von Schriftlichkeit für die Forschung eine Dimension erhellen, die zwischen Institution einerseits und individueller Gewohnheit andererseits gelagert ist. Von besonderer Bedeutung für die Konventionalität einer Verschriftlichung ist in den folgenden drei Fallbeispielen die zunächst banal scheinende Tatsache, dass Niedergeschriebenes die Denotation eines außersprachlichen Sachverhalts oder Gegenstandes darstellt [18]. Die konventionalitätstheoretische Brille erlaubt uns jedoch, weniger den Text-Welt-Bezug, als vielmehr die sprachliche Notation selbst in den Blick zu nehmen. Das bedeutet, dass in den folgenden Fallbeispielen weniger von Interesse ist, was außertextlich von einem sprachlichen Ausdruck denotiert wird, als vielmehr, dass bereits durch die konventionelle Gleichförmigkeit der Notation sozialer Sinn erzeugt wird. Solche Fälle sinnstiftender schriftlicher Gleichförmigkeit, wie beispielsweise das wiederholte Niederschreiben von Geldwerten und Titeln, fassen wir daher unter dem Konzept der seriellen Notation zusammen.

Um das textsortenunabhängige Potential dieser Perspektive zu verdeutlichen, haben wir drei Fallstudien zu disparaten Quellen in einen Dialog gesetzt. Zum einen handelt es sich um standardisierte Wertzuschreibungen, also eine bilanzierende Schreibweise in funktionaler wie in literarischer Schriftlichkeit [19]. Diese Konventionen werden zuerst anhand spätmittelalterlicher Rechnungen diskutiert. Dabei steht die situative und funktionelle Einbindung der Entstehungsprozesse verschiedener Rechnungstypen im Vordergrund. Somit kann die bisher vorherrschende, aus dem material turn heraus motivierte Perspektive auf die Rechnungsdokumente um Untersuchungen zu Praktiken der Verschriftlichung ergänzt werden.

Daraufhin werden Formen serieller Notation im frühneuzeitlichen Prosaroman ‚Fortunatus‘ untersucht. Durch eine praxeologische Perspektive, die Wertzuschreibungen als schriftliche Ordnungspraxis beleuchtet, kann eine poetologische Transformation in den Blick genommen werden, durch die eine standardisierte und funktionale Praxis bilanzierender Schriftlichkeit als Konvention in einen narrativ-fiktionalen Kontext eingebettet wird. Dies ist im ‚Fortunatus‘ besonders auffällig, da im Text stets auf Werte verwiesen wird, diese aber nur für die übrigen Figuren der Diegese und die Rezipierenden, nicht aber für den Protagonisten Fortunatus selbst von Belang sind. Die konventionalisierte Routine, materielle Werte zuzuordnen, überschreibt somit die Eigenlogik der unendlich reichen Figur des Fortunatus, für den konkrete Werte keine Bedeutung haben.

Dass eine serielle Notation ihre Funktionalität auch jenseits numerischer Werte entfaltet, kann abschließend anhand schriftlicher Rittertitelfixierungen im spätmittelalterlichen Köln gezeigt werden. Der inszenatorische Habitus einer politisch und kulturell dominierenden Elite kann hier in spätmittelalterlichen Schriftquellen untersucht werden. Mit dem Begriff des Habitus werden dabei konventionalisierte Praktiken innerhalb des sozialen Feldes der Ritter im spätmittelalterlichen Köln gefasst. Besonders das Verhältnis von feldeigener Axiologie und stabilisierenden Handlungsregulativen, die funktional zur sozialen Gruppenbildung beitragen, kann somit beleuchtet werden.

2. Konventionalisierte Praktiken schriftlicher Rechnungsführung

Akteur:innen aus unterschiedlichen sozialen Kontexten ( Kloster, Stadt, Hof ) führten im Mittelalter schriftliche Rechnungen in ähnlicher Art und Weise [20]. Es gab folglich ein Grundverständnis davon, wie eine schriftliche Rechnung anzulegen war. Schriftliche Rechnungsführung kann dabei als sich wiederholende Praxis des Notierens verstanden werden, deren konkrete Ausführung in den überlieferten Dokumenten fassbar wird [21]. Durch die Untersuchung und Kontextualisierung des Schreibprozesses treten dahinterstehende Praktiken serieller Notation hervor. Diese konventionalisierten Praktiken sowie deren Funktionen für die städtische Gemeinschaft und deren Herrschaftsausübung werden anhand der Rechnungen der Stadt Duisburg exemplarisch herausgearbeitet.

Die Rechnungsüberlieferung in Duisburg setzt im Jahr 1348/1349 ein [22], wobei die frühen Rechnungen als Pergamentrotuli geführt worden sind. Falls die Rechnungen auch erst in diesem Zeitraum eingeführt worden sind, griff die städtische Führung mit den pergamentenen Rotuli vergleichsweise spät auf eine Praktik zurück, deren Verbreitung zu diesem Zeitpunkt bereits allmählich verschwand [23]. Duisburg hielt an Form und Beschreibstoff für einen speziellen Teil der schriftlichen Bilanzierung bis ins 16. Jahrhundert fest [24]. An dieser Überlieferungssituation emergieren Fragen: Warum führten die Verantwortlichen in Duisburg eine im 14. Jahrhundert bereits veraltete Praktik der Rechnungsführung ein bzw. hielten diese bei und warum wurde diese Praktik bis ins 16. Jahrhundert fortgeführt und stets weiterentwickelt?

Die schriftlichen Rechnungen sind seit dem Rechnungsjahr 1348 überliefert. Im selben Jahr verstarb der Duisburger Stadtherr Graf Adolf VI. von Berg kinderlos, was zu jahrelangen Auseinandersetzungen um die Stadtherrschaft führte. Diese Auseinandersetzungen wurden zusätzlich durch den Geldrischen Bruderkrieg zwischen Herzog Rainald III. von Geldern und dessen Bruder Eduard verkompliziert [25]. Die unsichere Zeit, die mit hohen Ausgaben für bewaffneten Schutz der Bürger:innen und diplomatische Missionen verbunden war und zugleich auf eine städtische Wirtschaft traf, die durch den Bedeutungsverlust der Stadt geschwächt war [26], veranlasste die städtische Elite dazu, Rechnungen schriftlich niederzulegen ( oder die schriftliche Rechnungsführung aufzubewahren ).

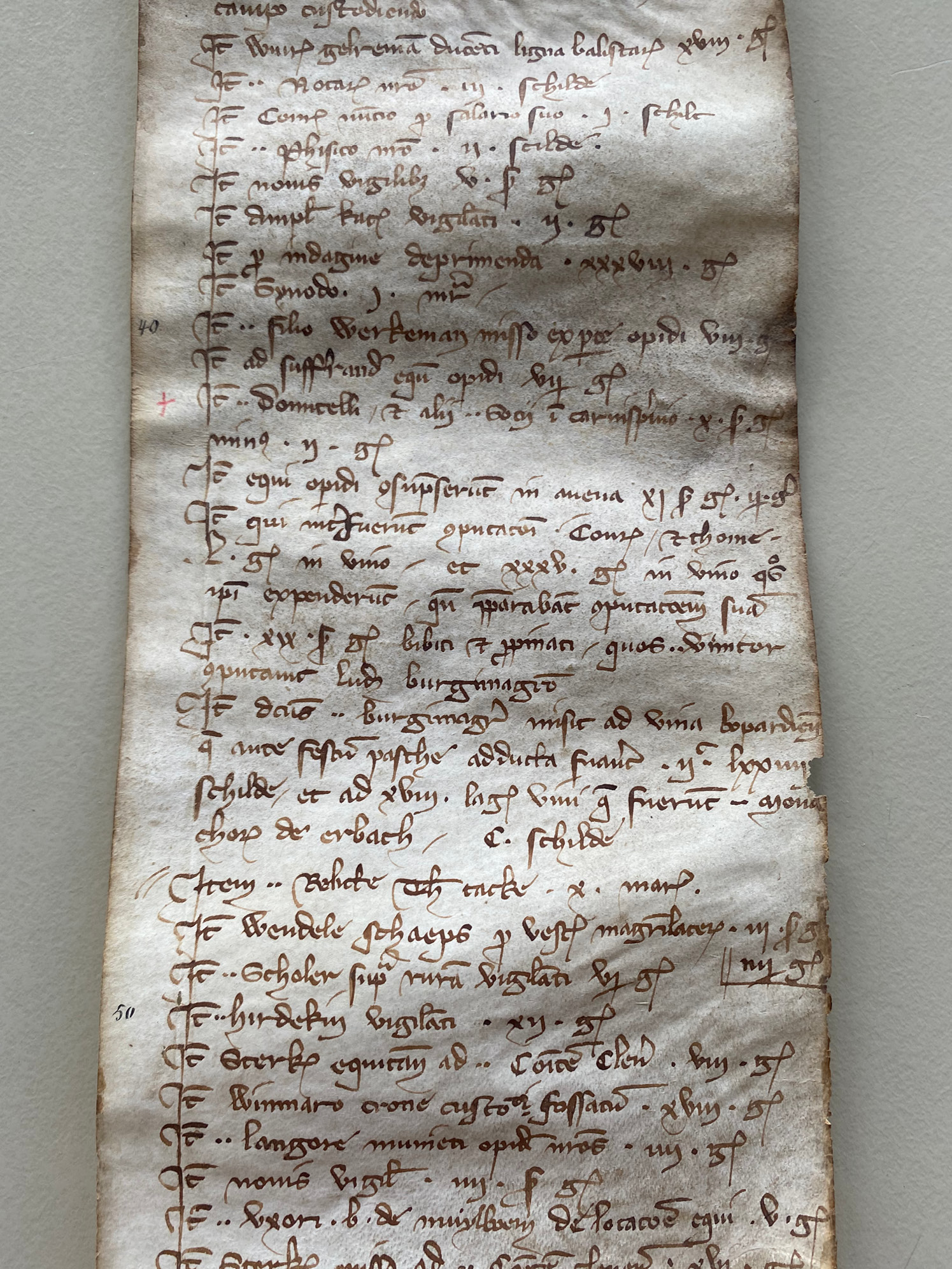

Rechnungsführung und -kontrolle haben eine herrschaftlich-institutionelle Komponente, die durch die schriftliche Niederlegung noch verstärkt wurde, denn schriftliche Rechnungslegung machte Verwaltungs- und Herrschaftsprozesse überpersonell fassbar und sicherte Herrschaftswissen [27]. Darauf deuten auch die klare Organisation des Layouts und die gut lesbare Schrift der überlieferten frühen Rechnungen ( insbesondere 1348/1349 und 1349/1350 ) hin [28]. Die Rechnungsrollen umfassen stets ein Haushaltsjahr, das mit dem 10. August beginnt, und beziehen sich auf den Gesamthaushalt der Stadt [29]. Die erste Rolle ( 1348/1349 ) weist eine Überschrift auf [30]: Expo( situm ) Lud( ovici ) Tacke burgimag( ist )ri. Die Rechnungsposten wurden strikt untereinandergeschrieben und mit Item eingeleitet ( siehe Abbildung 1: Rechnungsrolle aus Duisburg ) [31]. Am Ende der Rechnung steht eine Summe [32].

Von dieser einfachen Rechnungsrolle geht die Entwicklung nach Margret Mihm und Arend Mihm in vier Phasen weiter [33]. Sie sprechen von einem stetigen „Prozess der Funktionserweiterung“ und sehen darin die „schrittweise Emanzipation von der traditionellen Prozedur der mündlichen Rechnungslegung“ zu „einem autonomen Instrument der Haushaltsüberprüfung“ [34].

Rechnungsrolle aus Duisburg [35]

Diese Entwicklung der seriellen Wertnotation, mit der wohl auch eine parallele Entwicklung in der mündlichen Rechnungslegung und -kontrolle anzunehmen ist, kann mit Mark Mersiowsky als typischer Rationalisierungs- bzw. Professionalisierungsprozess gedeutet werden, den die Rechnungsführung generell im Spätmittelalter durchlaufe: von der einfachen Gedächtnisstütze zum elaborierten Verwaltungsinstrument [36]. Dieser zielgerichteten Entwicklung hin zur modernen Buchführung widerspricht in Duisburg die Tatsache, dass sich zwar das Layout, die Sprache und der Inhalt der Rechnungen änderte, nicht aber die Form und der Beschreibstoff. Die Form der pergamentenen Rechnungsrolle wurde bis ins 16. Jahrhundert kontinuierlich weitergeführt, obwohl die alternative und aus heutiger Perspektive funktionalere Form der Rechnungsbuchführung innerhalb derselben Verwaltung bekannt, eingeführt und parallel gepflegt worden war. Der vorgeschlagene theoretische Rahmen, dies als konventionalisierte Praktik serieller Notation zu begreifen, ermöglicht es, dieser Entwicklung, die zwischen Fortschritt und Stillstand zu verorten ist, die Widersprüchlichkeit zu nehmen.

Die Rechnungen auf Pergamentrollen haben innerhalb der städtischen Organisationen eine andere Funktion als die papierenen Kladden, die seit dem Jahr 1412/1413 in Duisburg parallel geführt wurden. Mihm und Mihm bezeichnen die Pergamentrollen als „Rechenschaftsberichte“ und die Kladden als „Haushaltsjournale“ [37]. Die Pergamentrollen dienten der Form nach dazu, überprüft zu werden bzw. sind die schriftliche Notation einer mündlichen Prüfung und wurden in ihrer Gesamtheit – als Jahresrechnung – niedergeschrieben. Die einzelnen Posten können vorgelesen, mithilfe eines Rechenbretts nachgerechnet und die Summe überprüft werden [38]. Diese Rechnungsprüfung fand in Duisburg in einem ritualisierten Rahmen vor einem städtischen Gremium statt. Für die korrekte Rechnungslegung war( en ) der jeweilige Bürgermeister bzw. die Bürgermeister verantwortlich [39]. Diese konventionalisierte Praktik stabilisiert durch die routinierten Wiederholungen in mündlicher und schriftlicher Form auf funktionaler Ebene die städtische Finanzverwaltung und half bei der Einübung und Stabilisierung herrschaftlicher Praktiken. Auch wenn im Duisburger Ordnungsschrifttum keine Vorschriften zu Rechnungsbuchführungen zu finden sind, changiert diese, bedingt durch ihre Form und den offiziellen Rahmen, in dem die Rechnungen und mit ihr die Verwaltungstätigkeit jährlich zeremoniell überprüft wurden, zwischen konventionalisierter und institutioneller Praktik.

Des Weiteren wurden in Duisburg papierene Kladden geführt, die im Laufe des Jahres mit Rechnungsposten angefüllt wurden. Der Beginn der Aufzeichnungen erfolgte dabei an mehreren Stellen des Heftes. Manchmal sind mehrere Hände in den Heften zu finden; im untersuchten Jahr 1412/1413 handelt es sich um einen Hauptschreiber ( Egbertus ), der auch die Pergamentrolle desselben Jahres führte, und zwei weitere Hände [40]. Die papierenen Hefte dienten der Vorbereitung der Jahresrechnung in Pergamentform [41]. Beide Rechnungsdokumente tragen den Namen rekenschap, sie werden offenbar als funktionell zusammengehörig wahrgenommen. Die in Duisburg überlieferten Kladden legen nahe, dass die ‚modernere‘, funktionalere Art der Rechnungsführung in papierenen Kodizes bereits bekannt war. Dies impliziert, dass die Entscheidung für die Fortsetzung des repräsentativen Teils der Rechnungsführung in der ‚alten‘ Form zugleich eine bewusste Entscheidung gegen die Einführung einer ‚neuen‘ Form der Rechnungsführung darstellt.

Ein Vergleich der Jahresrechnung in den Pergamentrotuli des Rechnungsjahrs 1412/1413 mit derjenigen von 1348/1349 zeigt Parallelen in Beschreibstoff und Form sowie in der Grundgliederung in einzeln abgesetzte, mit Item beginnende Rechnungsposten. Diese Aspekte der Rechnungsführung waren langlebiger als andere. Selbst die Sprache konnte offenbar problemloser gewechselt werden als der Beschreibstoff. Jedenfalls wechselte die Jahresrechnung im Jahr 1376/1377 von Latein in die Volkssprache ( rheinmaasländischer Regionaldialekt ) [42].

Das Festhalten an der Form eines Herrschafts- und Verwaltungsinstruments, die weniger funktional war als die Alternative, kann als Festhalten an einer Praktik des Aufschreibens interpretiert werden, die einen stabilisierenden Charakter auf ein soziales System hat [43]. Die Reproduktion dient so zur Stabilisierung, auch wenn die Art und Weise der seriellen Notation durch eine andere, funktional sinnvollere ersetzt werden könnte. Damit müssen die Praktiken der Duisburger Verwaltung nicht mit den Adjektiven ‚konservativ‘ oder ‚traditionell‘ belegt werden. Die Entwicklung der Aufschreibepraktiken erfolgte in Duisburg schrittweise, neue Errungenschaften wurden in das vorherrschende Medium integriert, das sich als erstaunlich flexibel erwies. Das Festhalten an einer Praktik, die zwischen Konvention und Institution zu verorten ist, bei gleichzeitiger Integration von Innovationen, führt zu einer Anpassung der Rechnungsbuchführung an sich wandelndes Verwaltungshandeln, wobei die beharrende und festigende Kraft dieser Praktik nur wenig beeinflusst wird.

3. Fortunatus: Praktiken des Wertens

Der frühneuhochdeutsche Roman ‚Fortunatus‘ [44] von 1509 ist aufgrund des unendlich gefüllten Geldbeutels, der dem Protagonisten von der Jungfrau des Glücks überreicht wird, ein geradezu selbstverständliches Objekt sozialhistorischer Literaturwissenschaft gewesen [45]. Dabei steht die Allverfügbarkeit der materiellen Mittel eigentlich im Widerspruch zum Interesse an Werten und Liquidität, das dem materiellen Austausch und dem Schreiben davon zugrunde liegt [46]. Denn das Erzählen vom Geld erfolgt hier anhand eines Protagonisten, der aufgrund seines unendlichen Reichtums gar nicht mehr sinnvoll zur narrativ umsetzbaren Motivation eines notwendigen Gewinnstrebens in Beziehung gesetzt werden kann.

Der Prosaroman ‚Fortunatus‘ umfasst die Lebensgeschichte des Zyprioten Fortunatus und seiner Söhne. Der Text ist stark episodisch gestaltet, gleicht über weite Strecken einem Reiseroman [47] und stellt mit immer gefülltem Geldbeutel und magischem Wunschhut literarische, märchenhafte Motive aus [48]. Zentraler Wendepunkt im Leben des Fortunatus ist dabei die Begegnung mit der Jungfrau des Glücks, die ihm den ewig gefüllten Geldsäckel überlässt [49]. Nach einem nur grob syntagmatisch verlaufenden Leben [50] verstirbt Fortunatus als reicher alter Mann in Zypern auf seinem Anwesen, umgeben von seiner Ehefrau und beiden Söhnen. Diese nehmen den Geldbeutel und das später erworbene Wunschhütlein an sich, das den Träger auf Wunsch an jeden beliebigen Ort transportiert. Die Söhne verlieren schließlich die magischen Gegenstände und sterben kinderlos. Geldbeutel und Hut gehen für immer verloren.

Im Folgenden wird mit der schriftlichen Praxis der seriellen Notation auf eine bislang nicht beachtete Ebene der Ordnung im ‚Fortunatus‘ aufmerksam gemacht: Die Bilanzierung monetärer Werte stellt ein nicht-literarisches Ordnungsformat dar, das weniger an narrativem Sinn, sondern vielmehr an der Funktionalität der alltagsweltlichen Praktik des schriftlichen Rechnens ausgerichtet ist [51]. Literarische Texte können diese außerliterarische Funktion jedoch für narrative Zwecke verwenden, indem im Sinne eines ‚bilanzierenden Erzählens‘ episodischer Erfolg und Misserfolg mit einem genau bezifferten Betrag gleichgesetzt werden [52]. Die unendliche Verfügbarkeit von Geld lässt eine ausgeglichene oder gar positive Bilanzierung im Erzählen für den Protagonisten nun aber unmöglich werden. So gibt Fortunatus zwar große Summen aus, nimmt aber niemals etwas ein, da sich der Unendlichkeit seines Vermögens nichts hinzuaddieren lässt. Die nur einseitig mögliche Nennung von Beträgen dissoziiert die Protagonisten ( Fortunatus und seinen Sohn Andolosia ) von anderen Figuren und sogar vom Erzähler sowie von den Rezipierenden [53]. Der Text partizipiert damit an der konventionalen Praxis der Bilanzierung, ist aber gar nicht mit dem Problem beschäftigt, auf die diese in einem sozialen System nach Luhmann funktional ausgerichtet sein müsste. Die mit einem Wertnotat versehene Aktion des Protagonisten, so die hier vorgestellte Lesart, entfaltet nur für die Rezipierenden Sinn, nicht aber für den Protagonisten selbst. Die serielle Wertnotation markiert somit den Unterschied zwischen dem sozialen System, dem Rezipierende, Erzählinstanz und diegetische Nebenfiguren angehören, einerseits und dem Protagonisten, der diese Notationen verursacht, für den diese jedoch keine Relevanz entfalten können, andererseits.

Die kontinuierlich mitlaufende Praktik der seriellen Notation monetärer Werte, die von den Geldbeutelbesitzern Fortunatus und seinem Sohn Andolosia veräußert werden, stellt einen sich wiederholenden Teil des Textes dar. Die Praktik, Ein- und Ausgaben nachzuhalten, wird dabei bereits vor der Zäsur der mythischen Begabung im Text installiert [54], wenn der Graf von Flandern, für den Fortunatus nach seinem Aufbruch von Zypern arbeitet, sich über die überstürzte Flucht des Protagonisten wundert, nachdem dieser von anderen missgünstigen Dienern mittels einer List vertrieben wurde: Offensichtlich, so Sophie Marshall jüngst zu dieser Episode, wird am Hof des Grafen Buch geführt, besitzt der Graf doch genaueste Kenntnis darüber, wie viel er Fortunatus schuldet [55]. Wenn in folgenden Episoden auch immer wieder darauf verwiesen wird, über welche Mittel Fortunatus zu diesem Zeitpunkt verfügt, wird damit ein in der Flandernepisode bereits angedeutetes Verschriftlichungssystem monetärer Werte aufgerufen [56]. Auch die mythische Waldszene [57] mit der Jungfrau des Glücks bietet bereits eine konkrete monetäre Ordnung an: Zehn Goldstücke in der jeweiligen Landeswährung [58] erhält Fortunatus bei jedem Griff in den Beutel und vierhundert Goldstücke, ebenfalls in Landeswährung, soll Fortunatus einmal im Jahr einer mittellosen Verlobten als Mitgift vermachen ( F, S. 47 ).

Nachfolgend stellt die Erzählinstanz wiederholt aus, welche konkreten Werte die Ausgaben des Protagonisten haben. So wird in der ersten Episode nach der Begegnung mit der Jungfrau des Glücks erzählt, wie Fortunatus mit dem neu erworbenen Geld drei Pferde kauft, indem er den eigentlich am Kauf interessierten Grafen um zwanzig Kronen überbietet ( F, S. 49 ). Der juridisch argumentierende Graf ist bemüht, Fortunatus in einen Rechtszusammenhang zu verweisen, der ihm den Kauf der Pferde nicht gestattet, das Geld wird somit bezüglich seines Wirkungspotentials gesellschaftlich eingebettet [59]. Durch die auch existentielle Bedrohung wird die Sichtbarkeit des Gebrauchs im Folgenden wiederholt gestört. Der Modus des Geldausgebens wird damit der auf Sichtbarkeit und Nachvollziehbarkeit gerichteten Praktik der Rechnungslegung entzogen. Fortunatus traut sich zuerst nicht mehr, seinen Geldsäckel überhaupt zu benutzen: DO nun Fortunatus allso ledig was torst er nit über seinen seckel gan / das er gelt n me und zarte / und gieng zwů tagrayß beetlen daz er forcht fund man daz er gelt het / man m

me und zarte / und gieng zwů tagrayß beetlen daz er forcht fund man daz er gelt het / man m cht yn aber vahen ( F, S. 52 ). In Konstantinopel dann ist Fortunatus bemüht, die Herkunft des Geldes zu verschleiern, indem sein Diener Lüpoldus als Mittelsmann fungiert: Als sy [ = Fortunatus und Lüpoldus, AM ] bey im gezert hetten, / rechneten sy mit dem wirt / der nam gar eben war / wer das gelt auß g

cht yn aber vahen ( F, S. 52 ). In Konstantinopel dann ist Fortunatus bemüht, die Herkunft des Geldes zu verschleiern, indem sein Diener Lüpoldus als Mittelsmann fungiert: Als sy [ = Fortunatus und Lüpoldus, AM ] bey im gezert hetten, / rechneten sy mit dem wirt / der nam gar eben war / wer das gelt auß g b / und sach das Fortunatus gelt under dem tisch het fürbracht / und es Lüpoldo gab / der bezalt den wirt ( F, S. 67 ). Die Geheimhaltung erhält zudem für die nachfolgende Generation den Status einer handlungsleitenden Norm, wenn Fortunatus seinen Söhnen auf dem Sterbebett den Säckel vermacht und sie ermahnt, sie solten auch niemand sagen von dem seckel ( F, S. 122 ). Dennoch findet sich eine für die Rezipierenden und vom Erzähler vermittelte Transparenz der Ausgaben im Text, indem die Erzählinstanz die serielle Notation fortführt, während gleichzeitig diegetisch die Umsicht des Protagonisten betont wird. Durch die außerliterarische Funktion der extradiegetisch geführten seriellen Notation einerseits und die diegetische Geheimniswahrung andererseits können mit Nachvollziehbarkeit und Verschwiegenheit zwei Modi besonnenen Geldausgebens miteinander verknüpft werden: In der extradiegetisch erfolgenden seriellen Notation der Werte bei verschwiegener Verausgabung verschränken sich die Unsichtbarkeit des Geldsäckels in der Erzählwelt mit dem verantwortungsbewussten Nachhalten der Ausgaben im Medium des Textes.

b / und sach das Fortunatus gelt under dem tisch het fürbracht / und es Lüpoldo gab / der bezalt den wirt ( F, S. 67 ). Die Geheimhaltung erhält zudem für die nachfolgende Generation den Status einer handlungsleitenden Norm, wenn Fortunatus seinen Söhnen auf dem Sterbebett den Säckel vermacht und sie ermahnt, sie solten auch niemand sagen von dem seckel ( F, S. 122 ). Dennoch findet sich eine für die Rezipierenden und vom Erzähler vermittelte Transparenz der Ausgaben im Text, indem die Erzählinstanz die serielle Notation fortführt, während gleichzeitig diegetisch die Umsicht des Protagonisten betont wird. Durch die außerliterarische Funktion der extradiegetisch geführten seriellen Notation einerseits und die diegetische Geheimniswahrung andererseits können mit Nachvollziehbarkeit und Verschwiegenheit zwei Modi besonnenen Geldausgebens miteinander verknüpft werden: In der extradiegetisch erfolgenden seriellen Notation der Werte bei verschwiegener Verausgabung verschränken sich die Unsichtbarkeit des Geldsäckels in der Erzählwelt mit dem verantwortungsbewussten Nachhalten der Ausgaben im Medium des Textes.

Während es bei der Konfrontation mit dem Waldgrafen noch erzähllogisch von Interesse ist, wie viel Fortunatus ausgibt [60], kann dieser Anspruch im restlichen Erzählverlauf nicht eingelöst werden. Umso auffälliger gestaltet es sich, dass auch weiterhin genau festgehalten wird, wie hoch die Ausgaben des Fortunatus sind: zweihundert Kronen für Pferde und Ausstattung für seinen Begleiter Lüpoldus und ihn selbst ( F, S. 57 ), eintausendfünfhundert englische Nobel gehen an die Familie des Lüpoldus ( F, S. 58 ), einhundert Nobel an einen irischen Mönch, der Fortunatus und Lüpoldus aus einer Höhle rettet ( F, S. 62 ), zwei Gulden für eine Messe in Konstantinopel ( F, S. 70 ), zehn Gulden für jeden seiner Knechte ( F, S. 70 f. ) und vierhundert Goldstücke als Aussteuer für eine arme, heiratsfähige Frau, wie die Jungfrau des Glücks es verlangt hat ( F, S. 71 ). Besonders treten die monetären Nennungen noch einmal hervor, wenn Fortunatus in seine Heimatstadt Famagusta zurückkehrt und die jährlichen Renten für Domprobst und Kapläne einrichtet, deren Ämter er stiftet ( F, S. 82 ). Auch der vierstelligen Zahl an Dienern beim Sultan von Ägypten schenkt Fortunatus jeweils zehn Goldstücke ( F, S. 110 ) und gleichermaßen handelt Fortunatus’ Sohn Andolosia beim König von England ( F, S. 136 ). Diese beispielhaften Szenen vermitteln den Eindruck, dass die exakte Höhe der Geldbeträge zwar arbiträr sein mag, es aber gleichzeitig wichtig ist, dass überhaupt genaue Werte angegeben werden. Dass Fortunatus häufiger mit genauen Werten in Verbindung gebracht wird als sein Sohn, indiziert extradiegetisch den sozialverträglichen Geldumgang beim ersten sowie das stärker disruptive Verhalten beim zweiten.

Nach Georg Simmel stellt Wertzuschreibung eine anthropologische Konstante dar [61]. Diese gilt es mithilfe von konventionalisierten und institutionalisierten Praktiken zu konkretisieren. Die monetäre Matrix, die sich in konkreten Zahlen im Text ausdrücken ließe, kommt für die Entscheidungsfindungen der Protagonisten nicht mehr in Frage [62]. Der Text offeriert zwar die Rezeptionsmöglichkeit, die Werte nachzuhalten, dies ergibt jedoch aus Perspektive des Protagonisten gar keinen Sinn mehr. Somit bleibt die serielle Notation eine formale Geste des Textes, die ihre angedeutete Funktionalität diegetisch nicht vollständig einlösen kann, da die Protagonisten Fortunatus und Andolosia ohnehin über unendliche Mittel verfügen [63]. Durch eine letztlich nur ‚halbe Bilanzierung‘, die nur ein Soll, aber kein ( bzw. ein invariant unendliches ) Haben kennt, wird auf gleich zwei Ebenen narrativer Sinn produziert: Einerseits markiert das außerliterarische Ordnungsangebot der Bilanzierung für die Rezipierenden einen bewussten Umgang mit monetären Mitteln, sodass die für die Sympathiesteuerung [64] wichtige Illusion einer bedachten Haushaltung aufrecht erhalten wird [65]. Andererseits wird, da es hier keine Gewinne zu vermerken gibt, durch die diegetische Funktionslosigkeit derselben Praktik der Sonderstatus der Protagonisten als „Meta-Akteure“ in besonderer Weise deutlich, als Akteure also, die auf die Welt einwirken, von dieser selbst aber nicht affiziert werden können [66]. Mit Blick auf die Frequenz des Bilanzierens zeigt sich auch, dass Fortunatus selbst eher Subjekt dieser angedeuteten Buchführung ist als sein Sohn. Da Fortunatus’ Leben weitaus positiver verläuft als das seines Sohnes [67], ließe sich daher fragen, ob zwischen der Frequenz serieller Notate und dem Status als Meta-Akteur eine signifikante Korrelation besteht. Andolosia kann die Bilanzierung seines Vaters kaum perpetuieren, verliert mit der einseitigen Bilanzierung nach und nach sowohl den Status des Meta-Akteurs als auch die Illusion bilanzierender Transparenz und stirbt vorzeitig eines grausamen Todes.

Mit Blick auf die literarische Einbindung bilanzierender Verfahren erweist sich der ‚Fortunatus‘ damit gerade nicht als Zeugnis einer im Geld begründeten Weltverfügbarkeit, die mit Narrativen einer beginnenden Great Divergence verbunden sei [68], sondern als Experiment mit dem genuin nicht-literarischen Ordnungsangebot des Bilanzierens, das in seiner paradigmatischen Struktur aufgerufen, durch die Sonderstellung der Protagonisten als Meta-Akteure jedoch in den Bereich der extradiegetischen Sinnproduktion verschoben wird. Betrachtet man das soziale Feld derjenigen, für die monetärer Wert von Bedeutung ist, also das Feld, zu dem gleichermaßen die Figuren der erzählten Welt ( außer Fortunatus und Andolosia ), die Erzählinstanz wie auch die Rezipierenden gehören, erscheinen Fortunatus und sein Sohn nicht als Aufsteiger, wie sie in der Forschung gelegentlich beschrieben wurden [69], sondern vielmehr als Aussteiger [70], an denen der Roman mit großem Interesse an monetären Werten geradezu vorbeierzählt. Nicht die obsolet gewordenen Kategorien von Gewinn und Verlust [71], sondern die konventionalisierte Praxis bilanzierender Notation ist es, die die sozialgeschichtliche Lesart des Textes ermöglicht. Die immer wieder eingefügten Momente der seriellen Notation markieren Fortunatus damit als Protagonisten, der aufgrund seines fehlenden Bezugs zur Sinnhaftigkeit monetärer Werte von Rezipierenden, Erzählinstanz und seinen diegetischen Mitmenschen dissoziiert ist.

4. Soziale Sinnproduktion über Rittertitel im spätmittelalterlichen Köln

Praktiken serieller Notation vermitteln nicht nur zwischen literarischen Rezeptionsebenen und Praktiken des Verwaltungswissens, sondern lassen sich auch für die Produktion und Reproduktion gruppenkonstituierenden sozialen Sinns einsetzen. Dies kann im Folgenden an einer besonderen habituellen Facette der spätmittelalterlichen Elite der Stadt Köln dargestellt werden. Denn dort lassen sich zwischen dem späten 12. und dem frühen 16. Jahrhundert über 260 Männer nachweisen, die in der schriftlichen Überlieferung als ‚Ritter‘ auftreten [72]. Diese beachtliche Konjunktur lässt sich als Form der sozialen Distinktion im Sinne des Habituskonzepts nach Pierre Bourdieu begreifen. Die hier vorgenommene Fokussierung auf die schriftliche Fixierung ritterlicher Titel steht dabei exemplarisch für die weiteren ritterlichen Praktiken der städtischen Elite, zu denen ferner Aspekte wie der aktive Kampf zu Pferd in den Kriegen in Europa und dem Heiligen Land, die Teilnahme an Turnieren, Lehns- und Dienstbeziehungen zu den umliegenden Fürsten und die Mitgliedschaft in Ritterorden zählen [73].

Als Fallbeispiel eignet sich die Stadt Köln auch daher gut, da sich dieser Habitus hier sowohl mit einer bestimmten sozialen Gruppe als auch mit einer konkreten Zeitschicht verbinden lässt. Denn er ist vorrangig ein Charakteristikum der alten Elite Kölns, die die Stadt ab der Mitte des 13. Jahrhunderts bis ins Jahr 1396 dominierte, ehe sie durch aufstrebende Gruppen vor allem aus dem kaufmännisch-zünftischen Milieu gestürzt wurde [74]. Das Phänomen städtischer Ritter ist hingegen keineswegs allein auf Köln beschränkt [75], weshalb der im Folgenden entwickelte Zugriff auf die sozial-konstitutive Facette repetitiver bzw. serieller Notation in seiner Anwendbarkeit auch für andere Städte und soziale Gruppen geprüft werden kann.

Dieser ritterliche Habitus war für die alten Familien der Stadt zwar handlungsleitend, aber nicht exklusiv. Dies bedeutet konkret, dass die umrissenen Habitusformen zwar in einer Vielzahl schriftlicher wie materieller Quellen zutage treten, aber auch im 13. und 14. Jahrhundert keinen gewissermaßen zur Norm erhobenen Verhaltenszwang für eine Zugehörigkeit zur stadtkölnischen Elite darstellten. Es lassen sich viele Personen in den diversen städtischen Führungsgremien finden, für die sich kein derartiges ‚ritterliches‘ Agieren erkennen lässt [76].

Rittertum ließ sich zunächst optisch erfahrbar machen, etwa durch das gerüstete und berittene Auftreten im Kampf, im Turnier oder bei anderen zeremoniellen Anlässen wie Lehnsverleihungen. Dieses Auftreten war nicht an die individuelle Ritterwürde gebunden – wenngleich semantisch eng mit derselben verknüpft – und spiegelt die inhaltliche Bandbreite und Ambivalenz des Ritterbegriffs wider [77]. Allerdings war diese Art der ritterlichen Statusdemonstration ephemer und situationsgebunden. Eine wesentlich langfristigere Tradierung dieses Status gewährte indes dessen schriftliche und ( hier außen vor gelassene [78] ) bildliche Fixierung.

Denn unmittelbarster Ausdruck des ritterlichen Habitus der Kölner Elite ist die auffällige Dichte ritterlicher Titel innerhalb dieser Gruppe. Der Rittertitel war eine individuelle Auszeichnung, verliehen durch einen mehr oder minder feierlichen Akt, und als solche nicht vererbbar [79]. Als Titel wurde der Terminus ‚Ritter‘ in Urkunden und vergleichbaren Schriftstücken in direkter Verbindung mit dem Namen geführt, fand also seine Sichtbarkeit zunächst auf der Ebene der Schriftlichkeit [80]. Dies darf nicht unterschätzt werden, sorgte doch gerade diese schriftbasierte Bedeutungsebene der Titel für deren Überlieferung und bewahrte sie als exemplarische Belege des Rittertums ihrer Träger vor dem Vergessen. Die in auffallender Häufigkeit penibel verzeichneten Titel produzierten aber auch bereits für die Zeitgenoss:innen gesellschaftlichen Sinn und evozieren deutlich komplexere habituelle Zusammenhänge. So impliziert der ritterliche Status etwa auch das Vorhandensein signifikanten Wohlstands, dessen es bedurfte, um das ‚vivre noblement‘ [81], die dem sozialen Range gemäße Lebensführung inklusive der kostspieligen ritterlichen Ausrüstung, überhaupt aufrecht zu erhalten. Damit wohnte der Titelnennung ein zunächst verdeckter monetärer Aspekt inne, der zugleich sozialen Sinn produzierte und dadurch jene Euphemisierungsprozesse im Sinne Bourdieus sichtbar macht, durch die ökonomisches in symbolisches Kapital umgewandelt wird [82]. Zugleich ist dies kein Spezifikum städtischer Gruppen, sondern kann letztlich für spätmittelalterliche Ritter als solche Geltung beanspruchen.

Anhand der hier bereits hervorscheinenden Einbettung in die überlokale, letztlich abendländische ritterliche Gesellschaft wird eine weitere Facette des gesellschaftlichen Sinns der Titelnotation deutlich. Dies ist besonders in den Zeugenreihen von Urkunden evident, die sowohl städtische als auch landadlige Ritter nennen. Illustrieren lässt sich dies anhand einer exemplarischen Urkunde des Kölner Erzbischofs Konrad von Hochstaden aus dem Jahr 1256, deren Zeugenreihe lautet:

Hermannus Scherfgin senior et Hermannus filius suus, Winricus scolthetus de Legnich, Arnoldus de Wizzirsheim, Reynerus Grin, Loth. de Trevenztorp, Hermannus de Lovenich, Gerardus de Belle, Hermannus es Gobelinus fratres de Dorne, Ricolfus de Stozheim, Godefridus camerarius, Ludewicus filius H. picerne de are, milites [83].

Sie beginnt also gleich mit zwei Kölner Rittern aus der Familie Scherfgin und reiht weitere Kölner ( Gryn und vermutlich auch Bell ) unter die erzbischöflichen Ritter aus den Reihen des rheinischen Landadels ein. Da Rangfragen im Mittelalter von einer nahezu existenziellen Bedeutung für soziale Beziehungsgeflechte waren, verraten Zeugenreihen wie diese [84] vor allem zwei Dinge: Die bis ins frühe 15. Jahrhundert wiederholt belegte Durchmischung von Familien aus der städtischen Elite und dem Landadel dokumentiert eine Verbindung beider Gruppen auf sozialer Ebene. Zudem steht das konstituierende Notat milites ( Ritter ) am Ende ihrer Auflistung und manifestiert so soziale Kohäsion. Der zunächst nur sehr randständig erscheinende Terminus erhält so eine markante Aufwertung, da es ein vereinfachendes Signum deutlich komplexerer gesellschaftlicher Strukturen und der – realen oder nur beanspruchten – Zugehörigkeit zu einer nicht etwa rein städtischen, sondern gesamtgesellschaftlichen ritterlichen Elite ist.

Dass der soziale Nutzen dieser Titel dabei eher auf einer impliziten Ebene sozialer Hierarchien und habituellen Prestiges anzusiedeln ist, zeigen auch seine vergleichsweise geringen rechtlichen Auswirkungen. Denn in Köln bildeten die städtischen Ritter nie eigene Korporationen aus oder wurden zu einer verfassungsrechtlich definierten Gruppe im Rat, wie dies in anderen Städten der Fall war [85]. Nur einmal – und dies vergleichsweise spät – findet sich ein Ehrenvorrang ausformuliert. In einer von ca. 1435 datierenden Ordnung des bis 1448 exklusiv durch die alten Geschlechter besetzten Hochgerichts wird bestimmt, dass die Schöffen bei Gericht na grayd sitzen sollten, also ihrem Dienstalter entsprechend. Eine Ausnahme kannte diese Reihenfolge nur für Ritter, die vor den anderen Mitschöffen siegeln, sitzen und gehen durften, bei Befragungen aber die Rangfolge nach Amtsalter einhalten mussten [86].

Auch die städtischen Aufwandsordnungen trugen der Existenz der Kölner Ritter – und ihrer Ehefrauen – Rechnung [87]. Zugleich sind sie ein weiterer Beleg für die Relevanz monetären Wohlstandes für eine ritterliche Lebensführung, sodass durch jede Titelnennung auch von einer Konnotation ökonomischer Verhältnisse auszugehen ist. Als der Rat 1372 das bei Begräbnisfeiern übliche Leichenbegängnis reglementierte, nahm er explizit die Ausnahme auf, dass all diejenigen, die man in ‚Rittersweise‘ mit Pferden begehe, von den neuen Auflagen nicht betroffen sein sollen [88]. Trauerzüge für Ritter und deren Frauen durften sich optisch im Stadtbild abheben und ihrer besonderen Würde Rechnung tragen – eine performative Sonderrolle, die bemerkenswerter Weise auch nach dem Ende der Vorherrschaft dieser Gruppe 1396 bestehen blieb [89]. Hier wird zudem deutlich, dass der ritterliche Habitus eines Mannes nicht nur für ihn selbst, sondern auch für seine Frau Relevanz hatte. Zumindest im späteren 14. und 15. Jahrhundert ließ er sich öffentlich durch aufwendigere und daher sichtbarere Feierlichkeiten und kostbaren Schmuck zur Schau stellen [90]. Diese rechtlich sanktionierte performative Sichtbarkeit des Ritterseins sollte in ihrer Bedeutung keineswegs unterschätzt werden, dennoch war sie nur ein sekundäres Phänomen des Habitus’ der städtischen Eliten. Als ein späterer Entwicklungsschritt zeugt sie vielmehr von der Verschriftlichung habitueller Praktiken.

Aus diesen ritterlichen Praktiken entfaltete sich ein Gruppenhabitus der Kölner Elite, der aber auch zur Zeit seiner größten Wirksamkeit im 13. und 14. Jahrhundert nicht für alle Mitglieder der sozialen Gruppe galt. Nichtsdestominder lässt sich hier erkennen, wie die Repetition habitueller Praktiken Einzelner und deren schriftliche Fixierung eine gruppenspezifische Konvention ausprägte, die ihre Sogkraft auf aktuelle und künftige Mitglieder der sozialen Gruppe ausübte. Ihre Relevanz erweist sich auch daran, dass aufstrebende Individuen und Familien wiederholt in die Felder dieses Habitus einzudringen versuchten, um so Zugang zu der vorherrschenden Gruppe zu erreichen [91]. Wenn auch dieser soziale Aufstieg nicht immer von langfristigem Erfolg gekrönt war, legt dennoch gerade die Adaption der vorgeprägten Verhaltensweisen deren soziale Wirkmächtigkeit nahe.

Dies hinderte individuelle Akteure aber zu keiner Zeit daran, sich zu diesem Habitus auf der Basis eigener Interessen und Ziele zu verhalten. Dennoch wurde das Merkmal ‚Ritter‘ der alten Elite bereits im 15. Jahrhundert in einer vergleichsweise frühen Retrospektive als Gesamtes übergestülpt. Die Vielschichtigkeit der historischen, individuellen Praktiken wurde durch ein vereinfachendes Narrativ verdrängt, das sämtliche Familien der alten Elite zu Rittern erklärte und die Historiographie Kölns bis weit in die Neuzeit hinein prägte [92]. Die serielle Notation der Rittertitel hatte also in einem ersten Schritt zur Attribuierung der durch sie evozierten Praktiken auf die gesamte Gruppe geführt. Dieses Narrativ ging dann durch seine fortlaufende Wiederholung in den Kanon vermeintlichen historischen Wissens ein.

Die Analyse eines spezifischen Habitus einer Gruppe bleibt dabei in ihrem Erkenntniswert nicht selbstreferentiell. Wenn der ritterliche Habitus als Spezifikum der Kölner Elite – oder grundsätzlich ein spezifischer Habitus als Merkmal einer sozialen Gruppe – erkannt ist, eröffnet dies die Möglichkeit, soziale Mobilität anders als nur über das Erreichen bestimmter Ämter zu definieren. Der Aufstieg konnte auch über die Adaption der von der Elite geprägten Verhaltensweisen erfolgen. Wenngleich die Bedeutung der Bekleidung distinguierter politischer Ämter für die Definition einer als ‚Elite‘ begriffenen Gruppe ohne Zweifel von großem Belang ist, stellt die schriftliche Akkumulation und wiederholte Nennung von Rittertiteln doch ein Bedeutungsgeflecht jenseits dieser institutionellen Funktionalität dar. Die repetitive Praktik der schriftlichen Fixierung ritterlicher Würden, durch die sozialer Sinn, aber keine sozialen Funktionen produziert wurden, zeigt, dass serielle Notationen sich nicht nur auf numerische Werte beschränken müssen, sondern auch für Fragen axiologischer Werthaftigkeit Erklärungspotential bieten. Als euphemisierte, aber auf soziale ebenso wie auf ökonomische Verhältnisse bezogene Sinnproduktion steht die Verschriftlichung von Rittertiteln zwischen einer realitätsmimetischen Abbildung von Werten wie in Rechnungsbüchern einerseits und einer funktionslosen Sinnproduktion wie im ‚Fortunatus‘ andererseits. Als verschriftlichte Selbststilisierung vermitteln niedergeschriebene Rittertitel zwischen fiktional aufgeladener Gruppenbildung und weitgehender juridischer Funktionslosigkeit, als Praktik stehen sie zwischen rechtlich bindender Institutionalität und sozialen Sinn produzierender Konventionalität.

5. Fazit: Serielle Notation als Form konventionaler Schriftlichkeit

Die hier versammelten Fallstudien umfassen sowohl Zahlenwerte wie auch gleichförmige semantische Einträge. Durch die Einebnung des Unterschiedes zwischen semantischen Einträgen wie Rittertiteln einerseits und bilanzierender, zahlenbasierter Schriftlichkeit andererseits wird der Blick auf eine Verschriftlichungspraxis freigegeben, deren Hauptmerkmal die vereinheitlichende, da gleichförmige Wiederholung darstellt – eine Praxis, die wir hier mit ‚serieller Notation‘ beschrieben haben. Serielle Notation schließt ein, dass eine konventionale Setzung der gleichförmig weitergeführten Notation einen gesellschaftlichen Sinn zuschreibt, der die unterkomplexe Gleichförmigkeit selbst zur Grundlage einer übergeordneten sozialen Bedeutung macht, die über die memorative Funktion der Verschriftlichung hinausgeht. Variabel bleibt bei serieller Notation hingegen jegliche Bestimmung der Textsorte und die spezifische Form des wiederholten Eintrags.

So zeigen auch die hier versammelten Fallstudien, dass ungeachtet der Art der Einträge sowie über Gattungsgrenzen hinweg serielle Notation sowohl Funktion wie auch Bedeutung hat. Die Duisburger Rollen können aufgrund ihrer konventionellen Verschriftlichungsform Stabilität suggerieren und Herrschaftsstrukturen kommunizieren. Trotz der parallelen Einführung effizienterer schriftlicher Rechnungspraktiken besteht die Eintragsform und die Materialität der Duisburger Rollen weiter, da diese nicht nur an die Funktion der Bilanzierung, sondern auch an die gesellschaftliche Bedeutung der administrativen Stabilität und Herrschaftsausübung gebunden ist. Die serielle Notation der Ausgaben des Fortunatus hat für diesen keine Funktion, da eine Bilanzierung bei unendlichem Vermögen keinen Zweck erfüllt. Dies heißt jedoch nicht, dass die Wertnotationen für die Rezipierenden oder auch die anderen diegetischen Figuren ohne Bedeutung wären – im Gegenteil: Eben weil die Erzählinstanz sowie die diegetischen Figuren außer Fortunatus und seinem Sohn an den Werten interessiert sind, wird den Rezipierenden zu erkennen gegeben, wie groß der Unterschied zwischen ihnen und den Protagonisten ist. Auf den ersten Blick verdeckt die Fortführung der bereits vor Ausstattung mit dem Geldsäckel eingeführten seriellen Notation von Werten durch die weiterlaufende Gleichförmigkeit, dass das Verhältnis des Protagonisten zu Geld sich durch die Begabung qualitativ verändert hat. Gerade indem die Rezipierenden sich aber bewusstmachen können, dass die serielle Notation der Werte für sie mehr Bedeutung hat als für den Protagonisten, wird der Bruch zwischen diesem und dem sozialen System, aus dem er durch unendlichen Reichtum hinausfällt, umso deutlicher.

Zuletzt zeigt auch die serielle Notation von Rittertiteln, dass die Gleichförmigkeit einer Verschriftlichungskonvention eine Stabilisierung herbeiführen kann, die im Kontrast zur Vielseitigkeit der damit beschriebenen Denotate steht. Unterscheiden sich die individuellen Lebenswelten der Ritter sozial, ökonomisch und auch räumlich stark voneinander, so propagiert die Gleichförmigkeit der Notationen von Rittertiteln eine soziale Uniformität, die nirgendwo so stark zu finden ist, wie in der seriellen Notation selbst. Ebenso wie in den beiden vorangegangenen Beispielen kann serielle Notation neben ihrer denotierenden Funktion sozialen Sinn produzieren, der sich aus der Gleichförmigkeit der Einträge ergibt.

Die Wiederholung der Einträge, die wir hier beschrieben haben, geht über ein funktionales Element gleichförmiger Repetition hinaus und generiert dadurch semantischen Mehrwert, dass trotz heterogener Weltbezüge konventionalisierte und gleichbleibende Formen genutzt werden. Serielle Notation ist damit ein Phänomen sozialer Konventionalität, da auch hier eine starke compliance-Dependenz besteht, insofern die bereits erfolgende Form der Ausführung ein gewichtiger Grund für die Weiterführung der Gleichförmigkeit ist und mögliche Alternativen ausschließt [93]. Dieses konventionstheoretisch perspektivierte Notationskonzept erweist sich als anschlussfähig an kultur- und erzähltheoretische Überlegungen, die sich mit unterschiedlichen Formen der Wiederholung beschäftigen [94]. Zusammenfassend schlagen wir mit der seriellen Notation ein textsortenunabhängiges Konzept vor, um schriftsprachlich wiederholte Formationen zu beschreiben, für die sowohl eine Funktion wie auch gesellschaftlicher Sinn, der sich gerade aus dem unterkomplexen und konventionalisierten Wiederholungscharakter generiert, veranschlagt werden können.

© 2025 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Von Sisebut zu Sisenand

- Augustine vs Wodan

- Mobility, Trade and Control at the Frontier Zones of the Carolingian Empire ( 8th–9th Centuries AD ) *

- Ottonian Notions of imperium and the Byzantine Empire

- What Did Comitatus Mean in the Ottonian-Salian Kingdom?

- The ‘Traitor’ of Béziers

- Die feinen Unterschiede zwischen einem Einsiedler und einem Apostel

- Serielle Notation

- Premodern Forms of Cultural Appropriation

- When Can We Speak of Cultural Appropriation?

- Designing the Divine

- Instances of Cultural Appropriation in the Works of Paulus Alvarus and Eulogius of Córdoba

- Unstable Races?

- Appropriation, Creolization or Entanglement?

- “The Emir of the Catholics”

- Orts-, Personen- und Sachregister

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Von Sisebut zu Sisenand

- Augustine vs Wodan

- Mobility, Trade and Control at the Frontier Zones of the Carolingian Empire ( 8th–9th Centuries AD ) *

- Ottonian Notions of imperium and the Byzantine Empire

- What Did Comitatus Mean in the Ottonian-Salian Kingdom?

- The ‘Traitor’ of Béziers

- Die feinen Unterschiede zwischen einem Einsiedler und einem Apostel

- Serielle Notation

- Premodern Forms of Cultural Appropriation

- When Can We Speak of Cultural Appropriation?

- Designing the Divine

- Instances of Cultural Appropriation in the Works of Paulus Alvarus and Eulogius of Córdoba

- Unstable Races?

- Appropriation, Creolization or Entanglement?

- “The Emir of the Catholics”

- Orts-, Personen- und Sachregister