Zusammenfassung

Die Schlagworte bei der zunehmend wichtiger werdenden Legitimierung geisteswissenschaftlicher Forschung lauten „Demokratisierung des Wissens“ durch die „Digital Humanities“: die Verbreitung und Erschließung von Quellen mittels digitaler Medien und die Präsentation von Forschungsergebnissen im Internet. Für die Österreichische Nationalbibliothek als größte Forschungsbibliothek des Landes sind der Aufbau einer Forschungsinfrastruktur sowie die Bereitstellung von Förderprogrammen für den Bereich der Bibliotheken, Museen und Archive von besonderer Bedeutung.1

Abstract

„Democratic access to knowledge“ and „digital humanities“ are currently catchwords for legitimising research in the Humanities and refer to the presentation of research findings on the Internet and the publication and enhanced accessibility of sources. The Austrian National Library is the largest research library in the country and therefore lays particular emphasis on establishing infrastructure for research and on promoting projects in its different realms: the library, the museums and the archives.

1 Rahmenbedingungen

Angesichts der Dominanz naturwissenschaftlicher Forschung mit Blick auf personelle und finanzielle Ressourcen sehen sich die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften zunehmend genötigt, ihre gesellschaftliche Relevanz, ihre internen Strukturen, ganz allgemein ihren Stellenwert im Rahmen nationaler und internationaler Forschungsstrategien zu überdenken und neu zu begründen. Sie sind gefordert, die Bedeutung ihrer Forschungen für die kulturelle und sozio-ökonomische Entwicklung mit Argumenten zu belegen. Die Schlagworte lauten „Demokratisierung des Wissens“ durch die sogenannten „Digital Humanities“, also durch die Verbreitung und Erschließung von Quellen mittels digitaler Medien und die Präsentation von Forschungsergebnissen im Internet. Die Aktivitäten der Digital Humanities treten zu den bisherigen quellenorientierten oder hypothesengetriebenen Forschungen hinzu und erweitern auch methodisch das Spektrum.

In Österreich findet deshalb derzeit ein breit angelegter, vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft moderierter Prozess statt. Hier geht es aus Sicht der größten Forschungsbibliothek des Landes vor allem um die Frage, was eine wichtige außeruniversitäre Einrichtung zur geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschung beitragen kann. Institutionen wie die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) besitzen aufgrund ihrer einzigartigen Bestände in verschiedenen Sammlungen eine besondere Verantwortung, zugleich liegen hier die Chancen der großen „Gedächtnis-Institutionen“, die über eine breite Varietät an Quellen verfügen. Die Forderungen an die nationale und die internationale Forschungspolitik lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:

Langfristige Förderprogramme und Forschungsperspektiven für den Bereich der Bibliotheken, Museen und Archive im Bereich der Grundlagen- wie der angewandten Forschung.

Spezielle Förderprogramme für die Forschung an Museen und Bibliotheken, die interdisziplinäre Projekte und die internationale Zusammenarbeit ermöglichen.

Eine bewusste und verstärkte Förderung von Forschung zur Aufarbeitung, Sicherung, Konservierung, Digitalisierung und Zugänglichmachung von Beständen aus Bibliotheken, Museen und Archiven. Dieser Bereich benötigt und fördert eine Zusammenarbeit der Geistes- und Kulturwissenschaften mit naturwissenschaftlichen Disziplinen (z. B. Konservierungswissenschaft, naturwissenschaftliche Methoden zur Bestimmung und Analyse von Beschreibstoffen, Tinten etc., digitale Technologien). Langfristige und koordinierte Förderprogramme zur Digitalisierung und inhaltlichen Erschließung (Metadaten) von Beständen (Digitalisierungsstrategie).

Förderung von Datenrepositorien, die es Wissenschaftlern ermöglichen, auf die digitalisierten Bestände zuzugreifen und diese auch automatisiert zu verarbeiten (Anwendung von Methoden der digitalen Geisteswissenschaften).

Aufbau und Pflege von zitierfähigen Repositorien mit Open Access für die dauerhafte Zugänglichmachung der Forschungsergebnisse sowie Koordinierung der bestehenden nationalen Repositorien.

Unterstützung des Austausches mit internationalen Forschern durch spezielle Stipendienprogramme für Forschungsprojekte an Gedächtnisinstitutionen.

Eine in dieser Richtung weiter entwickelte Forschungsstrategie kann zu folgenden positiven Effekten führen:

Forschungsprojekte ermöglichen Synergieeffekte zwischen Digitalisierung, Erschließung und Bestandserhaltung: Objekte werden erforscht, konserviert und digitalisiert.

Digitalisierung und Open-Access-Zugang zu Forschungsergebnissen fördern Vergleiche und den Austausch von Daten und Ergebnissen. Die Verfügbarkeit der Daten ermöglicht neue Forschungsfragen und neue methodische Zugänge.

2 Aspekte der Forschungstätigkeit an der Österreichischen Nationalbibliothek

Die verschiedenen Sammlungen der ÖNB haben in den letzten Jahren ein breit gefächertes Netz an nationalen und internationalen Kooperationen aufgebaut. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Koppelung der Forschungsprojekte an die Bestandsdokumentation gelegt. Es wird in Zukunft darauf ankommen, große geschlossene Bestände wie Bibliotheken, Nachlässe, Handschriften von der Antike bis in die Gegenwart, darunter auch bedeutende Musikhandschriften, Spezial-Archive wie die Sammlungen für

Ernst Jandl: Bibliothek, Gedichtreinschrift, 20. September 1977, ÖNB, Literaturarchiv, Nachlass Ernst Jandl, ÖLA 139/W171

Plansprachen, Bilder, Landkarten, Postkarten oder auch grafische Sammlungen von Plakaten als wesentlichen Teil einer globalen Forschungsinfrastruktur zu begreifen. Im Falle der ÖNB leuchtet dies aufgrund ihrer Vorgeschichte als Hofbibliothek mit Sammlungsbeständen von europäischer Dimension, die weit über das kulturelle Erbe des heutigen Österreich hinausreichen, besonders ein.

Im Folgenden seien einige Beispiele für den Aufbau einer (digitalen) Forschungs-Infrastruktur genannt. Die größten digitalisierten Bestände umfassen das digitale Buchportal ABO, über das mittlerweile mehr als 300 000 Drucke aus dem 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts als Digitalisate mit angereicherten Metadaten zur Verfügung stehen (http://www.onb.ac.at/about/austrianbooksonline.htm) und der digitale Zeitungslesesaal ANNO (http://anno.onb.ac.at/), in dem eine Vielzahl an historischen österreichischen Zeitungsbeständen zur Verfügung gestellt wird. Eine neu eingerichtete thematische Suche und die Durchsuchbarkeit von Teilbeständen im Volltext erleichtern die Auffindbarkeit von relevanten Informationen. Insbesondere zwei Portale können neben einer breiten öffentlichen Nutzung auch Forschungsfragen in den Bereichen Bildwissenschaften, Stereotypen-Forschung, Frauenforschung und Mediengeschichte generieren.

2.1 AKON: Ansichtskarten Online

Die ÖNB verfügt in ihren Sammlungen über umfangreiche Bestände an illustrierten Postkarten mit topografischen Bildmotiven aus allen Teilen der Habsburgermonarchie. Um sie einem möglichst großen Kreis an Interessierten zur Verfügung stellen zu können, wurde eine repräsentative Auswahl von 75 000 Karten gescannt, mit Formalangaben versehen, katalogisiert und mit einer sogenannten Georeferenzierung versehen. Dadurch können über das kostenfreie Online-Portal AKON (http://akon.onb.ac.at/) ausgehend von Ortsnamen oder über das Zoomen in eine digitale Weltkarte die jeweils verfügbaren Bestände abgerufen werden.

Online-Portal AKON, Screenshot, ÖNB, Kartensammlung und Globenmuseum

Die Auswahl beinhaltet Ansichtskarten aus allen Teilen der Erde, von den Anfängen der illustrierten Postkarte Ende des 19. Jahrhunderts bis in die frühen 1940er-Jahre. Die k.u.k.-Postverwaltung war die erste nationale Behörde, die bereits 1869 die Verwendung sogenannter Correspondenzkarten im Postverkehr gestattete. 1885 wurde auch die mit einem Bilddruck auf der Rückseite versehene Ansichtskarte offiziell zugelassen. Sehr rasch entwickelte sich diese kostengünstige Form der illustrierten schriftlichen Korrespondenz zu einem Massenkommunikationsmedium. Die bebilderten Karten wurden zu populären Sammelobjekten. Sie werden nicht nur von Privaten gesammelt und auf Tauschbörsen gehandelt, auch die kultur- und sozialwissenschaftliche Forschung nutzt sie als wichtige Quelle der Alltagskultur.

2.2 Ariadne: Frauenspezifische Information und Dokumentation

Seit 1992 bietet Ariadne (http://www.onb.ac.at/bibliothek/ariadne.htm) bibliothekarische und dokumentarische Hilfe für jene, die im Labyrinth der Frauen- und Geschlechterforschung einen Leitfaden suchen. Die Literatur zur Frauen- und Geschlechterforschung ist in den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, also seit dem Beginn der Neuen Frauenbewegung, enorm angewachsen. Die Bibliotheken reagierten auf diese Entwicklung mit einiger Verzögerung, was auch damit zu tun hatte, dass die Frauenforschungsliteratur zunächst meist in Form von verstreuten Beiträgen in Zeitschriften oder als sogenannte „graue“, nicht über den Buchhandel vertriebene Literatur erschien. Erst mit der Verbreitung EDV-unterstützter Datenbanksysteme im Bibliothekswesen war es möglich, diese „unselbständig“ erscheinende Literatur professionell zu erfassen und zu erschließen.

2.3 Texte in Bewegung: Edition, Textgenese, kulturwissenschaftlicher Kommentar

Editionsprojekte machen einen wichtigen Teil der Forschungstätigkeit an der ÖNB aus. Die kulturwissenschaftliche Forschung schenkt der Materialität des Schreibens, wie sie sich in den Beständen von Archiven dokumentiert, besondere Aufmerksamkeit. Mit den neueren Faksimileausgaben und den Möglichkeiten ihrer digitalen Umsetzung im Netz finden die Eigentümlichkeiten von Handschriften eine unmittelbare Darstellung. Einer der zukunftsweisenden Aspekte von Editionen ist deren Verbindung mit text- und kulturwissenschaftlichen Fragestellungen. Das in historischer und typologischer Hinsicht außerordentlich vielfältige Quellenmaterial bietet Forschungsperspektiven vor allem unter Medien-, Gender- und kulturgeschichtlichen Aspekten. Einzelne größere Projekte sind den „Byzantinischen Papyri“, den „Fugger-Zeitungen“, der „Privatbibliothek Kaiser Franz I.“, „Frauenbewegungen – Frauen in Bewegung“, der „Geschichte und Theorie der Biographie“ aber auch bibliotheks- und provenienzgeschichtlichen Fragen wie in der Forschungsdokumentation „Die Österreichische Nationalbibliothek während der NS-Zeit“ gewidmet (eine Auflistung findet sich unter http://www.onb.ac.at/about/19596.htm).

Bereits Friedrich Schleiermacher begriff zu Beginn des 19. Jahrhunderts den Akt philologischer Erkenntnis als einen Akt des Nachbildens des schon einmal Gebildeten. In Adornos Ästhetischer Theorie kulminiert dies in dem Satz, dass ohne Beachtung einer „Logik des Produziert-Seins“ moderne Ästhetik gar nicht vorstellbar sei – ausgehend von der Prämisse, dass man den Autor besser versteht, wenn man seine Arbeitsweise verstanden hat. Die „Schreibszene“ (Rüdiger Campe) umfasst als Erweiterung des hermeneutischen Ansatzes die Materialität und die Körperlichkeit des Schreibens, wie sie sich in der Verwendung spezifischer Technologien (Stilus, Federkiel, Bleistift, Schreibmaschine, Computer) und in entsprechenden Einpassungen der Person des Schreibenden (Gesten und andere Körper-Arrangements) zeigt.

Ödön von Horváth: Konzeptblatt zum Fragment Die Schönheit aus der Schellingstraße, eine wesentliche Vorarbeit zum Stück Geschichten aus dem Wiener Wald ÖNB, Literaturarchiv, Nachlass Ödön von Horváth, ÖLA 3/W10

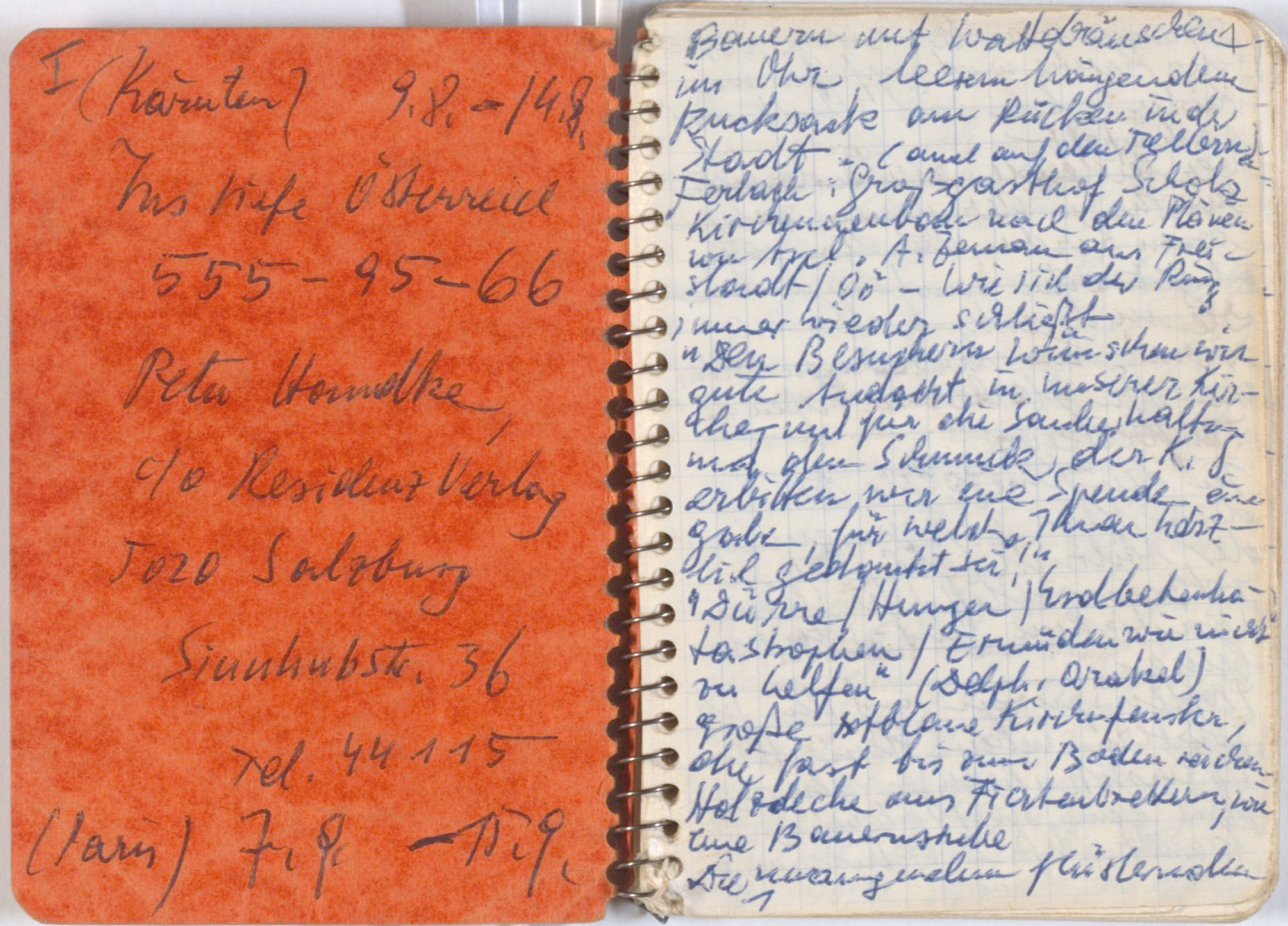

Diesen Ansätzen sind einige der aktuell an der ÖNB durchgeführten mehrjährigen Forschungsprojekte gewidmet, die jeweils auf einem bestimmten Bestand aufbauen: Die Wiener Ausgabe der Werke Ödön von Horváths etwa strahlt aufgrund des offenen Textbegriffs, den das Projekt vertritt und fördert, auch auf die Theaterpraxis und die Schreibprozess-Forschung aus. In einem anderen Projekt zur Werkgeschichte Peter Handkes werden die werkgenetischen Bestände als tabellarische Daten, Werk- und Quellengeschichten und in Form von Faksimiles auch digital präsentiert (http://handkeonline.onb.ac.at). Damit ist eine neue und materialzentrierte Grundlage für die vertiefende Beschäftigung mit einem der bedeutendsten österreichischen Gegenwartsautoren bereit gestellt.

An den Schnittstellen zwischen Edition und kulturwissenschaftlicher Kontextualisierung arbeitet ein Projekt, das sich mit den für Disziplinen wie Anthropologie, Musik- und Literaturwissenschaft, Exil- und Holocaustforschung

Peter Handke: Notizbuch mit dem Titel Ins tiefe Österreich, 1979, ÖNB, Literaturarchiv, Sammlung Peter Handke, Leihgabe Hans Widrich, SPH/LW/W12

wertvollen und größtenteils nichtpublizierten Texten des Schriftstellers und Philosophen Günther Anders auseinandersetzt. Durch ihre sukzessive textkritische Erschließung soll die „latente Wirkungsgeschichte“ der Anders‘schen Thesen nachverfolgt werden, die von Arbeiten zu einer Phänomenologie des Hörens bis zu Fukushima reicht. Im Herbst 2016 und im Frühjahr 2017 erscheinen bei C. H. Beck ein Band mit der Korrespondenz zwischen Hannah Arendt und Günther Anders sowie ein Band mit den gesammelten Schriften zur Musikphilosophie.

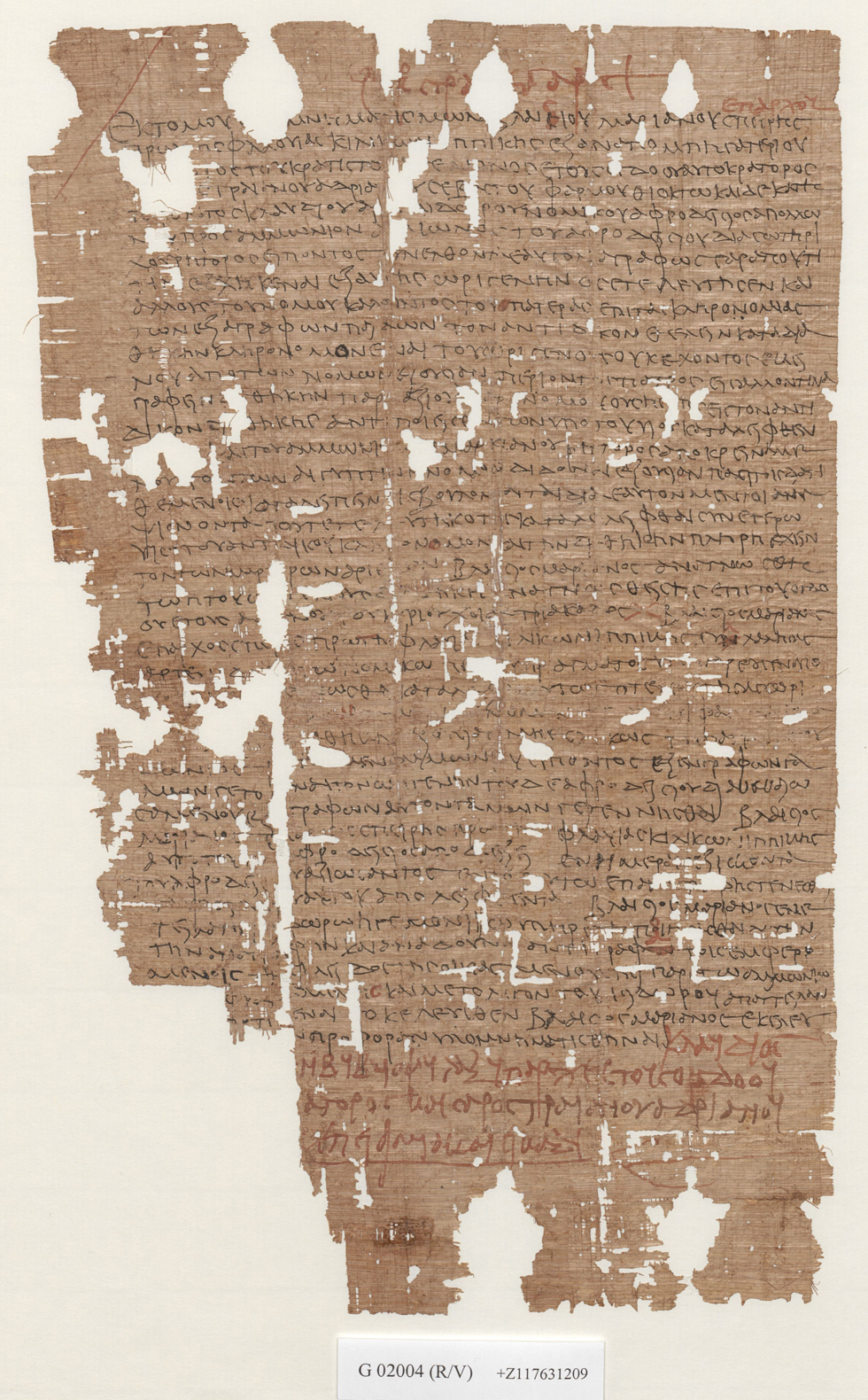

Die Papyrussammlung gilt nicht nur wegen ihrer umfangreichen Bestände (seit 2001 UNESCO Memory of the World) als eine der Schlüsselinstitutionen der Papyrologie. Seit Gründung der Sammlung am Ende des 19. Jahrhunderts sind neben Experten aus aller Welt durchgehend Wissenschaftler an ihr tätig, die an der systematischen Edition der Schriftzeugnisse in den diversen antiken Sprachen arbeiten. Die Publikationsreihe Corpus Papyrorum Raineri bietet Editionen von Papyri in altägyptischer, griechischer, koptischer und arabischer Sprache, die im Originaltext mit Übersetzung und historisch-sprachlichem Kommentar für ein breites Spektrum wissenschaftlicher Fächer (Philologien, Geschichte, Theologie, Rechtsgeschichte etc.) aufbereitet sind. Ergänzend zu den Corpus-Editionen werden in den Mitteilungen der Papyrussammlung Erzherzog Rainer thematische Textgruppen präsentiert und kulturhistorisch-analytische Abhandlungen zu den Inhalten von Papyrustexten geboten. Die Edition des sogenannten Senuthios-Archivs (ein historisch höchst bedeutsames Konvolut von dokumentarischen Papyri unmittelbar aus den Jahren der arabischen Eroberung Ägyptens um 640 n. Chr.), die Aufarbeitung aller jüdischen Papyri und Pergamente sowie Projekte zu den römischen Prozessprotokollen oder zur Notarpraxis im byzantinischen Ägypten sind Beispiele aus der aktuellen Forschung. Nicht nur hier besitzt die Materialität des Schreibens pragmatische Aspekte, indem die Konservierung der einzigartigen Überlieferungsträger mit deren Erforschung einhergeht: Das Projekt „Miteinander der Kulturen in Ägypten“ untersuchte Materialaspekte und Konservierungsmöglichkeiten spätantiker Textilien sowie koptische Texte, welche die Lebenswelt zur Entstehungszeit der Textilien beleuchten. Den fragilen Objekten der Sammlungen widmete sich ein Projekt, das auf die Bestandserhaltung fokussiert: Hier wird die zerstörende Wirkung von Kupfergrünpigmenten auf Pergamenthandschriften untersucht und konservatorische Behandlungsoptionen erprobt.

2.4 Mittelalterliche illuminierte Handschriften und Inkunabeln

Ein Schwerpunkt der Forschung ist der Erschließung der mittelalterlichen illuminierten Handschriften und Inkunabeln gewidmet. Auf diesem Gebiet bildet die ÖNB mit dem Otto-Pächt-Archiv der Universität Wien und der Abteilung Schrift- und Buchwesen am Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ein international anerkanntes Kompetenzzentrum, das sich die umfassende Aufarbeitung der mittelalterlichen Buchkunst zum Ziel gesetzt hat. Das vom Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung unterstützte Projekt publiziert die Ergebnisse in der Reihe der Illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichischen Nationalbibliothek. Für ein breites Publikum sind die Ergebnisse durch eine Ausstellung im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek und einen Katalog zugänglich, der Teil einer 14-bändigen Publikationsreihe ist.

Personifikation des Januar und Kalenderblatt mit Besitzvermerk des Humanisten Johannes Fuchsmagen, in: Furius Dinoysius Filocalus, Chronograph von 354, Wien, um 1501; Zeichnung von Lucas Cranach d.Ä. (?), ÖNB, Sammlung von Handschriften und Alten Drucken, Cod. 3416, fol. 2v/3r

2.5 Über den Katalog hinaus

Die Erschließung von Beständen und die Weiterentwicklung der Kataloge zu forschungsrelevanten Rechercheinstrumenten ist die zentrale Aufgabe der Bibliothek. Erst durch das Erfassen von Beständen wird das Material bekannt und steht der Forschung zur Verfügung. Die ÖNB ist bestrebt, die Qualität ihrer Rechercheinstrumente durch die Zusammenführung von verstreuten Datenbanken, die konsequente Digitalisierung relevanter Bestände und nicht zuletzt durch die Anreicherung der Katalogisate mit Ergebnissen aus der Forschung ständig zu verbessern. Der Austausch der Mitarbeiter mit den Wissenschaftlern ermöglicht eine zeitnahe Übernahme der Ergebnisse in die Rechercheinstrumente. Ein Beispiel ist die Erforschung der kaiserlichen Fideikommissbibliothek.

Die Fideikommissbibliothek des Hauses Habsburg-Lothringen ist eine der wenigen noch fast vollständig erhaltenen historischen Familienbibliotheken, die 1921 als „Spezialsammlung“ der ÖNB angeschlossen wurde und so dem Schicksal der Filetierung wie im Falle vieler anderer Herrscherbibliotheken weitgehend entrinnen konnte. Der Begründer dieser Bibliothek war Kaiser Franz I. (1768–1835), der „mit dem systematischen Aufbau einer alle Wissensgebiete umfassenden Privatbibliothek“ begann. Neben kostbaren Handschriften und alten Drucken sollten zeitgenössische Werke aller, insbesondere aber der Disziplinen Geschichte (Heraldik, Genealogie) und Rechtswissenschaften sowie Naturwissenschaften und Geographie gesammelt werden. Schon beim Wiener Kongress 1814/15 war die Bibliothek ein Vorzeigeobjekt für die Gäste des Kaisers. Die heute noch bestehende Bibliothek umfasst 60 000 Titel in 117 000 Bänden (Werke ab dem 16. Jh.). Seit Februar 2011 erfolgt im Rahmen eines Retrokatalogisierungsprojektes die vollständige und systematische Aufnahme dieses Bestands in den Online-Druckschriftenkatalog der ÖNB. Parallel dazu werden im Rahmen eines geförderten Projektes ihre Geschichte bis zum Jahr 1835 rekonstruiert und der Aktenbestand über die Homepage der ÖNB zugänglich gemacht (http://fkb.onb.ac.at/).

Die Anreicherung klassischer Katalogdaten mit zusätzlichen, wissenschaftsorientierten Angaben, den sogenannten Metadaten, wird die wissenschaftlichen Recherchen in Zukunft entscheidend beeinflussen. Zusehends verschwinden die Differenzen zwischen den reinen Recherchetools und vielfältigen Formen der Präsentation. Im Bereich der Digitalen Bibliothek ist die ÖNB in EU-geförderte Grundlagenforschungsprojekte und anwendungsorientierte Projekte eingebunden. Das Projekt „IMPACT“ beschäftigte sich beispielsweise mit der Frage, wie die Genauigkeit und Effizienz der automatischen Volltexterkennung (OCR) in der Massendigitalisierung historischer Druckschriften verbessert werden kann. Die Volltexte stellen eine wichtige Ausgangsbasis für quellenorientierte Forschung in den „Digital Humanities“ dar; unter Beteiligung von Institutionen wie z. B. dem Wittgenstein-Archiv der Universität Bergen wird eine Forschungsplattform für die Kulturwissenschaften zur kollaborativen Arbeit an digitalisierten Büchern und Manuskripten entwickelt. Das ebenfalls von der EU geförderte, vom Austrian Institute of Technology geleitete Projekt „SCAPE“ widmete sich der Entwicklung von Technologien, z. B. zur Migration großer Datenmengen in aktuelle Datenformate (siehe auch http://www.onb.ac.at/about/forschung.htm).

Protokoll eines Prozesses aus dem römischen Ägypten, Arsinoe (Medinet el Fayum), 124 n. Chr., ÖNB, Papyrussammlung, P. Vindob. G 2004

Wie aus konventionellen Quellen wie Handschriften, Korrespondenzen und Fotografien multiperspektivische „Netzbiografien“ entstehen können, damit beschäftigt sich im Rahmen einer Kooperation mit dem „Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte und Theorie der Biographie“ ein ebenfalls mehrjähriges Projekt. Das Institut ist im interdisziplinären Forschungsfeld des Life writing tätig und verbindet in seinen breitgefächerten Programmlinien Archivarbeit, Historiographie, literaturwissenschaftliche Forschungen sowie Digital Humanities. Dokumente und biobibliographische Quellen bilden die Grundlage zweier virtueller biografischer Projekte zu Karl Kraus und Ernst Jandl. Ein innovatives biographisches Konzept, das auf der großen biographischen Tradition der Werk- und Leistungsschau beruht, diese aber substantiell überschreitet, wurde am Fallbeispiel des österreichischen Dichters Ernst Jandl entwickelt. Auf die Errungenschaften der Daten-DVD „Ernst Jandl vernetzt“ aufbauend wurde der Fokus weg von den multimedialen Archivbeständen hin zur Verfügbarmachung großer Datensätze verschoben (siehe auch http://gtb.lbg.ac.at/).

2.6 Die Sammlungen und Museen der ÖNB als Orte der Forschung

Eine Form der Vergegenwärtigung von Texten leistet die Präsentation von Literatur im neu eröffneten Literaturmuseum. Sie macht Entstehungsprozesse sichtbar, sie lenkt den Blick auf politische und gesellschaftliche Konfliktfelder und sie bindet das einzelne Objekt an Lebens- und Überlieferungsgeschichten. Die unterschiedlichsten Ausstellungsstücke aktivieren entlang historischer und thematischer Knotenpunkte das Speichergedächtnis der literarischen, aber auch anderer Sammlungen der ÖNB und zahlreicher nationaler und internationaler Archive. Sie machen in dieser Zusammenstellung ein Netzwerk an Bezügen sichtbar, das sich aus einer unsichtbaren und unüberschaubaren Menge an kulturellen Hinterlassenschaften speist. Der enge Bezug zu den verschiedenen Forschungsprojekten ist ein Aspekt, der bei der Vorbereitung von Ausstellungen und musealen Präsentationen zum Tragen kommt. Dies gilt für das Literaturmuseum, für das Globenmuseum, das Esperantomuseum und insbesondere auch für das Papyrusmuseum, aber auch für die Sammlungen ohne museale Bereiche (Sammlung von Handschriften und Alten Drucken), die ihre Bestände ebenfalls in zahlreichen Ausstellungen präsentiert.

Die Sichtbarmachung von Forschung wird als ein zentrales Anliegen aktueller Forschungsstrategien eingefordert. Die Arbeit an Ausstellungsprojekten innerhalb eines bibliothekarischen und archivarischen Rahmens kann dies einlösen, wenn sie sich der „Logik der Sammlung“ (Boris Groys) und der wissenschaftlichen Erschließung und Kontextualisierung der Objekte verpflichtet weiß.

Der Artikel wurde unter Mitarbeit von Andreas Fingernagel und Bernhard Palme verfasst.

© 2016 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Inhaltsfahne

- Blended Library – neue Zugangswege zu den Inhalten wissenschaftlicher und öffentlicher Bibliotheken

- bwFDM-Communities – Wissenschaftliches Datenmanagement an den Universitäten Baden-Württembergs

- „Leuchtfeuer“ in der Bibliothek – Beacons-Technologie zur Indoor-Navigation in der Bayerischen Staatsbibliothek

- Das Kompetenzzentrum für die Lizenzierung elektronischer Ressourcen im DFG-geförderten System der „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“ (FID): Betriebsorganisation, Verhandlung und Bereitstellung von FID-Lizenzen – ein Statusbericht

- Zukunftsgestalter in Bibliotheken 2015

- Die Bibliothek spielerisch entdecken mit der Lern-App Actionbound

- Neues Leben für ein altes Medium – Kamishibais in Bibliotheken vielfältig und fantasievoll nutzen und weiterentwickeln

- Lesehelden 2.0 – Ein Praxisbericht aus Dreieich

- Vermittlung von Informationskompetenz à la carte im Informationszentrum Chemie | Biologie | Pharmazie der ETH Zürich

- Neue Entwicklungen: Österreichische Nationalbibliothek

- ANNO – Der digitale Zeitungslesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek

- Nationale Grenzen im World Wide Web – Erfahrungen bei der Webarchivierung in der Österreichischen Nationalbibliothek

- Stilus, Bleistift und Computer – Zur Forschungstätigkeit an der Österreichischen Nationalbibliothek

- Arabische Papyri Online

- Tagungsberichte

- „Inkunabeln und Überlieferungsgeschichte“ – außerplanmäßige Tagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte

- Podiumsdiskussion „Kollaboration. Interaktion. Die Zukunft geisteswissenschaftlichen Bibliographierens“

- Bibliographische Übersichten

- Zeitungen in Bibliotheken

- Rezensionen

- Rezensionen

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Inhaltsfahne

- Blended Library – neue Zugangswege zu den Inhalten wissenschaftlicher und öffentlicher Bibliotheken

- bwFDM-Communities – Wissenschaftliches Datenmanagement an den Universitäten Baden-Württembergs

- „Leuchtfeuer“ in der Bibliothek – Beacons-Technologie zur Indoor-Navigation in der Bayerischen Staatsbibliothek

- Das Kompetenzzentrum für die Lizenzierung elektronischer Ressourcen im DFG-geförderten System der „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“ (FID): Betriebsorganisation, Verhandlung und Bereitstellung von FID-Lizenzen – ein Statusbericht

- Zukunftsgestalter in Bibliotheken 2015

- Die Bibliothek spielerisch entdecken mit der Lern-App Actionbound

- Neues Leben für ein altes Medium – Kamishibais in Bibliotheken vielfältig und fantasievoll nutzen und weiterentwickeln

- Lesehelden 2.0 – Ein Praxisbericht aus Dreieich

- Vermittlung von Informationskompetenz à la carte im Informationszentrum Chemie | Biologie | Pharmazie der ETH Zürich

- Neue Entwicklungen: Österreichische Nationalbibliothek

- ANNO – Der digitale Zeitungslesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek

- Nationale Grenzen im World Wide Web – Erfahrungen bei der Webarchivierung in der Österreichischen Nationalbibliothek

- Stilus, Bleistift und Computer – Zur Forschungstätigkeit an der Österreichischen Nationalbibliothek

- Arabische Papyri Online

- Tagungsberichte

- „Inkunabeln und Überlieferungsgeschichte“ – außerplanmäßige Tagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte

- Podiumsdiskussion „Kollaboration. Interaktion. Die Zukunft geisteswissenschaftlichen Bibliographierens“

- Bibliographische Übersichten

- Zeitungen in Bibliotheken

- Rezensionen

- Rezensionen