Zusammenfassung

Das Thomas-Mann-Archiv gehört zu den bedeutenden Archiven und Sammlungen der ETH-Bibliothek. Mit dem ambitionierten Projekt TMA_online wurden die Handschriften und Zeitungsartikel des Thomas-Mann-Archivs in weniger als zwei Jahren vollständig digitalisiert und erschlossen. Für die Recherche steht jetzt das neue Web-Angebot ‚Thomas-Mann-Archiv Online‘ zur Verfügung. Der Projektbericht umreißt das konkrete Vorgehen in den verschiedenen Teilprojekten, die damit verbundenen Herausforderungen sowie die erzielten Ergebnisse.

Abstract

The Thomas Mann Archive is one of ETH library outstanding archives and collections. Under the ambitious project TMA_online, the manuscripts and newspaper articles in the Thomas Mann Archive were digitised and entirely indexed in less than two years. The new web service ‘Thomas Mann Archive Online’ is now available for search. The project report outlines the concrete procedure in the various subprojects, the associated challenges and the results achieved.

1 Das Thomas-Mann-Archiv und seine Archivbestände

Aus heutiger Sicht mag es vielleicht erstaunen, dass sich der literarische Nachlass Thomas Manns samt Einrichtung seines letzten Arbeitszimmers und persönlichen Gedenkstücken an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich befindet. Tatsächlich geht dieser Umstand auf den Willen und die Schenkung der Erbengemeinschaft Thomas Mann aus dem Jahr 1955 zurück. Die Schenkung erfolgte nicht zuletzt unter dem Eindruck und im Zusammenhang mit der im selben Jahr erfolgten Verleihung des Ehrendoktortitels der ETH Zürich an Thomas Mann. Der renommierte Schriftsteller, der diesen Titel anlässlich seines 80. Geburtstags und kurz vor seinem Tod entgegennehmen durfte, zeigte sich von dieser unerwarteten Ehrung sehr beeindruckt.[1]

Das 1956 eingerichtete Thomas-Mann-Archiv war zunächst Teil der ETH-Bibliothek. Kurz nach dem Bezug seiner heutigen Räumlichkeiten im obersten Stockwerk des sogenannten Bodmer-Hauses mitten im Zürcher Hochschulquartier war es jedoch für Jahrzehnte eine selbständige Organisationseinheit innerhalb der ETH Zürich, bevor es 2012 erneut der Bibliothek angegliedert wurde. Seit seiner Gründung pflegt das Thomas-Mann-Archiv drei verschiedenen Aufgabenschwerpunkte: Die Erhaltung und den Ausbau der Archivbestände, den Betrieb einer Forschungsstelle sowie den Museumsbetrieb mit einer kleinen Dauerausstellung innerhalb des Archivs.

Die neben der Primär- und Sekundärliteratur vorhandenen Archivbestände lassen sich grob in folgende Kategorien einteilen:

Das literarische Werk Thomas Manns (rund 2 500 Dokumente) mit Werkhandschriften zu Romanen wie „Joseph und seine Brüder“ oder „Felix Krull“, Materialien, auf die Thomas Mann beim Schreiben zurückgriff, sowie seine Tage- und Notizbücher

Der weit verzweigte Korrespondenzbestand (rund 15 000 Originale und ca. 18 000 Durchschläge bzw. Kopien) mit Briefen von und an Thomas Mann, aber auch mit Korrespondenzstücken zwischen Drittpersonen

Mehrere Serien von Pressedokumentationen (rund 82 000 Artikel) zu Leben und Werk Thomas Manns. Die Dokumentationen reichen bis 1895 zurück; die umfangreichste Serie wird unter Zuhilfenahme von Medienbeobachtungsdiensten bis heute fortgeführt.

2 Das Projekt TMA_online

In der hybriden Nachweissituation zu diesen Beständen, wie sie sich vor Projektbeginn Mitte 2013 präsentierte, liegt der Ursprung des Projekts TMA_online. Weite Teile der Archivbestände waren ausschließlich über physische Zettelkataloge erschlossen, und nur einzelne Teilbestände waren elektronisch in verschiedenen FileMaker-Dateien erfasst, wobei jedoch für Benutzende keine Möglichkeit zur Online-Recherche bestand. Um die Zeit der Karteikarten, der fehlenden modernen Recherchemöglichkeit sowie der lückenhaften Bestandssicherung zu beenden, wurden für TMA_online folgende drei Projektziele definiert:

Die Einführung eines Archivinformationssystems mit Modulen für die standardisierte Erschließung des vorhandenen Archivguts, die Online-Recherche in den erfassten Metadaten sowie für den gesicherten Zugriff auf die erstellten Digitalisate vor Ort im Lesesaal des Thomas-Mann-Archivs. Da verschiedene nutzungsrechtliche Schranken bestehen – so liegen etwa die Nutzungsrechte an den vorhandenen Manuskripten Thomas Manns nicht beim Archiv –, kam die Online-Publikation von erstellten Digitalisaten nicht in Betracht.

Die vollständige Erschließung der Bestände des Thomas-Mann-Archivs auf Einzelstückebene zwecks optimalen Nachweises für die Forschung und interessierte Öffentlichkeit.

Die vollständige Digitalisierung der erschlossenen Dokumente zur Sicherung und Schonung der Originale sowie zur Vereinfachung der Benutzung vor Ort durch Zugriff auf die digitalen PDF-Benutzungskopien.

Während frühere Anläufe, das Projekt zu realisieren, nicht zum Erfolg geführt hatten, eröffnete sich Anfang 2013 eine passende Gelegenheit für dessen Umsetzung: Über die Eingabe durch die ETH-Bibliothek gelangte das Projekt in das Impulsprogramm 2013/14 des Leitungsgremiums der ETH Zürich, der Schulleitung, und konnte über diese Förderlinie ausreichend finanziert werden.

2.1 Rasche Umsetzung

Da das Impulsprogramm seiner Bezeichnung gemäß – zunächst – bis Ende 2014 befristet war, wurde der eng gesteckte Zeitrahmen zum bestimmenden Faktor des ambitionierten Erschließungs- und Digitalisierungsprojektes. Um die zeitliche Vorgabe nach Möglichkeit einzuhalten, war es unerlässlich, die Projektplanung und -umsetzung von Beginn an über verschiedene Maßnahmen konsequent zu optimieren. So lag es auf der Hand, die bestehende technische Infrastruktur der ETH-Bibliothek zu nutzen, um Vorlaufzeiten möglichst gering zu halten. Einzelfragen in der Projektabwicklung und den verschiedenen Arbeitspaketen waren mit Blick auf die zeitlichen Auswirkungen zu beantworten. Teilaufgaben sollten möglichst parallel und – unter sachkundiger Anleitung des Stammpersonals – durch dediziert für das Projekt eingesetzte studentische Hilfskräfte erledigt werden.

Wesentlich erleichtert wurde die zügige Umsetzung dadurch, dass in zentralen Bereichen auf bereits an der Bibliothek vorhandene Systeme und Infrastruktur zugegriffen werden konnte. Dies gilt etwa für das Archivinformationssystem CMI STAR, das bereits seit Jahren sowohl im Hochschularchiv der ETH Zürich als auch im Max Frisch-Archiv zur Akzessionierung, Erschließung, Verwaltung und Vermittlung von Archivbeständen eingesetzt wird. Innerhalb weniger Wochen nach dem Projektstart von Ende Juli 2013 und mit nur geringfügigen Anpassungen konnte CMI STAR im Thomas-Mann-Archiv in Betrieb genommen werden. Einige projektspezifische Ergänzungen, wie etwa der automatisierte Import der erstellten Digitalisate, kamen erst zu einem späteren Zeitpunkt hinzu. Damit war rasch die Basis für den Aufbau der gliedernden Archivtektonik sowie die Erschließung der Bestände gemäß internationalem Standard ISAD(G) gelegt.

Im Sinne einer möglichst effizienten Bearbeitung fiel gleich zu Projektbeginn der Entscheid, die Erschließung der archivischen Kernbestände an Manuskripten und Korrespondenzstücken von der Bearbeitung der Pressedokumentationen zu trennen. Dafür sprachen gleich mehrere Gründe.

Unterschiedliche Herausforderungen: Bei den relativ homogenen Dokumentationen bestand die Herausforderung vor allem in der Bewältigung der beachtlichen Menge von über 80 000 Artikeln. Demgegenüber bereitete die inhaltliche und formale Heterogenität der Archivalien, die bei der Erschließung berücksichtigt werden musste, die größten Schwierigkeiten. Auf hohen Durchsatz ausgerichtete Massenerfassung wurde von ungleich komplexerer Erschließungsarbeit getrennt.

Regelwerke: Sowohl Presseartikel als auch Archivalien wurden auf Einzelstückebene erschlossen. Bei ersteren wurden allerdings nur die zentralsten Daten wie Name der Zeitung, Titel des Artikels und Erscheinungsdatum erfasst. Fehlten auf den Belegen einzelne Angaben oder waren nur unvollständig dokumentiert, wurde bewusst darauf verzichtet, weiterführende Recherchen anzustellen. Ganz anders bei den Archivalien. Um den Forschenden möglichst vollständige Metadaten zur Verfügung zu stellen, wurden bei den Manuskripten und Korrespondenzstücken lückenhafte Angaben mittels Recherchen ergänzt. Ausserdem wurden die wichtigen Verweise auf bereits erschienene Editionen bzw. Regestbände erfasst.

Räumlich getrennte Bearbeitung: Um im räumlich begrenzten Thomas-Mann-Archiv Platz für die Erschließung der Archivalien zu gewinnen, wurde die Pressedokumentation für die Bearbeitung in die Räumlichkeiten der ETH-Bibliothek im Hauptgebäude der ETH Zürich verschoben. Die beiden Erfassungs- bzw. Erschließungsteams bestanden aus jeweils bis zu sechs studentischen Hilfskräften (max. 240 bzw. 270 Stellenprozent). Durch diese örtliche Trennung konnte zwar das Raumproblem gelöst werden, der logistische und kommunikative Aufwand nahm dafür im Projekt aber eindeutig zu.

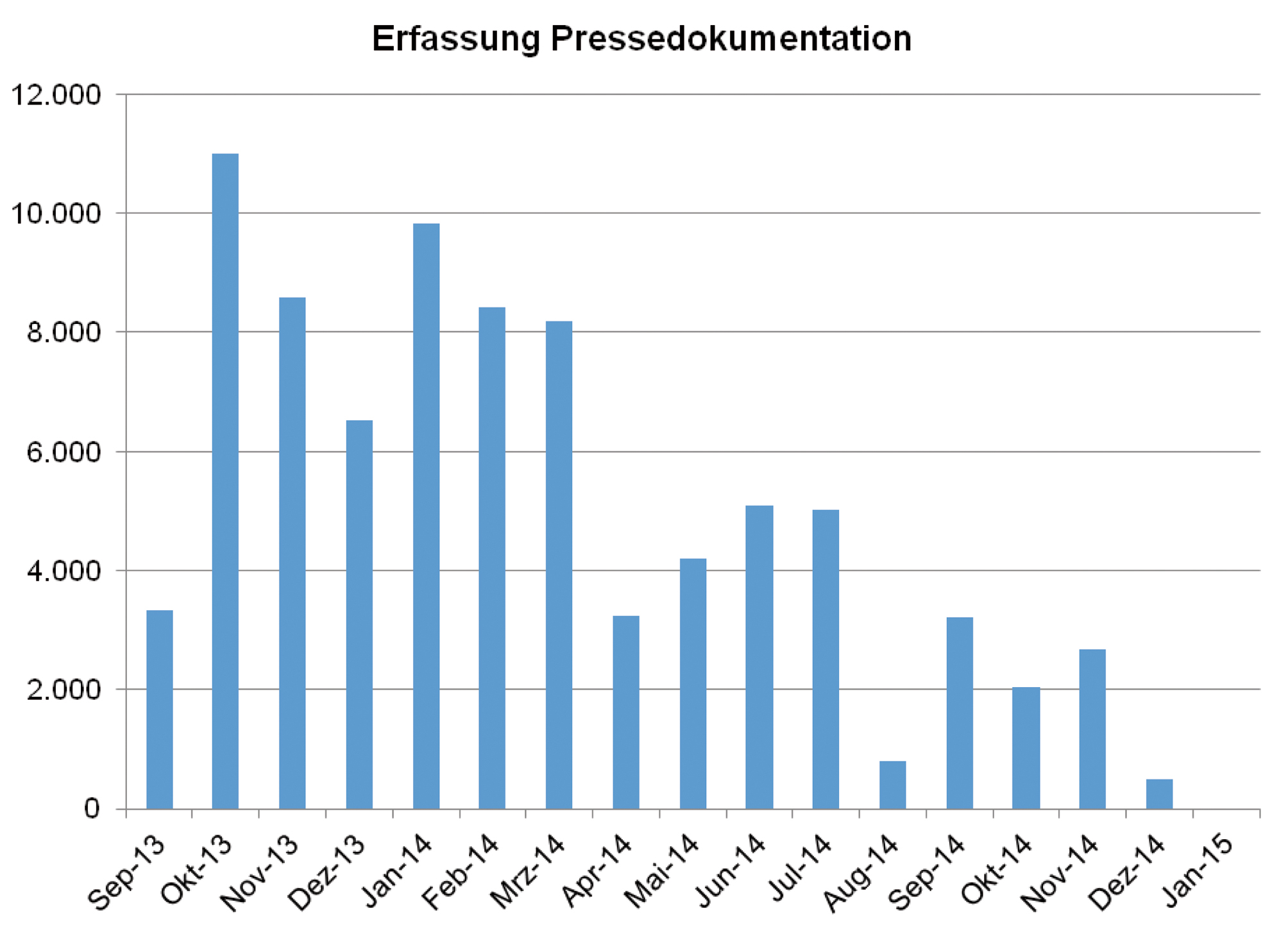

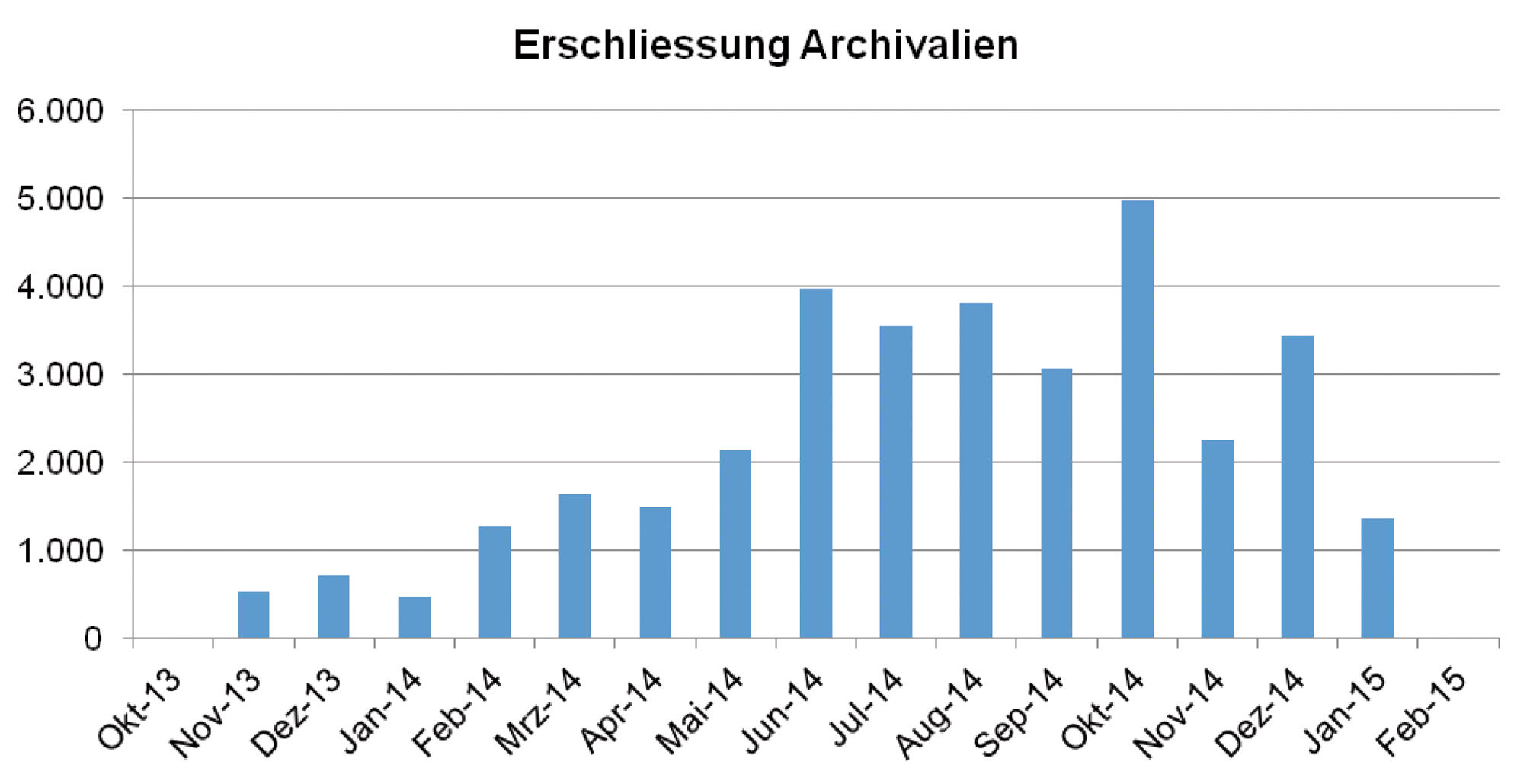

Bearbeitungsgeschwindigkeit: Die Pressdokumentation erlaubte dank ihrer einfachen Struktur und dem begrenzten Set an erfassten Metadaten von Beginn an eine hohe Erfassungsgeschwindigkeit. Dadurch, dass die Metadaten in Excel-Tabellen erfasst und erst anschließend über den frei konfigurierbaren Importassistenten in CMI STAR importiert wurden, konnte der Prozess zusätzlich beschleunigt werden. Bei den Archivalien dagegen wurde das Erschließungsteam über mehrere Monate hinweg allmählich auf- und ausgebaut. Vom sachkundigen Stammpersonal des Thomas-Mann-Archivs vor Ort konnten auf diese Weise die vor allem in der Anfangsphase auftretenden Detailfragen geklärt und im Regelwerk der Erschließung festgehalten werden.

Bei der Erfassung der Pressedokumentation wurde auf einen hohen Durchsatz zu Beginn der Erschließungsarbeiten Wert gelegt

Im Arbeitsfortschritt der Erschließung der Archivalien spiegelt sich die Anlaufphase der ersten Monate deutlich wieder

Im Bereich der Erschließung zeigten sich im Projektverlauf zwei zentrale Herausforderungen: Zum einen war gerade die Anleitung der in der Bearbeitung der Archivalien eingesetzten Hilfskräfte durch das Stammpersonal sehr intensiv und trotz der graduellen Steigerung der Erschließungsleistung für Letzteres neben dem Regelbetrieb nicht immer einfach zu bewältigen. Zum anderen wurde der Aufwand für die Vorbereitung der Digitalisierung, die nachgelagerte Qualitätssicherung und die physische Archivierung der Dokumente stark unterschätzt. Insbesondere die komplette Neuverpackung in archivgerechte Umschläge, Mappen und Schachteln benötigte zusammen mit der Beschriftung viel mehr Zeit als zu Beginn geschätzt.

Bei der Digitalisierung – die Ende 2013 begann, als ein ausreichender Arbeitsvorrat an erschlossenen Dokumenten vorlag – profitierte das Projekt von der Erfahrung und Professionalität des internen DigiCenters der ETH-Bibliothek. Die dort für TMA_online eingesetzten studentischen Hilfskräfte (bis zu 120 Stellenprozent) erstellten gemäß Vorgaben (Auflösung, Rahmen, Farbprofil etc.) die TIFF-Dateien der Einzelseiten. Diese wurden in nachgelagerten, automatisierten Prozessen erst zu Multi Page-PDFs zusammengefasst – von jedem Dokument wurde ein PDF erstellt – und dann mit den entsprechenden Metadatensätzen im Archivinformationssystem verknüpft. Ermöglicht wurde diese Verknüpfung durch die technischen Systemnummern der Metadatensätze, die dem zu scannenden Archivgut in Form von Barcodes mitgegeben wurden und dann beim Scannen als Basis für die Benennung der erstellten Digitalisate dienten.

Auch bei der Digitalisierung wurden Pressedokumentationen und Archivalien nicht gleich behandelt. Die Archivalien wurden vollumfänglich im DigiCenter der ETH-Bibliothek bearbeitet und jedes einzelne Dokument wurde in einem aufwändigen Qualitätssicherungsprozess z. B. auf fehlende oder abgeschnittene Scans hin überprüft. Um vor allem systematische Fehler ganz früh erkennen zu können, wäre an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Qualitätskontrolle ein noch detaillierterer Kriterienkatalog, z. B. zu den Scans inkl. Farbprofil, hilfreich gewesen. Von den nicht unikalen Presseartikeln wurde rund die Hälfte nach genauen Vorgaben des DigiCenters bei einem externen Dienstleister gescannt. Damit konnte der Projektfortschritt in diesem Bereich stark beschleunigt werden. Zudem beschränkte sich die Qualitätssicherung bei den Pressartikeln lediglich auf Stichproben.

Dank der großen Erfahrung des DigiCenters im Umgang und in der Bearbeitung von Archivgut lag die zentrale Herausforderung dieses Teilprojekts nicht im Scanning selbst. Vielmehr bestand die Schwierigkeit darin, das Gesamtsystem von der Erschließung und der Vorbereitung der Digitalisierung über die Digitalisierung selbst und das Management der nachgelagerten Qualitätssicherungs- und Verarbeitungsprozesse so auszutarieren, dass einerseits überall ausreichend grosse Arbeitsvorräte vorhanden waren, andererseits aber auch nirgends Überhänge und Flaschenhälse entstanden. Ein möglichst verlässliches Mengengerüst und ein kontinuierliches Reporting des realen Projektfortschritts in den einzelnen Bearbeitungsschritten sind die zentralen Grundlagen, um Unregelmäßigkeiten oder sich anbahnende Schwierigkeiten frühzeitig erkennen zu können. Aufgrund des Zeitdrucks, unter dem das Projekt stand, wurde in der Startphase auf eine detaillierte Prüfung des Mengengerüsts verzichtet. Diese wirkte sich insofern negativ aus, als dass in der Folge und im fortgeschrittenen Projektverlauf die Zahlen nach oben korrigiert und die Ressourcenplanung entsprechend angepasst werden musste.

2.2 Projektabschluss mit Thomas-Mann-Archiv Online als neuer Recherchemöglichkeit

Als im Herbst 2014 bekannt wurde, dass das Impulsprogramm 2013/14 bis Mitte 2015 gesamthaft verlängert werden würde, profitierte davon auch das Projekt TMA_online. Die Erschließung der Pressedokumentationen und Archivalien wurde mit über 118 000 Einzelnachweisen im Januar 2015 abgeschlossen. Die neue, archivgerechte Verpackung sämtlicher erschlossenen Dokumente wurde mit einem reduzierten Team von Hilfskräften bis Ende Juni durchgeführt. Auf denselben Zeitpunkt wurde auch der Abschluss der Digitalisierung terminiert. Insgesamt wurden im Rahmen von TMA_online weit über 270 000 Scans erstellt. Zusammen mit den generierten PDFs beläuft sich das Volumen der Digitalisate auf ca. sieben TB.

Die Verlängerung der Projektlaufzeit bot jedoch vor allem Gelegenheit, sich im ersten Quartal 2015 als Erstkunde an der Konzeption und iterativen Entwicklung des neuen CMI STAR Webclients zu beteiligen, der Ende März 2015 unter der Bezeichnung Thomas-Mann-Archiv Online (http://www.online.tma.ethz.ch) freigeschaltet wurde. Nutzern, so das Ziel dieser Entwicklungskooperation zwischen dem Projekt TMA_online und der Herstellerfirma, sollte ein in funktionaler und technischer Hinsicht moderner Webclient zur Verfügung gestellt werden, der die Recherche nach Archivbeständen optimal unterstützt.

Zentrales Element des neuen Web Frontends ist die gewohnte, google-mäßige Suche nach Stichworten. Angelehnt an Retrieval-Systeme der Bibliothekswelt wird aber zudem die Möglichkeit geboten, umfangreiche Trefferlisten nach beliebig kombinierbaren Kriterien wie Zeitraum oder Erschließungstiefe weiter einzuschränken. Dank dieser Facettierung lassen sich beispielsweise mit wenigen Klicks die Manuskripte zu Thomas Manns „Felix Krull“ aus einer Treffermenge mit hunderten von Presseartikeln zu diesem Werk herausfiltern. Umgekehrt erlauben die Facetten etwa bei rezeptionsgeschichtlichen Fragestellungen die Filterung von Treffern mit Nachweisen aus der Pressedokumentation. Als persönliches Arbeitsinstrument oder um sich beim Thomas-Mann-Archiv als Benutzer anzumelden, können ausgewählte Treffer auf eine Merk- bzw. Bestellliste gesetzt werden. Auf technischer Ebene erfüllt Thomas-Mann-Archiv Online die Anforderungen an eine responsive Web-Anwendung. Unabhängig davon, ob über Desktop, Tablet oder Smartphone darauf zugegriffen wird, sie passt sich jeweils den unterschiedlichen Bildschirmgrößen optimal an.

Benutzer vor Ort im Lesesaal des Archivs können über eine entsprechend eingerichtete Instanz des Webclients direkt auf die PDFs der digitalisierten Dokumente zugreifen. Die sonst für die meisten Archivbesuche noch immer typischen Bestellprozesse und Wartezeiten entfallen damit vollends. Entsprechend positiv sind erste Rückmeldungen von Benutzenden des Thomas-Mann-Archivs zur Arbeit mit dem vollumfänglich digitalisierten Quellenmaterial.

3 Fazit

Mit dem Projekt TMA_online wurde das Thomas-Mann-Archiv der ETH-Bibliothek bezüglich Erschließung, Digitalisierung und Recherchemöglichkeiten in kurzer Zeit auf eine moderne Basis gestellt. Auch für ein verhältnismäßig kleines Literaturarchiv mit geringer Bestandszunahme ist die vollständige Erschließung der Bestände auf Ebene Einzeldokument sowie die flächendeckende Digitalisierung bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Das Impulsprogramm 2013/14 der Hochschulleitung der ETH Zürich legte dazu den Grundstein. Und dies nicht ausschließlich in finanzieller Hinsicht. Die ambitionierte Zeitvorgabe war zusätzlicher Ansporn, das Projekt ziel- und lösungsorientiert sowie mit spürbarem Engagement aller Beteiligten rasch voranzubringen. Unter dem Projektverlauf auftretende Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten wurden im Sinne des Fortschritts des Gesamtprojekts unverzüglich und pragmatisch gelöst. Der größte limitierende Faktor für den Projektfortschritt lag in der Anzahl studentischer Hilfskräften, die – zusätzlich zum Regelbetrieb – vom Stammpersonal vor allem in der Erschließung der Archivalien fachlich angeleitet und betreut werden mussten. Eine Ramp-up-Phase zur Klärung offener Fragen und Präzisierung der Regelwerke war in diesem Teilbereich unabdingbar.

Von der geleisteten Projektarbeit und insbesondere von der neuen Online-Recherchemöglichkeit profitiert die Forschung ganz direkt. So können etwa erstmals die unterschiedlichen Korrespondenzbestände des Archivs vernetzt und unter verschiedenen Gesichtspunkten abgesucht werden. Eine Suche über die umfangreichen Pressedokumentationen liefert jetzt rasch Antworten auf rezeptionsgeschichtliche Fragestellungen. Vor Ort können Benutzende direkt und ohne Vorbestellung das gesamte digitalisierte Archivgut einsehen.

Ausgehend von der geschaffenen soliden Basis können die Dienstleistungen des Thomas-Mann-Archivs künftig in verschiedene Richtungen optimiert werden. Wünschenswert wäre natürlich die schrittweise Online-Publikation der erstellten Digitalisate, was allerdings erfolgreiche Verhandlungen mit den entsprechenden Rechteinhabern voraussetzt. Mit Blick auf eine vernetzte Nutzung der Daten wäre z. B. die Erstellung eines Personenregisters inkl. Verlinkung auf die Gemeinsame Normdatei (GND) für die Korrespondenzbestände ein wichtiges Desiderat für die nähere Zukunft. Die Roadmap für den Ausbau umfasst aber auch die Einspeisung der vorhandenen Erschließungsinformationen in übergeordnete Rechercheportale. Zunächst in das Wissensportal der ETH-Bibliothek, dann aber auch in Fachportale wie z. B. den Kalliope Verbundkatalog. Angedacht ist zudem die OCR-Erkennung der gescannten Presseartikel, um in den Pressdokumentationen eine Volltextsuche anbieten zu können. Die Umsetzung dieser und anderer Optimierungen entspricht genau der Impulsidee, die der Förderlinie, aus der das Projekt TMA_online finanziert wurde, ihren Namen gegeben hat.

© 2015 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Titelseiten

- Inhaltsfahne

- Paul Kaegbein zum 90. Geburtstag

- Vom Wert des Sammelns und vom Mehrwert des Digitalen – Verstreute Bemerkungen zur gegenwärtigen Lage der Bibliothek

- Historisches Forschungsnetz

- „Und dann schrumpft dieses Ganze zu ‘ner Null-und-Eins-Entscheidung zusammen“

- Inklusive Medienpädagogik in Bibliotheken

- Ein Haus der Poesie

- Towards the New Library of the Institut national d’histoire de l’art

- Informationskompetenz im Fachkontext fördern: Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für eine Institutsbibliothek

- Zukunftsgestalter in Bibliotheken 2015

- Information Expert Passport – Blended-Learning-Programm zur Vermittlung von Informationskompetenz der Bibliothek Wirtschaft & Management der Technischen Universität Berlin

- JournalTouch: Open-Source-Tool für die digitale Zeitschriftenheftauslage

- Neue Entwicklungen

- Aktuelle Entwicklungen an den österreichischen Bibliotheken 2014

- MediaLibraryOnLine (MLOL)

- Aus der Praxis

- Alles erschlossen, alles digitalisiert – Der moderne Zugang zum Thomas-Mann-Archiv der ETH-Bibliothek

- Projekte

- Neue Formen der Relevanz-Sortierung in bibliothekarischen Informationssystemen: Das DFG-Projekt LibRank

- Einzelmeldungen urheberrechtlich geschützter Sprachwerke gemäß § 52 a UrhG an die VG Wort

- Tagungsbericht

- „American and German Libraries and Archives & the Contemporary Artist’s Book“

- „Linked Library Data“ auf der 6. Internationalen Fachtagung „SWIB 2014“ in Bonn

- Rezensionen

- Rezensionen

- Jahresinhaltsverzeichnis 2015

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Titelseiten

- Inhaltsfahne

- Paul Kaegbein zum 90. Geburtstag

- Vom Wert des Sammelns und vom Mehrwert des Digitalen – Verstreute Bemerkungen zur gegenwärtigen Lage der Bibliothek

- Historisches Forschungsnetz

- „Und dann schrumpft dieses Ganze zu ‘ner Null-und-Eins-Entscheidung zusammen“

- Inklusive Medienpädagogik in Bibliotheken

- Ein Haus der Poesie

- Towards the New Library of the Institut national d’histoire de l’art

- Informationskompetenz im Fachkontext fördern: Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für eine Institutsbibliothek

- Zukunftsgestalter in Bibliotheken 2015

- Information Expert Passport – Blended-Learning-Programm zur Vermittlung von Informationskompetenz der Bibliothek Wirtschaft & Management der Technischen Universität Berlin

- JournalTouch: Open-Source-Tool für die digitale Zeitschriftenheftauslage

- Neue Entwicklungen

- Aktuelle Entwicklungen an den österreichischen Bibliotheken 2014

- MediaLibraryOnLine (MLOL)

- Aus der Praxis

- Alles erschlossen, alles digitalisiert – Der moderne Zugang zum Thomas-Mann-Archiv der ETH-Bibliothek

- Projekte

- Neue Formen der Relevanz-Sortierung in bibliothekarischen Informationssystemen: Das DFG-Projekt LibRank

- Einzelmeldungen urheberrechtlich geschützter Sprachwerke gemäß § 52 a UrhG an die VG Wort

- Tagungsbericht

- „American and German Libraries and Archives & the Contemporary Artist’s Book“

- „Linked Library Data“ auf der 6. Internationalen Fachtagung „SWIB 2014“ in Bonn

- Rezensionen

- Rezensionen

- Jahresinhaltsverzeichnis 2015