Abstract

The aim of this paper is to compare the theories of Yamazaki Masakazu und Jürgen Habermas. Yamazaki believed that the hard, ascetic individualism with a focus on production would alienate us from our humanity. He saw in a slowed down consumption a way out of this regressive development. Habermas on the other hand believed that system-oriented rationalization process would colonize the communication-oriented lifeworld. This negative trend could be overcome by developing a discourse free of power interference that enables consensus-building. This gentle individualism of Yamazaki and Habermas corresponds to a compromise between the extremes of a hard individualism (capitalism) and collectivism (communism or nationalism). The surprising result of the analysis is that Yamazaki’s theory is not only easier to realize than Habermas’s, but also more universally applicable.

Zusammenfassung

Das Ziel dieses Aufsatzes ist ein Vergleich der Theorien von Yamazaki Masakazu und Jürgen Habermas. Yamazaki glaubte, dass der harte, asketische Individualismus mit einem Fokus auf der Produktion uns unserer Menschlichkeit berauben würde. Er sah einen Ausweg aus dieser regressiven Entwicklung in einer Verlangsamung unseres Konsums. Habermas hingegen glaubte, dass ein systemorientierter Rationalisierungsprozess unsere kommunikationsorientierte Lebenswelt kolonisieren würde. Diese negative Tendenz kann durch die Entwicklung eines konsenshervorbringenden, herrschaftsfreien Diskurses überwunden werden. Dieser sanfte Individualismus von Yamazaki und Habermas entspricht einem Kompromiss zwischen den Extremen des harten Individualismus (Kapitalismus) und des Kollektivismus (Kommunismus oder Nationalismus). Das überraschende Resultat der Analyse ist, dass Yamazakis Theorie nicht nur einfacher zu realisieren ist als Habermas’, sondern auch universeller anwendbar ist.

1 Einleitung

In den letzten Jahren haben rechtspopulistische Parteien in westlichen Demokratien erheblich an Einfluss gewonnen. Viktor Orbáns Fidesz, Marine Le Pens Rassemblement National, Nigel Farages Reform UK, Herbert Kickls Freiheitliche Partei Österreichs, die Alternative für Deutschland und besonders markant Donald Trumps MAGA-Bewegung, die die Republikanische Partei übernommen hat, stellen systematisch die traditionelle Ordnung der liberalen Demokratien in Frage. Ihr Fokus auf nationale Interessen sowie die Begrenzung der Zuwanderung und der Abschiebung von Ausländern propagieren ein Leitbild einer homogeneren kollektiven Gesellschaft, das im Gegensatz zu den Prinzipien der liberalen Demokratien steht, die auf globalen Märkten (für Güter, Dienstleistungen und Personen) und Diversität basieren. In dieser Situation stellt sich mir die Frage, ob wir tatsächlich nur zwischen diesen Extrempositionen von Liberalismus/Individualismus und Nationalismus/Kollektivismus wählen können. Theoretisch gibt es durchaus mehr Möglichkeiten. Yamazaki Masakazu (山崎 正和 1934–2020)[1] und Jürgen Habermas (geb. 1929) haben vor mehr als 40 Jahren Theorien entwickelt, die als Position zwischen diesen Extrempositionen verstanden werden können.

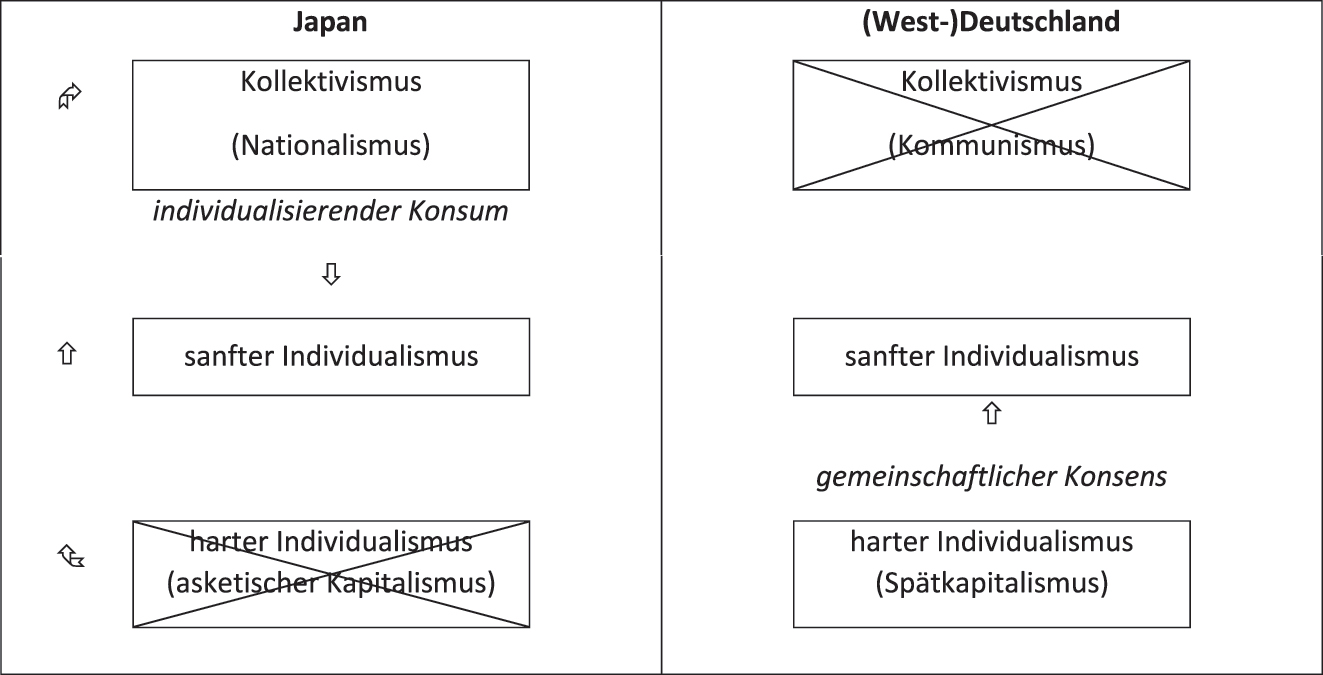

In diesem Aufsatz ist es mein Ziel, die Erklärung der Entstehung und der Probleme der post-industriellen Gesellschaften in den Theorien von Yamazaki und Habermas zu vergleichen. Der Fokus liegt dabei auf den Werken Yawarakai kojinshugi no tanjō (柔らかい個人主義の誕生; dt. Die Entstehung eines sanften Individualismus: Zur Ästhetik der Konsumgesellschaft) von Yamazaki, welches 1984 veröffentlicht wurde, und Jürgen Habermas‘ Theorie des kommunikativen Handelns aus dem Jahr 1981. Beide Theorien sind sich trotz einiger signifikanter Unterschiede ausgesprochen ähnlich. Yamazaki und Habermas glaubten, dass der Modernisierungsprozess Freiheiten geschaffen hat, die aber auch Gegenreaktionen hervorgerufen hat, welche nun die Freiheiten bedrohen. Beide sahen aber auch Lösungen für dieses Problem. Yamazaki argumentierte, dass die Individualisierung des Konsums einen Ausweg aus dem japanischen Nationalismus ermögliche, während Habermas den westdeutschen Spätkapitalismus durch einen herrschaftsfreien kooperativen Diskurs überwinden wollte, ohne dabei in eine kommunistische Diktatur abzurutschen. In beiden Fällen kann die Lösung im Sinne eines sanften Individualismus als eine vermittelnde Position zwischen den Extremen des Kollektivismus (entweder als Nationalismus oder Kommunismus) und des harten Individualismus (Kapitalismus) interpretiert werden. Und zur Überraschung entpuppt sich Yamazakis Werk als die Theorie, die nicht nur leichter zu realisieren ist, sondern auch dem universellen Anspruch gerechter wird, da seine Theorie nicht nur die Vorgänge in Japan, sondern auch in Westdeutschland beschreiben kann.

Im Folgenden werden die Theorien von Yamazaki und Habermas kurz vorgestellt, bevor sie verglichen und kritisch beurteilt werden.

2 Yamazaki Masakazu: Sanfter Individualismus durch Konsum

Yamazaki Masakazu war ein japanischer Philosoph, Dramatiker und Literaturkritiker. Nach seinem Studium der Philosophie an der Kyoto University setzte Yamazaki seine Forschung an der Yale University fort (1965–1967). Er wurde Professor für Philosophie (Ästhetik) an der Osaka University.

Yamazaki behandelt in seinem Werk Die Entstehung eines sanften Individualismus: Zur Ästhetik der Konsumgesellschaft die Probleme der japanischen post-industriellen Gesellschaft und propagiert als Lösung für diese Probleme einen Wandel zu einem sanften Individualismus. Dieses Buch war eine Kritik an dem Diskurs über die japanische Kultur (nihonjinron), der die japanische Öffentlichkeit von den 60er bis zu den frühen 80er Jahren dominierte. Im Gegensatz zu dem nihonjinron, der die japanische Kultur als weltweit einzigartig beschrieb, versuchte Yamazaki, Japan mithilfe westlicher Theorien als eine historisch einzigartige Ausprägung universeller Tendenzen zu erklären. Für Yamazaki war die stereotypische Darstellung der japanischen Kultur als homogen und harmonisch eine Übertreibung, die durch ein unscharfes (nicht kritisches) Denken fauler Menschen erzeugt wurde.[2] Der Fokus auf dem Typischen hat nicht nur dazu geführt, dass die Diversität Japans vernachlässigt wurde, sondern auch zu einer Überbetonung eines Teilaspektes der japanischen Kultur.[3] Das Resultat war, dass der nihonjinron zu einem rassistischen und nationalistischen Diskurs verkam.[4] Yamazaki betonte andererseits, dass die Unterschiede zwischen Japan und dem Westen nur graduell seien.[5] In einem späteren Aufsatz geht er sogar so weit, dass Asien niemals eine überregionale Zivilisation hervorgebracht hätte,[6] und somit Ostasien nichts anderes übrigbleiben würde, als sich der westlichen Zivilisation anzupassen.[7] Dementsprechend hat Yamazaki (1987) schon sehr früh eine zweite Öffnung des Landes gefordert, bei der „die japanische Kultur Blut lassen muß“.[8]

Yamazaki beginnt sein Argument mit einer Unterscheidung zwischen zwei Typen von Trieben bzw. Begierden. Die Begierde des ersten Typs strebt nach einer schnellen Befriedigung, während die Begierde des zweiten Typs versucht, dieselbe Befriedigung zu verlängern und mit anderen Genüssen zu verknüpfen, wie etwa der Vorfreude auf den Konsum oder der Freude, den Genuss mit anderen zu teilen.[9] Diese beiden Begierden sind kein einfacher Gegensatz, sondern stehen in einer Beziehung zueinander. Nur die Erfüllung der Begierde des ersten Typs erzeugt Befriedigung. Diese Befriedigung kann jedoch gesteigert werden, wenn der Akt des Hinauszögerns ausgereizt und mit anderen Genüssen kombiniert wird.[10] In diesen Momenten vollkommener Befriedigung erzeugt jeder Mensch[11] in sich selbst einen „Anderen“, „durch dessen Augen betrachtet die Befriedigung für ihn zur sicheren Gewißheit wird“.[12] Yamazaki schließt daraus, dass die Begierde, die die Befriedigung hinauszögert, sozial geprägt ist, und daher nicht nur die Erschaffung eines „Anderen“ in einem selbst, sondern idealerweise einen realen Anderen erfordert, „dessen Billigung wir uns wünschen“.[13] Er führt als Beweis für diese Schlussfolgerung an, dass Menschen den gemeinsamen Konsum, wie z. B. bei Trinkgelagen, Gartenfesten und Teepartys, schätzen, obwohl der gemeinsame Konsum im Gegensatz zur gemeinsamen Produktion keine rationalen Vorteile bringt.[14]

Dementsprechend existieren für die Begierde des zweiten Typs keine Restriktionen, wie begrenzte Güter, Mittel oder Fähigkeiten.[15] Zum Beispiel könnte sich eine Person so viele neue Filme im Kino ansehen, wie sie sich leisten kann, wobei eine klare Korrelation zwischen ihrem Einkommen und ihrer Befriedigung besteht. Andererseits könnte dieselbe Person voller Vorfreude auf die Veröffentlichung einer DVD eines herausragenden Films warten, den sie nach dem Kauf der DVD mit Freunden immer wieder anschaut. In diesem Fall ist das Ausmaß der Befriedigung nicht mehr durch das Einkommen determiniert. Darüber hinaus verliert das Gebot der Effektivität unter dem Einfluß der Begierde des zweiten Typs an Bedeutung.[16] Eine Person könnte beispielsweise versuchen eine köstliche Mahlzeit so zeitsparend und so kostengünstig wie möglich zuzubereiten, oder sie könnte den Kochvorgang bewusst in die Länge ziehen, weil sie ihn genießt. Im zweiten Fall ist das Ziel der Effektivität irrelevant.

Yamazaki entwickelt aus diesen zwei Typen von Begierden drei Idealtypen von Formen des menschlichen Geistes (Formen des Selbst). Er nennt den ersten Idealtyp das Ich vor dem Ich. Es handelt sich dabei um ein archaisches Selbst, das nach schneller Befriedigung strebt und auf das Objekt der Begierde fokussiert ist, ohne sich selbst oder die Außenwelt zu reflektieren.[17] Es handelt sich daher um ein Ich ohne Bewusstsein. Auf dieser animalischen Ebene ist es jedoch eher unwahrscheinlich, dass eine effiziente Produktion aufgebaut werden kann, die die Begierden mit genügend Gütern versorgt. Dies wiederum motiviert den Menschen, Güter zu horten. Dieses Horten wird aber selbst zu einem Objekt der Begierde, welches schnell befriedigt werden möchte, womit der Mensch gezwungen ist, Güter „auf künstliche Weise zu produzieren“.[18]

Das Problem, das durch dieses sinnlose Ansammeln von Gütern entsteht, wird unter der Entwicklung des zweiten Idealtyps, dem produzierenden Ich, noch vergrößert. Um eine effizientere Produktion von Gütern zu gewährleisten, fängt der Mensch an, sich selbst und andere Menschen als ein Mittel zur Erreichung seiner Ziele zu betrachten.[19] Dies geht einher mit der Entwicklung einer asketischen Lebensweise, die die Belohnung für die harte Arbeit fortwährend in die Zukunft verschiebt. Daraus ergibt sich das Paradox, dass der rasante Anstieg der Güterproduktion nicht aus der Konsumlust resultiert, sondern auf das Primat der asketischen Produktion zurückzuführen ist.[20] Damit verändert sich jedoch auch das Selbst. Um die Befriedigung hinauszuschieben, muss der Mensch seine Begierden analysieren und begrenzen. Dies erfordert Selbstreflexion und schafft somit ein Bewusstsein.[21] „Anders gesagt grenzte sich das produzierende Ich nicht nur als Wesen ein, um dessentwillen produziert wird, sondern auch als Mittel der Produktion, wodurch das Ich in zweifacher Hinsicht einen präzisen Begriff von sich selbst bekam.“[22] Das produzierende Ich befreit sich dabei von allem, was an ihm/ihr Natur ist (inklusive seiner/ihrer Begierden). Durch die „Negation des real existierenden Selbst“ wird Freiheit erzeugt.[23] Die Ekstase und Emotionalität des Ichs vor dem Ich wird dabei durch die Rationalität des produzierenden Ichs ersetzt.[24] Dieses unbeugsame, harte Ich

[…] war vergeistigt und unveränderlich,[25] durchdrungen vom festen Glauben an Grundsätze, derentwillen es auch das physische Ich zu verändern versuchte, ein Ich, das auf seinem Willen beharrend mit anderen kämpfte, die Welt beherrschte und die Zukunft überblickte und es gleichzeitig ablehnte, sich von Emotionen bewegen zu lassen, wobei es ständig bemüht war, im Rahmen der Vernunft zu handeln.[26] Dieses Ich betrachtete sich mit einem Blick, der es selbst – ebenso wie die Anderen – zum Objekt machte, wobei es auf Grund seiner Haltung, in sich selbst ein Mittel zum Erreichen von Zielen zu sehen, auch aus dem Anderen ein Mittel zu machen versuchte, das dem Erreichen desselben Zieles dienen sollte.[27]

Diesem harten produzierenden Ich stellt Yamazaki die Möglichkeit eines dritten Idealtyps gegenüber: ein sanfter Individualismus, der durch das konsumierende Ich hervorgebracht wird. Das konsumierende Ich hat ebenso wie das produzierende Ich ein Bewusstsein. Es erreicht dies aber ohne den Zwang, sich selbst überwinden zu müssen.[28] Das konsumierende Ich zögert den Konsum hinaus, ohne ihn jedoch unbestimmt in die Zukunft zu verschieben. Yamazaki beschreibt die Unterschiede zwischen dem produzierende Ich und dem konsumierenden Ich wie folgt:

Während ersteres ein rein aktives Subjekt ist, ist letzteres ein Subjekt, das aktiv und passiv[29] ist, ein Subjekt, das das Selbst zum Objekt macht, während es gleichzeitig seine Einheit bewahrt. Das erstere Ich verkörpert die Nüchternheit in reiner Form und sein Sein besteht wesentlich aus einer Beeinflussung der Dinge, wohingegen das zweitere nüchtern und gleichzeitig berauscht ist und zwar einerseits Dinge beeinflußt, es aber andererseits zuläßt, daß es Teil dieser Dinge wird. Dieser Unterschied ist keineswegs ein bloß gradueller, denn das erstere Ich bedingt eine eindeutige Seinsweise, während das letztere eine ambivalente Seinsweise bedingt, womit ein prinzipieller Gegensatz zwischen den beiden Formen des Ich vorliegt.[30]

Das produzierende Ich erschafft sich selbst durch die Aneignung einer Technik, während sich das konsumierende Ich eine Identität durch den Stil seiner Handlungen sichert.[31] Die Technik ist aber den Regeln der Effizienz unterworfen und somit nicht wandelbar. Der Stil auf der anderen Seite ist im Rahmen einer gegebenen Identität flexibel, und kann sich somit der Situation und den verschiedenen Interaktionspartnern anpassen.[32] Ein Beispiel wird diesen Unterschied verdeutlichen. Das produzierende Ich wird versuchen, ein Gericht auf die schnellste und effizienteste Art zu kochen. Er wird dabei die Techniken verwenden, die dafür rational am geeignetsten erscheinen. Und dieses Ich wird weder den Prozess des Kochens noch den Verzehr des Gerichtes genießen. Auf der anderen Seite wird das konsumierende Ich sich schon an der Vorbereitung des Gerichtes in Vorfreude auf das gemeinsame Mahl mit Freunden berauschen. Die Effizienz oder Schnelligkeit spielen hierbei keine Rolle. Das konsumierende Ich wird jedoch versuchen, dem Gericht seine Note bzw. seinen Stil zu geben.[33] Das produzierende Ich ähnelt einer Maschine, während das konsumierende Ich als ein künstlerischer Mensch beschrieben werden kann,[34] der von seiner Natur aus sozial orientiert ist.[35] Dementsprechend ist das letztere Ich die „menschlichste aller Seinsformen“.[36]

Yamazakis theoretischer Rahmen kann, wie in Tabelle 1 zusammengefasst, werden. Er unterscheidet zwei Arten von Konsum: einen sofortigen und einen verzögerten. Dem fügt er die Unterscheidung zwischen effizienzorientierten und befriedigungsorientierten Akteuren hinzu. Daraus ergeben sich drei Idealtypen des Selbst. Das Ich vor dem Ich ist charakterisiert durch einen befriedigungsorientierten Akteur und sofortigen Konsum. Das produzierende Ich schiebt die Befriedigung in die Zukunft hinaus und ist effizienzorientiert. Das konsumierende Ich ist befriedigungsorientiert und verzögert den Konsum.

Yamazaki Masakazus Theorie von Konsumhandlungen.

| Akteur | |||

|---|---|---|---|

| effizienzorientiert | befriedigungsorientiert | ||

| Konsum | sofort | – | Ich vor dem Ich |

| verzögert | produzierendes Ich | konsumierendes Ich | |

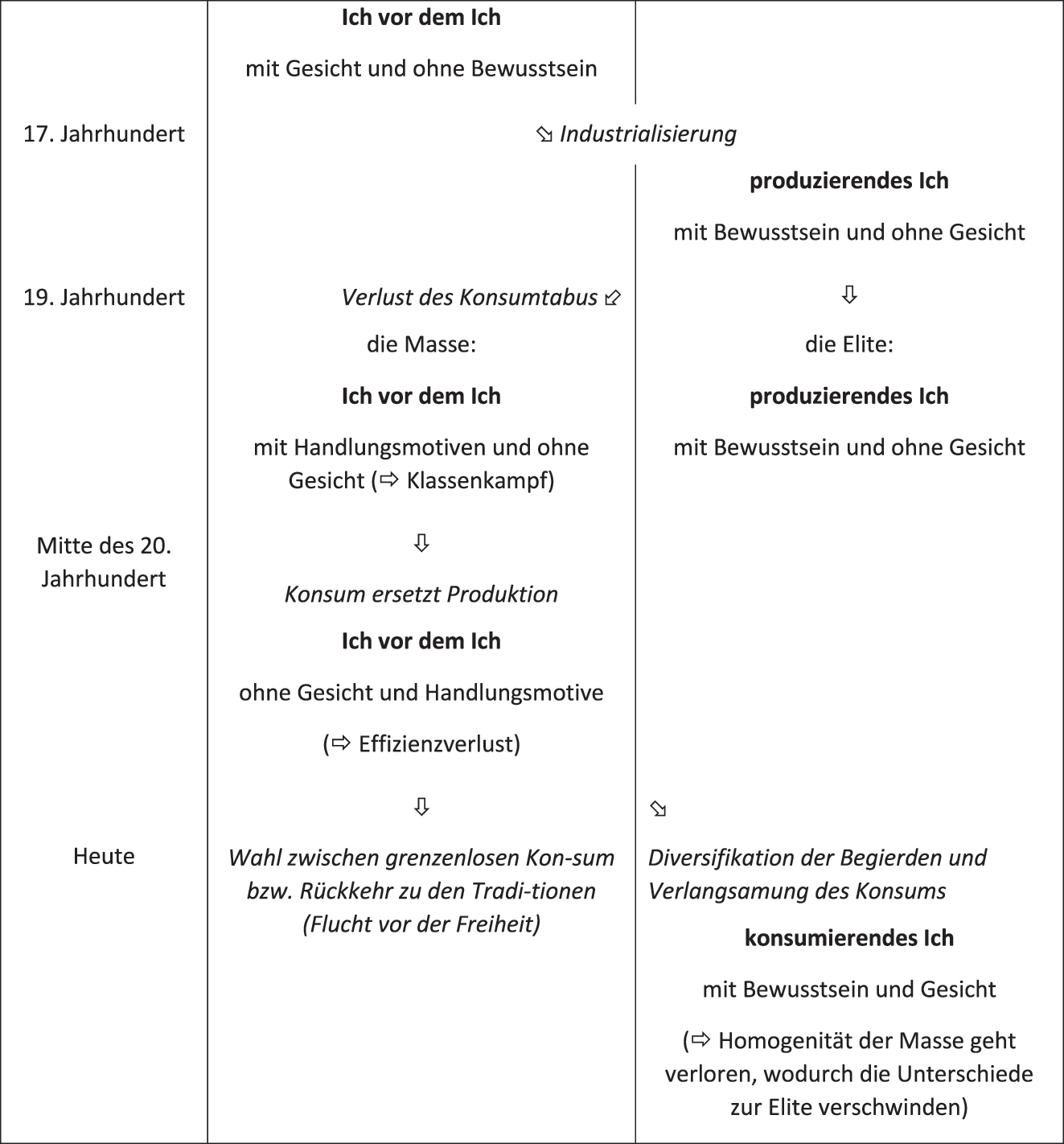

Yamazaki verwendet diesen theoretischen Rahmen nun, um die Fragen der klassischen Soziologie zu beantworten: Wie sind moderne Gesellschaften entstanden, und was sind ihre Probleme? Nach Yamazaki ist der Mensch der Vormoderne charakterisiert durch ein Ich vor dem Ich mit Gesicht.[37] Er nimmt den anderen als realen Menschen wahr, da sein Gesicht bzw. seine Ehre von seinen Mitmenschen bewertet werden. In diesen traditionellen Beziehungen reflektiert es sich jedoch nicht selbst, da der Fokus auf dem Objekt der Begierde liegt und somit kein Bewusstsein für die eigene Identität vorhanden ist. Dies verändert sich auf dramatische Weise zu Beginn der industriellen Revolution im 17. Jahrhundert. Yamazaki beruft sich hier auf Max Webers protestantische Ethik-These. Er interpretiert die Askese der Calvinisten als „kalt, rigoros und bar menschlicher Gefühle“,[38] welche auf einem rationalen System beruht, der den Menschen „in einen Teil der Maschinerie Gottes verwandelte“.[39] Den Calvinisten war es erlaubt, Reichtum anzuhäufen, aber nicht zu konsumieren, wobei ihnen nichts anderes übrigblieb als ihren Reichtum wieder und wieder zu investieren.[40] Bei dem Selbst der Calvinisten handelt es sich demnach um das produzierende Ich. Dieses Ich hat nun ein Bewusstsein, da es seine Begierden begrenzen muss; es verliert jedoch sein Gesicht[41] mit dem Übergang von der Gemeinschaft zur Gesellschaft.[42]

Yamazaki Masakazu bricht aber in einem entscheidenden Punkt mit Max Weber. Er sieht die Entwicklung der Moderne nicht als ein singuläres historisches Ereignis, das nur zustande kommen konnte durch eine einzigartige Kombination von Faktoren (inklusive der protestantischen Ethik), sondern als die logische Folge der Entwicklung unseres Geistes, welches „irgendwann notwendigerweise eintreten mußte“.[43] Da das Ich vor dem Ich mit den Horten von Gütern anfing und das Horten selbst zu einem Objekt der Begierde wurde, welches so schnell wie möglich befriedigt werden musste, lag es nahe, diesen Produktionsprozess zu rationalisieren, womit der Übergang zu einer industriellen modernen Gesellschaft universell erklärt werden kann. Demnach ist es nicht mehr überraschend, dass sich Japan in eine moderne Gesellschaft verwandelte, obwohl das Christentum keine Rolle in Japan spielte. Ganz so radikal möchte sich Yamazaki aber dann doch nicht von Max Weber abgrenzen, und so argumentiert er, dass es auch in der Edo-Zeit (1603–1867) unter den japanischen Kaufleuten so etwas wie eine protestantische Ethik gegeben hätte.[44] Dementsprechend war es auch nicht überraschend, dass die modernen Japaner den westlichen Individualismus akzeptierten.[45]

Im 19. Jahrhundert kommt es zu einer weiteren Entwicklung. Die fortschreitende Industrialisierung produzierte eine neue Masse.[46] Der Individualismus der Handwerker wurde durch die Fließbandarbeit zerstört.[47] Zu dieser Zeit ging auch das Tabu des Konsumierens verloren.[48] Das Resultat war, dass sich die Masse nicht mehr mit dem zufrieden gab, was sie besaß, weil keine Traditionen sie mehr beschränkten. Yamazaki folgt hier Durkheims Analyse der Moderne im Sinne einer pathologischen Gesellschaft.[49] In seiner Terminologie handelt es sich bei der Masse um Menschen mit einem Ich vor dem Ich, welches weder ein Bewusstsein noch ein Gesicht hat.[50] Dies stellt eine eindeutige Verschlechterung der modernen Masse im Vergleich zu dem vormodernen Menschen, der wenigstens noch ein Gesicht hatte. Yamazaki führt weiter aus, dass sich aus der grenzenlosen Gier der Masse Neid und Missgunst entwickeln, die sich letztendlich in einem Klassenkampf entladen. Durkheim folgend argumentiert er, dass die Menschen „die Grenzen der ihnen angemessenen Begierden aus den Augen verlieren und nicht wissen, an welchem Punkt sie sich zufriedengeben sollen, weshalb sie von grenzenlosem Hunger und Unzufriedenheit gequält werden“.[51] Gleichzeitig werden in modernen Gesellschaften die Grenzen der sozialen Stände aufgehoben, was die Lebensverhältnisse vergleichbar macht und somit Neid und Missgunst fördert.[52]

Die Masse wandelte sich erneut in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Mit dem technischen Fortschritt entstand eine neue Situation, die es erlaubte, fast alle Arbeitskräfte durch Roboter zu ersetzen, wodurch sich die Arbeiter nicht mehr über ihre Arbeit identifizieren konnten. Damit einher ging ein Wechsel der Perspektive von der Produktion zum Konsum.[53] Der Verlust einer Identität, die auf der Arbeit basierte, führte wiederum zu einem Verlust der Handlungsmotive[54] und zu einem Abklingen des Klassenkampfes. Das Resultat ist eine abermalige Verschlechterung der Lebensqualität der Masse.

Auch wenn das Individuum des 19. Jahrhunderts nicht wußte, wo seine Begierden endeten, so wußte es doch zumindest, worauf sie sich richteten, während das Individuum im 20. Jahrhundert selbst die Richtung seiner Begierden aus den Augen verlor und damit sozusagen auf zweifache Weise in Angst versetzt wird.[55]

Die Masse verwandelt sich in eine einsame Masse.[56] Die Menschen werden von der ständigen Notwendigkeit, eine qualvolle Wahl angesichts eines vielfältigen Warenangebots zu treffen, überfordert,[57] zumal sie sich ihrer Begierden nicht mehr bewusst sind.[58] Um diese Wahl zu vermeiden, orientieren sie sich lieber in ihren Konsumentscheidungen an kollektiven Trends, wobei die einzelnen Menschen in der Masse zwar Empfänger von Informationen sind, aber kein autonomer Sender dieser, obwohl sie mit ihren Kaufentscheidungen zu der Entwicklung von kollektiven Trends beiträgt.[59] Der Konsum wird dadurch zu einem passiven Akt, „begleitet von dem hilflosen Gefühl“, manipuliert zu sein.[60] Das charakteristische Merkmal dieser einsamen Masse ist, dass sie sich selbst nicht kennt.[61] Dieser passive Konsumrausch bedroht schließlich die Effizienz in der Gesellschaft, da die Masse in „endloser Trägheit und ästhetischen Genüssen versinken“[62] könnte.

Soweit kann Yamazakis Argument als eine kontinuierliche Verschlechterung der Lebensqualität der Masse interpretiert werden (siehe Darstellung 1 für eine Zusammenfassung). Dies führt dazu, dass die Masse sich heute vor die Wahl gestellt sieht,[63] zwischen einem grenzenlosen Konsum, der die Effizienz in der Gesellschaft zerstört, oder einer Rückkehr zu den Traditionen, um der quälenden Wahlfreiheit zu entkommen.[64] Dem stellt Yamazaki nun eine dritte Alternative gegenüber, die durch eine Diversifikation der Begierden und eine Verlangsamung des Konsums erreicht werden kann. Die Diversifikation der Begierden hat den Vorteil, dass sie einen Vergleich zwischen Menschen erschwert und somit keinen Anlass mehr zu Neid und Missgunst gibt.[65] Dies sollte auch die Homogenität der Masse auflösen, wodurch die Unterschiede zur Elite verschwinden sollten.[66] Und die Verlangsamung des Konsums sollte den Menschen in der Masse in ein konsumierendes Ich verwandeln, welches ein Bewusstsein, ein Gesicht und Handlungsmotive besitzen sollte. Damit kann eine neue Form von Individualismus geschaffen werden, die

[…] den Einzelnen aus der grenzenlosen Spaltung seines Selbst [rettet], ihm – ungeachtet aller Wandlungen – zu einer bestimmten Form von Selbstidentität [verhilft] und allgemeingültige Vorstellungen von einer stabilen Lebensweise sowie einen Stil ruhigen Handelns [entwickelt]. Damit wäre eine neue Richtung eingeschlagen, denn dies würde bedeuten, daß auf der Grundlage dieser allgemeingültigen Vorstellungen und dieses Stils die Einzelnen miteinander an der Schaffung eines gemeinsamen Lebenshorizonts arbeiten, vor dessen Hintergrund der individuelle Charakter des Einzelnen ein klares Profil bekäme.[67]

Yamazaki Masakazus Theorie der Moderne.

Dies ist kein exzessiver Individualismus, sondern ein sanfter Individualismus, der weder das Individuum unterdrückt noch den gemeinsamen Lebenshorizont der Gemeinschaft zerstört. Es gibt daher eine Möglichkeit für die Japaner, den Individualismus, den sie im Modernisierungsprozess verloren haben, wiederzuentdecken.[68]

3 Jürgen Habermas: Sanfter Individualismus durch Kommunikation

Jürgen Habermas ist ein deutscher Philosoph und Soziologe. Nach seinem Studium in Göttingen, Zürich und Bonn übernahm er Professuren an der Universität Heidelberg und an der Universität Frankfurt.

Habermas veröffentlichte 1981 sein zweibändiges Werk Theorie des kommunikativen Handelns, in dem er die Probleme der deutschen post-industriellen Gesellschaft diskutierte, und eine Lösung vorschlug, die man als sanften Individualismus beschreiben könnte. Dieses Werk kann als eine Kritik an den radikalisierenden Strömungen der westdeutschen Studentenbewegung der 1960er Jahre verstanden werden. Obwohl die Kritische Theorie zu Beginn der Studentenrevolte das theoretische Fundament lieferte, distanzierte sich Habermas schnell von gewaltbereiten Gruppen,[69] wie etwa der Baader-Meinhof-Gruppe, die 1970 die Rote Armee Fraktion gründete. Im Gegensatz zu dieser Entwicklung forderte Habermas eine „Identifikation mit den Verfassungsgrundsätzen einer demokratischen Republik“.[70] Diese Haltung führte dazu, dass er von den radikalen Gruppen als Verräter angesehen wurde.[71]

Um die Probleme moderner Gesellschaften analysieren zu können, entwickelt Habermas zuerst eine Handlungstheorie. Kommunikationstheoretisch argumentiert er, dass bestimmte Typen von Sprechhandlungen bestimmte kontroverse Geltungsansprüche beinhalten, die durch Kritiken bzw. Diskurse in Frage gestellt werden können. Kognitiv-instrumentelle Äußerungen behaupten die Wahrheit von Propositionen bzw. die Wirksamkeit teleologischer Handlungen. Moralisch-praktische Äußerungen unterstellen die Richtigkeit bestimmter Handlungsnormen. Expressive Äußerungen behaupten, wahrhaftig zu sein.[72] Habermas definiert nun Rationalität als die Bereitschaft, sich mit Kritik auseinanderzusetzen, und die Fähigkeit, die oben angeführten Geltungsansprüche für die verschiedenen Typen von Äußerungen zu begründen.[73]

Aus diesen kommunikationstheoretischen Überlegungen entwickelt Habermas drei Typen rationalen Handelns (siehe Tabelle 2). Er unterscheidet zwei Typen teleologischen Handelns, welche dadurch charakterisiert sind, dass sie einen bestimmten Zweck erfüllen sollen (sie sind somit erfolgsorientiert). Ein teleologisches Handeln ist instrumentell, wenn der Akteur nicht mit anderen interagiert. Die Marginalnutzentheorie bzw. Erwartungsnutzentheorie der Mikroökonomie beschreiben solch ein Handeln.[74] Wenn auf der anderen Seite, „in das Erfolgskalkül des Handelnden die Erwartung von Entscheidungen mindestens eines weiteren zielgerichteten handelnden Aktors eingehen,“ dann wird das teleologische Handeln zum strategischen Handeln, welches typischerweise spieltheoretisch dargestellt wird.[75] Sowohl instrumentelles Handeln als auch strategisches Handeln haben das Potential, rational zu sein, insofern sie im Sinne kognitiv-instrumenteller Äußerungen behaupten, Sachverhalten in der Welt wahr abzubilden und diese Sachverhalte mit den Wünschen und Absichten des Akteurs in Einklang zu bringen.[76] Dem teleologischen Handeln stellt Habermas das kommunikative Handeln gegenüber, welches wie das strategische Handeln sozial ist. Der Unterschied ist jedoch, dass das kommunikative Handeln verständigungsorientiert ist und das Ziel besitzt, Konsens zu erzielen.[77] Wichtig ist, dass nicht jede Interaktion, die durch Sprechhandlungen koordiniert wird, kommunikatives Handeln ist.[78] Strategisches Handeln kann ja auch durch Sprechhandlungen koordiniert werden. Kommunikatives Handeln ist für Habermas eine Interaktion, die nicht durch egozentrische Erfolgsüberlegungen der einzelnen Akteure, sondern durch ein kooperatives Erreichen einer Verständigung zwischen den Teilnehmern koordiniert wird.[79] Im Gegensatz zu dem teleologischen Handeln wird die Rationalität des kommunikativen Handelns nicht nur über die Kritisierbarkeit kognitiv-instrumenteller Äußerungen, sondern auch moralisch-praktischer und expressiver Äußerungen ermöglicht.

[…] ein Aktor [muß], der in diesem Sinne an Verständigung orientiert ist, mit seiner Äußerung implizit genau drei Geltungsansprüche erheben, nämlich den Anspruch

daß die gemachte Aussage wahr ist (bzw. daß die Existenzvoraussetzungen eines nur erwähnten propositionalen Gehalts tatsächlich erfüllt sind);

daß die Sprechhandlung mit Bezug auf einen geltenden normativen Kontext richtig (bzw. daß der normative Kontext, den sie erfüllen soll, selbst legitim) ist; und

daß die manifeste Sprechsituation so gemeint ist, wie sie geäußert wird.[80]

Jürgen Habermas Handlungstheorie.

| Akteur | |||

|---|---|---|---|

| erfolgsorientiert | verständigungsorientiert | ||

| Handlung | nicht sozial | instrumentelles Handeln | – |

| sozial | strategisches Handeln | kommunikatives Handeln | |

-

Quelle: Habermas 1981a: 384.

Die kommunikativ handelnden (und rationalen) Interaktionsteilnehmer können sich auf einen Konsens bezüglich der Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit ihrer Äußerungen einigen, solange sie bereit sind, ihre individuellen Interessen zu vernachlässigen und sich von den stärksten Argumenten überzeugen zu lassen.[81] Nur kommunikatives Handeln „setzt Sprache als ein Medium unverkürzter Verständigung voraus“.[82] Die abgeleitete und verkürzte Nutzung der Sprache im strategischen Handeln, welches durch die individuellen Interessen motiviert ist, ist dagegen „parasitär“.[83] Nach Habermas gibt es eine weitere Voraussetzung für die Erzielung eines Konsensus. Die Strukturen der Kommunikation müssen jede Form von Zwang ausschließen. Alle Kommunikationsteilnehmer müssen die gleichen Rechte (die Möglichkeit Äußerungen anderer Teilnehmer zu kritisieren) und Pflichten (die Geltungsansprüche der eigenen Äußerungen gegen Kritik zu verteidigen) haben. Nur unter dieser Bedingung ist es möglich, dass das beste Argument im Konsens von allen akzeptiert wird.[84] Habermas spricht von einer idealen Sprechsituation, wenn die Akteure ihre individuellen Interessen ignorieren und die Strukturen der Kommunikation gegen Repression und Ungleichheit immunisiert sind.[85] In einer idealen Sprechsituation ist es sichergestellt, dass ein Konsens nicht erzwungen oder manipuliert wurde.[86]

Mit dieser Handlungstheorie versucht Habermas nun, die Entstehung und die Probleme moderner Gesellschaften zu erklären. Habermas akzeptiert Max Webers Argument, dass die Modernisierung der europäischen Gesellschaften das Resultat eines Rationalisierungsprozesses gewesen sei.[87] Der Rationalisierungsprozess ist durch die Institutionalisierung zweckrationalen Handelns in den modernen Institutionen charakterisiert,[88] wobei Webers zweckrationales Handeln nichts anderes als Habermas‘ teleologisches Handeln ist. Zweckrationales Handeln ersetzt traditionelles Verhalten mit ihren religiösen Sinnstrukturen und erlaubt die Wahl von Mitteln, aber nicht von Zielen (im Gegensatz zum wertrationalen Handeln), wodurch es eine Illusion von Freiheit erzeugt, obwohl es uns doch nur in ein stahlhartes Gehäuse führt, aus dem wir uns nicht mehr trauen, auszubrechen. Diesen Rationalisierungsprozess interpretiert Habermas in Anlehnung an Horkheimers Akzentuierung von Webers Diagnose als negativ, da der daraus folgenden Sinn- und Freiheitsverlust als Verdinglichung im kapitalistischen System verstanden wird.[89] Er folgt aber auch Horkheimer nur bedingt, da er realisiert, dass sich die ältere kritische Theorie mit der Ablehnung der instrumentellen Vernunft selbst rationaler Argumente gegen die instrumentelle Rationalität beraubte.[90] Um dieses Problem zu umgehen, geht Habermas davon aus, dass die Rationalisierungsprozesse nicht nur die Rationalität des teleologischen Handelns verstärkten, sondern auch die Rationalität des kommunikativen Handelns,[91] wobei letztere Rationalität ein befreiendes und emanzipatorisches Potenzial besitzt.[92] Das Problem moderner Gesellschaften ist demnach nicht die Rationalisierung im Allgemeinen, sondern die Dominanz der Rationalität des teleologischen Handelns gegenüber der Rationalität des kommunikativen Handelns im Kapitalismus.[93]

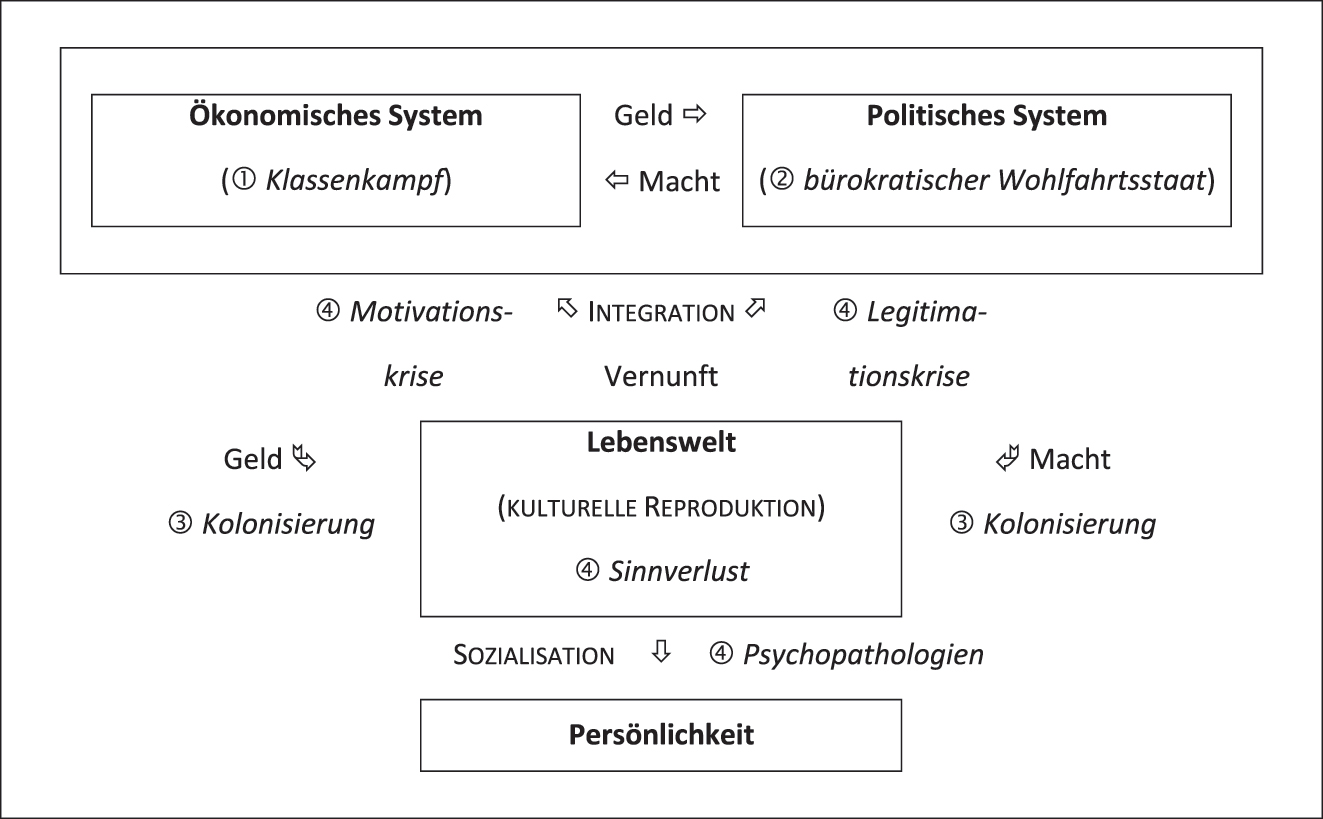

Um dieses Problem moderner Gesellschaften beschreiben zu können, beruft er sich auf Talcott Parsons‘ Systemtheorie.[94] Wie Parsons geht Habermas davon aus, dass das kulturelle System, welches er in Lebenswelt umbenennt, eine Schlüsselposition in der Gesellschaft einnimmt (siehe Darstellung 2). Von der Lebenswelt aus, die sich selbst reproduziert, werden die kulturellen Werte in das soziale System (mit den ökonomischen und politischen Systemen) integriert und in das Persönlichkeitssystem sozialisiert.[95] Habermas verwendet hier den phänomenologischen Begriff der Lebenswelt[96] anstelle von Parsons‘ kulturellem System, da er hier seine kommunikationstheoretischen Erörterungen mit Parsons‘ AGIL-Schema verknüpfen kann.[97] Die Lebenswelt ist der Horizont intersubjektiv geteilter Hintergrundannahmen, die das Resultat der Interpretationsleistungen vergangener Generationen sind.[98] Sie ist der Ort des verständigungsorientierten kommunikativen Handelns. Von hier aus können über das Medium der Vernunft die Handlungen im ökonomischen und politischen System koordiniert werden, wodurch die Akteure in das soziale System integriert werden und Solidarität erzeugt wird. Und von der Lebenswelt aus „dient kommunikatives Handeln der Ausbildung von personalen Identitäten“.[99]

Jürgen Habermas‘ Theorie der Kolonisierung der Lebenswelt.

Die Rationalisierungsprozesse, die die gesellschaftliche Modernisierung charakterisieren, haben nun unterschiedliche Effekte auf die instrumentelle Rationalität, welche das ökonomische und das politische System dominiert, und die kommunikative Rationalität der Lebenswelt. Die Rationalisierung der Systeme führt zu einer Erhöhung der Komplexität und der Fähigkeit, sich an die Umwelt anzupassen,[100] was einhergeht mit einem Wachstum der Produktivkräfte sowie der technologischen Kontrolle über die Menschen.[101] Auf der anderen Seite bewirkt die Zersetzung der fraglos akzeptierten metaphysischen Traditionen eine Verstärkung der kommunikativen Rationalität, welche sich durch eine Zunahme der Bereitschaft ausdrückt,[102] sich auf argumentative Diskurse einzulassen.[103] Diese Rationalität wirkt befreiend,[104] da die Lebenswelt immer weniger traditionelle Glaubensgrundsätze beinhaltet, die gegen Kritik immun sind.[105] Dies wiederum ermöglicht es „einer bunt zusammengewürfelten Peripherie“ der Gesellschaft, wie zum Beispiel die Frauenbewegung oder die Bewegung der Homosexuellen, alternative Lebensweisen als gleichberechtigt durchzusetzen.[106]

Die Systemrationalität und die Rationalität der Lebenswelt entwickeln sich demnach in entgegengesetzter Richtung.[107] Während erstere die Freiheit der Individuen reduziert, erlaubt letztere mehr Freiheiten.[108] Dieser Rationalisierungsprozess wäre unproblematisch, solange sich die unterschiedlichen Tendenzen ausgleichen würden. Dies geschieht aber nicht in unseren modernen kapitalistischen Gesellschaften. Zwar haben spätkapitalistische Gesellschaften das von Karl Marx postulierte Problem des Klassenkampfes durch die Errichtung eines Wohlfahrtsstaates dadurch „gelöst“,[109] indem der Lebensstandard der Arbeiter so weit verbessert wurde, dass sie keine Motivation mehr haben, ihr Leben für eine Revolution zu riskieren.[110] Habermas führt hier die rechtliche Institutionalisierung des Tarifkonflikts an, welche zu einer Pazifizierung des Klassenkonflikts beitrug.[111] Diese „Lösung“ konnte aber nicht das System stabilisieren, da das Problem lediglich von dem ökonomischen System in das politische System verschoben wurde (siehe Darstellung 2).[112] Mit der Schaffung des Wohlfahrtsstaates wurden zwar die gröbsten Ungerechtigkeiten des Kapitalismus beseitigt. Dies wurde jedoch nur durch eine erhebliche Stärkung der staatlichen Bürokratie erkauft, welche nun droht, aus dem Ruder zu laufen.[113] Hier verweist Habermas auf Max Webers Warnungen vor einer zunehmenden Bürokratisierung, da diese mit einem Freiheitsverlust der Wähler und einer Schwächung der Demokratie einhergeht.[114]

Mit dem Zurücktreten des offenen Klassenantagonismus hat der Widerspruch seine Gestalt verändert: Er erscheint jetzt als Entpolitisierung der Massen bei fortschreitender Politisierung der Gesellschaft selbst.[115]

Staatliche Interventionen in das Ökonomische System werden mit der „Funktionslücke des Marktes“ begründet.[116] Die Ausweitung der Macht von Bürokraten führt aber auch dazu, dass sich die Bürokraten in immer mehr lebensweltliche Angelegenheiten einmischen, um den öffentlichen Diskurs zu kontrollieren.[117] Eine so geschwächte Lebenswelt kann sich aber nicht mehr gegen die gesellschaftlichen Subsysteme der Politik und der Ökonomie behaupten, die über die Medien der Macht und des Geldes die Lebenswelt manipulieren.[118] Wenn schließlich die systemische Rationalität auch in Bereiche der Lebenswelt eindringt, die auf konsensabhängige Handlungskoordinierung angewiesen sind, dann kommt es zu einer Kolonisierung der Lebenswelt.[119] Die Dominanz der Sub-Systeme über die Lebenswelt erzeugt aber Widersprüche und ist somit nicht stabil.[120] Da die Lebenswelt über die Funktion der kulturellen Reproduktion der Motor der Gesellschaft ist, führt die Kolonisierung zu einer fehlerhaften Reproduktion, die Pathologien hervorruft. Diese Pathologien werden an drei Stellen sichtbar (siehe Darstellung 2): bei der kulturellen Reproduktion kommt es zu Sinnverlusten, bei der sozialen Integration der Ökonomischen und Politischen Systeme treten Motivations- bzw. Legitimationskrisen auf, und bei der Sozialisierung der Persönlichkeit liegen Psychopathologien vor.[121] Der Sinnverlust in der Lebenswelt führt dazu, dass die „als gültig akzeptierten Deutungsschemata versagen und die Ressource ‚Sinn‘ verknappt“,[122] wodurch die pathologischen Tendenzen nur noch verstärkt werden. Mit dem Verlust des traditionellen Wertesystems geht jedoch auch eine strikte Arbeitsethik verloren, wodurch es schwieriger wird, die Arbeiter und Angestellten im ökonomischen System zu motivieren.[123] Die Ausbreitung der bürokratischen Interventionen und der damit verbundenen Zunahme von fehlgeschlagenen Interventionen erzeugt Legitimationskrisen, die nicht nur die Fähigkeit des Staates, sondern auch die Berechtigung des Staates zu intervenieren, in Frage stellen.[124] Und schließlich erzeugt der gestörte Sozialisationsvorgang Psychopathologien und Entfremdungserscheinungen in den Individuen.[125]

Trotz dieses düsteren Bildes von sich verschärfenden Pathologien sieht Habermas eine Möglichkeit, die Kolonisierung der Lebenswelt rückgängig zu machen. Die Lösung ist eine Demokratisierung der Massendemokratie über eine diskursive Willensformierung unter der Bedingung einer idealen Sprechsituation (die Akteure ignorieren ihre eigenen Interessen und haben die gleichen Rechte und Pflichten).[126] Diese diskursive Konsensfindung verbindet Habermas mit dem Konzept der Zivilgesellschaft, im Sinne einer selbstreflexiven, kritischen und aktiven Öffentlichkeit,[127] welche zu einer „vermittelnde[n] Instanz zwischen dem Staat und der Privatsphäre“ wird, wobei sie sowohl „politisch in ihrer Funktion“ als auch „privat in ihrer Zusammensetzung“[128] ist. Über die Zivilgesellschaft kann die unpolitische Masse in „ein lernfähiges und zugleich eigenständiges, mit pluralistischer Vernunft ausgestattetes Staatsbürgerpublikum“[129] transformiert werden. Und dieses kritische und geeinte Staatsbürgerpublikum kann nun die Bürokratie in ihre Schranken weisen, da es Begründungen für administrative Maßnahmen einfordern kann, welche von der mobilisierten Öffentlichkeit akzeptiert werden müssen.[130] Dabei kann der verständigungsorientierte Diskurs

nicht selber Herrschaft ausüben, aber [er] kann den Prozess der politischen Herrschaftsausübung durch ihren zivilgesellschaftlichen Einfluss in bestimmte Richtungen lenken.[131]

Auch Habermas‘ Lösung kann als ein sanfter Individualismus aufgefasst werden. Er propagiert einen Wechsel von einer Gesellschaft, die von erfolgsorientierten Egoisten dominiert wird, zu einer Gesellschaft, in der die Akteure kooperieren und bereit sind, sich auf eine verständigungsorientierte Suche nach einem Konsens einzulassen. Diese gemeinsame Konsensbildung führt aber nicht zu einem (kommunistisch inspirierten) Kollektivismus. Die Individuen bleiben „selbst die letzte Instanz für die Beurteilung dessen, was wirklich im eigenen Interesse liegt.“ Habermas‘ sanfter Individualismus erfordert nur, dass die Meinungen der Individuen „der Kritik durch andere zugänglich bleiben.“[132]

4 Vergleich der Theorien

Yamazaki Masakazu und Jürgen Habermas entstammen der gleichen Generation (Habermas wurde fünf Jahre früher geboren). Beide haben den Krieg in ihrer Kindheit erlebt, mit den katastrophalen Folgen sowohl für Japan als auch für Deutschland. Beide sind Philosophen, die fast zur gleichen Zeit eine Kritik ihrer Gesellschaften vorlegten (Habermas‘ Theorie des kommunikativen Handelns wurde drei Jahre früher veröffentlicht). Beide entwickeln ihr Argument ausgesprochen systematisch. Sie beginnen ihre Analyse mit der Ausarbeitung von zentralen Konzepten. Yamazaki konstruierte drei Idealtypen des Selbst aus verschiedenen Kombinationen von Konsumhandlungen und Orientierungen der Akteure: das Ich vor dem Ich (sofortiger Konsum/effizienzorientiert), das produzierende Ich (verzögerter Konsum/effizienzorientiert/nicht sozial) und das konsumierende Ich (verzögerter Konsum/befriedigungsorientiert/sozial). Die erstere Form des Selbst ist prinzipiell vormodern, während die beiden letzteren in der Moderne entstehen. Habermas hingegen entwickelt drei Idealtypen des Handelns aus verschiedenen Kombinationen von Geltungsansprüchen in Sprechhandlungen und Orientierungen der Akteure: instrumentelles Handeln (Wahrheit/erfolgsorientiert/nicht sozial), strategisches Handeln (Wahrheit/erfolgsorientiert/sozial) und kommunikatives Handeln (Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit/verständigungsorientiert/sozial). Alle drei Formen des Handelns sind modern. Habermas hat jedoch auch einen Idealtyp für vormodernes Handeln (traditionelles Handeln), den er aber nicht explizit definiert, da diese Form in der Moderne keine Rolle mehr spielt. Yamazaki vertritt hier hingegen die Position, dass das Vormoderne (das Ich vor dem Ich) in der Moderne nicht verschwindet.

Bei der Konstruktion dieser Idealtypen verwenden Yamazaki und Habermas ähnliche Kategorien. Die Kategorien der Effizienz- und Befriedigungsorientierung bei Yamazaki sind Teilaspekte der Kategorie der Erfolgsorientierung bei Habermas. Habermas fügt dem die Kategorie der Verständigungsorientierung hinzu, die bei Yamazaki so nicht explizit diskutiert wird, obwohl sie offensichtlich auch ein Bestandteil des konsumierenden Ichs ist, welches einen sozialen Bezug hat. Darüber hinaus sieht Habermas in der Kategorie der Verständigungsorientierung auch eine Lösung für das epistemologische Problem, den Wahrheitsgehalt von Aussagen zu bestimmen. Wahrheit in diesem Sinne spielt in Yamazakis Werk nur eine marginalisierte Rolle.

Beide gehen nun davon aus, dass ihre Idealtypen in sozial schädliche und individuell befreiende Formen unterteilt werden können. Yamazaki sieht im konsumierenden Ich die positive Form des Selbst, während für Habermas das kommunikative Handeln die Quelle unserer Erlösung sein kann. Für beide ist dieser Idealtyp die menschlichste aller Seinsformen (Habermas nannte die Verwendung der Kommunikation im strategischen Handeln parasitär). Interessant ist hier, dass beide ihre modernen Idealtypen mit negativen Effekten mit dem asketischen Protestantismus und dem Fokus auf die (erfolgsorientierte) Produktion verknüpfen. Damit machen sie deutlich, dass sie beide einen harten, kalten Kapitalismus ablehnen. Die Differenz zwischen ihren Positionen liegt darin, dass sie dieses Übel mit unterschiedlichen Unterkategorien des Handelns überwinden wollen. Bei Yamazaki sind es Konsumhandlungen, während bei Habermas diese Aufgabe den Sprechhandlungen zukommt. Als Dramatiker und Literaturkritiker war Yamazaki nicht an einer Überwindung, sondern an einer positiven Wandlung des Konsums, interessiert. Diese Lösung kam für Habermas als Vertreter der Frankfurter Schule nicht in Frage, da Konsum als ein effektives Mittel der Kulturindustrie angesehen wurde, um das Bewusstsein der Massen zu manipulieren.[133] Seine Leistung bestand darin, einen dritten Weg unabhängig von Produktion und Konsum zu erschließen.

Beide verwenden ihre Idealtypen im nächsten Schritt, um die Entstehung moderner Gesellschaften und ihre Probleme zu beschreiben. Bei der Erklärung von Modernisierungsprozessen berufen sich beide auf Max Webers Protestantismus-These, wobei sie in wichtigen Punkten von ihm abweichen. Yamazaki interpretiert Webers Werk unter dem Einfluss seiner Idealtypen von einem singulären Ereignis zu einer universellen Gesetzmäßigkeit um, weil er sonst nicht die Modernisierung Japans erklären könnte. Habermas hingegen verwendet die Interpretationen der älteren Frankfurter Schule und Parsons‘, wodurch die Rationalisierungsprozesse als eine dysfunktionale Ausdifferenzierung von Subsystemen aufgefasst werden. Dabei sehen beide die Modernisierung als einen paradoxen Prozess an. Bei Yamazaki hat die Moderne zu einer Erweiterung der Entscheidungsfreiheit beigetragen. Um sich zu entscheiden, müssten die Konsumenten aber ihre Wünsche kennen, was nicht der Fall ist. Daher wird die Warenflut zu viel für die Konsumenten, sodass sie sich vor der Entscheidungsfreiheit in japanische „Traditionen“ flüchten möchten, die vom nationalistisch geprägten nihonjinron propagiert werden. Letztlich führt dies dazu, dass sie sich in einen japanischen Nationalismus zurückziehen. Bei Habermas erzeugt die Moderne einen Ausbau der kommunikativen Rationalität, welche es den Minderheiten erlaubt, alternative Lebensstile durchzusetzen. Auf der anderen Seite kommt es aber auch zu einer Ausdifferenzierung der Subsysteme, wodurch auch die Systemrationalität freigesetzt wird, die letztlich eine Kolonisierung der Lebenswelt bewirkt. In beiden Fällen führt eine Ausweitung der Freiheiten in dem Modernisierungsprozess zu einer Zersetzung dieser Freiheiten.

Yamazaki führt fort, dass der Klassenkampf, der charakteristisch für industrielle Gesellschaften war, in den post-industriellen Gesellschaften abgeklungen ist. Damit verschwanden jedoch nicht die Probleme kapitalistischer Gesellschaften, da das Problem nur verschoben wurde. Das Resultat ist, dass das Selbst von Angehörigen der Masse nicht nur ohne Gesicht und Bewusstsein, sondern nun auch ohne Handlungsmotive ist, wodurch die Effizienz des kapitalistischen Systems gefährdet wird. Ähnlich argumentiert Habermas. Der Klassenkampf konnte in spätkapitalistischen Gesellschaften durch die Schaffung eines Wohlfahrtsstaates überwunden werden. Damit verschwanden aber nicht die Probleme kapitalistischer Gesellschaften, da das Problem nur in ein anderes Subsystem verschoben wurde. Die Organisation eines Wohlfahrtsstaates erfordert eine Bürokratisierung, die schließlich zu einer Kolonisierung der Lebenswelt führt, mit dem Resultat, dass die dadurch hervorgerufenen Motivationskrisen die Effizienz des kapitalistischen Systems gefährden.

Die Probleme post-industrieller Gesellschaften betreffen aber nicht nur die Stabilität des ökonomischen Systems, sondern auch die Individuen. Sowohl Yamazaki als auch Habermas sprechen hier von Anomie, dem Verlust eines Lebenssinns aufgrund zu vieler Wahlfreiheiten.[134] Habermas geht aber in einem entscheidenden Punkt weiter als Yamazaki. Nach Habermas greifen die Zersetzungsprozesse der modernen Gesellschaften auch auf das politische System (Legitimationskrisen) über. Dies war ein Gedankengang, den Yamazaki wohl nur schwer entwickeln konnte, da die Liberaldemokratische Partei im japanischen Kontext seit ihrer Gründung 1955 bis 1993 ununterbrochen den Premierminister stellte. In den 80er Jahren deutete nichts auf eine Legitimationskrise in Japan hin.

Beide sehen jedoch einen Ausweg aus den sich verschärfenden sozialen Pathologien. Yamazaki sieht im verzögerten individualisieren Konsum die Möglichkeit, den Individualismus zu fördern, ohne dabei die Harmonie in der Gesellschaft, die die Japaner laut dem nihonjinron so sehr lieben, zu gefährden. Für Habermas hingegen erlaubt ein machtfreier Diskurs die Entwicklung einer harmonischen Zivilgesellschaft, die eine Selbstverwirklichung der Individuen nicht ausschließt. In beiden Fällen handelt es sich um eine Zwischenposition zwischen den Extremen des harten Individualismus und des Kollektivismus: Die Lösung ist ein sanfter Individualismus (siehe Darstellung 3).

Yamazakis und Habermas‘ Lösung der Probleme moderner Gesellschaften.

Ein Vergleich mit den Zwischenlösungen von Émile Durkheim und Hamaguchi Eshun zeigt, dass Yamazaki und Habermas trotz aller Unterschiede im Detail eine ganz bestimmte Vision von einer idealen Gesellschaft teilen, was keineswegs erwartet werden konnte. Wie Habermas und Yamazaki, versuchte auch Durkheim, die Extrempositionen des exzessiven Individualismus und Kollektivismus zu überwinden. Im Gegensatz zu den französischen Konservativen Louis de Bonald und Joseph de Maistre glaubte er nicht, dass sich in modernen arbeitsteiligen Gesellschaften ein kollektives Bewusstsein (conscience collective) auf nationaler Ebene entwickeln könne,[135] was für ihn zur Anomie führte. Er sah in Berufsorganisationen (vergleichbar mit mittelalterlichen Gilden und Zünften) eine Lösung für dieses Problem, da auf dieser Ebene zwischen dem Staat und den Individuen aufgrund der geteilten Berufserfahrungen ein kollektives Bewusstsein entstehen könne. Den Mitgliedern dieser Berufsorganisationen würden nicht nur ökonomisch geholfen, sondern auch ein Lebenssinn vermittelt.[136] Im Kontrast zu Yamazakis und Habermas‘ sanftem Individualismus betont Durkheims Lösung jedoch sehr viel stärker kollektive Strukturen und sollte daher besser als sanfter Kollektivismus beschrieben werden.

Die dritte idealtypische Zwischenlösung wurde von Hamaguchi, einem Kollegen von Yamazaki an der Osaka University, entwickelt. Hamaguchi argumentierte in der Tradition des nihonjinron, dass es nicht möglich sei, Japan mit Hilfe westlicher Wissenschaftsauffassungen (methodologischer Individualismus bzw. methodologischer Holismus) zu verstehen. Er propagierte hingegen, dass das Studium der japanischen Kultur eine japanische Methodologie mit ihren eigenen Konzepten erfordere.[137] Für diesen Zweck entwickelte Hamaguchi das Konzept des Relatum, welches das Konzept des individuellen Akteurs ersetzen sollte.[138] Das Relatum ist eine Kombination aus der Identität des Akteurs und dem Kontext der Situation in einer Interaktion.[139] Die Basis der subjektiven Existenz ist das Relatum, da ein Akteur sich selbst nur in Interaktionen mit anderen erkennen kann.[140] Das ist vergleichbar mit dem Konzept des interdependent self in der Sozialpsychologie. Hamaguchi entwickelt dieses methodologische Konzept weiter und verknüpft es mit einem bestimmten Wertesystem (gegenseitiges Vertrauen in solidarischen sozialen Beziehungen, die kein Mittel zum Zweck, sondern der Zweck selbst sind), welches für ihn das fundamentale Wertesystem der Menschheit darstellt.[141]

Zwischen Kollektivismus und Individualismus gibt es nicht nur eine Zwischenposition, sondern mehrere. Vom sanften Kollektivismus über das Relatum zum sanften Individualismus nimmt die Betonung individueller Freiheiten zu. Die Tatsache, dass sowohl Yamazaki als auch Habermas Lösungen für soziale Probleme vorschlagen, die als sanfter Individualismus bezeichnet werden können, obwohl es andere Alternativen gegeben hätte, zeigt, dass sich ihre Positionen ausgesprochen ähnlich sind. Yamazakis Position ist zumindest in Japan der 80er Jahre sehr ungewöhnlich, da er explizit die Existenz von Individuen akzeptierte.

Trotz der geteilten Vision einer idealen Gesellschaft gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen Yamazakis und Habermas‘ Theorien der post-industriellen Gesellschaft. In den 60er, 70er und 80er Jahren sahen sie sich mit völlig anderen Situationen in ihren Heimatländern konfrontiert. In Habermas‘ Westdeutschland war der in der DDR praktizierte Kommunismus so sehr diskreditiert, dass er nicht mehr als Alternative für den in der BRD praktizierten Kapitalismus in Frage kam. Der öffentliche Diskurs in Yamazakis Japan hingegen wurde von dem nihonjinron, einer nationalistisch geprägten Debatte über die Natur der japanischen Kultur und Gesellschaft, welche die kollektivistische Eigenschaft Japans im Gegensatz zum westlichen Individualismus hervorhob, dominiert. Das Resultat war, dass der westliche Kapitalismus nicht mehr als eine ernstgenommene Alternative wahrgenommen wurde. Yamazaki legte im Gegensatz dazu eine universelle Theorie vor, die sowohl den japanischen als auch den deutschen Fall beschreiben kann. Er sagte, dass sich die Masse in post-industriellen Gesellschaften vor die Wahl gestellt sieht: Die Masse kann sich einerseits dem grenzenlosen Konsum im Spätkapitalismus wie in Westdeutschland hingeben und sich somit von der Kulturindustrie manipulieren lassen. Oder sie kann sich wie in Japan vor der Wahlfreiheit flüchten und damit in die Arme der Demagogen stürzen, die eine heile, geordnete Welt basierend auf traditionellen Wertvorstellungen versprechen.[142] Dementsprechend wäre der wesentliche Unterschied zwischen Yamazaki und Habermas kein theoretischer, sondern ein empirischer: Die deutsche und die japanische Masse hätten unterschiedliche Strategien gewählt.

5 Kritische Beurteilung

So attraktiv wie eine Lösung sozialer Probleme über einen Mittelweg zwischen den Extremen des harten Individualismus (bzw. Kapitalismus) und des Kollektivismus (bzw. Kommunismus oder Nationalismus) auch klingen mag, ergeben sich doch erhebliche Schwierigkeiten bei der Realisierung. Yamazaki Masakazu gestand ganz offen ein, dass es sich bei seinem sanften Individualismus um eine Utopie handelt. Er selbst hatte Zweifel, ob wir uns in der modernen Welt die Zeit für einen verlangsamten Konsum nehmen können.[143] Habermas hingegen gab zu, dass wir uns niemals sicher sein können, ob wir uns in einer idealen Sprechsituation befinden.[144] Wir mögen zwar einen Konsens erzielen; dieser Konsens kann aber auch das Resultat eines ideologisch geführten Scheindiskurses sein.[145] Der Vergleich dieser Probleme legt den Schluss nahe, dass es einfacher zu sein scheint, seinen Konsum zu verlangsamen, weil dies von jedem individuell durchgeführt werden kann, als einen machtfreien, verständigungsorientierten Diskurs zu führen, da man hier auf die Bereitschaft der anderen Diskursteilnehmer vertrauen muss, ihre eigenen Interessen nicht zu berücksichtigen.[146]

Aber selbst, wenn man die Hoffnung hegen dürfte, dass Yamazakis und Habermas‘ Vorschläge realisiert werden könnten, müsste dennoch die Frage beantwortet werden, ob diese Lösungen wirklich die sozialen Probleme unserer post-industriellen Gesellschaften beheben würden.[147] Und man kann erhebliche Zweifel daran haben. Yamazaki und Habermas suggerieren, dass mit dem sanften Individualismus Klassenunterschiede verschwinden. Bei Yamazaki werden die Unterschiede beseitigt, da sich die Masse über den individualistischen Konsum ausdifferenziert. Bei Habermas verschwinden die Unterschiede, da sich jeder in der Zivilgesellschaft in einen machtfreien Diskurs gleichberechtigt einbringen kann. Interessant ist hier, dass in beiden Fällen Klassenunterschiede behoben werden, ohne irgend etwas umzuverteilen. Mit anderen Worten: Die propagierten Lösungen beseitigen nicht die zunehmenden Vermögensunterschiede, sondern lediglich die Wahrnehmung dieser. Habermas geht sogar darüber hinaus (wenn eine kritische Lesart zugrunde gelegt wird), indem er den kapitalistischen Eliten ein Veto-Recht in der Zivilgesellschaft zugesteht, da ja ein Konsens notwendig ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dies den kapitalistischen Eliten sehr gut gefallen würde, da ihnen in demokratischen Prozessen solche Rechte nicht zustehen. Daher liegt der Schluss nahe, dass der sanfte Individualismus die zentrale Frage der Verteilung von Ressourcen in post-industriellen Gesellschaften nicht zufriedenstellend lösen kann.

Wenn man bedenkt, dass der Erfolg der rechtspopulistischen Parteien in westlichen Demokratien zum großen Teil auf der Unterstützung der Arbeiterschaft beruht, die sich durch die globale Konkurrenz bedroht fühlt und in der Regel kein besonderes Interesse an Diversitätsfragen hat, ist dieses Ergebnis ernüchternd. Dies würde bedeuten, dass die von Yamazaki und Habermas vorgeschlagenen Lösungen keine ernstzunehmende Alternative für diese Bevölkerungsschichten darstellen können, da sie Verteilungsfragen ignorieren. Allerdings muss man Yamazaki zugestehen, dass er der Arbeiterschaft im Gegensatz zu Habermas etwas anzubieten hat, auch wenn er ihnen nicht mehr Geld verspricht. Seine Theorie besagt, dass das Ausmaß unserer Befriedigung nicht zwingend von unseren materiellen Mitteln abhängt. Wir alle können unsere Lebensqualität durch einen verlangsamten Konsum steigern. Diese Strategie kann auch von der Arbeiterschaft angewendet werden. Ob dies jedoch ausreichen würde, um sie von der Unterstützung radikaler populistischer Positionen abzuhalten, bleibt fraglich, da bei einem konstant langsamen Konsum mehr Geld immer noch die Lebensqualität steigern dürfte.

Literaturverzeichnis

Alexander, Jeffrey (1985): Habermas and Critical Theory: Beyond the Marxian dilemma? American Journal of Sociology 91: 400–424.10.1086/228287Suche in Google Scholar

Aoki, Tamotsu (1996): Der Japandiskurs im historischen Wandel: Zur Kultur und Identität einer Nation. Übers. von Stephan Biedermann, Robert Horres, Marc Löhr und Annette Schad-Seifert. München: Iudicium.Suche in Google Scholar

Bellah, Robert N. (2003): Imagining Japan: The Japanese Tradition and Its Modern Interpretation. Berkeley: University of California Press.10.1525/9780520929456Suche in Google Scholar

Benedict, Ruth (1946): The Chrysanthemum and the Sword. Boston: Houghton Mifflin.Suche in Google Scholar

Benhabib, Seyla (1986): Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory. New York: Columbia University Press.Suche in Google Scholar

Bohannan, Paul (1960): Conscience Collective and Culture. In: Emile Durkheim, 1858-1917. Hrsg. von Kurt H. Wolff. Columbus: Ohio State University Press, 77–96.Suche in Google Scholar

Couture, Tony (2002): Habermas, values, and the rational, internal structure of communication. In: Jürgen Habermas, Bd. 3. Hrsg. von David M. Rasmussen und James Swindal. London: Sage, 226–238.Suche in Google Scholar

Gadamer, Hans-Georg (1971): Replik. In: Hermeneutik und Ideologiekritik. Hrsg. von Jürgen Habermas, Dieter Henrich und Jacob Taubes. Frankfurt: Suhrkamp, 283–317.Suche in Google Scholar

Habermas, Jürgen (1973a): Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Frankfurt: Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Habermas, Jürgen (1973b): Wahrheitstheorien. In: Wirklichkeit und Reflexion: Walter Schulz zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Walter Schulz and Helmut Fahrenbach. Pfullingen: Neske, 211–265.Suche in Google Scholar

Habermas, Jürgen (1981a): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 1. Frankfurt: Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Habermas, Jürgen (1981b): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 2. Frankfurt: Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Habermas, Jürgen (1981c): Kleine Politische Schriften I-IV. Frankfurt: Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Habermas, Jürgen (1982): A reply to my critics. In: Habermas: Critical Debates. Hrsg. von John B. Thompson und David Held. London: Macmillan, 219–283.10.1007/978-1-349-16763-0_13Suche in Google Scholar

Habermas, Jürgen (1983): Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt: Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Habermas, Jürgen (1985): Die Neue Unübersichtlichkeit: Kleine Politische Schriften V. Frankfurt: Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Habermas, Jürgen (1992): Faktizität und Geltung. Frankfurt: Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Habermas, Jürgen et al.. (1961): Student und Politik: Eine soziologische Untersuchung zum politischen Bewußtsein Frankfurter Studenten. Neuwied: Luchterhand.Suche in Google Scholar

Hamaguchi, Eshun (1985): A Contextual Model of the Japanese. Journal of Japanese Studies 11.2: 289–321.10.2307/132562Suche in Google Scholar

Hamaguchi, Eshun (1996): The Contextual Model in Japanese Studies. In: Japanese Culture and Society. Hrsg. von Josef Kreiner und Hans Dieter Ölschleger. München: Iudicium, 337–357.Suche in Google Scholar

Held, David (1982): Crisis tendencies, legitimation and the state. In: Habermas: Critical Debates. Hrsg. von John B. Thompson und David Held. London: Macmillan, 181–195.10.1007/978-1-349-16763-0_11Suche in Google Scholar

Heller, Agnes (1982): Habermas and Marxism. In: Habermas: Critical Debates. Hrsg. von John B. Thompson und David Held. London: Macmillan, 21–41.10.1007/978-1-349-16763-0_2Suche in Google Scholar

Hitzler, Ronald / Honer, Anne (1984): Lebenswelt – Milieu – Situation: Terminologische Vorschläge zur theoretischen Verständigung. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 36: 56–74.Suche in Google Scholar

Holub, Robert C. (1991): Jürgen Habermas: Critic in the Public Sphere. London: Routledge.10.4324/9780203314968Suche in Google Scholar

Honneth, Axel (1979): Communication and reconciliation: Habermas’ critique of Adorno. Telos 39: 45–61.10.3817/0379039045Suche in Google Scholar

Honneth, Axel (2006): Theorie des kommunikativen Handelns. In: Schlüsseltexte der Kritischen Theorie. Hrsg. von Axel Honneth. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 188–193.10.1007/978-3-531-90227-2Suche in Google Scholar

Horkheimer, Max / Adorno, Theodor W. (1969): Dialektik der Aufklärung. Frankfurt: S. Fischer.Suche in Google Scholar

Husserl, Edmund (1962): Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie: Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Den Haag: Martinus Nijhoff.Suche in Google Scholar

Ikegami, Eiko (1995): The Taming of the Samurai: Honorific Individualism and the Making of Modern Japan. Cambridge: Harvard University Press.10.1080/03612759.1995.9949212Suche in Google Scholar

Ikegami, Eiko (2003): Shame and the Samurai: Institutions, Trustworthiness, and Autonomy in the Elite Honor Culture. Social Research 70.4: 1351–1378.10.1353/sor.2003.0009Suche in Google Scholar

Jäger, Wieland / Baltes-Schmitt, Marion (2003): Jürgen Habermas: Einführung in die Theorie der Gesellschaft. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.10.1007/978-3-322-80457-0Suche in Google Scholar

Joas, Hans (1986): Die unglückliche Ehe von Hermeneutik und Funktionalismus. In: Kommunikatives Handeln: Beiträge zu Jürgen Habermas‘ „Theorie des kommunikativen Handelns“. Hrsg. von Axel Honneth und Hans Joas. Frankfurt: Suhrkamp, 144–176.Suche in Google Scholar

Kellner, Douglas (1985): Critical theory, Max Weber, and the dialectics of domination. In: A Weber-Marx Dialogue. Hrsg. von Robert J. Antonio und Ronald M. Glassman. Lawrence: University Press of Kansas, 89–116.Suche in Google Scholar

McCarthy, Thomas (1978): The Critical Theory of Jürgen Habermas. London: Hutchinson.Suche in Google Scholar

Nisbet, Robert A. (1974): The Sociology of Emile Durkheim. New York: Oxford University Press.Suche in Google Scholar

Outhwaite, William (1994): Habermas: A Critical Introduction. Cambridge: Polity.Suche in Google Scholar

Reese-Schäfer, Walter (2001): Jürgen Habermas, 3. Aufl. Frankfurt: Campus.Suche in Google Scholar

Schnädelbach, Herbert (1986): Transformation der Kritischen Theorie. In: Kommunikatives Handeln: Beiträge zu Jürgen Habermas‘ „Theorie des kommunikativen Handelns“. Hrsg. von Axel Honneth und Hans Joas. Frankfurt: Suhrkamp, 15–34.Suche in Google Scholar

Schütz, Alfred / Luckmann, Thomas (1979): Strukturen der Lebenswelt, Bd. 1. Frankfurt: Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Sedgwick, Peter H. (1999): The Market Economy and Christian Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511488368Suche in Google Scholar

Swindal, James (1999): Reflection Revisited: Jürgen Habermas’s Discursive Theory of Truth. New York: Fordham University Press.Suche in Google Scholar

Warnke, Georgia (1987): Gadamer: Hermeneutics, Tradition and Reason. Cambridge: Polity.Suche in Google Scholar

Warnke, Georgia (1995): Communicative rationality and cultural values. In: The Cambridge Companion to Habermas. Hrsg. von Stephen K. White. Cambridge: Cambridge University Press, 120–142.10.1017/CCOL052144120X.006Suche in Google Scholar

Watsuji, Tetsurō (1996): Watsuji Tetsurō’s Rinrigaku. Übers. von Yamamoto Seisaku und Robert E. Carter. Albany: State University of New York Press.Suche in Google Scholar

Yamazaki, Masakazu 山崎正和 (1987): Nihon bunka no sekaishiteki jikken: Bunka kaikoku e no chōsen 日本の世界史的実験: 文化開国への挑戦 (Die Herausforderungen einer kulturellen Öffnung Japans: Die japanische Kultur, ein Experiment der Weltgeschichte). Tōkyō 東京: Chūō Kōronsha 中央公論社.Suche in Google Scholar

Yamazaki, Masakazu (1996): Asia, a Civilization in the Making. Foreign Affairs 75.4: 106–118.10.2307/20047662Suche in Google Scholar

Yamazaki, Masakazu (2000): Individualism and the Japanese: An Alternative Approach to Cultural Comparison. Übers. von Barbara Sugihara. Tōkyō: Japan Echo.Suche in Google Scholar

Yamazaki, Masakazu (2002): Die Entstehung des sanften Individualismus: Zur Ästhetik der Konsumgesellschaft. Übers. von Otto Putz. München: Iudicium.Suche in Google Scholar

© 2025 the author(s), published by De Gruyter, Berlin/Boston

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Special Issue: Japanese Theoretical Approaches in the Humanities and Social Sciences

- Reading Edo through Kibyōshi: Intercultural Historical Competence and Reflections on Women’s Roles

- Der sanfte Individualismus in den Theorien von Yamazaki Masakazu und Jürgen Habermas

- Au-delà de la vision dualiste de l’être et du néant

- Epistemic (Dis)Obedience: ‘Japanese’ Theory, Structural Inequality, and Kokusai Nihongaku

- Between Law and Policy: Rethinking Judicialization through Japanese Socio-Legal Thought

- Weitere Artikel – Autres Articles – Further Articles

- Landscapes of Power: Nature Imagery and the tennōsei Ideology in Meiji-era utakai hajime

- Emotions Conducive to Awakening

- Zwischen Desinteresse und innenpolitischem Signaling – Die „Friedensstatue“ in Berlin in der japanischen Presse

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Special Issue: Japanese Theoretical Approaches in the Humanities and Social Sciences

- Reading Edo through Kibyōshi: Intercultural Historical Competence and Reflections on Women’s Roles

- Der sanfte Individualismus in den Theorien von Yamazaki Masakazu und Jürgen Habermas

- Au-delà de la vision dualiste de l’être et du néant

- Epistemic (Dis)Obedience: ‘Japanese’ Theory, Structural Inequality, and Kokusai Nihongaku

- Between Law and Policy: Rethinking Judicialization through Japanese Socio-Legal Thought

- Weitere Artikel – Autres Articles – Further Articles

- Landscapes of Power: Nature Imagery and the tennōsei Ideology in Meiji-era utakai hajime

- Emotions Conducive to Awakening

- Zwischen Desinteresse und innenpolitischem Signaling – Die „Friedensstatue“ in Berlin in der japanischen Presse