Von „Weinbergfrauen“ zu migrantischer Saisonarbeit

-

Jürgen Kädtler

Zusammenfassung

Der Beitrag präsentiert Ergebnisse einer qualitativen empirischen Studie zu in der Regel migrantischer Saisonarbeit im deutschen (Hoch-) Qualitätsweinbau. Migrantische Saisonbeschäftigte sind seit den 1990er Jahren an die Stelle vormaliger Stammbelegschaften aus „Zuverdienerinnen“ auf Aushilfebasis getreten. Im Gegensatz zur verbreiteten Qualifizierung landwirtschaftlicher Saisonarbeit als Einfacharbeit wird die These vertreten, dass das untersuchte Segment durch Qualifikationsaufbau und Anlernkarrieren im Sinne des segmentationstheoretischen Konzepts interner Arbeitsmärkte charakterisiert ist. Und es werden Bedingungen einer entsprechenden Stammbelegschaftspolitik auf Migrationsbasis analysiert.

Abstract

This article presents the results of a qualitative empirical study on seasonal labour, usually migrant, in German (high) quality viticulture. Since the 1990s, migrant seasonal workers have replaced the former core labour force of ‘additional earners’ on a part-time basis. In contrast to the widespread qualification of seasonal agricultural work as simple work, the thesis is put forward that the segment under investigation is characterised by the development of qualifications and training careers in the sense of the segmentation theory concept of internal labour markets. And the conditions of a corresponding permanent employment policy based on migration are analysed.

1 Einleitung

Saisonarbeit in der Landwirtschaft wird üblicherweise mit niedrig qualifizierter Anlernarbeit assoziiert. So bestimmt Hess (2004) im Einklang mit Gerdes (2001) Kulturen als typische Saisonarbeitskulturen, „zu deren Anbau Arbeitsgänge erforderlich sind, die zu sehr niedrigen Transaktionskosten, d.h. an Arbeitnehmer mit geringer Verweildauer am Arbeitsplatz, geringen Sprachkenntnissen und wenig einschlägiger Berufserfahrung vergeben werden können“ (Hess 2004, 606). Diese niedrigen Anforderungen an tätigkeitsspezifische Qualifikationen der Beschäftigten bilden demnach eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich solche Tätigkeiten in den Agrarsektoren europäischer Hochlohnökonomien zur Domäne temporärer transnationaler Arbeitsmigration entwickelt haben. Zugleich bildet das Zusammenspiel von niedrigen Qualifikationsanforderungen und verbreitetem Migranten- bzw. Migrantinnenstatus eine Voraussetzung für ein besonders hohes Ausmaß prekärer Arbeitsbedingungen und Arbeitsverhältnisse in diesem Sektor (Becker 2010; Schröder 2015; Corrado u.a. 2017).

Empirische Beobachtungen zur Realität saisonaler Beschäftigung in der Landwirtschaft (Schmidt 2021) sowie Produktstrategien und Qualitätskonzepten[1] (zumindest) im Weinbau bieten Anlässe, die umstandslose Gleichsetzung von Saisonarbeit mit Einfacharbeit einer empirischen Überprüfung zu unterziehen. Denn in Teilen des deutschen Weinbaus (Diaz-Bone 2005), die wir im Folgenden als Qualitätsweinbau ansprechen, geht der breite Einsatz migrantischer Saisonarbeit mit Produktstrategien und Qualitätskonzepten einher, die ausdrücklich auf Qualität abstellen, die „aus dem Weinberg“ kommt. In diesem Beitrag[2] wird danach gefragt, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen Saisonbeschäftigte hier tatsächlich qualitätsrelevante Tätigkeiten verrichten (können), deren Anforderungen signifikant über das Niveau von Einfacharbeit oder Jedermann- bzw. Jedefrauqualifikationen hinausgehen. Dabei wird die Hypothese längerfristiger Anlernkarrieren zugrunde gelegt und unterstellt, dass damit Fragen zum Zusammenhang von Qualifikation, Qualifizierung, Personaleinsatz, Beschäftigtenbindung und Qualität von Arbeitsbedingungen und Arbeitsbeziehungen aufgeworfen sind, wie sie im Rahmen von Theorien interner Arbeitsmärkte bzw. betrieblicher Beschäftigungssysteme für betriebliche Dauerarbeitsverhältnisse diskutiert werden (Lutz 1987; Köhler 1995; Weingärtner 2021). Und es wird gefragt, welche Form Stammbelegschaftspolitik unter den Bedingungen migrantischer Saisonarbeit annehmen und unter welchen Voraussetzungen sie gelingen kann.

Um der unterstellten Bedeutung von Anlernkarrieren Rechnung zu tragen, verwenden wir in diesem Beitrag einen Begriff von Saisonarbeit, der die berufsbiografische Dimension einbezieht. Unter ihn fallen somit auch einzelne, mittlerweile festangestellte Beschäftigte, die aus der Saisonarbeit heraus in Dauerbeschäftigung übernommen worden sind und deren Festanstellung von daher als (End-)Station einer Saisonarbeitskarriere begriffen werden kann. Wenn im Folgenden – vordergründig paradox – von festangestellten Saisonbeschäftigten die Rede ist, dann sind damit solche Festangestellten gemeint, die ihren Lebensmittelpunkt weiterhin im Herkunftsland sehen und ihre Lebenshaltung, insbesondere An- und Abwesenheitszeiten, daran ausrichten (können).

Der Beitrag stützt sich auf 32 Experten- und zwei Beschäftigteninterviews, die von der Verfasserin und dem Verfasser zwischen 2022 und 2024 in 28 Weingütern in sechs deutschen Weinbauregionen durchgeführt wurden. 26 davon gehören dem Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) an, die beiden übrigen folgen weitestgehend den gleichen Qualitätsgrundsätzen.[3]

2 Landwirtschaftliche Saisonarbeit als Einfacharbeit

Der Begriff der Einfacharbeit wird in der Literatur im Detail unterschiedlich akzentuiert (für eine aktuelle Übersicht: Kaboth u.a. 2022), hat aber in der Abgrenzung von der jeweils einschlägigen Facharbeit mit anerkanntem Berufsabschluss seinen harten Kern. Tätigkeitsanforderungen, die dem nicht entsprechen, werden pauschal der Einfacharbeit zugeschlagen. Für Abel und Ittermann, die in diesem Zusammenhang am häufigsten zitiert werden, beschreibt der Begriff

„in kurzer Zeit erlernbare Tätigkeiten (u.a. Hilfsarbeiten und Anlernarbeiten oder geringqualifizierte Routinearbeiten), die keine spezifischen fachlichen Anforderungen an die Ausführenden stellen“.

Abel/Ittermann 2017, 109

Dass Fachlichkeit dabei durchaus eng zu verstehen ist, machen die Autoren im Weiteren mit der Feststellung deutlich,

„dass sich auch bei Einfacharbeit Spielräume oder Komplexitätszuwächse (Ausweitung der Arbeitsumfänge, Jobrotation etc.) ergeben können, ohne dass diese Zunahme zwangsläufig zu einem Facharbeiterniveau der Tätigkeit führt“.

Abel/Ittermann 2017, 110

Erst wenn diese Hürde überschritten ist, ist Einfacharbeit demnach nicht mehr Einfacharbeit.

Diese Konzipierung von Einfacharbeit als pauschalisierender Abgrenzungsbegriff „nach unten“ hat ihre Berechtigung dort, wo der untersuchte Gegenstandsbereich empirisch und konzeptionell einschlägige Facharbeit als Bezugsnorm nahelegt.[4] Sie erscheint dort problematisch, wo ein diametral entgegengesetztes Anspruchsniveau als normal unterstellt wird und die Frage von Ausdifferenzierung und Entwicklungsmöglichkeiten „nach oben“ und deren Bedingungen im Mittelpunkt stehen. Das galt bereits für die internen Arbeitsmärkte etwa der Chemie- und der Automobilindustrie bis in die 1980er Jahre und ihre Reflexion in der Segmentationstheorie. Und es gilt umso mehr für das hier behandelte Segment landwirtschaftlicher Saisonarbeit.

Vor diesem Hintergrund verwenden wir den Begriff der Einfacharbeit im Folgenden im Sinne einer Minimaldefinition, die die in der Einleitung zitierten Zuschreibungen zu landwirtschaftlicher Saisonarbeit abdeckt und der „Jedermannstätigkeit“ der Segmentationstheorie entspricht:

„[S]ie erfordert zu ihrer Ausübung lediglich sog. „Jedermannsqualifikationen“, d.h. zivilisatorische Grundbefähigungen wie sprachliche Mindestkenntnisse – gelegentlich sind nicht einmal diese erforderlich – und ein Mindestmaß an physischer Leistungsfähigkeit und Arbeitsdisziplin.“

Sengenberger 1987, 120

Die so gefasste Einfacharbeit dient hier als Referenzfolie für darüber hinausgehende Tätigkeitsanforderungen und steht für den Ausgangspunkt entsprechender Anlernkarrieren.

Tatsächlich sind geringe Ansprüche an tätigkeitsbezogene Qualifikationen und geringe Bedeutung von Berufserfahrung Gemeingut der vorliegenden Forschung zu landwirtschaftlicher Saisonarbeit in Deutschland. In diesem Sinne konstatiert Berit Schröder für die Beschäftigungsverhältnisse im Obst- und Gemüseanbau eine klare Zweiteilung zwischen „qualifizierte[r] Facharbeit, die vor allem von heimischen Arbeitskräften verrichtet wird, und einfache[n] Tätigkeiten, die überwiegend temporär migrantische Arbeitskräfte verrichten“ (Schröder 2015, 165). Die dahinter stehende Empirie bezieht sich weitestgehend auf Spargelstechen, Erdbeerernte und Gemüseanbau (Aka 2007; Becker 2010; Bock und Polach 2011; Schröder 2015; Ausnahme: Schmidt 2021). Saisonarbeit besteht hier darin, die fertigen Früchte nach einfachen Reife- und Qualitätsmerkmalen zu ernten, zu sortieren, ggf. zu waschen und abzupacken, und entsprechend fungiert „Erntehelfer“ verbreitet als Synonym für Saisonbeschäftigte. Diese Tätigkeiten sind hochgradig schematisiert und werden mit zunehmender Routine lediglich effizienter ausgeführt.

Entsprechend spielen Qualifikationsfragen im Zusammenhang mit Saisonarbeit in der betreffenden Literatur regelmäßig keine Rolle. Wo spezifische Qualifikationen von Saisonbeschäftigten doch Beachtung finden, beziehen sie sich auf anderweitige Tätigkeiten, vor allem als technische Generalisten (Aka 2007, 167–169). Die niedrigen Qualifikationsanforderungen der unmittelbaren landwirtschaftlichen Saisonarbeit besagen allerdings nichts über die persönlichen Qualifikationen der Saisonbeschäftigten. Es sind zumindest in relevantem Umfang auch beruflich etablierte Menschen mit gehobenen Qualifikationen, die Urlaub oder Ferien für einen Zusatzverdienst als Erntehelfer bzw. Erntehelferinnen nutzen, der sich im heimischen Kontext eben nicht als Niedrigeinkommen darstellt (Becker 2010, 135–140; Schröder 2015, 172–174).

Die kurze Verweildauer im (jeweiligen) Ernteeinsatz steht typischerweise nicht für Diskontinuität. Im Gegenteil: Typisch ist die periodisch wiederkehrende Beschäftigung derselben Personen am gleichen Ort. Für den von Becker untersuchten Erdbeerhof etwa liegt die Fluktuationsrate, also der Anteil der jährlich neu Eingestellten an den Saisonbeschäftigten, insgesamt bei 17,8 Prozent und damit um knapp die Hälfte niedriger als die 25 Prozent bei Beschäftigten in der deutschen Landwirtschaft insgesamt (Becker 2010, 131, 134). Diese Kontinuität hat ihr Gegenstück in der Neurekrutierung über soziale Netzwerke, mit bereits seit Längerem saisonal Beschäftigten oder speziellen Multiplikatorinnen oder Multiplikatoren in den Vermittlungspositionen. Becker spricht hier – in Anlehnung an die Begrifflichkeit der Segmentationstheorie – von „Arbeitskräfterekrutierungsverfahren über den internen Arbeitsmarkt“ (Becker 2010, 146). Anders als dort ist es hier allerdings nicht der Betrieb, sondern es sind soziale Netzwerkbeziehungen am Herkunftsort, die die Zutrittsmöglichkeiten definieren (Aka 2007; Becker 2010; Bock und Polach 2011; Schröder 2015, 170–188). Und mangels hinreichend funktionsdifferenzierter Arbeitsabläufe gibt es keine Entsprechungen zu den betrieblichen Anlernkarrieren, die für die betriebszentrierten Arbeitsmärkte der Segmentationstheorie charakteristisch sind. Bewährung bei der Arbeit bildet bei landwirtschaftlicher Saisonarbeit allgemein demnach die Grundlage für kontinuierliche Wiederbeschäftigung auf dem gegebenen Niveau. Betrieblichen Aufstieg gibt es hier lediglich zum Aufseher/Vorarbeiter, und der erfolgt per individueller Zuweisung auf der Grundlage anerkannter Sekundärtugenden wie Autorität, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit sowie nicht zuletzt hinreichenden Verständnisses der deutschen oder ggf. englischen Sprache. Im Mittelpunkt dieser Form betrieblicher Beschäftigungssysteme (Köhler/Weingärtner 2018) steht aus Sicht der Betriebe vor allem die Ersparnis von Anwerbekosten, während der Aufbau betriebsspezifischer Qualifikationen jenseits von Ortskenntnis und Ablaufroutinen nur ausnahmsweise eine Rolle spielt. Es ist hinreichend belegt, dass die genannten Bedingungen auch für weite Bereiche des globalen Weinbaus gelten, der in Basisqualitäten bzw. in die Tankweinproduktion eingeht (Devereux u.a. 2017; Luig 2020; Pütz u.a. 2020). Weitgehend ungeklärt ist demgegenüber, wie sich der Zusammenhang von Produktqualität, Arbeitsanforderungen und Beschäftigungsbedingungen für gehobene Qualitäts- und Preissegmente darstellt.

3 Arbeit im Weinberg: Von ganzjähriger Aushilfstätigkeit zu migrantischer Saisonarbeit

Migrantische Saisonarbeit ist heute die zahlenmäßig dominante Arbeitsform auch im deutschen Qualitätsweinbau. Auf eine einstellige, allenfalls knapp zweistellige Zahl familieneigener und festangestellter inländischer Beschäftigter kommt in fast allen Betrieben ein Mehrfaches an migrantischen Beschäftigten, in aller Regel aus osteuropäischen EU-Ländern, die mit unterschiedlichen Verweildauern und in unterschiedlichen Beschäftigungsformen die im Jahresverlauf anfallenden Saisonarbeiten erledigen. Bezahlt wird in aller Regel der gesetzliche Mindestlohn, in Einzelfälle etwas mehr.

Allerdings ist schon die Charakterisierung der Arbeit im Weinberg als Saisonarbeit unter den befragten Winzern und Winzerinnen nicht unumstritten. So bemerkt einer:

„Das mit Saisonarbeit unterstreiche ich nicht, weil, das Kernteam ist immer draußen. Es gibt nur halt gewisse Zeiten, wo es gut ist, wenn du zusätzliche Kräfte hast. Das würde ich eher als Arbeitsspitze sehen als Saisonarbeit.“

WG16_E1_2022

Und ein weiterer erklärt lapidar:

„Also dieses Bild, die Aushilfen kommen zur Weinlese, ist für uns Quatsch. [.] Wir brauchen die Aushilfen immer.“

WG14_E1_2024

Ob und in welcher Bedeutung man von landwirtschaftlicher Saisonarbeit sprechen kann, hat nicht allein damit zu tun, wie Tätigkeiten im Jahresverlauf anfallen, sondern vor allem damit, wie Arbeitskräfte zu ihrer Bewältigung beschäftigt und eingesetzt werden.

Von anderen Bereichen der Landwirtschaft unterscheidet sich (zumindest) der Qualitätsweinbau dadurch, dass arbeitsintensive Tätigkeiten das ganze Jahr über anfallen. Auf der Grundlage von Expertenbefragungen lassen sich neun Tätigkeiten ausmachen, die ganz oder zu großen Teilen in Handarbeit ausgeführt werden und für die deshalb mehr als nur einzelne Arbeitskräfte erforderlich sind: Rebschnitt, Binden der Reben, Ausbrechen, Laubarbeiten, Ertragsausdünnung im Laufe der Vegetation, Bodenbearbeitung und -bedeckung, Düngung, Rebschutz gegen Krankheiten und Schädlingsbefall sowie schließlich die Lese und die bei dieser vorzunehmende Traubenselektion. Zwar kommen – je nach Weinbergtopografie und Qualitätsstufen – insbesondere bei Laubarbeiten und Lese auch Mechanisierungsstrategien zum Tragen, Handarbeit bleibt gleichwohl für alle Arbeitsschritte in erheblichem Umfang relevant. Bei der Lese ist selektive Handlese für die beiden oberen der vier Qualitätsstufen des VDP zwingend vorgeschrieben.

Saisonarbeit ist (nicht nur) in diesem Bereich ein vergleichsweise junges Phänomen. Sie tritt seit Ende der 1980er Jahre an die Stelle eines traditionellen Beschäftigungssystems, das unter dem Schlagwort „Weinbergfrauen“ adressiert werden kann.

Zuständig für die Weinbergarbeit waren, so der Inhaber von Weingut 23, das in diesem Punkt exemplarisch stehen kann,

„[…] Damen aus dem Dorf. Da hatte ich 1984, 1985 auf meiner Lohnliste ein Dutzend Namen stehen. [.] Die kamen teilweise vormittags, teilweise nachmittags, teilweise nur montags, dienstags. [..] Jede hatte ihre Zeiten und die haben die ganzen Weinberge gemacht. Die Männer waren fest angestellt und da gab es praktisch keine Saisonarbeitskräfte außer zur Traubenlese […]“

WG23_E1_2024

Wichtig dabei: Die Frauen lebten mit einem Hauptverdiener zusammen, der typischerweise selbst nicht im Weinbau beschäftigt war. Und die zusätzlichen Saisonarbeitskräfte kamen ebenfalls aus dem dörflichen Umfeld und bildeten das Reservoir, aus dem die ständigen Aushilfen rekrutiert wurden.

Ihren Übergang in diese „Stammmannschaft“ beschreibt Frau B., die als Rentnerin im Weingut 23 weiterhin ganztägig, wenn auch nicht mehr jeden Tag im Weinberg arbeitet, als einen, der von vornherein mit gründlicher Qualifizierung verbunden war:

„Dann bin ich eigentlich im Sommer zum Aufbinden erstmal wieder mitgegangen. Und da habe ich eigentlich unter dem Seniorchef […] gelernt. Wie man Laubwand baut und, und, und, alles so, was wichtig ist. [..]

WG23_MA1_2024

Die weitere Qualifizierung erfolgte innerhalb der Arbeitsgruppe, dabei aber systematisch. Am Beispiel des Rebschnitts, der strategisch wichtigsten und anspruchsvollsten Handarbeit im Weinberg (vgl. unter 4.1), erläutert Frau B.:

„Damals war es so, in meiner Zeit, dass man mindestens einen Tag mit der Ältesten zusammengearbeitet hat, die Ihnen dann jeden Schritt erklärt hat, so ungefähr fünf Stöcke, so, jetzt machen wir allein einen Stock, ich gucke dir mal zu. [..] Auch nachher, okay, am nächsten Tag bei jemand anderem, da muss man dann so eine ganze Woche bei irgendjemandem mal gehen, der hat dann gesagt, okay, mach alleine einen. Ja, natürlich kommt man dann als Junge nicht so schnell hinterher wie bei den Alten, aber man muss es erlernen, es nützt nichts, aber man kommt irgendwann doch nach. [..] Doch, es war schon, ja, ich würde sagen, hart, zu schneiden. [.] Wobei es eine schöne Arbeit ist.“

Wobei die Härte der Arbeit mit der Winterkälte, ihre Schönheit jedoch damit begründet wird, dass „man dauernd was zum Nachdenken“ (WG23_MA1_2024) habe.

Wie die geschilderte Qualifizierung war die Arbeit im Weinberg insgesamt weitestgehend selbst organisiert:

„[…] aber wir waren ja im Betrieb ohne einen Chef in den Weinbergen […] Und dann war halt einfach diese Älteste immer unser Ansprechpartner, quasi unser Chef.“

WG23_MA1_2024

Der Inhaber eines anderen, kleineren, Weinguts der gleichen Kategorie unterstreicht ebenfalls die Selbstständigkeit dieser weiblichen Stammbelegschaften auf Aushilfebasis:

„[…] die haben hier gearbeitet vom Alter zwischen 35 und 75. […] Und dann müssen Sie wissen, diese Frauen haben besonders gerne in der Clique gearbeitet. [.] Das heißt in der Dorfgemeinschaft, in der Herde. [..] Und diese Herde hat auch, da gab es bei den Weinfesten das Herdensingen. Jeder Betrieb hat eine Herde gehabt, die zusammen rausgegangen sind, sich verabredet haben. Niemand ist je alleine gegangen. Die waren halt zu sechst. Jetzt haben die anderen keine Zeit gehabt. Dann sind die aber mindestens zu zweit gegangen noch. [..] Und dann ist es morgen schlechtes Wetter. Gehen wir? Ja, ich gehe. Bei dem schlechten Wetter, ich habe Rheuma, das mache ich nicht. Und dann sind die zwei rausgegangen und die anderen vier sind zu Hause geblieben. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. Die haben sich selber verabredet. Da wird nicht gefragt und nachgeguckt, sondern die haben das so gemacht. [..]“

WG28_E1_2024

Die Beispiele stehen für ein allgemeines Muster: Die Arbeit im Weinberg lag weitgehend in den Händen einer Stammbelegschaft aus Frauen, die auf Aushilfebasis dauerbeschäftigt waren und ihre Arbeit im Rahmen allgemeiner Vorgaben im großen Ganzen selbst organisierten. Männer waren allein mit Maschinenarbeiten und körperlich sehr schweren Tätigkeiten im Spiel. Personalentwicklung und Qualifikationsaufbau erfolgten systematisch im Sinne einer Anlernkarriere, typischerweise ausgehend von einer Einstiegsposition als Saisonkraft in der Lese. Die Entsprechung zu Anlernkarrieren im Rahmen der internen Arbeitsmärkte in Industriebetrieben liegt ebenso auf der Hand wie zwei bedeutsame Unterschiede: die sehr viel größere Eigenständigkeit der Arbeitsgruppe bei der internen Qualifizierung wie bei der Arbeitseinteilung. Und die Tatsache, dass die Anlernkarriere zwar mit einer Zunahme an Autorität und Anerkennung – Stichwort „die Älteste“ – einherging, nicht aber mit einer entsprechenden Entgeltentwicklung. Voraussetzung für die Stabilität dieser Konstellation war, dass das Familienernährermodell hinreichend akzeptiert war und für die Betreffenden auch in materieller Hinsicht funktionierte. Mit dem Wegfall dieser Voraussetzungen (Gottschall/Schröder 2013, 165–168) stand die auf dieses Beschäftigungsarrangement gegründete Produktstrategie zur Disposition. Entsprechend spricht der Inhaber eines Weingutes, das heute international als Spitzenweingut gilt, für die 1980er Jahre von einem „stillen Sterben“ des arbeitsintensiven Weinbaus, vor allem in den Steillagen:

„Und da sind die Polen da gewesen, das war an sich die Rettung.“

WG25_E1_2024

Das Aufkommen migrantischer Saisonarbeit bedeutet somit für den Qualitätsweinbau nicht einfach die Ablösung einer Kategorie von Saisonbeschäftigten durch eine andere. Vielmehr tritt sie an die Stelle eines Arbeitssystems, das langjährige Dauerbeschäftigung auf Aushilfsbasis und in diesem Rahmen anspruchsvolle Qualifizierung über Anlernkarrieren zur Grundlage hatte, flankiert durch ein hohes Maß wechselseitiger Loyalität zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten, das eine wesentliche Grundlage in der gemeinsamen Zugehörigkeit zum gleichen sozialräumlichen Kontext hatte. Damit ist die Frage aufgeworfen, ob und wie auf der Grundlage migrantischer Saisonarbeit kontinuierlich vergleichbare individuelle und kollektive Kompetenzen bereitgestellt werden können.

Diese Frage gewinnt zusätzliche Brisanz dadurch, dass parallel zu der auf traditionellen Anlernkarrieren begründeten Kompetenzbasis auch die berufsfachliche erodiert.

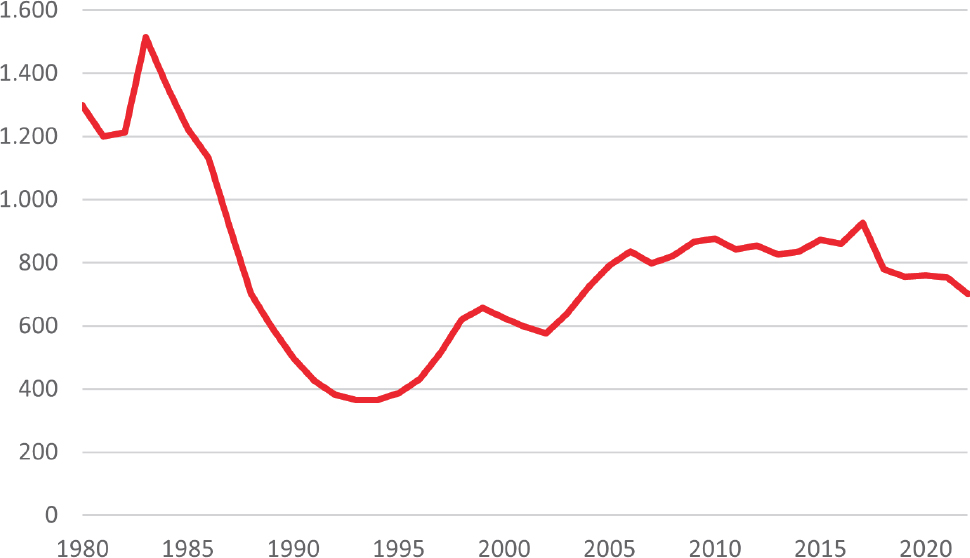

Während im Jahr 1983 die Zahl der Auszubildenden im Winzerberuf bundesweit noch 1515 betrug, waren es 1990 nur noch 501, 1995 – bezogen auf das alte Bundesgebiet – noch 387. In den Folgejahren erholten sich die Zahlen zwar etwas (siehe Abbildung 1). Bei den betreffenden Auszubildenden handelt es sich aber offenbar – so die einheitliche Tendenz der von uns geführten Expertengespräche – vor allem um die zukünftigen Inhaber oder (zunehmend) Inhaberinnen bestehender oder – als „Seiteneinsteiger“ – neu zu gründender Weingüter oder um zukünftige Weinbaustudierende, vielfach mit Sommelier- oder Marketingperspektive. Die Klage über den Fachkräftemangel ist allgemein, die Möglichkeit, vormals von langjährig Angelernten ausgeführten Tätigkeiten von berufsfachlich Qualifizierten übernehmen zu lassen, besteht für die meisten Weingüter nicht. Am ehesten ist sie dort gegeben, wo es im Umfeld großer Weingüter eine erhebliche Zahl kleiner Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe gibt, deren Inhaber bzw. Inhaberinnen sich auf Teilzeitbasis anstellen lassen oder Arbeiten auf Werkvertragsbasis übernehmen. Gewichtiger erscheint in den untersuchten Weingütern eine entgegengesetzte Tendenz: die Übernahme vormals von festangestellten männlichen Fachkräften wahrgenommener Tätigkeiten durch – dann ebenfalls überwiegend männliche – migrantische Saison- oder ehemalige Saisonbeschäftigte.

Auszubildendenbestand der Winzer jeweils am 31. Dezember in Westdeutschland. Quelle: Sonderauswertung „Datenbank Auszubildende“ des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder (Erhebung zum 31.12.), Berichtsjahre 1973–2022

4 Stammbelegschaftspolitik auf der Grundlage migrantischer Saisonarbeit

Als prägnante Formulierung des Grundproblems wie der Lösungsperspektive für Arbeit und Beschäftigung im Qualitätsweinbau unter den dargestellten Bedingungen kann die folgende Aussage eines Betriebsleiters gelten:

„Ziel ist ja im Weinbau, unter den Witterungsbedingungen, die nicht vorhersehbar sind, die jeden Tag anders sind, das Maximum, ich sag mal, an Arbeitsleistung für die Qualität rauszuholen. Ob das das Optimum ist, das weiß man immer erst zur Weinlese. Aber man versucht ja ein Optimum im Endeffekt in jedem Stadium zu erreichen […]. Aber die Leute kriegt man nur mitgenommen, wenn sie wissen, was sie machen, warum sie’s machen sollen und was das für Auswirkungen hat. Und da ist es schwierig, wenn man jetzt Leute einstellt, die möglichst günstig für eine gewisse Zeit da sind. Die können dann halt auch in kurzer Zeit viel Schaden anrichten, ungewusst, ungewollt […]. Weil, die Betriebe sind auch so groß, dass man nicht hinter jeden Mitarbeiter wieder eine Fachkraft stellen kann, also das geht ja nicht. Und im Endeffekt müssen diese Leute als Fachkräfte mehr oder weniger über eine gewisse Zeit ausgebildet werden. Und das ist die einzige Chance um überlebensfähig am Markt zu bleiben […].“

(Interviewer:) „Und wie macht man das? Wie läuft so eine Ausbildung?“

„Das Allerwichtigste ist, möglichst lange die Person ans Unternehmen zu binden.“

WG1_E1_2022

Nicht das Streben nach personeller Kontinuität als solches ist hier der entscheidende Punkt. Das gibt es bei reinen Erntehelfertätigkeiten auch, wie etwa Becker für den von ihm untersuchten Erdbeerhof eindrucksvoll demonstriert (Becker 2010, 131, 134). Entscheidend ist vielmehr, dass und wie dieses Bestreben hier ausdrücklich mit der Notwendigkeit anspruchsvoller Qualifizierung begründet wird. Nicht alle Weinbergverantwortlichen gehen so weit, dabei von Fachkräften zu reden. In der Betonung von Qualifikations- und Qualifizierungserfordernissen aber stimmen sie weitgehend überein.

4.1 Saisonarbeiten und Qualifikation im Weinberg

Faktoren, die personelle Kontinuität bei landwirtschaftlicher Saisonarbeit anderswo begründen, spielen auch im hier behandelten Weinbausegment eine wichtige Rolle. Vertrautheit mit den Personen, deren Bereitschaft und Fähigkeit zu anstrengender körperlicher Arbeit, Einfachheit der Rekrutierung über bestehende Kontakte sowie die Vertrautheit der Beschäftigten mit dem Arbeitsbereich – insbesondere zu wissen, was wo ist – sprechen für sich genommen dafür, auf personelle Kontinuität zu setzen und werden von Winzern auch durchweg so thematisiert. Allerdings sind sie hier als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen im Spiel.[5] Entscheidend ist vielmehr, dass anspruchsvolle, für die angestrebte Produktqualität kritische Tätigkeiten kompetent und sorgfältig bewältigt werden können.

Darüber, welche Tätigkeiten das sind, gehen die Einschätzungen im Einzelnen auseinander, wobei Spezifika der im Einzelfall verfolgten Produktstrategie, Weinbergtopografien (insbesondere der Anteil von Steil- und Steilstlagen), aber auch schlicht Einschätzungsunterschiede von Winzern oder Winzerinnen eine Rolle spielen. Wir gehen im Folgenden etwas genauer auf die beiden Tätigkeiten am Anfang und Ende des Vegetationszyklus ein: den Rebschnitt, den alle Verantwortlichen als die anspruchsvollste Handarbeit im Weinanbau qualifizieren; und die Lese, bei der die mit Abstand größte Anzahl von Arbeitskräften im Jahresverlauf im Einsatz ist und bei der die Einschätzungen über das erforderliche Können im Einzelnen variieren. Für andere Tätigkeiten belassen wir es bei kursorischen Bemerkungen.

Rebschnitt ist im Qualitätsweinbau reine Handarbeit, die vormals in der Regel von gelernten Winzern, in manchen Fällen aber auch von den in Abschnitt 3 angesprochenen „Weinbergfrauen“ ausgeführt wurde. Die Bedeutung dieser Arbeit liegt darin, dass mit ihr nicht nur unter kurzfristiger Ertragsperspektive, sondern mit Blick auf die längerfristige Entwicklung der Pflanzen entscheidende Festlegungen vorgenommen werden, die Voraussetzung für hohe Qualitäten sind. In einigen Weingütern (WG10, 11, 16, 19, 26, 27) ist sie ausschließlich einheimischen Fachkräften vorbehalten. In allen anderen wird sie zumindest auch, in einigen (WG1, 7, 8) ausschließlich von Saisonbeschäftigten oder mittlerweile festangestellten Saisonbeschäftigten wahrgenommen. Der Rebschnitt wird – so kann man zusammenfassen – in den meisten der untersuchten Weingüter auf der Grundlage mehrjähriger Anlernung und Erfahrung zumindest auch von sowohl männlichen wie (überwiegend) weiblichen migrantischen Saisonbeschäftigten ausgeführt.

Der Inhaber eines Weinguts, das bislang fast ausschließlich mit Saisonbeschäftigten auf Aushilfebasis (vgl. dazu 3.2) arbeitet, beschreibt ein verbreitetes Muster:

„Ja, also wir fangen an mit dem Rebschnitt. Das ist eine Arbeit, die muss von qualifizierten Leuten durchgeführt werden. Da haben natürlich viele Winzer die [Aushilfen] schnell angeleitet und dann, Hauptsache, das Holz war weg, ne. Aber da muss man aufpassen. Es hat sich dann so entwickelt, dass man einen Vorschnitt macht. Das heißt also, die Schnitte, die gemacht werden müssen, die werden gemacht. Und das Holz aus dem Drahtrahmen, das wird dann von Hilfskräften ausgehoben. Aber wenn die mal vier Jahre da waren oder drei, dann schneiden die natürlich zum Teil auch selber. Das ist eine ziemlich schwierige Arbeit.“

WG9_E1_2022

Mit der Einführung des „sanften“ bzw. „saftflussrespektierenden“ Rebschnitts, einer Schnitttechnik, mit der der sich ausbreitenden Rebkrankheit Esca begegnet werden soll, kommt in einer Reihe von Weingütern systematische Qualifizierung zum langfristigen Erfahrungslernen bei der Arbeit hinzu. Diese erfolgt in einem Fall (WG13) in der Weise, dass auch vier der langjährigen migrantischen (mittlerweile festangestellten) Saisonkräfte an der ausgesprochen kostspieligen Schulung durch eine externe Firma teilnehmen,

„zumal die nachher auch diese Arbeit dann auch im Weinberg umsetzen müssen. Und zwar dann vielleicht noch von der Anzahl der Rebschnitte [..] oder der Schnittvorgänge noch mehr als vielleicht der Winzermeister, der draußen ist. Weil der Winzermeister noch irgendwas anderes machen muss.“

WG13_E1

In anderen Fällen erfolgt die Qualifizierung über interne Schulungen durch Winzer oder Winzerinnen bzw. Führungskräfte, die selbst eine entsprechende Schulung absolviert haben. Die internen Schulungen werden damit begründet, dass die Teilnahme der betreffenden Beschäftigten an externen Lehrgängen aus sprachlichen Gründen keine realistische Option sei.

Die Lese – von einem Winzer als „Königsdisziplin“ hervorgehoben (WG7_E1_2022) – entscheidet letztlich darüber, wie gut das Ergebnis der Arbeit im Weinberg am Ende gesichert werden kann. Sie kann mechanisch mit dem Vollernter erfolgen oder von Hand. Mechanische Lese kommt bisher rein technisch nur in Flach- oder wenig geneigten Lagen in Betracht, scheidet also in Steil- und Steilstlagen aus. Unter Qualitätsgesichtspunkten ist eine selektive Handlese für die oberen beiden Qualitätsstufen der VDP-Klassifikation zwingend vorgeschrieben. Soweit bei den untersuchten Weingütern Maschinenlese vorkommt, handelt es sich um die unterste Qualitätsstufe der Gutsweine. Die Mehrzahl der untersuchten Weingüter setzt, unter Berufung auf Qualitätserfordernisse, auf Handlese, und zwar über alle Qualitätsstufen hinweg.

Zugleich ist die Lese auch die Tätigkeit mit dem höchsten Personaleinsatz, bei der zusätzliche Saisonkräfte tatsächlich nur als Erntehelfer oder -helferinnen dazukommen. Und es ist diejenige Tätigkeit, die – wie schon zur Zeit der „Weinbergfrauen“ – typischerweise als Einstiegsposition für weitere Tätigkeiten fungiert bzw. fungieren kann:

„Tendenziell ist es so, dass es bei der Traubenlese am wenigsten eine Rolle spielt, ob jemand was kann oder nicht. [..] Da kann man am meisten aushalten. [..] Und dann versucht man eben die, wo man denkt, mit denen kann man was machen, die kommen dann in den Rest des Jahres. [..] Und dann muss man für die nächste Traubenlese wieder ein paar Neue haben. […] Und dann schaut man halt.“

WG23_E1_2024

Ein hoher Qualitätsanspruch an das Ergebnis wird somit mit Beschäftigten angestrebt, die zum großen Teil tatsächlich nur für eine kurze Zeit im Jahr oder völlig neu dabei sind. Eine Winzerin, die den Jedermann-/Jedefrau-Charakter der Lesetätigkeit betont, stellt diese Feststellung in einen etwas breiteren Zusammenhang:

„Also wenn man dann so auch neben den geübten Kräften steht und die dann so … Also ich bin, weil ich viel draußen bin, mittlerweile auch ganz ordentlich im Takt. Aber es ist, wenn man so ganz frisch ist und dann danebensteht und rechts und links ziehen sie nur zwischen einem weg. Und man denkt sich, okay, auf dem Boden liegt nichts, die Kiste sieht perfekt aus. Was mache ich falsch? […] Die ersten drei Tage geht es jedem so. Aber nach einer Woche läuft es dann.“

WG22_E1_2024

Dass die Winzerin selbst sich verglichen mit den „geübten Kräften […] mittlerweile auch ganz ordentlich im Takt“ sieht, verdeutlicht, dass zwischen dem, was „nach einer Woche läuft“, und dem zu erreichenden Leistungsniveau eine erhebliche Spanne liegt. Zudem:

„Aber wir sind sehr intensiv im Weinberg mit dabei. Also ich bin von morgens bis abends immer mit dabei. Und unser Außenbetriebsleiter ist mit dabei. Und unsere ganzjährigen Kräfte sind mit dabei. [.] Und es sind viele immer wieder da.“

WG22_E1_2024

Dass es mit den Neuen „nach einer Woche läuft“, setzt offenbar voraus, dass sie in ein Team integriert werden, das größtenteils nicht neu ist.

Einige Weingüter tragen unterschiedlichen Anforderungsniveaus bei der Lese über interne Teambildung Rechnung:

„Die guten Leute gehen dann in den Steilhang, wo selektioniert wird. Also wir haben drei Gruppierungen, eine A-Gruppe, eine B-Gruppe und eine C-Gruppe […] und die A-Gruppe, das sind dann die Topleute.“

WG2_E1_2022

„Das muss am Anfang schon eine Brigade sein, die sich ein bisschen auskennt. Nicht irgendjemand, der das erste Mal dabei ist. Der weiß, was eine gute und was eine schlechte Traube ist. Das sind die Besten vom vorigen Jahr. Ich habe nachher […] zwei Brigaden […]. Die Top-Brigade, da sind die, die immer schon da waren, die ich kenne. Und von denen ich weiß, die sind gut. Denen kann ich was sagen. Die anderen sind noch nicht so oft da gewesen. Oder es sind die, die es nicht so ordentlich schaffen. [.] Die Top-Brigade macht die Vorselektion. Und die andere schneidet nur ab.“

WG25_E1_2024

Die Abhängigkeit von der Qualität des Leseteams unterstreicht ex negativo der Inhaber des einzigen Weinguts in unserem Sample, das für Einfacharbeiten im Jahresverlauf auf Leihbeschäftigte zurückgreift, aber ausdrücklich nicht für die Lese:

„Der Gesundheitszustand [der Trauben] spielt natürlich eine Rolle […]. Aber die, die zu uns kommen, die kennen das alles schon. Dann sagst du halt, heute machen wir eine Zwei-Kübel-Lese. Die Kategorie Trauben in den Kübeln, die Kategorie in den. Das ist halt schon von Vorteil, wenn du Leute hast, die das verstehen auf Anhieb. […] Ein Kollege aus dem Dorf hat letztes Jahr so einen Trupp [osteuropäischer Leihbeschäftigter] gehabt, weil es halt auch gebrannt hat. Es war Zeitdruck da. […] Das war halt Katastrophe. Gerade in so einem speziellen Jahr. Da kommt dann nichts dabei raus. Dann hast du das ganze Jahr gearbeitet und gemacht und geguckt, dass was Gescheites rauskommt. Und dann wird es auf den letzten Metern halt. [.] Da kommt nur 50 Prozent raus.“

WG22_E1_2024

Allgemein kann man festhalten: Lesetätigkeit ist hier eine Tätigkeit, bei der auf der Grundlage kurzfristiger Einweisung sinnvoll gearbeitet werden kann. Herkunft oder Vorerfahrungen aus der Landwirtschaft sind dabei nützlich, aber nicht Voraussetzung und spielen eher als Gesichtspunkte der längerfristigen Personalentwicklung eine wichtige Rolle. Dass die Lesetätigkeit der „Neuen“ auch ohnedies den Qualitätsansprüchen im untersuchten Segment genügt, setzt voraus, dass auf der Ebene der Leseteams in erheblichem Maße Erfahrungswissen akkumuliert ist bzw. werden kann. Und dass möglichst viele der Beschäftigten immer wieder kommen, ist vor allem auch unter Qualitätsgesichtspunkten wichtig.

Zu den Tätigkeiten, die durchweg als anspruchsvoll gelten und die in einigen Weingütern inländischen Fachkräften vorbehalten sind, gehört schließlich der Komplex Pflanzenschutz, Schlepper- und (in Steillagen) Raupenfahren. Dabei handelt es sich um durchweg von Männern wahrgenommene Tätigkeiten, bei denen formelle Berechtigungen vorliegen und entsprechende Lehrgänge und Schulungen absolviert werden müssen. Wie der Rebschnitt werden diese in den meisten untersuchten Weingütern auch, in einigen ausschließlich von Saison- bzw. mittlerweile festangestellten Saisonbeschäftigten ausgeführt.

Bei den übrigen Tätigkeiten variieren die Bewertungen der Anforderungen teils erheblich, und überwiegend als einfach qualifizierte können schwieriger werden, wie etwa das Ausbrechen nach Frostschäden oder die Laubarbeiten infolge des Klimawandels. Wichtig mit Blick auf die Anforderungen an die Beschäftigten ist, dass wenige ausschließlich mit einfachen Tätigkeiten befasst sind. So sind beispielsweise die Angehörigen des erweiterten Kernteams in Weingut 7 außer für anspruchsvolle Aufgaben auch für das Herausziehen der Abschnitte nach dem Rebschnitt zuständig. Entsprechend werden als einfach qualifizierte Tätigkeiten mehrfach mit dem Einsatz von „Neuen“ assoziiert.

4.2 Beschäftigungsformen, Saisonarbeit und Saisonarbeitskarrieren

Personelle Kontinuität bei Saisonarbeit streben alle untersuchten Weingüter an, allerdings im Rahmen unterschiedlicher Beschäftigungsformen. Grundsätzlich lassen sich mit Blick auf das Verhältnis zwischen Weingütern und migrantischen Beschäftigten vier Typen von Beschäftigungsverhältnissen unterscheiden:

Aushilfsbeschäftigung ohne Sozialversicherung: Sie ist rechtlich zulässig für bis zu 90 Kalender- bzw. 70 Arbeitstage pro Person und Jahr[6] unter der Bedingung, dass das Einkommen daraus nachweislich nicht die Hauptunterhaltsquelle des Haushalts der betreffenden Beschäftigten ist;

befristete sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, entweder weil die 90- bzw. 70-Tage-Frist überschritten wird oder werden soll oder weil Weingüter grundsätzlich nur (noch) auf dieser Basis einstellen; dazu trägt auch bei, dass die Nachweispflichten bei Aushilfstätigkeiten restriktiver und die Kontrollen schärfer geworden sind (Barthel/Lluis 2024);

sozialversicherte Festanstellung, typischerweise auf der Basis von Arbeitszeitkonten, die die saisonale Variation der Arbeitszeiten sowie längere Zeiten der Abwesenheit im Herkunftsland vorsehen;

den temporären Einsatz von Beschäftigten, die bei Leiharbeitsfirmen beschäftigt sind. Diesen finden wir in einem der untersuchten Weingüter. Drei weitere haben ihn früher genutzt, sind aber seit Längerem davon abgekommen.

Auf der Grundlage dieser Beschäftigungsformen lassen sich etwas grob schematisierend drei Konstellationen identifizieren: (fast) ausschließlich Aushilfen; (fast) ausschließlich sozialversichert; strategische Pluralität. Der ersten Konstellation lassen sich fünfzehn, der zweiten acht, der dritten fünf der Betriebe unseres Samples zuordnen. Wichtig dabei: Diese Konstellationen stehen, was die Perspektiven der Winzer angeht, nicht für mehr oder weniger Stammbelegschaftspolitik, sondern für unterschiedliche Formen von Stammbelegschaftspolitik.

4.2.1 (Fast) Ausschließlich Aushilfen

Bei dieser Konstellation nutzen die Weingüter, abgesehen von ein oder zwei fest übernommenen vormaligen Aushilfen als Führungskräften, Saisonbeschäftigung exklusiv auf Aushilfebasis. Es handelt es sich um die Konstellation, die überall am Anfang des Übergangs zu migrantischer Saisonbeschäftigung steht. Auch aktuell fällt gut die Hälfte des behandelten Samples darunter, vom mit weniger als 5 Hektar kleinsten bis zum mit knapp 200 Hektar größten. Als vager gemeinsamer Nenner können zwei Bedingungen angegeben werden: Die betreffenden Weingüter können für Tätigkeiten, die längerfristige Präsenz erfordern, vor Ort hinreichend geeignete Leute gewinnen. Und sie können auf Aushilfebasis in hinreichendem Umfang zu längerfristigen Beschäftigungsarrangements mit migrantischen Saisonkräften kommen. Denn ein hohes Maß an Kontinuität wird auch hier durchweg als unabdingbar und tatsächlich gegeben herausgestellt.

Die erste Bedingung ist auch für größere Betriebe offenbar dort am ehesten erfüllt, wo es im lokalen Umfeld zahlreiche kleinere Weinbaubetriebe mit entsprechend qualifizierten Inhabern bzw. Inhaberinnen sowie eine lokale Tradition des „Helfens“ im Weinberg gibt, die ein entsprechendes Reservoir an geübten Helferinnen und Helfern hervorbringt. Dieser letzte Punkt scheint in Regionen mit relativ hohem Entgeltniveau und komfortablen Frühverrentungsregelungen in anderen Branchen am ehesten erfüllt. Die zweite Bedingung – Gelingen eines längerfristig tragfähigen Beschäftigungsarrangements – hängt zum einen von den gebotenen Konditionen ab. Hier wie in den anderen Konstellationen ist die Qualität der Unterbringung ein besonders wichtiger Punkt. Zum andern kommt es offenbar auf die spezifischen Lebensumstände[7] und Perspektiven der Beschäftigten an, unter denen sie gerade diese Form der Beschäftigung (noch) als mehr oder weniger geeignet ansehen, um eine angestrebte Lebensführung zu verwirklichen, oder eben nicht.

4.2.2 Strategische Pluralität

Ein Beispiel für diese Konstellation bietet Weingut 13. Mit über 60 Hektar ist es relativ groß und zählt im Jahresverlauf 40 rumänische Beschäftigte: fünf davon festangestellt, sechs weitere regelmäßig für neun Monate, also die ganze Vegetationsperiode, die übrigen als Aushilfen während der Lese. Vier der Festangestellten sind (extern) für sanften Rebschnitt geschult. Die Kontinuität über alle Gruppen hinweg ist hoch, großenteils über Jahrzehnte. Als Voraussetzung dafür stellt der Winzer Grundsätze des Umgangs in den Mittelpunkt:

„Wir sind nett, fair, nie laut, kooperativ, höflich, freundlich. [.] Also Dinge, die man eigentlich, wir behandeln die einfach so, als würden wir sie wie gute Menschen einfach behandeln. Fertig. Und das ist vielleicht die Marktlücke für die, deshalb haben wir sehr treue Mitarbeiter.“

„Wir machen natürlich auch, wenn es etwas zu feiern gibt, dann gibt es etwas zu feiern. Das gehört auch mit dazu. Also abgesehen von dem Leseschlussfest, was sie nie gewohnt waren.“

WG13_E1_2022

Auf der materiellen Ebene werden vernünftige Unterbringung in einem benachbarten Hotel, Bezahlung etwas über Mindestlohn, eine Unfallgruppenversicherung, die über normale Standards hinausgeht, sowie vermögenswirksame Leistungen für die Festangestellten angeführt.

Die Weingüter dieser Gruppe folgen unter Personalkostenperspektive der gleichen Grundorientierung wie diejenigen der ersten Gruppe, sehen sich aber veranlasst, mangelndes Fachpersonal durch Angelernte zu substituieren. Das geschieht durchaus auch – so ausdrücklich in Weingut 22 – durch gezieltes Ausgucken und entsprechende Ansprache, also nicht notwendig als Bewährungsaufstieg. Die Bezahlung der Festangestellten entspricht dem Vernehmen nach in der Regel derjenigen vergleichbarer inländischer Fachkräfte, die aber nicht zureichend zur Verfügung stehen.

4.2.3 (Fast) Ausschließlich sozialversichert

Diese Konstellation kann mit Weingut 4 illustriert werden. Es umfasst ca. 30 Hektar ausschließlich in Steil- und Steilstlagen. Die Belegschaft im Außenbetrieb zählt insgesamt knapp vierzig Beschäftigte: eine „Stammmannschaft“ aus 15 polnischen Beschäftigten mit Ganzjahresarbeitsverträgen und unterschiedlichen Regelungen zur An- und Abwesenheit, 22 je zur Hälfte polnische und rumänische Saisonkräfte zur Lese. Dazu kommen gelegentlich nicht sozialversicherte Rentner, Rentnerinnen, Schüler und Schülerinnen. Die Angehörigen der Stammmannschaft sind miteinander verwandt oder von Hause aus gut bekannt. Bei allen Beschäftigten besteht sehr hohe Kontinuität. Der Winzer geht davon aus, dass ganzjährige Beschäftigung auch der migrantischen Beschäftigten für Weingüter dieser Größe und Qualität das angemessene Modell sei, und setzt sich von der Praxis wechselnder Aushilfen ausdrücklich ab. Die Unterbringung erfolgt in eigenen Häusern (deren Kapazität auch als limitierender Faktor wirkt). Auffallend ist, dass der Winzer das Gros der Tätigkeiten als einfach fasst, er aber bei den Beschäftigten insgesamt von „geschulten“ Kräften spricht, auf die er nur schwer verzichten könnte. Einige Beschäftigte der (engeren) Stammmannschaft sind (intern) für sanften Rebschnitt qualifiziert worden und schneiden vor. Auffallend in diesem Zusammenhang ist die wiederkehrende Betonung der Dankbarkeit ihnen gegenüber sowie der wechselseitigen Verpflichtung. Vermittelt wird der Eindruck enger, halb-familiärer persönlicher Beziehungen und großer persönlicher Fürsorge.

Neben der Überzeugung, dass längere Präsenz und die Vertrautheit mit den verschiedenen Tätigkeiten ebenso wie die Vertrautheit der Beschäftigten untereinander unter Qualitätsgesichtspunkten wichtig sind, kommen als zusätzlicher Antrieb für den Übergang zum Prinzip sozialversicherter Beschäftigung restriktivere Bedingungen für Beschäftigung auf Aushilfebasis hinzu (Barthel/Lluis 2024). Aus Sicht von Weingütern, die ihre Beschäftigten sozialversichert beschäftigen, um finanzielle Risiken zu vermeiden, liegt es nahe, sie dann auch länger zu beschäftigen. Und für Beschäftigte bieten garantierte längere Beschäftigungszeiten eine Kompensation für in Kauf zu nehmende Abschläge.

4.2.4 Bestandsvoraussetzungen und Perspektive

Auf der Ebene der einzelnen Weingüter können die drei Konstellationen als Stufenfolge gelesen werden. Ob das auch im Sinne einer generellen Tendenz auf überbetrieblicher Ebene gilt, ist nicht sicher. Aktuell gelten sie alle drei aus Sicht der Verantwortlichen der einzelnen Weingüter als bis auf Weiteres tragfähig. Ob und inwieweit das längerfristig gilt, dürfte entscheidend von der Veränderung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen in den Herkunftsländern abhängen und davon, ob und unter welchen Bedingungen Arbeitsmigration aus Sicht hinreichend vieler Menschen dort (dann noch) als geeignetes Mittel zur Verwirklichung eigener Lebensziele bzw. eines hinreichenden Maßes gesellschaftlicher Teilhabe erscheint (Bartelheimer/Kädtler 2012).

Unmittelbar gelten über die verschiedenen Konstellationen und Beschäftigungsformen hinweg nicht-monetäre Aspekte als wesentliche Stabilitätsvoraussetzungen, so beispielsweise auch die entgegenkommende Reaktion bei Notfällen im sozialen Umfeld. Das folgende Zitat steht für einen generellen Tenor:

„Geld ist immer irgendwo gegeben, das ist ganz klar. Aber Geld wird ja überall verdient, und es gibt immer jemanden, der noch einen Euro mehr bezahlt. Also über Geld allein kriegt man Personal nie gehalten, nie. Und da geht’s um persönlichen Kontakt, die Leute brauchen Vertrauen […], ein respektvoller Umgang, vernünftige Unterkünfte und dann halt eben, wenn etwas dazwischenkommt, dass man halt einmal Zwölf- oder Vierzehn-Stunden-Tag hat, ja, ich meine, dann gibt es ja alle Möglichkeiten der Welt. Mit Essen und Trinken kann man viel in Ordnung bringen. Das ist eigentlich so Dreh- und Angelpunkt.“

WG1_E1_2022

5 Fazit und Ausblick

Eine wesentliche Grundlage des Qualitätsweinbaus – wie anderer handarbeitsintensiver Bereiche der Landwirtschaft auch – besteht darin, dass Personal in großem Umfang zu relativ niedrigen Kosten beschäftigt werden kann. Zugleich muss die auf dieser Grundlage geleistete Arbeit hier einer Qualitätsstrategie genügen, die auf Qualitätsarbeit im Weinberg setzt und damit in ihren Anforderungen deutlich über Einfacharbeit im in Abschnitt 2 bestimmten Sinne hinausgeht. In der Vergangenheit gewährleisteten das außer mithelfenden Familienangehörigen vor allem inländische „Zuverdienerinnen“. An deren Stelle sind seit den 1990er Jahren migrantische Saisonbeschäftigte getreten, für die sich der Wert des erzielten Einkommens an den Verhältnissen im Herkunftsland bemisst. In beiden Fällen handelte und handelt es sich um Beschäftigungssysteme, die auf der betrieblichen Ebene nicht nur auf Kontinuität, sondern zugleich auf individuellen wie kollektiven Qualifikationsaufbau und -erhalt angelegt sind. Einfacharbeit beschreibt eine typische Eingangsposition, nicht aber das Anforderungsspektrum für Saisonarbeit im Qualitätsweinbau.

Betriebsbindung bildet aus betrieblicher Sicht die Voraussetzung dafür, dass betriebsspezifisch benötigte Qualifikationen über Anlernen und Arbeitserfahrung aufgebaut werden und durch den Betrieb möglichst umfassend und dauerhaft genutzt werden können. Diese Beschäftigungsmuster entsprechen in wesentlichen Punkten den Anlernlaufbahnen der Theorie interner Arbeitsmärkte, nicht selten bis hin zur formellen Festanstellung. Allerdings sind sie nur in diesem letzten Fall regelmäßig mit einer entsprechenden Entgeltkarriere verbunden. Die langjährige Weiterbeschäftigung Saisonbeschäftigter weit über die Altersgrenze hinaus unterstreicht die Bedeutung, die akkumuliertem Erfahrungswissen beigemessen wird. Voraussetzungen dafür, dass das gelingt, bilden vor allem auch Investitionen in nicht-monetäre Lebensbedingungen: Unterbringung, Fürsorge bei Alltagsproblemen usw.

Damit ist ein wesentlicher Aspekt kollektiven Kompetenzaufbaus bzw. organisationalen Lernens angesprochen, der über die bloße Summierung individueller Qualifikationen hinausgeht (Child/Heavens 2001): die Etablierung von Loyalitätsbeziehungen, die nicht – wie für das Regime der Weinbergfrauen in der Vergangenheit – in einem gemeinsamen sozialräumlichen Kontext verankert sind. Zusammen mit den über langfristige Kooperation ausgebildeten Selbstverständlichkeiten sind solche Loyalitätsbeziehungen aber konstitutiv für Qualitätsarbeit (nicht nur) auf Weingutsebene. Für die Vertiefung dieses Zusammenhangs bieten sich die Konzepte betrieblicher Sozialordnungen von Kotthoff und Reindl (1990) sowie der „régimes d’engagement“ von Thévenot (2006) an.

Der Akzent dieses Beitrags liegt auf Beschäftigungsstrategien der Weingüter. Die Perspektive der Beschäftigten kommt nur indirekt zum Tragen. Die Frage nach den Voraussetzungen und inneren Spannungen dieses Erwerbslebens in zwei Welten und nach der Bilanzierung im Hinblick auf mehr oder weniger gelingende Teilhabe kommt nur am Rande in den Blick. Während man sonst davon ausgehen kann, dass Anlernkarrieren auf internen Arbeitsmärkten vor Ort für die Beschäftigten mit zunehmender Teilhabe verbunden sind, ist dieser Zusammenhang bei migrantischen Saisonbeschäftigten weniger eindeutig. So bemerkt eine festangestellte Beschäftigte, die unter den gegebenen Bedingungen mit ihrer Situation sehr zufrieden ist und sich mit ihrer Tätigkeit wie mit dem Weingut stark identifiziert: Wenn sie noch einmal geboren würde, dann sollte es doch so sein, dass sie zu Hause eine gute Arbeit finde und bei ihren Kindern und Enkeln bleiben könne (WG1_MA1_2024). Demgegenüber fällt die Teilhabebilanz von Menschen mit sicherer und auskömmlicher Dauerbeschäftigung im Herkunftsland, die im Urlaub zum Teil seit Jahrzehnten regelmäßig „nur“ als Aushilfe in der Lese arbeiten, sehr viel eindeutiger aus: als willkommene und zudem einträgliche Abwechslung. Und für die Frage, ob in eine Festanstellung übernommene Saisonbeschäftigte ihren Lebensmittelpunkt im Herkunftsland belassen oder nicht, spielen offenbar Lebensalter und Familienstatus eine wesentliche Rolle. Für eine systematische Analyse der Bestandsbedingungen der untersuchten Beschäftigungskonstellationen ist die systematische Einbeziehung von Beschäftigtenperspektiven und -biografien deshalb unabdingbar unter dem Gesichtspunkt, was für die Betreffenden jeweils als Mittel zur Verwirklichung eines wünschenswerten Lebens zählt.

Literatur

Abel, J., P. Ittermann (2017): Einfacharbeit; In: Lexikon der Arbeits- und Industriesoziologie. Baden-Baden: Nomos, 109–11210.5771/9783845276021-109Search in Google Scholar

Aka, C. (2007): Sonderkulturen: Polnische Saisonarbeiter zwischen Container und Erdbeerfeld; In: Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für Volkskunde, 52, 157–182Search in Google Scholar

Bartelheimer, P., J. Kädtler (2012): Produktion und Teilhabe – Konzepte und Profil sozioökonomischer Berichterstattung; in: Forschungsverbund Sozioökonomische Berichterstattung (Hg.): Berichterstattung zur sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland. Teilhabe im Umbruch. Wiesbaden: VS, 41–8510.1007/978-3-531-94197-4_2Search in Google Scholar

Barthel, G., C. Lluis (2024): Für eine gute Saison: Saisonarbeit in der deutschen Landwirtschaft zwischen Prekarisierung, Regulierung und Politisierung. IAQ-Report 09. Essen: Institut Arbeit und QualifikationSearch in Google Scholar

Becker, J. (2010): Erdbeerpflücker, Spargelstecher, Erntehelfer: Polnische Saisonarbeiter in Deutschland – Temporäre Arbeitsmigration im neuen Europa. Bielefeld: transcript10.1515/9783839409466Search in Google Scholar

Bock und Polach, C. von (2011): Die Bedeutung von Sozialkapital und Netzwerken für die saisonale Migration polnischer Arbeitskräfte nach Deutschland. Am Beispiel des brandenburgischen Spargelanbaus. Aachen: ShakerSearch in Google Scholar

Child, J., S. J. Heavens (2001): The social constitution of organizations and its implications for organizational learning; in: M. Dierkes, A. Berthoin Antal, J. Child, L. Nonaka (Hg.): Handbook of Organizational Learning and Knowledge. Oxford, New York: Oxford University Press, 308–32610.1093/oso/9780198295839.003.0017Search in Google Scholar

Corrado, A., C. de Castro, D. Perrotta (Hg.) (2017): Migration and Agriculture: Mobility and Change in the Mediterranean Area. London: RoutledgeSearch in Google Scholar

Devereux, S., G. Levendal, E. Yde (2017): „The farmer doesn’t recognise who makes him rich“: Understanding the labour conditions of women farm workers in the Western Cape and the Northern Cape, South Africa. Oxfam Deutschland, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und EntwicklungSearch in Google Scholar

Diaz-Bone, R. (2005): Strukturen der Weinwelt und der Weinerfahrung; in: Sociologia Internationalis, 43, 25–57Search in Google Scholar

Gerdes, G. (2001): Bedeutung der Arbeitskräftewanderung aus Mittel- und Osteuropa für den deutschen Agrarsektor. Berlin: dissertation.deSearch in Google Scholar

Gottschall, K., T. Schröder (2013): „Familienlohn“ – Zur Entwicklung einer wirkmächtigen Normierung geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung; in: WSI-Mitteilungen, 66, 161–17010.5771/0342-300X-2013-3-161Search in Google Scholar

Hess, S. (2004): Die Beschäftigung mittel- und osteuropäischer Saisonarbeitskräfte in der deutschen Landwirtschaft; in: Berichte über Landwirtschaft. Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft, 82, 602–627Search in Google Scholar

Kaboth, A., M. Lück, L. Hünefeld (2022): Einfacharbeit und Arbeitsbedingungen – Auswirkungen unterschiedlicher Operationalisierungen. baua:fokus, Mai 2022. https://doi.org/10.21934/baua:fokus20220426Search in Google Scholar

Köhler, C. (1995): Arbeits- und Produktionssysteme im internationalen Vergleich — Deutschland, Spanien, Frankreich und Japan; in: Industrielle Beziehungen, 2, 223–250Search in Google Scholar

Köhler, C., S. Weingärtner (2018): Betriebliche Beschäftigungssysteme; in: F. Böhle, G. G. Voß, G. Wachtler (Hg.): Handbuch Arbeitssoziologie, Bd. 1. Wiesbaden: Springer VS, 537–57710.1007/978-3-658-14458-6_15Search in Google Scholar

Kotthoff, H., J. Reindl (1990): Die soziale Welt kleiner Betriebe. Wirtschaften, Arbeiten und Leben im mittelständischen Industriebetrieb. Göttingen: Otto SchwartzSearch in Google Scholar

Luig, B. (2020): Günstiger Wein, bitterer Nachgeschmack. Weinexporte von Südafrika nach Deutschland. Berlin: Rosa-Luxemburg-StiftungSearch in Google Scholar

Lutz, B. (1987): Arbeitsmarktstruktur und betriebliche Arbeitsstrategie. Eine theoretisch-historische Skizze zur Entstehung betriebszentrierter Arbeitsmärkte. Frankfurt a.M., New York: CampusSearch in Google Scholar

Pütz, R., G. Rainer, C. Steiner (2020): Vom Lagenwein zum off-shore brand. Qualifizierung und Raumproduktion in globalen Weinbaunetzwerken; in: N. Baur, J. Fülling, L. Hering, E. Kulke (Hg.): Waren – Wissen – Raum. Interdependenz von Produktion, Markt und Konsum in Lebensmittelwarenketten. Wiesbaden: Springer VS, 217–25710.1007/978-3-658-30719-6_8Search in Google Scholar

Salais, R., M. Storper (1992): The four „worlds“ of contemporary industry; in: Cambridge Journal of Economics, 16, 169–19310.1093/oxfordjournals.cje.a035199Search in Google Scholar

Schmidt, J. (2021): Kalkulierte Mobilität. Ökonomische und biographische Perspektiven auf Saisonarbeit. Frankfurt a.M., New York: CampusSearch in Google Scholar

Schröder, B. (2015): Gewerkschaften und Wanderarbeit. Von Saisonarbeit, Werkverträgen und migrantischer Organisierung in der Baubranche und im Grünen Bereich. Münster: Westfälisches DampfbootSearch in Google Scholar

Sengenberger, W. (1987): Struktur und Funktionsweise von Arbeitsmärkten. Frankfurt a.M., New York: CampusSearch in Google Scholar

Thévenot, L. (2006): L’action au pluriel. Sociologie des régimes d’engagement. Paris: La Découverte10.3917/dec.theve.2006.02Search in Google Scholar

Weingärtner, S. (2021): Sociological Labour Market Theories. A German Perspective on an International Debate. Working Paper No. 8, Forschungscluster OPAL der Helmut-Schmidt-Universität HamburgSearch in Google Scholar

© 2024 Jürgen Kädtler, Gisela Kottwitz, publiziert von De Gruyter

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz.