Das Erbe der Menschheit inventarisieren?

-

Jennifer Verhoeven

Auch das Führen einer UNESCO-Welterbeliste ist eine Form der Inventarisation. Es ist das Führen eines Verzeichnisses, in dem die UNESCO seit gut einem halben Jahrhundert das Erbe der Menschheit listen lässt, um es für künftige Generationen zu schützen und zu erhalten. Im Zuge der 17. UNESCO-Generalkonferenz wurde das »Internationale Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt« – die sogenannte Welterbekonvention – am 23. November 1972 unterzeichnet. 194 Staaten sind mittlerweile beigetreten und 1.154 Welterbestätten wurden seit 1978 auf der UNESCO-Welterbeliste verzeichnet (Stand: 2021). Während die Bundesrepublik Deutschland mit über 50 Stätten neben Frankreich und China zu den Staaten gehört, deren Erbe äußerst gut in der Liste abgebildet ist, gibt es immer noch Staaten, die mit keiner einzigen Stätte vertreten sind. Das Ergebnis der Erfassung des Erbes der Menschheit zeigt also auch nach rund 50 Jahren, vor welchen Herausforderungen eine jahrzehntelange Welterbepolitik steht. Längst sind die ikonischen, einzigartigen Stätten gelistet, die völlig offensichtlich über einen außergewöhnlichen universellen Wert verfügen und zu einem weltweiten Besten-der-Besten-Kanon gehören (best of the best). Ihnen sind im Zuge der zunehmenden Popularität der UNESCO -Welterbeliste die Stätten gefolgt, die repräsentativ für das Beste einer Gruppe bzw. einer Kategorie stehen (representative of the best).

Auch präsentiert sich die gewachsene UNESCOWelterbeliste unausgewogen und zu einseitig, um das Erbe einer gesamten Menschheit glaubwürdig abzubilden. Sie enthält deutlich mehr Kultur- als Naturerbestätten, Europa und Nordamerika sind regional überrepräsentiert, sodass nach wie vor ein Nord-Süd-Ungleichgewicht in der Erfassung besteht. Infolgedessen versucht das UNESCO-Welterbekomitee seit Jahrzehnten, die Glaubwürdigkeit der Liste durch die Globale Strategie zu stärken und eine Ausgewogenheit im Weltmaßstab umzusetzen.

Seit vielen Jahren ist zu registrieren, dass politische Interessen das UNESCO-Welterbekomitee beeinflussen, seine Beschlüsse immer häufiger auch von nachvollziehbaren Empfehlungen der Beratergremien – insbesondere von ICOMOS – abweichen und politische Konflikte auf der Ebene der Denkmalpflege ausgetragen werden.

Mit wachsendem Druck auf die UNESCO -Welterbestätten zeigt sich in der täglichen denkmalpflegerischen Arbeit, wie schwierig es ist, die Stätten zu schützen und zu verwalten, wenn deren außergewöhnlicher universeller Wert recht abstrakt oder kurz definiert wurde. Nicht immer erfolgte eine Rückverankerung dieses Werts in den Kategorien der Denkmalwerte nach den Denkmalschutzgesetzen, was das Verständnis für und die Arbeit mit dem außergewöhnlichen universellen Wert einer UNESCO-Welterbestätte erschwert.

Reform des Nominierungs- und Evaluierungsverfahrens

Um diesen Herausforderungen und Aufgaben zu begegnen, beschloss das UNESCO-Welterbekomitee im Rahmen seiner 42. Jahrestagung im Jahr 2018 eine Adhoc-Arbeitsgruppe einzurichten, die prüfen sollte, in welcher Form sich Nominierungs- und Evaluierungsverfahren ganzheitlich und nachhaltig reformieren ließen.[1] Gleichzeitig sollten zum einen Empfehlungen entwickelt werden, die zu einer größeren Aus gewogenheit und Glaubwürdigkeit der UNESCO-Welterbeliste führen, und zum anderen Bedingungen eruiert werden, in welcher Form unterstützende Beratungen neben den drei Beratergremien (ICOMOS, ICCROM und IUCN) durch andere Stellen erreicht werden könnten.[2]

Zweiphasiger Nominierungsprozess mit vorläufiger Bewertung, richtlinien (2021)

Phase – Vorläufige Bewertung (Preliminary Assessment)

| Jahr | Datum | Akteur | To do |

|---|---|---|---|

| 1 | 15. september | antragssteller | eingangsfrist für vorläufige Bewertung, anlage 3, richtlinien (2021) |

| 15. Oktober | Welterbezentrum | Eingangsbestätigung und Vollständigkeitsprüfung | |

| 1–2 | Oktober – September | ICOMOS | Vorläufige Bewertung anhand von Unterlagen (standardisierte Auswertung unter Hinzuziehen thematischer Studien und der ICOMOS-Studie „Filling the gaps“). Konzentration auf außergewöhnlichen universellen Wert, Unversehrtheit und Echtheit, Dialog mit dem Antragssteller |

| 2 | Mai | ICOMOS/IUCN Ausschuss | Prüfung der vorläufigen Bewertung, Anlage 6, Richtlinien (2021) |

| 1. Oktober | ICOMOS | Abgabe des standardisierten Berichts zur vorläufigen Bewertung |

Die Jahre für die vorläufige Bewertungsphase (1) sowie die Nominierungs- und Evaluierungsphase (2) sind nicht aufeinander folgend. Zwischen dem Erhalt des Ergebnisses der vorläufigen Bewertung und der Einreichung des Nominierungsdossiers müssen mind. 12 Monate und dürfen max. fünf Jahre liegen.

Phase – Nominierung & Evaluierung

| Jahr | Datum | Akteur | To do | |

|---|---|---|---|---|

| Ominierung | -1 | 30. september | antragssteller | freiwillige abgabe der Nominierung zur vollständigkeitsprüfung |

| 15. November | Welterbezentrum | Rückmeldung zur Vollständigkeitsprüfung | ||

| 1 * | 1. februar ** | antragssteller | eingangsfrist vollständige Nominierung, anlage 5, richtlinien (2021) | |

| 1. Februar – 1. März | Welterbezentrum | Registrierung, Vollständigkeitsprüfung und Übersendung der Nominierung an ICOMOS, Eingangsbestätigung an Antragssteller | ||

| EVALUIERUNG | 1 | März | ICOMOS | Beginn der Evaluierung |

| Juli – August | ICOMOS | Besichtigung der Nominierung vor Ort | ||

| september – oktober | antragssteller | abgabe zusätzlicher informationen | ||

| November/Dezember | ICOMOS Ausschuss | Bewertung der Nominierung auf Basis der geprüften Unterlagen und der Ortsbesichtigung | ||

| Dezember – 28. februar | antragssteller | abgabe zusätzlicher informationen | ||

| 2 | 31. Januar | ICOMOS | Antragssteller erhält Zwischenbericht zum Stand der Evaluierung | |

| 28. februar | antragssteller | eingangsfrist von zusätzlichen informationen | ||

| März | ICOMOS Ausschuss | Bewertung der Nominierung auf Basis der zusätzlichen Informationen und der Ergebnisse des Dialogs mit Antragssteller, Fertigstellung der Evaluierung inkl. Empfehlung für Welterbekomitee | ||

| 6 Wochen vor Tagung Welterbekomitee | ICOMOS | Abgabe Bewertungen und Empfehlungen an das Welterbezentrum zur Weiterleitung an Antragssteller | ||

| mindest. 14 tage vor tagung welterbekomitee | antragssteller | korrektur sachlicher fehler, anlage 12, richtlinien (2021) | ||

| Juni/Juli | Welterbekomitee | Tagung und Entscheidung über Nominierung |

* Laut Richtlinien „Jahr 1” (aus Sicht des Welterbezentrums)

** Fällt der 1. Februar auf ein Wochenende, müssen Nominierungen bis 17.00 Uhr GMT des vorangehenden Freitags eingehen (Richtlinien, § 128 )

1. Ablaufplan des zweiphasigen Nominierungsprozesses mit vorläufiger Bewertung

Die Arbeitsgruppe sah als übergeordnetes Ziel ihrer Tätigkeit, dass die Glaubwürdigkeit der UNESCO-Welterbekonvention zu wahren und die Erstellung einer ausgewogenen, repräsentativen und glaubwürdigen UNESCO-Welterbeliste zu optimieren sei. Erreicht werden sollte dies durch ein gestrafftes Verfahren und leichter zugängliche, effizientere und kostengünstigere Nominierungen (sowohl für die Antragsteller[3] als auch für die Beratergremien), ohne die Qualität und die Wissenschaftlichkeit des gesamten Verfahrens zu beeinträchtigen.

Es wurden eine Reihe von Empfehlungen für die Reform entwickelt und schließlich ein neues zweiphasiges Nominierungs- und Evaluierungsverfahren erarbeitet, das das UNESCO-Welterbekomitee auf seiner 44. Sitzung im Juli 2021 durch die überarbeiteten »Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt« (künftig Richtlinien) verabschiedete.[4] Zentral für dieses reformierte Verfahren ist eine neu eingeführte vorläufige Bewertung,[5] die generell Aufschluss geben soll, ob eine Stätte sich überhaupt für eine Nominierung eignet. Dieses Verfahren soll relativ unkompliziert sein, einerseits über die nötigen Informationen verfügen, andererseits aber auch vom Umfang her begrenzt und vorbereitend für eine mögliche Nominierung sein. In den aktualisierten Richtlinien (2021) wurde das Kapitel III »Verfahren für die Eintragung von Gütern in die Liste des Erbes der Welt«, in dem das Nominierungsverfahren dargestellt wird, somit grundlegend überarbeitet.

Vorgelagertes Verfahren (upstream process)

Als erster Schritt wird dem Antragsteller nach wie vor geraten, sich mit dem möglichen Potenzial seiner Stätte beispielsweise durch thematische oder Scoping Studien zu befassen: Lässt sich ein außergewöhnlicher universeller Wert begründen? Wie steht es um die Unversehrtheit und Echtheit? Ein erster Aufschlag einer vergleichenden Analyse ist sinnvoll, der die Stätte nicht nur regional oder global kontextualisiert, sondern auch die Lückenstudien von ICOMOS berücksichtigt. Mit diesen Arbeiten soll vorab festgestellt werden, ob eine Nominierung generell erfolgversprechend ist und der Einsatz finanzieller und personeller Ressourcen wirklich sinnvoll erscheint. Bereits in diesem frühen Stadium wird ein freiwilliges vorgelagertes Verfahren (upstream process)[6] angeboten, in dem der Antragsteller vom Welterbezentrum und ICOMOS beraten wird, weitere Informationen und Hinweise erhält sowie durch übersendete Materialien, eine Ortsbegehung oder einen Workshop Unterstützung erfährt.[7] Es ist das erklärte Ziel, zu diesem frühen Zeitpunkt – das heißt vor einem aufwendigen Bewerbungsprozess – erfolgversprechende Nominierungen mit entsprechenden Informationen und Hilfestellungen auszustatten, um Kapazitäten für ein Verfahren aufzubauen. Gleichzeitig soll aber auch die Zahl derjenigen Kandidaten reduziert werden, die im Zuge der offiziellen Nominierung und Evaluierung zu erheblichen Problemen führen würden. Da dieses vorgelagerte Verfahren nicht obligatorisch ist, sind die Kosten vom Antragsteller zu tragen.

In Deutschland haben sich die Bundesländer – aufgrund ihrer Kulturhoheit – 2019 abermals darauf verständigt, die Tentativliste durch ein vorgeschaltetes nationales Evaluierungsverfahren fortzuschreiben. Hierfür wurde die Anzahl der Kandidaten auf maximal zwei je Land reduziert und dezidierte Vorgaben zu den Antragsunterlagen für die Bewerber gemacht. Wie auch schon 2014 wird ein international besetzter Fachbeirat der KMK im kommenden Jahr eine Empfehlung für die fortgeschriebene Tentativliste unterbreiten. Die verabschiedete und neuaufgestellte Tentativliste wird dann bis auf Weiteres für neue Kandidaten geschlossen sein.

Vorläufige Bewertung (preliminary assessment)

Während die oben skizzierte Art der Vorab-Unterstützung freiwillig gewählt werden kann, ist die neu eingeführte vorläufige Bewertung (preliminary assessment)[8] verbindlich und stellt die neue erste Phase im reformierten Nominierungs- und Evaluierungsverfahren dar. Auch hier liegt die primäre Intention darin, dass Antragsteller und ICOMOS zu einem intensiveren Austausch finden, um das Potenzial einer möglichen Nominierung zu beurteilen, sodass frühzeitig von erfolglosen Vorhaben Abstand genommen werden kann. Vor diesem Hintergrund soll die vorläufige Bewertung Aufschluss darüber geben, ob eine vorgeschlagene Stätte über das Potenzial eines außergewöhnlichen universellen Werts verfügt.

Dieses Verfahren, das der Antragsteller jährlich zum 15. September beantragen kann, wird auf der Grundlage der eingereichten Materialien und unter Hinzuziehung weiterer Sachverständiger als eine Art »Schreibtischuntersuchung« durchgeführt. Eine Begehung der Stätte ist in dieser Stufe nicht vorgesehen (Abb. 1).[9] Nach einem Jahr erhält der Antragsteller einen Bericht zur vorläufigen Bewertung mit Empfehlungen und der wichtigen Information, ob die Stätte über das Potenzial für einen außergewöhnlichen universellen Wert verfügt. Dieser Abschlussbericht ist für fünf Jahre gültig. Interessanterweise kann ein Antragsteller eine Nominierung auch dann weiterverfolgen, wenn mit der vorläufigen Bewertung keine positive Empfehlung durch ICOMOS ausgesprochen wurde. Es ist jedoch fraglich, wie erfolgreich ein weiteres Verfahren noch sein kann, wenn das Beratergremium eigentlich von einer Verfolgung des Projekts abgeraten hat.

Vor diesem Hintergrund besteht also für alle Antragsteller die Option, die Nominierung weiterzuverfolgen und mindestens nach einem Jahr die vollständigen Antragsunterlagen für die zweite Phase beim Welterbezentrum zum 1. Februar einzureichen. Die anschließende anderthalbjährige Evaluierungsphase läuft nach dem etablierten System mit ICOMOS ab, das heißt mit der bekannten Sichtung und Bewertung des Dossiers, der Ortsbegehung, den Zusammenkünften des NomiNieruNgsprozess ICOMOS-Ausschusses, den (ab Erarbeitungen 2022) zusätzlicher Informationen durch den Antragsteller und der Entscheidung durch das UNESCO-Welterbekomitee im Rahmen seiner jährlichen Tagung (Abb. 1).[10]

Da die vorläufige Bewertung verbindlich ist, sind hier die Kosten im Nominierungs- und Evaluierungsprozess enthalten. Es wird jedoch von den Vertragsstaaten erwartet, dass sie freiwillige Beiträge für die Evaluierung ihrer Nominierungen entrichten, damit diese neuen zusätzlichen Kosten aufgefangen werden können.

Übergangszeitraum von 2023 bis 2026

Weil das neue Nominierungs- und Evaluierungsverfahren künftig mindestens vier Jahre umfassen wird, bedarf es eines zeitlichen Vorlaufs und einer Übergangsphase, bis das UNESCO-Welterbekomitee über die ersten Nominierungen mit vorläufiger Bewertung entscheiden kann. Dafür wurde ein Zeitraum von 2023 bis 2026 definiert (Abb. 2). In dieser Übergangsfrist kann der Antragsteller entscheiden, ob er von der vorläufigen Bewertung Gebrauch machen möchte oder eine einstufige Evaluierung nach den Richtlinien (2019) bevorzugt. Ab dem 1. Februar 2027 entscheidet das UNESCO-Welterbekomitee nur noch über Nominierungen, für die im Vorfeld eine vorläufige Bewertung durchgeführt wurde, sodass die erste Frist für dieses Datum der 15. September 2023 ist. Antragsteller sollten dies bei der Aufstellung ihrer Zeitpläne berücksichtigen.

| Jahr | Eingangsfrist | Nominierungen |

|---|---|---|

| 2022 | 1. Februar | ohne vorläufige Bewertung Anlage 5, Richtlinien (2019) |

| 2023 – 2025 | 1. Februar * | ohne vorläufige Bewertung anlage 5, richtlinien (2021) |

| 2026 | 30. Januar* | mit oder ohne vorläufiger Bewertung Anlage 5, Richtlinien (2021) |

| 15. September 2023 | Eingangsfrist für Nominierungen mit vorläufiger Bewertung | |

| ab 2027 | 1. Februar * | nur mit vorläufiger bewertung Anlage 5, Richtlinien (2021) |

| 15. September 2024 | Eingangsfrist für Nominierungen |

* Fällt der 1. Februar auf ein Wochenende, müssen Nominierungen bis 17.00 Uhr GMT des vorangehenden Freitags eingehen (Richtlinien, § 128 )

2. Nominierungsprozess ab 2022

Außergewöhnlicher universeller Wert

Reformierte Anlage 5, Richtlinien (2021)

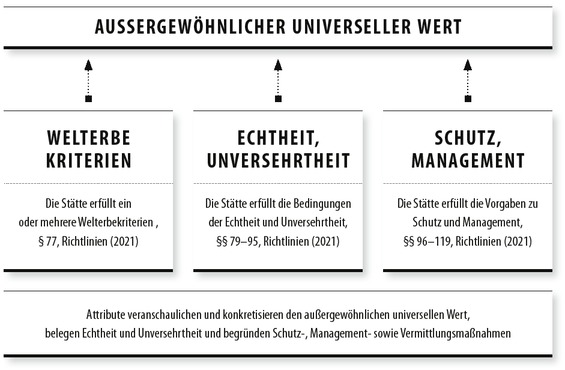

Für alle Nominierungen gilt seit dem 2. Februar 2022 die neue Anlage 5 der Richtlinien (2021). Dies betrifft auch die deutschen Kandidaten, die sich auf der derzeitigen Tentativliste befinden, wie das Schweriner Residenzensemble oder die Bayerischen Schlösser König Ludwigs II. In der Anlage 5 wurde zum Teil der Aufbau der Kapitel modifiziert und das Kapitel 2 »Beschreibung« von seinem Umfang her definiert. Neu ist ebenfalls der Stellenwert, der den Attributen (attributes)[11] in der Aktualisierung der Anlage 5 zufällt. Über die Attribute lässt sich der außergewöhnliche universelle Wert einer Kulturerbestätte veranschaulichen und konkretisieren. Diese können materielle Qualitäten sein, die sich beispielsweise auf bauliche Strukturen beziehen, sie können aber auch Immaterielles wie Prozesse, soziale Arrangements oder kulturelle Praktiken meinen. Attribute können somit Gebäude oder Bauwerke sowie ihre Formen, Materialien, baulichen Strukturen oder ihre Gestaltung umfassen, sie können sich im Städtebau auf einen Stadtgrundrisse beziehen oder im Bereich der Funktionen als religiöse Zeremonien, spirituelle Verbindungen, Bautechniken oder visuelle Beziehungen verstanden werden.[12]

Bisher tauchten die Attribute in den Richtlinien lediglich im Kontext der »Echtheit« und ihrer materiellen und immateriellen Bedingungskriterien auf.[13] Nun wird bereits im Kapitel 2 des Dossiers eine kurze Beschreibung der wesentlichen Attribute gefordert. Dies ist insofern wichtig, da abstrakte Werteformulierungen mit der materiellen Substanz und/oder den immateriellen Funktionen zu verknüpfen sind, und die Benennung und Beschreibung der Attribute im Kapitel 2 die Grundlage für die anschließende Begründung und Erklärung des außergewöhnlichen universellen Werts in Kapitel 3 darstellen.

Darüber hinaus liefern die Attribute auch die Basis für die Schutz-, Management- und Vermittlungsmaßnahmen, die im Nominierungsdossier und Managementplan darzulegen und zu entwickeln sind (Abb. 3). Ihre Erfassung und Definition stellen daher eine wesentliche Grundlage für die weitere Arbeit mit der Stätte dar.[14] Sie sind nicht nur für Neunominierungen, sondern im Rahmen des 3. Zyklus der periodischen Berichterstattung auch für die bestehenden Welterbestätten zu leisten. Vor diesem Hintergrund ist es zentral, dass die Erfassung der Attribute in die Denkmalausweisung und -begründung gemäß dem jeweiligen Landesrecht Eingang findet und eine Synchronisation erfolgt. Besteht diese Verankerung des außergewöhnlichen universellen Werts beispielsweise über die Attribute im Denkmalwert, ist eine gute Grundlage für die weitere Arbeit und den Schutz der Welterbestätte gegeben.

Fazit

Das Führen einer UNESCO -Welterbeliste im 21. Jahrhundert macht die Herausforderungen deutlich, die aus einem halben Jahrhundert Welterbepolitik resultieren. Die Reform des Nominierungs- und Evaluierungsprozesses in ein zweistufiges Verfahren ist hierbei ein neuer Versuch, die Globale Strategie stärker zu verfolgen und das Welterbeübereinkommen sowie die UNESCO-Welterbeliste in ihrer Glaubwürdigkeit zu stärken. Natürlich geht mit diesem Ansinnen einher, die UNESCO-Welterbeliste langsamer wachsen zu lassen und diejenigen Kandidaten frühzeitig herauszufiltern, die erhebliche Schwierigkeiten oder keine Erfolgsaussichten haben. Die Neuregelung geht jedoch nicht so weit, dass eine negative Einschätzung nach der vorläufigen Bewertung das Aus für eine Nominierung darstellt. Es wird sich künftig zeigen, ob an diesem Punkt die Richtlinien abermals nachzujustieren sind. Dies bezieht auch das freiwillige Entrichten von Beiträgen für Evaluierungen mit ein. Zu hoffen ist, dass die Qualität der Antragsunterlagen durch Straffung und Fokussierung des Umfangs zunimmt und die Identifikation der Attribute zu adäquaten Schutz-, Management- und Vermittlungsmaßnahmen führen.

-

Abbildungsnachweis

1–3: Landesamt für Denkmalpflege Hessen, @ polynox Darmstadt

© 2022 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, Germany

Articles in the same Issue

- Inhalt

- Vorwort

- Aufsätze

- Dem Ganzen verpflichtet

- Inventarisation im 21. Jahrhundert

- »Inventarisation als Daueraufgabe«

- Neue, alte Herausforderung

- Forum

- Zur Erinnerung

- (Post-)Kolonialismus als Thema der Denkmalpflege

- Denkmalschwärmen

- Berichte

- Das Erbe der Menschheit inventarisieren?

- Länderübergreifendes Erfassungsprojekt Braunkohleindustrie

- Eisenbahnbrücken als »Denkmale im Netz«

- Deep Learning in der Denkmal-Inventarisation

- Zukunftsfragen. Perspektiven für die Denkmalpflege

- Aktuelles

- Kurzberichte aus den Ländern

- Rezensionen

- Wider das Verschwinden der Dinge. Die Erfindung des Denkmalinventars

- Weiterbauen. Das Lebendige in der Architektur

- Nachrufe

- Tilmann Breuer (1931 – 2022)

- Karl Ganser (1937 – 2022)

- Stefan Winghart (1952 – 2022)

Articles in the same Issue

- Inhalt

- Vorwort

- Aufsätze

- Dem Ganzen verpflichtet

- Inventarisation im 21. Jahrhundert

- »Inventarisation als Daueraufgabe«

- Neue, alte Herausforderung

- Forum

- Zur Erinnerung

- (Post-)Kolonialismus als Thema der Denkmalpflege

- Denkmalschwärmen

- Berichte

- Das Erbe der Menschheit inventarisieren?

- Länderübergreifendes Erfassungsprojekt Braunkohleindustrie

- Eisenbahnbrücken als »Denkmale im Netz«

- Deep Learning in der Denkmal-Inventarisation

- Zukunftsfragen. Perspektiven für die Denkmalpflege

- Aktuelles

- Kurzberichte aus den Ländern

- Rezensionen

- Wider das Verschwinden der Dinge. Die Erfindung des Denkmalinventars

- Weiterbauen. Das Lebendige in der Architektur

- Nachrufe

- Tilmann Breuer (1931 – 2022)

- Karl Ganser (1937 – 2022)

- Stefan Winghart (1952 – 2022)