Abstract

Dealing with design piracy is a blind spot in German business history, but studies on the importance of industrial property rights as an element of business strategies are also scarce in general. This article uses the example of the «Barmer Artikel», a specific segment of Wuppertal’s textile industry, during the period from the 1920s to the 1960s to examine how market strategies as well as legal disputes, conflict behaviour and juridical solutions were mutually dependent with regard to design protection. It shows that the enforcement of intellectual property rights was primarily a question of opportunity costs and that both plaintiffs and defendants carefully considered their actions, e.g. whether they appealed to the local arbitration court, took ordinary legal action or whether they avoided proceedings altogether. The findings reveal that property rights regimes are contingent and are equally determined by legal and economic considerations. As a result, the theoretical enforceability of property rights was factually more important than their practical enforcement.

Einleitung

«Das Geschmacksmusterrecht entstand mit der europäischen Textilindustrie.»[1] Die Idee, gewerbliche Schutzrechte zu definieren bzw. geistiges Eigentum rechtlich zu schützen, wurde historisch von juristischen und ökonomischen Erwägungen gleichermaßen geprägt.[2] Deshalb subsumiert der Begriff «für gewerbliche Zwecke bestimmte Muster (Flächenmuster) oder Modelle (plastische Muster), die einer ästhetischen Formgebung dienen», vor allem Stoffmuster, aber z. B. auch Tapeten, Vasen oder Flaschen.[3] Trotz einiger Vorläufer avancierte der Geschmacksmusterschutz erst im Zuge der Industrialisierung zu einer allgemeingültigen Rechtsvorstellung und wurde dabei auch als Element der Wirtschaftsförderung verstanden, um alteingesessene, auf handwerklicher Kunstfertigkeit beruhende Gewerbe vor einer Konkurrenz zu schützen, die keine Kosten für die Entwicklung neuer Designs aufwenden wollte und womöglich auch qualitativ schlechtere Ware produzierte – ein (standortpolitisches) Motiv, das auch in späteren Zeiten wirkmächtig blieb.[4]

Das im Deutschen Reich zum 1. April 1876 eingeführte Geschmacksmustergesetz[5] schützte im Kern die schöpferische Leistung eines Urhebers, sofern diese «neu und eigentümlich» war (§ 1). Die Designs mussten in einem Gewerbe selbst entwickelt worden sein oder dort Verwendung finden können. Das Gesetz schützte nicht nur die schöpferische Leistung, sondern auch die konkrete Anwendungsform. Insofern handelt es sich um eine hybride Rechtsform zwischen ästhetischem Urheberrecht und den technischen Schutzrechten. Ferner sind die Übergänge fließend – einerseits zum Kunstschutz, wenn es vorrangig um das ästhetische Element geht, anderseits zum Gebrauchsmuster, sofern der Anwendungsnutzen höher als die Ästhetik gewichtet wird.[6]

Das Schutzrecht war zeitlich befristet und konnte maximal 15 Jahre gewährt werden (§ 8). Bei angestellten Designern ging es auf den Betrieb bzw. das Unternehmen über, sofern es keine anderweitigen vertraglichen Regelungen gab (§ 2). Um das Schutzrecht zu erlangen, reichte die Eintragung in das Musterregister des Stand- oder Wohnortes aus. Dieses wurde von der Behörde geführt, die auch das Handelsregister verwaltete, in der Regel das örtliche Amtsgericht (§ 9). Die Eintragung musste allerdings bereits vor der wirtschaftlichen Verwertung erfolgen (§ 7).

Damit waren zwar bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die rechtlichen Grundlagen für den Geschmacksmusterschutz geschaffen worden, doch ihre unterstellte volkswirtschaftliche Bedeutung[7] war bislang ebenso kaum Gegenstand wirtschaftshistorischer Untersuchungen wie ihre Relevanz für Unternehmens- oder Produktstrategien.[8] Überhaupt wendet sich namentlich die Unternehmensgeschichte der Bedeutung gewerblicher Schutzrechte nur sehr zögerlich zu – mit zwei Ausnahmen: Patente wurden in jüngerer Zeit sowohl im Rahmen wirtschaftshistorischer Innovationsforschung als auch hinsichtlich der wissenschaftlichen Kooperation von Unternehmen untersucht.[9] Mit dem steigenden Interesse an der Konsumgüterindustrie geriet zudem das Markenrecht verstärkt in den Blick.[10]

Das relativ geringe, vornehmlich begleitende Interesse an Fragen der gewerblichen Schutzrechte liegt zu einem großen Teil am Gegenstand selbst. Der Markterfolg von Unternehmen basiert nicht auf der umfassenden Anwendung, sondern auf der Existenz (und abschreckenden Wirkung) solcher Schutzrechte. Die theoretische Durchsetzbarkeit erhält somit größeres Gewicht als ihre praktische Durchsetzung. Sie verleiht Unternehmen, die (viele) Schutzrechte besitzen, z. B. eine höhere Reputation, die wiederum im Markt genutzt werden kann, um eigene Interessen durchzusetzen.[11]

In dieser Hinsicht sind Schutzrechte vor allem als «Erziehungsinstrument» zu interpretieren, das die Marktakteure dazu anhält, sie als öffentliches Gut zu akzeptieren und grundsätzlich regelkonform zu agieren.[12] Sie erlangten vor allem dann Bedeutung, wenn Märkte sich wandelten oder vergrößerten und (illegale) Imitationen, d. h. die Normverletzung, zumindest kurzfristig wirtschaftlichen Erfolg versprach. Schutzrechte wurden jedoch selten mit rein rechtlichen Mitteln durchgesetzt, sondern vor allem durch Kommunikation, Kooperation mit Wettbewerbern bzw. vor- und nachgelagerten Akteuren in der Wertschöpfungskette (z. B. dem Handel) oder direkt durch aktive Marktdurchdringung in den Zielländern. Somit entschieden sich die betroffenen Unternehmen meist dagegen, Rechtsdurchsetzungskosten aufzuwenden, und investierten stattdessen in positive Unternehmenskommunikation. Häufig ging damit auch eine internationale Standardisierung, Ausweitung oder Reformulierung von Schutzrechten einher.[13]

Insofern tragen gewerbliche Schutzrechte positiv zu Marktbildungs- bzw. Marktverfassungsprozessen bei und reagieren wiederum auf diese, ohne dass sie zwangsläufig auf dem ordentlichen Rechtsweg, d. h. durch Anrufung staatlicher Gerichte, erstritten werden müssten. Vielmehr spielte die außergerichtliche Konfliktlösung eine weit größere Rolle, sei es mit den skizzierten unternehmerischen Strategien, sei es mittels formaler Konfliktlösung durch Lizenzverträge oder (internationale) Schiedsgerichte. Deren historische Bedeutung für die Beilegung wirtschaftlicher Streitfragen ist zwar unbestritten,[14] doch unternehmens- und wirtschaftshistorisch ebenfalls kaum erforscht.[15]

Gewerbliche Schutzrechte sind folglich ein dynamisches Instrument in Märkten, dessen Ausgestaltung sich nur durch das Zusammenspiel von Rechtsnormen, Marktakteuren und Konfliktstrategien erklären lässt. Schutzrechte verfolgen zwar einen überzeitlichen Anspruch – Schutz des geistigen Eigentums –, sind in der Praxis aber höchst kontingent[16]; oder lakonisch ausgedrückt: «Historical research agrees with other disciplines, confirming that imitation is a complex phenomenon and it is not possible to provide generalizations».[17]

Dieses komplexe Phänomen bedarf somit vor allem weiterer empirischer Studien, die sowohl die rechtliche als auch die unternehmerische Seite sowie die sich daraus ergebenden Modi der Konfliktlösung im Kontext der Marktentwicklung berücksichtigen. Am Beispiel von Geschmacksmusterstreitigkeiten in einem Segment der Barmer Textilindustrie wird daher im Folgenden der Frage nachgegangen, wie sich Unternehmensstrategie, Marktentwicklung sowie Konfliktverhalten und Konfliktlösung wechselseitig bedingten: Unter welchen Marktbedingungen griffen Unternehmen zu welchen (Rechts-)Mitteln, um ihre Schutzrechte durchzusetzen? Wann häuften sich Klagen über Designpiraterie und wie lässt sich die teils bewusste Missachtung von Schutzrechten als unternehmerische Strategie erklären? Welche Formen der Konfliktlösung wurden gesucht, bewährten sich oder wurden als nicht geeignet betrachtet, um künftige Schutzrechtsverletzungen zu verhindern? Die Grundlage der Untersuchung bildet die Überlieferung des «Schiedsgerichts der Industrie- und Handelskammer für den Wuppertaler Industriebezirk in den sogenannten Barmer Artikeln der Textilindustrie» im Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv Köln, innerhalb derer etwas mehr als 30 Schiedsgerichtsfälle von den 20er bis in die späten 60er Jahre überliefert sind.[18]

Vielfalt und Glokalität: Strukturmerkmale der Industrie der Barmer Artikel und Entwicklung bis zum Ende der 20er Jahre

«Barmer Artikel» ist eine Sammelbezeichnung für eine ganze Reihe textiler Veredelungsprodukte primär aus der Bandweberei und der Flechterei: Bänder, Kordeln, Litzen und Spitzen in ihren zahlreichen Verwendungsformen, z. B. als Hutbänder, Dekorationsbänder für Geschenke oder Zigarren, Gurtbänder und Hosenträger, Schnürsenkel, Reißverschlussbänder, Etiketten u. v. m. Das Zentrum der Produktion lag in Barmen und Umgebung, aber auch Betriebe z. B. in Sachsen, Baden, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und in Böhmen fertigten Barmer Artikel.[19]

Vor allem im 18. Jahrhundert erfuhr die spezialisierte Produktion von Barmer Artikeln gerade für Exportmärkte eine erhebliche Ausweitung.[20] Ursprünglich waren die kaufmännischen Funktionen von der Produktion strikt getrennt. Verleger übernahmen den Rohstoffeinkauf und den Vertrieb, die Produktion selbst erfolgte in Heimarbeit. Diese strikte Trennung verlor zwar im Verlauf der Industrialisierung durch die Errichtung von Fabriken an Bedeutung, doch das Nebeneinander von maschinengestützter zentralisierter Produktion und der Auftragsproduktion in Heimarbeit blieb bestehen. So existierten allein in Barmen 1954 noch knapp 150 Hausbandwebereien mit durchschnittlich etwas mehr als drei Webstühlen, im gesamten Stadtgebiet Wuppertal waren es 573 und in den angrenzenden Gemeinden weitere 646, d. h. insgesamt stellten 1219 Haushalte auf 2753 Webstühlen Barmer Artikel in Heimarbeit her. Überdies gab es noch insgesamt mehr als 250 Bandfabriken.[21]

Der Begriff «Barmer Artikel» suggeriert Homogenität, wo keine war. Die klein- und mittelbetriebliche Struktur bei zugleich persistenten Verlagsstrukturen war letztlich Ausdruck einer großen Vielfalt hochspezialisierter, aufeinander aufbauender und voneinander abhängiger Produktionsbetriebe. Es handelte sich um eine typische batch production im Sinne Scrantons mit hoher Arbeitsintensität, hoher Spezialisierung, hoher Flexibilität, relativ kleinen Produktionsserien (bei Modeartikeln), enger Zusammenarbeit mit dem Handel und hoher Abhängigkeit von Marktentwicklungen.[22]

Barmer Artikel lassen sich in zwei größere Gruppen einteilen: Alltagsgüter wie Schnürsenkel, Hosenträger und Reißverschlussbänder sowie «Luxusgüter» wie Hutbänder oder Besatzkordeln und sonstige Nouveautés. Die Wertschöpfung ergab sich vor allem durch den Veredelungsprozess, der eine hohe Spezialisierung und entsprechende Fertigkeiten erforderte. Verarbeitet wurden alle gängigen Natur- und Kunstfasern. Insbesondere bei den Luxusgütern spielte die Entwicklung und Antizipation von Moden eine große Rolle, d. h. gerade dieses Segment erforderte eine ausgesucht neue und eigentümliche Modeschöpfung, womit auch die Eintragung von Geschmacksmustern ausgesprochen nahe lag.[23]

Barmer Artikel wurden nicht direkt von den Konsumenten erworben, sondern von Verlegern oder Textilhändlern, die die Ware an Kurzwarengeschäfte oder Konfektionäre weiterveräußerten. Nachfrage war «überall vorhanden, wo sich Menschen nach der internationalen Mode kleiden, also fast in der gesamten heutigen Kulturwelt.»[24] Ende der 1890er Jahre exportierten allein die Barmer Produzenten Artikel im Wert von neun bis zehn Mio. Mark jährlich in die USA.[25] Die Exportquote bei allen Barmer Artikeln lag bei etwa 60 Prozent, bei einigen Artikeln noch deutlich darüber. Die Produktion war lokal, der Absatz global, die Barmer Artikel-Industrie mithin glokal. Doch noch vor dem Ersten Weltkrieg forderte die ausländische Konkurrenz ihre starke Position auf dem Weltmarkt heraus.[26]

Diese Konkurrenz verschärfte das allgemeine Problem einer starken Konjunktur- und Modereagibilität der Branche. Bei einzelnen Artikeln waren Umsatzrückgänge von 50 bis 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr keine Seltenheit. Die Branche als Ganzes konnte dies jedoch in der Regel durch einen entsprechenden Mehrabsatz eines anderen Barmer Artikels – z. B. Spitze statt Rüsche – kompensieren.[27] In dieser Hinsicht avancierte auch das in vielen anderen Bereichen überkommene, bei den Barmer Artikeln aber persistente Verlagssystem zu einer vorteilhaften Organisationsform, da es – freilich zu Lasten der Heimarbeiter, die von Lohnaufträgen abhingen – sehr flexibel auf kurzfristige Marktwandlungen reagieren konnte.[28]

Der Erste Weltkrieg stellte einen tiefen Einschnitt dar. Der (temporäre) Verlust von Auslandsmärkten, Rohstoffknappheit und die Umstellung auf Papiergarn, das nicht auf Kriegswirtschaft ausgelegte Sortiment, fortbestehende Exporthindernisse nach 1918 sowie nachfragewirksame Modeänderungen in den 20er Jahren waren nur einige der Herausforderungen, der sich die Wuppertaler Textilwirtschaft gegenübersah.[29] In den Folgejahren machten sich auch in Barmen zeittypische Probleme bemerkbar, so vor allem Überkapazitäten, gestiegene Selbstkosten und entsprechender Rationalisierungsdruck. Paradoxerweise stieg die Anzahl der Produktionsbetriebe aber an und lag 1928 etwa ein Drittel höher als 1914. Dies war das Ergebnis einer weiteren Ausdifferenzierung der Barmer Artikel-Industrie, stand aber im Widerspruch zu Rationalisierungserfordernissen, da die Produktionskapazitäten dadurch im Vergleich zum Vorkriegsstand um etwa 20 Prozent höher lagen, während die Kapazitätsauslastung nur 70 Prozent des Vorkriegsdurchschnitts erreichte. Kostenprogression war die Folge, d. h. die Stückkosten der Barmer Artikel-Industrie stiegen, während zugleich die Weltmarktpreise für Barmer Artikel fielen. Deshalb wirtschafteten immer weniger Betriebe in den 20er Jahren rentabel.[30]

Die kaufkraftbedingt gesunkene Inlandsnachfrage machte sich u. a. in einem scharfen Preiswettbewerb bemerkbar und auch das Auslandsgeschäft ging merklich zurück: Die Exportquote lag 1928 nur noch bei 35 Prozent (statt 60 Prozent um 1913), nicht zuletzt, weil die internationale Konkurrenz günstiger produzieren konnte. Um global konkurrenzfähig zu bleiben, mussten Barmer Unternehmen im Ausland häufig zu Preisen anbieten, die unter den Selbstkosten lagen. Ein Teil des geschrumpften Exports resultierte mithin allein aus der Logik der Kostendegression: Um die Maschinen zumindest einigermaßen auslasten zu können, akzeptierte man verlustbringende Exporte.[31]

Insbesondere die Produzenten der Massenartikel hatten Schwierigkeiten, gerade weil Design als Unterschiedsmerkmal keine große Rolle spielte. Dadurch fand in diesem Segment vor allem ein Preiswettbewerb statt: «Leider sind die Preise leicht nachzuahmender Stapel- und Massenartikel auf dem Weltmarkte […] derart gedrückt, daß hier ein Wettbewerb auf Grund ordentlicher Kalkulationspreise meist ein Ding der Unmöglichkeit ist.»[32] Hingegen galt die Qualität von Barmer Artikeln (aus Barmen) weiterhin als maßgeblicher Faktor im globalen Wettbewerb: «Die Kollektionen einer Reihe von Unternehmungen […] legen davon Zeugnis ab, daß man […] sich mit allen Mitteln bemüht, den belgischen, französischen, chinesischen etc. Konkurrenzerzeugnissen etwas Ebenbürtiges an die Seite zu stellen. Gewiß sind auch hier spürbare Preisunterschiede zu verzeichnen […], aber Materialgüte und Materialverarbeitung geben doch oft genug Anlaß zur Bevorzugung von Barmer Erzeugnissen.»[33]

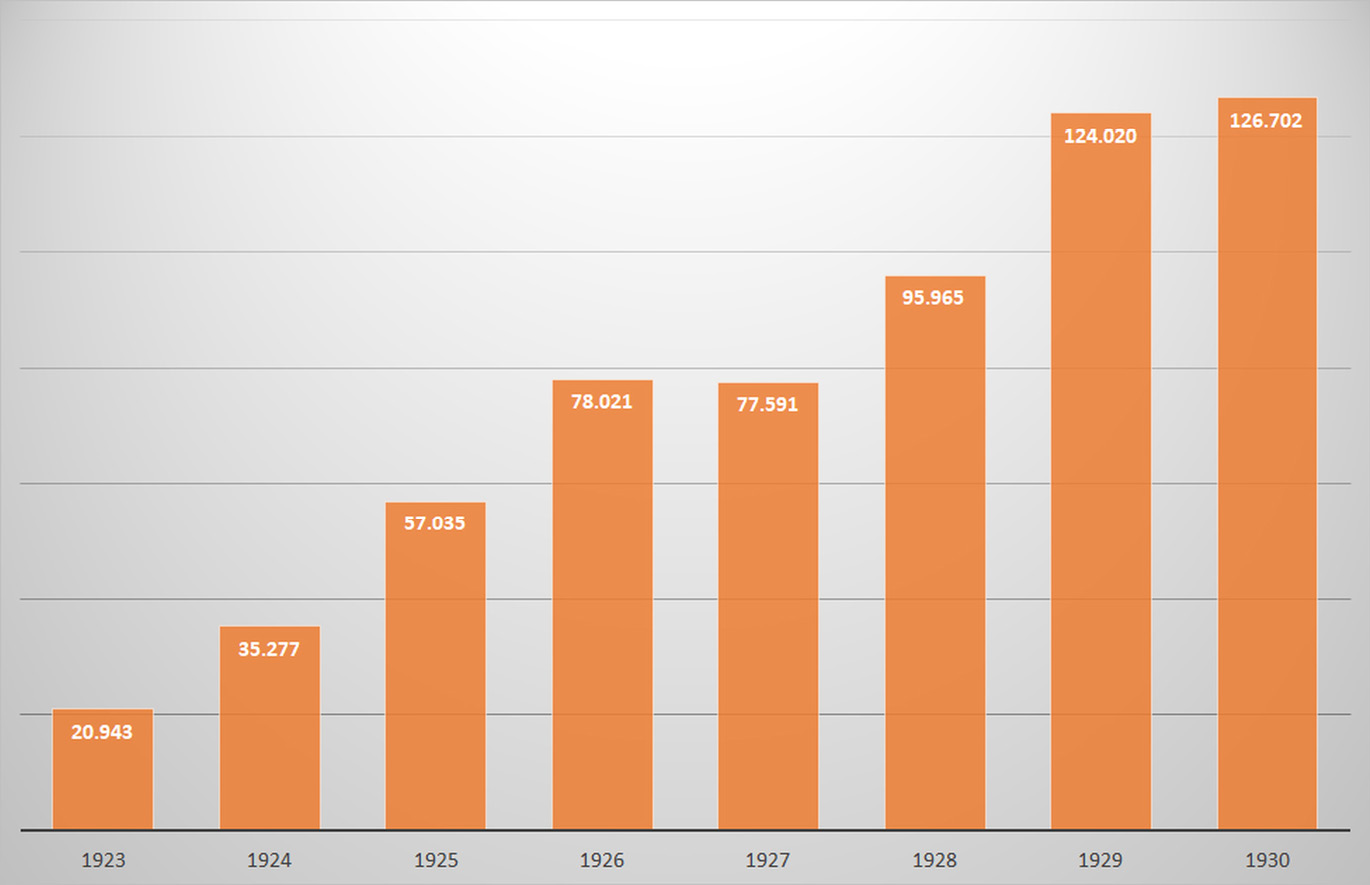

Bei aller Vielfalt und Konkurrenz untereinander einte die Unternehmen daher das gemeinsame Interesse an den Barmer Artikeln.[34] Sie konkurrierten zwar um spezialisierte Arbeitskräfte und Abnehmer, waren jedoch zugleich auf eine Kooperation untereinander angewiesen, weil die Märkte volatil waren, wechselseitige Unterstützung daher im Unternehmensinteresse lag und vor allem weil die Barmer Artikel als gemeinsames Qualitätsversprechen die globale Marktposition mitbestimmten. Die Unternehmen verfügten über dieselben Angebotskonditionen – Arbeitskosten, Arbeitsqualität, Infrastruktur, Steuern etc. –, sodass der Markterfolg letztlich überwiegend durch zwei Aspekte bestimmt wurde: höhere Rentabilität oder erweiterten Absatz durch «neue und eigentümliche» Produkte, d. h. modisches und innovatives Design. Entsprechend stieg die Anzahl von Geschmacksmusteranmeldungen (reichsweit) – überwiegend waren dies Textilmuster[35] – in der Weimarer Zeit deutlich an: Von 1923 bis 1930 versechsfachte sich deren Anzahl (s. Graphik 1).

Neueintragungen von Geschmacksmustern im Deutschen Reich 1923 bis 1930

Quelle: Furler, Geschmacksmustergesetz (wie Anm. 1), 12.

Angesichts einer veränderten Weltwirtschaft, veränderter globaler Wettbewerbsstrukturen und eines scharfen Preiskampfs auf den Inlandsmärkten, eines absehbaren Fachkräftemangels,[36] Insolvenzen und Marktaustritten[37] sowie zunehmenden Klagen über «Kopisten» bzw. unlautere Nachahmungen[38] gewann Design als Wettbewerbsfaktor nicht nur, aber auch im Wuppertal zunehmend an Bedeutung.[39] Es avancierte zum Leitgebot der Stunde,

diejenigen Artikel zu forcieren, die von der Mode begünstigt werden und in diesen Modeartikeln höchste Leistungen zu vollbringen. Zeigt sich doch immer mehr, daß fast nur noch solche Barmer Artikel auf gewinnbringenden Absatz rechnen können, die den verwöhntesten Geschmack befriedigen und der Weltmarktkonkurrenz ebenbürtig gegenüber zu treten vermögen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Hauptaugenmerk vorerst auf die geschmacksvollste Musterung und günstigste Rohstoffeindeckung zu richten sein.[40]

Organisation und Einfluss des Schiedsgerichts der Industrie- und Handelskammer für den Wuppertaler Industriebezirk in den sogenannten «Barmer Artikeln» der Textilindustrie

Barmen war ein naheliegender Standort für ein Geschmacksmusterschiedsgericht, da die Stadt mit gut 7800 eingetragenen Geschmacksmustern – bzw. etwa einem Fünftel aller angemeldeten Muster im Deutschen Reich – 1925 weit vor allen anderen deutschen Amtsgerichtsbezirken lag (s. Tabelle 1). Das benachbarte Elberfeld wies gut 1000 Eintragungen auf, sodass im späteren Wuppertal gut 8900 Muster registriert waren.

Eingetragene Geschmacksmuster in ausgewählten Amtsgerichtsbezirken 1922 bis 1925 (sortiert nach Anzahl eingetragener Muster 1925)

|

Amtsgericht |

1922 |

1924 |

1925 |

|

Barmen |

3.376 |

5.872 |

7.843 |

|

Seligenstadt |

208 |

4 |

3.418 |

|

Berlin |

1.873 |

2.656 |

3.318 |

|

Dresden |

1.062 |

1.928 |

3.294 |

|

Leipzig |

2.419 |

1.698 |

3.075 |

|

Plauen |

3.010 |

1.950 |

2.394 |

|

Krefeld |

214 |

166 |

1.538 |

|

Stuttgart |

580 |

748 |

1.120 |

|

Hamburg |

1.130 |

692 |

1.102 |

|

Elberfeld |

418 |

544 |

1.065 |

|

Summe |

14.290 |

16.258 |

28.167 |

Quelle: Aktennotiz Geschmacksmusterschutz, 24.11.1955, in: RWWA, 22/612/2.

Rechtsfragen in der Wirtschaft eigneten sich besonders gut für eine nicht-staatliche Konfliktregulierung, da Fragen im Vordergrund standen, für deren Regelung eine Kenntnis der spezifischen Usancen relevanter war als eine dezidiert juristische Expertise: «Bei der Schaffung des Schiedsgerichtes ging man von der heute auch noch zutreffenden Erwägung aus, daß bei den unter den Wuppertaler Fabrikanten leider nur zu häufigen Geschmacksmusterdifferenzen in der Mehrzahl der Fälle weniger die Klärung schwieriger Rechtsfragen von Wichtigkeit ist als die auf tatsächlichem Gebiet liegende Feststellung, ob eine unzulässige Nachbildung oder lediglich eine (erlaubte) freie Benutzung einzelner Motive eines Musters» vorliege und ob ein Muster die Kriterien Neuheit und Eigentümlichkeit tatsächlich erfülle. Dies wiederum könnten ohnehin nur Sachverständige beurteilen, deren Gutachten daher in aller Regel die Urteile der ordentlichen Gerichte maßgeblich beeinflussten. Daher käme man «schneller und billiger zum Ziel», wenn die Gutachter direkt selbst im Rahmen der Schiedsgerichtsbarkeit urteilten. Die Kosten lagen bei Gebühren von 30 bis 200 Mark im Schiedsverfahren niedriger als im auch zeitlich aufwendigeren ordentlichen Gerichtsverfahren.[41]

Interessierte Vertreter des Barmer Textilgewerbes hatten sich daher 1903 in der Vereinigung für den Geschmacksmusterschutz in Barmer Artikeln zusammengetan und in der revidierten Fassung des Schiedsvertrags 1913 vereinbart, «daß alle zwischen ihnen auf diesem Gebiet infolge Verletzung des Urheberrechts durch unbefugte und unlautere Nachbildung von Mustern entsprechenden Rechtsstreitigkeiten von dem bei der Handelskammer zu Barmen […] errichteten Schiedsgericht für Geschmacksmusterschutz unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden werden sollten.» Damit etablierten die Vereinsmitglieder ein für sie verbindliches Verfahren, das jedoch auch Nicht-Mitgliedern offenstand, sofern diese sich einem Schiedsverfahren unterwarfen.[42]

Die Schiedsgerichtsordnung entsprach den üblichen Usancen in Schiedsverfahren, die bei Bedarf von ehrenamtlichen, unbefangenen und sachkundigen Personen durchgeführt wurden. In der Tradition kaufmännischer Ehrbarkeitsvorstellungen sollten sich die Beklagten selbst vor dem Schiedsgericht verantworten; eine Vertretung durch Rechtsanwälte war daher unzulässig (§ 13). Im Selbstbild handelte es sich weniger um juristische Fragen als um eine Angelegenheit unternehmerischer Geschäftsmoral. Auch deshalb war das Schiedsgericht explizit angehalten, einen Vergleich zwischen den Parteien herbeizuführen (§ 17). Zum Schutz vor etwaigen Reputationsschäden waren sämtliche Verfahren zudem nicht-öffentlich und streng vertraulich (§ 10).

Die Konkurrenz zum ordentlichen Rechtsweg war stets – eher latent als konkret – vorhanden. Gelegentlich wurden im Kreis der Barmer Industrie Stimmen laut, die auf staatsanwaltschaftliche Verfolgung und damit strafrechtliche Sanktion setzten. Die bis dahin gemachten Erfahrungen waren freilich zwiespältig, da die Staatsanwaltschaften in Geschmacksmusterfragen sehr unterschiedlich vorgegangen waren, sodass die Mehrheit in der Vereinigung weiterhin in der Schiedsgerichtsbarkeit das zweckmäßigere Verfahren sah.[43]

Die Mitglieder der Vereinigung für Geschmacksmusterschutz stammten, wenig überraschend, vor allem aus Barmen selbst (s. Tabelle 2). Bei einer ersten Bestandsaufnahme 1929 stellten sie mit über 60 Prozent die Mehrheit; alle Wuppertaler Betriebe kamen zusammen auf knapp 80 Prozent. Bis zur Mitte der 30er Jahre verstärkte sich die lokale Konzentration noch, sodass 1936 knapp 90 Prozent der Mitglieder aus Wuppertal stammten.[44] Dafür waren drei Entwicklungen ausschlaggebend: Während der Weltwirtschaftskrise ging, erstens, die Zahl der Mitglieder stark zurück, weil Unternehmen aus dem Markt austraten, sie keine Barmer Artikel mehr produzierten oder weil es an potentiellen Konkurrenten im eigenen Marktsegment mangelte.[45] Unter diesen Marktbedingungen schieden, zweitens, vor allem Mitglieder aus weiter entfernten Regionen (Südwestdeutschland, Sachsen) aus und, drittens, stieg nach 1933 die Mitgliedszahl wieder deutlich an, weil vor allem Barmer Betriebe dem Schiedsgericht nun beitraten.[46] Folglich korrelierten die regionale Mitgliederkonzentration und der Bedeutungsaufschwung des Schiedsgerichts als Konfliktlösungsinstanz. Anders ausgedrückt, nahm der zugeschriebene Nutzen in dem Maße zu, wie sich die Mitgliederstruktur (regional) homogenisierte.

Regionale Verteilung der Mitgliedsfirmen des Schiedsgerichts 1929, 1932 und 1936

|

8.2.1929 |

4.2.1932 |

26.2.1936 |

||||

|

Wuppertal-Barmen |

85 |

60,7 % |

76 |

62,3 % |

105 |

67,7 % |

|

Wuppertal-Elberfeld |

12 |

8,6 % |

12 |

9,8 % |

20 |

12,9 % |

|

Wuppertal-Ronsdorf |

13 |

9,3 % |

12 |

9,8 % |

10 |

6,5 % |

|

Lüttringhausen |

5 |

3,6 % |

3 |

2,5 % |

4 |

2,6 % |

|

Langenberg |

3 |

2,1 % |

3 |

2,5 % |

3 |

1,9 % |

|

Remscheid |

3 |

2,1 % |

2 |

1,6 % |

2 |

1,3 % |

|

Wermelskirchen |

2 |

1,4 % |

2 |

1,6 % |

1 |

0,6 % |

|

Schwelm |

1 |

0,7 % |

1 |

0,8 % |

2 |

1,3 % |

|

Krefeld |

4 |

2,9 % |

4 |

3,3 % |

4 |

2,6 % |

|

Lobberich |

1 |

0,7 % |

1 |

0,8 % |

1 |

0,6 % |

|

Kettwig |

1 |

0,7 % |

1 |

0,8 % |

1 |

0,6 % |

|

Basel |

3 |

2,1 % |

2 |

1,6 % |

1 |

0,6 % |

|

Lörrach |

2 |

1,4 % |

2 |

1,6 % |

0 |

0,0 % |

|

Grenzach |

1 |

0,7 % |

1 |

0,8 % |

1 |

0,6 % |

|

Stuttgart |

1 |

0,7 % |

||||

|

Köln-Mülheim |

1 |

0,7 % |

||||

|

Bergisch Born |

1 |

0,7 % |

||||

|

Cranzahl/Sachsen |

1 |

0,7 % |

||||

|

Gesamt |

140 |

100 % |

122 |

100 % |

155 |

100 % |

Quelle: Eigene Erhebungen nach Sonderdruck aus dem Wuppertaler Wirtschaftsblatt, Nr. 6, 1929; Sonderdruck aus dem Bergischen Wirtschaftsblatt, 3. Jg., Nr. 10, 1932, 299–301, in: RWWA, 22/5/1; Schiedsgericht der Bergischen Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Remscheid für den Geschmackmusterschutz in den sogenannten «Barmer Artikeln» der Textilindustrie, 26.2.1936, in: RWWA, 22/5/2.

Bis 1929 wurde das Schiedsgericht nur selten in Anspruch genommen. Erst mit seiner Neuzusammensetzung am 8. Februar 1929 gewann es an Relevanz.[47] In dieser Phase wurden etwa 500 Geschmacksmuster pro Jahr neu beim Amtsgericht Barmen eingetragen.

Die lange Unsichtbarkeit des Schiedsgerichts führte nach 1929 zunächst zu Unsicherheiten in der Verfahrenspraxis. Zwar besaßen die Akteure große Marktkenntnis, aber ihr juristisches Know-how war nicht sonderlich ausgeprägt. Deshalb seien, so eine konstruktive Kritik aus dem Jahr 1930, einige Beklagte schlecht vorbereitet gewesen und hätten auf entlastendes Material verzichtet, da sie glaubten, «daß namentlich bei einfachen Mustern ein Musterschutz überhaupt nicht gewährt würde». Weil es durch die Nachlässigkeit von Beklagten auch zu «Fehlurteilen» komme, die nachträglich nicht mehr korrigiert werden konnten und die dem Ansehen des Schiedsgerichts schadeten, sei es zweckmäßig, vor Aufnahme des Schiedsverfahrens eine formale Belehrung über das Musterschutzrecht vorzunehmen; auch sollten Konfliktparteien verpflichtet werden, untereinander nicht in der Angelegenheit zu korrespondieren oder gar unlautere Absprachen zu treffen. Das Schiedsgericht griff die Anregungen auf und präzisierte das Verfahren im vorgeschlagenen Sinne.[48]

Jährliche Neueintragungen von Geschmacksmustern beim Amtsgericht Barmen 1932 bis 1949

Quelle: Geschmacksmusterschutz in Wuppertals Industrie, in: Westdeutsche Rundschau Nr. 66, 18.3.1950, in: RWWA, 22/612/2.

Ein Fall – Fa. Toelle gegen Fa. Brüssel – sorgte für besonderes Aufsehen, weil sich in dessen Folge eine Generaldebatte über die Sinnhaftigkeit schiedsrichterlicher Konfliktbeilegung entwickelte. Konkret standen drei Vorwürfe im Raum: einseitige Verhandlungsführung, unzureichende Konfliktlösung durch Vergleich und Bruch der Vertraulichkeit. Dem ersten Vorwurf sollte durch eine Änderung der Schiedsgerichtsordnung abgeholfen werden, nach der die Konfliktparteien und nicht mehr die IHK den Leiter des Verfahrens bestimmen sollten. Der zweite Vorwurf war systemischer Natur und stellte die Schiedsgerichtsbarkeit grundsätzlich als Mittel der Schutzrechtsdurchsetzung in Frage. Der Vertreter der Fa. Toelle, Heinrich Rosenbaum, gab mehr oder minder klar zu verstehen, dass er weitere Schiedsverfahren wegen ihres inhärenten Vergleichsbemühens ablehnte – die Firma trat auch zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus der Vereinigung aus – und dass er sich von der ordentlichen Gerichtsbarkeit mehr Gerechtigkeit erhoffte. Er habe im Nachgang versucht, auf eine Änderung des Schiedsspruchs hinzuwirken,[49] sei aber an der Weigerung der Industrie- und Handelskammer sowie des Schiedsgerichts gescheitert. Vertreter der Kammer hielten dem entgegen, dass das Verfahren in der Schiedsgerichtsordnung klar geregelt und der Schiedsspruch verbindlich sei. Rosenbaum stünden jedoch andere Rechtsmittel zur Verfügung: eine Aufhebungsklage (§ 1041 ZPO), Beleidigungsklage gegen die Mitglieder des Schiedsgerichts oder Klage nach § 336 Strafgesetzbuch (Parteilichkeit bzw. Rechtsbeugung von Schiedsrichtern). Gerade dieser letzte Aspekt deutet darauf hin, dass es um mehr ging als nur um ein Schiedsverfahren, denn Rosenbaum beklagte erhebliche Reputationsverluste, weil Details aus dem vertraulichen Schiedsverfahren öffentlich bekannt geworden waren. Dafür machte er vor allem den Obmann des Verfahrens, Adolf Schmitz, verantwortlich: Rosenbaums Firma Toelle sei

durch die Zurechtweisung seines Sohnes in dem Schiedsgericht und durch Bekanntwerden dieses Vorgangs auf das Schwerste geschäftlich geschädigt worden […]. Deshalb habe er immer wieder versucht, eine Klärung herbeizuführen und den Weg der Verständigung gewiesen. Diesen Weg der Verständigung habe aber das Schiedsgericht bezw. Herr Schmitz nicht beschritten, vielmehr sei zur Beseitigung der Differenzen seinem Sohn die Abgabe einer Erklärung zugemutet worden, über die er empört gewesen sei.[50]

Vertraulichkeit, Reputation und Konkurrenzerwägungen führten häufiger zu schwierigen Gemengelagen. Ein Kunde konfrontierte beispielsweise einen Unternehmer mit der exakten Schadensersatzsumme aus einem vertraulichen Schiedsverfahren. Das Schiedsgericht ging dem nach, aber bis der Fall geklärt werden konnte, wurde einiges an Porzellan zerschlagen. Falsche Verdächtigungen und eidesstattliche Erklärungen waren die Folge – und kein Einzelfall.[51] Schließlich stellte sich heraus, dass es sich nicht um eine gezielte Indiskretion gehandelt hatte, die auf Geschäftsschädigung abzielte, sondern der Kunde hatte aus einer wohl nur beiläufigen Äußerung in einem ganz anderen Zusammenhang lediglich die (richtigen) Schlüsse gezogen. Dennoch hielt die mangelnde Vertraulichkeit die betroffene Firma zunächst davon ab, dem Schiedsgericht beizutreten.[52]

Die Wirkung der Schiedsgerichtsurteile hing generell davon ab, inwiefern sich die Kontrahenten an die geschlossenen Vergleiche gebunden sahen. Ob das unlautere Verhalten in Wuppertal in der Folge tatsächlich eingestellt wurde, darf bezweifelt werden. Da etliche Firmen häufiger mit denselben Vorwürfen konfrontiert wurden, hatten die Vergleiche und Schiedssprüche offenbar nicht durchgängig Abschreckungspotential, d. h. der erzieherische Effekt blieb nicht selten aus. «Schöpferischen Fabrikanten erweisen Sie mit Vergleichen keinen Dienst. Vergleiche ermutigen die schuldigen Fabrikanten zu Wiederholungen.»[53]

Einer Firma wurde konkret nachgewiesen, entgegen eigener Zusagen weiterhin kopierte Muster in Umlauf gebracht zu haben. Man solle daher «knechtische und böswillige Nachahmungen in Zukunft weniger milde beurteilen»,[54] und Vergleiche nur bei versehentlicher Nachahmung anstreben.[55] Einige Unternehmer erblickten in der Rechtspolitik des Schiedsgerichts letztlich einen Anreiz zur Designpiraterie: «Auch ich bin der Ansicht, daß Fabrikanten, welche vom Nachahmen fremder Muster leben, garnichts besseres tun können, als Mitglied des Schiedsgerichts zu werden, da sie hier den besten Schutz genießen. Der klagende Fabrikant aber hat beim Vergleich meistens den Schaden und sogar beträchtlichen Schaden.»[56]

An diesem Punkt wurde der erzieherische Charakter des Schiedsgerichts besonders deutlich. Es ging nicht vornehmlich darum, die Schutzrechte durchzusetzen. Selbst wenn man wünschte, «daß sehr scharfe Urteile gefällt würden und rücksichtslos gegen derartige Freibeuter verfahren würde», sei es doch Aufgabe eines Schiedsgerichts, «unnütze Verärgerung zwischen uns Konkurrenten zu vermeiden; denn nur wenn wir bestrebt sind, auf schiedlich friedlichem Wege derartige Streitigkeiten aus der Welt zu schaffen […], wird es uns gelingen, auch für andere Fragen, die ebenso wichtig sind, ein freundschaftliches Zusammenarbeiten unter uns Wuppertaler Fabrikanten dauerhaft zu ermöglichen.»[57]

In dieser Sicht galt das Schiedsgericht als Instrument einer regionalen Marktverfassungspolitik, während die Schutzrechtsdurchsetzung vor staatlichen Gerichten als der deutlich schlechtere Weg angesehen wurde. Von einem kooperativ-erzieherischen Vorgehen versprach sich die Mehrheit der Marktakteure einen größeren Nutzen als von der Durchsetzung von Schutzrechten um jeden Preis. Die Begründung war dabei letztlich auch, dass sich der Gegenstand – per se strittige Muster – gar nicht rechtssicher beurteilen lasse. Daher führe auch der ordentliche Rechtsstreit gerade nicht zu einer größeren Transaktionssicherheit. Die kontroverse Debatte über das Schiedsgericht und seine Maßstäbe wie auch die Diskussion über alternative (staatliche) Rechtsdurchsetzung diente schließlich dazu, intern Erwartungen an das Schiedsgericht und dessen Zielsetzungen zu konkretisieren, führte aber nicht zu einer grundlegenden Reform.

Die Schiedsordnung änderte sich dennoch: Aufgrund staatlicher Vorgaben ließ das Schiedsgericht seit 1933 Rechtsanwälte zu und führte einen «Arierparagraphen» ein.[58] Der neugefasste Schiedsvertrag verwies 1935 nicht mehr nur auf das Geschmacksmusterrecht, sondern bezog das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit ein,[59] weil sich in früheren Fällen Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Lauterkeitsfragen und Musterschutz ergeben hatten. Dadurch war fraglich, ob das Schiedsgericht überhaupt berufen war, den Konflikt zu lösen.[60] Die explizite Einbeziehung des Lauterkeitsrechts präzisierte die Zuständigkeit des Schiedsgerichts und unterstrich erneut dessen erzieherischen Anspruch, legitimes Marktverhalten von unlauteren Marktpraktiken zu unterscheiden. 1937 zielte ein Schiedsfall sogar ausschließlich auf Fragen des unlauteren Wettbewerbs ab.[61]

Der Geschmacksmusterschutz war – wie die Schiedsgerichte auch – in den 20er Jahren verstärkt zum rechtspolitischen Thema geworden[62] – angesichts zunehmender transnationaler Designpiraterie auch international. Die Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums hatte die wechselseitige Anerkennung nationaler Schutzrechte geregelt. Sie wurde durch das Haager Abkommen 1925 und die Londoner Übereinkunft 1934 konkretisiert. Der Ratifizierungsprozess, der 1939 erfolgreich abgeschlossen wurde, wurde im Deutschen Reich von nationalen Reformdiskussionen begleitet,[63] die aber materiell folgenlos blieben.[64] Auch die Barmer Textilindustrie hatte sich 1934 (erfolgreich) dagegen verwahrt, die Eintragung von Geschmacksmustern zu zentralisieren bzw. von den lokalen Amtsgerichten auf das Reichspatentamt zu übertragen, weil der Gerichtsort in der Regel auch der Ort des Amtsgerichts sei. Fragliche Geschmacksmuster waren somit im Rechtsstreit rasch zugänglich. Ein zweiter Streitpunkt betraf das Recht, Geschmacksmuster auch versiegelt hinterlegen zu dürfen. Da die Regel deutsche Hersteller vor Kopien durch ausländische Unternehmen schützen konnte, galt sie in der wirtschaftsnationalistischen Zwischenkriegszeit als bewahrenswert.[65]

Gerade die Barmer Artikel-Industrie klagte zwar vermehrt über Verstöße internationaler Konkurrenten gegen den Geschmacksmusterschutz – diese seien in der Tschechoslowakei «am schlimmsten»[66] –, doch ihr lokales Schiedsgericht war an transnationaler Rechtsdurchsetzung selbst nicht sonderlich interessiert: Ein Urheber eines umstrittenen Musters erklärte sogar unwidersprochen, er habe die Motive «aus einer englischen Zeitung entnommen und weiter ausgeführt». Daraus leitete er ab, dass es «also seine Idee» sei. Das Schiedsgericht folgte dieser Deutung, d. h. es galt nicht als unlauteres Gebaren, ausländische Motive zu kopieren, sondern in diesem Fall begründete die transnationale Designpiraterie aus Sicht des Schiedsgerichts sogar ein nationales Schutzrecht.[67]

Das konnte zwar 1936 niemanden überraschen, gilt doch die Textilbranche nicht von ungefähr als weltmarktabgewandter «Prototyp nationalsozialistischer Industriepolitik», doch Bewirtschaftung, Außenhandels- und Autarkiepolitik sowie der auch durch die NS-Rassenpolitik verursachte Boykott deutscher Produkte auf den internationalen Märkten mussten gerade einer modeorientierten Exportbranche wie der Barmer Artikel-Industrie zu schaffen machen.[68] Der deutliche Rückgang der jährlichen Geschmacksmusteranmeldungen seit 1937 (s. Graphik 2) auf beinahe Null (1943/44) spiegelt das wider. Das Geschmacksmusterrecht hatte unter diesen Bedingungen keinerlei Bedeutung mehr für die Formulierung der Unternehmenspolitik. Entsprechend stellte auch das Schiedsgericht mit Kriegsbeginn seine Tätigkeit ein.[69]

Konfliktfelder und Konfliktbeilegung: Ausgewählte Schiedsgerichtsfälle aus den 30er Jahren

Die Problematik des Rechtskonflikts beim Musterschutz brachte ein Zeitgenosse konzis auf den Punkt: «Bekanntlich ist es ganz besonders schwierig, in einfachen Formen etwas Neues und Schönes herauszubringen.»[70] Das «Neue und Eigentümliche» war bei Barmer Artikeln noch schwieriger zu beurteilen als in anderen Fällen, weil es sich, pointiert ausgedrückt, um äußerst redundante Artikel handelte: schmale Bänder mit Motiven. Daher lag es nahe «daß in sehr vielen Fällen bei Mustern, über die ein Streit zwischen 2 Parteien entsteht, die Frage der Neuheit und Eigentümlichkeit an sich schon strittig ist.»[71] Mal ging es um einzelne Farbkombinationen, mal um leicht ergänzte Blumenmuster, mal um dasselbe Motiv auf einem anderen textilen Stoff – wann war in diesen Fällen ein Artikel neu und eigentümlich?

Beanstandete Kopie (li.) und geschütztes Muster (re.) (1932)

Beanstandet wurden die gleiche Farbwahl und Linienführung des linken Musters. Die Unterschiede betrafen nur nebensächliche Motive. Eine Bewertung des Falls unterblieb jedoch. Die Fa. Rudolf Homberg zog das beanstandete Muster «infolge der Geringfügigkeit des Objekts» aus dem Verkehr, ohne jedoch auf den Sachverhalt selbst einzugehen oder eine Rechtsverletzung anzuerkennen. Die Kromberg & Freiberger KG gab sich damit zufrieden und zog ihre Klage zurück.[72]

Diese keineswegs triviale Frage verhandelte das Schiedsgericht in etwa sechs bis zehn Sitzungen pro Jahr, wobei gerade zu Beginn der 30er Jahre der Schiedsbedarf spürbar anstieg.[73] Der Rechtskonflikt war gleichwohl eine Ausnahme. Bei etwa 500 bis 600 neu angemeldeten Mustern (und fortbestehenden Schutzrechten aus Vorjahren) waren selbst die 24 Schiedsfälle im klagereichsten Jahr 1932 eine geringe Anzahl. Rechnerisch entsprach dies gerade einmal vier Prozent der jährlichen Neuanmeldungen, bezogen auf alle bestehenden Schutzrechte dürfte somit 1932 weniger als ein Prozent aller Muster rechtlich umstritten gewesen sein, auch wenn hierzu keine genaue Zahlen vorliegen, die den ordentlichen Rechtsweg einschließen.[74]

Musterstreitsache (1967)

Quelle: Rudolf Homberg an die Industrie- und Handelskammer Wuppertal, 20.9.1967, in: RWWA, 22/931/2. Auch dieses Verfahren wurde durch einen Vergleich beigelegt bzw. das strittige Muster nicht weiter produziert.

Mitglieder des Schiedsgerichts, Schiedsfälle und Konfliktbeilegung 1930 bis 1940

|

1930 |

1931 |

1932 |

1933 |

1934 |

1935 |

1936 |

1937 |

1938 |

1939 |

1940 |

|

|

Mitglieder |

139 |

133 |

124 |

118 |

169 |

161 |

150 |

155 |

153 |

k.A. |

k.A. |

|

verhandelte Anträge |

4 |

7 |

24 |

9 |

8 |

13 |

11 |

9 |

2 |

1 |

0 |

|

a) Vergleich |

1 |

4 |

8 |

6 |

8 |

9 |

3 |

2 |

|||

|

b) Schiedsspruch |

1 |

1 |

1 |

2 |

1 |

||||||

|

c) sonstige Erledigung |

2 |

2 |

15 |

3 |

2 |

8 |

6 |

Quelle: Schiedsgericht für den Geschmacksmusterschutz, o.D. (1939), in RWWA, 22/5/2; Bergische Industrie- und Handelskammer an den Präsidenten des Hanseatischen Oberlandesgerichts, 13.5.1941, in: RWWA 22/5/22. Abweichungen zu den Mitgliedszahlen in Tab. 2 resultieren aus unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten.

Von allen statistisch erfassten Fällen zwischen 1930 und 1937 wurden nur sechs durch einen Schiedsspruch entschieden (6,8 Prozent), während die übrigen Fälle, wie durch die Schiedsgerichtsordnung intendiert, durch Vergleich (41 bzw. 48,2 Prozent) oder anderweitig (38 bzw. 44,7 Prozent) erledigt wurden. Bei diesen sonstigen Erledigungen handelte es sich um eine «gütliche Beilegung vor der Verhandlung», die Rücknahme oder sonstige Erledigung der Klage,[75] meist infolge Vermittlung einzelner Personen. Dadurch ergab sich ein erzieherischer Effekt innerhalb der eigenen «peer group» gleichsam von selbst. Die latente, im Einzelfall auch konkret nachgewiesene Gefahr von Reputationsschäden wirkte allein wegen der geographischen und geschäftlichen Nähe tendenziell disziplinierend.

Die Reichweite des Schiedsgerichts ging freilich über seine Mitglieder hinaus, doch nur ein Teil der Konfliktparteien, die kein Mitglied waren, erklärte sich zum Schiedsverfahren bereit,[76] andere jedoch nicht.[77] Möglicherweise spekulierten diese Unternehmen darauf, dass die Kontrahenten den Gang vor die ordentlichen Gerichte scheuten, was angesichts höherer Kosten und längerer Verfahrensdauer kein unwahrscheinliches Szenario war.[78] Solche rechtstaktischen Erwägungen sind explizit jedoch nur für spätere Zeiten belegt.[79]

Das Schiedsgericht nahm nicht alle Konfliktfälle an. War absehbar, dass es selbst keine Lösung von Rechtskonflikten würde herbeiführen können oder dass es sich um Rechtsfragen grundsätzlicher Art handelte, verwies es die Antragsteller in Einzelfällen gemäß § 16 der Schiedsordnung an die ordentliche Gerichtsbarkeit.[80] Neben den formalen Verfahren klärte das Schiedsgericht in einfachen Fällen Geschmacksmusterstreitfragen auch ohne größeren bürokratischen Aufwand. Die Geschäftsführung beantwortete entsprechende Anfragen, deren Charakter freilich etwas diffus bleibt.[81] Vermutlich waren sie dergestalt, dass angefragt wurde, ob sich ein Sachverhalt überhaupt für eine Klage eignete. Hingegen dürfte die Geschäftsführung konkrete Geschmacksmusterkonflikte nicht selbstständig erledigt haben.[82]

Die Dauer der eigentlichen Schiedsverfahren variierte, lag aber in den meisten Fällen deutlich unter jener ordentlicher Gerichtsverfahren.[83] Die überlieferten Fälle des Jahres 1932 waren häufig innerhalb einer Woche erledigt und nur wenige nahmen mehr als einen Monat in Anspruch; das längste dauerte vier Monate. In den späten 30er Jahren stieg die Verfahrenszeit jedoch merklich an. Nur einer der sechs überlieferten Fälle zwischen 1936 und 1938 wurde in weniger als zwei Monaten beigelegt, die drei längsten Verfahren dauerten zwischen 6 Monaten und einem Jahr, in einem Fall letztlich bis zur vollständigen Erledigung aller Zahlungen sogar knapp zwei Jahre.[84]

Bei diesen letzten drei Fällen waren jeweils Rechtsanwälte eingebunden, die seit einem Gesetz vom 20. Juli 1933[85] nicht länger aus Schiedsverfahren ausgeschlossen werden durften. Bei aller Vorsicht angesichts der geringen Fallzahl dürfte die stärkere «Verrechtlichung» Schiedsverfahren komplizierter und langwieriger gemacht haben. In diesem Sinne kritisierten auch schiedsgerichtserfahrene Unternehmer die «bei Vertretung der Parteien durch Rechtsanwälte nicht immer leichten und oft zeitraubenden Verhandlungen des Schiedsgerichts»[86] oder sprachen von «Anwälten, die sich nicht genug darin können, die beiden Parteien gegeneinander zu hetzen.»[87]

Die meisten Verfahren liefen jedoch nach kaufmännischen Prinzipien ab, d. h. der Unternehmer oder der Geschäftsführer vertrat die Interessen seiner Firma. Die Fa. Zanner GmbH nutzte das Schiedsgericht besonders offensiv und verklagte 1932 gleich fünf Konkurrenten, vier davon mit nahezu wortgleichen Schreiben, vor dem Schiedsgericht. Die Fima hatte offenkundig seit 1931 systematisch nach Schutzrechtsverletzungen Ausschau gehalten. Vier der Designpiraterie verdächtigen Firmen – Fa. Willi Hegel (Kopie eines geschützten Artikels ohne jede Änderung), Fa. Wilh. Wiener (Kopie bei schlechterer Qualität), Fa. Max Scheffels (Kopie ohne Änderung), Fa. Stöcker & Co. (Kopie) gehörten der Vereinigung für den Geschmacksmusterschutz jedoch nicht an. Zanner bot ihnen dennoch zunächst den Weg über das Schiedsgericht an, stellte aber für den Fall, dass sie sich nicht auf ein Schiedsverfahren einlassen würden, Klage vor einem ordentlichen Gericht in Aussicht.[88]

Die Fa. Hegel unterwarf sich darauf dem Verfahren. Die Kopie war völlig unstrittig. Hegel stellte die Produktion des Artikels ein, nannte alle Kunden, die den Artikel bezogen hatten, überließ der Zanner GmbH die bereits produzierte Ware und zahlte die Schiedsgebühr in Höhe von 30 Mark.[89] Wilh. Wiener hingegen behauptete, nie ein Muster der Art angefertigt zu haben, wie Zanner ihm unterstellte. Er weigerte sich deshalb, sich dem Schiedsgericht zu unterwerfen. Da Zanner sich aber sicher war, Beweise für eine Musterverletzung durch Wiener zu haben, übergab die Firma die Unterlagen an ihren Rechtsanwalt zur weiteren Verfolgung der Angelegenheit. Ob das Unternehmen darauf tatsächlich den ordentlichen Rechtsweg beschritt, ist nicht ersichtlich.[90]

Die Fälle Scheffels und Stöcker ermöglichen Einblicke in offenkundige Pirateriestrategien kleinerer Unternehmen. Die Fa. Max Scheffels etwa entfernte den Artikel umgehend aus dem Sortiment und gab an, ein Vertreter habe ihr das Muster übersandt, woraufhin sie insgesamt 500 Meter Band gefertigt habe. Sie habe nicht gewusst, dass das Muster geschützt sei, und hoffte, mit dieser Erklärung den Streit beenden zu können.[91] Auch Stöcker antwortete, es sei ein externer (Probe-)Auftrag gewesen und man habe nicht gewusst, dass ein Schutzrecht verletzt werde.[92] In aller Regel ergab sich aus einer reinen Kopie ein Unternehmergewinn für Designpiraten nur bei solchen expliziten Aufträgen. Bei einem nicht gesicherten Absatz boten sie daher den kopierten Artikel zugleich günstiger[93] und/oder mit geringerer Qualität im Markt an.[94]

Nichtwissen und Lohnaufträge auf Basis der Muster waren also in beiden Fällen wahlweise Begründung oder Ausrede. Zanner bestand jedoch auf restloser Aufklärung. Scheffels lehnte ein Schiedsverfahren ab. Wenn Zanner vollständige Aufklärung wünsche, müsse die Firma den ordentlichen Gerichtsweg beschreiten. Scheffels hielt die entsprechende Ankündigung Zanners offenbar für eine leere Drohung.[95] Stöcker wiederum hatte in seiner Antwort die Schutzrechtsverletzung als solche bereits anerkannt, woraufhin Zanner auf Schadenersatz bestand. Bereits 1931 hatte Zanner Stöcker gegenüber dem Schiedsgericht der Piraterie beschuldigt. Es sei bekannt, «daß die Firma Stöcker & Co. sehr skrupellos in der Nachahmung fremder Muster ist» und Zanner wollte die Angelegenheit keineswegs erneut auf sich beruhen lassen.[96]

Stöcker und Scheffels wurden mehrfach wegen Schutzrechtsverletzungen angeklagt.[97] Sie kopierten jeweils so lange, bis es einem betroffenen Konkurrenten auffiel und stellten die Produktion dann sofort ein. Der wirtschaftliche Schaden des Klägers dürfte häufig relativ gering gewesen sein, weil es, wie in den vorliegenden Fällen, um kleine Produktionsmengen ging. Stöcker hatte z. B. nur 1500 Meter mit einem Wert von 250 bis 300 RM produziert, weshalb auch ein neutraler Angehöriger des Schiedsrichterkollegiums, Otto Lücke, ob «der Geringfügigkeit des Objekts» von einer weiteren Verfolgung der Angelegenheit abgesehen wissen wollte und Schadenersatz nicht für angemessen hielt.[98] Zanners weitere Bemühungen, mit Hilfe des Schiedsgerichts zu seinem Recht zu gelangen, scheiterten letztlich, weil die Fa. Stöcker auf weitere Schreiben nicht mehr reagierte. Für das Schiedsgericht hatte sich der Fall damit erledigt.[99]

So lange folglich bestimmte Bagatell- oder Geringfügigkeitsgrenzen nicht überschritten wurden, erschienen Klagen vor einem ordentlichen Gericht eher unwahrscheinlich, weil dem hohen Verfahrensaufwand nur ein geringer potentieller Entschädigungsanspruch gegenüberstand. Insofern setzte das Geschmacksmusterrecht sogar Anreize zur Musterpiraterie: Die Strafandrohung des Geschmacksmusterrechts war nicht hinreichend glaubwürdig bzw. die Durchsetzbarkeit von Schutzrechten war nicht vollständig gegeben. Somit bestimmten letztlich Opportunitätskosten, ob und in welcher Form eine Schutzrechtsverletzung verfolgt wurde.

Allerdings bleibt in den genannten Fällen die Rolle des Handels bzw. der Verleger im Dunkeln. Es ist denkbar, dass die Piraterie nicht von den Produzenten ausging, sondern das einzelne Händler gezielt mit geschützten Mustern Lohnaufträge an Kleinunternehmen vergaben,[100] um bei gefragten Mustern größere Mengen absetzen zu können. Solche Vorwürfe wurden wiederholt erhoben: «Es liegt doch im Interesse der gesamten Industrie, wenn diejenigen Exporteure bekannt gegeben werden, welche immer wieder Muster eines Fabrikanten anfertigen lassen. Man wäre auf diese Weise in der Lage, derartige Exporteure auszuschalten und ihnen keine Musterkollektionen mehr zu geben.»[101]

Weil die Lohnunternehmer häufig zu geringeren Kosten produzierten als die schutzrechtsbesitzenden Firmen, ließen sich so höhere Handelsmargen erzielen. In diesem Fall wälzten Verleger bzw. der Handel das Schutzrechtsrisiko wissentlich auf die kleineren Auftragsproduzenten ab. Sollten die entsprechenden Äußerungen, nur Kundenaufträge ausgeführt zu haben, nur vorgeschoben gewesen sein, wäre die Piraterie aber eher das Geschäftsmodell der Produzenten gewesen. Definitiv gab es – indes nicht klar bestimmbare – Bagatellgrenzen, innerhalb derer sich Kopisten dem Schiedsgericht gezielt entziehen konnten, ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren fürchten zu müssen. Doch im Fall der Firma Max Scheffels war zumindest eine positive erzieherische Entwicklung zu erkennen, denn sie ließ nach einigen Klageverfahren gegen sich eigene Muster schützen und klagte Ende 1932 selbst vor dem Schiedsgericht wegen Geschmacksmusterverletzungen.[102]

Der fünfte «Zanner-Fall» verdeutlichte in erster Linie die schwierige Grenzziehung bei der Bewertung von Geschmacksmustern, die den eigentlichen Kern der Schiedsgerichtsarbeit ausmachte. Zanner hatte der Firma Fritz Moll eine Schutzrechtsverletzung vorgeworfen. Moll erkannte die Ähnlichkeit der Muster ohne Weiteres an, aber Zanner habe die «Ausmusterung eines Klöppeleinsatzes mit einem ausgesprochenen Bändcheneffekt» schützen lassen, während Moll «bereits im Dezember 1928 als Bändchenarbeit herausgebrachtes Handarbeitsmuster imitiert, mich also einer Idee bedient [habe], die von meiner Firma schon vor Jahren herausgebracht worden ist.» Das Schiedsgericht folgte jedoch dem Kläger und erkannte implizit an, dass das Muster als solches zwar nicht neu gewesen sei, seine Verwendung als Klöppeleinsatz aber die maßgebliche Neuerung darstellte. Es handelte sich letztlich also um eine Klarstellung aus praktischer Sicht, dass nicht nur das Design, die grundsätzliche Anordnung von Formen und Farben maßgeblich war, sondern dass Neuheit und Eigentümlichkeit sich eben auch durch die konkrete Anwendung, das Produkt selbst, ergeben konnten. Der Vergleich des Schiedsgerichts trug aber Molls Argumenten durchaus Rechnung und erkannte an, dass er gutgläubig gehandelt habe. Bestehende Aufträge durfte er daher noch ausführen, nur keine neuen mehr annehmen. Auch musste er seine Kunden darüber informieren, dass nur die Zanner GmbH das Recht habe, den fraglichen Artikel künftig zu produzieren.[103] Dieser Vergleich steht sinnbildlich für Zielsetzung und Schiedspraktik generell: Das Schiedsgericht erkannte in Geschmacksmusterverletzungen nicht zwangsläufig ein strafwürdiges Vergehen, sondern berücksichtige die erheblichen Auslegungsschwierigkeiten und schuf mit seinen Vergleichen Rechtssicherheit für künftige Transaktionen.

Der Geschmacksmusterschutz bereitete vereinzelt auch den Boden für Wettbewerbsabsprachen von Unternehmen. Die Fa. H.A. Nierhaus hatte mehrere Uhrenbänder kopiert, für die Arthur Krommes & Co. das Schutzrecht besaß, und bei der eigenen Kundschaft explizit damit geworben, günstiger als Krommes anzubieten. Mit ihrem Preisdumping, so Krommes, habe Nierhaus dafür gesorgt, dass «die Preise alle auf den Hund gekommen sind». Weil auch andere Firmen dem Beispiel folgten, sei der Artikel «verdorben». Nierhaus stritt alle Vorwürfe ab, bot aber Krommes & Co. eine Preiskonvention an, «ohne dadurch irgendeinen Rechtsanspruch an[zu]erkennen».[104] Da das Schiedsgericht danach in dieser Angelegenheit nicht mehr eingebunden wurde, beendete dieses Kartellierungsangebot offenbar den Konflikt. Auch im Verfahren Vorsteher & Bünger gegen A. Rohleder zog der Kläger zurück, nachdem man sich auf Preisabsprachen geeinigt hatte.[105]

In diesen Fällen war der Musterschutz letztlich kein Recht, das um seiner selbst willen durchgesetzt werden sollte, sondern er ermöglichte die Wahrung der betriebswirtschaftlichen Interessen, die durch Preisabsprachen offenkundig besser erreicht wurden als durch (erfolgreiche) Klagen und etwaige Schadensersatzzahlungen. Dass gerade in einer symbiotischen Marktstruktur wie der Barmer Artikel-Industrie die Kartellaffinität relativ hoch war, überrascht gewiss nicht.

Die Strukturkrise setzte der Branche jedoch zu und veränderte das Marktverhalten über ein bis dahin toleriertes Maß hinaus: «Diese rücksichtslose Kopiererei unserer Artikel muss einmal aufhören. Es ist ganz schlimm geworden.»[106] Die Klage über die Zunahme der Designpiraterie zeigt, dass sie auch in früheren Jahren markttypisch war. Die meisten Unternehmen, deren Muster kopiert wurden, hatten in «Normaljahren» offenkundig dadurch keine substantiellen wirtschaftlichen Nachteile. Die Maßstäbe verschoben sich aber seit Ende der 20er Jahre: Zum einen nahm die Musterkopie gewissermaßen als Notfallstrategie vor allem kleinerer Unternehmen zu,[107] zum anderen waren die negativ betroffenen Unternehmen immer weniger bereit, dieses Verhalten zu dulden, weil bei ohnehin geschmälerten Gewinnaussichten sowohl die Absatzchancen sanken als auch die Preise unter Druck gerieten. Die deflationären Entwicklungen der Zeit taten ihr Übriges: Die gesamte Branche klagte über einen scharfen Preiswettbewerb bzw. Verkaufspreise, die die Produktionskosten nicht mehr deckten.[108]

Die begrenzte Reichweite des Schiedsgerichts wurde im Musterstreit zwischen Fritz Kromberg und Carl Sandweg & Sohn deutlich. Das beklagte Unternehmen lieferte vor allem nach Indien und war auch deshalb kein Mitglied in der Vereinigung für den Geschmacksmusterschutz: «Da unsere hauptsächlichste Konkurrenz hier und in der Tschechoslowakei auf dem indischen Markt nicht dem Schiedsgericht für Geschmacksmusterschutz angehört, konnten auch wir bei dieser Einrichtung niemals unser Recht suchen.» Auf den ordentlichen Rechtsweg hatte das Unternehmen in einem früheren Fall mangels Erfolgsaussichten jedoch ebenfalls verzichtet. Die bestehenden Institutionen boten in diesem spezifischen Fall keine hinreichenden Instrumente zur Rechtsdurchsetzung, sondern letztlich musste sich Sandweg & Sohn im indischen Markt mit rein unternehmerischen Mitteln behaupten. Damit ist implizit auch ein Problem angesprochen, das ungemein schwer zu beurteilen war. Sandweg & Sohn konkretisierte in einem Nebensatz, dass sie den Anspruch der Neuheit und Eigentümlichkeit für den indischen Markt nachgewiesen hätten. Sinngemäß verfügten ihre Artikel dort also über Verkehrsgeltung, die in Barmen inkriminierten (Blumen-)Muster würden in Indien unmittelbar mit Sandweg & Sohn assoziiert.[109]

Wenn Kromberg nun für einen anderen relevanten Markt (Deutsches Reich), in dem seine Artikel (regionale) Verkehrsgeltung beanspruchen konnten, Schutzrechte reklamierte, resultierte daraus ein Widerspruch: Ein identischer Artikel wäre von der einen Firma in Indien geschützt gewesen, von der anderen in Deutschland. Kromberg sah deshalb vom ordentlichen Rechtsweg ab, da es sich zuvorderst um eine Frage kaufmännischer Usancen handelte. Ein Verfahren hätte jedoch möglicherweise klären können, wie Verkehrsgeltung und Geschmacksmusterschutz miteinander zusammenhingen bzw. einander bedingten.[110]

Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen vor allem die gewerbliche Dimension des Geschmacksmusterschutzes, war doch nur von Unternehmen die Rede. Die Urheber selbst, die Muster- und Textilzeichner, kamen jedoch in den Verfahren so gut wie nicht vor. Nur in einem Fall waren sie als Zeugen gefragt, weil sie ein- und dasselbe Muster als Lohnauftrag für drei verschiedene Firmen erstellt hatten. Die erste Firma, die das Muster genutzt (und das Schutzrecht eingetragen) hatte, war inzwischen Konkurs gegangen, die zweite hatte geklagt und die dritte wurde beklagt. Weil die erste Schutzrechtsanmeldung jedoch weder von der Klägerin noch der Beklagten vorgenommen worden war und sich mithin beide nicht auf Neuheit und Eigentümlichkeit berufen konnten, stellte das Schiedsgericht fest, dass keine der Konfliktparteien je ein gültiges Schutzrecht besessen habe und daher auch keines verletzt worden sei.[111]

Revitalisierung und nachlassende Bindungskraft: Das Schiedsgericht als Auslaufmodell der Konfliktregulierung (50er bis 70er Jahre)

Während des Zweiten Weltkriegs waren die gewerblichen Schutzrechte ein irrelevanter Faktor in der Textilproduktion gewesen. Sie blieben es auch danach. Die Geschmacksmusterregister ließen seit Herbst 1946 zwar wieder Eintragungen zu,[112] doch auch noch um die Währungsreform 1948 gingen lediglich drei bis sechs Neuanmeldungen pro Monat beim Amtsgericht Wuppertal ein, das zu diesem Zeitpunkt nur insgesamt 200 Geschmacksmuster registriert hatte, meist Verlängerungen früherer Anmeldungen.[113]

Erst Mitte der 50er Jahre gewannen Geschmacksmusterschutz und Schiedsgericht in der IHK Wuppertal wieder an Relevanz. Der Fachverband der Schmalweberei und Flechterei machte sich im Frühjahr 1955 für eine Revitalisierung des formal nie aufgelösten Schiedsgerichts stark, das im Wesentlichen auf Basis der geringfügig zu modernisierenden alten Ordnung tätig werden sollte. Interne Erhebungen der IHK ergaben, dass immerhin 110 der 138 Firmen des Kammerbezirks, die sich in den 30er Jahren in der Schiedsgerichtsvereinigung engagiert hatten, noch aktiv waren. Dies schien als potentielle Basis allemal hinreichend, und die Vollversammlung der IHK votierte im Dezember 1955 für eine Wiederbelebung des Schiedsgerichts.[114] Um einen Überblick über die generelle Relevanz der Geschmacksmuster zu erlangen, fragte die IHK bei zehn anderen Industrie- und Handelskammern entsprechende Zahlen an (s. Tabelle 4).[115]

Eingetragene Geschmacksmuster bei den Amtsgerichten ausgewählter Industrie- und Handelskammerbezirke (1954/55)

|

IHK-Bezirk |

Bestand 1955 |

Neueintragungen 1954 |

|

Wuppertal |

2.287 |

401 |

|

Aachen |

107 |

50 |

|

Hagen, Abt. Lüdenscheid |

366 |

93 |

|

Hamburg |

618 |

140 |

|

Krefeld |

459 |

163 |

|

Mönchengladbach |

70 |

11 |

|

Remscheid |

153 |

24 |

|

Schopfheim |

104 |

82 |

|

Solingen |

929 |

157 |

|

Koblenz (Idar-Oberstein) |

133 |

33 |

|

Trier (Landgerichtsbezirk) |

123 |

? |

Quelle: Zahl der bei den Gerichten einiger Kammerbezirke der Bundesrepublik eingetragenen Geschmacksmuster, 16.4.1956, in: RWWA, 22/612/2.

Doch das Schiedsgericht konnte auch 1957 noch nicht wieder eröffnet werden.[116] Der Aufruf des Fachverbands im Februar 1956, die Mitgliedschaft gegenüber der IHK Wuppertal schriftlich zu bestätigen,[117] war bei etlichen Firmen ergebnislos verhallt. Im Juli 1956 hatten immerhin 64 Firmen noch nicht reagiert, während 174 Unternehmen ihren Beitritt erklärt hatten, darunter offenkundig auch Firmen, die nicht dem Fachverband, sondern nur der IHK angehörten.[118]

Insbesondere die Firma Rudolf Homberg, die in den 20er und 30er Jahren durch Rudolf Homberg selbst aktiv in Gremien (und als Konfliktpartei) tätig gewesen war, stellte dem Schiedsgericht ein nachgerade verheerendes Zeugnis aus und lehnte es ab, die Mitgliedschaft zu erneuern. Bereits vor dem Krieg sei die «Achtung vor dem geistigen Eigentum anderer Firmen»[119] sehr gering gewesen, doch nach dem Zweiten Weltkrieg sei die Geschäftsmoral noch erheblich gesunken, vor allem «auf dem Gebiete der Musternachahmung und des Schleuderwettbewerbs mit mehr oder minder gestohlenen Mustern.»[120] Auch andere Unternehmen beklagten, dass «viele dieser Leute, die vom Erfindungsgeist der anderen leben», Unterlassungserklärungen schlicht ignorierten oder anderweitig umgingen.[121] Aus solchen Gravamina war auch herauszuhören, dass zumindest einige Firmen angesichts des Verhaltens anderer Marktakteure dem Geschmacksmusterschutz eine erzieherische Wirkung aus sich selbst heraus nicht mehr attestieren wollten und sich von der konkreten Durchsetzung ihrer Rechte mehr versprachen als von ihrer theoretischen Durchsetzbarkeit.

Die Firma Homberg kritisierte vor allem das Ziel des Vergleichs, «worunter die heute dringend notwendige Schärfe im Vorgehen gegen die Verletzer leiden müsse». Allen voran der betagte Seniorchef Rudolf Homberg stellte der Durchsetzung von Rechtsansprüchen auf dem ordentlichen Gerichtsweg daher ein viel besseres Zeugnis aus und hielt aufgrund eigener Erfahrungen besonders die Androhung von Geschmacksmusterklagen für ein geeigneteres Instrument, um Schutzrechte durchzusetzen, als die Schiedsverfahren.[122] Doch auch dieses Vorgehen hatte seine Tücken. Die oberbayerische Eulit Werk Staude & Co. hatte 1958 zwei Wuppertaler Firmen vor einem ordentlichen Gericht verklagen wollen, weil beide sich einem Schiedsverfahren nicht hatten unterwerfen wollen bzw. noch keine Mitglieder des Schiedsgerichts waren. Doch Staude & Co scheute den ordentlichen Rechtsweg schließlich, nachdem die Firma erfahren hatte, dass die Gerichte so überlastet seien, dass ein Verfahren zwei bis zweieinhalb Jahre in Anspruch nähme – in der kurzlebigen Geschmacksmusterwelt eine halbe Ewigkeit. Als beide Firmen 1959 dem Schiedsgericht doch beigetreten waren, versuchte Staude & Co daher, auf diesem Wege Recht zu bekommen.[123]

War auch in diesem Fall Verfahrensschnelligkeit ein Argument für das Schiedsgericht, blieben viele Firmen dennoch skeptisch. Sie wiesen z. B. auf Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen verschiedenen Schutzrechten hin und machten geltend, dass eine Unterwerfung unter das Schiedsgericht die eigenen rechtlichen Möglichkeiten erheblich einschränke, in derselben Sache auch gegen Verstöße bei Warenzeichen – z. B. auf dem ordentlichen Rechtsweg – vorzugehen.[124] Andere wiederum störten sich daran, dass ihre Konkurrenten dem «neuen» Schiedsgericht noch nicht beigetreten seien. Die IHK Wuppertal betrieb einigen Aufwand, um diesen Bedenken entgegenzutreten und die aus ihrer Sicht wichtigen Firmen für das Schiedsgericht zu gewinnen. Sie überzeugte Konkurrenten von einem gleichzeitigen Beitritt, der Widerstand der Firma Homberg ließ nach dem Tod des Seniorchefs nach, und sie passte schließlich den Schiedsvertrag an: Die zwingende Unterwerfung unter ein Schiedsverfahren war für Mitglieder nur noch bei reinen Fragen des Geschmacksmusterrechts vorgesehen. Waren andere Schutzrechte betroffen, etwa Warenzeichen, konnten die Mitglieder von einer Öffnungsklausel Gebrauch machen und den aus ihrer Sicht vielversprechendsten Rechtsweg beschreiten.[125]

Im Zuge dieser Änderungen erfolgte auch eine Umfirmierung in «Schiedsgericht für die Schmalweberei und Flechterei». Damit formulierte es einen überregionalen Anspruch, der auch das Organisationsinteresse des Gesamtverbands widerspiegelte. Die Legitimationsbasis erschien jedoch noch fragil, doch die wiederholten Beitrittsaufrufe des Fachverbands (Aufruf an 187 Firmen, danach 34 Beitritte) und der IHK (46/4) blieben hinter den Erwartungen zurück: Der Gesamtverband Schmalweberei und Flechterei hatte bundesweit insgesamt 333 Mitgliedsfirmen zum Schiedsvertrags-Beitritt aufgefordert, doch nur 141 waren bis zum Juni 1958 beigetreten. Vor allem kleinere (und einige sehr große)[126] Unternehmen blieben dem Schiedsgericht fern.[127]

Trotzdem nahm das Schiedsgericht nach der formellen Rekonstituierung seine Arbeit im Mai 1959 wieder auf. Dem Schiedsgericht gehörten zu diesem Zeitpunkt und nach vielen vorangegangen Überzeugungsgesprächen 157 Firmen an, davon noch 124 aus dem Wuppertal, zwei aus der näheren Umgebung und 31, die nicht dem IHK-Bezirk angehörten. Von den 157 Mitgliedern waren 142 zugleich Mitglied des Gesamtverbands Schmalweberei und Flechterei. Die Zahlen bewegten sich damit in etwa auf dem Niveau der Zwischenkriegszeit.[128] Das Schiedsgericht hatte jedoch nichts zu tun. Es erteilte gelegentlich Auskünfte, aber es wurden keine Klagen eingereicht. Die Mitgliedszahl sank wieder auf 144, vornehmlich wegen Betriebsschließungen oder der Einstellung der Schmal- und Bandweberei.[129] Nur wenige Unternehmen brachten sich in die Gremien ein oder beteiligten sich an Wahlen zum Schiedsrichterkollegium. Deshalb ging die Industrie- und Handelskammer 1965 dazu über, die Schiedsrichter durch ihre Vollversammlung wählen zu lassen.[130] Das waren zwar offenkundige Krisenanzeichen, doch das interne Narrativ war anders: Die Wiedererrichtung des Schiedsgerichts habe präventiv zu einem wirksameren Musterschutz geführt.[131]

Mit dieser Vermutung korrespondierte auch die rückläufige Anzahl an Geschmacksmusteranmeldungen in Wuppertal (s. Graphik 3). Dies war zwar dem zuständigen Referenten angesichts gesättigter Märkte und einem Bedarf an modischer Neuorientierung «unverständlich», entspricht aber den früheren Beobachtungen, nach denen Geschmacksmusterschutz und Rechtskonflikte immer dann zugenommen hatten, wenn die Durchsetzbarkeit durch interne oder externe Marktentwicklungen in Frage gestellt wurde.[132] Dabei spielt mit hinein, dass z. B. bei Krawatten oder Möbelstoffen die Moden mittlerweile so rasch wechselten, dass Geschmacksmuster nur noch für sehr kurze Zeit überhaupt eine Marktrelevanz hatten, weshalb viele Unternehmen auf eine Eintragung gleich ganz verzichteten. Auch hatten einige Unternehmen ihre Geschäftspolitik umgestellt und verzichteten zugunsten technischer Artikel auf die Produktion von «Nouveautés». Dass gerade große Massenhersteller dem Schiedsgericht fernblieben, dürfte darauf zurückzuführen sein, dass sie angesichts veränderter (globaler) Marktbedingungen einer lokalen Konfliktregulierung keine Bedeutung mehr zumaßen, weil ihre größten Konkurrenten ihren Sitz im Ausland hatten und somit gar nicht für eine schiedsgerichtliche Lösung in Wuppertal zu gewinnen waren. Zudem war die Verkehrsgeltung regional deutlicher einfacher einzuschätzen als im globalen Maßstab.

Das bundesdeutsche Angebot für «Barmer Artikel» schrumpfte letztlich, während sich zugleich das Piraterieproblem vor allem international bemerkbar machte. Zu Beginn der 60er Jahre, als wohl nicht von ungefähr der Geschmacksmusterschutz in Form der revidierten Haager Verordnung (1960) auch wieder auf die Agenda des internationalen Wirtschaftsrechts rückte, häuften sich die Klagen bundesdeutscher Textilhersteller, deren Designs vor allem durch US-amerikanische Firmen kopiert worden sein sollen. Deshalb fragte die IHK beim Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT) nach, «ob bei den zuständigen Stellen bereits die Möglichkeiten für wirksame Maßnahmen gegen die zunehmenden Erscheinungen sklavischer Nachahmung durch ausländische Hersteller geprüft werden.»[133] Der DIHT konnte zwar nicht bestätigen, dass US-Hersteller, wohl aber, dass japanische Hersteller verstärkt durch Designpiraterie aufgefallen seien. Gerade im Umgang mit ihnen habe sich gezeigt, dass «die Verfolgung sklavischer Nachahmungen textiler Dessins ausserordentlich schwierig» sei. Der DIHT riet den Unternehmen daher, «rechtzeitig auf die gesetzlich gegebenen Möglichkeiten des gewerblichen Rechtschutzes zurückzugreifen.»[134]

Zahl der beim Amtsgericht Wuppertal hinterlegten Geschmacksmuster 1955 bis 1961

Quelle: Aktennotiz, 15.5.1956, in: RWWA, 22/612/2; Aktenvermerk, 13.2.1962, in: RWWA, 22/936/2.

Im konkreten Fall war dieser Hinweis zielführend: Das Unternehmen Schlieper & Baum beantragte für die gesamte neue Kollektion 1961 Geschmacksmusterschutz,[135] was es bei dem durch den US-Hersteller kopierten Design noch versäumt hatte. Bundesdeutsche Textilproduzenten hatten es offenkundig in den 50er Jahren nicht für erforderlich gehalten, gewerbliche Schutzrechte als Instrument im Markt einzusetzen. Die Klagen verdeutlichen aber auch, wie sehr sich durch die neuerliche Internationalisierung und Ausweitung der Textilmärkte die alten Probleme der Designpiraterie aufs Neue stellten. So musste etwa die Firma Rudolf Homberg «in zunehmendem Maße feststellen, dass unsere Artikel kopiert werden» und gehörte Ende der 60er Jahre zu den ersten Unternehmen, die überhaupt wieder Fälle an das Schiedsgericht herantrugen[136] – und damit ausgerechnet ein Unternehmen, das unter der alten Leitung dem Schiedsgericht eine besonders schlechte Note ausgestellt hatte. Die neuen Fälle offenbarten vor allem, welchen geringen Stellenwert Schutzrechte für die Unternehmen inzwischen bekommen hatten. So hatte es beispielsweise die Firma Quambusch & Meyri versäumt, ein Schutzrecht für ein nun kopiertes Design überhaupt zu beantragen, weshalb ein Schiedsverfahren gar nicht erst zustande kommen konnte.[137] Auch der Kontrahent von Rudolf Homberg, Otto Weber, gab, auf den Piraterievorwurf angesprochen, kurz, aber deutlich zu Protokoll, «dass ihn diese ganze Geschichte überhaupt nicht interessiere.» Er griff auf ein bekanntes Argumentationsmuster – Fertigung auf Kundenwunsch, bereits aus der Kollektion genommen – zurück, doch die Firma Rudolf Homberg war eben deshalb «aufgrund recht unangenehmer Erfahrungen mit solch ‹großzügigen› Erklärungen […] skeptisch», ob die Angaben auch stimmten. Sie forderte eine verbindliche Erklärung von Weber ein, dass dieser den Artikel weder weiter produzieren noch vertreiben werde. Mit dieser Erklärung war der Schiedsfall rasch erledigt.[138]

In einem weiteren Fall formulierte das Schiedsgericht den Schiedsspruch missverständlich und korrigierte den Vergleich darauf.[139] Schließlich wies es nach einem sehr aufwendigen Verfahren mit etlichen Schriftsätzen in einem gut zehnseitigen Urteil – die Schiedssprüche der 30er Jahre waren nur wenige Zeilen lang – eine Klage zurück, weil es dem Artikel aufgrund einer gängigen Farbgebung an Eigentümlichkeit fehle.[140] Gerade bei diesem letzten Fall standen Aufwand und Ertrag kaum mehr in einem sinnvollen Verhältnis, wie generell die Fälle der späten 60er Jahre ebenso wie die Wiederbelebung des Schiedsgerichts eher wie eine Reminiszenz an die 30er Jahre wirkten, die die Marktkontraktion in der Bundesrepublik bei gleichzeitiger Globalisierung der Textilindustrie unbeachtet ließ, diese aber auch nicht aufhalten konnte.

Fazit

Die Mikrogeschichte des Geschmacksmusterschutzes in der Barmer Artikel-Industrie fügt sich bestens in die wenigen bisherigen Befunde zum Umgang von Unternehmen mit gewerblichen Schutzrechten ein. Die empirischen Beobachtungen lassen sowohl Geschäftsstrategien von Wuppertaler «Designpiraten» als auch Strategien von Unternehmen erkennen, deren Schutzrechte verletzt wurden. Die sich daraus ergebenden Konfliktstrategien beschränkten sich dabei keineswegs auf eine sachkundige Regelung durch das örtliche Schiedsgericht, sondern schlossen – als Drohung wie als Praxis – den Gang vor ordentliche Gerichte ebenso ein wie Strategien der Konfliktumgehung, von denen die Weigerung, sich einem Schiedsverfahren zu stellen, besonders bedeutend war.

Designpiraterie war (und ist) ein persistentes Merkmal in einzelnen Konsumgütermärkten, darunter besonders prominent in der Textilbranche bzw. in Märkten für modische Artikel. Kopien wurden vor allem in Bagatelldimensionen letztlich stillschweigend geduldet und daher auch nicht durchgängig mit gleicher Intensität verfolgt. Bei den Barmer Artikeln nahmen Beschwerden und Schiedsgerichtsklagen jeweils erkennbar zu, als sich der Wettbewerb verschärfte, Gewinnchancen zurückgingen und die Krisensymptome überwogen. In den 20er und 30er Jahren deutete auch die Zunahme von Geschmacksmusteranmeldungen darauf hin, dass die Schutzrechte für Unternehmen eine größere Bedeutung im Wettbewerb erlangt hatten, während der Rückgang in den 50er Jahren wohl nicht auf einen geringeren Stellenwert des Schutzrechts als solchem, sondern einer Veränderung der Märkte zurückzuführen ist: Die Zahl der Anbieter in Wuppertal ging zurück und es fehlte dadurch die erforderliche kritische Masse an interessierten Konkurrenten, damit das regionale Schiedsgericht als akzeptierter Mediator noch funktionieren konnte. Zugleich hatte sich die Designpiraterie, das zeigen die Klagen über die Kopien US-amerikanischer und japanischer Unternehmen, zunehmend auf internationale Märkte verlagert. Darauf hatte das Schiedsgericht schon in den 30er Jahren keine Antwort gehabt bzw. haben wollen.

Damit zeigt sich, dass Schutzrechtsregime ebenfalls ihre eigene Konjunktur haben. Nationale Schutzrechte wurden vor allem in den Phasen stärker als Instrument genutzt, in denen die meisten Konkurrenten aus demselben Rechtsgebiet (d. h. dem Deutschen Reich) stammten. Im Schiedsgericht spiegelte sich dies wider, da es seine Blütezeit hatte, als sich die Mitgliedschaft lokal konzentrierte. Hierbei war gerade bedeutend, dass sich die Konkurrenten ebenfalls demselben Schutzrechtsregime, hier dem Schiedsgericht, unterwarfen. Je mehr Unternehmen sich zu den Schutzrechten bekannten, desto wirksamer war auch ihre Durchsetzung, desto eher avancierten diese zum öffentlichen Gut. Dieses öffentliche Gut war jedoch nie von Dauer und so führte jeder (globale) Strukturwandel auch zu neuen Aushandlungskonstellationen. So lange es für eine kritische Masse an Unternehmen nutzbringender war, auf Schutzrechte zu verzichten oder sie (unsanktioniert) zu ignorieren, desto irrelevanter waren auch die rechtlichen Regelungen für die Strategien der Unternehmen.

Das Geschmacksmusterrecht und seine Durchsetzung war aus Unternehmenssicht in erster Linie eine Frage der Opportunitätskosten. Die untersuchten Fälle haben gezeigt, dass sowohl Kläger als auch Beklagte abwägten, wie sie sich verhielten, z. B. ob sie den ordentlichen Rechtsweg beschritten oder ob sie sich einem Verfahren vollständig entzogen. In ruhigen Marktphasen sparten sie sich zudem häufig die (geringen) Eintragungskosten und den Rechtsschutz. Um reine Rechtsdurchsetzung ging es dabei gerade bei den Schiedsfällen nie. Die durchweg milden Vergleiche begünstigten in Summe tatsächlich eher die Beklagten als die Kläger, aber die Streitwerte waren meist so gering, dass der Schadensersatz auch gar kein monetäres Ziel sein konnte. Es wurden daher auch keine Schutzrechte in der Absicht angemeldet, sie im Konflikt selbst zu monetarisieren. Das dürfte die Geschmacksmuster von Marken und Patenten unterscheiden. Zwar gab es wiederholte Forderungen nach abschreckenden Strafen, aber die Mehrzahl der in der Schutzvereinigung organisierten Unternehmen stand hinter dem erzieherischen Ansatz des Schiedsgerichts, das nicht bestrafen wollte, sondern Rechts- und Transaktionssicherheit des Marktes zu erhöhen gedachte.

In der Konstellation der 20/30er Jahre hatte die Barmer Artikel-Industrie als Kollektivakteur noch ein gewisses Marktgestaltungspotential, weil die Kommunikationswege lokal kurz und die globale Marktstellung trotz aller (zunehmenden) Schwierigkeiten noch gegeben war. Auch daraus erklärt sich der relative Erfolg des Schiedsgerichts – und der relative Misserfolg seiner Wiederbelebung in den 50er und 60er Jahren: Das Marktgestaltungspotential der Barmer Artikel-Industrie war nicht mehr gegeben, weil sich die Gewichte hin zur internationalen Konkurrenz verschoben hatten. Somit bestätigt sich letztlich auch die Kontingenz im Umgang mit gewerblichen Schutzrechten. Die Art und Weise, wie Unternehmen sie einbezogen oder umgingen, kann nur durch die zeitspezifische Interdependenz lokaler, nationaler sowie internationaler Marktentwicklungen und den jeweiligen Schutzrechtsregimen erklärt werden. In dieser Hinsicht hatte der Markt den Wuppertaler Piraten und ihren Verfolgern allmählich das Wasser abgegraben.

© 2025 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Artikel in diesem Heft

- Titelseiten

- Aufsätze (Articles)

- Konfliktstrategien.

- Rechtsbeugung durch Rechtsprechung?

- Designpiraterie, Geschmacksmusterschutz und Konfliktstrategien in der Industrie der Barmer Artikel (20er bis 60er Jahre)

- Markenunternehmen und Markenrechtskonflikte.

- Patentkonflikte in der deutschen metallurgischen Industrie in der Zwischenkriegszeit am Beispiel der Isabellenhütte Heusler GmbH

- Rezensionen (Reviews)

- Hartmut Berghoff/Manfred Grieger, Die Geschichte des Hauses Bahlsen: Keks – Krieg – Konsum, 1911–1974, Wallstein Verlag, Göttingen 2024, 602 S., € 29,00.

- Stephanie Tilly, Delius. Seit 1722, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2022, 280 S., € 40,00.

- Andrea H. Schneider-Braunberger, Miele im Nationalsozialismus: Ein Familienunternehmen in der Rüstungs- und Kriegswirtschaft, Siedler Verlag, München 2023, 352 S., € 38,00.

- Johanna Steinfeld, Unternehmen ohne Eigentümer. Unternehmerische Entscheidungen der Optischen Werkstätte Carl Zeiss von 1889 bis 1933, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston 2023, 399 S., € 89,95.

- Friederike Sattler/Reinhard H. Schmidt/Harald Wixforth/Dieter Ziegler, 200 Jahre Frankfurter Sparkasse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, 374 S., € 49,00.

- Michael Wetzel, Graf Detlev von Einsiedel (1773–1861). Sächsischer Staatsmann, Unternehmer und Exponent der Erweckungsbewegung zwischen Alter Welt und bürgerlicher Moderne, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2023, 392 S., € 62,00.

- Richard N. Langlois, The corporation and the twentieth century. The history of American business enterprise, Princeton University Press, Princton/Oxford 2023, 816 S., $ 50,00/£ 42,00.