Abstract:

There are instances of the nominal sentence ἐγώ εἰμι in John without a predicate nominal phrase. These have been described as “absolute” ἐγώ εἰμι-phrases (cf. John 8,24). It seems that the construction breaks the rules of Greek grammar. It is commonly assumed, therefore, that these “absolute” ἐγώ εἰμι-phrases are connected with the revelation of God to Moses in Ex 3,14. However, this assumption does not take into consideration the occurrences of the ἐγώ εἰμι-phrases in other contexts. It can be argued that these short nominal sentences are in fact in accordance with the rules of Greek grammar, and that the words ἐγώ εἰμι in the Septuagint are in most cases a translation of the Hebrew personal pronoun in the first person singular. As such they can be translated in most cases as “It is I”. This analysis is important for Johannine theology; in particular, it shows that the use of these words by Jesus cannot be taken as a special revelation.

Zusammenfassung

Im Johannesevangelium findet sich mehrfach ein sogenanntes „absolutes“ ἐγώ εἰμι (so z. B. Joh 8,24). Als „absolut“ wird dieses ἐγώ εἰμι bezeichnet, weil ein Prädikatsnomen fehlt. Diese Konstruktion wird als den Regeln griechischer Grammatik widersprechend wahrgenommen. Zudem wird gemeinhin ein Bezug des „absoluten“ ἐγώ εἰμι auf die Selbstoffenbarung Gottes gegenüber Mose hergestellt (Ex 3,14). Allerdings wird bei dieser These nicht beachtet, dass auch in ganz alltäglichen Zusammenhängen und in Aussagen von Menschen ein absoluter Gebrauch von ἐγώ εἰμι belegt ist. Dabei kann gezeigt werden, dass diese kurzen Sätze sehr wohl griechischer Grammatik entsprechen und ein „absolutes“ ἐγώ εἰμι ohne Prädikatsnomen ein hebräisches Personalpronomen der ersten Person Singular wiedergeben kann. Deswegen kann dieser Nominalsatz entweder als betontes Personalpronomen „ich selbst“ oder als Identitätsaussage mit „ich bin es“ bzw. mit „das bin ich“ übertragen werden. Dieses Ergebnis hat Konsequenzen für die johanneische Theologie; vor allem wird deutlich, dass Jesu Gebrauch dieser Worte nicht als besondere Form der Selbstoffenbarung verstanden werden kann.

Einleitung

Im Johannesevangelium spricht Jesus an mehreren Stellen in den scheinbar prädikatslosen ἐγώ εἰμι-Worten – diese werden auch als „absolute“ ἐγώ εἰμι-Worte[1] bezeichnet – über sich selbst. Diese Worte stehen im Spannungsverhältnis zwischen ihrer theologischen Bedeutung und ihrer als problematisch analysierten grammatikalischen Struktur.[2] Im vorliegenden Beitrag wird der Fokus auf die syntaktische Struktur der „absoluten“ ἐγώ εἰμι-Worte in den Nominalsätzen in Joh 8,24.28 und 13,19[3] gelegt.[4] „Gerade weil sie so auffällig alle grammatischen Regeln sprengen, hat H. Zimmermann sie treffend als ‚die neutestamentliche Offenbarungsformel‘ bezeichnet.“[5] Vor Zimmermann hat bereits Abbott die These einer „Offenbarungsformel“ vertreten: „The N.T. use of ‘I am’ to mean ‘I am the Saviour’ is in accordance with passages in Deuteronomy and Isaiah, where ἐγώ εἰμι corresponds to the Hebrew ‘I [am] he [to whom all must look],’ and is applied to God.“[6]

Angesichts der Tatsache, dass diese ἐγώ εἰμι-Worte „so auffällig alle grammatischen Regeln sprengen“, darf als erstes festgehalten werden, dass weder Blass/Debrunner/Rehkopf[7] noch Wallace,[8] Moulton[9] oder Robertson[10] diese „absoluten“ ἐγώ εἰμι-Worte behandeln. Die Grammatiker überlassen also in dieser Frage die Exegeten sich selbst – mit nicht unproblematischen Ergebnissen. So bemerkt Bultmann: „Alle anderen ἐγώ-εἰμι=Sätze sind also gleichsam auf dieses prädikatlose ἐγώ εἰμι reduziert.“[11] Nach Bultmann ist also diese „absolute“ und der griechischen Grammatik scheinbar nicht entsprechende Form des Nominalsatzes die reine Form, in welcher dieser Satz im Neuen Testament begegnet, während die erweiterten Sätze dem gegenüber als Derivate erscheinen. Es handelt sich nach einhelliger Ansicht in der theologischen Diskussion um „prädikatlose“ Sätze, die letztlich gerade in ihrer fehlenden Aussage eine tiefere theologische Bedeutung erhalten. Das wahre Wesen des ἐγώ εἰμι ist, so möchte man Bultmann provokant paraphrasieren, dann erreicht, wenn nichts mehr ausgesagt wird. Theologie als Leerformel? Oder, um es mit Ball zu formulieren, der zu Joh 8,24 bemerkt: „As it stands the phrase is unintelligible.“[12]

Der vorliegende Beitrag wird für eine Analyse der „absoluten“ ἐγώ εἰμι-Worte auf die Septuaginta zurückgreifen. Gegen Abbott kann aufgezeigt werden, dass ἐγώ εἰμι in der Septuaginta keinesfalls für theologische Kernaussagen im Sinne einer Selbstoffenbarung Gottes reserviert ist. Hierfür sind die „absoluten“ ἐγώ εἰμι-Worte zu untersuchen, die keinesfalls „ohne“ Prädikat sind.[13] In einem zweiten Schritt ist darzulegen, dass die Konjunktion ὅτι in den meisten Handschriften mit dem Pronomen ὅ τι isomorph ist. Der Blick auf die Handschriften bildet die Grundlage dafür, eine neue Deutung der griechischen Syntax von Joh 8,24.28 und Joh 13,19 vorzuschlagen. Die potentielle Verwendung des Pronomens ὅ τι im Satz ὅτι ἐγώ εἰμι ist für ein neues Verständnis der Struktur von Joh 8,24.28 und 13,19 wichtig.

Vor der grammatikalischen Analyse ist zuerst kurz ein Überblick darüber zu geben, wie diese zentralen Worte des Johannesevangeliums in der Forschung bisher gedeutet wurden. Abschließend ist zu zeigen, welche Bedeutung die hier vorgeschlagene Interpretation der griechischen Syntax der betreffenden Stellen für die Auslegung hat. Diese Lösung wird zeigen, dass die Nominalsätze in Joh 8,24.28 und Joh 13,19 keinesfalls alle Regeln der griechischen Grammatik sprengen.[14]

1 Zur Interpretation der „absoluten“ ἐγώ εἰμι-Worte des Johannesevangeliums

Die grundsätzlichen exegetischen Probleme der „absoluten“ ἐγώ εἰμι-Worte fasst Ball treffend bezüglich Joh 8,24 zusammen: „What could it mean to believe ‘that I am’?“[15] Trotz seiner Rätselhaftigkeit – oder vielleicht deswegen – wird das ἐγώ εἰμι-Wort in Joh 8,24 auch als „Grundthema“ von Joh 8 angesehen.[16] Von einer „Verdichtung“ wird in diesem Kontext gesprochen.[17]

Gerne wird – ausgehend von Deissmann – auf einen möglichen religionsgeschichtlichen Hintergrund der ἐγώ εἰμι-Worte im Johannesevangelium verwiesen.[18] Auf dem Hintergrund der hebräischen Bibel wird oftmals auf einen speziellen Offenbarungskontext hingewiesen, in welchem die „absoluten“ ἐγώ εἰμι-Worte begegnen würden.[19] Prägend für diese Interpretation war unter anderem eine Arbeit von Zimmermann,[20] der hierzu bemerkt: „Auf einen ersten Blick scheinen die beiden Worte ἐγώ εἰμι sehr anspruchslos und leicht verständlich zu sein; aber sie brauchen nur in den Zusammenhang eines Satzes gestellt zu werden, um sogleich erkennen zu lassen, daß weder das eine noch das andere der Fall ist.“[21] Er folgert aus seinen Untersuchungen: „Erscheint auch ἐγώ ebenso wie ἐγώ εἰμι in der LXX häufig als ein abgeschliffenes Wort, dem keineswegs ausschließlich sakrale Bedeutung zukommt, so sind doch jene Stellen auszunehmen, wo das absolute ἐγώ εἰμι sich eindeutig als die Wiedergabe der Offenbarungsformel zu erkennen gibt. Hier erweist es sich nicht als eine abgegriffene Münze, sondern als Münze von vollgültiger und bedeutsamer Prägung: Hinter ihm steht אֲנִי יְהוָה, jene Formel also, welche die Offenbarung Jahwes in sich birgt.“[22] Aus diesem alttestamentlichen Befund wird geschlossen, dass im Neuen Testament selbstverständlich nichts ergänzt werden darf, sondern gerade in dieser geheimnisvollen Selbstbezeichnung die Offenbarung Jesu stattfinde.[23]

Aufbauend auf dieser Analyse wird die Einmaligkeit dieser Selbstbezeichnung betont, welche dazu angetan sei, Jesu Selbstoffenbarung in die Nähe der Dornbusch-Szene zu rücken.[24] Diese These ist auf der philologischen Ebene nicht unproblematisch, da syntaktisch große Unterschiede zwischen den beiden Stellen bestehen:[25] Die Selbstoffenbarung in Ex 3,14a wird in der LXX mit folgenden Worten wiedergegeben: καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν ἐγώ εἰμι ὁ ὤν. Wie dann aus Ex 3,14b zu ersehen ist, ist eben gerade nicht ἐγώ εἰμι, sondern ὁ ὤν der „Name“ (man sollte wohl besser den Begriff „Umschreibung“ verwenden), der für Gott verwendet werden soll. Aus syntaktischer Sicht ist ἐγώ das Subjekt, εἰμι die Kopula und ὁ ὤν das Prädikatsnomen. Im Gegensatz zu den „absoluten“ ἐγώ εἰμι-Sätzen handelt es sich also gerade um einen typischen Nominalsatz, bei dem ein Prädikatsnomen vorhanden ist.

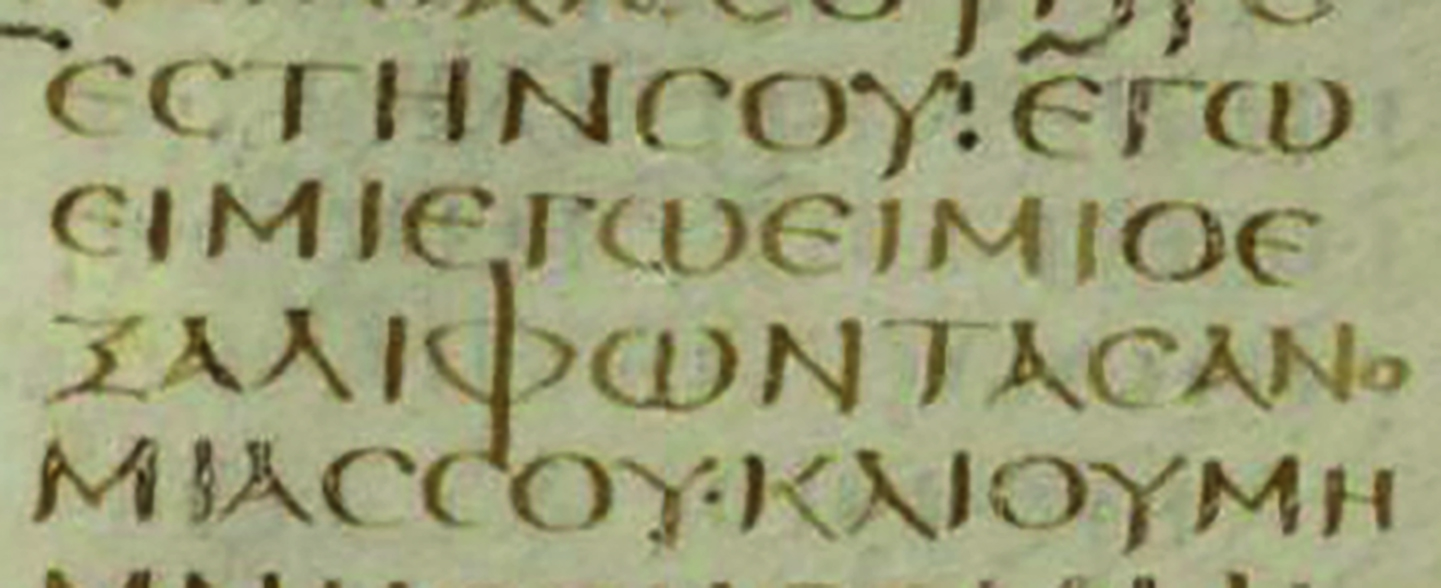

Thyen formuliert die Bedeutung des ἐγώ εἰμι so: „Für die LXX-Übersetzer ist unter dem Eindruck von Ex 3,14 ἐγώ εἰμι zur förmlichen Bezeichnung Gottes geworden. So lautet nun Jes. 43,25: ἐγώ εἰμι ΕΓΩ ΕΙΜΙ ὁ ἐξαλείφων τὰς ἀνομίας σου. Jes. 51,12: ἐγώ εἰμι ΕΓΩ ΕΙΜΙ ὁ παρακαλῶν σε. Und Jes. 52,6: Darum soll mein Volk an jenem Tage meinen Namen erkennen, ὅτι ΕΓΩ ΕΙΜΙ ὁ λαλῶν πάρειμι.“[26] Man könnte vermuten, dass bei Jes 43,25 (wie auch an den vergleichbar strukturierten Stellen) nicht so sehr eine „Bezeichnung“ Gottes, sondern vielmehr ein Personalpronomen zweimal übertragen wird; immerhin steht im Hebräischen zweimal das Personalpronomen אָנֹכִי אָנֹכִי am Beginn von Jes 43,25. Die von Thyen gewählte Großschreibung der Worte ΕΓΩ ΕΙΜΙ erweckt hier gegen die handschriftliche Überlieferung den Eindruck,[27] als ob durch eine hervorgehobene Schreibung dieser Worte in Handschriften das Tetragramm angedeutet würde.[28] Geprägt auch von optischen Darstellungsformen wie bei Thyen werden die ἐγώ εἰμι-Worte in der Exegese des Neuen Testaments als „Selbstoffenbarungsformel“ wahrgenommen.[29]

Codex Sinaiticus, Jes 43,25a[30]

Dabei kann das ἐγώ εἰμι aufgrund der Deutung als Selbstoffenbarungsformel zum Inhalt des geforderten Glaubens werden. So schreibt Ball zu Joh 8,24: „There Jesus claimed that his opponents would die in their sin unless they believed that ἐγώ εἰμι.“[31] Diese Selbstaussage weise Jesus eindeutig in den „göttlichen Bereich“: „This expression is in the style of deity. No predicate is expressed.“[32] Neyrey geht in diesem Zusammenhang in seiner paraphrasierenden Übersetzung des ἐγώ εἰμι in Joh 8,24 über das vom Text her Mögliche hinaus: „[…] unless you believe that I am he (8.24).“[33] Wilckens deutet das ἐγώ εἰμι ebenfalls pointiert von der Dornbusch-Szene her: „Mit dem göttlichen Namen ‚Ich bin‘ offenbart er sich als ‚das Licht der Welt‘.“[34] Eine existenzialistische Interpretation schlägt Bultmann vor: „Daß das Licht der Offenbarung in Jesus begegne, sagt das ἐγώ εἰμι; dabei ist das ἐγώ betont nicht im Gegensatz zu anderen Lichtspendern, die Offenbarung verheißen, sondern im Gegensatz zu der menschlichen Sicherheit, die das Licht schon zu haben meint. […] Das ἐγώ εἰμι charakterisiert also den unerwarteten Einbruch der Offenbarung in die Welt, das Paradoxe, daß dieser Einbruch in der Person Jesu geschieht.“[35] Da diese Interpretation auch in einem gewissen Spannungsverhältnis zum jüdischen Glauben steht, formuliert Wengst unter Rückgriff auf Blank folgende Interpretation für Joh 8,24: „Jesus selbst ist jetzt die Stätte der göttlichen Gegenwart, der ‚Ort‘, an dem der Mensch (aus den Völkern) in der Welt Gott begegnen kann.“[36] Bei der traditionellen Deutung des Nominalsatzes in Joh 8,24 kann dieser als Anspruch Jesu auf göttliche Identität gedeutet werden.[37]

Diese „absolute“ Form des ἐγώ εἰμι wird bei der Interpretation des Dialogs im 8. Kapitel des Johannesevangeliums auch als rhetorisches Mittel gedeutet, das es Jesus ermögliche, sich dem Gespräch mit den Juden zu entziehen. Thyen beschreibt dies so: „Antwortet Gott Mose auf die Frage nach seinem Namen mit dem ἐγώ εἰμι ὁ ὤν, so entgegnet Jesus dem Unverständnis seiner Person gegenüber: ‚Wenn ihr nicht glaubt, daß ich bin, werdet ihr in euren Sünden sterben‘ (Ex. 3,14 – Joh. 8,24). Und der darauffolgenden Nachfrage, σὺ τίς εἶ, mit der sie ihn zu identifizieren suchen, entzieht er sich: τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν und wiederholt damit implizit sein ‚Ich bin‘.“[38]

Der „unvollständige“ und die „Regeln der griechischen Grammatik sprengende“ Nominalsatz ἐγώ εἰμι ist, so scheint es, schwierig zu übertragen und ebenso schwierig zu interpretieren. Eine gerne gewählte Möglichkeit, der grammatikalischen Problematik zu entgehen, ist die Ergänzung eines Prädikatsnomens, um einen vollständigen Nominalsatz zu erhalten.[39]

Grundsätzliche Kritik am methodischen Zugang einer eher selektiven Untersuchung der ἐγώ εἰμι-Worte äußert Petersen: „Letztlich bleibt m. E. bei den im vorigen Abschnitt vorgestellten Interpretationen unklar, warum der Schlüssel zum Verständnis aller Ich-bin-Formulierungen in den sogenannten absoluten Ich-bin-Aussagen zu finden sein muss.“[40]

Dieser Spur folgend, soll der Versuch unternommen werden, den als problematisch empfundenen Nominalsatz losgelöst von seiner Fokussierung auf christologische Zusammenhänge zu betrachten. Schließlich begegnet „absolutes“ ἐγώ εἰμι nicht nur im Rahmen von „Selbstoffenbarungen“. Deswegen sollen repräsentativ ausgewählte ἐγώ εἰμι-Worte und bei Belegen aus der Septuaginta auch ihre hebräischen Vorlagen betrachtet werden, um dann die gewonnenen Ergebnisse auf das Johannesevangelium anzuwenden.

2 Zur Grammatik der „absoluten“ ἐγώ εἰμι-Worte

2.1 Nominalsätze mit und ohne Kopula

Auf der Ebene der vergleichenden Linguistik zeigt sich, dass strukturelle Unterschiede bei der Konstruktion von Nominalsätzen zwischen dem Griechischen und modernen Sprachen wie dem Deutschen oder dem Englischen existieren. Ein griechischer Nominalsatz kann ohne Kopula konstruiert werden.[41] Dies ist im Englischen oder Deutschen nicht so einfach möglich. Ferner ist das Verbum εἶναι, das im Griechischen gemeinhin als Kopula verwendet wird, in diesen Strukturen als finites Verb gebildet, sodass theoretisch das Verbum alleine bereits das vollständige Subjekt eines Satzes enthält.[42] Dies wird noch einmal dadurch unterstrichen, dass anstelle von εἶναι auch ὑπάρχειν als Kopula Verwendung finden kann.[43] Damit ist jedoch bei der Kopula in modernen indogermanischen Sprachen wie Deutsch oder Englisch ein entscheidender Unterschied zum Griechischen zu bemerken: Während im Deutschen die Kopula ohne Subjekt unvollständig ist, ist das finite Verb im Griechischen theoretisch ausreichend, um einen vollständigen Satz zu bilden. Das finite Verb λέγω bildet beispielsweise den vollständigen Satz „Ich sage“. Natürlich stimmt grundsätzlich, was Bornemann/Risch zur Kopula im Griechischen bemerken: „Der ganze Ind. Präs. außer εἶ ist enklitisch als Kopula (Hilfsverb, in der Bedeutung von unbetontem ‚sein‘).“[44] Die Definition, dass εἶναι in der Bedeutung von „unbetontem ‚sein‘“ verwendet würde, scheint nun den Eindruck zu erwecken, dass dieses Verb auch in seinen finiten Formen anders als die griechischen Vollverben das Subjekt nicht enthalten könnte. Damit legt sich als erste Übersetzung der zwei griechischen Worte ἐγώ εἰμι selbstverständlich Folgendes nahe: „Ich bin ich.“ Auch wenn dies im Deutschen vielleicht tautologisch klingen mag, so wird doch die starke Betonung der eigenen Identität durch diese Übertragung des kurzen Satzes deutlich. Die Annahme, dieser Satz würde „so auffällig alle grammatischen Regeln sprengen“, kann nur dann aufrechterhalten werden, wenn die Funktion der „Kopula“ εἶναι im Griechischen genau den Regeln folgt, welchen die Kopula im Deutschen oder Englischen unterliegt. Und der deutsche Satz „ich bin“ ist eine mögliche, jedoch möglicherweise ungenaue Übertragung von ἐγώ εἰμι.

Bereits die Tatsache, dass εἶναι als Vollverb gebraucht werden kann, verstärkt den Eindruck, dass die Inklusion des Subjekts im finiten Verb dem Griechischen eigentümlich ist. Aufschlussreich ist ein Blick auf den Gebrauch von εἶναι im Rahmen der verneinten Identitätsaussage: So formuliert Petrus seine Nichtidentität mit der Person, für welche ihn die Türsteherin hält, mit οὐκ εἰμί (Joh 18,17.25). Das ist am besten mit „ich bin es nicht“ oder gegebenenfalls mit „nicht bin ich es“ zu übertragen. „Ich bin nicht“ oder „mich gibt es nicht“ wäre eine der Situation unangemessene Übertragung.

2.2 Die Verwendung von ἐγώ εἰμι in der Septuaginta

Das Johannesevangelium bezeichnet an mehreren Stellen „die Schrift“ als den maßgeblichen Prätext. Deshalb ist für ein besseres Verständnis der „absoluten“ ἐγώ εἰμι-Worte selbstverständlich die Septuaginta heranzuziehen.[45] Bereits einleitend kann festgehalten werden: Die Identitätsaussage „ich bin es“, „ich bin dieser“, „das bin ich“ kann in der Septuaginta mit ἐγώ εἰμι gebildet und von Menschen verwendet werden, um das hebräische Personalpronomen der ersten Person Singular (אָנֹכִי) zu übersetzen.[46] In 2Sam 20,17 findet sich die Identitätsaussage ἐγώ als Übersetzung des Personalpronomens אָנִי neben der Übersetzung ἐγώ εἰμι für אָנֹכִי am Ende des Satzes. Die Bestätigung der eigenen Identität ist im Falle der Verwendung von ἐγώ εἰμι meist mit der Übernahme einer Verantwortung bzw. der Hervorhebung der eigenen Person in Dialogen verbunden.

Mit ähnlichen, fast schon identischen Worten wie die Gottesrede in Dtn 32,39a[47] formuliert König David seine Bereitschaft, ein negatives Urteil Gottes zu akzeptieren (2Sam 15,26): καὶ ἐὰν εἴπῃ οὕτως οὐκ ἠθέληκα ἐν σοί, ἰδοὺ ἐγώ εἰμι, ποιείτω μοι κατὰ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Dem griechischen ἰδοὺ ἐγώ εἰμι entspricht das hebräische הִנְנִי. Es handelt sich an dieser Stelle offensichtlich um die herausgehobene Bereitschaft des Königs, der für sich selbst erklärt, dass er vor Gott tritt und bereit ist, dessen Urteil zu akzeptieren. Man wird dies also folgendermaßen übersetzen dürfen: „Siehe, hier bin ich.“

Im Kampf zwischen Abner und Asaël (2Sam 2,20) fragt Abner seinen Verfolger, ob dieser wirklich Asaël sei (εἰ σὺ εἶ αὐτὸς Ασαηλ;). Das betonende Personalpronomen, verstärkt durch αὐτός, zwingt zur Übersetzung: „Bist du es selbst, Asaël?“[48] Und dieser bekennt: ἐγώ εἰμι (אָנֹכִי).

Der Landbesitzer Boas stellt eine offene Frage nach der Identität der ihm unbekannten Frau, die er des Nachts in der Tenne zu seinen Füßen bemerkt (Ruth 3,9): τίς εἶ σύ; Darauf antwortet Ruth: ἐγώ εἰμι Ρουθ ἡ δούλη σου. Sehr deutlich steht die rechtliche Frage im Vordergrund, warum diese dem Boas unbekannte Frau bei ihm liegt. Und im Gespräch zwischen Boas und dem Löser übernimmt der Löser sein Amt mit den Worten (Ruth 4,4): Ἐγώ εἰμι ἀγχιστεύσω (אָנֹכִי אֶגְאָל). Als Antwort auf die rechtsverbindliche Aussage des Lösers, dieses Amt ausüben zu wollen, legt Boas diesem dar, was mit dem Amt verbunden ist, worauf der Löser von der Ausübung seiner Rechte Abstand nimmt. Ausdrücklich weist er darauf hin, dass er nicht „lösen könne“ (οὐ δυνήσομαι ἀγχιστεῦσαι. לֹא־אוּכַל לִגְאֹל). An dieser (und anderen) Stellen ist ἐγώ εἰμι also gerade kein „abgeschliffenes Wort“, auch wenn zugestanden werden muss, dass die Verwendung in Ruth 4,4 – vor allem in der gängigen Darstellung der Syntax – durchaus üblichen Vorstellungen von griechischer Grammatik widerspricht, sodass diese Verwendung als „grammatisch so falsch und so ganz ungriechisch“ beschrieben wird.[49] Bei diesem Gebrauch von ἐγώ εἰμι mit nachfolgendem finitem Verb handelt es sich um einen Hebraismus. Mit der folgenden Darstellung der Syntax wird die Problematik des Griechischen entschärft: Ἐγώ εἰμι· ἀγχιστεύσω.

Diese Verwendung lässt sich auch bei der Gottesrede in der Septuaginta beobachten. Ein „absolutes“ ἐγώ εἰμι findet sich z. B. gleich mehrmals im Buch Jesaja – darauf weist bereits Abbott hin. Dieses kann die Verbindung aus Personalpronomen und Demonstrativpronomen (אֲנִי־הוּא)[50] übertragen. Zweifaches ἐγώ εἰμι überträgt in Jes 43,25a das doppelte Personalpronomen, einmal alleinstehend und ein zweites Mal in Verbindung mit dem Demonstrativpronomen (אָנֹכִי אָנֹכִי הוּא).[51] Bei diesen Stellen handelt es sich also um die Selbstidentifikation und nicht um Existenzaussagen.

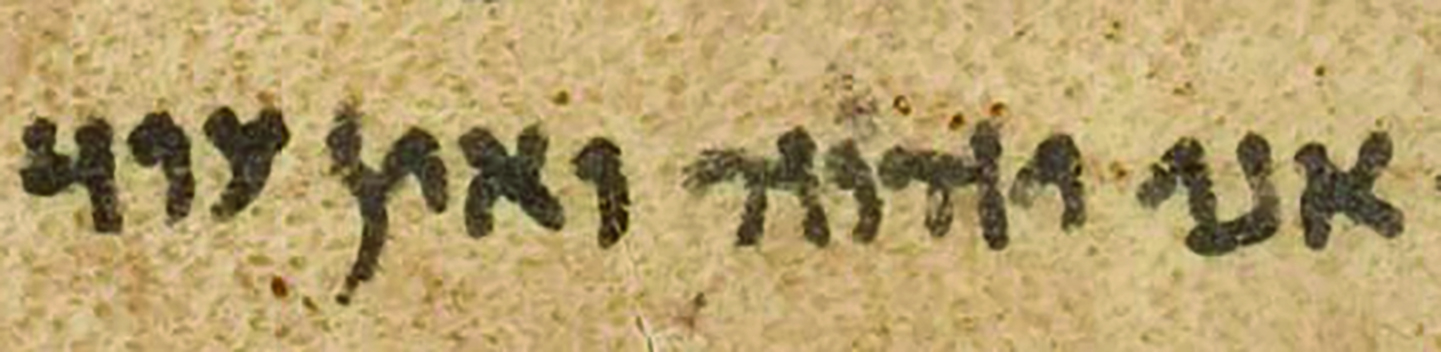

Eine „Ausnahme“ scheinen Belege eines „absoluten“ ἐγώ εἰμι wie z. B. in Jes 45,18 zu bilden. Diese werden häufig auch im Sinne einer Existenzaussage mit „ich bin/mich gibt es und keiner ist sonst“ übertragen.[52] Das Verhältnis zum Hebräischen ist an dieser Stelle interessant: In der Übersetzung der LXXD findet sich an dieser Stelle ein Zeichen, das auf einen „Zusatz“ im hebräischen Text hinweist. Die Septuaginta bietet als Text ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι,[53] während sich im Hebräischen ein Nominalsatz findet, in dem auch das Tetragramm verwendet wird.[54] Eine Abbildung der entsprechenden Stelle aus der Jesaja-Rolle aus Qumran zeigt, dass bereits dort die „Erweiterung“ bezeugt ist.

Jesaja-Rolle (Sp. 38,27)[55]

Somit ist es textgeschichtlich korrekt, das Griechische als Verkürzung des hebräischen Textes zu deuten. Als Übersetzung des Tetragramms wäre grundsätzlich entweder das vergleichsweise unspezifische Wort κύριος oder, treffender, θεός zu erwarten, wie dies in Jes 45,19 zu beobachten ist. In Jes 45,19 findet man ἐγώ εἰμι ἐγώ εἰμι κύριος als Übersetzung von אֲנִי יְהוָה. Dies wird in Jes 45,18 kürzer als ἐγώ εἰμι übertragen. In der Formulierung in Jes 45,22 (ἐγώ εἰμι ὁ θεός, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος/אֲנִי־אֵל וְאֵין עוֹד) liegt dem griechischen Wort θεός im Hebräischen אֵל zugrunde. Da in Jes 45,19 das erste ἐγώ εἰμι in besonderer Weise das hebräische Personalpronomen betont, ist auch für Jes 45,18 bereits aus sprachlichen Gründen die Übersetzung mit „das bin ich“ semantisch wahrscheinlicher als die Existenzaussage „mich gibt es“. Dies wird durch den unmittelbaren Kontext der Stelle bestätigt: Da zu Beginn von Jes 45,18 auf die Erschaffung der Welt durch Gott hingewiesen wird, ist eine Betonung, dass dieser und kein anderer Gott ist, sinnvoller als die Aussage, dass Gott existiert. Auch gilt, dass nach biblischer Tradition nur der Tor an der Existenz Gottes zweifelt,[56] sodass auch von dieser Perspektive die Übertragung als Existenzaussage den hier zitierten Texten theologisch fremd scheint.[57] Dies wird besonders noch einmal dadurch bestätigt, dass nach dem Buch Jesaja ein sterblicher Mensch – es handelt sich um die Strafrede des Propheten über die Tochter Babylons, der er diese Worte in den Mund legt – sich selbst mit einem „absoluten“ ἐγώ εἰμι bezeichnen kann.[58] Die scheinbare Existenzaussage kann auch auf Menschen (im folgenden Beispiel die Hure Babylon) bezogen werden, was die Annahme widerlegt, dass es sich dabei um eine Aussage bezüglich der Existenz Gottes handeln könnte: In Jes 47,10a schlägt die LXXD für die griechische Formulierung ἐγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν ἑτέρα diese Übersetzung vor: „Ich bin und es gibt keine andere.“ Der Septuaginta liegt dieser Ausgangstext zugrunde: אֵין רֹאָנִי. „Niemand sieht mich.“ Damit steht die gesamte Wendung an der vorliegenden Stelle in der Version der Septuaginta wohl für: „Hier bin ich, und hier ist keine andere.“ An allen erwähnten Stellen gibt dieses ἐγώ εἰμι unterschiedliche hebräische Formulierungen wieder, die letztlich dem – sei es betonten oder unbetonten – Personalpronomen entsprechen.[59]

Dass nun gerade auch diese kurzen und angeblich den Regeln der griechischen Grammatik widersprechenden Sätze in den Zusammenhängen, in denen ἐγώ εἰμι nicht als Offenbarungsformel verwendet wird, in der handschriftlichen Überlieferung nicht korrigiert wurden (und die handschriftliche Überlieferung biblischer Texte greift häufig gerade dort ein, wo ein unverständlicher oder inkorrekter Text vorliegt)[60], zeigt, dass diese Phrase ἐγώ εἰμι verständlich und grammatikalisch korrekt war.[61] Deswegen ist auch nicht zu erwarten, dass den ursprünglich intendierten Lesern des Textes dieses Problem erklärt wird: Was verständlich ist, muss nicht eigens erklärt werden.[62] Je nach Kontext wird man derartige Aussagen der Selbstidentifikation mit „Ja, ich bin es wirklich!“ o. ä. übersetzen müssen, um die starke Bestätigung der eigenen Identität durch diese Aussage auch in der Übersetzung deutlich werden zu lassen. Dass im Lied des Mose (Dtn 32) diese in dialogischen Zusammenhängen vorkommende Ausdrucksweise zur Selbstprädikation und Selbstidentifikation Gottes Verwendung findet, zeigt nur einmal mehr, wie sehr das Offenbarungsgeschehen als Dialog verstanden wurde. Deswegen verwendet David im Griechischen dieselbe Selbstidentifikation wie auch Mose im Rahmen seines Liedes für den sich in der Geschichte offenbarenden Gott Israels. Diese lautet in beiden Fällen: ἐγώ εἰμι. Mit Zimmermann darf festgehalten werden: „Es läßt sich nicht sagen, daß durch dieses ἐγώ εἰμι das Ich Gottes besonders hervorgehoben werden soll, denn weitaus häufiger findet es sich im Munde von Menschen.“[63]

2.3 Inkongruente Strukturen in Nominalsätzen

Grundsätzlich darf festgehalten werden, dass im Griechischen – zumindest in der Septuaginta – ganz offensichtlich Subjekt und Prädikatsnomen nicht in allen Fällen im Numerus übereinstimmen müssen. Dies gilt zum Beispiel für die Wendung τί ἐστιν ταῦτα.[64] Dass finite Verben gewöhnlich im Singular stehen, wenn das Subjekt ein Neutrum Plural ist, weist darauf hin, dass hier der Numerus nicht immer als Plural empfunden wurde. Eine mögliche Erklärung der Inkongruenz des Numerus zwischen Subjekt und Interrogativpronomen in der vorliegenden Wendung wäre, dass zusätzlich ein Hebraismus vorliegt.[65] Der hebräische Text an den fraglichen Stellen wird mit Hilfe des indeklinablen Interrogativpronomens (im Singular) und eines Pronomens (dritte Person Plural; vgl. z. B. Sach 2,2; 4,4: מָה־אֵלֶּה) bzw. zuzüglich eines weiteren Pronomens (ebenfalls dritte Person Plural; so z. B. Sach 4,5: מָה־הֵמָּה אֵלֶּה) gebildet.

Das Griechische ist nicht die einzige Sprache, die bei Nominalsätzen idiomatische Wendungen bildet, die in einer gewissen Spannung zur Lehrbuchgrammatik stehen. So kennt das Deutsche die Identitätsaussage „das bin ich“ bzw. „ich bin es“. „Ich bin er“ ist jedoch keine korrekte deutsche Formulierung. Die Tatsache, dass im Englischen bei der Identitätsaussage, so das Personalpronomen in der dritten Person das Subjekt des Nominalsatzes ist, sogar das Verb in der dritten Person steht („it is I“ versus „I am he“),[66] zeigt deutlich, dass auch andere indogermanische Sprachen bei der Konstruktion einer Identitätsaussage mittels eines Nominalsatzes Personalpronomina und Verbformen verwenden, die „inkongruent“ sind. Derartige Phänomene gehören zum Wesen der lebendigen Sprache.[67]

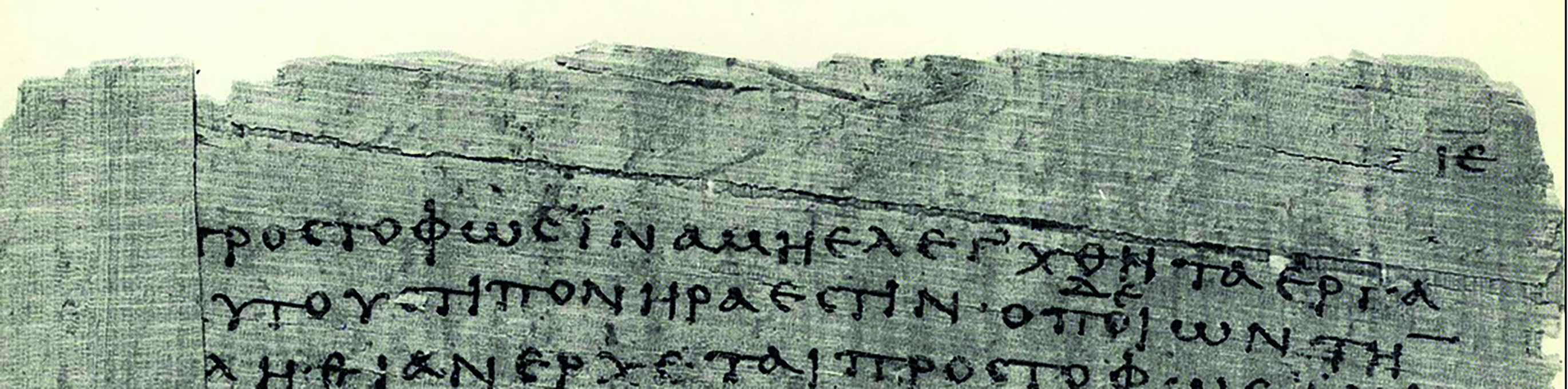

2.4 Die Konjunktion ὅτι und das Relativpronomen ὅ τι

Neben dem „absoluten“ ἐγώ εἰμι begegnen die mit ὅτι eingeleiteten ἐγώ εἰμι-Sätze. Die griechische Partikel ὅτι wird meist als Konjunktion gedeutet. Diese steht lexikalisch in einem engen Verwandtschaftsverhältnis mit dem unbestimmten Pronomen ὅστις. Die Form des Neutrum Singular (ὅ τι) ist in den Handschriften isomorph der Konjunktion (ὅτι). Das unbestimmte Pronomen ὅστις, das sowohl als Relativ- wie als Demonstrativpronomen verwendet werden kann, steht in einer Interdependenz mit dem Interrogativpronomen τίς. Es ist bekannt, dass das Interrogativpronomen des Neutrum (τί) bei Fragen nach Personen und ihrer genauen Situation Verwendung findet.[68] Falls also bei indirekten oder direkten Fragen das Interrogativpronomen Neutrum Singular (τί) auf eine Person Maskulinum Singular, eine Sache Femininum Singular[69] oder sogar auf Personen im Maskulinum Plural[70] bezogen werden kann, so ist offensichtlich, dass das Relativpronomen Neutrum Singular (ὅ τι) auch auf Personen im Singular bezogen werden kann.[71] Dies wird dadurch noch einmal unterstrichen, dass die unter anderem in P66 bezeugte Textvariante von Joh 3,20 auch als Relativsatz verstanden werden kann: Nach τὰ ἔργα αὐτοῦ ist laut kritischem Apparat dort (und in einer ganzen Reihe von Handschriften) οτι πονηρα εστιν/εισιν eingefügt. Da, wie oben gezeigt, ein Relativpronomen im Neutrum Singular mit einem Nominativ im Neutrum Plural kombiniert werden darf, kann man an dieser Stelle selbstverständlich ὅ τι πονηρά ἐστιν/εἰσιν lesen. Nach dem handschriftlichen Befund ist eine Unterscheidung zwischen ὅ τι und ὅτι nicht möglich. Diese Deutung des Textes wird z. B. durch die Übersetzung in Codex Sangellensis 60 bestätigt, wo das Versende von Joh 3,20 (dort Seite 13, Zeile 22)[72] ebenfalls erweitert ist. Die Erweiterung lautet: qui mala sunt. Man merkt dieser Ergänzung an, dass das Griechische hier die Übersetzung prägt. Grammatisch korrekt wäre der von opera eorum abhängige Relativsatz quae mala sunt.

P66, Ausschnitt von S. 15 (oberer Rand) mit Ende von Joh 3,20 und Seitenziffer; in Z. 2 steht der hier interessierende Text.[73]

Ein wichtiges Beispiel für die Verwendung des Relativpronomens ὅ in Bezug auf Personen ist in den apokryphen Johannesakten zu finden. Dort heißt es (ActJoh 96,11–12): τίς εἰμι ἐγὼ γνῶ ὅταν ἀπέλθω. ὃ νῦν ὁρῶμαι τοῦτο οὐκ εἰμί.[74] „Wer ich bin, wirst du erkennen (dann), wenn ich fortgehe. Wofür man mich jetzt ansieht, das bin ich nicht.“[75] Das Interrogativpronomen Maskulinum Singular (τίς) korrespondiert mit dem Relativpronomen Neutrum Singular (ὅ).

Damit liegt die Vermutung nahe, dass die Schwierigkeiten bei der Interpretation von Joh 8,24 in der isomorphen Erscheinung der Konjunktion ὅτι und des Pronomens ὅ τι ihre Ursache haben.[76]

Exkurs 1: Philos Interpretation der ἐγώ εἰμι-Worte

Gegen die hier vorgelegte Analyse könnte man Abbott folgend z. B. Philo von Alexandrien anführen. Dieser schreibt über Philos Auslegung zum Lied des Mose und speziell zu Dtn 32,39: „Here Philo paraphrases I Am as ‘that there is from the beginning a Cause of the Universe.’“[77] Philo von Alexandrien versucht, die Selbstidentifikation in Dtn 32,39a als philosophische Aussage zu verstehen.[78] Deshalb ist der Kontext zu untersuchen, in dem sich diese Selbstidentifikation findet: Wenn das direkte Umfeld von Dtn 32,39a betrachtet wird, sind keinesfalls abstrakte philosophische Fragen das Thema. Vielmehr geht es darum, anhand der Taten Gottes zu begreifen, dass der Gott Israels ein in der Geschichte wirkender Gott ist. Damit ist diese geschichtlich erfahrene Begegnung mit Gott natürlich etwas, das griechischer Philosophie und philosophischen Gottesvorstellungen zuwiderläuft.

Es darf also festgehalten werden: Die Darstellung Gottes in Dtn 32,39a mag bis zu einem gewissen Grad einem philosophischen Konzept von Gott widersprechen. Es müssen jedoch nicht erst alle Belege aus dem Alten Testament für eine vergleichbare Vorstellung angeführt werden, um zu zeigen, dass nach der Auffassung dieser Texte Gott selbst sein Volk aus Ägypten geführt hat. Eben dieser Tat wird zu jedem Passa-Fest gedacht. In Dtn 32,39 heißt es: „Seht, seht, was ich bin, und es gibt keinen Gott außer mir. Ich werde töten und werde lebendig machen, ich werde schlagen und ich werde heilen, und niemand ist da, der aus meinen Händen entreißen wird.“[79] Dtn 32,39 ist die direkte Antwort auf die rhetorische Frage in Dtn 32,37, wo denn die Götter der Völker seien, auf die diese ihr Vertrauen gesetzt hatten.[80] Das ganze Lied des Mose in Dtn 32,1–43 preist auf diesem religionsgeschichtlichen Hintergrund einer Auseinandersetzung Israels mit „den Völkern“ die Wirkmacht Gottes, der sein Volk behütet. Eben dort ist die Aufforderung, diese Wirkmacht Gottes in der Geschichte des Volkes Israel zu beobachten, der (so die Sicht des Beters) im Gegensatz zu den Göttern der Völker in der Geschichte wirkt, keine Offenbarung des „absoluten“ Wesens Gottes, sondern eine Interpretation der eigenen Geschichte, in der Gottes Macht und sein Heilshandeln an seinem Volk sichtbar wird. Deswegen kann es in Dtn 32,39 nur um die Aufforderung gehen, genau hinzusehen, „wer/was Gott ist“. Während Mose das geschichtliche Handeln Gottes preist, geht es Philo darum, im Rahmen einer negativen Theologie die Unbegreiflichkeit Gottes zu diskutieren,[81] sodass alle biblischen Aussagen über Gott und sein Wesen allegorisch zu verstehen sind.[82] Damit ist das Interesse von Philo gerade nicht der Literalsinn des biblischen Textes, sodass Philo für eine philologische Interpretation dieser Stelle nicht als Autorität herangezogen werden kann.

Mit dieser Analyse wäre gezeigt, dass Philo von Alexandrien, der aus philosophischen Gründen für die Unbegreifbarkeit Gottes und die theologische Deutung von ἐγώ εἰμι argumentiert, eine Quelle der weit verbreiteten These sein dürfte, dass es sich bei den ἐγώ εἰμι-Worten um „Offenbarungsworte“ handelt.

Es existiert keinerlei formale Möglichkeit, bei dem kurzen Nominalsatz ἐγώ εἰμι zwischen „Offenbarungsformel“ und alltäglicher Rede zu unterscheiden. Die These, dass zwischen ihnen ein sachlicher Unterschied bestehen könnte, und die daraus resultierende Konzentration der Diskussion auf die „Offenbarungsformel“ unter Ausblendung der alltäglichen Rede in dialogischen Kontexten dürfte die bereits in der Antike gelegte Grundlage dafür sein, dass der Eindruck entstehen konnte, die beiden griechischen Wörter ἐγώ εἰμι würden „auffällig alle grammatischen Regeln sprengen“ und als „Selbstoffenbarung“ eine völlig neue Bedeutung erlangen. So wie ἐγώ εἰμι im alltäglichen Leben[83] die betonte Selbstidentifikation ausdrücken kann, können diese beiden Wörter auch bei der Begegnung zwischen Mensch und Gott zur Selbstidentifikation Gottes dienen: „Ja, ich bin es wirklich“, „Ja, ich und kein anderer bin es“ oder Ähnliches wird man also an diesen Stellen übertragen müssen.

3 Das ἐγώ εἰμι im Johannesevangelium

3.1 Identitätsaussagen

Die Worte ἐγώ εἰμι werden auch im Johannesevangelium im Kontext von Identitätsaussagen verwendet. Sehr deutlich kommt diese Funktion der (juristisch wirksamen) Selbsterklärung, wer man ist, im 18. Kapitel im Dialog Jesu mit den Amtsdienern der Hohenpriester und Pharisäer zum Ausdruck. Diesbezüglich scheint auch ein gewisser Konsens in der neutestamentlichen Diskussion zu bestehen.[84] Auf die Frage, wen sie suchten, antworten die Amtsdiener: Jesus von Nazareth. Darauf antwortet Jesus mit ἐγώ εἰμι (Joh 18,5): „Ich bin es.“[85] Was die Reaktion der Häscher anbetrifft, ist natürlich die Frage aufzuwerfen, ob es erst einmal die Furchtlosigkeit Jesu in dieser Situation ist, welche die Häscher zurückweichen und zu Boden stürzen lässt.[86]

Im weiteren Verlauf betont Jesus, dass er bereits gesagt habe, wer er sei (bzw., da es wörtliche Rede ist: „Ich habe euch gesagt, wer/was ich bin“, εἶπον ὑμῖν, ὅ τι ἐγώ εἰμι).[87] Solange der mit dem Relativpronomen Neutrum Singular in Joh 18,8 eingeleitete Nominalsatz einfach als indirekte Rede übertragen und damit als „Selbstzitat“ Jesu gedeutet wird,[88] ist der Rückbezug auf Joh 18,5 nicht erkennbar.[89] Ein derartiger Bezug des Pronomens entspricht griechischer Grammatik.[90] Deshalb darf bestritten werden, dass mit den Selbstidentifikationen in Joh 18 tatsächlich mehrere literarische Ebenen intendiert sind.[91] Dass damit auch Joh 6,20 als Selbstidentifikation anzusehen ist, braucht nicht eigens ausgeführt zu werden.[92] Ferner ist dies keine Elision, die ergänzt werden muss.[93]

In den eingangs erwähnten Stellen Joh 8,28 und Joh 13,19 geht es ebenfalls darum, dass die Jünger später verstehen werden, „was/wer Jesus ist.“[94] Dies ist eine Aussage, die sich ohne große Schwierigkeiten mit der johanneischen Erzählfigur des „Missverständnisses“ in Verbindung bringen lässt.[95] Erst später verstehen die Jünger tiefer, wer/was Jesus wirklich ist.[96] Die Annahme, dass in Joh 13,19 auf Jes 43,10 angespielt wird, scheint unbegründet,[97] da auch für Jes 43,10 gilt, was oben gezeigt wurde.[98]

In Joh 9,9 geht es um die Frage, ob nun der geheilte Blindgeborene mit dem Sehenden identisch ist oder ob es sich nur um eine rein äußerliche Ähnlichkeit handelt.[99] Allerdings hat man es im vorliegenden Fall nicht nur mit einem „absoluten“ ἐγώ εἰμι, sondern auch mit einem „absoluten“ οὗτός ἐστιν zu tun: ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν, ἄλλοι ἔλεγον· οὐχί, ἀλλ᾿ ὅμοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι ἐγώ εἰμι. Etwas Ähnliches ist auch für Joh 9,17 zu beobachten. Auch wenn Bibelübersetzungen gemeinhin einen vollständigen Nominalsatz an dieser Stelle zugrunde legen,[100] so ist οὗτός ἐστιν auf der Ebene der griechischen Grammatik entweder ebenso problematisch oder ebenso unproblematisch wie ἐγώ εἰμι. οὗτός ἐστιν entspricht hinsichtlich der syntaktischen Probleme einer Transposition von ἐγώ εἰμι in die dritte Person Singular. Anstelle eines Personalpronomens wird ein anaphorisches Demonstrativpronomen verwendet und die Kopula „ist“ von der ersten in die dritte Person Singular transponiert. „Dieser ist es“ (ὅ τι οὗτός ἐστιν) scheint die korrekte Deutung von Joh 9,9.[101] „Er/Das ist ein Prophet“ (ὅ τι προφήτης ἐστίν) ist eine sinnvolle Deutung des Nominalsatzes in Joh 9,17, der sonst ebenfalls nach gängiger Deutung unvollständig wäre. „Das bin ich“ (ὅ τι ἐγώ εἰμι) wäre, diesen Vorschlägen folgend, eine sinnvolle und nach den Regeln der griechischen Grammatik korrekte Deutung eines Nominalsatzes in Joh 9,9, der Subjekt und Prädikatsnomen sowie die Kopula enthält. In diesem Fall wäre es möglicherweise biblisches Idiom, dass ein Relativpronomen im Neutrum die Antwort auf die mit τίς eingeleitete Frage nach der Identität einer Person zu eröffnen vermag.[102]

3.2 Die Syntax von Joh 8,24

In Joh 8,24 findet sich als Protasis[103] eines Konditionalsatzes ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι.[104] Syntaktisch können sowohl mit ὅ τι eröffnete Relativsätze wie auch mit der Konjunktion ὅτι eingeleitete Objektsätze von einem verbum putandi abhängen. Aufgrund der Isomorphie zwischen dem Relativpronomen der dritten Person Singular und der Konjunktion ὅτι ist es meist unmöglich, das Lexem direkt aus der handschriftlichen Überlieferung zu identifizieren. Eine mögliche Übertragung der vorliegenden Stelle (Joh 8,24) wäre: „Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin“. In diesem Fall würde mit ὅτι ein Objektsatz eingeleitet und ἐγώ εἰμι wäre eine Selbstidentifikation. Diese Übertragung wirft die inhaltliche Frage auf, wer/was Jesus ist. Eine Antwort hierauf ist im direkten Kontext der Narrative nur schwer zu finden.

Für die Lesart ὅ τι spricht, dass die Inkongruenz zwischen dem Relativpronomen ὅ τι und der Identitätsaussage ἐγώ εἰμι hinsichtlich des Genus aus philologischer Sicht unproblematisch ist. In diesem Kontext spielt möglicherweise eine Rolle, dass in neutestamentlichen Grammatiken die Annahme vertreten wird, dass die „volkstümlichen“ Erzähler es bei der Verwendung von direkter und indirekter Rede an Präzision beim Gebrauch der Konjunktion ὅτι fehlen ließen.[105] Dass bei einer solchen Sicht ein Relativsatz, der von einem verbum putandi abhängt und mit ὅ τι eingeleitet wird, nicht erkannt werden kann, ist offensichtlich. Auf der Basis dieser Vorentscheidung kann dann auch vermutet werden, dass das „absolute“ ἐγώ εἰμι „logisch primär“ sei.[106] Da ein allgemeiner anaphorischer Bezug mit Hilfe dieses Pronomens möglich ist, ändert sich die Deutung des Textes.

3.3 Das Pronomen ὅ τι in Joh 8,24

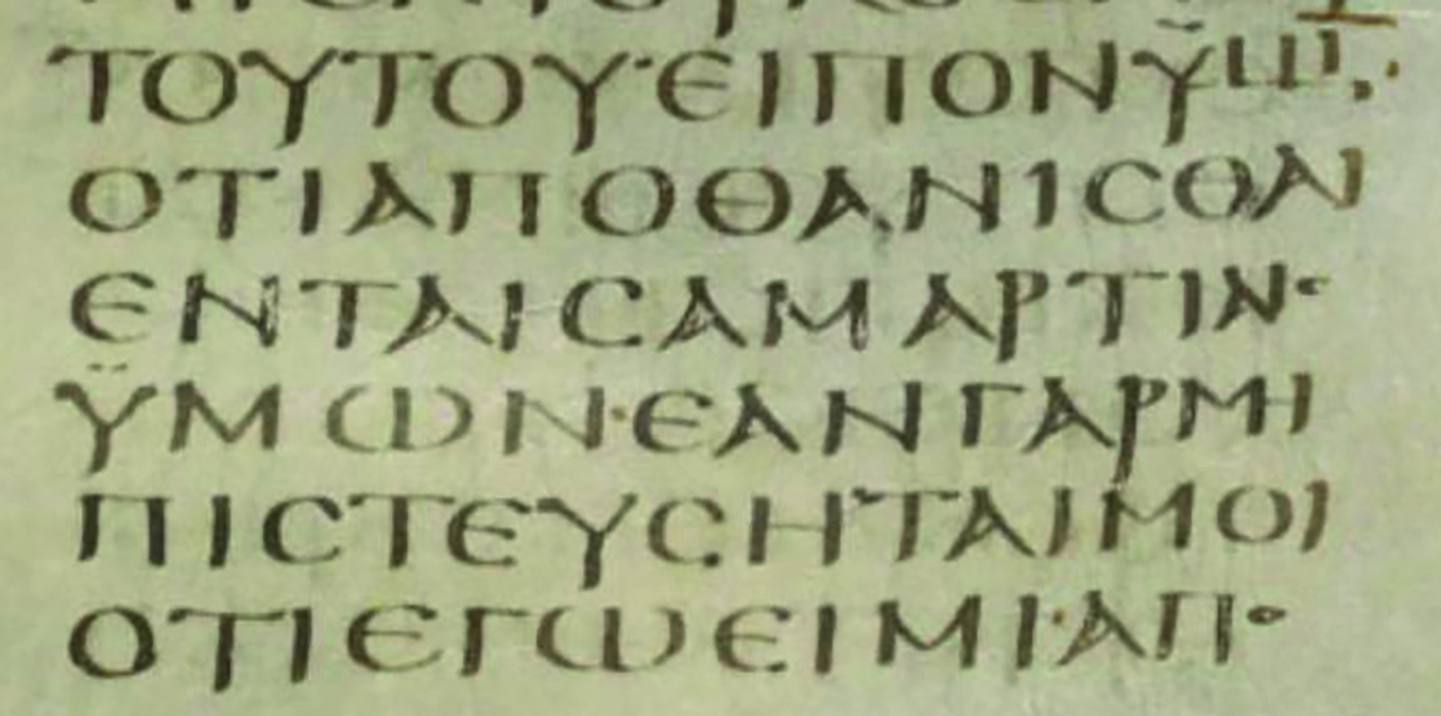

Bei ὅ τι in Joh 8,24 handelt es sich um ein unbestimmtes Pronomen mit allgemeinem Verweischarakter. Dies wird noch einmal durch die handschriftliche Überlieferung unterstrichen. Für Joh 8,24 findet sich in Codex Sinaiticus (01) folgender Text (Beginn von 8,24 bis zu dem fraglichen ἐγώ εἰμι): ειπονυμινοτιαποθανισθαιενταισαμαρτιαισυμων· εανγαρμηπιστευσηταιμοιοτιεγωειμι.[107]

Codex Sinaiticus (01), Fol. 252r Sp. 2[108]

Die an dieser Stelle interessierende Textvariante findet sich – mit einer leichten Änderung in der Verbform (anstelle von πιστευσηται steht πιστευσητε) – auch in 05 (Codex Bezae Cantabrigiensis) und 038 (Codex Coridethianus). Die Einfügung des Personalpronomens im Dativ Singular vor dem mit ὅτι beginnenden Satz unterstreicht noch einmal das bereits Gesagte: Es ist an dieser Stelle davon die Rede, dass Jesus etwas geglaubt wird. Und der Inhalt dessen ist: ο τι εγω ειμι. Diese Textvariante kann man nur so übersetzen: „Wenn ihr mir nicht glaubt, was ich bin…“ Anhand der Abbildung aus dem Codex Sinaiticus ist unstrittig, dass es dem Leser überlassen ist, ob er οτι oder ο τι lesen möchte.

Der lateinische Text in Bezae Cantabrigiensis bietet zwar das Personalpronomen mihi, ist jedoch bei der Übersetzung des griechischen Relativsatzes eher unbeholfen: dixi ergo vobis quoniam moriemini in peccatis vestris si enim non credideritis mihi· quoniam ego su(m) moriemini in peccatis vestris.

Nach diesem abschließenden Blick auf die Handschriften, mit deren Hilfe die hier vorgeschlagene Deutung als eine mögliche – und im Kontext bessere – Interpretation des Textes vorgeschlagen werden konnte, kann in einem kurzen Exkurs gezeigt werden, dass die Deutung von ὅτι als ὅ τι auch für mehrere Stellen im Markus- und Lukasevangelium von Bedeutung ist. Darauf aufbauend kann dann die Verweisstruktur des Relativsatzes in Joh 8,24 untersucht werden. Diese Analyse zeigt, was Jesus von seinen Zuhörern als Erkenntnis dessen erwartet, was er zu sein beansprucht. Am Rande darf bemerkt werden, dass die bisherige Übersetzungstradition dazu beigetragen hat, dass gerade auch narrative Analysen den Text falsch deuten mussten, weil davon ausgegangen wird, dass die jüdischen Gegner Jesu in Joh 8 gar nicht verstehen können, was Jesus meint.[109]

Exkurs 2: Identitätsaussagen in Mk 13,6, Mk 14,62 und Lk 24,39

Auf den bisherigen Ergebnissen aufbauend ist nun auch ein besseres Verständnis einiger Belege eines „absoluten“ ἐγώ εἰμι bei den Synoptikern möglich. Entgegen der herrschenden Meinung werden die ἐγώ εἰμι-Worte in Mk 13,6 von Jesus nicht als Selbstaussage „den ψευδόχριστοι in den Mund gelegt“[110], auch wenn die synoptische Parallele (Mt 24,5) dazu verleiten mag, den Text so zu deuten. Dabei wird jedoch übersehen, dass es einen grundlegenden Unterschied in der Syntax der beiden Stellen gibt. Was nun die Argumentation des Markustextes angeht, so finden sich die ψευδόχριστοι erst in Mk 13,22, in Mk 13,6 ist hingegen von πολλοί die Rede, die etwas Bestimmtes bezüglich Jesus behaupten. Ferner verwenden diese „Vielen“ selbstverständlich nicht ἐγώ εἰμι als eine „Selbstoffenbarungsformel“[111]. Als Selbstaussage „Ich bin es“ würde sich die Aussage in dieser Konstruktion (oratio obliqua) auf eine einzige Person beziehen. Ferner ist offensichtlich die Selbstaussage ὅτι ἐγώ εἰμι eine Selbstidentifikation. Gerade deshalb provoziert ἐγώ εἰμι im Munde Jesu die Gegenfrage seiner jüdischen Gesprächspartner: Wer bist du denn genau?[112] Da eine derartige Selbstidentifikation in einer oratio obliqua inhaltslos und sachlich unmöglich ist, soll eine andere Deutung des Textes vorgeschlagen werden. Es könnte durchaus sein, dass diese „Vielen“ im Namen Jesu kommen und sagen, „was ich (= Jesus) bin“ (= ὅ τι ἐγώ εἰμι).[113] Mit dieser Deutung der Grammatik ändert sich der Sinn des Textes: Diese „Vielen“ geben also unterschiedliche Deutungen dessen ab, was bzw. wer Jesus ist. Intratextuell ist hier also gerade das beschrieben, was Jesus in Mk 8,27–28 als Antwort auf seine Frage erhält, für wen ihn „die Menschen“ halten. Als Antwort wird gegeben, dass er für Johannes den Täufer, für Elias oder für einen der Propheten gehalten werde.[114] Der Frage Jesu τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; entspricht die Aussage in Mk 13,6 λέγοντες ὅ τι ἐγώ εἰμι. Diese Menschen sagen, „was Jesus ist“, und fällen dabei ein falsches Urteil über die Person Jesu, das andere in die Irre führt.[115] Dies geht aus den entsprechenden Belegen im Markusevangelium hervor. Wer in Jesu Namen ein Kind aufnimmt, nimmt Jesus auf.[116] Und wer in Jesu Namen böse Geister austreibt, der behauptet eben gerade nicht, Jesus zu sein, sondern beruft sich auf Jesu Namen.[117] Falls also die „Vielen“ in Mk 13,6 eine „Selbstoffenbarungsformel“ verwenden würden, welche der hier vorliegenden angeblichen „Selbstoffenbarungsformel“ entspricht, müsste zwingend dies (oder etwas Vergleichbares) im Griechischen stehen: ἕκαστος αὐτῶν λέγων ὅτι αὐτός ἐστιν ἐγώ/ὁ χριστός. Immerhin wird mit ὅτι die indirekte Rede eingeleitet und Subjekt der Rede muss in diesem Fall einer der „Vielen“ sein. Ferner ist die reine Selbstprädikation „Ich bin ich“ nicht dazu angetan, dass Mk 13,6 so verstanden werden könnte, dass diese „Vielen“ sich als „Christus“ bezeichnen.

Damit unterscheiden sich diese Irrlehrer in Mk 13,6, die im Namen Christi falsche Lehren verbreiten, von denen, die sich als „Christus“, als Messias bezeichnen (Mt 24,5): πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες· ἐγώ εἰμι ὁ χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. Der entscheidende syntaktische Unterschied zwischen Mk 13,6 und Mt 24,5 ist offensichtlich. Grundsätzlich ist in Mk 13,6 oratio obliqua und in Mt 24,5 oratio directa zu konstatieren. In Mk 13,6 erfüllt ὅ τι die Funktion des Prädikats des Nominalsatzes, während ἐγώ das Subjekt darstellt. In der oratio directa in Mt 24,5 ist ἐγώ das Subjekt des Nominalsatzes, während ὁ χριστός die Funktion des Prädikats erfüllt. Deswegen steht kein ὅ τι in Mt 24,5, da es keine syntaktische Funktion erfüllen würde.[118] Mt 24,5 beschreibt also im Gegensatz zu Mk 13,6 ψευδόχριστοι (vgl. auch 1Joh 2,18).

Nur kurz ist darauf hinzuweisen, dass die Identitätsaussage in Mk 14,62 als Antwort auf die Frage des Hohenpriesters in Mk 14,61 erfolgt, welche dieser an Jesus richtet. Damit ist der Dialog strukturell ähnlich dem Dialog zwischen Abner und Asaël, der bereits diskutiert wurde. Auf die Frage des Hohenpriesters antwortet Jesus also einfach mit der zustimmenden Identifikation: „Ja, das bin ich wirklich.“[119] Dies unterstreicht auch eine Textvariante, die u. a. von 038 und f 13 bezeugt wird: Dort zitiert Jesus den Hohenpriester (Mk 14,62a): ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· σὺ εἶπας, ὅ τι[120] ἐγώ εἰμι. „Jesus aber sprach: Du sagst, was ich bin.“[121]

Nach diesen Erläuterungen zu zwei mit Hilfe von „absolutem“ ἐγώ εἰμι konstruierten Identitätsaussagen im Markusevangelium[122] ist nun die Möglichkeit eröffnet, einer emphatischen Selbstidentifikation im Lukasevangelium kurz nachzugehen. In Lk 24,39a heißt es: ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτός. Das kann man natürlich mit der Lutherbibel (1984) so übertragen: „Seht meine Hände und meine Füße, ich bin’s selber.“ Offensichtlich ist, dass bei dieser Übertragung das ὅτι im Sinne eines ὅτι-recitativum als „Doppelpunkt“ letztlich nicht übersetzt wird. Da nun das griechische Relativpronomen ὅστις anstelle von ὅς und damit auch in der Funktion eines Demonstrativpronomens verwendet werden kann,[123] könnte man auch die folgende Übersetzung vorschlagen (und dabei ὅ τι lesen). „Seht meine Hände und meine Füße: Das bin ich selbst.“ Diese Übertragung bildet viel stärker die narrative Situation ab: Der Auferstandene zeigt seine Hände und Füße und unterstreicht mit dieser Geste die Worte: „Das bin ich selbst.“ Dass hier ein Demonstrativpronomen Neutrum Singular auch im Deutschen Verwendung findet, zeigt einmal mehr, dass die Kongruenz zwischen dem Genus des Demonstrativpronomens und dem Genus des Subjekts des Satzes nicht zwingend ist.

3.4 Der in Joh 8 erhobene Anspruch Jesu

3.4.1 Der anaphorische Bezug von Joh 8,24 auf Joh 8,12

Aufbauend auf den philologischen Ergebnissen kann nun die Frage aufgeworfen werden, was die konkrete inhaltliche Aussage des ἐγώ εἰμι in Joh 8,24 ist. Dies ist anhand des direkten Kontexts noch wahrscheinlicher zu machen. Die griechischen Worte σὺ τίς εἶ sind die Reaktion der jüdischen Gegner in Joh 8,25 auf Jesu „absolutes“ ἐγώ εἰμι in Joh 8,24. Zimmermann bemerkt hierzu: „Ebenso wird das ἐγώ εἰμι Jesu Jo 8,24 von den Juden als eine Art Selbstoffenbarung aufgefaßt, wie ihre Frage: σὺ τίς εἶ; (8,25) zu erkennen gibt.“[124] Die Annahme, dass mit der Frage σὺ τίς εἶ auf eine „Selbstoffenbarung“ reagiert werde, ist auf dem Hintergrund des neutestamentlichen, namentlich des johanneischen Sprachgebrauchs wie auch mit Blick auf die Septuaginta kaum haltbar. Mit dieser Frage wird im Normalfall nach der juristischen Berechtigung einer Person gefragt. Es ist also eine aus dem Alltagsleben bekannte Frage, welche grundsätzlich jedem Menschen gestellt werden kann.[125]

Um zu beantworten, welcher Anspruch mit dieser Selbstprädikation Jesu im 8. Kapitel des Johannesevangeliums verbunden ist, ist eine leicht geänderte Übersetzung der entsprechenden Passagen vorzuschlagen, welche die hier vorgelegten grammatikalischen Analysen zugrunde legt. In Joh 8,24 erwartet Jesus, dass seine jüdischen Gegner auf den Anspruch, das Licht der Welt zu sein, reagieren: „Ich habe euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterbt. Wenn ihr nicht glaubt, was (ὅ τι) ich bin, sterbt ihr in euren Sünden.“ Darauf antworten die jüdischen Gegner Jesu: „Wer bist du (d.i. Welches Recht hast du, so zu sprechen)?“ Und Jesus antwortet ihnen sofort: „Das, was ich euch auch sage.“ Auf der philologischen Ebene entspricht dem ὅ τι ἐγώ εἰμι in Joh 8,24 die Frage der Gesprächspartner Jesu in Joh 8,25 σὺ τίς εἶ; worauf Jesus antwortet ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. Die enge Verzahnung mittels des Pronomens, das auch die unbetonte Form des Interrogativpronomens enthält, ist deutlich.

Die jüdischen Gegner sollen glauben, was Jesus ist. Ihre Antwort darauf ist die Frage nach seiner Berechtigung, so zu reden. Und Jesus betont „als erste Antwort“ auf diese Frage, dass er ihnen genau dies sagen würde. Es ist also, so scheint es, die typische Situation des johanneischen Missverständnisses: Jesus erhebt einen Anspruch, den seine direkten Zuhörer nicht verstehen, der jedoch grundsätzlich so weit verständlich ist, dass das Nichtverstehen als Konsequenz das „Sterben in den Sünden“ nach sich zieht. Es ist also gerade kein Gesprächsabbruch festzustellen,[126] vielmehr ist mit Hilfe des Relativpronomens eindeutig gezeigt, dass der inhaltliche Sinn der Selbstprädikation in Joh 8,24 aus dem direkt vorangehenden Text zu erschließen ist.[127] Mit anderen Worten: Joh 8,24 bezieht sich auf Joh 8,12[128] bzw. auf die gesamte Passage vor 8,24.[129]

Deshalb ist Bultmann zu widersprechen, der behauptet: „In den unmittelbar vorausgehenden Worten steht ein Titel Jesu, der seine Sendung charakterisiert, nicht zur Diskussion, sodaß man ihn ohne weiteres hier ergänzen könnte; denn das ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου 812 liegt doch zu weit zurück. Offenbar soll man überhaupt keinen speziellen Titel ergänzen.“[130] Der Widerspruch muss sich gleich auf zwei Thesen beziehen. Zum einen: Natürlich ist hier nicht von einem „Titel“ die Rede, welcher die Sendung Jesu charakterisiert. Vielmehr wird von Jesus ein Anspruch erhoben, welcher aus der Sicht Jesu von seinen jüdischen Gegnern erkannt werden kann. Die erwartete Antwort hierauf ist, dass die Zuhörer an Jesus und seine Bedeutung glauben. Zum anderen kann sich das Relativpronomen ὅ τι sehr wohl auf die Selbstprädikation Jesu als „Licht der Welt“ in Joh 8,12 beziehen. Deswegen offenbart Jesus auch gerade seine Sendung mit dieser Formulierung und nicht den Vater.[131] Gerade falls man dem Verfasser des Johannesevangliums zugestehen möchte, dass er „ein kunstvoll komponiertes literarisches Werk von hoher poetischer Qualität, das als Ganzes alle seine Textteile und Teiltexte determiniert und definiert“[132], geschaffen hat, muss der Versuch unternommen werden, Joh 8,12–26 als sinnvoll komponierten Text zu verstehen.

Damit ist Thyen, dessen Interpretation dieser Passage oben zitiert wurde, selbstverständlich zuzustimmen, dass letztlich eine Elision des „Ich bin“ am Anfang der wörtlichen Rede Jesu zu beobachten ist. Aber dies ist gerade gegen Thyen nicht deswegen zu beobachten, weil Jesus mit einer (den Juden unverständlichen) Selbstoffenbarungsformel in das Gespräch eintritt. Vielmehr wird hier die Erwartung geäußert, dass der Anspruch Jesu im hermeneutischen Rahmen der „Schrift“ allgemeinverständlich sein muss. In Joh 8,28 hält Jesus fest, dass erst dann endgültig verständlich ist, wer er ist, wenn sein Werk vollendet ist.

3.4.2 Das „Licht der Welt“

Der wichtigste mögliche Inhalt des ἐγώ εἰμι im direkten Kontext von Joh 8,24 ist die Selbstaussage Jesu, er sei „das Licht der Welt“ in Joh 8,12. Damit ist die Frage aufgeworfen, welcher Anspruch durch diese Aussage genau erhoben wird. Natürlich ermöglicht „Licht“ viele Assoziationen.[133] Schnelle fasst zusammen: „Mit φῶς verbindet sich ein bestimmtes Bildfeld, das durch Begriffe wie Offenbarung, Leben, Sicherheit, Erleuchtung und Erkenntnis geprägt ist.“[134] Auch der grundsätzliche Gegensatz von Licht und Dunkel lässt sich betonen.[135] Das alles scheint jedoch an dieser Stelle nicht auszureichen, schließlich wird ein konkreter Glaube erwartet. Neben der Tatsache, dass es sich um eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und seinen jüdischen Gegnern handelt, die im Johannesevangelium auf der Basis der „Schrift“ argumentieren, kann auch auf die ausdrückliche Bezugnahme des Johannesevangeliums auf die „Schrift“ verwiesen werden. Dies ist der eigentliche Prätext, auf dessen Hintergrund Jesus seinen Anspruch, etwas ganz Bestimmtes zu sein, im 8. Kapitel des Johannesevangeliums entfaltet. Natürlich lassen sich zahlreiche mögliche Anspielungen auf die „Schrift“ im Umfeld des ἐγώ εἰμι in Joh 8,12 finden, es sei nur auf die möglichen lexikalischen Bezüge auf Jesaja 42 f. hingewiesen, die durch μάρτυς und φῶς konstruiert werden;[136] Jes 42 f. war nach Thyen zusammen mit Sach 14 zur Zeit Jesu der Abschnitt der Festtagslesung beim Laubhüttenfest, an dem ja auch diese Aussage Jesu gefallen ist.[137] Man kann mit Thyen aufzeigen, dass der „Gottesknecht als das φῶς τῶν ἐθνῶν gesandt“ ist, „einem mit Blindheit geschlagenen Volk (Jes. 42,7. 16. 18/20; 43,8) die Augen zu öffnen.“[138] „In 1Hen 48,4 wird der Menschensohn ‚das Licht der Völker‘ genannt. Diese biblisch-jüdische Tradition nimmt Johannes mit der Selbstprädikation Jesu als ‚Licht der Welt‘ auf.“[139]

Vor diesem Hintergrund ist die Frage aufzuwerfen, ob nicht die in diesem Kontext ebenfalls zitierte Stelle Jes 9,1–2 (LXX) größere Beachtung verdient.[140] In diesem Fall würde es bei Jesu Anspruch, der durch die Selbstprädikation „ich bin das Licht der Welt“ erhoben wird, erst einmal darum gehen, als davidischer Herrscher dem Volk Heil und Segen zu bringen. Grundsätzlich würde zu dieser Passage auch der Hinweis des „Sterbens in den Sünden“ passen: Die Heilszusage in Jes 9,1–2 ist eingebettet in Unheil, welches das Volk heimsucht. In Jes 49 ist es die Aufgabe des Lichtes der Völker, Heil zu bringen.[141] Ferner könnte die konkrete Formulierung in Joh 8,12 (φῶς τοῦ κόσμου) als Anspielung auf die in Joh 4,42 geäußerte Erkenntnis verstanden werden, wer Jesus ist (σωτῆρ τοῦ κόσμου). Dies würde wiederum beide Stellen mit Jes 12,2a (ἰδοὺ ὁ θεός μου σωτήρ μου κύριος) und mit Jes 49 verbinden. Intratextuell wird mit dieser Beobachtung ein Eindruck bestärkt, der für das Johannesevangelium typisch scheint: Während die Samaritaner in der Lage sind, den Anspruch Jesu aus seinen Worten zu erkennen, scheitern die Juden in Joh 8 daran.[142] In diesem Fall wäre die in Joh 8,24 erwartete Glaubenserkenntnis entweder im Sinn der rhetorischen Frage in Joh 4,29, dass Jesus der „Messias“ ist, oder etwas dem Bekenntnis der Samaritaner in Joh 4,42 Vergleichbares.[143]Die „Schrift“ und nicht nur eine Stelle aus der „Schrift“ bildet den Hintergrund dieser Anspielung. Gleichzeitig ist ein deutlich anderer Gebrauch als in der immer wieder als Parallele herangezogenen Matthäusstelle (Mt 5,14) zu konstatieren,[144] sodass diese wohl nur noch unter Vorbehalt als Vergleichsstelle herangezogen werden sollte. Insgesamt ist also festzuhalten, dass es gerade nicht um Menschen „aus den Völkern“,[145] sondern in erster Linie um die jüdischen Zuhörer Jesu in Joh 8 geht, welche anhand der Anspielungen Jesu auf die Schrift die Bedeutung Jesu und seinen Anspruch erkennen sollten.

4 Ergebnis

Auf der Basis einer philologischen Untersuchung der „absoluten“ Ich-Bin-Worte kann eine ganze Reihe von Ergebnissen präsentiert werden:

Erstens: ἐγώ εἰμι wird keinesfalls exklusiv zur Selbstprädikation Gottes in der Septuaginta verwendet, wie dies z. B. in der Grammatik von Abbott postuliert wird. Vielmehr werden diese Worte im Allgemeinen dafür verwendet, ein hebräisches Personalpronomen (ggf. in Verbindung mit einem Demonstrativpronomen) als betontes „Ja, ich bin das“ zu übertragen. Damit fällt natürlich die These, dass ein ἐγώ εἰμι in Jesu Mund als Anspruch auf göttliche Autorität gewertet werden darf.[146] Es darf damit festgehalten werden, dass die Annahme falsch ist, dass unter dem Eindruck von Ex 3,14 ἐγώ εἰμι zur förmlichen Bezeichnung Gottes geworden wäre. Dies ist selbstverständlich auch für die Theologie des Johannesevangeliums von grundsätzlicher Bedeutung.

Zweitens: Die Funktion des Pronomens ὅ τι an Stellen, wo die Konjunktion ὅτι im Schriftbild erscheint, wurde bei der Deutung der syntaktischen Struktur der „absoluten“ ἐγώ εἰμι-Worte im Johannesevangelium bisher nicht berücksichtigt. Dies wurde exemplarisch durch eine kontextuelle Analyse von Joh 8,24 nachgewiesen. Diese Stelle zeigt sich dabei als Teil des theologischen Dialogs zwischen Jesus und seinen jüdischen Gegnern.[147]

Drittens: Auf diesem Ergebnis aufbauend wird deutlich, dass ein relativ konkretes Glaubensbekenntnis in Joh 8,24 gefordert wird, das als Inhalt den Anspruch Jesu hat, wie er in Joh 8,12 zum Ausdruck kommt. Dies geschieht auf sehr ähnliche Weise und mit einem vergleichbaren Ich-bin-Wort wie in der Perikope von der Begegnung am Brunnen (Joh 4). Dies verstärkt den Eindruck, dass der wichtigste Bezugspunkt für ein Verständnis von Joh 8,12 die „Schrift“ ist. Abschließend kann also gerade mit Bezug auf das Ich-bin-Wort, welches die Auseinandersetzung Jesu mit seinen jüdischen Gegnern im 8. Kapitel eröffnet, festgehalten werden: „Auch wo die Schrift nicht ausdrücklich angerufen oder zitiert wird, steht sie doch überall im Hintergrund und oft spielt Johannes souverän mit ihren Texten.“[148]

Viertens: Das „absolute“ ἐγώ εἰμι darf als Äquivalent eines betonten Personalpronomens im Hebräischen gesehen werden. Zu hoffen ist, dass für die nächste Auflage des Novum Testamentum Graece bezüglich Joh 8,24 Folgendes gelten wird (um das Zitat von Ball in der Einleitung leicht abzuwandeln): „As it stands the phrase is intelligible.“ Ein spatium als Weg für ein besseres Verständnis wurde aufgezeigt. Jesu Zuhörer sollen nach seinen Worten glauben „ὅ τι ἐγώ εἰμι“.

Article Note

Der Beitrag entstand im Rahmen eines Forschungsprojektes des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF-Projekt P28821; funded by the Austrian Science Fund).

© 2017 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.

Artikel in diesem Heft

- Titelseiten

- Beiträge

- Associations, Christ groups, and their place in the Polis

- Selbstoffenbarung und Identität. Zur grammatikalischen Struktur der „absoluten“ Ich-Bin-Worte Jesu im Johannesevangelium

- The Transcendence and Visibility of the Father in the Gospel of John

- Reading Romans 1 on Homosexuality in the Light of Biblical/Jewish and Greco-Roman Perspectives of its Time

- Ἰουδαϊσμός – ἰουδαΐζειν – ἰουδαϊκῶς Sprachliche und semantische Überlegungen im Blick auf Gal 1,13 f. und 2,14

- Zeitschriftenschau

- Eingegangene Bücher und Druckschriften

Artikel in diesem Heft

- Titelseiten

- Beiträge

- Associations, Christ groups, and their place in the Polis

- Selbstoffenbarung und Identität. Zur grammatikalischen Struktur der „absoluten“ Ich-Bin-Worte Jesu im Johannesevangelium

- The Transcendence and Visibility of the Father in the Gospel of John

- Reading Romans 1 on Homosexuality in the Light of Biblical/Jewish and Greco-Roman Perspectives of its Time

- Ἰουδαϊσμός – ἰουδαΐζειν – ἰουδαϊκῶς Sprachliche und semantische Überlegungen im Blick auf Gal 1,13 f. und 2,14

- Zeitschriftenschau

- Eingegangene Bücher und Druckschriften