Abstract

This paper adopts a media-linguistic perspective to explore how liveblogs, specifically ‘live tickers’, contribute to the formation of episodic publics during parliamentary debates and investigations. Using a dataset of 45,332 journalistic entries from the Austrian online medium DerStandard.at, the mixed-method study unpacks the complex, multimodal dynamics that emerge from the interplay between individual entries and their presentation on the news website. Liveblogs are found to enable users to regularly track parliamentary activities, thereby reflecting the episodic structure of the event and emphasizing an impression of immediacy and collective experience. Importantly, liveblogs demonstrate a strong connection to current events, constantly updating themes and anticipating future developments. Furthermore, this study sheds light on the active engagement of users who are interested not only in the outcomes of parliamentary debates or inquiries but their entire progression. The observed differences in coverage between public and non-public sessions suggest a need for further research into different forms of quotation and recontextualization practices. Ultimately, this research highlights the unique role of liveblogs as venues for political participation and engagement, and offers novel insights into the structure, function and linguistic configuration of live digital publics.

1 Einleitung

|

(1) |

Sonnigen guten Morgen! |

|

|

Welcome back home im U-Ausschuss, auch UA genannt. Ich werde Sie durch den Tag begleiten und wie immer werde ich das sehr gern tun. Zunächst ein paar Fotos, damlt alles seine Ordnung hat. (1000273855, 13.7.2022 09:23, -0/+3/3) |

Mit (1) begrüßt eine Journalistin des Online-Mediums DerStandard.at die Leser:innen eines Live-Tickers, der über eine Sitzung des parlamentarischen Ausschusses „Untersuchungsausschuss betreffend Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder“ (Parlament Österreich 2023) berichtet. Wie viele Personen zu diesem Zeitpunkt live vor den Bildschirmen dabei sind, ist ungewiss, aber im Laufe des Tages werden insgesamt 3.784 Kommentare unter die 119 Postings des Live-Tickers geschrieben worden sein.

Live-Ticker sind eine „hypertextuell organisierte Form der Live-Berichterstattung“ (Hauser 2010: 207) und waren ursprünglich eng mit Sportberichterstattung im Internet verbunden. (1) belegt, dass Live-Ticker auch jenseits von Sport vorkommen und mehr als bloße Informationsquellen sind: Für eine Gruppe von Personen, die ein spezifisches Interesse teilen (im konkreten Fall: österreichische Innenpolitik und parlamentarische Untersuchungsarbeit), können Live-Ticker offenbar auch home und Begleiter durch den Tag sein, also digitale Orte eines zeitlich begrenzten und thematisch gebundenen Austauschs.

Mit Thimm (2017: 177) könnte man von digitaler Öffentlichkeit in Miniatur sprechen: Als Mini-Public etabliert der Live-Ticker einen öffentlich sichtbaren und öffentlich zugänglichen digitalen Raum, der genutzt werden kann, um sich über ein gemeinsames Thema in einem bestimmten Zeitraum auszutauschen und dabei zu vergemeinschaften. Ähnlich wie sich auf Social-Media-Plattformen mithilfe von Hashtags zu bestimmten Themen sogenannte Ad-hoc-Öffentlichkeiten (Bruns & Burgess 2011) bilden können, haben auch Live-Ticker das Potenzial, digitale (Teil-)Öffentlichkeiten zu bilden, die einen ereignisbezogenen und damit episodischen Charakter haben (Thorsen & Jackson 2018).

Die folgende Untersuchung geht von der Einsicht aus, dass Teilöffentlichkeiten im Internet nicht aus sich selbst heraus existieren, sondern von den Beteiligten kommunikativ hergestellt werden müssen.[1] Wie das Bewusstsein einer solchen Teilöffentlichkeit sprachlich ausgedrückt werden kann, zeigt (1): Zunächst wird der thematische Anlass (U-Ausschuss, auch UA genannt) benannt und der Live-Ticker auf dieses episodische Ereignis bezogen. Die informelle Begrüßung (Welcome back home) konstruiert dabei das Publikum als Gemeinschaft von Interessierten (denen man wohl nicht erklären muss, was mit U-Ausschuss gemeint ist); die direkte Ansprache und Ankündigung, sie durch den Tag zu begleiten und die Zusicherung, dies wie immer sehr gerne zu tun, verstärkt die unterstellte Gemeinschaft. Die abschließende Ankündigung der Fotos – damlt [sic] hat alles seine Ordnung hat – kann als Affirmation etablierter Routinen und Erwartungen und damit auch als Teil des Beziehungsmanagements gesehen werden. Die dabei beobachtbare Verschreibung und deren Beibehaltung im Posting, das für die Journalistin leicht revidierbar wäre, verweist zudem auf eine interaktionsorientierte Schreibhaltung (Storrer 2018), orthographische Normen scheinen untergeordnet zu sein. Insgesamt positioniert sich die Journalistin damit als Vermittlerin gegenüber einer (imaginären) Gruppe von Nutzer:innen, die sie im Moment der Produktion nicht wahrnehmen kann und die zum allergrößten Teil anonym bleibt. Eine solche Form der Partnerorientierung ist typisch für Massenmedien (Deppermann & Schmidt 2016: 392). In der Umsetzung des Live-Ticker-Formats auf DerStandard.at ist die Beteiligung der Nutzer:innen jedoch vorgesehen, was eine Orientierung an Partnerbeiträgen ermöglicht, die zeitversetzt in Form von Kommentaren und Bewertungen erscheinen.[2]

Live-Ticker lassen sich als thematisch und zeitlich fokussierte (= episodische) Online-Räume zur interaktiven Nachbearbeitung von Nachrichten begreifen. Aus medienlinguistischer Perspektive frage ich nach den sprachlichen und medialen Verfahren, mit denen solche episodischen Teilöffentlichkeiten hergestellt werden. Dabei interessiert mich insbesondere, wie Live-Ticker als multimodale Medienformate ihren Live-Charakter erhalten und mit welchen sprachlichen Mitteln in redaktionellen Beiträgen Gegenwärtigkeit und Gemeinschaftsbezüge hergestellt werden.

Mein Untersuchungsschwerpunkt liegt auf Live-Tickern, die sich mit Sitzungen des österreichischen Parlaments (öffentlich zugänglich) und parlamentarischen Untersuchungsausschüssen (nur eingeschränkt zugänglich) befassen. Damit geraten digital konstituierte Teilöffentlichkeiten in Bezug auf parlamentarische Redegattungen und Textsorten (Klein 2019) in den Blick, die ihrerseits in spezifische institutionelle Öffentlichkeitskonstellationen (Geuß 2021) eingebettet sind und bei der Wiedergabe im Live-Ticker entsprechend rekontextualisiert (Linell 1998: 154) werden müssen.

Im Folgenden erläutere ich den Forschungsstand (Abschnitt 2) und skizziere die Bedeutung von Live-Öffentlichkeiten im Kontext parlamentarischer Kommunikation (Abschnitt 3). Nach der Vorstellung der Daten und methodischen Überlegungen (Abschnitt 4) folgt die Analyse: Ich untersuche die Ereignishaftigkeit und multimodale Dynamik der Kommunikation, diskutiere einige zentrale sprachliche Verfahren zur Herstellung von Gegenwärtigkeit und episodischer Gemeinschaft und gehe auf die Wiedergabe im Kontext öffentlicher und nicht-öffentlicher Sitzungssettings ein (Abschnitt 5). Abschließend fasse ich einige Besonderheiten von Live-Ticker als episodische Öffentlichkeiten zusammen (Abschnitt 6).

2 Live-Ticker: Entwicklung, Forschungsstand, Merkmale

Live-Ticker sind Formen der Online-Berichterstattung, bei denen über ein aktuelles Ereignis mit fortlaufend ergänzten und zeitlich zuordenbaren Kurzmeldungen (Postings) berichtet wird.[3] Hauser (2010: 207–208) spricht von einem „multimodalen und interaktiven Gesamtkomplex“, der neben schriftlichen Textelementen auch andere semiotische Ressourcen integriert. Im Fall der von ihm untersuchten Fußballticker gehören zu diesen Ressourcen unter anderem fotografische Bilder, Grafiken, Diagramme und kleinere Bildzeichen wie Icons, mit denen die Live-Ticker zu teilweise recht komplexen multimodalen Ensembles ausgestaltet werden. Das „komplementäre Zusammenwirken verschiedener hypertextuell verknüpfter Inhalte und Darstellungsformen“ (Hauser 2010: 222) führt zu einer Konvergenz und gleichzeitigen Ausdifferenzierung von Informationselementen und Nutzungsweisen: Live-Ticker können als „Nebenbeimedium“ (Hauser 2010: 222) gleichzeitig mit anderen Tätigkeiten am Computer genutzt werden und bleiben nach dem eigentlichen Live-Ereignis bestehen, was eine „nachträgliche Nutzung“ (Hauser 2010: 222) der bereitgestellten Informationen ermöglicht.

Live-Ticker entstanden zu Beginn der 2000er Jahre. Kennzeichnend für diese mediengeschichtliche Umbruchphase sind der globale Wandel journalistischer Angebote hin zum heutigen Normalfall digitaler Nachrichten (Newman et al. 2022) sowie die Entwicklung sozialer Medien, die heute von globalen Technologiekonzernen und ihren Plattformen beherrscht werden, deren Etablierung aber lokal sehr unterschiedlich verlief (für Österreich vgl. Schwarzenegger 2019).

Im deutschsprachigen Raum wurden Live-Ticker zu Beginn vor allem im Sportjournalismus eingesetzt (Hauser 2010: 210). Auf derStandard.at, die am 2. Februar 1995 als erste Nachrichtenseite einer deutschsprachigen Tageszeitung online ging, wurde der erste Live-Ticker 1998 veröffentlicht (im Sportressort); das Online-Angebot von DerStandard.at war von Beginn an stark auf die Einbindung der Nutzer:innen ausgerichtet: Schon seit 1999 können Leser:innen dort ihre Kommentare unter die Artikel posten (Pumberger 2015).

Die Verbreitung von Live-Tickern wurde durch technologische Fortschritte begünstigt, die sich Anfang der 2000er Jahre abzeichneten. Diese Fortschritte ermöglichten die Entwicklung interaktiver Webangebote und deren mobile Nutzung. Im Webdesign erlaubte ein asynchrones Entwicklungsparadigma (Ajax) erstmals, nur Teile einer Webseite zu aktualisieren (Garrett 2005); so genannte Liveblogging-Plattformen, bei denen die neuesten Einträge ohne Zutun der Nutzer:innen über den Bildschirm scrollen, lassen sich auf dieser technologischen Basis einfach umsetzen (Schonfeld 2008). Diese technischen Grundlagen – zentral ist auch das Aufkommen mobiler Endgeräte, die ab 2007 zunehmend in die Haushalte vordrangen – ermöglichten es, internetbasierte Echtzeit-Kommunikation in vielfältigen alltäglichen und institutionellen Produktions- und Nutzungspraktiken zu verankern. Als Ende 2010 die Proteste in der arabischen Welt ausbrachen, spielten die einige Jahre zuvor gegründeten Plattformen Twitter (seit 2006) und Facebook (seit 2004) eine entscheidende Rolle in der Protestkommunikation des sogenannten Arabischen Frühlings (Papacharissi 2015); weltweit berichteten aber auch journalistische Online-Medien erstmals in Form von Live-Tickern über die Ereignisse (Wells 2011).

Obwohl Live-Ticker heute als etabliertes Mittel des digitalen Journalismus gelten können (Thurman & Walters 2013), ist die linguistische Forschung zur Textsorte Live-Ticker überschaubar. Frühe Arbeiten stammen von Jucker (2006; 2010) und Hauser (2008; 2010). Eine neuere Studie von Smułczyński (2019) untersucht Live-Ticker zu einem Gerichtsprozess. Besonders intensiv erforscht wurde der Bereich der Sportkommunikation (Chovanec 2018; Duś 2020), insbesondere der Bereich Fußball. Hier stehen umfangreichere, leicht nutzbare Korpusressourcen zur Verfügung (Meier 2017); empirische Studien befassen sich etwa mit Online-Praktiken wie dem gemeinsamen „Mitfiebern“ (Meier 2019) und zeigen, dass sich Fußball-Live-Ticker in ihrem Sprachgebrauch zunehmend standardisiert haben (Meier-Vieracker 2021).

Ein zweiter Forschungsstrang ist die Social-Media-Forschung zu digitaler Begleitkommunikation. Der Schwerpunkt linguistischer Forschung lag dabei auf der Nutzung von Twitter als Second Screen, um sich parallel zu massenmedial verbreiteten Nachrichtensendungen (Pfurtscheller 2020), politischen Diskussionsrunden (Bucher 2019; Klemm & Michel 2016, Klemm & Michel 2014) oder Spielfilme (Androutsopoulos & Weidenhöffer 2015) auszutauschen; Begleitkommunikation auf Twitter wurde aber auch im Zusammenhang mit spezifischen Ereignissen wie Konferenzen (Meiler 2021) oder Straßenprotesten (Dang-Anh 2019) medienlinguistisch untersucht. Online-Praktiken des Liveblogging sind zudem Gegenstand intensiver medien- und kommunikationswissenschaftlicher Forschung (z. B. Baym & Boyd 2012; Papacharissi 2015; Bruns 2018; Michael & Werner 2023). Medien- und kommunikationswissenschaftliche Arbeiten betonen ebenfalls die hybride Ausrichtung von journalistischen Live-Ticker als Konvergenzmedium. So beschreibt Bruns (2018: 309) Live-Blogging als „particularly important new hybrid format that builds on social and alternative media content and practices but re-embeds them into the branded spaces of conventional news websites“.

Die Übernahme von Medieninhalten, das „linguistic recycling“ (Haapanen & Perrin 2020) von „third-party content“ (Thurman & Walters 2013: 83) aus dem Internet, ist ein Kernelement dieser Hybridität von Liveblogging und journalistischen Live-Ticker. Neben der direkten Übernahme und Integration digitaler Diskursfragmente (z. B. YouTube-Videos oder Twitter-Beiträge) finden sich auch traditionelle Formen der Redewiedergabe und des Zitierens. Damit sind Live-Ticker typische Orte metakommunikativer Sprachhandlungen, bei denen Äußerungen direkt übernommen oder indirekt wiedergegeben und in einem neuen Kontext neu fokussiert und bewertet werden (Bublitz 2018). Ein solches mediales Zitieren lässt sich im Anschluss an Linell (1998: 154) als Rekontextualisierung betrachten. Dieses analytische Konzept fokussiert den Transfer und die Transformation von Diskursfragmenten und die Frage, wie dadurch Bedeutung erzeugt und verändert wird (Meier-Vieracker & Viehhauser 2020; Haapanen & Perrin 2020).

Im digitalen Produktionskontext wird dabei eine veränderte Transparenz der Nachrichtenproduktion sichtbar, in der die konstitutiven Arbeitsprozesse des journalistischen Schreibens und der Umgang mit Quellen im intertextuellen Kontext (Perrin 2013: 82) sichtbar werden. Online-Nachrichten würden gewissermaßen auf einer „digital frontstage area“ (Karlsson 2011: 291) produziert.

Textproduktion auf der digitalen Vorderbühne verläuft in Live-Tickern unter Zeitlichkeitsbedingungen, wie sie von Beißwenger (2007) für Chats und später für Posting-basierte Kommunikation generell beschrieben worden sind (Beißwenger 2020): Die Postings müssen digital hergestellt, das heißt Textteile geschrieben, Bilder eingefügt, Objekte verlinkt etc. werden, bevor sie veröffentlicht und online zugänglich werden. Da dieser Erstellungsprozess Zeit beansprucht, können Live-Ticker keine Echtzeit-Berichterstattung im eigentlichen Sinne bieten. Ihr Ziel ist vielmehr, mit möglichst geringem zeitlichen Abstand das zu vermitteln, „was gerade passiert ist“ (Hauser 2008: 2). Die Ausrichtung auf zeitliche Unmittelbarkeit und das Im-Moment-Sein, das heißt der Vollzug von direkten, in der Regel ungeplanten und spontanen Formen der Berichterstattung, trägt zu dem Eindruck bei, den man etwas unscharf als Live-Anmutung oder „Liveness“ (Montgomery 2007: 118) bezeichnen kann.

3 Live-Öffentlichkeiten und parlamentarische Kommunikation

Öffentlichkeit ist in der Politikwissenschaft zentral für die „Bühnenfunktion“ (Filzmaier 2007: 121) des Parlaments. Die resultierende Anpassung der Politik an eine Medienlogik (Bucher 2007) wurde vielfach kritisch diskutiert (Meyer 2006: 84; Burkhardt 2011). Als „Kommunikationsarena“ (Geuß 2021) lassen sich im Parlament von den Ausschüssen bis hin zur Plenardebatte aber unterschiedliche Ebenen ausmachen. Diese Abstufungen von Öffentlichkeit wurden in der politolinguistischen Forschung hinsichtlich der Mehrfachaddressierung in politischen Reden diskutiert: In nichtöffentlichen Parlamentsausschüssen richten sich Diskussionsbeiträge an Fraktionskolleg:innen und politische Konkurrenz, „[s]obald Öffentlichkeit dazu kommt“ (Klein 2019: 331) erweitert sich der Kreis der Adressat:innen um ein zusätzliches Publikum.

Parlamente bieten Bürger:innen grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, aktiv und passiv an der parlamentarischen Arbeit partizipieren: über den direkten Zugang zu öffentlichen Sitzungen, deren Live-Übertragung im Rundfunk, Medienberichterstattung und schriftliche Dokumentation mittels nachgelagerter Textsorten wie Berichte und Protokolle (Olschewski 2000). Allerdings unterscheiden sich die genannten Formen hinsichtlich ihrer Ausprägung und der möglichen Einbeziehung stark voneinander. Während der direkte Zugang zu öffentlichen Sitzungen und die Live-Übertragung eine relativ unmittelbare Form der Teilnahme ermöglichen, stellen die printmediale Berichterstattung oder gar die Lektüre schriftlicher Dokumentationen und Protokolle eine nachträgliche, indirekte Form der Einbindung in den parlamentarischen Prozess dar, die mehr auf Informationsaufnahme und Verständnis fokussiert ist, anstatt auf eine unmittelbare Teilnahme am Geschehen. Unter öffentlichen Sitzungen versteht man in diesem Kontext zunächst die sogenannte „Saalöffentlichkeit“, wo nach Maßgabe des Platzes grundsätzlich alle als Live-Publikum teilnehmen können (Pichl 2022: 86). Öffentliche Plenarsitzungen werden in Österreich und Deutschland live im Fernsehen übertragen, während Ausschüsse, in denen die meiste parlamentarische Arbeit stattfindet, üblicherweise nicht öffentlich sind (Filzmaier 2007: 121).

Eine besondere Rolle haben die Untersuchungsausschüsse als Kontrollinstrumente des Parlaments (Marxer, Bussjäger & Schiess Rütimann 2016; Riede & Scheller 2013). Sie fungieren als „fact-finding-Organe“ (Fallend 2000: 177), die sich mit aufklärungsbedürftigen Sachverhalten den Staat betreffend befassen. Bei Untersuchungsausschüssen geht es weniger um eine öffentliche Kontrolle des Verfahrens, sondern um eine Kontrolle der politisch Verantwortlichen im Sinne der demokratischen Meinungsbildung: „Nicht allein die Untersuchungsergebnisse oder die Ergebnisse der Beweisaufnahme sollen der Öffentlichkeit zugänglich sein, sondern das konkrete Verfahrensstadium: der Vorgang der Beweiserhebung“ (Bräcklein 2003: 350 (Hervorhebung im Original)). Ton- und Bildaufnahmen, mit denen sich die Vorgänge im UA live vermitteln ließen, sind in Österreich nicht und in Deutschland in Ausnahmefällen erlaubt (Schrefler-König & Loretto 2020). In solchen medienarmen Situationen ist die Live-Textberichterstattung ein bedeutendes Mittel zur Herstellung von Öffentlichkeit (Rieks 2019). Medienvertreter:innen dürfen auf Twitter und in Live-Tickern über nicht-saalöffentliche Sitzungen berichten, „da es sich nicht um Ton- oder Bildaufnahmen, sondern um eine redaktionell bearbeitete Wiedergabe handelt“ (Deutscher Bundestag 2021: 4).

An diesem Punkt setzt meine Analyse an: Aus medienlinguistischer Perspektive frage ich danach, in welchen medialen Umgebungen und sprachlichen Verfahren diese „redaktionell bearbeitete Wiedergabe“ umgesetzt wird. Dafür betrachte ich journalistische Live-Ticker, die sowohl saalöffentliche Bereiche (Parlamentsreden), als auch medienöffentliche Teile (Befragungen in Untersuchungsschüssen) zum Gegenstand machen.

4 Daten und Vorgehen

Die Untersuchung basiert auf Daten des Online-Mediums DerStandard.at, bekannt für seine regelmäßigen Live-Ticker zu den unterschiedlichsten Nachrichtenthemen und eine aktive Ticker-Community. Als Material für die Analyse wurden Live-Ticker aus zwei Themenbereichen ausgewählt: zum einen die Regierungskrise in Österreich, die durch den Rücktritt von Sebastian Kurz Anfang Dezember 2021 ausgelöst wurde, und zum anderen der am 9. Dezember 2021 eingesetzte ÖVP-Untersuchungsausschuss. Tabelle 1 gibt einen detaillierten Überblick über das Korpus.

Übersicht Live-Ticker-Korpus

|

Thema |

Zeitraum |

Live-Ticker |

Postings |

Tokens |

Kommentare |

|

Regierungskrise 2021 |

07.12. bis 10.12.2021 |

5 |

354 |

40100 |

163520 |

|

ÖVP Untersuchungsausschuss |

01.03. bis 07.12.2022 |

42 |

44978 |

294535 |

111817 |

Die Untersuchungsthemen wurden aufgrund ihres Kontextes und ihrer Dynamik ausgewählt. Die Regierungskrise 2021 war eine innenpolitische Ausnahmesituation mit hoher Unvorhersehbarkeit und großem Diskussionsbedarf in der Live-Situation. Der ÖVP-Untersuchungsausschuss ist eine Langzeit-Aufnahme und bietet durch 42 Sitzungen über einen längeren Zeitraum eine beständigere Dynamik, die jedoch durch die laufende Veröffentlichung von Informationen und Diskussionen über Korruptionsvorwürfe ständig aktualisiert wird.

Die Untersuchung stützt sich auf Video- und Textdaten: Um die Dynamik der Live-Situation zu erfassen, wurden ausgewählte Live-Ticker mittels Bildschirmaufzeichnung dokumentiert, ausgehend von der Desktop-Ansicht der Website derStandard.at. Dadurch war es möglich, die Dynamik der multimodalen Medienumgebung und die Entstehung der Live-Ticker zu erfassen. Einzelne Bearbeitungssequenzen von redaktionellen Postings wurden mittels S-Notation nach Kollberg & Eklundh (2002) transkribiert und ausgewertet. Nach Abschluss der Live-Phase (d. h. einige Tage später) wurden die redaktionellen Ticker-Postings in ihrem finalen Bearbeitungsstand mittels Web-Scraping erhoben. Die Text-Daten umfassen journalistische Text-Einträge und zugehörige Metadaten. Aufgrund der sehr hohen Anzahl an Kommentaren – bezogen auf das Ticker-Korpus wurden über 125 Tsd. Kommentare veröffentlicht – wurden Kommentardaten zwar für alle Postings gezählt, gemäß der forschungsethischen Leitlinie der Datensparsamkeit aber nur für ausgewählte Ticker-Einträge extrahiert und ausgewertet. Die Datenerhebung erfolgte auch hier mittels Web-Scraping, während für die qualitative Analyse zusätzlich auf die Website zugegriffen wurde. Die Nutzung dieser unterschiedlichen Datenquellen und Analysemethoden ermöglicht eine umfassende Untersuchung des Live-Tickers auf DerStandard.at unter Berücksichtigung der Live-Dynamik sowie der sprachlichen und interaktiven Aspekte der Beiträge und Kommentare.

Für die nähere Bestimmung des Begriffs des Interaktionsraums in der Analyse habe ich zwei Ebenen unterschieden (Bucher 2004): Live-Ticker zielen als hypertextuelle Medienangebote darauf ab, dass mit ihnen auf einer technisch-medialen Ebene interagiert wird (durch Klicken, Scrollen etc.). Aus dieser angebotsbezogenen Perspektive ergibt sich die Interaktivität von Live-Ticker aus ihrer nichtlinearen und multimodalen Struktur, die einen Rahmen für spezifische Fortsetzungserwartungen und Aneignungsaktivitäten spannt, die als multimodales Problemlösen beschrieben werden können (Bucher 2011: 141–142). Interaktion im Sinne der Konversionsanalyse bzw. der Interaktionalen Linguistik (Imo 2013: 51–83) wird in Live-Tickern dort ermöglicht, wo Kommentierungsmöglichkeiten angeboten werden und „die im Format des Leserforums angelegte Möglichkeit zur kommunikativen Interaktion mit anderen Teilnehmern“ (Kaltwasser 2019: 71) genutzt wird.

Um die sprachlichen und medialen Verfahren zu untersuchen, mit denen in Live-Tickern episodische Interaktionsräume hergestellt werden, wurden die Daten zunächst auf ihre Ereignishaftigkeit hin betrachtet. Darunter verstehe ich in einem weiten Verständnis die multimodale Kommunikationsdynamik auf der Ebene der Präsentation. Ereignishaftigkeit bezieht sich hier auf die Ebene des Interfaces und meint die sichtbaren Veränderungen und Aktionen, die auf der Website stattfinden. Diese Ereignisse sind durch visuelle und interaktive Gestaltungselemente gekennzeichnet und tragen zur Dynamik und Lebendigkeit der Website bei. Im engeren Sinne beziehe ich Ereignishaftigkeit in der Analyse auf die Art und Weise, wie im Live-Ticker bestimmte sprachliche Mittel eingesetzt werden, um ein Ereignis oder eine bestimmte Situation darzustellen und Gegenwärtigkeit herzustellen (z. B. durch die Verwendung von lexikalisch-grammatischen Verlaufsformen). Beide Ebenen tragen zur Gesamtinszenierung von Liveness und zur Schaffung eines dynamischen Interaktionsraums bei.

Der Interaktionsraum des Live-Tickers überführt eine zeitliche Ordnung in eine flächige Struktur, indem die Elemente in der Fläche zusammenhängend dargestellt werden (Bucher 2011: 139). Für die multimodale Analyse dieser Flächenstrukturen kommen das Konzepts der Sehfläche (Schmitz 2006; Schmitz 2011) sowie des verwandten Konzepts des Canvas (Wildfeuer, Bateman & Hiippala 2020) in Frage. Zentrale Einheiten der flächigen und multimodalen Präsentation, die meine Analyse strukturieren, sind die Postings (Beißwenger 2020: 305), die als Zeichenensemble en bloc versendet und auf dem Bildschirm präsentiert werden, ferner das Verlaufsprotokoll, das die Grundlage für die Verarbeitung bildet und die Postings linear oder in Threads geordnet für die wiederholte Rezeption bereithält, sowie auf der obersten Ebene das Interface der Website als multimodales Medienangebot.

5 Analyse

5.1 Ereignishaftigkeit und multimodale Kommunikationsdynamik

Die Live-Ticker auf DerStandard.at lassen sich als offene Online-Umgebungen beschreiben, die nach und nach mit Postings bestückt und gleichzeitig von Nutzer:innen bewertet und kommentiert werden können. Ihren dynamischen Live-Charakter erhalten sie in einem Prozess, den man in Anlehnung an Kleists Diktum als allmähliche Verfertigung des Tickers beim Posten bezeichnen könnte: Jeder kommunikative Beitrag fügt dem bestehenden Nachrichtenstrom ein neues Element hinzu, formt dessen fortlaufende Struktur und ist der Motor der Live-Dynamik.

Zunächst ist es diese in der Ereignissituation wahrnehmbare Hinzufügung und Veränderung des digitalen Angebots, die eine dynamische Atmosphäre von Live-Aktualität und Veränderung schafft. Sobald das berichtete Ereignis vorbei ist, wandelt sich diese Wahrnehmung. Dann verliert das Medienangebot seinen Live-Charakter und wird zu einer statischen Informationsquelle, die eher als historisches Archiv oder chronologisches Protokoll der Ereignisse dient.

Die quantitative Analyse der Posting-Aktivitäten in den untersuchten Live-Tickern zeigt, dass diese durchschnittlich alle fünf Minuten aktualisiert werden, wobei die Rate zwischen den Themenbereichen ÖVP-Untersuchungsausschuss und Regierungskrise 2021 nur leicht variiert. Dieser Wert ergibt sich aus der durchschnittlichen Zeitdifferenz zwischen zwei Postings bezogen auf die Gesamtdauer der Berichterstattung an einem Tag. Beide Teilkorpora unterscheiden sich nur geringfügig: Im Themenbereich ÖVP-Untersuchungsausschuss (n = 4.497) wurde durchschnittlich alle 5:37 Minuten ein neues Posting veröffentlicht, bei den Live-Tickern zur Regierungskrise 2021 (n = 354) liegt dieser Wert mit durchschnittlich 4:42 Minuten Abstand etwas niedriger.

Aber auch in diesen vermeintlichen 5-Minuten-Pausen herrscht kein Stillstand: Zum einen werden die journalistischen Ticker-Beiträge nach ihrer Veröffentlichung ergänzt und zum Teil sogar erst in mehreren Revisionen Schritt für Schritt verfertigt; zum anderen tragen parallel ablaufende Aktivitäten der Nutzer:innen zur Kommunikationsdynamik bei.

Bezieht man die Anzahl der Kommentare der Nutzer:innen mit ein und geht in einer vorsichtigen Schätzung davon aus, dass zwei Drittel aller Kommentare in der Zeitspanne zwischen zwei Ticker-Beiträgen erscheinen, so kann man die Aktualisierungsdynamik grob abschätzen: Im Fall des ÖVP-Untersuchungsausschusses dürften etwa alle 21 Sekunden ein neues Posting oder ein neuer Kommentar erscheinen, im Fall der deutlich dynamischeren Live-Tickern zur Regierungskrise, wo jedes Posting durchschnittlich 458 Kommentare erhält, kommt man bei vorsichtiger Schätzung auf einen Wert von etwa einem Posting pro Sekunde. Auch wenn eine solche Überschlagsrechnung auf Basis der verfügbaren Posting-Daten ex post nur grobe Richtwerte liefert, kann insgesamt von einem sehr dynamischen Kommunikationsgeschehen ausgegangen werden.

Diese kommunikativen Aktivitäten werden aber erst durch die multimodale Gestaltung der Website und die darin angelegten Darstellungsformen als Kommunikationsdynamik multimodal erfahrbar: Im Layout der Website erscheinen die neuesten Beiträge und Kommentare oben, ältere rutschen nach unten; der Eindruck eines dynamischen Nachrichtenflusses wird durch Aktualisierungsanimationen und sich ständig verändernde Zählerelemente, die das Erscheinen neuer Beiträge und Kommentare der Nutzer:innen begleiten, noch verstärkt.

5.1.1 Live-Ticker als hybrider Interaktionsraum

Die digitale Medienumgebung der Liveticker-Formate auf DerStandard.at bilden ein vielschichtiges multimodales Ensemble, das einen chronologischen Nachrichtenverlauf als dynamische Live-Erlebnis präsentiert. Insbesondere in den untersuchten Live-Ticker zur Regierungskrise zeigt sich eindrücklich, wie die Website angesichts der vielfach parallel ablaufenden Aktivitäten zu einer dynamischen, fast hektischen Umgebung wird. Das kontinuierliche Einfügen neuer Beiträge und Kommentare erzeugt einen steten Fluss an Information und Diskurs, der einem den Live-Charakter des Angebots vermittelt.

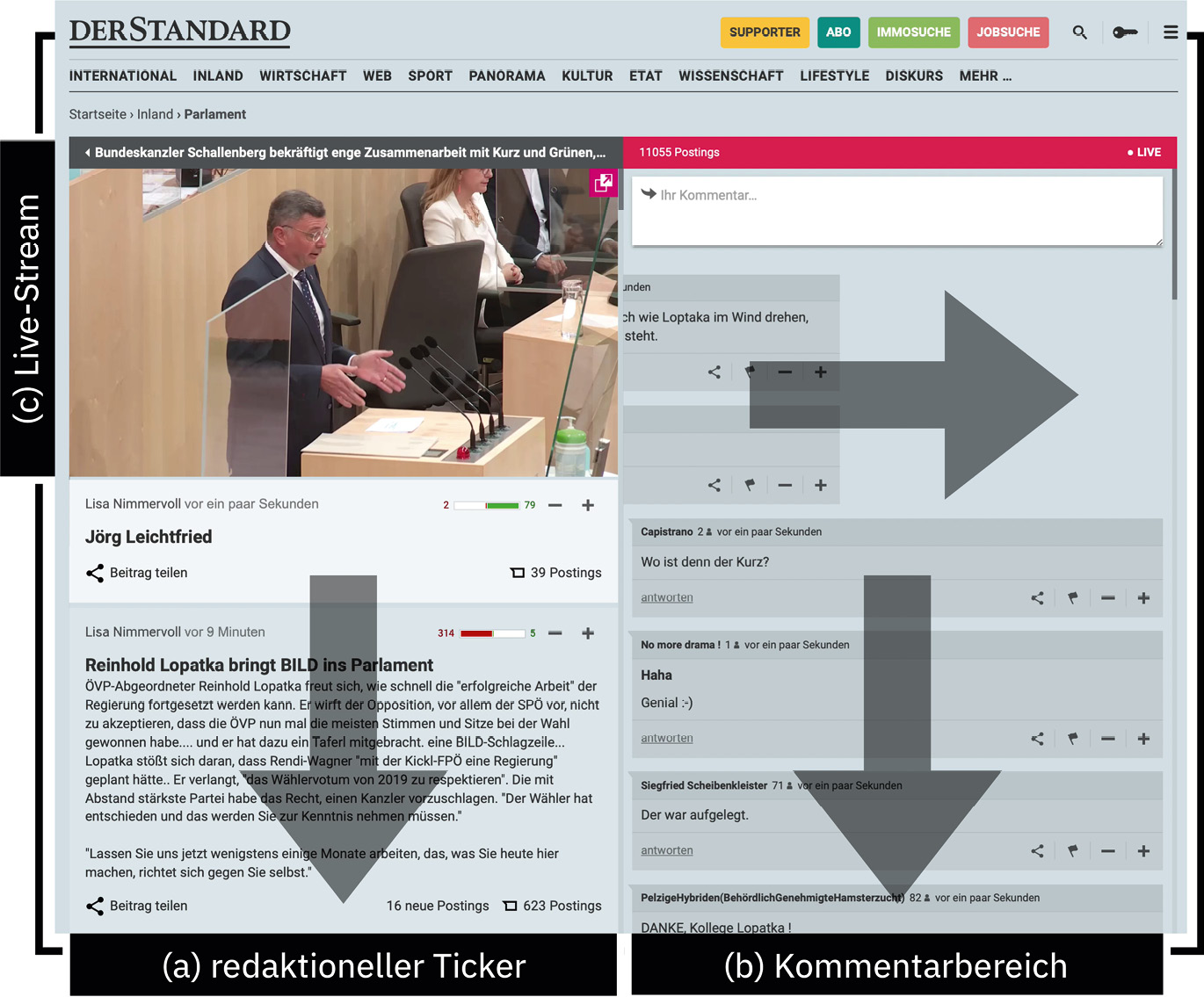

Einer der zentralen Aspekte für die multimodalen Gestaltung und Strukturierung der Sehfläche auf oberster Ebene ist das Layout. In Abbildung 1 ist ein annotiertes Standbild aus einer Bildschirmaufzeichnung zu sehen; es stammt aus einem Live-Ticker zu einer Sondersitzung des Nationalrates vom 12. Oktober 2021.

Das Layout der Website teilt das Medienangebot in zwei Bereiche, die als dynamische Sehflächen die redaktionellen Postings (a) und die daran gekoppelten Kommentare der Nutzer:innen (b) als Verlaufsprotokolle sichtbar machen. Diese Gestaltung ermöglicht es, dass sowohl die neuesten redaktionellen Beiträge als auch die aktuellen Reaktionen der anderen Nutzer:innen gleichzeitig sichtbar sind. Auch wenn sich das Layout je nach Endgerät unterscheidet, ist diese Trennung zwischen beiden Verlaufsprotokollen, die eine klare Unterscheidung der beiden Inhaltsarten und eine unabhängige Verfolgung des Nachrichtenflusses in beiden Bereichen ermöglicht, konstitutiv für die Live-Ticker auf DerStandard.at. In der Rezeption kann auch zwischen beiden Verlaufsprotokollen hin und her gewechselt werden, so dass das kommunikative Geschehen gleichzeitig an verschiedenen Orten stattfindet. Ein anlassbezogen integrierbarer Live-Stream (c) erweitert diese hybride Konfiguration zusätzlich um ein audiovisuelles Element. Durch die Integration des Live-Streams transformiert sich die Rezeptionssituation: Die Nutzer:innen können nicht nur die journalistischen Beiträge und Kommentare anderer lesen und selbst beitragen, sondern das Live-Ereignis verfolgen und direkt darauf reagieren.

Alle dynamischen Sehflächen werden kontinuierlich und unabhängig voneinander aktualisiert. Die fortlaufende Aktualisierung erfolgt automatisch und wird von einer kleinen und unaufdringlichen Animationssequenz begleitet. Bei den redaktionellen Postings gleicht die Animation einem Hineinschieben von oben, die Kommentare der Nutzer:innen werden von links kommend hineinbewegt. In Abbildung 1 wurde der Moment eingefangen, als zwei neue Kommentare auf diese Weise angezeigt wurden. Animationen sind Schlüsselelemente der Dynamik und strukturieren das multimodale Angebot: Erstens signalisieren sie Aktualisierungen auf der Website. Bewegungen lenken die Aufmerksamkeit auf neue Inhalte und erleichtern das Verständnis. Zweitens differenzieren Bewegungsmuster der Animationen zwischen redaktionellen Beiträgen und Nutzerkommentaren, unterstützen die visuelle Trennung und sorgen für Klarheit in den Informationsströmen. Drittens betonen Animationen den Live-Aspekt des Tickers und vermitteln Echtzeit-Interaktion und Dynamik, verstärken den Eindruck von Gegenwärtigkeit.

Annotiertes Standbild aus einer Bildschirmaufzeichnung (lt_derstandardat_rk_2021-10-12)

5.1.2 Postings als Interaktionsorte und Mini-Foren

Während die gesamte Webseite durch kontinuierliche, scrollende Aktualisierungen eine dynamische, sich ständig verändernde Umgebung schafft, sind die Postings spezifische Einheiten, die in dieser Umgebung sichtbar werden. Im Kern bestehen Postings auf DerStandard.at aus einer typografisch hervorgehobenen Überschrift und einem Textkörper. Dessen Umfang kann variieren und neben geschriebenem Text auch multimodale Elemente wie Bilder, eingebettete Videos, Tweets und Links enthalten. Diese Varianz in der Gestaltung wird durch eine standardisierte Formatierung eingefangen. In der Kopfzeile jedes Beitrags finden sich eine Zeitangabe und ein Bewertungsindikator (siehe Abb. 2). Erstere zeigt eine relative Zeitangabe in der Live-Situation („vor wenigen Sekunden“, „vor 9 Minuten“) oder eine absolute in der Nachlese-Situation. Der Bewertungsindikator zeigt die Anzahl der positiven und negativen Bewertungen und visualisiert diese als grüne und rote Balken.

Die Fußzeile hingegen enthält neben der Möglichkeit, den Beitrag über einen Permalink zu teilen, auch eine Anzeige der Anzahl der Kommentare (siehe Abb. 3). Bemerkenswert ist, dass nicht nur die Gesamtzahl der Kommentare angegeben wird („39 Beiträge“), sondern bei bereits besuchten Beiträgen auch die Anzahl der Kommentare, die seit dem letzten Öffnen hinzugekommen sind. In Abb. 3 sind zu den 623 Kommentaren „16 neue Beiträge“ hinzugekommen.

Die Kopf- und Fußzeilen jedes Beitrags bieten somit eine spezifische Rahmenstruktur, die Informationen und Interaktionsoptionen klar organisieren und den Nutzer:innen eine einfache Nutzung des Live-Tickers ermöglichen. Dabei stellen sie nicht nur eine strukturelle, sondern auch eine interaktive Komponente des Live-Tickers dar, die es ermöglicht, mit den Inhalten zu interagieren, sie zu bewerten und ihre Reaktionen mit anderen zu teilen.

Kopfzeilen zweier exemplarischer Postings (Details aus Abb. 1)

Fußzeilen zweier exemplarischer Postings (Details aus Abb. 1)

Die Informationen in der Kopf- und Fußzeile werden laufend aktualisiert und angepasst, was einen wesentlichen Aspekt des Live-Charakters des Formats unterstreicht. Insbesondere die Möglichkeit zur Bewertung hat eine starke Aufforderungswirkung auf die Nutzer:innen. Wenn ein neuer Ticker-Eintrag erscheint, werden häufig fast zeitgleich mit den ersten Kommentaren auch die ersten Bewertungen abgegeben. Im vorliegenden Beispiel wurden innerhalb weniger Sekunden nach Veröffentlichung des Postings bereits 79 positive und 2 negative Bewertungen abgegeben. Offenbar verstärkt der leere Bereich der Bewertungsleiste diesen Aufforderungscharakter.

Die Bewertungen tragen daher nicht nur zur Dynamik des Formats bei, sondern ermöglichen es den Nutzer:innen auch, schnell und unkompliziert eine aktive Rolle einzunehmen. Obwohl die Bewertungen in Form von Plus (grün) und Minus (rot) eine eindeutige Valenz anzeigen, ist die genaue Bedeutung und Interpretation dieser Bewertungen grundsätzlich offen und muss häufig kommunikativ geklärt werden.

Da die Kommentare der Nutzer:innen immer mit einem redaktionellen Beitrag verknüpft sind, initiiert jeder Beitrag eine eigene Anschlusskommunikation. In diesem Sinne kann jedes Posting als Mini-Forum betrachtet werden, das unterschiedliche Stimmen und Sichtweisen zu einem bestimmten (zeitlich verankerten) Aspekt des Geschehens zusammenführt. Als Interaktionsorte werden die Postings einerseits durch die multimodale Rahmung dynamisiert, die einen Rückkanal für die angebundenen Aktivitäten der Nutzer:innen bietet; andererseits sind die Postings selbst dynamische Sehflächen, da sie von redaktioneller Seite oft überarbeitet, ergänzt oder verändert werden. Die beschriebene standardisierte Rahmung jedes Postings ermöglicht es den Nutzer:innen, sich schnell auf diese Dynamik einzustellen und zu verstehen, wie sie sich aktiv beteiligen können.

5.2 Herstellung von Gegenwärtigkeit und episodischer Gemeinschaft

5.2.1 Live-Situierung

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, zeigen die Postings eine deutliche Orientierung an imaginierten Partner:innen (Deppermann & Schmidt 2016: 392). Alle 47 untersuchten Live-Ticker sind der Tagesstruktur verpflichtet und beginnen mit einer Begrüßung der Nutzer:innen, einer thematischen Orientierung und dem Ausdruck der Freude, als Begleiter durch den Tag zu führen; alle Live-Ticker enden mit einer Verabschiedung.

Mit den beobachtbaren Begrüßungs- und Verabschiedungshandlungen werden mehrere kommunikative Aufgaben bewältigt. Eine wichtige Aufgabe ist die zeitliche und thematische Situierung des Tickers. Die direkte Anrede zu Beginn (Guten Morgen, Willkommen zurück etc.) stellt Präsenz her und schafft eine Atmosphäre der unmittelbaren Interaktion und Aktualität. Darüber hinaus markieren Begrüßung und Verabschiedung klar den Beginn und das Ende der Live-Berichterstattung. Dies ist entscheidend für die Orientierung des Publikums, das wissen muss, ob der Ticker in der Live-Situation stattfindet oder nicht. Gleichzeitig wird durch den Verweis auf die zeitliche Fortsetzung des Geschehens (Wie geht es heute weiter, Wir tickern auch heute wieder) eine chronologische Struktur etabliert. Dies suggeriert, dass die Ereignisse in Echtzeit verfolgt werden und unterstreicht damit die Wahrnehmung von Gegenwärtigkeit und Ereignishaftigkeit. Die Ankündigung oder Vorhersage zukünftiger Entwicklungen (darum geht es heute und ich glaube, es bleibt spannend) vermittelt eine gewisse Erwartungshaltung und suggeriert, dass die Ereignisse in Bewegung und Veränderung sind. Damit wird Ereignishaftigkeit auf der inhaltlichen Ebene hergestellt.

5.2.2 Gemeinsam starten

Exemplarisch möchte ich ein Sequenzmuster herausgreifen, das sich wiederholt in den Daten zeigt und das ich ‘gemeinsam Starten’ nenne. Es zeichnet sich durch eine dreiteilige Struktur aus:

Antizipation eines Ereignisses: Zunächst muss das anstehende Ereignis angekündigt und der Rahmen für das, was folgen wird, gesetzt werden. In der Regel wird das Ereignis in die nahe Zukunft projiziert, wodurch eine gewisse Erwartungshaltung oder gar Spannung aufgebaut wird.

Markierung des Starts: Nach der Phase der Antizipation erfolgt ein kurzes und prägnantes Signal, das den tatsächlichen Beginn des Ereignisses markiert. Das Posting ist in der Regel sehr knapp gehalten und besteht oft nur aus einer Überschrift, die den Start anzeigt.

Bericht über erste Aktionen: Nach dem Startsignal wird über die ersten (berichtenswerten) Aktionen oder Ereignisse informiert, die unmittelbar nach dem Beginn des Ereignisses stattfinden.

Kontext der folgenden Beitragssequenz ist ein Live-Ticker zu den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. In drei Beiträgen wird ein gemeinsamer Start in die Sitzung angezeigt:

|

(2) |

Die erste Auskunftsperson ist da |

|

|

Bernhard Weratschnig ist bereits da – es wird also demnächst losgehen. |

|

|

Meine große Bitte, wie immer: Bitte seien Sie fair beim Posten! Danke! |

|

|

(1000258715, 2022-03-09 10:09:47, +28/-0/14) |

|

(3) |

And off we go |

|

|

(1000258717, 2022-03-09 10:11:36, +14/-0/7) |

|

(4) |

Sobotka führt den Vorsitz |

|

|

Parlamentspräsident Sobotka eröffnet die medienöffentliche Sitzung, er führt heute wieder den Vorsitz. Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl nimmt die diversen Belehrungen vor. |

|

|

(1000258718, 2022-03-09 10:12:48, +4/-197/66) |

Nach dem Aufbau von Erwartung und Vorbereitung (2) folgt das kurze Startsignal (3) und der Bericht über die ersten Aktionen (4). Zwischen den drei Beiträgen liegen jeweils nur wenige Minuten; neben der engen zeitlichen Taktung der Posting-Aktivität ist die Ereignishaftigkeit auf sprachlicher Ebene zu finden. Zunächst werden die Leser:innen darüber informiert, dass der erste Befragte bereits eingetroffen ist und der Start der Veranstaltung „bald“ bevorsteht; die Vermittlung der Antizipationshaltung wird hier durch den Wechsel ins Futur I unterstrichen. Zudem spricht die Journalistin die Leser:innen direkt mit der Bitte um Fairness beim Kommentieren an und rahmt damit die Situation des Live-Tickers nicht nur als Informationsquelle, sondern auch als Interaktionsraum für Diskussionen und Kommentare. Es folgt das Startsignal: Mit der knappen englischen Phrase „And off we go“ gibt die Autorin in (3) das Signal, dass die Veranstaltung nun beginnt; es folgt ein Bericht über die ersten Aktionen (4), die in diesem Fall die Eröffnung der Sitzung durch den Parlamentspräsidenten und die Belehrungen des Verfahrensrichters betreffen und dementsprechend nicht inhaltlich wiedergegeben, sondern nur als Redeereignisse benannt werden.

5.2.3 Gemeinsam warten

Ein ähnliches Sequenzmuster zur Verankerung des Live-Tickers im Hier und Jetzt findet sich in Fällen, wo ein gemeinsames Warten auf ein Ereignis ausgedrückt wird. Das ist besonders in der Situation der Regierungskrise relevant, wo nicht immer abschätzbar ist, wie und wann es auch tatsächlich losgeht. Anhand folgender Belege kann man demonstrieren, wie in solchen Kontexten die gemeinsame Erwartung eines Sprechereignisses im Ticker hergestellt wird.

Im Zuge der Regierungskrise in Österreich im Oktober 2021 wurde im Live-Ticker für 21 Uhr ein Pressestatement von Vizekanzler Werner Kogler angekündigt. Der Live-Ticker begleitete diese Situation mit den folgenden drei Beiträgen:

|

(5) |

Wir warten auf Vize-Kanzler Kogler, |

|

|

der ja dem Rücktritt von mittlerweile Ex-Kanzler Sebastian Kurz ja positiv gegenüber steht und morgen schon mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reden möchte. |

|

|

Derweil werden noch Mikrofone aufgestellt und wieder weggenommen. |

|

|

(1000245248, 2021-10-09 21:11:13, +24/-52/131) |

|

(6) |

Es geht los |

|

|

(1000245250, 2021-10-09 21:13:34, +25/-6/64) |

|

(7) |

Kogler kündigt Fortsetzung der Koalition an |

|

|

Es sei nun jene Variante gewählt worden, die man als Grüne der ÖVP vorgeschlagen habe. Das bedeute, dass man mit Schallenberg die Regierungsarbeit fortsetzen werde. Mit der Fortsetzung der Koalition können nun ein Budget verabschiedet und die ökologisch-soziale Steuerreform weiterverfolgt werden. |

|

|

Telefonisch habe man das alles schon mit Kurz, Van der Bellen und Schallenberg besprochen. Den Letztgenannten werde er morgen treffen. |

|

|

Das war das kürzeste Presse-Statement aller Zeiten. |

|

|

(1000245251, 2021-10-09 21:14:23, +131/-402/734) |

Die Beiträge (5, 6 und 7) stellen eine klare zeitliche Struktur dar, die sowohl das gemeinsame Warten als auch den Beginn und das Ende einer Veranstaltung markiert. Diese Strukturierung folgt einem dreiteiligen Muster, das wir als „wir warten“, „es geht los“ und „das war’s“ bezeichnen können.

In der ersten Phase (5) wird das zukünftige Ereignis, in diesem Fall das erwartete Statement von Vizekanzler Kogler, eingeleitet und vorbereitet. Hier wird Gemeinschaft hergestellt. Das inkludierende „wir“ weckt ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen der Redakteurin und den Leser:innen. Alle sind Beteiligte des bevorstehenden Ereignisses und befinden sich in der gleichen Erwartungshaltung. Das gemeinsame Warten drückt sich in der Wiedergabe der an sich unwichtigen Details des Auf- und Abbaus der Mikrofone aus. Diese Darstellung der aktuellen Situation vor Ort dient dazu, das Erlebnis des Wartens und der Antizipation des kommenden Ereignisses zu intensivieren, eine Art Bühne zu schaffen, auf der das Ereignis gleich stattfinden wird. Ein kurzer, prägnanter Satz signalisiert den Beginn des Ereignisses und markiert den Übergang vom Warten zum Handeln. Der dritte Schritt ist der Redebericht: Koglers Aussage wird wiedergegeben und kommentiert, wodurch der Ereignischarakter der Situation deutlich wird. Der Abschluss des Beitrags mit „Das war die kürzeste Presseaussendung aller Zeiten“ markiert das Ende des Ereignisses und eine abschließende Bewertung.

Insgesamt zeigt sich hier, wie durch den Einsatz bestimmter sprachlicher Mittel und Techniken ein intensives Gefühl von Live-Ereignis und Präsenz erzeugt werden kann. Die Sequenz – Aufbau einer Gemeinschaft der Wartenden, Markierung des Ereignisbeginns, Redebericht und Evaluation – zeigt exemplarisch, wie in Live-Tickern der Eindruck von Live-Ereignis und Gegenwärtigkeit erzeugt wird.

Die beschriebenen Sequenzmuster sind Beispiele dafür, mit welchen sprachlichen Verfahren in Live-Tickern der Bezug zu Gemeinschaft und Gegenwärtigkeit zum Ausdruck gebracht wird. Beide vermitteln den Eindruck, gemeinsam mit anderen Teil eines laufenden, aktuellen Geschehens zu sein, und ermöglichen ein kontrolliertes Erleben, Verstehen und Bewerten dieses Geschehens, indem sie klare Strukturen und Rahmenbedingungen vorgeben.

5.3 Vergleich der Berichterstattung aus der öffentlichen und nicht-öffentlichen Sitzung

5.3.1 Wiedergabe in nicht-öffentlichen Ausschusssitzungen

Die Berichterstattung über den Untersuchungsausschuss ist ganz auf die Wiedergabe des Geschehens vor dem Ausschuss ausgerichtet. Das zeigt eine quantitative Auswertung der häufigsten Trigramme. Diese verweisen auf den Ablauf der Sitzung (Angaben in Klammern sind absolute Häufigkeiten): es geht weiter (72), geht es weiter (55); auch der Wiedergabemodus des Redeberichts ist klar erkennbar: will wissen ob (94), hält fest dass (71), wisse er nicht (54); auffällig ist auch die häufige Verwendung des am-Progressiv (ist am fragen (62)), der als sprachliches Mittel der Herstellung von Gegenwärtigkeit gesehen werden kann.

Im Kontext der nicht-öffentlichen Sitzungen ist der Live-Ticker die einzige Möglichkeit, am Ablauf des Ereignisses teilzunehmen und sich während der Ausschusssitzung auszutauschen. Um eine episodische Live-Öffentlichkeit rund um die parlamentarischen Ermittlungen herzustellen, ist daher eine kleinschrittige Wiedergabe gefragt, die sich in einer hohe Dichte an wörtlichen und indirekten Zitaten und verdichteten, teils stark komprimierenden Redeberichten niederschlägt.

Übersicht Live-Ticker zur Befragung von Sebastian Kurz vor dem ÖVP-Untersuchungsausschuss (2022-09-28, n= 71)

Dabei ist im Live-Ticker der gesamte Ablauf miterlebbar, samt Pausen und den zahlreichen Unterbrechungen aufgrund von Geschäftsordnungsdebatten; insbesondere das österreichische Spezifikum der sogenannte Stehungen (Ad-hoc-Besprechungen der Fraktionssprecher:innen mit dem Vorsitz zur Klärung eines Sachverhalts).

Als Beispiel für den Wechsel zwischen Befragungen und Unterbrechungen kann der Live-Ticker zur Befragung von Sebastian Kurz dienen, die am 28.09.2022 stattgefunden hat. Der Zeitraum der Befragung erstreckt sich von 10:31 Uhr bis 15:49 Uhr. In Abbildung 4 sind alle 71 Ticker-Einträge, die in diesem Zeitraum erstellt wurden, dargestellt. Balken visualisieren die Länge der Beiträge, die um den Mittelwert von 392,9 Zeichen streuen. Die Kästchen darunter zeigen die Anzahl und Intensität der Kommentare, die Verwendung von Bildern und die Art der Wiedergabe (gestrichelt = indirekte Rede, ausgefüllt = direkte Rede). Man erkennt deutlich, wie sich Phasen von Wiedergabeaktivität abwechseln mit Unterbrechungsphasen, in den aber auch dennoch Kommentareaktivität zu verzeichnen ist.

Unterbrechungen sind im Kontext der Live-Ticker zum Untersuchungsausschuss ein ständiger Bezugspunkt des gemeinsamen Wartens, mit dem man rechnen kann (8) und dessen Fehlen erwähnenswert ist (9):

|

(8) |

GO-Debatte, Tomaselli hält fest, dass diese Fälle nichts mit ihrer Frage zu tun hätten. Es folgt, ja genau: eine Stehung. (1000266720, 2022-05-10 13:24:09) |

|

(9) |

Heute gab es noch keine Stehung! (1000287386, 2022-11-23 18:15:43) |

|

(10) |

Sorry, hier das Stehungsfoto. (1000261493, 2022-03-30 17:45:25) |

Hinter dem in (10) genannten Stehungsfoto verbirgt sich eine gemeinschaftliche Praktik, bei der während der Unterbrechung Archivbilder (Tierfotos, Stock-Images, etc.) mit assoziativem Bezug zum Thema ‚Stehen‘ gepostet werden (meist mit der formelhaften Konstruktion hier steht ein X). Diese Fotos dienen der Auflockerung, füllen die Lücke in der stehenden Sitzung und bieten Anknüpfungspunkte für Anschlusskommunikation.

Journalist:innen stehen bei der Produktion der Live-Ticker-Beiträge vor Beobachtungs- und Wiedergabeaufgaben, die in ihrer Simultanität eine erhebliche Herausforderung sind. Der Zeitdruck und die Kurzatmigkeit des schriftlichen Live-Tickerns sorgen jedoch auch stellenweise dafür, dass von der üblichen journalistischen Zitierweise abgewichen wird. Die angesprochenen Unterbrechungspausen werden genutzt, um Abweichungen in der Wiedergabepraxis transparent zu machen. An diesen Stellen wird sprachreflexiv eingeräumt, dass ansonsten gängige Normen der journalistischen Zitierpraxis nicht immer eingehalten werden können:

|

(11) |

Bitte nicht vergessen: Ich schreibe nicht immer im Konjunktiv, auch wenn ich indirekt zitiere. Danke fürs Verständnis! (1000262419, 2022-04-06 15:34:49) |

|

(12) |

Und dass ich hier manchmal im Indikativ schreibe, statt in direkter Rede oder im Konjunktiv. So bin ich schneller – bitte sehen Sie mir diese Unkorrektheit nach. (1000258770, 2022-03-09 11:43:52) |

5.3.2 Wiedergabe aus der öffentlichen Sitzung

Für die Berichterstattung über Sitzungen des Nationalrats können audiovisuelle Live-Streams in die Online-Umgebung des Tickers integriert werden, wodurch sich der gemeinsame Wahrnehmungsraum verändert. Die Übertragung erfolgt unmittelbar und über eine dynamische Sehfläche, die im gemeinsamen Interaktionsraum fokussierbar ist:

|

(11) |

Bitte nehmen Sie Ihre Sitze ein! |

|

|

Wie Sie im Livestream oben sehen, ist im Hohen Haus schon einiges los… richtig losgehen wird es um 10 Uhr, dann gibt es die Regierungserklärung des neuen Kanzlers Alexander Schallenberg (1000245422, 2021-10-12 09:55:59, +6/-8/180) |

Neben der audiovisuellen Übertragung werden die Parlamentsreden auch im Live-Ticker wiedergegeben. In der folgenden Detailanalyse betrachte ich einen Ausschnitt aus der in (11) angekündigten Sondersitzung des Nationalrates vom 12. Oktober 2021. Um 11:22 Uhr kommt die Oppositionspolitikerin Beate Meindl-Reisinger (Neos) zu Wort. Aus den Videodaten lassen sich die Revisionsschritte rekonstruieren, mit denen die Wiedergabe der Wortmeldung im Ticker umgesetzt wird.

Ein erster Beitrag zur Parlamentsrede wurde im Ticker um 11:22 Uhr veröffentlicht: Er besteht nur aus einer namentlichen Nennung (Meinl-Reisinger:) der aktuellen Rednerin und eröffnet gleichzeitig das Mini-Forum für Anschlusskommentare. In dieser Form bleibt das Posting fast eine Minute im Ticker bestehen, bevor es in mehreren Schritten erweitert wird, um die Rede zusammenzufassen und zentrale Aussagen wiederzugeben. Diese Posting-Revisionen sind im Folgenden in einer vereinfachten S-Notation (Severinson-Eklundh & Kollberg 1996) transkribiert, wobei Einfügungen in geschweiften Klammern dargestellt sind. Die Reihenfolge der Revisionen wird durch die hochgestellten Zahlen an den Klammern angegeben.

{Neos-Parteichefin}1 Meinl-Reisinger {zur ÖVP}4: {„Es ist einfach vorbei“}4

{.. vermisst den neuen Kollegen (Sebastian Kurz als Klubchef), der noch gar nicht da ist: “herzliche Grüße an ihn”.

Wöginger: “Ihr könnts ihn gar nicht erwarten…”}1

{Sie begrüßt Schallenberg und vermisst “Mut für einen Neustart”.}2 {Aber, Richtung ÖVP nach der Festnahme von Meinungsforscherin B: “Es ist einfach vorbei.”}3 {Aber Neos würden nicht zulassen, dass die ÖVP das Land “mitreißt in den Abgrund”.}4 {Sie überreicht die 104{-}6Seiten{-}6Anordnung zur Hausdurchsuchung {mit allen inkriminierten Chats}6 – Schallenberg legt sie etwas verächtlich auf den Boden hinter sich.}5

{“Alles, was gezählt hat, war Macht, Macht, Macht”, sagt Meinl-Reisinger: “Die Menschen waren ihnen völlig egal.”}7 {Auch sie nennt den von Kurz damals torpedierten Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung… “wir hätten das, wenn nicht die Machtgeilheit so groß gewesen wäre, dass man lieber etwas Gutes verhindert hat. {Ihnen gehts nicht um die Menschen, nur um Macht und diese Macht zu erhalten.}9”}8

{Der Neustart brauche eine “Abgrenzung vom Bisherigen, denn sonst werden sie untergehen – und wir werden aufpassen, dass sie das Land nicht mitreißen”, sagt die Neos-Chefin zu Schallenberg und Kogler.}10

{Sie fordert neue Spielregeln und will “ein Angebot machen: zeigen wir, dass wir nicht so sind. WIR sind eh nicht so. Sie sind so… und sollen es zeigen.”}11 {Sie will ein Medientransparenzpaket.}12

{<Eingefügter Tweet: Videoauschnitt zeigt Schallenberg beim Weglegen des überreichten Schriftstücks>}13

Insgesamt sind 13 Revisionen festzustellen: Zunächst wird die Überschrift erweitert und der Beginn der Rede (ein Gruß an den abwesenden Kurz) sowie ein Zwischenruf wiedergegeben {1}. Es folgt die Zusammenfassung der Begrüßung Schallenbergs und Meinl-Reisingers Kritik an der mangelnden Bereitschaft zu einem Neuanfang {2} und eine wörtliche Wiedergabe {3}. In {4} wird dieses direkte Zitat in die Überschrift übernommen, wodurch es bereits während der Rede als Kernaussage hervorgehoben wird; allerdings wird durch die Revision auch die Geschlossenheit zwischen Überschrift und ursprünglichem Postinganfang gestört. Interessant ist {5}, weil hier eine nicht-sprachliche Handlung wiedergegeben wird: Meinl-Reisinger übergibt Schallenberg einen Hausdurchsuchungsbefehl, den Schallenberg auf den Boden legt. Danach wird die Tickermeldung ständig erweitert und mit weiteren direkten und indirekten Zitaten ergänzt {7–12}. In der letzten Überarbeitung {13}, bereits nach Redeende, wird dem Posting ein Tweet hinzugefügt, der die Übergabe der Dokumente in einem rekontextualisierten Videoausschnitt zeigt.

Diese schrittweise Erweiterung des Postings parallel zur Parlamentsrede verdeutlicht, wie sich die Live-Ticker-Situation durch die Einbindung des Live-Streams grundlegend verändert hat. Die Journalistin hat keine Möglichkeit, den Beitrag für sich zu planen und auszuformulieren, sondern ist durch die Dynamik der Live-Situation gezwungen, mit einem initialen Posting einen geeigneten Interaktionsraum für die Diskussion zu schaffen.

Kommentare von Nutzer:innen werden während und nach der Debattenrede veröffentlicht. Abbildung 5 visualisiert den Interaktionsverlauf der Kommentare entlang einer Zeitachse. Insgesamt werden 735 Kommentare und Antworten darauf abgebildet, wobei lediglich zwei verspätet veröffentlichte Kommentare in dieser Visualisierung ausgelassen wurden. Die Visualisierung ist zweigeteilt: Im oberen Abschnitt wird ein Histogramm dargestellt, das die Anzahl der Kommentare im Laufe der Zeit abbildet. Der untere Abschnitt visualisiert ein Netzwerkdiagramm, das die Beziehungen zwischen den Kommentaren und ihre sequentielle Verteilung in Bezug auf die Antworten darstellt.

Die Debattenrede im Parlament findet zwischen 11:21 Uhr und 11:29 Uhr statt. Die Verlaufskurve spiegelt die typische Long-Tail-Verteilung von Online-Kommentaren wider, wobei die überwiegende Mehrheit der Kommentare unmittelbar zu Beginn verfasst wird. Die ersten Kommentare erscheinen bereits um 11:22 Uhr, bis 11:30 Uhr wurden bereits 468 Kommentare verfasst. In den folgenden fünfzehn Minuten kommen noch einmal 102 Kommentare hinzu, die restlichen 165 Kommentare verteilen sich über einen längeren Zeitraum, wobei das letzte hier berücksichtigte Kommentar um 14:33 Uhr auf Antwortebene 3 erscheint.

In beiden Visualisierungen sind zwei Aktivitätscluster deutlich zu erkennen. Das erste entspricht der Live-Situation und ist zeitlich eng mit der parallel stattfindenden Debattenrede verbunden. Ein zweites, kleineres Aktivitätscluster erstreckt sich von 12:30 bis 14:00 Uhr und beinhaltet insgesamt 127 Kommentare. Die deutlich erkennbare Lücke dazwischen liegt in der Mittagszeit, was auf eine Pause der Benutzer:innen hindeutet. Das zweite Cluster beinhaltet Personen, die den Live-Ticker am Nachmittag konsultieren, um sich über die Rede im Parlament zu informieren und darüber zu diskutieren. Dieser empirische Befund zeigt, dass der Live-Ticker nicht nur ein Interaktionsraum für begleitende Diskussionen, sondern auch eine Informationsressource ist, die nach dem Ereignis genutzt werden kann.

Zeitlicher Verlauf des Kommentardiskurses als Histogramm (oben) und Netzwerk (unten); die gleichzeitig stattfindende Debattenrede ist auf der gemeinsamen Zeitachse eingezeichnet (n = 735)

6 Fazit

Ausgehend von Überlegungen zur episodischen Öffentlichkeit in Live-Blogs (Thorsen & Jackson 2018) hat diese Studie eine medienlinguistische Perspektive eingenommen, um zu untersuchen, wie Live-Ticker auf DerStandard.at diese besondere „distinct experiences of publics“ (Thorsen & Jackson 2018: 863–864) erzeugen. Die Analyse hat aufgedeckt, dass die Online-Interaktion auf der Website eine komplexe Struktur aufweist, die durch das Zusammenspiel von individuellen Beiträgen der Nutzer:innen und deren Aufbereitung und multimodale Formatierung durch die Website entsteht. Abschließend können drei Aspekte hervorgehoben werden:

Ereignisorientierung: Die untersuchten Live-Ticker ermöglichen ein (regelmäßiges) Verfolgen des parlamentarischen Geschehens in der Situation. Die in der Analyse herausgearbeiteten Verfahren – beginnend mit einer Begrüßung der Nutzer:innen, über eine thematische Einführung bis hin zur Verabschiedung – verdeutlichen die episodische Struktur ebenso wie spezifische Sequenzmuster wie das gemeinsame Starten oder das gemeinsame Warten, die den Eindruck der Gegenwärtigkeit und das gemeinsame Erleben des Ereignisses unterstreichen.

Nachrichtengebundenheit: Strukturell ist die Interaktion im Live-Ticker-Kontext an die Nutzung von Postings und Kurznachrichten gebunden, thematisch an die Aktualitätsorientierung journalistischer Arbeit. Live-Ticker auf DerStandard.at präsentieren sich daher mit einer starken Bindung an aktuelle Ereignisse und Nachrichten, was sich in der ständigen thematischen Aktualisierung und dem Verweis auf zukünftige Entwicklungen widerspiegelt.

Gemeinschaftsbezug: Politische Live-Ticker auf DerStandard.at dienen nicht nur als Informationsquelle, sondern auch als Raum für Interaktion und Gemeinschaftsbildung. Sie ermöglichen es den Nutzer:innen, auf Inhalte zu reagieren, diese zu bewerten und mit anderen zu teilen. Damit sind Live-Ticker auch ein Treffpunkt für Menschen, die sich nicht nur für das Ergebnis von Parlamentsdebatten oder Untersuchungsausschüssen interessieren, sondern für den gesamten Verlauf. Diese „Nachrichtenfans“ (Pfurtscheller 2022) sind in den Prozess involviert, sie wollen das parlamentarische Spiel mit all seinen Verzögerungen und Unterbrechungen miterleben.

Ereignishaftigkeit wird in Live-Tickern nicht nur durch visuelle und textliche Elemente, sondern auch durch zeitliche Muster und die Live-Situation sichtbar. Diese Aspekte tragen zu einer gemeinsamen Erfahrung des Startens und Wartens bei, die ein Gefühl episodischer Vergemeinschaftung vermittelt. Der Vergleich zwischen der Berichterstattung über öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen zeigt deutliche Unterschiede. Während aus nicht-öffentlichen Sitzungen eher abgeschlossene Kurzberichte über die Befragungen als Gesamtpaket geliefert werden, zeigt sich in der Berichterstattung aus öffentlichen Sitzungen eine schrittweise Erarbeitung und Ergänzung von Beiträgen. Zu beobachten sind vielfältige Formen des Zitierens und der Redewiedergabe, die insbesondere im Hinblick auf ihre Resonanz in den Kommentaren noch genauer zu untersuchen wären.

Die Linguistik ist aufgerufen, diese komplexe Konstellation aus Online-Interaktion, Ereignishaftigkeit und Vergemeinschaftung zu untersuchen, die Live-Ticker zu einem eigenständigen Format der Partizipation und des Sich-Einbringens in die politische Arena macht.

Literatur

Androutsopoulos, Jannis & Jessica Weidenhöffer (2015): Zuschauer-Engagement auf Twitter: Handlungskategorien der rezeptionsbegleitenden Kommunikation am Beispiel von #tatort. Zeitschrift für Angewandte Linguistik 62(1). 23–59.10.1515/zfal-2015-0002Search in Google Scholar

Baym, Nancy K. & Danah Boyd (2012): Socially Mediated Publicness: An Introduction. Journal of Broadcasting & Electronic Media. 56(3). 320–329.10.1080/08838151.2012.705200Search in Google Scholar

Beißwenger, Michael (2007): Sprachhandlungskoordination in der Chat-Kommunikation: Berlin, Boston: De Gruyter.10.1515/9783110953121Search in Google Scholar

Beißwenger, Michael (2020): Internetbasierte Kommunikation als Textformen-basierte Interaktion: ein neuer Vorschlag zu einem alten Problem. In Konstanze Marx, Henning Lobin & Axel Schmidt (Hrsg.), Deutsch in Sozialen Medien, 291–318. Berlin, Boston: De Gruyter.10.1515/9783110679885-015Search in Google Scholar

Bräcklein, Susann (2003): Öffentlichkeit im parlamentarischen Untersuchungsverfahren. Zeitschrift für Rechtspolitik. 36(10). 348–353.Search in Google Scholar

Bruns, Axel (2018): Gatewatching and news curation: Journalism, social media, and the public sphere. New York, Bern: Peter Lang.10.3726/b13293Search in Google Scholar

Bruns, Axel & Jean Burgess (2011): The use of Twitter hashtags in the formation of ad hoc publics. In A. Bruns & P. De Wilde (Hrsg.), Proceedings of the 6th European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference 2011, 1–9. United Kingdom: The European Consortium for Political Research (ECPR).Search in Google Scholar

Bublitz, Wolfram (2018): Zitat und Zitation. In Frank Liedtke & Astrid Tuchen (Hrsg.), Handbuch Pragmatik, 252–262. Stuttgart: J. B. Metzler.10.1007/978-3-476-04624-6_25Search in Google Scholar

Bucher, Hans-Jürgen (2004): Online-Interaktivität – ein hybrider Begriff für eine hybride Kommunikationsform. Begriffliche Klärungen und empirische Rezeptionsbefunde. In Christoph Bieber & Claus Leggewie (Hrsg.), Interaktivität, 132–167. Frankfurt am Main: Campus.Search in Google Scholar

Bucher, Hans-Jürgen (2007): Logik der Politik – Logik der Medien: Zur interaktionalen Rhetorik der politischen Kommunikation in den TV-Duellen der Bundestagswahlkämpfe 2002 und 2005. In Stephan Habscheid & Michael Klemm (Hrsg.), Sprachhandeln und Medienstrukturen in der politischen Kommunikation, 13–44. Berlin, Boston: De Gruyter.10.1515/9783110972405.13Search in Google Scholar

Bucher, Hans-Jürgen (2011): „Man sieht, was man hört“ oder: Multimodales Verstehen als interaktionale Aneignung. Eine Blickaufzeichnungsanalyse zur audiovisuellen Rezeption. In Hajo Diekmannshenke, Michael Klemm & Hartmut Stöckl (Hrsg.), Bildlinguistik. Theorie – Methoden – Fallbeispiele, 109–150. Berlin: Erich Schmidt.Search in Google Scholar

Bucher, Hans-Jürgen (2019): Politische Meinungsbildung in sozialen Medien? Interaktionsstrukturen in der Twitterkommunikation. In Konstanze Marx & Axel Schmidt (Hrsg.), Interaktion und Medien. Interaktionsanalytische Zugänge zu medienvermittelter Kommunikation, 287–317. Heidelberg: Winter.Search in Google Scholar

Burkhardt, Armin (2003): Das Parlament und seine Sprache. Studien zu Theorie und Geschichte parlamentarischer Kommunikation. Halle: Max Niemeyer.10.1515/9783110914092Search in Google Scholar

Chovanec, Jan (2018): The Discourse of Online Sportscasting: Constructing meaning and interaction in live text commentary. Amsterdam: John Benjamins.10.1075/pbns.297Search in Google Scholar

Dang-Anh, Mark (2019): Protest twittern, Eine medienlinguistische Untersuchung von Straßenprotesten. Bielefeld: transcript Verlag.10.1515/9783839448366Search in Google Scholar

Deppermann, Arnulf & Axel Schmidt (2016): Partnerorientierung zwischen Realität und Imagination: Anmerkungen zu einem zentralen Konzept der Dialogtheorie. Zeitschrift für germanistische Linguistik 44(3). 369–405.10.1515/zgl-2016-0021Search in Google Scholar

Deutscher Bundestag (2021): Fragen zur Öffentlichkeit von Untersuchungsausschüssen in ausgewählten Mitgliedstaaten der EU, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika (Sachverhalt). https://www.bundestag.de/resource/blob/842610/6f4c8835f3e8a22922fbd9a8b65dbb92/WD-3-040-21-pdf-data.pdf (letzter Zugriff 01.07.2023).Search in Google Scholar

Duś, Magdalena (2020): Live-Sportberichterstattung mit Kommentarfunktion aus kontrastiver Sicht am Beispiel der Tennis-Live-Ticker. tekst i dyskurs – text und diskurs, 13.2020. 253–271.10.7311/tid.13.2020.13Search in Google Scholar

Fallend, Franz (2000): Demokratische Kontrolle oder Inquisition? Eine empirische Analyse der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse des Nationalrates nach 1945. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 29(2). 177–200.Search in Google Scholar

Filzmaier, Peter (2007): Das österreichische Politik- und Mediensystem im internationalen Vergleich. In Peter Filzmaier, Peter Plaikner & Karl A. Duffek (Hrsg.), Mediendemokratie Österreich, 119–142. Wien: Böhlau.Search in Google Scholar

Garrett, Jesse James (2005): Ajax: A New Approach to Web Applications. Adaptive Path https://web.archive.org/web/20150910072359/http://adaptivepath.org/ideas/ajax-new-approach-web-applications/ (letzter Zugriff 01.07.2023).Search in Google Scholar

Geuß, Annika (2021): Das Parlament als Kommunikationsarena: Öffentlichkeitsebenen und Kommunikationsmuster in Plenardebatten des Deutschen Bundestags. Bamberg: University of Bamberg Press.10.20378/irb-51447Search in Google Scholar

Haapanen, Lauri & Daniel Perrin (2020b): Linguistic recycling: The process of quoting in increasingly mediatized settings. AILA Review. 33. 1–20.10.1075/aila.00027.intSearch in Google Scholar

Hauser, Stefan (2008): Live-Ticker: ein neues Medienangebot zwischen medienspezifischen Innovationen und stilistischem Trägheitsprinzip. kommunikation @ gesellschaft 9. 1–10.Search in Google Scholar

Hauser, Stefan (2010): Der Live-Ticker in der Online-Berichterstattung: zur Entstehung einer neuen Mediengattung. In Hans-Jürgen Bucher, Thomas Gloning & Katrin Lehnen (Hrsg.), Neue Medien, neue Formate: Ausdifferenzierung und Konvergenz in der Medienkommunikation, 207–225. Frankfurt am Main: Campus.Search in Google Scholar

Imo, Wolfgang (2013): Sprache in Interaktion: Analysemethoden und Untersuchungsfelder. Berlin, Boston: De Gruyter.10.1515/9783110306323Search in Google Scholar

Jucker, Andreas H. (2006): Live text commentaries. Read about in while it happens. In Jannis K. Androutsopoulos (Hrsg.), Neuere Entwicklungen in der linguistischen Internetforschung. 113–131. Hildesheim: Olms.Search in Google Scholar

Jucker, Andreas H. (2010): „Audacious, brilliant!! What a strike!“: Live text commentaries on the Internet as real-time narratives. In Christian R. Hoffmann (Hrsg.), Narrative Revisited, 57–78. Amsterdam: John Benjamins.10.1075/pbns.199.05jucSearch in Google Scholar

Kaltwasser, Dennis (2019): Forenkommunikation in Onlinezeitungen. Pressekommunikation im medialen Wandel. Gießen: Justus-Liebig-Universität. http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2019/14812Search in Google Scholar

Karlsson, Michael (2011): The immediacy of online news, the visibility of journalistic processes and a restructuring of journalistic authority. Journalism 12(3). 279–295.10.1177/1464884910388223Search in Google Scholar

Klein, Josef (2019): Redegattungen/Textsorten der politischen Rhetorik und ihre Charakteristika. Ein Überblick. In Armin Burkhardt (Hrsg.): Handbuch Politische Rhetorik, 327–350. Berlin, Boston: De Gruyter.10.1515/9783110331516-016Search in Google Scholar

Klemm, Michael & Sascha Michel (2014): Social TV und Politikaneignung. Wie Zuschauer die Inhalte politischer Diskussionssendungen via Twitter kommentieren. Zeitschrift für angewandte Linguistik 60(1). 3–35.10.1515/zfal-2014-0001Search in Google Scholar

Klemm, Michael & Sascha Michel (2016): „TV-Duell“ und „Elefantenrunde“: Social-TV zwischen Deliberation und Wahlkampfarbeit. Aptum 12(3). 275–300.10.46771/9783967691542_6Search in Google Scholar

Kollberg, Py & Kerstin Severinson Eklundh (2002): Studying Writers’ Revising Patterns with S-Notation Analysis. In Thierry Olive & C. Michael Levy (Hrsg.), Contemporary Tools and Techniques for Studying Writing (Studies in Writing), 89–104. Dordrecht: Springer Netherlands.10.1007/978-94-010-0468-8_5Search in Google Scholar

Linell, Per (1998): Approaching dialogue: talk, interaction and contexts in dialogical perspectives. Amsterdam: Benjamins.10.1075/impact.3Search in Google Scholar

Marxer, Wilfried, Peter Bussjäger & Patricia M. Schiess Rütimann (2016): Parlamentarische Untersuchungskommissionen in Liechtenstein, Österreich und der Schweiz. Bendern: Liechtenstein-Institut. http://dx.doi.org/10.13091/li-ap-55Search in Google Scholar

Meier, Simon (2017): Korpora zur Fußballlinguistik – eine mehrsprachige Forschungsressource zur Sprache der Fußballberichterstattung. Zeitschrift für germanistische Linguistik. 45(2).10.1515/zgl-2017-0018Search in Google Scholar

Meier, Simon (2019): mitfiebern – Mediatisierte emotionale Kommunikationspraktiken in Fußball-Live tickern und Livetweets. In Stefan Hauser, Martin Luginbühl & Susanne Tienken (Hrsg.), Mediale Emotionskulturen, 155–178. Bern u. a.: Lang.Search in Google Scholar

Meier-Vieracker, Simon (2021): The evolution of football live text commentaries: A corpus linguistic case study on genre change. AILA Review. 34(2). 274–299.10.1075/aila.21001.meiSearch in Google Scholar

Meier-Vieracker, Simon & Gabriel Viehhauser (2020): Rekontextualisierung als Forschungsparadigma des Digitalen? Einleitung in den Band. In Simon Meier-Vieracker, Gabriel Viehhauser & Patrick Sahle (Hrsg.), 1–20. Norderstedt: BoD.Search in Google Scholar

Meiler, Matthias (2021): Wissenschaftliches Twittern. Linguistische Bestandsaufnahme und method(olog)ische Auslotung, insbesondere mit Fokus auf Konferenztweets. Linguistik online. 106(1). 87–113.10.13092/lo.106.7511Search in Google Scholar

Meyer, Thomas (2006): Populismus und Medien. In Frank Decker (Hrsg.), Populismus: Gefahr für die Demokratie oder nützliches korrektiv?, 81–96. Wiesbaden: VS Verlag.10.1007/978-3-531-90163-3_4Search in Google Scholar

Michael, Hendrik & Valentin Werner (2023): Hybrid News (in the) Making: A Content and Corpus-Based Discourse Analysis of Political Live Blogs on the 2020 US Presidential Debates. Journalism Practice 1–27.10.1080/17512786.2023.2215254Search in Google Scholar

Montgomery, Martin (2007): The Discourse of Broadcast News: A Linguistic Approach. London, New York: Routledge.10.4324/9780203006634Search in Google Scholar

Newman, Nic, Richard Fletcher, Craig T. Robertson, Kirsten Eddy & Rasmus Kleis Nielsen (2022): Reuters Institute Digital News Report 2022. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-06/Digital_News-Report_2022.pdf (letzter Zugriff 01.07.2023).Search in Google Scholar

Niggemeier, Stefan (2014): Problemformat Nachrichtenticker: Live dabei, wenn nichts passiert. https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/stefan-niggemeier-ueber-live-ticker-12859289.html (letzter Zugriff 24.06.2023).Search in Google Scholar

Olschewski, Andreas (2000): Die Verschriftung von Parlamentsdebatten durch die stenographischen Dienste in Geschichte und Gegenwart. In Armin Burkhardt & Kornelia Pape (Hrsg.), Sprache des deutschen Parlamentarismus: Studien zu 150 Jahren parlamentarischer Kommunikation, 336–353. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.10.1007/978-3-663-12377-4_15Search in Google Scholar

Papacharissi, Zizi (2015): Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics. Oxford University Press.10.1093/acprof:oso/9780199999736.001.0001Search in Google Scholar

Parlament Österreich (2023): Untersuchungsausschuss betreffend Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder (ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss). https://www.parlament.gv.at/ausschuss/XXVII/A-USA/3/00906 (letzter Zugriff 01.07.2023).Search in Google Scholar

Perrin, Daniel (2013): Linguistics of Newswriting (AILA Applied Linguistics Series 11). Amsterdam, New York: John Benjamins.10.1075/aals.11Search in Google Scholar

Pfurtscheller, Daniel (2020): Öffentlichen Sprachgebrauch auf Facebook untersuchen: Zugänge, Probleme, Erste Hilfe. In Konstanze Marx, Henning Lobin & Axel Schmidt (Hrsg.), Deutsch in Sozialen Medien. Interaktiv – multimodal – vielfältig, 355–358. Berlin, Boston: De Gruyter.10.1515/9783110679885-020Search in Google Scholar

Pfurtscheller, Daniel (2022): Nachrichtenfans. Fankommunikation in der interaktiven Nachbearbeitung von österreichischen Fernsehnachrichten auf Twitter. In Stefan Hauser & Simon Meier-Vieracker (Hrsg.), Fankulturen und Fankommunikation, 51–77. Berlin, Bern: Peter Lang.Search in Google Scholar

Pichl, Maximilian (2022): Untersuchung im Rechtsstaat: Eine deskriptiv-kritische Beobachtung der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zur NSU-Mordserie. Weilerswists: Velbrück.10.5771/9783748932673Search in Google Scholar

Pumberger, Sebastian (2015): „Willkommen beim Standard im Internet!“: derStandard.at ist 20. DER STANDARD https://www.derstandard.at/story/2000010934854/willkommen-beim-standard-im-internet-derstandardat-ist-20 (letzter Zugriff 24.06.2023).Search in Google Scholar

Riede, Matthias & Henrik Scheller (2013): Parlamentarische Untersuchungsausschüsse im Deutschen Bundestag – bloßes Skandalisierungsinstrument der Opposition? Zeitschrift für Parlamentsfragen. 44(1). 93–114.10.5771/0340-1758-2013-1-93Search in Google Scholar

Rieks, David (2019): Live-Berichterstattung aus der strafrechtlichen Hauptverhandlung: Twittern und Liveticker zwischen Öffentlichkeitsmaxime und Sitzungspolizei. Berlin: BWV.10.35998/9783830540908Search in Google Scholar

Schmitz, Ulrich (2006): Schriftbildschirme. Tertiäre Schriftlichkeit im World Wide Web. In Jannis K. Androutsopoulos, Jens Runkehl, Peter Schlobinski & Torsten Siever (Hrsg.), Neuere Entwicklungen in der linguistischen Internetforschung, 184–208. Hildesheim: Olms.Search in Google Scholar

Schmitz, Ulrich (2011): Sehflächenforschung: Eine Einführung. In Hajo Diekmannshenke, Michael Klemm & Hartmut Stöckl (Hrsg.), Bildlinguistik. Theorien – Methoden – Fallbeispiele, 23–42. Berlin: Erich Schmidt.Search in Google Scholar

Schonfeld, Erick (2008): ScribbleLive: Two Guys In Canada Launch Sweet Liveblogging Platform. TechCrunch https://techcrunch.com/2008/05/22/scribblelive-two-guys-in-canada-launch-sweet-liveblogging-platform/ (letzter Zugriff 01.07.2023).Search in Google Scholar

Schrefler-König, Alexandra & David Loretto (2020): Verfahrensordnung für parlamentarische Untersuchungsausschüsse (VO-UA): Praxiskommentar. Wien: Manz.Search in Google Scholar

Schwarzenegger, Christian (2019): Eine Geschichte der Social Media in Österreich. In Matthias Karmasin & Christian Oggolder (Hrsg.), Österreichische Mediengeschichte: Band 2: Von Massenmedien zu sozialen Medien (1918 bis heute), 291–314. Wiesbaden: Springer.10.1007/978-3-658-23421-8_14Search in Google Scholar

Smułczyński, Michał (2019): Live-Ticker: Zu Der Neuen Multimodal-Hypertextuellen Form Der Live-Berichterstattung. Folia Scandinavica Posnaniensia 27(1). 14–34.10.2478/fsp-2019-0005Search in Google Scholar

Storrer, Angelika (2018): Interaktionsorientiertes Schreiben im Internet. In Arnulf Deppermann & Silke Reineke (Hrsg.), Sprache im kommunikativen, interaktiven und kulturellen Kontext, 219–244. Berlin, Boston: De Gruyter.10.1515/9783110538601-010Search in Google Scholar

Thimm, Caja (2017): The mediatization of politics and the digital public sphere: Participatory dynamics in mini-publics. In Alex Frame & Gilles Brachotte (Hrsg.), Citizen participation and political communication in a digital world, 167–183. London, New York: Routledge.Search in Google Scholar

Thorsen, Einar & Daniel Jackson (2018): Seven Characteristics Defining Online News Formats. Digital Journalism. 6(7). 847–868.10.1080/21670811.2018.1468722Search in Google Scholar

Thurman, Neil & Anna Walters (2013): Live Blogging–Digital Journalism’s Pivotal Platform? Digital Journalism. 1(1). 82–101.10.1080/21670811.2012.714935Search in Google Scholar

Wells, Matt (2011): How live blogging has transformed journalism. The Guardian, Abschn. Media.Search in Google Scholar

Wildfeuer, Janina, John A Bateman & Tuomo Hiippala (2020): Multimodalität: Grundlagen, Forschung und Analyse. Berlin, Boston: De Gruyter.10.1515/9783110495935Search in Google Scholar

© 2024 bei den Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Einleitung

- Digitale Öffentlichkeit(en). Linguistische Perspektiven

- Beiträge

- Der ‚digital-öffentliche Raum‘ als kommunikative Figuration und vergemeinschaftungsideologische Imagination

- Institutionelle Kommunikation in der digitalen Öffentlichkeit: Das kommunikative Repertoire der Polizei Hamburg auf Twitter

- Digitale Öffentlichkeit(en) metapragmatisch. Zur Aushandlung und Überschreitung kommunikativer Grenzen am Beispiel des Bodyshamings auf YouTube

- Digitale Live-Öffentlichkeiten: Eine medienlinguistische Analyse von parlamentarischen Live-Tickern auf DerStandard.at

- „Ich freu mich ja SO übelst“ – Praktiken explizit performativer Beziehungsgestaltung in Fancalls

- Face-to-Face & digital: Die interaktive und multimodale Herstellung digitalisierter Handlungsräume in Kopräsenz

- Die öffentliche Aushandlung von Expertise: Wissenschaftsblogs als Ort eristischer Verständigung? Exploratorischer Einstieg in ein Forschungsprojekt

- Diskussion

- Zum Stand des Genderns am Ende der dritten Amtsperiode des Rats für deutsche Rechtschreibung. Ein Kommentar

- Ressourcen

- Wortgeschichte digital – ein Online-Wörterbuch zum Neuhochdeutschen

- Bericht

- „Diskursanalyse jenseits von Big Data“. Tagungsbericht zur 11. Tagung des Tagungsnetzwerkes Diskurs – interdisziplinär (10.–11. November 2022, hybrid)

- Zeitschriftenschau

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Einleitung

- Digitale Öffentlichkeit(en). Linguistische Perspektiven

- Beiträge

- Der ‚digital-öffentliche Raum‘ als kommunikative Figuration und vergemeinschaftungsideologische Imagination

- Institutionelle Kommunikation in der digitalen Öffentlichkeit: Das kommunikative Repertoire der Polizei Hamburg auf Twitter

- Digitale Öffentlichkeit(en) metapragmatisch. Zur Aushandlung und Überschreitung kommunikativer Grenzen am Beispiel des Bodyshamings auf YouTube

- Digitale Live-Öffentlichkeiten: Eine medienlinguistische Analyse von parlamentarischen Live-Tickern auf DerStandard.at

- „Ich freu mich ja SO übelst“ – Praktiken explizit performativer Beziehungsgestaltung in Fancalls

- Face-to-Face & digital: Die interaktive und multimodale Herstellung digitalisierter Handlungsräume in Kopräsenz

- Die öffentliche Aushandlung von Expertise: Wissenschaftsblogs als Ort eristischer Verständigung? Exploratorischer Einstieg in ein Forschungsprojekt

- Diskussion

- Zum Stand des Genderns am Ende der dritten Amtsperiode des Rats für deutsche Rechtschreibung. Ein Kommentar

- Ressourcen

- Wortgeschichte digital – ein Online-Wörterbuch zum Neuhochdeutschen

- Bericht