Zusammenfassung

Gesundheits-Apps mit Mood-Tracking-Funktionen ermöglicht gesunden und erkrankten Menschen ihre emotionalen Stimmungen in Echtzeit zu reflektieren. Mood-Tracking bietet daher ein großes Potenzial zur Verbesserung der psychischen Gesundheit der Bevölkerung. Nicht nur die enorme Heterogenität der App-Funktionalitäten, inkl. der Zielsetzung und Zielgruppen der Apps, sondern auch die angewandten Studiendesigns, erschweren die Überprüfung der Wirksamkeit und erfordern eine differenzierte Betrachtung.

Abstract

Health apps with mood tracking capabilities enables healthy and ill people to reflect their emotional moods in real time. Mood tracking therefore offers great potential for improving the mental health of the population. Not only the enormous heterogeneity of the app functionalities incl. the objective and target groups of the apps, but also the applied study designs complicate the examination of effectiveness and require a differentiated view.

Einleitung

Laut „World Mental health report“ der WHO ist jeder vierte Mensch im Laufe seines Lebens einmal von einer psychischen Störung betroffen, drei Viertel bereits vor dem 24. Lebensjahr [1]. „Digitales Journaling“ – ähnlich wie traditionelles Journaling (Tagebücher) – bieten wie das Tracking emotionaler Zustände via App („mood tracking“) die Möglichkeit, gesunde Menschen in ihren emotionalen Zuständen zu stabilisieren und Menschen mit psychischen Erkrankungen (z. B. bipolare Störungen, Depressionen) in ihrem Krankheitsmanagement zu unterstützen.

Hintergrund, Potenziale und Grenzen

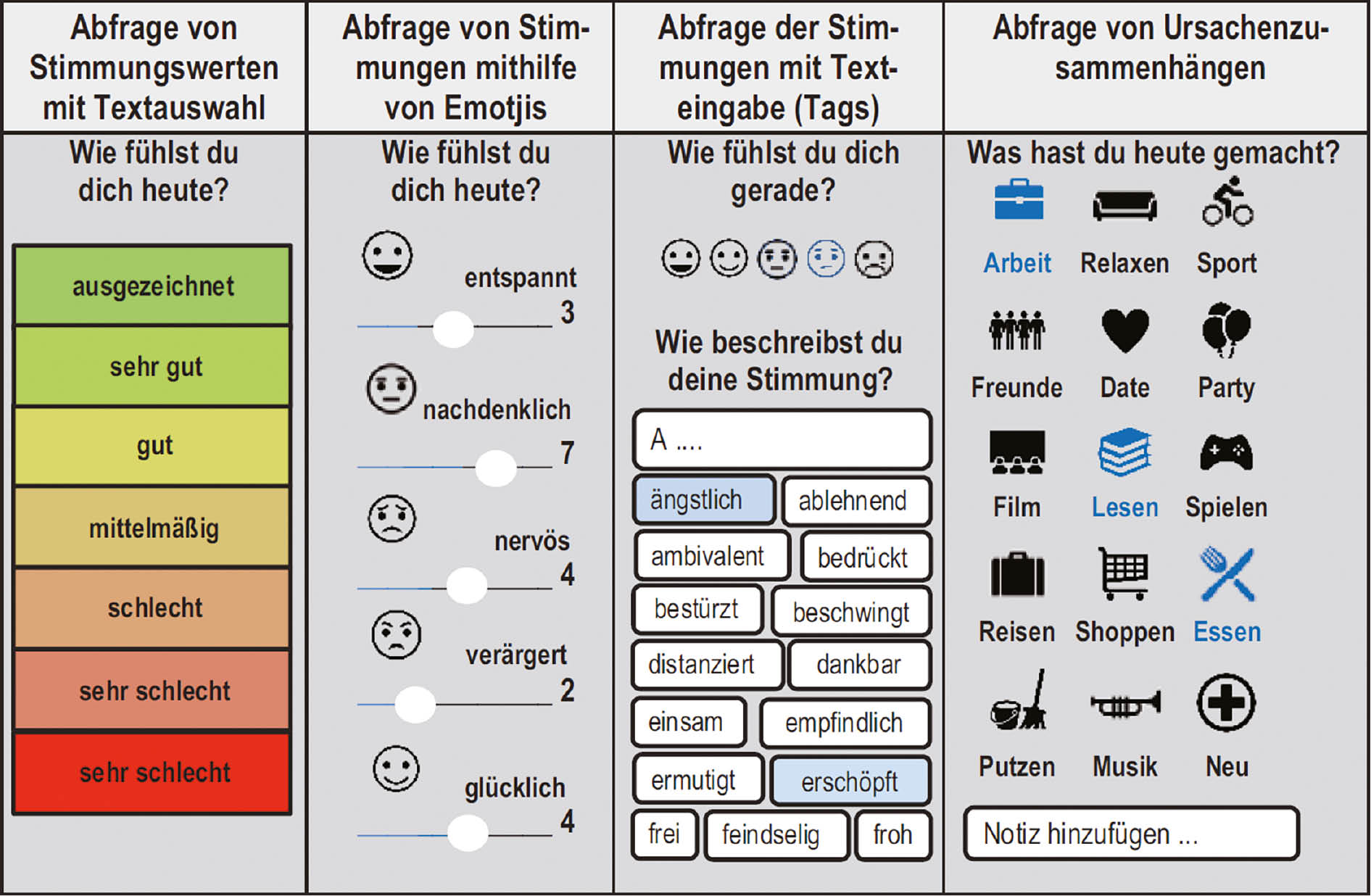

In den meisten derzeit verfügbaren Apps zur psychischen Gesundheit ist Mood-Tracking bereits ein fester Bestandteil [2]. Dabei kann Mood-Tracking intrinsisch, als auch extrinsisch motiviert sein. Neben Empfehlungen Dritter (z. B. Freunde, Familienangehörige, Psycholog:innen) sind es insbesondere negative Lebensereignisse und negative Veränderungen der eigenen psychischen Gesundheit, die Menschen motivieren, Mood-Tracking-Apps zu nutzen [3]. Die digitale Aufzeichnung (bekannt als „self-tracking“, „quantified self“, „lifelogging“) via Apps, Wearables (z. B. Fitnessarmbänder) oder Hearables (z. B. Kopfhörer mit Pulsmessung) schließt emotionale und körperliche Zustände, Körperleistungen und reine Verhaltensweisen (z. B. Schlaf) mit ein. Folglich kann das Self-Tracking manuell („active tracking“) und automatisiert („passiv tracking“) erfolgen. Das Stresslevel wird objektiv (z. B. automatische Messungen der Herzfrequenzrate) und subjektiv [4] mithilfe von Texteingabemöglichkeiten, vordefinierten Textauswahlmöglichkeiten, Emojis oder Stimmungsskalen erhoben [5], die mit positiven und negativen Stimmungswerten (z. B. optimistisch, frustriert) hinterlegt sind. Die Verknüpfung mit durchgeführten Aktivitäten (Arbeit, Sport, Schlaf etc.) ermöglicht es zu ermitteln, welche Gefühlslagen, von welchen Aktivitäten beeinflusst werden (Abbildung 1).

Beispiele für Datenerhebungsformen von Mood-Tracking-Apps.

Quelle: Scherenberg/Erhart, 2020.

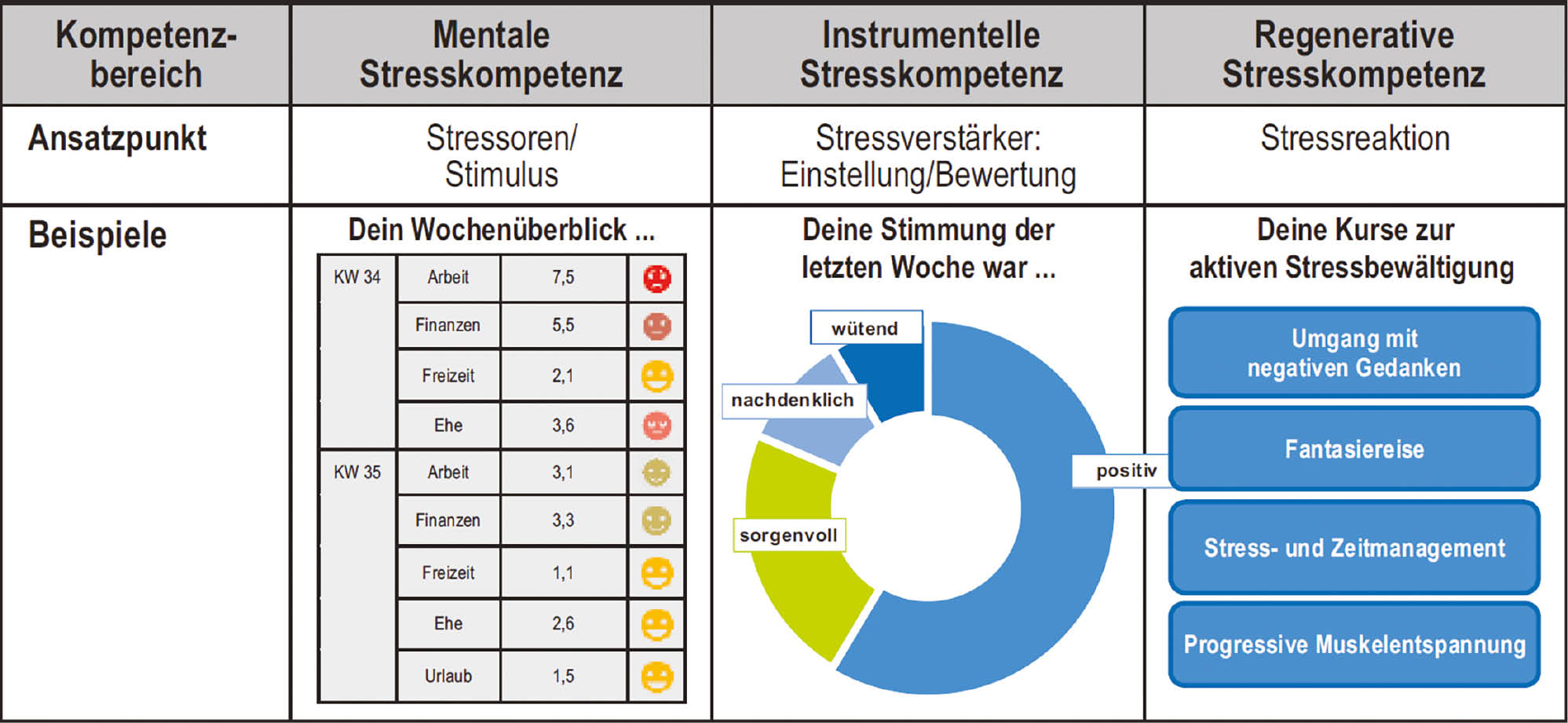

Die kontinuierliche Erfassung emotionaler Zustände in Echtzeit ermöglicht es, Stimmungsveränderungen im Zeitverlauf grafisch darzustellen, um so Zusammenhänge zwischen Stress und Aktivitäten leichter nachvollziehen zu können. Während einfaches Mood-Tracking sich auf die Auseinandersetzung mit Stressoren („mentale Stresskompetenz“) beschränkt, schließen komplexe Apps die kritische Selbstreflexion stressmindernder bzw. stressförderlicher Gedanken mit ein („instrumentellen Stresskompetenz“) [6], [7]. Solche Apps enthalten zudem Informationen über die Entstehung von Stimmungen sowie Hinweise und Anleitungen zum Stressabbau (z. B. progressive Muskelrelaxation, Meditation, Kurse zum Thema Rumination bzw. Grübeln) („regenerative Stresskompetenz“) (Abbildung 2).

Kompetenzbereiche von Mood-Tracking-Apps.

Quelle: Lampert/Scherenberg, 2019.

Bei der instrumentellen und regenerativen Stresskompetenz scheint es Nachholbedarf zu geben, da Nutzer oft bemängeln, dass App-gestützte Empfehlungen darüber fehlen, wie die eigenen Daten interpretiert werden können und die Stimmung konkret verbessert werden kann [3]. Zudem wird kritisiert, dass über die tatsächlichen Folgen, die mit der Interpretation wiederkehrender Datenmuster und Pseudo-Korrelationen einhergehen können, bisher nur wenige Erkenntnisse vorliegen [8]. Befürworter konstatieren, dass durch die Auseinandersetzung mit den eigenen Daten die Körperwahrnehmung geschärft wird [5] und eine Sensibilisierung in Form einer Achtsamkeitsmeditation stattfindet [9]. Da traurige Stimmungen, negative Emotionalität und Depression eng miteinander verknüpft sind und Marker für das Auftreten und die Aufrechterhaltung von Depressionen sind [10], kann eine Beobachtung des persönlichen Befindens mittels Mood-Tracking sinnvoll sein. Empfohlen wird, die Möglichkeit zu bieten, eigene Fotos zur unterstützenden Beschreibung von Stimmungen zu integrieren [11]. Die Erinnerung an positiv aufgeladene stimmungsrelevante Ereignisse können akute Belastungen reduzieren. Dabei bietet Mood-Tracking die Möglichkeit, eigene Gefühle mit Dritten (z. B. in integrierten App-Communitys, sozialen Medien) zu teilen, um über die virtuelle Gemeinschaft („communal self-tracking“) Unterstützung zu erhalten [12]. Im Kontext der betrieblichen Gesundheitsförderung kann Mood-Tracking genutzt werden, um Mitarbeitenden eine Plattform zu bieten, um Emotionen mitzuteilen und über diese zu diskutieren. Folglich sind Mood-Tracking-Apps auch in der Lage, Empathie in sozialen Settings zu fördern und Konflikten proaktiv zu begegnen [13]. Für einen besseren Umgang mit Stress und Mitgefühlsmüdigkeit kann die digitale Selbstüberwachung als Teil der Selbstfürsorge zudem für die Resilienz und das Wohlbefinden spezifischer Berufsgruppen (z. B. Pflege) eingesetzt werden [14]. Wirksamkeitserwartung und Glaubwürdigkeit (Placebo-Effekt) können erhöht werden, wenn Nutzer Informationen zur Wirksamkeit vor und nach der App-Nutzung erhalten [15].

Wie wirksam Mood-Tracking dauerhaft ist, darüber fehlen Langzeitstudien. Metaanalysen stoßen angesichts der enormen Heterogenität an ihre Grenzen: So unterscheidet sich nicht nur das Studiendesign (z. B. Methode, Erhebungszeitpunkt und -zeitraum), sondern die Zielgruppen und damit ihre Medienaffinität. Der Funktionsumfang und die Benutzerfreundlichkeit der untersuchten App(s), der Grad der Personalisierung, die integrierten Gamification-Elemente [16], aber auch die Anbindung von Wearable Devices (z. B. Fitness-Armbänder) beeinflusst das Output und Outcome [17]. Abhilfe könnten spezifische Evaluationstools, wie bspw. das „Framework to Assist Stakeholders in Technology Evaluation for Recovery (FASTER) to Mental Health and Wellness Framework Assessment“ schaffen, die die Zugänglichkeit bzw. Barrierefreiheit, App-Funktionen, Kosten, organisatorische Glaubwürdigkeit, Evidenzbasierung bzw. klinische Grundlage, Datenschutz und Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Einwilligungserklärung, oder den Zugang zu Krisendiensten berücksichtigen [18].

Fazit

Grundsätzlich können Mood-Tracking-Apps die Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion insbesondere in schwierigen Zeiten bzw. Lebensphasen erhöhen. Die verstärkte Akzeptanz von Apps bietet die Möglichkeit die psychische Gesundheitsversorgung (z. B. in Pandemie-Zeiten) durch Mood-Tracking zu unterstützen, um die aktive Rolle bei der partizipativen Entscheidungsfindung („Shared Decision Making“, SDM) zu stärken [19]. Mood-Tracking-Apps werden durchaus positiv von Nutzer:innen gesehen [5], [20], da sie ein Gefühl von Kontrolle und Autonomie rund um das Gesundheitsmanagement schafft. Bevor indes eine verlässliche Implementierung digitaler Selbsthilfe-Apps in das Gesundheitssystem (z. B. digitale Gesundheitsanwendungen, DIGAs) erfolgt, bedarf es weiterer Forschung zur Wirksamkeit. Denn auch wenn eine App mit Mood-Tracking-Funktion evidenzbasiert entwickelt wird, heißt dies nicht zwangsläufig, dass eine Wirksamkeit gegeben ist [2].

Autorenerklärung

Autorenbeteiligung: Die Autorin trägt Verantwortung für den gesamten Inhalt dieses Artikels. Finanzierung: Die Autorin erklärt, dass sie keine finanzielle Förderung erhalten hat. Interessenkonflikt: Die Autorin erklärt, dass kein wirtschaftlicher oder persönlicher Interessenkonflikt vorliegt. Ethisches Statement: Für die Forschungsarbeit wurden weder von Menschen noch von Tieren Primärdaten erhoben.

Author Declaration

Author contributions: The author has accepted responsibility for the entire content of this submitted manuscript. Funding: Author states no funding involved. Conflict of interest: Author states no conflict of interest. Ethical statement: Primary data neither for human nor for animals were collected for this research work.

Literatur

1. WHO. World mental health report: Transforming mental health for all. 2022. https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338. 24 Mar 2023.Search in Google Scholar

2. Lagan S, D’Mello R, Vaidyam A, Bilden R, Torous J. Assessing mental health apps marketplaces with objective metrics from 29,190 data points from 278 apps. Acta Psychiatr Scand 2021;144:201–10.10.1111/acps.13306Search in Google Scholar PubMed

3. Schueller SM, Neary M, Lai J, Epstein DA. Understanding people’s use of and perspectives on mood-tracking apps: interview study. JMIR Ment Health 2021;8:e29368.10.2196/29368Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

4. Scherenberg V, Erhart M. Stresslogging: Möglichkeiten und Grenzen der Vermessung von Gefühlen via Mood-Tracking. In: Scherenberg V, Pundt J, Hrsg. Psychische Gesundheit stärken – aber wie? Bremen: APOLLON University Verlag, 2020:259–82.Search in Google Scholar

5. Caldeira C, Chen Y, Chan L, Pham V, Chen Y, Zheng K. Mobile apps for mood tracking: an analysis of features and user reviews. AMIA Annu Symp Proc 2018;2017:495–504.Search in Google Scholar

6. Fröhlich G. Die Geschichte medienbasierter Selbsttechnologie von Rousseau bis Runtastic. In: Grenzel P, Krotz F, Wimmer J, Winter R, Hrsg?. Das Vergessene Subjekt –Subjektkonstitutionen in medialisierten Alltagswelten. Wiesbaden: Springer, 2019:207–26.10.1007/978-3-658-23936-7_10Search in Google Scholar

7. Kaluza G. Stressbewältigung: Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung. Wiesbaden: Springer, 2018.10.1007/978-3-662-55638-2Search in Google Scholar

8. Scherenberg V, Lampert C. HealthApps4Teens Report. Report über Gesundheits-Apps für Jugendliche im Auftrag der Techniker Krankenkasse. 2021. https://leibniz-hbi.de/uploads/media/default/cms/media/2dol5t0_healthapps4teens-Projektbericht.pdf. 24 Mar 2023.Search in Google Scholar

9. Feuchter M. Gesundheitsdaten: Von der Selbstvermessung zum Versicherungsmarkt Health Data: From Self-Tracking to the Insurance Market. Imago Hominis 2015;22:242–7.Search in Google Scholar

10. Wiedmann L. Datensätze zur Selbstkontrolle – Daten verkörpern und Leib vergessen? In: Selke S, editors. Lifelogging. Digitale Selbstvermessung und Lebensprotokollierung zwischen disruptiver Technologie und kulturellem Wandel. Wiesbaden. Springer Fachmedien, 2016:65–96.10.1007/978-3-658-10416-0_4Search in Google Scholar

11. Wallbaum T, Heuten W, Boll S. Comparison of in-situ mood input methods on mobile devices. In Häkkila J, Ojala T, Hrsg. MUM ’16: Proceedings of the 15th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia. Rovaniemi: International Conference on Mobile and Ubiquitos Multimedia, 2016. S. 123–7.10.1145/3012709.3012724Search in Google Scholar

12. Lupton D. The quantified self. Corydon: Polity Press, 2016.Search in Google Scholar

13. Lutchyn Y, Johns P, Roseway A, Czerwinski M. MoodTracker: Monitoring collective emotions in the workplace. In: IEEE Computer Science, Hrsg. Proceedings of the 2015 International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction (ACII). Washington DC: IEEE, 2015:S. 295–301.10.1109/ACII.2015.7344586Search in Google Scholar

14. Roussel LA. On-the-go strategies to enhance resilience and self-care: using technology to create healthy work cultures. Nurs Clin North Am 2022;57:501–12.10.1016/j.cnur.2022.06.002Search in Google Scholar PubMed

15. Stalujanis E, Neufeld J, Glaus Stalder M, Belardi A, Tegethoff M, Meinlschmidt G. Induction of Efficacy Expectancies in an Ambulatory Smartphone-Based Digital Placebo Mental Health Intervention: Randomized Controlled Trial. JMIR Mhealth Uhealth 2021;9:e20329.10.2196/20329Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

16. Six SG, Byrne KA, Tibbett TP, Pericot-Valverde I. Examining the effectiveness of gamification in mental health apps for depression: systematic review and meta-analysis. JMIR Ment Health 2021;8:e32199.10.2196/32199Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

17. Milne-Ives M, Lam C, De Cock C, Van Velthoven MH, Meinert E. Mobile apps for health behavior change in physical activity, diet, drug and alcohol use, and mental health: systematic review. JMIR mHealth and uHealth 2020;8:e17046.10.2196/17046Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

18. Agarwal S, Jalan M, Wilcox HC, Sharma R, Hill R, Pantalone E, et al. Evaluation of mental health mobile applications. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality (US), 2022.10.23970/AHRQEPCTB41Search in Google Scholar PubMed

19. Hong RH, Murphy JK, Michalak EE, Chakrabarty T, Wang Z, Parikh SV, et al. Implementing measurement-based care for depression: practical solutions for psychiatrists and primary care physicians. Neuropsychiatr Dis Treat 2021;17:79–90.10.2147/NDT.S283731Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

20. Widnall E, Grant CE, Wang T, Cross L, Velupillai S, Roberts A, et al. User perspectives of mood-monitoring apps available to young people: qualitative content analysis. JMIR Mhealth Uhealth 2020;8:e18140.10.2196/18140Search in Google Scholar PubMed PubMed Central

©2023 Viviane Scherenberg, published by De Gruyter, Berlin/Boston

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Editorial

- Public Mental Health – Was ist das?

- Populationsbasierte Interventionen im Bereich Public Mental Health

- Public Mental Health von Kindern und Jugendlichen – wie ist die Studienlage?

- Mental Health Surveillance in Deutschland

- Geschlechterdifferenzen in Public Mental Health während COVID-19

- LGBTQ youth mental health and COVID: where we are & next steps

- Public Mental Health in der Klimakrise

- Die Bedeutung der Kommune für die psychische Gesundheit von Geflüchteten

- Spätfolgen der COVID-19-Pandemie bei Mitarbeitenden im Öffentlichen Gesundheitsdienst

- Schutz und Förderung mentaler Gesundheit in der Arbeitswelt

- Psychische Belastungen bei der Arbeit erfassen und bewerten: Aktuelle Herausforderungen

- Herausforderungen bei der Förderung der Gesundheit von Arbeitslosen am Beispiel JOBS Program Deutschland

- School-based interventions for the promotion of mental health and prevention of mental health problems: review of the literature

- Regionale Deprivation und Entwicklungsverzögerung bei Kindern

- Die Förderung psychischer Gesundheit in Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen

- Psychische Gesundheit der Studierenden aus Sicht der Akteure – Experteninterviews an der Universität Kassel

- Surveillance der psychischen Gesundheit Studierender an Hochschulen

- Stärkung von Elternkompetenz als Schlüsselfaktor für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen: Eine Public Health-Aufgabe

- Verhaltens- und Verhältnisprävention zum Erhalt der kognitiven Gesundheit im Alter – Eine Public Mental Health Priorität in alternden Gesellschaften

- Psychosoziale Einflüsse auf die kognitive Gesundheit im Alter

- Men’s Sheds (Männerschuppen) - Treffpunkte für ältere Männer

- Strukturreform in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung

- Determinanten der Inanspruchnahme psychischer Gesundheitsversorgung – ein integratives Modell

- Der Gemeindepsychiatrische Verbund als Public Mental Health-Instrument

- Online-basierte Selbstmanagement-Tools und ihre Chancen für Public Health

- Psychische Gesundheit via Mood-Tracking?

- Einsamkeit, soziale Isolation und psychische Gesundheit

- Public Health Infos

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Editorial

- Public Mental Health – Was ist das?

- Populationsbasierte Interventionen im Bereich Public Mental Health

- Public Mental Health von Kindern und Jugendlichen – wie ist die Studienlage?

- Mental Health Surveillance in Deutschland

- Geschlechterdifferenzen in Public Mental Health während COVID-19

- LGBTQ youth mental health and COVID: where we are & next steps

- Public Mental Health in der Klimakrise

- Die Bedeutung der Kommune für die psychische Gesundheit von Geflüchteten

- Spätfolgen der COVID-19-Pandemie bei Mitarbeitenden im Öffentlichen Gesundheitsdienst

- Schutz und Förderung mentaler Gesundheit in der Arbeitswelt

- Psychische Belastungen bei der Arbeit erfassen und bewerten: Aktuelle Herausforderungen

- Herausforderungen bei der Förderung der Gesundheit von Arbeitslosen am Beispiel JOBS Program Deutschland

- School-based interventions for the promotion of mental health and prevention of mental health problems: review of the literature

- Regionale Deprivation und Entwicklungsverzögerung bei Kindern

- Die Förderung psychischer Gesundheit in Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen

- Psychische Gesundheit der Studierenden aus Sicht der Akteure – Experteninterviews an der Universität Kassel

- Surveillance der psychischen Gesundheit Studierender an Hochschulen

- Stärkung von Elternkompetenz als Schlüsselfaktor für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen: Eine Public Health-Aufgabe

- Verhaltens- und Verhältnisprävention zum Erhalt der kognitiven Gesundheit im Alter – Eine Public Mental Health Priorität in alternden Gesellschaften

- Psychosoziale Einflüsse auf die kognitive Gesundheit im Alter

- Men’s Sheds (Männerschuppen) - Treffpunkte für ältere Männer

- Strukturreform in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung

- Determinanten der Inanspruchnahme psychischer Gesundheitsversorgung – ein integratives Modell

- Der Gemeindepsychiatrische Verbund als Public Mental Health-Instrument

- Online-basierte Selbstmanagement-Tools und ihre Chancen für Public Health

- Psychische Gesundheit via Mood-Tracking?

- Einsamkeit, soziale Isolation und psychische Gesundheit

- Public Health Infos