Abstract

“lisez: Nietzsche”. Remarks on Nietzsche’s Last Book. From the perspective of textual criticism, Nietzsche’s last book Ecce Homo – written in 1888, but published for the first time only in 1908 – is as ambiguous as it is controversial. Although Nietzsche completed Ecce Homo, a close reading that focuses on his writing strategies reveals a more fragmentary status. As such, Ecce Homo continues to provide complex editorial and philological problems that undercut any straightforward reading of the book: focusing on Ecce Homo’s paratext highlights how Nietzsche reads himself, thus complicating the relationship between his writings and their reception.

Nietzsches letztes Buch Ecce homo (1888) stellt einen Rückblick auf sein Werk und auf sein Leben dar. Rückblicke sind etwas sehr Allgemeines; die Fähigkeit zurückzublicken ist ja die eigentliche Voraussetzung oder eine Art Grundfigur überhaupt von Bewusstsein. Aber in Bezug auf Nietzsche ist diese Figur doch auch wieder etwas ganz Spezifisches. Denn es scheint so, als hätte Nietzsche immer schon zurückgeblickt. So schreibt bereits der Schüler Nietzsche einen umfangreichen Text mit der Überschrift Aus meinem Leben, in dem er Rückschau auf sein bisheriges Leben, seine Erfahrungen und Leistungen hält. Ein Satz daraus berührt durch seine altkluge Naivität und zugleich durch seine eigentümliche, sozusagen existentielle Genauigkeit. Der Vierzehnjährige schreibt: „Überhaupt war es stets mein Vorhaben, ein kleines Buch zu schreiben und es dann selbst zu lesen. Diese kleine Eitelkeit habe ich jetzt immer noch; aber damals blieben es immer nur Pläne, selten wurde ein Anfang gemacht“ (BAW 1.11).

Das sollte sich später ändern: Nietzsche schrieb eine ganze Reihe von Büchern, auch wenn er es bis zum Schluss seiner Schriftstellerexistenz liebte, immer wieder Pläne von Büchern zu machen, die dann postum von anderen fertiggestellt wurden. So die Nachlasskompilationen Der Wille zur Macht oder Die Unschuld des Werdens oder auch Wir Philologen. Das sind Bücher, die Nietzsche nicht geschrieben und folglich auch nie selbst gelesen hat, noch – vermutlich – je hätte lesen wollen.

Das letzte Buch, das Nietzsche selbst schrieb, wurde von manchen als größenwahnsinnig empfunden, auch wenn es im Prinzip ein eher „kleines Buch“ war. Nietzsche gab ihm den Titel: Ecce homo. Wie man wird, was man ist – es ist ein Buch über Nietzsches Bücher, es ist, wenn der Kalauer erlaubt ist, Nietzsches Über-Buch. Dieses Über-Buch beschreibt Nietzsches Werk und auch Nietzsches Leben. Aber sein Leben ist eigentlich nur von Bedeutung, soweit es selbst Werk geworden ist. Sein Werk, wie es Nietzsche am Ende seines bewussten Lebens und rückblickend auf seine Schriften sieht, sollte aus zehn Büchern bestehen – von der Geburt der Tragödie (1872) bis zu Der Fall Wagner (1888): von der Geburt also bis zum Tod.

Der Kern des in vieler Hinsicht rätselhaften Buches Ecce homo besteht folglich aus zehn Kapiteln zu den zehn Schriften Nietzsches, mit denen er, wie er zwei Jahre zuvor schon an seinen Verleger Ernst Wilhelm Fritzsch geschrieben hatte, „„übrig“ bleiben“ wollte: „Es sollen 10 Werke und nicht mehr sein, mit denen ich „übrig“ bleiben will“ (7. August 1886, Nr. 730, KSB 7.226). – Die zehn Kapitel zu den zehn Büchern Nietzsches im Ecce homo sind eigentlich Paratexte, eine Art versammelter Nach- oder Vorworte.

Schon ein paar Jahre früher hatte Nietzsche begonnen, seine Bücher nachträglich zu bevorworten, als er 1886/87 eine neue Ausgabe seiner Schriften veranstaltete. „Diese 5 Vorreden sind“ – nach Nietzsches eigener Einschätzung, die er Franz Overbeck am 14. November 1886 brieflich mitteilt – „vielleicht meine beste Prosa, die ich bisher geschrieben habe“ (14. November 1886, Nr. 776, KSB 7.284).

Die besagten Vorreden sind von der Nietzsche-Forschung jedoch erst relativ spät, zu Beginn der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts, als eigenständige Ausdrucksformen von Nietzsches Philosophieren entdeckt worden: in der deutschen Nietzsche-Forschung von Claus-Artur Scheier, in der italienischen Nietzsche-Philologie durch Marco Brusotti. Beide haben aus den fünf bzw. sieben „Vorworten“ ein je eigenes Buch gemacht.[1]

Ecce homo ist in seinem Kern also eine Art buchgewordener Paratext und als ein solcher ist er nochmals von erklärenden Texten umgeben, von den ominösen vier Warum-Kapiteln: Warum ich so weise bin, Warum ich so klug bin, Warum ich so gute Bücher schreibe und – am Ende des Buches – Warum ich ein Schicksal bin. Ursprünglich wollte Nietzsche dann noch drei Texte anfügen: eine „Kriegserklärung“, ein längeres Zitat aus dem Zarathustra (1883–85) unter dem Titel Der Hammer redet und den Dithyrambus Ruhm und Ewigkeit, der dann am 2. Januar 1889 per Telegramm wieder nach Turin zurückbeordert und in die Dionysos-Dithyramben (1889) aufgenommen wurde. Die ersten beiden Texte stehen noch in dem Inhaltsverzeichnis, das übrigens nur in der Ausgabe von Montinari und bei Podach[2] gedruckt ist. Die „Kriegserklärung“ und der Abschnitt aus dem Zarathustra unter dem Titel Der Hammer redet wurden von Nietzsche am 29. Dezember 1888 zurückgezogen. Die „Kriegserklärung“ wurde später von den Verwandten Nietzsches vernichtet.[3]

Und vor all das setzte Nietzsche nochmals ein Vorwort. Und dann, nach diesem Vorwort und zwischen dem Inhaltsverzeichnis und dem ersten Warum-Kapitel, gibt es noch einen weiteren kurzen Text, der mit den Worten beginnt: „An diesem vollkommnen Tage …“. Diesem Stück Text – sozusagen ein Paratext zweiten Grades – hat Jacques Derrida in seinem Aufsatz Nietzsches Otobiographie oder Politik des Eigennamens von 1980 eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet und es als „hors d’œuvre“ oder als „exergue“ bezeichnet, was in der deutschen Übersetzung von Friedrich Kittler mit dem Kunstwort „Exergon“ wiedergegeben wird, weil es etwas sei, das am Rand des eigentlichen Werkes stehe.[4] – Und doch hat das, was dieser Text aussagt, etwas ganz Zentrales, in sich Ruhendes, sozusagen Mittägliches:

An diesem vollkommnen Tage, wo Alles reift und nicht nur die Traube braun wird, fiel mir eben ein Sonnenblick auf mein Leben: ich sah rückwärts, ich sah hinaus, ich sah nie so viel und so gute Dinge auf einmal. Nicht umsonst begrub ich heute mein vierundvierzigstes Jahr, ich durfte es begraben, – was in ihm Leben war, ist gerettet, ist unsterblich. Die Umwerthung aller Werthe, die Dionysos-Dithyramben und, zur Erholung, die Götzen-Dämmerung – Alles Geschenke dieses Jahrs, sogar seines letzten Vierteljahrs! Wie sollte ich nicht meinem ganzen Leben dankbar sein? ⟨ – ⟩ Und so erzähle ich mir mein Leben. (KSA 6.263)[5]

Der Sonnenblick, der auf das Leben fällt, weist zurück und hinaus, und es zeigen sich ihm so viele gute Dinge auf einmal wie noch nie zuvor. Die Rede ist von einem Augenblick des Lebens, der zugleich Mitte, Höhepunkt und Ende ist – dem Geburts-Tag. Die Vollendung des vierundvierzigsten Lebensjahres entspricht nach antiker Vorstellung der Blüte und Reife im Leben eines Mannes, der akmé.

Doch die irritierende Formulierung, wonach der Autor sein vierundvierzigstes Jahr „begraben“ durfte, verbindet die Geburt mit dem Tod, die Gaben und Geschenke zur Geburtstagsfeier mit dem Begräbnisritual. Dieses Ritual ist allerdings heiter; denn was im letzten Lebensjahr „Leben“ war, das ist gerettet, es ist „unsterblich“. Es ist – Werk; nämlich: Die Umwerthung aller Werthe (das ist der Antichrist (1888)), die Dionysos-Dithyramben und die Götzen-Dämmerung (1889). Merkwürdig ist allerdings, dass von diesen drei Werken nur die Götzen-Dämmerung im Text des Ecce homo ein eigenes Kapitel erhält, die Umwerthung aller Werthe und die Dionysos-Dithyramben werden von Nietzsche nicht unter seine zehn Bücher gezählt, ja sie werden sonst im Ecce homo nicht einmal erwähnt.

Die drei genannten Werke sind jedenfalls die Geburtstagsgeschenke, die das „Leben“ enthalten, das aus dem „heute begrabenen“ Lebensjahr des Autors Nietzsche „übrig“ geblieben ist. Ein Leben, das sich ins Werk, in die Unsterblichkeit „gerettet“ hat.

Schon auf der ersten Seite des Vorworts findet sich die Überlegung des Autors: „es ist vielleicht bloss ein Vorurtheil, dass ich lebe? … Ich brauche nur irgend einen „Gebildeten“ zu sprechen, der im Sommer ins Ober-Engadin kommt, um mich zu überzeugen, dass ich nicht lebe …“ (EH, Vorwort 1). Auch wenn es sich hierbei um eine jener Pointen handelt, mit denen Nietzsche die „Unzeitgemäßheit“ seines Werkes betont, so ist Nietzsches rhetorisches Spiel mit der Metonymie „Autor für Werk“ und der Vertauschung von Leben und Tod schon im ersten Abschnitt der Vorrede so deutlich exponiert, dass es auch auf ein tieferes Prinzip des Ecce-homo-Textes insgesamt verweisen könnte.

Die Autobiographie Ecce homo ist gerade darum keine Autobiographie, weil sie im Grunde das vorführen will, was kein Autobiograph kann: vom eigenen Tod berichten. Im Titel des Buches, welche die berühmten Worte des Pilatus aufnimmt, als ihm Jesus vorgeführt wurde: „Ecce homo“, ist als Nebensinn des Wortes „Ecce“ auch die Bedeutung von „Nekrolog“, „Totenfeier“ enthalten. Auf Schulpforta hat der Schüler Nietzsche mehrere solcher „Ecce“-Feiern für verstorbene Pförtner erlebt.[6]

Das irritierende Quidproquo von Leben und Tod – oder eben von Leben und Werk – artikuliert sich auch an anderen Stellen des Ecce homo, etwa in dem Kapitel Warum ich so gute Bücher schreibe; der Autor sagt da: „Ich selber bin noch nicht an der Zeit, Einige werden posthum geboren“ (EH, Warum ich so gute Bücher schreibe 1, KSA 6.298). Oder, am stärksten verdichtet, im Zarathustra-Kapitel, wo Nietzsche davon berichtet, wie er das „Nachtlied“ aus dem Zarathustra gedichtet hat: „um diese Zeit gieng immer eine Melodie von unsäglicher Schwermuth um mich herum, deren Refrain ich in den Worten wiederfand: „todt vor Unsterblichkeit …““ (EH, Za 4).

Der Doppelblick „rückwärts“, auf das Leben, und „hinaus“, auf Tod und Unsterblichkeit, erzeugt Dankbarkeit. Der „Sonnenblick“ auf das Leben des Autors, wobei nicht gesagt ist, ob der Autor selbst wie die Sonne (also heiter zum Beispiel) auf sein Leben schaut – oder ob es eher fremde Blicke sind, „blendende Sonnen-Gluthblicke, schadenfrohe“ vielleicht, wie es im Dithyrambus Nur Narr! Nur Dichter! heißt (DD, KSA 6.377). Aber die „Sonne“ ist auch das (Zarathustra-)Gestirn, das die Reifung allen Lebens ermöglicht und „nicht nur die Traube braun“ macht. Im Bild der braunen Traube lässt sich allerdings ein Zitat aus dem vierten Gesang des Purgatorio von Dante mithören: „quando l’uva imbruna“ (v. 21).[7] Und der Bezug auf Dante im Bild von der braunen Traube führt noch auf einen tieferen Sinnzusammenhang; denn die Divina Commedia beginnt mit der berühmten Reflexion auf die Mitte des Lebens, das fünfunddreißigste Lebensjahr: „Nel mezzo del cammin di nostra vita“, einem Gedanken, den Nietzsche gelegentlich aufgreift.[8]

Der „Sonnenblick“, der hier auf das Leben des Autors fällt, führt jedenfalls zur Bejahung, zur Dankbarkeit für sein ganzes Leben und Werk. Diese dankbare Bejahung ist aber nicht nur Ort-los, sie ist auch Zeit-los. Denn wann ist eigentlich, in einem geschriebenen Text, „eben“ oder „heute“? Der vierundvierzigste Geburtstag, den Nietzsche dergestalt feiert, ist – das wissen wir – der 15. Oktober 1888. Aber das ist nicht „heute“ … Das Wort „heute“ ist in einem geschriebenen Text immer fiktiv. Und wie zur Bekräftigung dieser Uneigentlichkeit des „heute“ ist im Druckmanuskript des Ecce homo das Datum „Turin, am 15. Oktober 1888“ wieder gestrichen und erscheint auch nicht im gedruckten Text.

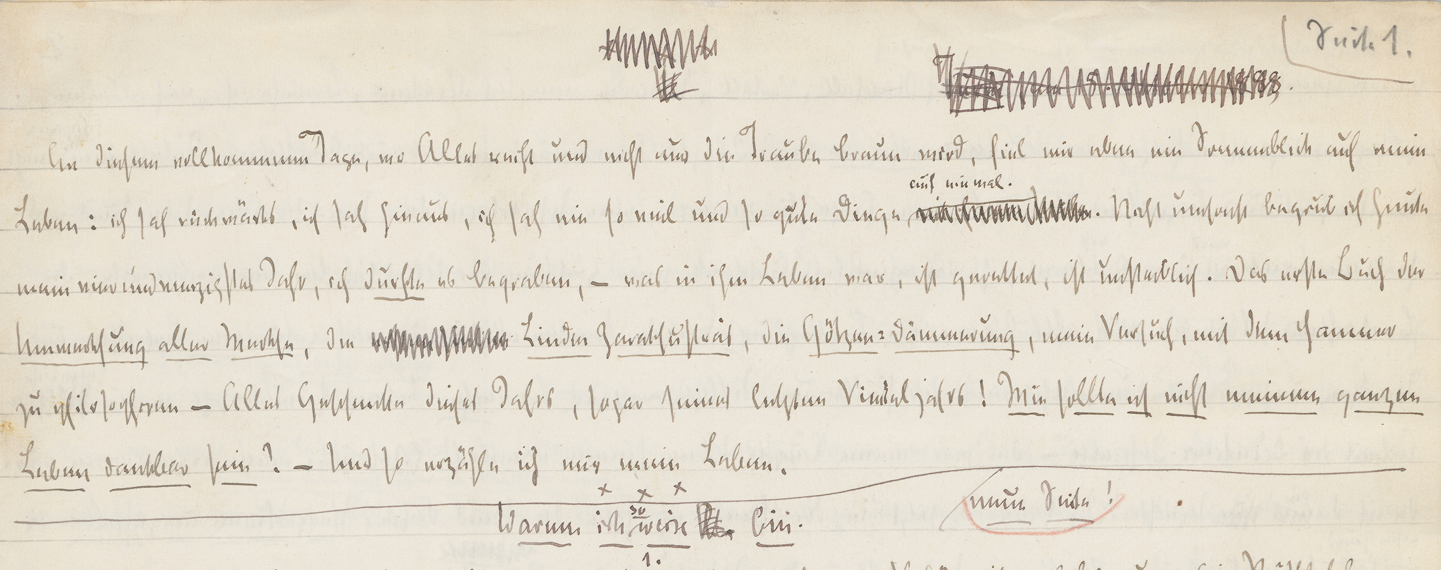

Ausschnitt aus dem Druckmanuskript von Ecce homo (GSA 71/31, D 25, S. 1 / Bl. 4r)

Das Datum ist von Nietzsche mittels einer engen Zickzacklinie unkenntlich gemacht worden. Die Löschung des biographischen Datums macht diesen Text aber selbst zeitlos, sozusagen unsterblich.

Die Dankbarkeit des Autors für seine geschenkten Werke – „Wie sollte ich nicht meinem ganzen Leben dankbar sein?“ – hat eine eigenartige Konsequenz: „Und so erzähle ich mir mein Leben.“ Diese Folgerung ist aufgrund seiner ausdrücklichen Selbstbezüglichkeit auffällig: „ich“ „erzähle mir“ „mein Leben“: ich – mir – mich.

Was aber erzählt ein Ich, das sein Leben in die „Geschenke des Lebens“, das Werk nämlich, „gerettet“ hat, wenn es sich sein „Leben“ erzählt? Es erzählt das Werk. – Diese „eigentliche“ Bedeutung der selbstbezüglichen Formulierung wird noch klarer, wenn man sie als Selbstzitat erkennt. Denn im dritten Teil des Zarathustra, gegen Ende, wo Zarathustra im längsten Kapitel Von alten und neuen Tafeln sein Werk noch einmal zusammenfasst, heißt es: „Inzwischen rede ich als Einer, der Zeit hat, zu mir selber. Niemand erzählt mir Neues: so erzähle ich mir mich selber. –“ (Za III, Von alten und neuen Tafeln 1). Dass Nietzsche diese selbstreferentielle Formulierung aus dem dritten Zarathustra im Ecce homo wieder aufnimmt, deutet auf eine Strukturanalogie zwischen Ecce homo und dem Zarathustra hin: Das lange Kapitel Von alten und neuen Tafeln stellt sich nämlich als eine Relektüre des ganzen dreiteiligen Zarathustra dar, so wie Ecce homo eine Relektüre von Nietzsches gesamtem Werk ist. In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, dass Nietzsche ursprünglich plante, den letzten, dreißigsten Abschnitt aus dem Kapitel Von alten und neuen Tafeln unter dem Titel Der Hammer redet an den Schluss des Ecce homo zu stellen.

Wenn das Werk das gerettete und unsterbliche Leben ist, was ist dann „erzählen“? Das Erzählen des Werks ist das Lesen des eigenen Werkes: Nietzsche liest Nietzsche – „lisez Nietzsche“.

Aber ich möchte noch einen kleinen Umweg vorschlagen, einen Umweg über die Philologie. Denn wenn Nietzsche „sich sein Leben erzählend“ eigentlich sein eigenes Werk liest, dann ist es schon von Bedeutung, welche drei Werke Nietzsche in seinem letzten Vierteljahr „geschenkt“ bekommen hat.

Ich habe oben das „Exergon“ im Wortlaut der besten Edition, der von Mazzino Montinari, zitiert. Aber bis zu dieser Edition – bis 1969 – hatte dieses Textstück in den früheren Editionen noch einen anderen Wortlaut:

Ecce homo, hg. v. Raoul Richter, Leipzig 1908, S. 13, Ausschnitt (HAAB C 2934)

Diese Textkonstitution stammt aus der Edition von Raoul Richter aus dem Jahre 1908. Auch noch Karl Schlechta und sogar Erich F. Podach haben den gleichen Text. Wie kommt Montinari nun zu einer so anderslautenden Textkonstitution?

Der Sachverhalt ist allerdings etwas vertrackt. Denn der Wortlaut des vor-montinarischen Textes findet sich so auch in dem Druckmanuskript, das Nietzsche Ende 1888 nach Leipzig geschickt hatte. Da waren die Geschenke des letzten Vierteljahrs noch: „Das erste Buch der Umwerthung aller Werthe“, die „Lieder Zarathustra’s“ und die Götzen-Dämmerung als „Versuch, mit dem Hammer zu philosophiren“.

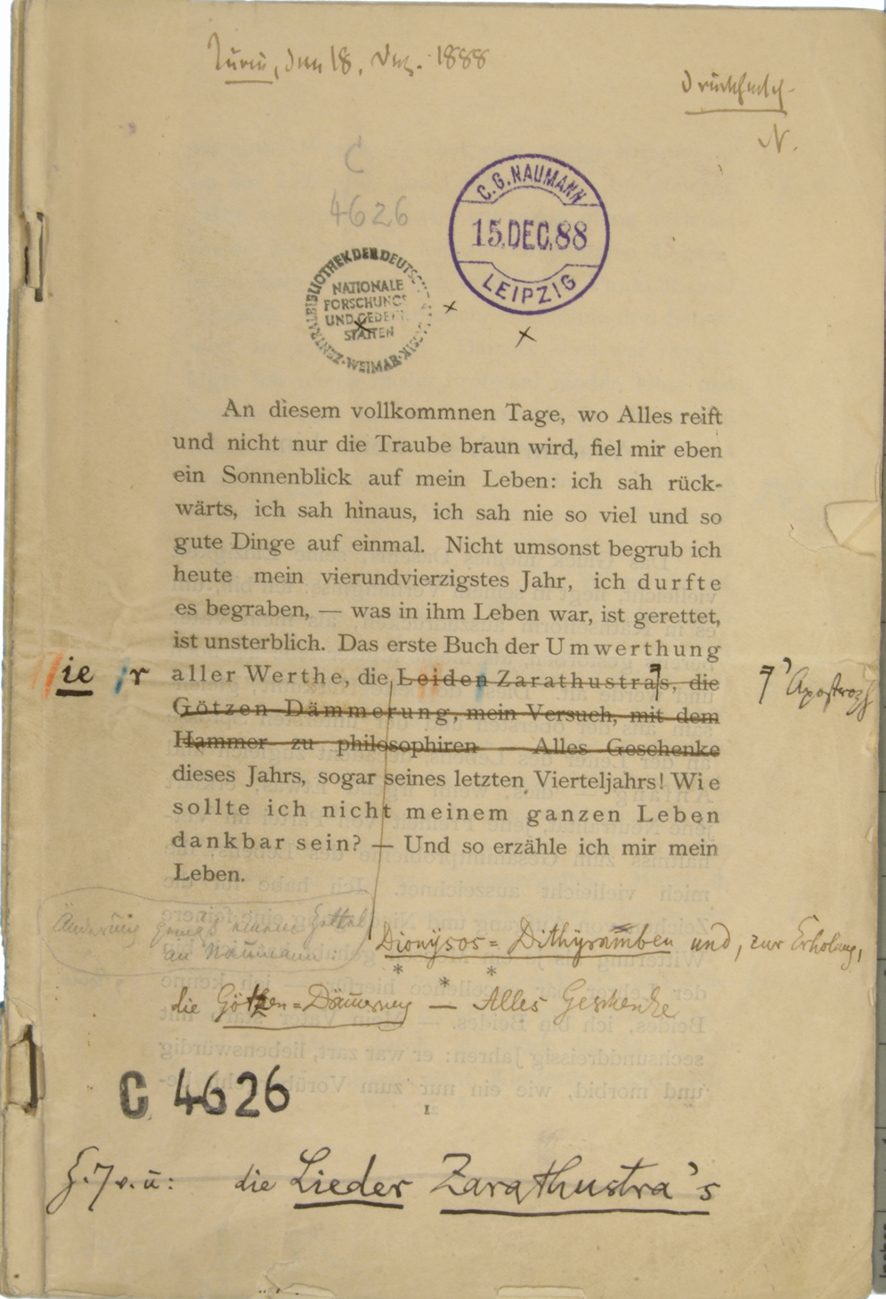

Im Gegensatz zu den früheren Editionen hat Montinari nicht einfach das erhaltene Druckmanuskript zur Textgrundlage genommen, sondern er hat sich auch in die hochkomplexe Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte des Textes hineingedacht. Nietzsche hat nämlich bis ganz zuletzt, also bis in die ersten Januartage 1889, die Textgestalt des Ecce homo modifiziert und von Turin aus immer wieder Briefe, Zettel und Telegramme nach Leipzig geschickt, die den definitiven Wortlaut des Buches präzisieren sollten. Erst die Katastrophe von Turin am 3. Januar 1889 hat diesen Prozess der Textentstehung von Ecce homo stillgelegt. Nietzsches Schwester hat den Ecce-homo-Text zurückgehalten, sie hat ihn auszugsweise für ihre eigene Nietzsche-Biographie verwendet, und einzelne Partien daraus hat sie sogar vernichtet. Montinari hat nun im Nachlass von Heinrich Köselitz Abschriften von Textteilen aufgespürt, die eine andere, authentischere Textkonstitution des Ecce homo ermöglichen.[9] Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Druckfahne, die allerdings nur zwei Bogen weit gekommen ist. Von dem fraglichen Text, dem „Exergon“, existiert jedoch die Druckfahne. Sie trägt den Verlagsstempel: „15. Dec. 88“, und drei Tage später erteilt Nietzsche sein Gut-zum-Druck, datiert auf „Turin, den 18. Dez. 1888“. Bis zum 18. Dezember sind aber die drei Zeilen mit der Aufzählung der Werke noch nicht gestrichen.

Korrekturfahne zum Erstdruck von Ecce homo (HAAB C 4626, K 14, S. 1)

Die Streichung stammt vielmehr von Heinrich Köselitz, dem getreuen Korrepetitor Nietzsches und späteren Archivmitarbeiter. Sie datiert vermutlich frühestens von Mitte Januar 1889, jedenfalls nach Nietzsches Zusammenbruch. Köselitz vermerkt zu seiner Korrektur: „Änderung gemäß einem Zettel an Naumann.“ Dieser Zettel an Naumann ist allerdings nicht mehr erhalten, er muss aber aus den ersten Januartagen 1889 stammen, weil Nietzsche erst da den Titel Dionysos-Dithyramben gefunden hatte.

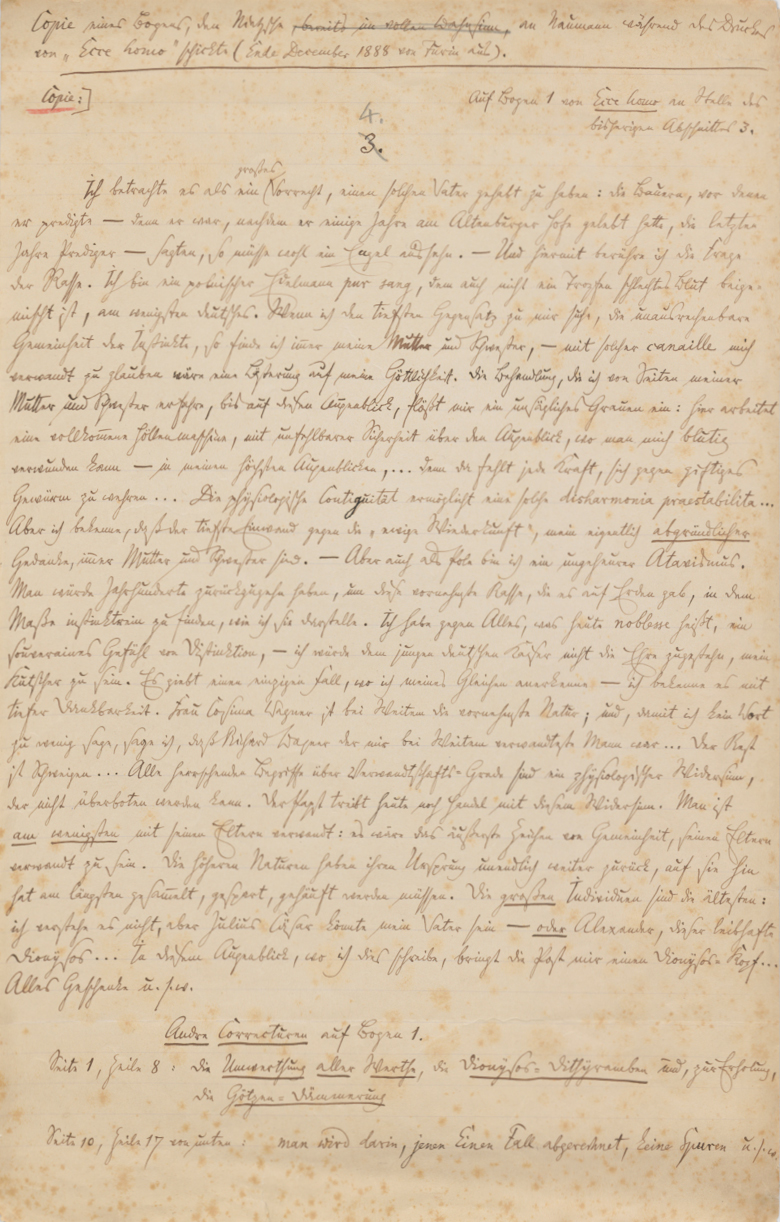

Folgenreicher ist aber das, was Köselitz zunächst nicht auf dem Korrekturbogen vermerkt hat, nämlich die sehr wahrscheinliche Streichung der Wörter „Das erste Buch“ in Hinblick auf die Umwerthung aller Werthe. Montinari hat aufgrund einer anderen Änderung, die Köselitz eigenmächtig im Text des Ecce homo vorgenommen hatte[10] – es handelt sich um den Schluss des Kapitels über die Götzen-Dämmerung –, vermutet, dass der Zettel an Naumann auch die Streichung der Wörter „Das erste Buch“ enthalten haben muss. Diese Korrektur, die besagt, dass Die Umwerthung aller Werthe die ganze Umwertung meint und nicht mehr die Umwerthung aller Werthe in vier Büchern – besser bekannt als Der Wille zur Macht – ist für die Nietzsche-Rezeption von entscheidender Bedeutung. Tatsächlich hat dann Köselitz, als er 1892 eine Passage aus Ecce homo abgeschrieben hat, um sie vor der Vernichtung durch die Philosophen-Schwester zu retten,[11] am unteren Rand der Seite die Angabe des verlorenen Naumann-Zettels – nun mit der Referenz auf das autographe Druckmanuskript – korrekt wiedergegeben[12]: „Andre Correkturen auf Bogen 1. / Seite 1, Zeile 8: Die Umwerthung aller Werthe, die Dionysos-Dithyramben, und, zur Erholung, / die Götzen-Dämmerung“.

Abschrift einer Passage aus Ecce homo durch Köselitz (GSA 102/734)

Editionsphilologisch gesehen, führt Montinaris Berichtigung zu einem besseren, glaubwürdigeren Text als der frühere von Raoul Richter, Erich F. Podach oder Karl Schlechta.

Die zeitliche Schichtung der Entstehung des Ecce-homo-Textes ist das, was Montinari bei seiner Edition von Nietzsches letztem Buch-Projekt in einer detektivisch zu nennenden Spurensicherung herausgearbeitet hat. Er hat nachgewiesen, dass Nietzsche vermutlich ein vollendetes Ecce homo hinterlassen hat, das aber heute ein Überlieferungsfragment ist; oder wie er es pointiert formuliert: „Sicher ist: Nietzsche hat ein vollendetes Ecce homo hinterlassen, aber wir haben es nicht.“[13]

Wenn man sich auf die komplizierte Rekonstruktion, die Montinari in KSA 14 dargelegt und später noch einmal in der bewundernswürdigen Faksimile-Ausgabe des Ecce-homo-Manuskriptes präzisiert hat, einlässt, erlauben diese Beobachtungen eine Lektüre, die nahe an die eigentümlich privatisierende Textlogik von Nietzsches letztem Buch heranführt.

So glaube ich, dass man die Herkunft des suggestiven Imperativs „lisez: Nietzsche“, den man im Ecce homo findet, an der zeitlichen Schichtung des Manuskripts verfolgen und in einem präziseren Sinne erfassen kann. Die Formel: „lisez: Nietzsche“ steht ja für die auffälligen Umdeutungen, die Nietzsche im Ecce homo vornimmt: Nietzsche für Schopenhauer oder Nietzsche für Wagner in den Unzeitgemässen Betrachtungen (1873–76). Zu Richard Wagner in Bayreuth merkt Nietzsche an: „an allen psychologisch entscheidenden Stellen ist nur von mir die Rede, – man darf rücksichtslos meinen Namen oder das Wort „Zarathustra“ hinstellen, wo der Text das Wort Wagner giebt“ (EH, GT 4). Nietzsche stellt also fest, dass er dort, wo er bewundernd über Wagner – oder auch Schopenhauer – geschrieben hatte, eigentlich nur sich selbst gemeint habe.

Die französische Korrekturformel „lisez: Nietzsche“, die in der Nietzsche-Forschung gelegentlich für diese befremdliche Ersetzungsregel beim späten Nietzsche aufgenommen wurde, findet sich allerdings in Nietzsches gesamtem Werk nur ein einziges Mal, und zwar in EH, MA 6. Hier zitiert Nietzsche eine Stelle aus dem genannten Buch, wo er sich auf ein Werk des „ausgezeichneten Dr. Paul Rée“ bezogen hatte. Auch daraus wird nun Nietzsche selber:

welches ist doch der Hauptsatz, zu dem einer der kühnsten und kältesten Denker, der Verfasser des Buchs „Über den Ursprung der moralischen Empfindungen“ (lisez: Nietzsche, der erste Immoralist) vermöge seiner ein- und durchschneidenden Analysen des menschlichen Handelns gelangt ist? (EH, MA 6)

Der entsprechende Abschnitt im Ecce-homo-Kapitel zu Menschliches, Allzumenschliches (1878–80) wurde – nach dem chronologischen Schema Montinaris – erst „Ende Dezember“ 1888 zum Manuskript hinzugefügt bzw. genauer gesagt: zwischen Mitte und Ende Dezember 1888 (KSA 14.466).

Anfang Dezember erhielt Nietzsche den ersten Brief von August Strindberg, der eine enthusiastische Huldigung an Nietzsche enthielt und den er am 8. Dezember in gleicher, kongenialer Überschwänglichkeit beantwortet hat: Strindbergs Brief sei der „erste Brief in meinem Leben, der mich erreicht hat“ (Nr. 1176, KSB 8.508). (Nietzsche fragt Strindberg bei dieser Gelegenheit auch gleich, ob er bereit sei, die Übersetzung des Ecce homo ins Französische zu übernehmen.)

In Strindbergs Brief findet sich nun der folgende Satz: „Je termine toutes mes lettres à mes amis: lisez Nietzsche: C’est mon Carthago est delenda!“ (Nr. 621, KGB III 6.376). Falls man meinen Eindruck teilt, dass Nietzsche in dem wenige Tage oder höchstens zwei Wochen nach Erhalt dieses Strindberg-Briefes formulierten Abschnitt aus Ecce homo die Wendung „lisez Nietzsche“, die ihn zweifellos sehr beeindruckt haben wird, zitiert, dann bleibt die erstaunliche Bedeutungsverschiebung zu erklären, die mit der Wendung „lisez Nietzsche“ geschieht. Denn aus der emphatischen Lektüreempfehlung „lisez“ – im Sinne von: Ihr müsst das unbedingt lesen – wird die nüchterne Formel „lisez: Nietzsche“, mit der eine Textberichtigung notiert wird. – Man kann die Wiederverwendung der Strindberg’schen Formel allerdings auch als Steigerung verstehen. Statt: Lest Nietzsche, bedeutet sie jetzt: Lest – in einem Text von Nietzsche – immer Nietzsche –, denn es gibt kein Außerhalb in Nietzsches Text. Oder, wie es zu Beginn des dritten Zarathustra – im Selbstgespräch – heißt: „man erlebt endlich nur noch sich selber“ (Za III, Der Wanderer, KSA 4.193) bzw. lapidar an seinem Ende: „Es giebt kein Aussen!“ (Za III, Der Genesende 2, KSA 4.272).

Mit dieser Tendenz zur textuellen „Vervollkommnung“ stimmt nun auch jener selbstbezügliche Gestus des Sich-sich-selbst-Erzählens überein, der die paratextuelle Komposition des Ecce homo begründet: Man liest endlich nur noch sich selber.

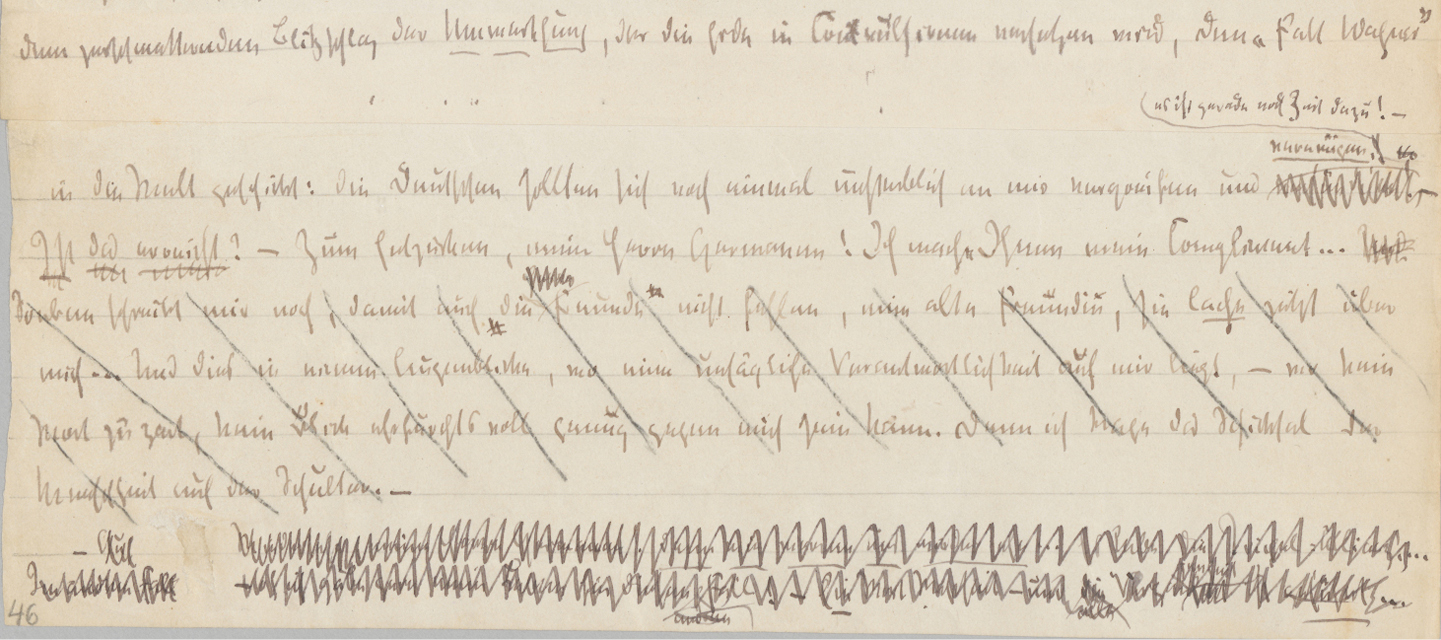

Ausschnitt aus dem Druckmanuskript von Ecce homo (GSA 71/31, D 25, S. 38 / Bl. 46r)

Ecce homo als Text, der „kein Aussen“ hat und sich vorrangig auf sich selbst bezieht, bezieht sich freilich gleichwohl auch auf eine Wirklichkeit außerhalb seiner. Und er tut dies bisweilen mit subtil versteckten Anspielungen. Dazu ein Beispiel: Im Druckmanuskript finden sich unten auf Seite 38 dreieinhalb Zeilen, die, wie Montinari festgestellt hat, von fremder Hand gestrichen sind. Die Passage, die in allen früheren Ecce-homo-Ausgaben auch prompt nicht enthalten ist, lautet:

Soeben schreibt mir noch, damit auch die Freunde nicht fehlen, eine alte Freundin, sie lache jetzt über mich … Und dies in einem Augenblicke, wo eine unsägliche Verantwortlichkeit auf mir liegt, – wo kein Wort zu zart, kein Blick ehrfurchtsvoll genug gegen mich sein kann. Denn ich trage das Schicksal der Menschheit auf der Schulter. – (EH, WA 4)

Montinari merkt zu dieser hochpathetischen Stelle an: „wahrscheinlich sollte hier die (nicht mehr vorhandene) Stelle kommen, von der N[ietzsche] im Briefentwurf an C. Wagner als einer schon verfaßten spricht: Auch kommt Malwida als Kundry vor“ (KSA 14.509).

Den Hinweis, dass Nietzsche im Ecce homo seine alte Freundin, die idealistische Frauenrechtlerin Malwida von Meysenbug, mit Kundry vergleichen wollte, findet sich auch noch und ausführlicher erläutert in einem Brief an Köselitz vom 25. November 1888:

ich mache so viele dumme Possen mit mir selber und habe solche Privat-Hanswurst-Einfälle, daß ich mitunter eine halbe Stunde auf offner Straße grinse, ich weiß kein andres Wort. … Neulich fiel mir ein, Malvida an einer entscheidenden Stelle des „Ecce homo“ als Kundry vorzuführen, welche lacht … Ich habe 4 Tage lang die Möglichkeit verloren, einen gesetzten Ernst in mein Gesicht zu bringen – (Nr. 1157, KSB 8.489).

Die starke Reaktion Nietzsches auf seinen witzigen Einfall lässt auf eine große affektive Besetzung schließen. Der Hintergrund ist – in kurzen Worten – der, dass sich Nietzsche über den Dankesbrief Malwida von Meysenbugs von Mitte Oktober 1888 für die Übersendung des Fall Wagner so sehr empört hat, dass er die Beziehung zu seiner langjährigen Freundin mit einem groben Brief beendet hat. Der Stein des Anstoßes war, dass ihm Malwida von Meysenbug nach Lektüre des Fall Wagner geschrieben hatte, sie könne sein Urteil über Wagner nicht teilen und müsse nun doch etwas über Nietzsche „lächeln“.[14]

Ausschnitt aus der Partitur zu Richard Wagners Parsifal

Die von Nietzsche imaginierte Szene mit „Malwida als Kundry“ spielt auf Wagners Parsifal an, wo die erotisch verführerische Kundry im zweiten Aufzug berichtet, dass sie Christus auf dem Kreuzweg verlacht habe und seitdem verdammt sei, ständig wiedergeboren zu werden und nach Erlösung zu suchen: „Ich sah Ihn – Ihn – / und – lachte … / da traf mich sein Blick. – / Nun such’ ich ihn von Welt zu Welt, / ihm wieder zu begegnen.“[15] Der Vergleich der wagnertreuen „Idealistin“ Malwida mit dieser Kundry zieht den Vergleich Nietzsches mit dem kreuztragenden Christus nach sich – und das findet Nietzsche selbst so komisch, dass er auf offener Straße „grinsen“ muss.

Aber wie soll man sich diese – nach Montinaris Auffassung – „nicht mehr vorhandene“ Szene im Ecce homo nun vorstellen? Ich meine: genau so, wie sie in der zitierten, von fremder Hand gestrichenen Passage schon dasteht.

Indem Nietzsche das Wort „lache“ unterstreicht, setzt er nämlich einen subtilen Hinweis auf jene Stelle in Wagners Parsifal, wo Kundry bei dem Wort „lach-te“ den berüchtigten Quartdezimensprung abwärts zu singen hat – eine beachtliche Herausforderung für die Stimme der Sängerin.

Nietzsche selbst erscheint in dieser Travestie als Christus, der Kreuzträger: „Denn ich trage das Schicksal der Menschheit auf der Schulter.“ Wenn man nun die zitierte Passage als parodistische Andeutung auf Wagners Parsifal liest, dann kippt der pathetische Ernst der Stelle in eine ironische Zweideutigkeit, die ein ganzes Bündel von komischen Assoziationen freisetzt: Malwida von Meysenbug als hysterisch lachende Wagnerianerin, als Verführerin in „leicht verhüllender, phantastischer Kleidung“ (so die Regieanweisung bei Wagner), Nietzsche selbst, für den „kein Wort zu zart“ ist, in nazarenerhafter Jesus-Pose. –

Der Witz funktioniert, sobald man den Bezug auf Wagners Parsifal erkennt. Das Kapitel über den Fall Wagner beginnt immerhin mit einer Anspielung auf die Amphortas-Figur, wenn Nietzsche im ersten Satz des Abschnitts sagt: „Um dieser Schrift gerecht zu werden, muss man am Schicksal der Musik wie an einer offnen Wunde leiden“ (EH, WA 1).

Aber vielleicht war sich ja Nietzsche doch nicht ganz sicher, ob der dergestalt subtile Bezug auf den Parsifal deutlich genug sei, und hat vorsichtshalber Köselitz darauf aufmerksam gemacht? Und dann wollte er ja noch Cosima Wagner, der er den gedruckten Ecce homo zuzuschicken beabsichtigte, denselben Hinweis geben. Wenn da nicht allerlei Unvorhergesehenes dazwischengekommen wäre, hätte diese Strategie der Leserlenkung auch durchaus funktionieren können.

Aber für die Nietzsche-Lektüre bedeutet dieser „Privat-Hanswurst“-Einfall in den Text, dass hier Pathos und Witz nicht getrennt zu sein brauchen; denn seit dem Zarathustra ist die Koinzidenz von Pathos und Komik ein Stil-Programm: „Wer von euch kann zugleich lachen und erhoben sein“ (KSA 4.192) – so das Motto für den dritten Zarathustra, das wiederum ein Selbstzitat Nietzsches aus dem ersten Zarathustra ist.

Die Christus-Identifikation Nietzsches an der zitierten Malwida-Kundry-Stelle ist also mehrdeutig. Aber Nietzsches Identifikationen im Ecce homo sind nicht nur im Einzelnen mehrdeutig, sie betreffen auch gegensätzliche Gestalten: nicht nur Christus, sondern auch Dionysos oder Zarathustra, ganz abgesehen von den Lektüre-Identifizierungen mit Wagner oder Schopenhauer. Die Dynamik dieser Identifikationen im Ecce homo, die sich vielleicht auch als Effekt exzessiver Selbstlektüren begreifen lassen, führen einerseits zu einer Verabsolutierung – einer Vollendung oder Vervollkommnung – von Nietzsches Werk, andererseits aber auch zu einer merkwürdigen Öffnung eben dieses Werkes.

Ich möchte nun noch ein letztes Mal auf das kurze „Exergon“ zurückkommen, bei dem schon auffiel, dass zwei der genannten drei „Geschenke“ des letzten Vierteljahrs nicht zum kanonischen Werk Nietzsches gehören, das aus zehn Schriften bestehen soll. Die Götzen-Dämmerung[16] wird als vorletzte der zehn Schriften im Ecce homo thematisiert – nicht jedoch die Dionysos-Dithyramben und die Umwerthung aller Werthe!

Um die Nennung der Dionysos-Dithyramben an dieser Stelle zu verstehen, muss man sich die absolute Hochschätzung der Zarathustra-Dichtungen durch seinen Verfasser, nämlich Nietzsche selbst, bewusst machen. Ursprünglich sollten zwei der erst später so benannten Dionysos-Dithyramben, die davor noch „Lieder Zarathustra’s“ waren, die Bücher Nietzsche contra Wagner (1889) und Ecce homo abschließen. Beide Schlussgedichte hat Nietzsche aber am 1. Januar 1889 wieder zurückgezogen und zu einem Werk-Manuskript vereinigt, dem er jetzt erst den Titel Dionysos-Dithyramben gab. Dieses wollte er anscheinend dem französischen Dichter Catulle Mendès zur Herausgabe übergeben.[17] Diese Widmung oder Verfügung gehört schon zu den berühmten Wahnsinnszetteln und ist nicht mehr mit Nietzsche, sondern schlicht mit „Dionysos“ unterzeichnet. Indem der Autor dieser Dionysos-Dithyramben mit ihrem Gegenstand, dem Gott Dionysos, in Eins fällt, transzendiert das Werk des Gottes Dionysos das Werk des Dichters Nietzsche.

Auch Die Umwerthung aller Werthe gehört, in der letzten Formulierung des „Exergons“, nicht mehr zu den Schriften Nietzsches, sie ist nicht mehr bloß das erste einer aus mehreren Büchern bestehenden Schrift, sondern etwas, das auf einer ganz anderen Ebene liegt als Nietzsches eigentliche Schriften: Es ist Nietzsches Manifest zur „großen Politik“, wie aus einem Briefentwurf an Georg Brandes von Anfang Dezember 1888 hervorgeht:

Ich will in 3 Monaten Aufträge zur Herstellung einer Manuscript-Ausgabe geben von |„Der Antichrist. Umwerthung aller Werthe“|, sie bleibt vollkommen geheim: sie dient mir als Agitations-Ausgabe. Ich habe Übersetzungen in alle europäischen Hauptsprachen nöthig: wenn das Werk erst heraus soll, so rechne ich eine Million Exemplare in jeder Sprache als erste Auflage. Ich habe an Sie für die dänische, an Herrn Strindberg für die schwedische Ausgabe gedacht. – (Nr. 1170, KSB 8.500)

Die Umwerthung aller Werthe, wie sie sich im definitiven Wortlaut des „Exergons“ im Ecce homo darstellt, betrifft also gar nicht mehr das Werk Nietzsches, sondern seine imaginierte Wirkung, welche jenes, das Werk, transzendiert.[18]

Aufgrund dieser Betrachtung sollte deutlich geworden sein, dass das kurze Textstück, das sich im Manuskript des Ecce homo zwischen die Paratexte schiebt und das in seiner authentischen Gestalt erst 60 Jahre nach dem manipulierten Erstdruck rekonstruiert wurde, nicht weniger als die Grenze zwischen Werk und Wirkung markiert, auch wenn diese Wirkung vom Selbstleser Nietzsche ins Phantastische überhöht wurde.

Literaturverzeichnis

Derrida, Jacques: „Nietzsches Otobiographie oder die Politik des Eigennamens. Die Lehre Nietzsches“, in: Fugen. Deutsch-Französisches Jahrbuch für Text-Analytik 1 (1980), 64–98Search in Google Scholar

Groddeck, Wolfram: Die „Dionysos-Dithyramben“. Entstehung und Bedeutung von Nietzsches letztem Werk, Berlin 1991Search in Google Scholar

Groddeck, Wolfram: „Die ‚neue Ausgabe‘ der Fröhlichen Wissenschaft. Überlegungen zu Paratextualität und Werkkomposition in Nietzsches Schriften nach Zarathustra“, in: Nietzsche-Studien 26 (1997), 184–19810.1515/niet.1997.26.1.184Search in Google Scholar

Meier, Heinrich: Nietzsches Vermächtnis. „Ecce homo“ und „Der Antichrist“. Zwei Bücher über Natur und Politik, München 201910.17104/9783406739545Search in Google Scholar

Montinari, Mazzino: „Ein neuer Abschnitt in Nietzsches Ecce homo“, in: Nietzsche-Studien 1 (1972), 380–41810.1515/nietzstu-1972-010121Search in Google Scholar

Montinari, Mazzino: Nietzsche lesen, Berlin 198210.1515/9783110841268Search in Google Scholar

Podach, Erich F.: Friedrich Nietzsches Werke des Zusammenbruchs, Heidelberg 1961Search in Google Scholar

© 2024 the author(s), published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.