Zusammenfassung

Es werden Ergebnisse einer von März bis Mai 2022 durchgeführten Online-Befragung einer bundesweit repräsentativen Einwohnermeldeamtsstichprobe von N = 3.270 jungen Menschen im Alter von 16 bis 21 Jahren zur Verbreitung und sozialen Verteilung klassischer Formen antisemitischer Einstellungen unter Jugendlichen und Heranwachsenden in Deutschland vorgestellt. 2.1 % der jungen Personen sind danach offen für antisemitische Ressentiments und weitere 2.0 % lassen eindeutig antisemitische Einstellungen erkennen. Damit sind die Prävalenzraten antisemitischer Einstellungen in Bezug auf die Gesamtpopulation der jungen Menschen nur etwa halb so hoch wie dies bei Erwachsenen in demselben Jahr mit den gleichen Messinstrumenten festgestellt werden konnte. Es sind allerdings erhebliche Differenzen für nach Migrationshintergrund und Religionszugehörigkeit bestimmte Teilgruppen zu erkennen. Personen mit Migrationshintergrund weisen signifikant erhöhte Raten antisemitischer Einstellungen auf. Besonders stark ausgeprägt ist das bei jungen Muslim:innen. Multivariate Analysen zeigen weiter, dass die hohe Verbreitung antisemitischer Ressentiments bei jungen Muslim:innen nicht auf deren ebenfalls nachweisbar erhöhten Belastungen durch individuelle Diskriminierungserfahrungen oder die Wahrnehmung einer kollektiven Marginalisierung ihrer Eigengruppe zurückzuführen ist. Wichtige Einflussfaktoren sind, neben geringer Bildung, vor allem eine Neigung zum Verschwörungsglauben sowie eine rigide, fundamentalistische Religionsauffassung. Eine hohe individuelle Religiosität und Gläubigkeit sind hingegen multivariat nicht bedeutsam. Auffallend ist die ganz erhebliche Überrepräsentation von Muslim:innen der ersten Migrantengeneration unter den antisemitisch eingestellten jungen Menschen. Die vorgelegten Befunde haben politische wie auch praktische Implikationen für die Antisemitismusprävention. Sie zeigen, dass die zu erreichende Zielgruppe für Antisemitismusprävention unter jungen Menschen zu erheblichen Teilen aus neu zugewanderten muslimischen Migrant:innen besteht.

Abstract

In this article results of an online survey of a national representative sample of N = 3,270 young people aged 16 to 21 conducted in 2022 on the prevalence of traditional antisemitic prejudices are presented. Analyses show that 2.1 % of young people are open to anti-Semitic resentment and a further 2.0 % display clearly pronounced, manifest anti-Semitic attitudes. These prevalence rates of traditional anti-Semitic prejudice among young people are only about half as high as the rates found in a representative survey of the adult population conducted at the same time using the similar measurement instruments. However, there are considerable differences between certain subpopulations of this age group. Young people with a migration background are significantly more likely to show anti-Semitic attitudes. Rates are particularly high among Muslim migrants. Furthermore, multivariate analyses show that high prevalence rates of antisemitism among young Muslims are not due to their increased experiences of discrimination or their perception of a collective marginalization of their own group. Important risk factors, in addition to low education, are conspiracy mentality and fundamentalist religious beliefs. A high degree of individual faith and spiritual religiosity is not associated with antisemitic attitudes. There is a significant overrepresentation of Muslims from the first generation of migrants among the young people with anti-Semitic attitudes. The findings presented here have certain implications for the prevention of anti-Semitism. It must be taken into consideration that a significant part of the target group among young people to be reached by prevention consists of Muslims who have recently immigrated to Germany.

1 Einleitung[1]

Erscheinungsformen und Verbreitung des Antisemitismus in Deutschland werden seit vielen Jahren sowohl in der sozialwissenschaftlichen und kriminologischen Forschung als auch in der Praxis von Prävention und Beratung, in der politischen Bildung und in der Politik sowie seitens der Strafverfolgung und Justiz thematisiert (Bergmann & Erb, 1991; Bergmann, 2010; Schäfer, 2022; Liebig, 2023; Würdemann, 2024). Seit Beginn der Corona-Pandemie ist diese Thematik, nicht zuletzt auch im Gefolge weiterer nationaler sowie internationaler Krisen und politischer Entwicklungen, ganz besonders in den Fokus sowohl der öffentlichen Wahrnehmung und Debatten als auch der sozialwissenschaftlichen Forschung gerückt (Potter & Lauer, 2023; Liebig, 2023; Kemmesies et al., 2024).

Antisemitismus wird dabei in jüngerer Zeit vermehrt auch im Zusammenhang mit den Themen Flucht und Migration behandelt (Arnold & Kiefer, 2019, 2024a). Neben dem in Deutschland als Erbe der NS-Zeit historisch verankerten völkisch-nationalistischen Antisemitismus steht infolgedessen zunehmend auch ein migrantisch-muslimisch geprägter Antisemitismus im Zentrum des öffentlichen Interesses (Bauer, 2018; Küntzel, 2019; Becker, 2020; Öztürk & Pickel, 2022; Öztürk, Pickel & Pickel, 2024). Dies wurde unter anderem verbunden mit der polemischen, vereinfachend externalisierenden These eines vermeintlich »importierten Antisemitismus« (vgl. Arnold & Kiefer 2024a, S. 26), was im Kontext von Schuldabwehrtendenzen als Verweise auf den »Antisemitismus der anderen« kritisch gesehen wurde (Öztürk & Pickel, 2022).

Nachdem es im Gefolge des terroristischen Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 zu öffentlichen Sympathiebekundungen für die dabei verübten Gräueltaten kam, verschärften sich die Polarisierungen und die Vehemenz dieser Debatten deutlich (rbb24 2023; Friedmann, 2024; Wolffsohn, 2023). Der seitdem weiter eskalierende Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas sorgt auch in Deutschland für eine angespannte Lage, die u. a. mit massiven Protesten, Anstiegen registrierter antisemitischer Vorfälle, Zunahmen antisemitischer Einstellungen aber auch einer Zunahme von Muslimfeindlichkeit und darauf bezogenen intensiven Kontroversen einhergeht (Kemmesies et al., 2024; Kraushaar, 2024; Wetzels, 2024).

In dieser gesellschaftlichen Situation wurde unter anderem gefordert, »die dürftige Studienlage zu Antisemitismus unter Muslim:innen und Nicht-Muslim:innen zu verbessern […], um Lösungen zu bauen, welche die tatsächlichen Probleme angehen« (Sahebi, 2024, 252). Es gelte den verschiedenen Ausprägungen und Hintergründen des Antisemitismus dort zu begegnen, wo sie sich tatsächlich zeigen und entwickeln, unabhängig davon, ob diese sich aus Ausgrenzungserfahrungen, migrantischen Sozialisationskontexten, religiösen Überzeugungen, völkisch-nationalistischen oder aber antizionistisch-postkolonialen Ideologien speisen (Peyman Engel, 2024).

In der Tat ist eine differenzierte Analyse der sozialen Verteilung antisemitischer Einstellungen erforderlich, um die Zielgruppe für Antisemitismusprävention genauer bestimmen und die dort möglicherweise differierenden Hintergründe für antisemitische Ressentiments in den Blick nehmen zu können. Nicht zuletzt sind die sozialen Rahmenbedingungen, die zu Antisemitismus beitragen, zwischen verschiedenen Teilgruppen ggfs. divergent.

Zur Verbreitung von Antisemitismus unter in Deutschland lebenden erwachsenen Migrant:innen, darunter auch Muslim:innen, liegen mittlerweile einige größere empirische Studien vor, die diesbezügliche Lücken der Forschung in Teilen gefüllt haben (u. a. Arnold & Kiefer, 2024a; Fischer & Wetzels, 2023, 2024; Hinz, Marczuk & Multrus, 2024).[2] Hinsichtlich jugendlicher und heranwachsender Migrant:innen und/oder Muslim:innen ist der Forschungsstand allerdings weit weniger entwickelt. Für diese Gruppen liegen kaum belastbare, verallgemeinerbare Befunde vor, obwohl es gerade junge Menschen sind, die in öffentlichen Debatten besonders häufig mit einem migrantisch-muslimisch geprägten »neuen Antisemitismus« in Verbindung gebracht werden (Hößl, 2020; Schubert, 2023; Arnold & Kiefer, 2024a). Befunde zur Verbreitung antisemitischer Ressentiments unter Studierenden und deren Zusammenhänge mit Religionszugehörigkeit haben insoweit in jüngster Zeit zum Teil Erstaunen hervorgerufen und Aufmerksamkeit sowohl in der Wissenschaft und der Politik als auch in der allgemeinen Öffentlichkeit erhalten (Hinz et al., 2024).

Eine besondere Fokussierung der Verbreitung, sozialen Verortung und Hintergründe von Antisemitismus speziell bei jungen Menschen erscheint auch aus wissenschaftlicher Sicht in mehrfacher Hinsicht geboten. Die Zeit des Jugendalters und der frühen Adoleszenz ist bekanntermaßen eine für die politische Sozialisation besonders sensible Phase, in der sich unter anderem grundlegende Wertorientierungen sowie politisch relevante Einstellungen herausbilden und in der Radikalisierungsprozesse besonders leicht und mit langfristigen Folgen stattfinden können (Beelmann, 2020, 2022). Gleichzeitig ist es eine Lebensphase, während der eine besondere Erreichbarkeit für Interventionen, sowohl in institutioneller Hinsicht als auch mit Blick auf die individuelle Veränderungsbereitschaft besteht. Maßnahmen zur Prävention von sozialen Vorurteilen und intoleranten Haltungen gegenüber Fremdgruppen erscheinen hier besonders relevant und Erfolg versprechend. Insofern ist eine genauere wissenschaftliche Analyse der sozialen Verortung möglicher Problemgruppen, die Adressatenkreise von Maßnahmen der Prävention sein könnten bzw. sollten, gerade für diese Altersgruppe besonders wichtig.

Das Forschungsvorhaben, über dessen Ergebnisse im Folgenden berichtet wird, zielt darauf ab, einen Beitrag zur Schließung hier bestehender Forschungslücken zu leisten. Auf repräsentativer Datenbasis sollen Erkenntnisse über Ausmaß und soziale Verteilung antisemitischer Einstellungen unter jungen Menschen in Deutschland gewonnen werden, wobei auch die Spezifika der Situation bei jungen Migrant:innen insgesamt wie auch unter Muslim:innen im Speziellen in den Blick genommen werden sollen. Sowohl individuelle Einflussfaktoren als auch soziale Hintergründe für antisemitische Ressentiments werden in diese Analysen einbezogen. Zu nennen sind insoweit kollektive Marginalisierungswahrnehmungen und individuelle Diskriminierungserlebnisse, die Ausprägungen der Neigung zum Verschwörungsglauben sowie religiöse Bindungen, darunter sowohl die Ausprägung der individuellen Gläubigkeit als auch Einstellungen zu religiöse Ge- und Verboten in ihrer Bedeutung für den Alltag.

2 Theoretischer und empirischer Hintergrund

Unter dem Begriff der antisemitischen Einstellungen werden im Folgenden pauschal abwertende, sozial ausgrenzende sowie feindselige Haltungen verstanden, die sich gegen jüdische Menschen insgesamt und deren Gemeinden, Institutionen und wichtige Akteure richten (IHRA, 2016). Antisemitismus wird als soziales Vorurteil konzeptualisiert, also eine spezifische Form von intoleranten und abwertenden Einstellungen (Beyer, 2024; Holz & Ullrich, 2024).

Hinz, Marczuk und Multrus (2024, S. 5) unterscheiden diesbezüglich, anknüpfend an Rensmann (2017) und Sharansky (2004), zwei Formen von Antisemitismus: den allgemeinen Antisemitismus mit pauschalisierenden Ressentiments gegen Jüdinnen und Juden einerseits und den israelbezogener Antisemitismus, der sich gegen Israel als »Staat der Juden« richtet.

Eine Besonderheit des allgemeinen Antisemitismus – der auch als klassischer oder als tradierter Antisemitismus bezeichnet wird – besteht darin, dass ihm neben abwertenden Stereotypen auch eine Vorstellung von »den Juden« als besonders mächtigen und hinterhältigen Feinden innewohnt (Imhoff, 2020). Jüdinnen und Juden wird eine übermäßige Macht zugeschrieben, mit der sie das Weltgeschehen aus dem Verborgenen zu ihrem Vorteil beeinflussen und andere schädigen (Blume, 2019; Bernstein, 2021; von Kellenbach, 2024). So werden Jüdinnen und Juden u. a. in der Neuen Rechten weniger als greifbare Konkurrenten um Raum und Ressourcen angesehen, wie das in Bezug auf Geflüchtete oder Muslim:innen der Fall ist. Sie gelten viel mehr als die wahren »Schuldigen«, die hinter Globalisierung und unerwünschter Liberalisierung stecken, während Migration und damit verbundene soziale »Probleme« lediglich als Symptome dieser Entwicklungen angesehen werden (Weiß, 2018; Zarbock, Richter, Seul & Seiler, 2023). Diese Vorstellungen von einer verborgenen Macht und großem Einfluss unterscheiden den Antisemitismus von Verächtlichmachungen und Intoleranz gegenüber anderen Gruppen (Imhoff, 2020).

Solche tradierten antisemitischen Vorurteile finden sich in zahlreichen Verschwörungsnarrativen (Brumlik, 2020; Damm, 2023; Pickel, Schneider, Pickel, Öztürk & Decker, 2023; Öztürk et al., 2024). Solche mit antisemitischen Aussagen, Figuren und Symbolen gefüllte westliche Verschwörungsnarrative fanden historisch im 20. Jahrhundert über islamistische Vordenker auch Einzug in den islamischen Kulturraum, wo sie sich anschließend zu einer wichtigen Säule des modernen Antisemitismus unter Muslim:innen entwickelt haben (Abdel-Samad, 2014; Jikeli, 2018; Becker, 2020; Klevesath, 2022).

Aktuell ist Antisemitismus in Deutschland, abseits seiner tradierten Varianten, auch in indirekten oder uneindeutigen Ausdrucksformen zu finden (Arnold, 2019; Würdemann, 2024). Dazu gehört vor allem auch der israelbezogene Antisemitismus, dessen zentrales Merkmal die Negation des Existenzrechts eines jüdischen Staates Israel als sicheren Lebens- und Zufluchtsort für die Jüdinnen und Juden in der Welt ist (Würdemann, 2024). Unter dem Deckmantel einer Kritik am Staat Israel, bzw. der Politik der Repräsentant:innen dieses Staates, werden auch pauschalisierende Vorurteile gegenüber Jüdinnen und Juden transportiert. Dieser Umstand erschwert sachbezogene Debatten und Kritik an der israelischen Regierung sehr (Bernstein, 2021; Würdemann, 2024).

Eine weitere wichtige Variante ist der sogenannte Schuldabwehrantisemitismus, der auch als sekundärer Antisemitismus bezeichnet wird (Kraushaar, 2024). In seinem Zentrum steht eine Täter-Opfer-Umkehr in Bezug auf die Verbrechen der NS-Zeit – insbesondere die Shoah – die als selbst verschuldet dargestellt bzw. in ihren Ausmaßen relativiert oder bagatellisiert werden. Dazu gehören auch Versuche, die heutige Erinnerungskultur an NS-Zeit und Holocaust als Machtinstrument ›manipulativer Eliten‹ zu diskreditieren (Benz, 2016; Öztürk & Pickel, 2022).

2.1 Stand der Forschung zur Verbreitung antisemitischer Einstellungen in der Bevölkerung in Deutschland und der Bedeutung von Migration und Religion

Der klassische bzw. tradierte Antisemitismus wird in der soziologischen und kriminologischen Forschung in Deutschland schon seit vielen Jahren thematisiert (vgl. Meulemann, 2024). So werden beispielsweise die Verbreitung und Trends tradierter antisemitischer Einstellungen seit 2002 über wiederholte bevölkerungsrepräsentative Studien in den Blick genommen (Heitmeyer, 2003). Diese Forschungstradition wird bis heute durch die Bielefelder Mitte-Studie sowie die Leipziger Autoritarismus-Studie fortgeführt.[3] Diese beiden Forschungsprojekte kamen allerdings zuletzt zu teilweise gegenläufigen Befunden. Die Leipziger Autoritarismus-Studie verzeichnete 2022 rückläufige Zahlen und schätzte die Prävalenzrate manifester antisemitischer Einstellungen in der Bevölkerung mit 3.3 %. Das bedeutet einen Rückgang im Vergleich zu früheren Erhebungen aus den Jahren 2018 (4.4 %) und 2020 (3.6 %) (Decker, Kiess, Heller, Schuler & Brähler, 2022). Die Bielefelder Mitte-Studie verzeichnete hingegen einen deutlichen Anstieg manifest antisemitischer Einstellungsmuster von 1.7 % (2020/21) auf 5.7 % (2022/23), was den bisherigen Höchststand in dieser Trendstudie markiert (Zick & Mokros, 2023).

Die seit 2021 jährlich stattfindenden bundesweit repräsentativen MiD-Studien[4] (s. dazu Brettfeld et al. 2023), die anders als die Bielefelder und die Leipziger Studien auch große repräsentative Teilstichproben von Migrant:innen und Muslim:innen enthalten, stellten eine leicht zunehmende Prävalenz klar antisemitisch eingestellter Personen von 3.5 % (2021) über 4.0 % (2022) auf 4.1 % (2023) in der erwachsenen Wohnbevölkerung fest, wobei diese Zunahme primär auf deutlich steigende Raten innerhalb der Teilgruppe der Muslim:innen zurückzuführen war (Fischer & Wetzels, 2024).

Daneben wurden in der Studie »Menschen in Deutschland: International« (MiDInt)[5] über die Befragung von Online-Access-Samples deutliche kurzfristige Anstiege tradierter Formen antisemitischer Einstellungen seit dem 7. Oktober 2023 gemessen (Kemmesies et al., 2024; Wetzels, 2024).

Diese teils gegenläufigen Trends und die Differenzen der ermittelten Prävalenzraten sind höchstwahrscheinlich auf unterschiedliche Erhebungsmethoden und Stichprobendesigns sowie Periodeneffekte der jeweiligen Feldphasen zurückzuführen (s. dazu Reuband, 2023, S. 404; Meulemann, 2024, S. 250). Andererseits liegen die Schätzungen des Umfangs manifester, d. h. hoch ausgeprägter, tradierter Formen antisemitischer Einstellungen bei diesen Studien in Bezug auf die erwachsene Gesamtbevölkerung dennoch auf einem recht ähnlichen Niveau.

Sowohl Untersuchungen aus Deutschland als auch Studien aus anderen westlich geprägten Ländern zeigen Unterschiede der Verbreitung von Antisemitismus zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Teilgruppen. Der allgemeine Befund ist, dass ein Migrationshintergrund zumeist mit erhöhten Raten antisemitischer Vorurteile einhergeht, wobei die Raten bei muslimischen Migrant:innen besonders hoch ausfallen (Koopmans, 2015; Friedrichs & Storz, 2022; Öztürk & Pickel, 2022; Öztürk et al., 2024; El-Menouar & Vopel, 2023; Fischer & Wetzels, 2023, 2024; Hirndorf, 2023; Storz & Friedrichs, 2023; Jikeli, 2024; Hinz et al. 2024; Meulemann, 2024).

Allerdings finden die vorliegenden Studien stets auch deutliche Binnendifferenzen innerhalb der jeweiligen betrachteten Teilgruppen – so auch innerhalb der Gruppe der Muslim:innen (Öztürk et al. 2024; Fischer & Wetzels, 2023, 2024; Arnold & Kiefer, 2024a). Es lassen sich sowohl herkunfts- als auch religionsbezogene Bedingungsfaktoren für antisemitische Einstellungen unter Muslim:innen erkennen (Öztürk & Pickel, 2022; Öztürk et al., 2024; Hinz et al., 2024). So sind unter eher säkularen Muslim:innen antisemitische Einstellungen nicht stärker verbreitet als in der hiesigen autochthonen Bevölkerung (El-Menouar & Vopel, 2023; Fischer & Wetzels, 2023, 2024). Spezifische Bedingungen in den Herkunftsländern beeinflussen aber auch bei diesen die Prävalenzraten antisemitischer Einstellungen (Storz & Friedrichs, 2023). Gleiches gilt für aktuelle politische Geschehnisse auf internationaler Ebene. U. a. konnte anhand einer quasi-experimentellen Untersuchung gezeigt werden, dass antisemitische Einstellungen in Deutschland in Reaktion auf Eskalationen des Konflikts zwischen Israel und der Hamas im Mai 2021 zugenommen haben – dies gilt insbesondere auch für Muslim:innen (Richter et al., 2022).

Bei religiösen Muslim:innen spielen zudem die Auslegung der eigenen Religion sowie Ausprägung von Teilaspekten der individuellen Religiosität eine wichtige Rolle. So geht eine fundamentalistisch geprägte religiöse Orientierung mit deutlich erhöhten Raten antisemitischer Einstellungen einher (Öztürk & Pickel, 2022; Fischer & Wetzels, 2023, 2024; Hinz et al. 2024). Des Weiteren steht bei erwachsenen Muslim:innen in Deutschland die Intensität der kollektiven Religionspraxis (Frequenz des Besuchs einer Moschee) in Zusammenhang mit vermehrten antisemitischen Einstellungen (Fischer & Wetzels, 2024).

Abseits der Religionszugehörigkeit gibt es Hinweise darauf, dass auch die individuelle Migrationsgeschichte einen Einfluss auf die Auftretenswahrscheinlichkeit antisemitischer Einstellungen bei Migrant:innen hat. Danach weisen Angehörige der zweiten Migrationsgeneration seltener judenfeindliche Ressentiments auf als Angehörige der ersten Generation, die selbst nach Deutschland zugewandert sind (Friedrichs & Storz, 2022; El-Menouar & Vopel, 2023).

Ein weiterer Einflussfaktor, neben Migrationshintergrund und Religion, ist nach zahlreichen Befunden nationaler und internationaler Studien das Vorliegen einer Verschwörungsmentalität (Allington, Hirsh & Katz, 2023). Das Ausmaß von Verschwörungsglaube zeigt in den dazu verfügbaren deutschen Studien sowohl bei muslimischen und nichtmuslimischen Migrant:innen als auch bei Personen ohne Migrationshintergrund erhebliche Effekte auf das Ausmaß antisemitischer Einstellungen (Fischer & Wetzels, 2023, 2024; Hinz et al. 2024).

Eine aktuelle qualitative Befragung von Jüdinnen und Juden ergab ferner, dass auch diese solche Binnendifferenzierungen wahrnehmen und von pauschalen Einordnungen ganzer Teilpopulationen als Antisemiten absehen. So verorten sie Antisemitismus eher bei radikalen Islamisten und nicht pauschal bei Muslim:innen; ebenso ordnen sie die These eines »importieren Antisemitismus« sowie die darum geführten Debatten verschiedener politischer Lager sehr kritisch ein (Beyer, Goldkuhle, Herrberg & Reddig, 2024).

2.2 Antisemitische Einstellungen bei Jugendlichen und Heranwachsenden

Zur Verbreitung antisemitischer Einstellungen unter jungen Menschen und den dafür relevanten Einflussfaktoren sind die Befunde der für Deutschland verfügbaren repräsentativen Studien nur begrenzt aussagefähig und vergleichbar. Die festgestellten Prävalenzraten unterscheiden sich zum Teil deutlich. In der Bielefelder Mitte-Studie zeigte etwa die Gruppe der jungen Erwachsenen (18 bis 34 Jahre) im Altersgruppenvergleich die höchste Zustimmungsrate zu tradiertem Antisemitismus (Zick & Mokros, 2023), während in der Leipziger Autoritarismus-Studie die 16 bis 30 Jahre alten Befragten niedrigere Zustimmungsraten zu tradiertem Antisemitismus aufwiesen als die Kohorte der über 60-Jährigen (Decker et al., 2022).

Im SVR Integrationsbarometer 2020 war die Zustimmung zu Antisemitismus unter jüngeren Befragten (14 bis 34 Jahre) am niedrigsten – und zwar sowohl zum tradierten als auch zum israelbezogenen und dem Schuldabwehrantisemitismus (Friedrichs & Storz, 2022). Befunde der MEMO-Jugendstudie 2023 deuten ebenfalls darauf hin, dass Antisemitismus – wie auch andere Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit – unter jungen Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren weniger verbreitet ist als in der erwachsenen Wohnbevölkerung (Papendick, Rees, Scholz, Walter & Zick, 2023).

Die Ergebnisse des Religionsmonitor 2023 weisen ferner auf mögliche altersspezifische Verschiebungen der Formen von Antisemitismus hin. So waren bei jungen Menschen im Alter zwischen 16 bis 24 Jahren zwar niedrigere Raten des tradierten Antisemitismus zu finden als bei älteren Befragten. Die Jüngeren zeigten aber in erhöhtem Maße israelbezogenen Antisemitismus (El-Menouar & Vopel, 2023). Eine besondere Relevanz von israelbezogenem und von Schuldabwehrantisemitismus bei Jüngeren zeigte auch eine Online-Befragung von Kart und Zimmer (2023), die sich mit verschiedenen Spielarten antisemitischer Einstellungen bei 16- bis 27-Jährigen befasst. Die Befragung von Hinz und anderen (2024) fand hingegen keine Differenzen der Prävalenzraten zwischen klassischem und israelbezogenem Antisemitismus bei Studierenden.

In der fünften Welle des Niedersachsensurveys, einer repräsentativen Dunkelfeldbefragung von Neuntklässler:innen in Niedersachsen, fanden sich im Jahr 2022 ebenfalls keine nennenswerten Differenzen der Verbreitung von tradiertem und israelbezogenem Antisemitismus. Im Zeitverlauf war zudem seit 2017 ein relativ stabiles Niveau antisemitischer Einstellungen zu erkennen (Dreißigacker et al., 2023).

Hinsichtlich möglicher Einflüsse von Religion und Religiosität auf Antisemitismus verglichen Baier, Krieg und Kliem (2021) Ergebnisse des Niedersachsensurvey aus den Jahren 2017 und 2019 mit denen einer Schülerbefragung aus dem Jahr 2017 in der Schweiz (Manzoni et al., 2019). In beiden Ländern zeigte sich, dass junge Muslim:innen häufiger antisemitisch eingestellt waren als junge Menschen mit anderen Religionszugehörigkeiten oder Konfessionslose. Weiter zeigte der Grad der Religiosität bei jungen Muslim:innen einen Zusammenhang mit antisemitischen Einstellungen (Baier et al., 2021).[6]

Insgesamt führt die Sichtung des Forschungsstandes zu dem Ergebnis, dass die Erforschung antisemitischer Einstellungen bei jungen Menschen in Deutschland nicht so umfassend erfolgt ist, wie das bei Erwachsenen der Fall ist. Informationen über etwaige Besonderheiten der Verbreitung des Antisemitismus bei jungen Menschen und möglicher Zusammenhänge mit Religion und Migration sind in Bezug auf die jüngere Zeit nur begrenzt auf einer verallgemeinerbaren, repräsentativen Basis verfügbar.

Zudem besteht in der Praxis Bedarf an genaueren Informationen zu Antisemitismus bei jungen Menschen, da dies gerade in dieser Altersphase ein wichtiges Thema darstellt. Darauf haben verschiedene Studien und Berichte aus dem Bereich der Jugendarbeit, der Schulpädagogik sowie dem Jugendstrafvollzug mehrfach hingewiesen (u. a. Bernstein, 2020; Chernivsky & Lorenz, 2020; Stelly, Lutz, Thomas & Bartsch, 2022; Giesel & Meyer, 2023). Aus theoretischer sowie entwicklungspsychologischer Sicht ist im Einklang damit die Altersphase der Jugend und des jungen Erwachsenenalters als besonders relevant für die Entwicklung sowohl von Wertorientierungen und politischen Einstellungen als auch für Prozesse der Radikalisierung zu bezeichnen (Beelmann 2020, 2022, 2023)

3 Forschungsleitende Fragestellungen

Anknüpfend an den für Deutschland vorliegenden Forschungsstand und dort erkennbare Lücken wird mit der vorliegenden Studie die Frage verfolgt, wie verbreitet tradierte antisemitische Ressentiments unter Jugendlichen und Heranwachsenden in Deutschland im Alter zwischen 16 und 21 Jahren sind. Weiter wird analysiert, inwieweit Unterschiede der Verbreitung antisemitischer Einstellungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Teilgruppen junger Menschen zu erkennen sind und welche Faktoren dies ggfs. erklären können.

Die verfügbaren Forschungsarbeiten geben Anlass zu der Annahme, dass antisemitische Ressentiments vermehrt bei Personen mit Migrationshintergrund und bei Personen mit muslimischer Religionszugehörigkeit vorzufinden sind (u. a. Schröder, 2020; Baier et al., 2021; Öztürk & Pickel, 2022; Kart & Zimmer, 2023; Fischer & Wetzels, 2023, 2024). Als dafür relevante Einflussfaktoren werden unter anderem individuelle Diskriminierungserfahrungen und kollektive soziale Marginalisierungswahrnehmungen in Bezug auf die Eigengruppe diskutiert (Fischer & Wetzels 2023, 2024; Arnold & Kiefer, 2024a; Kanol, 2024; Öztürk, Pickel, Schmitz-Vardar, Decker & Pickel, 2023). Verschiedene Studien zeigen diesbezüglich, dass gerade junge Menschen mit einem Migrationshintergrund in Deutschland deutlich häufiger eigene Erfahrungen mit Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres ethnischen Hintergrundes bzw. Nationalität sowie ihrer Religion machen als diejenigen ohne Migrationshintergrund; besonders oft betroffen sind davon junge Muslim:innen (Farren, Fischer, Brettfeld, Endtricht & Wetzels, 2023).

Jüngste Studien legen allerdings auch nahe, dass multivariat korrelative Zusammenhänge zwischen persönlichen Diskriminierungserfahrungen und politischen Radikalisierungsprozessen – darunter auch die Entwicklung von Formen der Intoleranz – speziell bei Muslim:innen eher schwach ausgeprägt sind (Endtricht, 2023; Uslucan, Kaya & Söylemez, 2023). Demgegenüber konnte für kollektive Marginalisierungswahrnehmungen in Deutschland, die sich auf die Eigengruppe beziehen, denen Personen sich zugehörig fühlen, mehrfach deutliche Effekte auf intolerante und extremismusaffine Einstellungen gezeigt werden (Fischer, Endtricht & Farren, 2022; Fischer & Farren, 2023).

Bei jungen Menschen ist die Forschungslage zu solchen Fragen nach Differenzen der Verbreitung von Antisemitismus zwischen sozialen Teilgruppen und den dafür entscheidenden Einflussfaktoren noch dürftig. Kurtenbach, Linßer und Weitzel (2020) weisen jedoch, im Einklang mit Forschungen zu erwachsenen Personen in dieser Frage, darauf hin, dass Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen Jugendliche empfänglicher für salafistische Narrative machen. So sind es gerade junge Menschen, bei denen die Wahrnehmung von Diskriminierung, Ausgrenzungen und/oder Teilhabedefiziten zu Entfremdungsprozessen führen kann, die die Empfänglichkeit für demokratieablehnende, autoritäre und menschenfeindliche Ideologien steigern (Uslucan et al., 2023). Gerade der Kontakt mit islam- oder muslimfeindlichen Vorurteilen kann zu Radikalisierungsspiralen führen und Vorurteile gegenüber Fremdgruppen verstärken und befördern (Öztürk et al., 2023; Uslucan et al., 2023; Öztürk et al., 2024).

Als eine relevante Größe im Zusammenhang mit antisemitischen Einstellungen hat sich in der Forschung weiter das Vorliegen einer Verschwörungsmentalität erwiesen (Allington et al. 2023; Papendick et al., 2023; Fischer & Wetzels, 2023, 2024). Diese steht in engem Zusammenhang mit Gefühlen mangelnder politischer Teilhabe sowie mit geringer Bildung und sozioökonomischen Benachteiligungen (Imhoff et al., 2022). Des Weiteren zeigt sich, dass eine Verschwörungsmentalität bei Migrant:innen, Muslim:innen sowie politisch rechts orientierten Menschen vermehrt anzutreffen ist (Wetzels & Brettfeld, 2022, 2023; Fischer & Wetzels, 2023). Auch in dieser Hinsicht ist die Forschungslage hinsichtlich junger Menschen bislang allerdings recht begrenzt.

Im Folgenden wird zunächst die Prävalenz antisemitischer Einstellungen für die Population der 16- bis 21-jährigen jungen Menschen insgesamt untersucht. Danach werden nach Religionszugehörigkeit und Migrationshintergrund unterscheidbare Teilgruppen junger Menschen in den Blick genommen. Im nächsten Schritt erfolgen Analysen zu der Frage, in welchem Maße diese verschiedenen Teilgruppen junger Menschen durch individuelle Diskriminierungserfahrungen sowie subjektive kollektive Marginalisierungswahrnehmungen belastet sind. Zusätzlich wird die Verbreitung der Neigung zum Verschwörungsglauben bei jungen Menschen in den Blick genommen.

In daran anschließenden multivariaten Analysen wird die Frage verfolgt, inwieweit Unterschiede der Belastung durch Diskriminierungserfahrungen und kollektive Marginalisierungswahrnehmungen sowie Divergenzen der Neigung zum Verschwörungsglauben die Differenzen antisemitischer Einstellungen zwischen den nach Religionszugehörigkeit und Migrationshintergrund differenzierten Teilgruppen junger Menschen zu erklären vermögen.

4 Datengrundlage und Methode

Die Untersuchung der genannten Forschungsfragen erfolgt auf Basis der Daten der ersten Welle der Trendstudie »Junge Menschen in Deutschland« (JuMiD), die im Frühsommer 2022 als Teilprojekt des Forschungsverbundes »Monitoringsystem und Transferplattform Radikalisierung« (MOTRA)[7] durch das Institut für Kriminologie an der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg durchgeführt wurde (Farren, Brettfeld, Endtricht, Fischer & Wetzels, 2022).

Es handelt sich dabei um eine repräsentative Online-Befragung der deutschen Wohnbevölkerung im Alter zwischen 16 und 21 Jahren. Die Ziehung der Stichprobe erfolgte in Kooperation mit dem Feldforschungsinstitut Kantar (jetzt Verian) als mehrstufige Zufallsziehung aus den Registern der Einwohnermeldeämter in deutschen Städten und Gemeinden.

Die thematischen Schwerpunkte der Studie liegen auf der Erfassung von Meinungen und Haltungen junger Menschen zu politischen und religiösen Themen, ihren Wahrnehmungen gesellschaftlicher Herausforderungen sowie ihren Bewertungen des darauf bezogenen Handelns politischer Akteure. Im Mittelpunkt steht das Ziel einer Analyse extremismusaffiner und intoleranter Einstellungen, ihrer Verbreitung und sozialen Verteilung sowie ihrer Hintergründe und Ursachen. In diesem Zusammenhang werden in der JuMiD-Studie neben antisemitischen Einstellungen, die hier im Mittelpunkt stehen, auch islamfeindliche, gegen geflüchtete Menschen gerichtete und allgemein ausländerfeindliche Vorurteile erhoben.

4.1 Stichprobenbeschreibung

Insgesamt konnten im Rahmen der Erhebung, die vom 23. März 2022 bis 19. Mai 2022 stattfand, N = 3.590 junge Menschen erreicht werden, von denen verwertbare Daten vorliegen. Die Rücklaufquote für diese Studie ist mit 31.7 % als relativ gut zu bezeichnen (für weitere Details zu Stichprobe und Rücklauf siehe Farren et al., 2022).

Die Daten wurden nach Geschlecht, Alter, Nationalität, Bundesland und politischer Gemeindegrößenklasse auf Basis der Informationen zur Grundgesamtheit der deutschen Wohnbevölkerung im Alter zwischen 16 und 21 Jahren in einem mehrstufigen Prozess gewichtet. Für die folgenden Analysen werden diese gewichteten Daten verwendet.

Bei den Analysen wurden jene Fälle ausgeschlossen, die keine gültigen Angaben zu Religionszugehörigkeit, Migrationsgeneration oder antisemitischen Einstellungen aufwiesen. Aus der Teilgruppe der jungen Muslim:innen wurden weiter N = 14 Fälle nicht einbezogen, die keinen Migrationshintergrund aufweisen, da diese sich aufgrund der geringen Fallzahl nicht als gesonderte Gruppe analysieren lassen. Außerdem wurden N = 116 Personen ausgeschlossen, die angegeben hatten, sich diversen sonstigen, d. h. nicht christlichen und nicht islamischen, kleineren Religionsgemeinschaften zugehörig zu fühlen.

Die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse basieren danach auf N = 3.270 Fällen. Nach Gewichtung verteilen sich die Befragten wie folgt: 48.0 % sind weiblich und 52.0 % männlich. Das Durchschnittsalter liegt bei MW = 18.6 Jahren (SD = 1.8). Einen Migrationshintergrund in der ersten Generation haben 11.4 % dieser Befragten. 26.3 % sind als Migrant:innen der zweiten Generation einzuordnen, 62.3 % haben keinen Migrationshintergrund. 57.4 % sind Angehörige einer christlichen Religion, 10.1 % beschreiben sich als einer islamischen Religionsgemeinschaft zugehörig und 32.5 % der jungen Menschen sind konfessionslos.[8]

Tradierte antisemitische Vorurteile: Verteilung der Einzelitems in der Gesamtstichprobe (Angaben in Zeilenprozent je Item)

|

|

1 stimme gar nicht zu |

2 stimme eher nicht zu |

3 stimme eher zu |

4 stimme völlig zu |

MW |

SD |

|

Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss. |

84.1 % |

12.3 % |

2.7 % |

0.9 % |

1.20 |

.53 |

|

Juden kann man nicht trauen. |

90.6 % |

6.6 % |

1.8 % |

1.0 % |

1.13 |

.47 |

|

Antisemitismus (Mittelwertskala) |

|

|

|

|

1.17 |

.44 |

4.2 Operationalisierungen und Messungen der zentralen Konstrukte

Neben der zentralen abhängigen Variable Antisemitismus werden in den multivariaten Analysen als mögliche Einflussfaktoren die Ausprägungen einer Verschwörungsmentalität sowie kollektive Marginalisierungswahrnehmungen und individuelle Diskriminierungserfahrungen einbezogen. Diese Variablen wurden über Fragen erfasst, die auf vierstufigen Likert-Skalen (1 »stimme gar nicht zu« bis 4 »stimme völlig zu« bzw. 1 »nie« bis 4 »oft«) beantwortet werden konnten. Die Verschwörungsmentalität fließt als Mittelwertskala in die multivariaten Analysen ein, während kollektive Marginalisierung und individuelle Diskriminierung als Summenindikatoren operationalisiert werden.

Für weitere vertiefende Analysen in Bezug auf die Teilpopulation der jungen Muslim:innen wurde zudem religiöser Fundamentalismus über eine Mittelwertskala in die Modelle einbezogen. Die für diese Messung verwendeten Items konnten ebenfalls auf einer Likert-Skala von 1 »stimme gar nicht zu« bis 4 »stimme völlig zu« beantwortet werden. Des Weiteren wurde hier die spirituelle Religiosität als Einflussfaktor berücksichtigt, die anhand des Items »Bitte schätzen Sie für sich persönlich ein, wie gläubig Sie sind« auf einer fünfstufigen Likert-Skala (1 »Nicht gläubig« bis 5 »Sehr gläubig«) erhoben wurde.

Die Zuordnung der Befragten zu einer der Religionsgruppen erfolgte anhand ihrer Selbstzuschreibung. Der Migrationshintergrund der Befragten wurde auf Basis ihrer Angaben zum Geburtsland, den Geburtsländern ihrer Eltern sowie ihrer eigenen Staatsangehörigkeit bzw. der ihrer Eltern ermittelt. Junge Migrant:innen, die nicht in Deutschland geboren wurden, werden als Migrant:innen der ersten Migrationsgeneration und Migrant:innen, die in Deutschland geboren wurden, werden als Migrant:innen der zweiten Migrationsgeneration kategorisiert (für weitere Einzelheiten zum Erhebungsinstrument vgl. Farren et al., 2022).

5 Ergebnisse

Im Folgenden wird zunächst auf uni- und bivariate deskriptive Befunde zur Verbreitung antisemitischer Einstellungen sowie individueller Diskriminierungserfahrungen und subjektiv wahrgenommener kollektiver Marginalisierungswahrnehmungen und die Verschwörungsmentalität eingegangen. Daran anschließend werden die Ergebnisse multivariater Analysen vorgestellt. Des Weiteren wird vertiefend auf spezifische Befunde in der Teilgruppe der muslimischen Befragten eingegangen.

5.1 Uni- und bivariate deskriptive Analysen

Die zentrale abhängige Variable antisemitische Einstellungen wurde anhand von zwei Items zu tradierten antisemitischen Vorurteilen gemessen (Tabelle 1). Die ausgewählten Items konnten in mehreren Pretests als Markieritems in längeren Skalenbatterien identifiziert werden. Sie sind zudem bereits in der Einstellungsforschung zu Antisemitismus etabliert (Koopmans, 2015; Zick, Küpper & Berghan, 2019). Der Aussage »Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss« stimmten 3.6 % zu, während die Aussage »Juden kann man nicht trauen« von 2.8 % der jungen Menschen befürwortet wurde. Fasst man diese beiden Items zusammen, dann liegt der Mittelwert einer so gebildeten Skala bei MW = 1.17 (SD = .44).

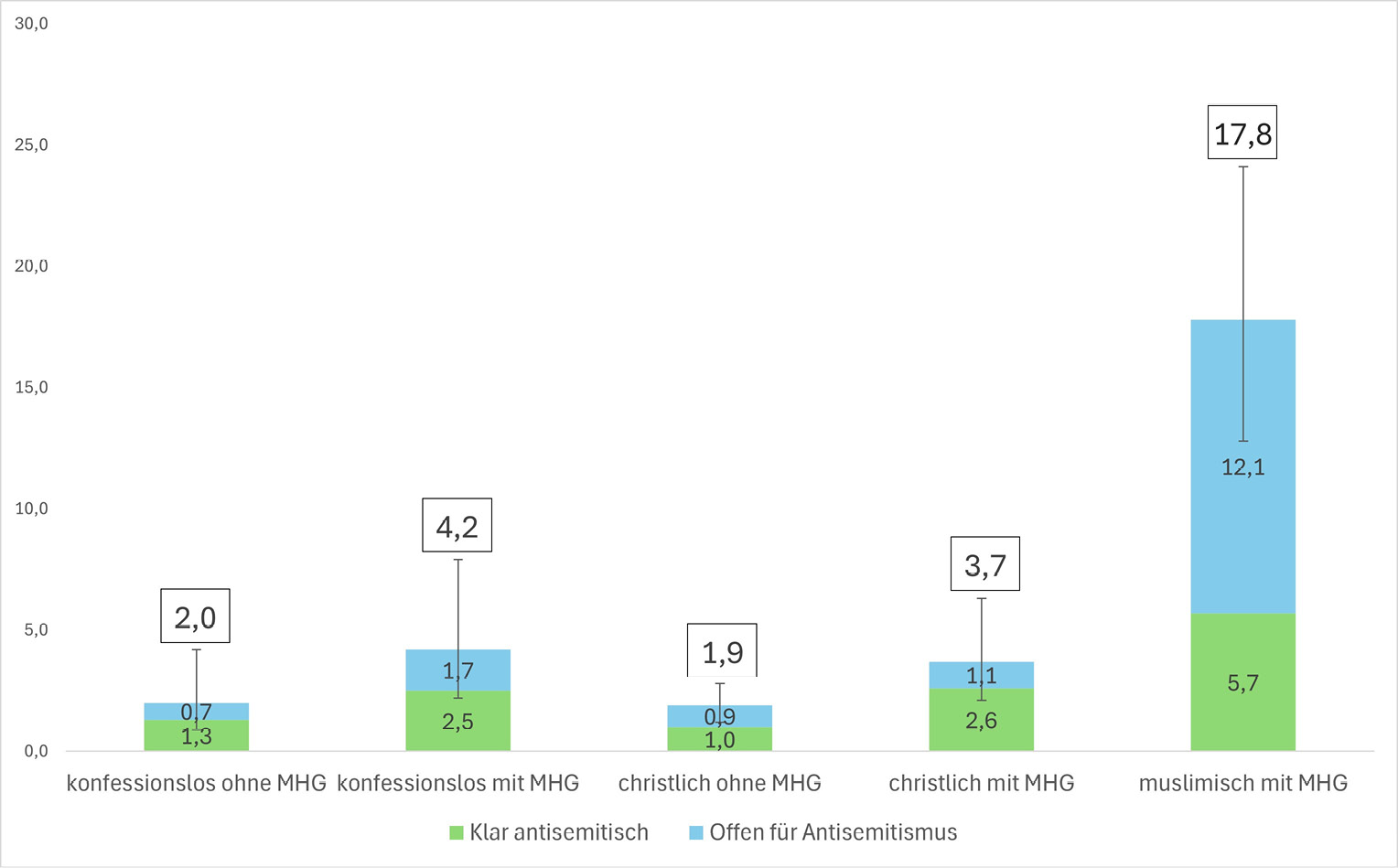

Antisemitische Einstellungen bei jungen Menschen im Jahr 2022 (in %) nach Migrationshintergrund und Religionszugehörigkeit (mit 95 % KonfidenzintervalI)

Auf Basis dieser Mittelwertskala wurde eine kategoriale Variable gebildet, die zwischen Personen unterscheidet, die nicht antisemitisch (Werte kleiner gleich 2), offen für antisemitische Einstellungen (Werte über 2 bis einschließlich 2.8) oder klar antisemitisch eingestellt sind (Werte über 2.8).[9]

Mit 95.9 % erweist sich die große Mehrheit der jungen Menschen danach als nicht antisemitisch eingestellt. 2.1 % sind offen für antisemitische Einstellungen, während 2.0 % als klar antisemitisch zu bezeichnen sind.

Bivariate Vergleiche der Verbreitung antisemitischer Einstellungen nach Migrationshintergrund und Religionszugehörigkeit der Befragten zeigen deutliche Unterschiede zwischen den so gebildeten verschiedenen gesellschaftlichen Teilgruppen (Abbildung 1). Die Rate derjenigen, die mindestens offen für antisemitische Einstellungen sind, ist bei jungen Menschen ohne Migrationshintergrund am niedrigsten, unabhängig davon, ob sie konfessionslos (2.0 %) oder christlich sind (1.9 %).

Innerhalb der Gruppe junger Menschen mit Migrationshintergrund bewegt sich der Anteil derer, die mindestens offen für antisemitische Ressentiments sind unter konfessionslosen (4.2 %) und christlichen (3.7 %) Befragten auf einem ähnlichen Niveau wie es in Bezug auf die Gesamtstichprobe festzustellen war. Unter jungen Muslim:innen ist demgegenüber mit 17.8 % ein deutlich größerer Anteil mindestens offen für antisemitische Einstellungen als in den anderen untersuchten Teilgruppen. Es finden sich hier 5.7 % mit klar antisemitischen Einstellungen und weitere 12.1 %, die offen für antisemitische Ressentiments sind.

Eine muslimische Religionszugehörigkeit geht insoweit bei jungen Menschen mit einer deutlich erhöhten Prävalenz antisemitischer Einstellungen einher. Zu betonen ist allerdings, dass mit 82.2 % auch die weit überwiegende Mehrheit der jungen Muslim:innen im Sinne des hier erfassten tradierten Antisemitismus nicht antisemitisch eingestellt ist.

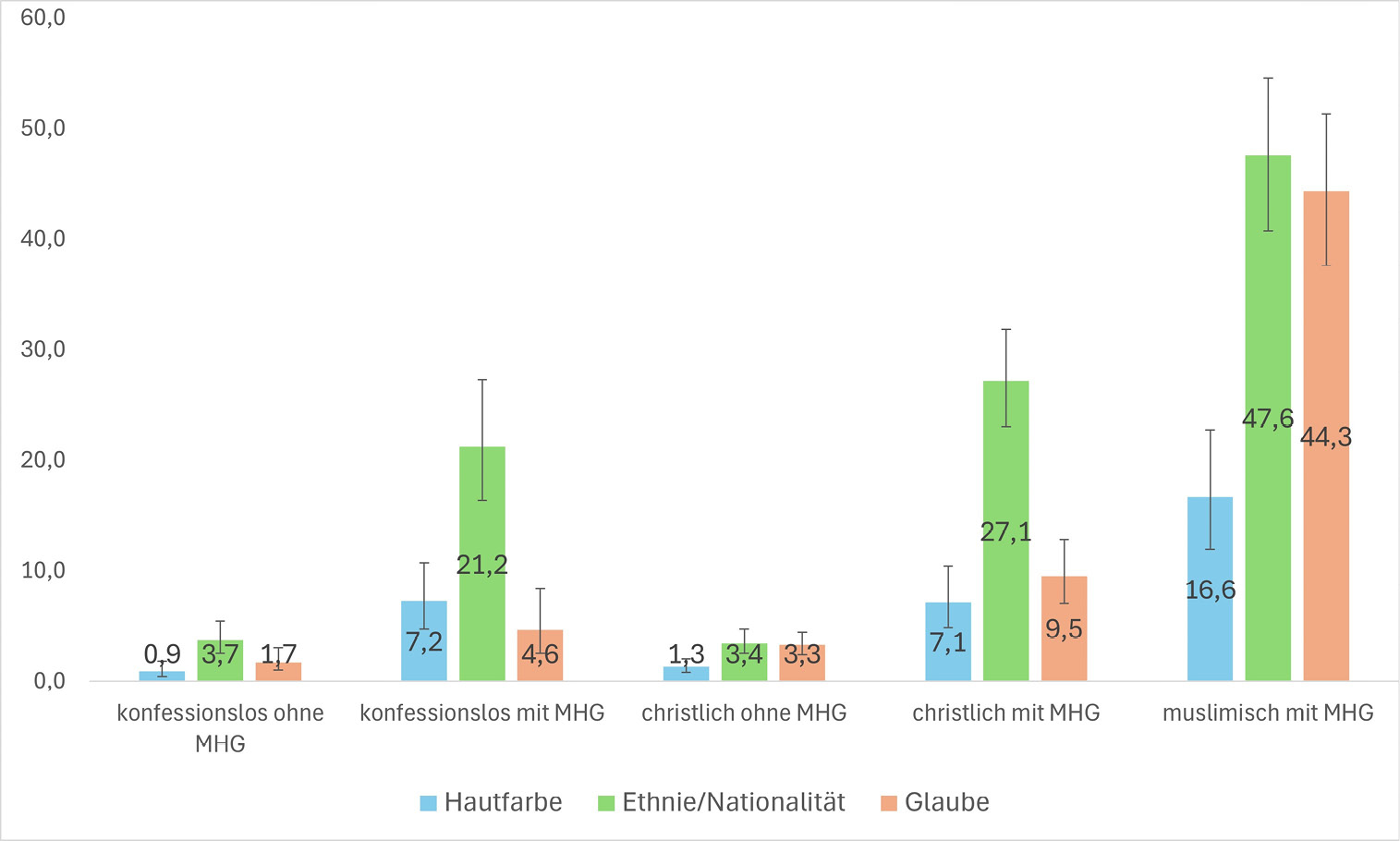

Zur Erfassung der Verbreitung individueller Diskriminierungserfahrungen wurden den Befragten drei Merkmale vorgelegt, die Anknüpfungspunkte von Diskriminierungen sein können. Erhoben wurden persönliche Diskriminierungserlebnisse aufgrund der Hautfarbe, wegen der Ethnie bzw. Nationalität sowie in Bezug auf die Religionszugehörigkeit (Tabelle 2).

4.4 % der jungen Menschen gaben an, mindestens »manchmal« aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert worden zu sein. Wegen ihrer religiösen Überzeugungen fühlten sich 8.6 % der Befragten innerhalb der letzten 12 Monate mindestens manchmal diskriminiert. Mit 14.0 % ist die Diskriminierung wegen der Ethnie oder Nationalität, die mindestens manchmal erlebt wurde, bei jungen Menschen am stärksten ausgeprägt.

Auf Basis dieser drei Items wurde ein Summenindikator individuelle Diskriminierung in der Weise gebildet, dass für jede Person bestimmt wurde, wie viele dieser drei Items mit der Angabe »manchmal« oder »oft« beantwortet wurden. Dieser Summenindikator kann folglich Werte zwischen 0 (min.) und 3 (max.) annehmen. Er zeigt an, von wie vielen verschiedenen Formen persönlicher Diskriminierung die Befragten mindestens manchmal betroffen waren.

Häufigkeit individueller Diskriminierungserfahrungen bei jungen Menschen: Verteilung der Einzelitems in der Gesamtstichprobe (Angaben in Zeilenprozent)

|

|

1 nie |

2 selten |

3 manchmal |

4 oft |

MW |

SD |

|

Hautfarbe |

89.0 % |

6.6 % |

3.1 % |

1.2 % |

1.17 |

.52 |

|

Ethnie/Nationalität |

69.5 % |

16.6 % |

9.9 % |

4.0 % |

1.48 |

.83 |

|

Religion |

81.5 % |

10.2 % |

5.2 % |

3.1 % |

1.30 |

.71 |

Von den befragten jungen Menschen waren nach eigenen Angaben danach 11.4 % von einer, 5.4 % von zwei und 1.4 % von allen drei Diskriminierungsformen betroffen. Insgesamt berichten damit 18.2 % von mindestens einer der thematisierten Diskriminierungsformen. Dieser Grad der individuellen Diskriminierungserfahrungen korreliert signifikant positiv mit antisemitischen Einstellungen (r = .15, p < .001), allerdings ist dieser Zusammenhang eher schwach ausgeprägt.

Eine nach Migrationshintergrund und Religionszugehörigkeit differenzierte Betrachtung der einzelnen Diskriminierungsformen zeigt weiter, dass junge Migrant:innen in Bezug auf alle drei abgefragten Formen von Diskriminierung signifikant häufiger entsprechende Erfahrungen berichten (Abbildung 2). Junge Menschen ohne Migrationshintergrund bewegen sich demgegenüber in Bezug auf Diskriminierungserfahrungen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Ethnie bzw. Nationalität auf einem sehr niedrigen Niveau – und zwar unabhängig davon, ob sie konfessionslos (0.9 % und 3.7 %) oder christlich (1.3 % und 3.4 %) sind.

Insbesondere die Verbreitung von Diskriminierungserfahrungen aufgrund der Hautfarbe (7.1 % bis 16.6 %) sowie der Ethnie bzw. Nationalität (21.2 % bis 47.6 %) heben sich bei allen drei migrantischen Teilgruppen deutlich von den Werten der restlichen Teilgruppen ab.

Innerhalb der jungen Migrant:innen sticht dabei die Gruppe der Muslim:innen nochmals deutlich heraus. Muslimische junge Menschen weisen für alle drei Formen der individuellen Diskriminierungserfahrungen die mit Abstand höchsten Prävalenzraten auf. Besonders hoch sind diese in Bezug auf die Religion. Hier geben 44.3 % von ihnen an, in dieser Hinsicht innerhalb der letzten 12 Monate diskriminiert worden zu sein. Damit erleben sie hier eine deutlich höhere Belastung als konfessionslose (4.6 %) und christliche (9.5 %) Migrant:innen.

Prävalenzraten und 95 % Konfidenzintervalle für verschiedene Formen individueller Diskriminierungserfahrungen (wegen Hautfarbe, Ethnie/Nationalität, Religion/Glaube) nach Migrationshintergrund (MHG) und Religionszugehörigkeit

Subjektive Wahrnehmungen kollektiver Marginalisierungen der Eigengruppe. Verteilungen der Einzelitems in der Gesamtstichprobe (Angaben in Zeilenprozent)

|

Hier bei uns werden Menschen wie ich … |

1 stimme gar nicht zu |

2 stimme eher nicht zu |

3 stimme eher zu |

4 stimme völlig zu |

MW |

SD |

|

… von anderen oft geringgeschätzt |

37.7 % |

34.2 % |

22.9 % |

5.3 % |

1.96 |

.90 |

|

… von den Politikern nicht ernst genommen |

13.0 % |

25.2 % |

42.2 % |

19.6 % |

2.68 |

.93 |

|

… von der Polizei unfair behandelt |

41.9 % |

33.9 % |

16.7 % |

7.5 % |

1.90 |

.94 |

Die Prävalenzraten für individuelle Diskriminierungserlebnisse insgesamt unterscheiden sich ebenfalls erheblich zwischen den fünf hier kontrastierten Gruppen. Von den konfessionslosen jungen Menschen ohne Migrationshintergrund haben nur 5.6 % mindestens eine dieser Erfahrungen gemacht; bei jungen Christ:innen ohne Migrationshintergrund sind es 7.0 %. Von den konfessionslosen Migrant:innen sind hingegen 25.0 % und von den christlichen Migrant:innen 33.0 % von mindestens einer Form der individuellen Diskriminierung betroffen. Am höchsten ist diese Rate bei den jungen Muslim:innen. Hier berichten 58.4 %, von mindestens einer dieser Varianten von Diskriminierung in den letzten 12 Monaten persönlich betroffen gewesen zu sein.

Die Erfassung der subjektiven Wahrnehmung gruppenbezogener kollektiver Marginalisierungen der jeweiligen Eigengruppe erfolgte ebenfalls anhand von drei Items (Tabelle 3). Diese wurden mit dem Satz »Hier bei uns werden Menschen wie ich …« eingeleitet, um einen Bezug zur Eigengruppe herzustellen, der sich die Befragten zugehörig fühlen.

Die Verteilung der Angaben zu den Einzelitems zeigt, dass solche kollektiven Marginalisierungswahrnehmungen recht stark verbreitet sind. So stimmen 5.3 % der Aussage »völlig zu«, dass ihre Eigengruppe oft gering geschätzt wird, weitere 22.9 % stimmen dem »eher zu«. Damit finden sich 28.2 % Zustimmungen zu dieser Aussage. Der Aussagen, dass Menschen wie sie unfair durch die Polizei behandelt werden, stimmen 16.7 % »eher zu« und 7.5 % »völlig«. Besonders hoch sind die Raten für die Aussage, dass Menschen wie sie von der Politik nicht ernst genommen werden: Hier stimmen 42.2 % »eher« und 19.6 % »völlig« zu, insgesamt also deutlich mehr als die Hälfte der Befragten.

Auch im Fall der kollektiven Marginalisierungswahrnehmungen wurde ein Summenindikator über die drei erhobenen Items gebildet, der Werte zwischen 0 und 3 aufweisen kann. Dazu wurde die Anzahl der Items, denen völlig zugestimmt wurde, addiert. Erfasst wird damit, wie viele unterschiedliche Formen der kollektiven Marginalisierung die jungen Menschen in Bezug auf ihre jeweilige Eigengruppe als eindeutig zutreffend erachten.

18.5 % der jungen Menschen sehen danach ihre Eigengruppe von einer, 5.0 % von zwei und 1.3 % von allen drei Formen der kollektiven Marginalisierung betroffen an. Insgesamt sieht damit ein Viertel (24.8 %) der jungen Menschen ihre eigene jeweilige Gruppe von mindestens einer Form kollektiver Marginalisierung betroffen. Das Ausmaß der kollektiven Marginalisierungswahrnehmungen steht dabei in einem statistisch signifikanten, positiven korrelativen Zusammenhang mit antisemitischen Einstellungen (r = .10, p < .001). Die Intensität dieses Zusammenhangs ist aber eher schwach.

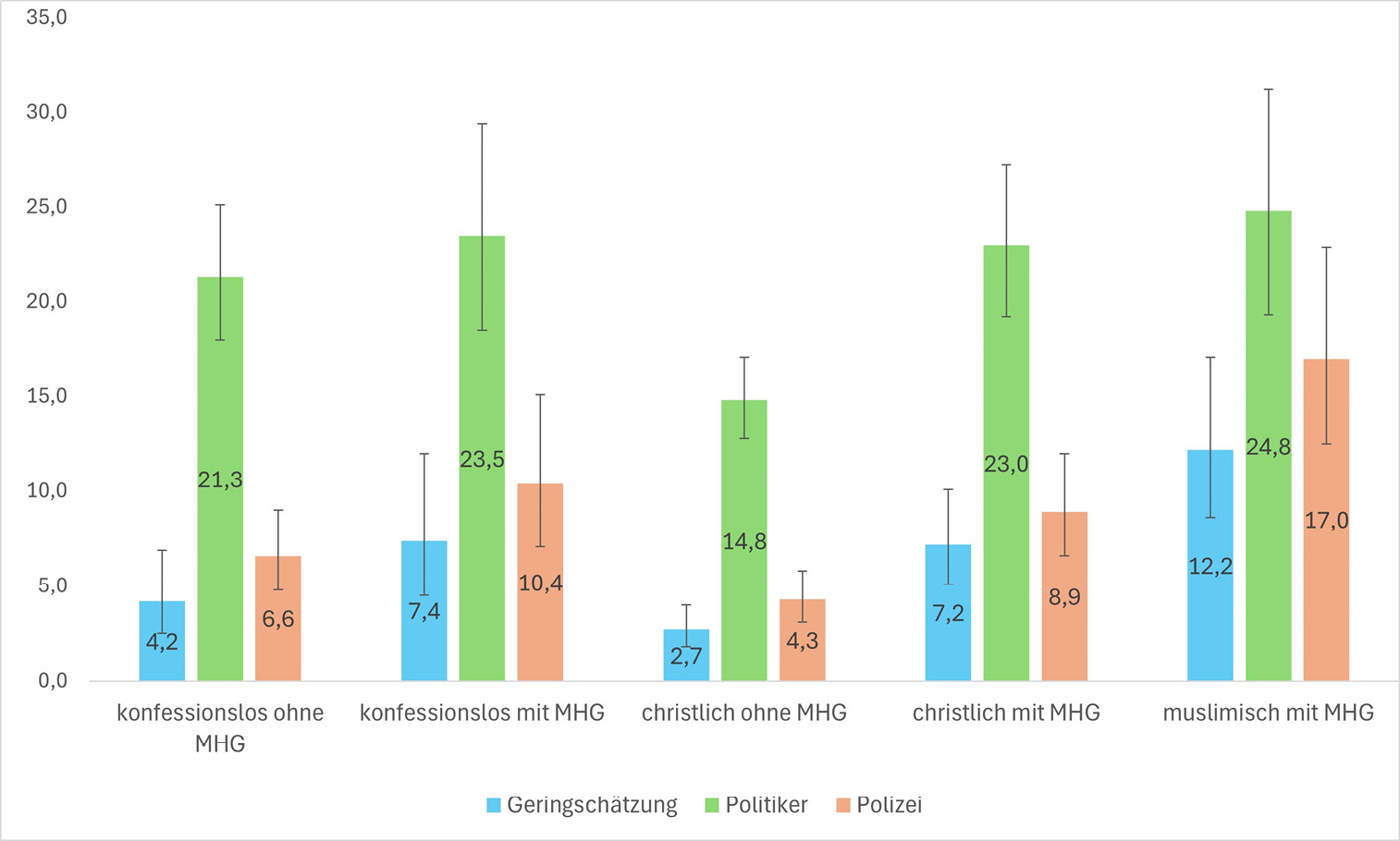

Für die nach Migrationshintergrund und Religionszugehörigkeit gebildeten Teilgruppen der Stichprobe ergibt sich im Hinblick auf die Verbreitung wahrgenommener kollektiver Marginalisierungen der Eigengruppe ein sehr unterschiedliches Bild (Abbildung 3). Die Rate derer, die wahrnehmen, dass die Eigengruppe von anderen gering geschätzt wird, unterscheidet sich zwischen diesen Teilgruppen sehr deutlich (χ2 = 57.66; df = 4; p < .001). Sie beträgt nur 2.7 % bei Christ:innen ohne Migrationshintergrund und 4.2 % bei den Konfessionslosen ohne Migrationshintergrund. Demgegenüber fallen diese Raten bei den migrantischen Gruppen erheblich höher aus. So stimmten sowohl Christ:innen mit Migrationshintergrund (7.2 %) als auch Konfessionslose mit Migrationshintergrund (7.4 %) hier häufiger zu. Junge Muslim:innen (12.2 %) berichteten besonders oft eine solche Marginalisierungswahrnehmung in Form der Geringschätzung und Abwertung ihrer Gruppe durch Andere.

Ähnlich signifikante Differenzen ergeben sich auch hinsichtlich der subjektiven Einschätzung, dass die Eigengruppe von der Polizei unfair behandelt wird (χ2 = 68.97; df = 4; p < .001). Mit nur 4.3 % berichten junge Christ:innen ohne Migrationshintergrund dies besonders selten. Von den Konfessionslosen ohne Migrationshintergrund gaben 6.6 % eine entsprechende Wahrnehmung an. Unter den jungen Menschen mit Migrationshintergrund berichten 8.9 % der Christ:innen, 10.4 % der Konfessionslosen und 17.0 % der Muslim:innen von dieser Form der kollektiven Marginalisierung. Auch in diesem Fall ist die Belastung in der Gruppe der jungen Muslim:innen somit am höchsten.

Prävalenzraten und 95 % Konfidenzintervalle für kollektive Marginalisierungswahrnehmungen der Eigengruppe nach Migrationshintergrund und Religionszugehörigkeit

Für die Überzeugung, dass die Eigengruppe von Politikern nicht ernst genommen wird, finden sich ebenso deutliche Unterschiede (χ2 = 33.09; df = 4; p < .001). Diesbezüglich ist erneut der Anteil bei jungen Christ:innen ohne Migrationshintergrund (14.8 %) am geringsten, während junge Muslim:innen (24.8 %) am häufigsten von dieser Wahrnehmung berichten. Allerdings bewegen sich hier die Prävalenzraten bei den Konfessionslosen mit (23.0 %) und ohne Migrationshintergrund (21.3 %) sowie bei den Christ:innen mit Migrationshintergrund (23.5 %) auf einem ähnlich hohen Niveau.

Für die fünf Teilgruppen ergeben sich deutliche Unterschiede der jeweiligen Anteile junger Menschen, die ihre Eigengruppe von mindestens einer Form der kollektiven Marginalisierung betroffen sehen. Christ:innen ohne Migrationshintergrund sind davon mit 17.8 % am seltensten betroffen. Von den Konfessionslosen ohne Migrationshintergrund berichten demgegenüber 25.6 % darüber. Die Raten der jungen Christ:innen und Konfessionslosen mit Migrationshintergrund liegen im Vergleich dazu mit 29.4 % und 30.7 % etwas höher und nah beieinander. Die höchste Rate der Belastung durch mindestens eine Form der Wahrnehmung einer kollektiven Marginalisierung der Eigengruppe findet sich mit 36.0 % bei Muslim:innen.

Zur Messung der Ausprägung einer Verschwörungsmentalität wurden fünf Items verwendet (Tabelle 4). Diese betreffen sowohl generelles Verschwörungsdenken als auch den Grad der Zustimmung zu konkret benannten Verschwörungsnarrativen. Insgesamt wird die Verschwörungsmentalität als eine Neigung verstanden, verschiedene gesellschaftliche und politische Entwicklungen als Machenschaften geheimer Mächte mit böswilligen, konspirativen Absichten zu deuten (Lamberty, 2019; Imhoff, 2020; Imhoff et al., 2022; Bertlich, Lambert & Imhoff, 2024; Imhoff, 2024).

Mit 32.7 % und 25.9 % finden jene Aussagen die meiste Zustimmung, die einen großen Einfluss geheimer Organisationen thematisieren bzw. die behaupten, Politiker seien nur Marionetten dahinterstehender Mächte. Die beiden Items, die Verschwörungsnarrative im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgreifen, wurden jeweils von knapp einem Fünftel (19.5 % und 19.4 %) zustimmend beantwortet. Der Aussage, dass Studien, die einen Klimawandel belegen, meist gefälscht sind, stimmten demgegenüber nur 6.6 % zu.

Eine Hauptkomponentenanalyse dieser fünf Items ergibt eine einfaktorielle Lösung mit einer Varianzaufklärung von 64.7 %. Eine auf dieser Basis gebildete Mittelwertskala (MW = 1.75; SD = .71) weist eine gute Reliabilität von ω = .85 auf.

Die Ausprägung der mit dieser Skala gemessenen Verschwörungsmentalität ist sowohl mit Diskriminierungserfahrungen (r = .21, p < .001) als auch mit kollektiven Marginalisierungswahrnehmungen (r = .30, p < .001) positiv korreliert. Einen besonders ausgeprägten Zusammenhang weist sie mit antisemitischen Einstellungen auf (r = .41, p < .001). Dies stützt Thesen, wonach antisemitische Ressentiments als Brückennarrative zwischen verschiedenen Formen politischer Extremismen fungieren (Meiering, Dziri & Foroutan, 2018; Rabinovici & Sznaider, 2019; Mendel, 2023).

Nach einer Dichotomisierung der Skala »Verschwörungsmentalität« an ihrem numerischen Mittelpunkt (Werte > 2.5 =1) erweisen sich 16.2 % der jungen Menschen als Personen, die den Items dieser Skala überwiegend zustimmen und insoweit eine deutliche Neigung zum Verschwörungsglauben erkennen lassen. Dieser Anteil liegt bei Christ:innen ohne Migrationshintergrund bei 8.3 %. Bei Christ:innen mit Migrationshintergrund liegt er mit 25.6 % etwa dreimal höher; bei den konfessionslosen jungen Menschen weisen 13.8 % derjenigen ohne und 17.8 % derjenigen mit Migrationshintergrund eine Verschwörungsmentalität auf. Bei Muslim:innen liegt der Anteil mit einer Neigung zum Verschwörungsglauben mit knapp einem Drittel (34.2 %) am höchsten. In der Summe lässt sich also festhalten, dass ein Migrationshintergrund mit erhöhten Raten einer ausgeprägten Verschwörungsmentalität einhergeht, die bei Muslim:innen am höchsten ist.

Skala »Verschwörungsmentalität«: Verteilung der Einzelitems in der Gesamtstichprobe (Angaben in Zeilenprozent)

|

|

1 stimme gar nicht zu |

2 stimme eher nicht zu |

3 stimme eher zu |

4 stimme völlig zu |

MW |

SD |

|

Der wahre Ursprung des Corona-Virus wird von unserer Regierung mit Absicht geheim gehalten. |

56.8 % |

23.7 % |

13.7 % |

5.8 % |

1.68 |

.92 |

|

Es gibt geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. |

33.8 % |

33.5 % |

23.8 % |

8.9 % |

2.08 |

.96 |

|

Die gefährlichen Nebenwirkungen von Impfungen werden mit Absicht verheimlicht. |

58.9 % |

21.7 % |

12.5 % |

6.9 % |

1.68 |

.94 |

|

Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte. |

38.9 % |

35.3 % |

19.6 % |

6.3 % |

1.93 |

.91 |

|

Studien, die einen Klimawandel belegen, sind meist gefälscht. |

70.9 % |

22.5 % |

4.9 % |

1.7 % |

1.38 |

.66 |

|

Skala Verschwörungsmentalität |

|

|

|

|

1.75 |

.71 |

Religiös-fundamentalistische Haltungen bei jungen Muslim:innen (n=269): Verteilung der Einzelitems in Zeilenprozent

|

|

1 stimme gar nicht zu |

2 stimme eher nicht zu |

3 stimme eher zu |

4 stimme völlig zu |

MW |

SD |

|

Wer die Regeln des Korans nicht wörtlich befolgt, ist kein echter Muslim. |

24.9 % |

42.6 % |

18.5 % |

14.0 % |

2.22 |

.98 |

|

Ich glaube, dass jeder gute Muslim dazu verpflichtet ist, Ungläubige zum Islam zu bekehren. |

39.4 % |

33.3 % |

17.6 % |

9.7 % |

1.98 |

.98 |

|

Menschen, die den Islam modernisieren, zerstören die wahre Lehre. |

21.3 % |

31.6 % |

28.4 % |

18.7 % |

2.45 |

1.03 |

|

Es gibt nur eine richtige Interpretation des Koran, an die sich alle Muslime halten sollten. |

18.5 % |

24.8 % |

29.0 % |

27.7 % |

2.66 |

1.07 |

|

Skala relig. Fundamentalismus |

|

|

|

|

2.33 |

.74 |

Begrenzt auf die Teilgruppe der jungen Muslim:innen wurde weiter untersucht, welchen Stellenwert bei ihnen religiöser Fundamentalismus hat (Tabelle 5). Dieser wird als eine dogmatische Haltung verstanden, die durch eine besondere Rigidität in Bezug auf Handhabung und Verständnis der eigenen religiösen Überzeugungen gekennzeichnet ist. Dies äußert sich u. a. durch einen absoluten Wahrheitsanspruch in Bezug auf die eigene Religion, der auch gegenüber anderen Gläubigen wie auch anderen Religionsgruppen sowie Nichtgläubigen durchgesetzt werden soll. Dazu gehört weiter die strikte Ablehnung von alternativen und historisierenden Interpretationen religiöser Texte sowie die Zurückweisung von Modernisierungsversuchen (Brettfeld & Wetzels, 2007; Wetzels & Brettfeld, 2023).

Insbesondere dem absoluten Gültigkeitsanspruch, dass es nur eine richtige Interpretation des Islams gebe, stimmt mit 56.4 % eine Mehrheit der jungen Muslim:innen zu. Mit 46.4 % sind etwas weniger als die Hälfte von ihnen der Meinung, dass eine Modernisierung des Islam dessen wahre Lehre zerstören würde. Gut ein Drittel (32.4 %) meint zudem, dass jemand, der die Regeln des Korans nicht wörtlich befolgt, kein echter Muslim sei. Etwas mehr als ein Viertel teilt die Ansicht, dass »jeder gute Muslim dazu verpflichtet ist, Ungläubige zum Islam zu bekehren«.

Eine Hauptkomponentenanalyse ergibt, dass alle vier Items auf einem gemeinsamen Faktor mit einer Varianzaufklärung von 53.0 % laden. Die darüber gebildete Mittelwertskala (MW = 2.33, SD = .74) erweist sich als zufriedenstellend reliabel (ω = .72). Innerhalb der Teilgruppe der jungen Muslim:innen ergeben sich signifikante Zusammenhänge zwischen Fundamentalismus und antisemitischen Einstellungen (r = .32, p < .001) sowie Verschwörungsmentalität (r = .31, p < .001). Fundamentalistische Einstellungen weisen hingegen keine Zusammenhänge mit persönlichen Diskriminierungserfahrungen (r = .03, n.s.) oder kollektiven Marginalisierungswahrnehmungen (r = .04, n.s) auf. Eine rigide Haltung zur Auslegung der eigenen Religion im Sinne einer fundamentalistischen religiösen Orientierung erweist sich somit als möglicher Einflussfaktor für die Ausbildung antisemitischer Ressentiments, der auch mit einer vermehrten Neigung zum Verschwörungsglauben einhergeht.

Wird die Mittelwertskala Fundamentalismus am numerischen Skalenmittelpunkt dichotomisiert (Werte > 2.5=1), dann finden sich 35.1 % der jungen Muslim:innen, die ein fundamentalistisches Religionsverständnis aufweisen. Dies ist zwar ein substantieller Anteil, gleichwohl aber noch eine Minderheit der jungen Muslim:innen.

5.2 Multivariate Analysen der Effekte von Religionszugehörigkeit und Migrationshintergrund auf antisemitische Einstellungen

Auf Basis multivariater Analysen wird weiter die Frage verfolgt, inwieweit individuelle Diskriminierungserfahrungen und kollektive Marginalisierungswahrnehmungen sowie die Ausprägung von Verschwörungsmentalität die erkennbaren Differenzen der antisemitischen Einstellungen zwischen den nach Migrationshintergrund und Religionszugehörigkeit gebildeten Teilgruppen zu erklären vermögen. Dazu werden hierarchische logistische Regressionsmodelle berechnet. In diesen Modellen werden die Effekte von Alter, Geschlecht und Bildungsstand der Befragten zuvor statistisch kontrolliert. Abhängige Variable ist ein dichotomer Indikator für tradierte Formen antisemitischer Einstellungen. Personen, die entweder offen für antisemitische Haltungen oder klar antisemitisch eingestellt sind (Skalenwert > 2), werden dabei als antisemitisch eingestellt codiert.

In Modell 1, in dem lediglich soziodemografische Merkmale kontrolliert und ansonsten nur der Effekt des Migrationshintergrundes einbezogen wird, zeigen sich die aus den bivariaten Analysen bekannten Effekte. Zum einen ist die relative Chance, mindestens offen für Antisemitismus zu sein, bei hochgebildeten jungen Menschen etwa um das Fünffache geringer als bei denjenigen mit einer niedrigen Bildung (OR = 5.26***-1). Weiter ist im Falle eines Migrationshintergrundes eine Erhöhung des Risikos antisemitischer Einstellungen um mehr als den Faktor 3 zu erkennen (OR = 3.69***). (Tabelle 6)

In Modell 2 werden die Kombinationen von Migrationshintergrund und Religionszugehörigkeit in die Analyse einbezogen. Die Vorhersage verbessert sich hier deutlich auf Pseudo R²=.184. Das relative Risiko einer antisemitischen Einstellung ist hier in der Gruppe der Muslim:innen etwa um den Faktor 10 gegenüber der Referenzkategorie (Konfessionslose ohne Migrationshintergrund) statistisch hochsignifikant erhöht (OR = 10.05***), während sich für die anderen Gruppen keine signifikanten Unterschiede zur Referenzgruppe finden.

Die Modelle 3a bis 3c beziehen zusätzlich jeweils einzeln die Effekte individueller Diskriminierungserfahrungen, kollektiver Marginalisierungswahrnehmungen sowie der Verschwörungsmentalität auf antisemitische Einstellungen zusätzlich in die Analyse ein.

Während die individuellen Diskriminierungserfahrungen keinen signifikanten Effekt auf antisemitische Einstellungen bei jungen Menschen haben (OR = 1.07, n.s.), fällt dieser Effekt mit einer Odds-Ratio von 1.40* für kollektive Marginalisierungswahrnehmungen zwar schwach aber auf dem 5 %-Niveau signifikant aus. Der deutlichste Effekt zeigt sich für die Verschwörungsmentalität (OR = 4.27***), die das relative Risiko antisemitischer Einstellungen eindeutig um mehr als das Vierfache erhöht.

Der Effekt für die Zugehörigkeit zur Gruppe der Muslim:innen bleibt aber weiterhin stark ausgeprägt und statistisch signifikant. Im Falle der Einbeziehung von Verschwörungsmentalität fällt der Effekt für die Zugehörigkeit zur Gruppe der Muslime mit einer Odds-Ratio von 8.12*** in Modell 3c zwar etwas geringer, aber immer noch sehr hoch und statistisch signifikant aus. Die Varianzaufklärung ist in Modell 3c (Pseudo R² = .299) deutlich verbessert in Relation zu den Modellen 1 und 2.

Werden die beiden als signifikant identifizierten Einflussfaktoren der kollektiven Marginalisierungswahrnehmung und der Verschwörungsmentalität in Modell 4 simultan einbezogen, verbessert sich die Varianzaufklärung im Vergleich zu Modell 3c kaum. Das relative Risiko antisemitischer Ressentiments ist hier für Männer (bei Kontrolle aller anderen Prädiktoren) im Vergleich zu Frauen etwa um den Faktor 2 erhöht (OR = 2.05**). Hohe Bildung geht mit einer signifikanten Verringerung des relativen Risikos antisemitischer Einstellungen um etwa den Faktor 3 einher (OR = 3.27***-1). Für die kollektive Marginalisierung kann in diesem Modell kein signifikanter Effekt mehr nachgewiesen werden (OR = 1.21-1, n.s.). Die Verschwörungsmentalität hat hingegen nach wie vor einen deutlichen risikoerhöhenden Effekt auf antisemitische Einstellungen (OR = 4.66***) und auch die Zugehörigkeit zur Gruppe der Muslim:innen geht mit einer starken Erhöhung des relativen Risikos antisemitischer Einstellungen einher (OR = 7.99***).

Hierarchische logistische Regression von Antisemitismus (min. offen = 1) auf individuelle Diskriminierung, kollektive Marginalisierung, Verschwörungsmentalität, Religionszugehörigkeit und Migrationshintergrund (Gesamtstichprobe, unter Kontrolle von Alter, Geschlecht und Bildung)

|

AV: Antisemitismus (min. offen = 1) |

Modell 1 |

Modell 2 |

Modell 3a |

Modell 3b |

Modell 3c |

Modell 4 |

|

Alter |

1.07 |

1.06 |

1.06 |

1.06 |

1.03 |

1.04 |

|

Geschlecht (Mann = 1) |

1.46 |

1.43 |

1.44 |

1.44 |

1.99* |

2.05** |

|

Bildung (hoch = 1) |

5.26***-1 |

5.13***-1 |

5.10***-1 |

5.08***-1 |

3.31***-1 |

3.27***-1 |

|

Migrationshintergrund (ja = 1) |

3.69*** |

|

|

|

|

|

|

Religionszugehör./Migrationshint. (konfessionslos ohne MHG= 0) |

|

|

|

|

|

|

|

konfessionslos mit MHG |

|

2.45 |

2.40 |

2.46 |

2.60 |

2.53 |

|

christlich ohne MHG |

|

1.07 |

1.07 |

1.13 |

1.61 |

1.55 |

|

christlich mit MHG |

|

1.46 |

1.42 |

1.42 |

1.22 |

1.18 |

|

muslimisch mit MHG |

|

10.05*** |

9.33*** |

9.79*** |

8.12*** |

7.99*** |

|

indiv. Diskriminierung (kont.) |

|

|

1.07 |

|

|

|

|

koll. Marginalisierung (kont.) |

|

|

|

1.40* |

|

1.21-1 |

|

Verschwörungsmentalität (kont.) |

|

|

|

|

4.27*** |

4.66*** |

|

Modellfit (Wald-Test) |

105.30*** |

130.33*** |

135.89*** |

141.16*** |

156.90*** |

170.66*** |

|

Pseudo R² (McFadden) |

.131 |

.184 |

.184 |

.192 |

.299 |

.301 |

|

N |

3.214 |

Anmerkung: Dargestellt werden Odds-Ratios, risikosenkende Effekte werden als Kehrwert 1/OR in Exponentialschreibweise dargestellt. * = p < .05, ** = p < .01, *** = p < .001.

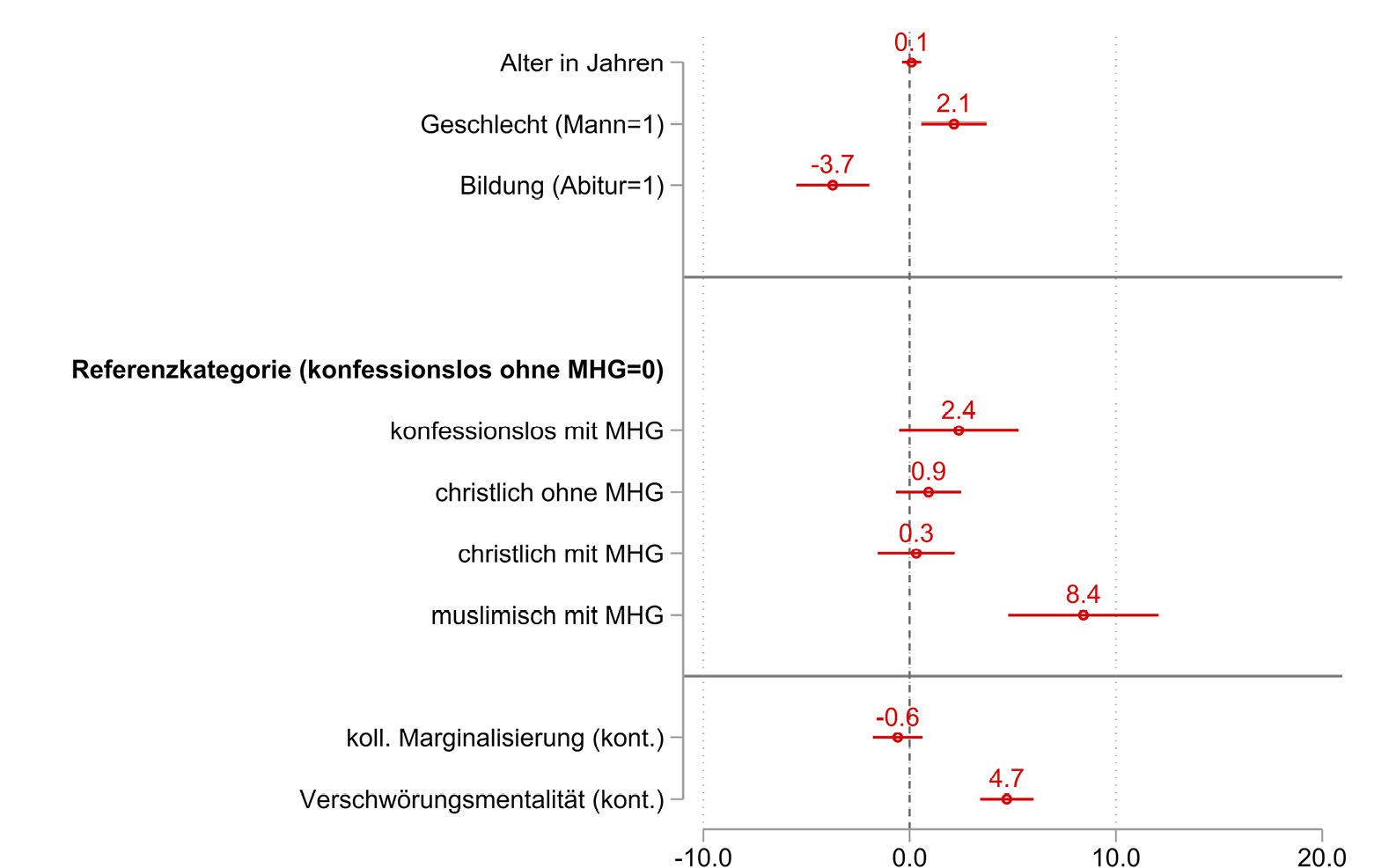

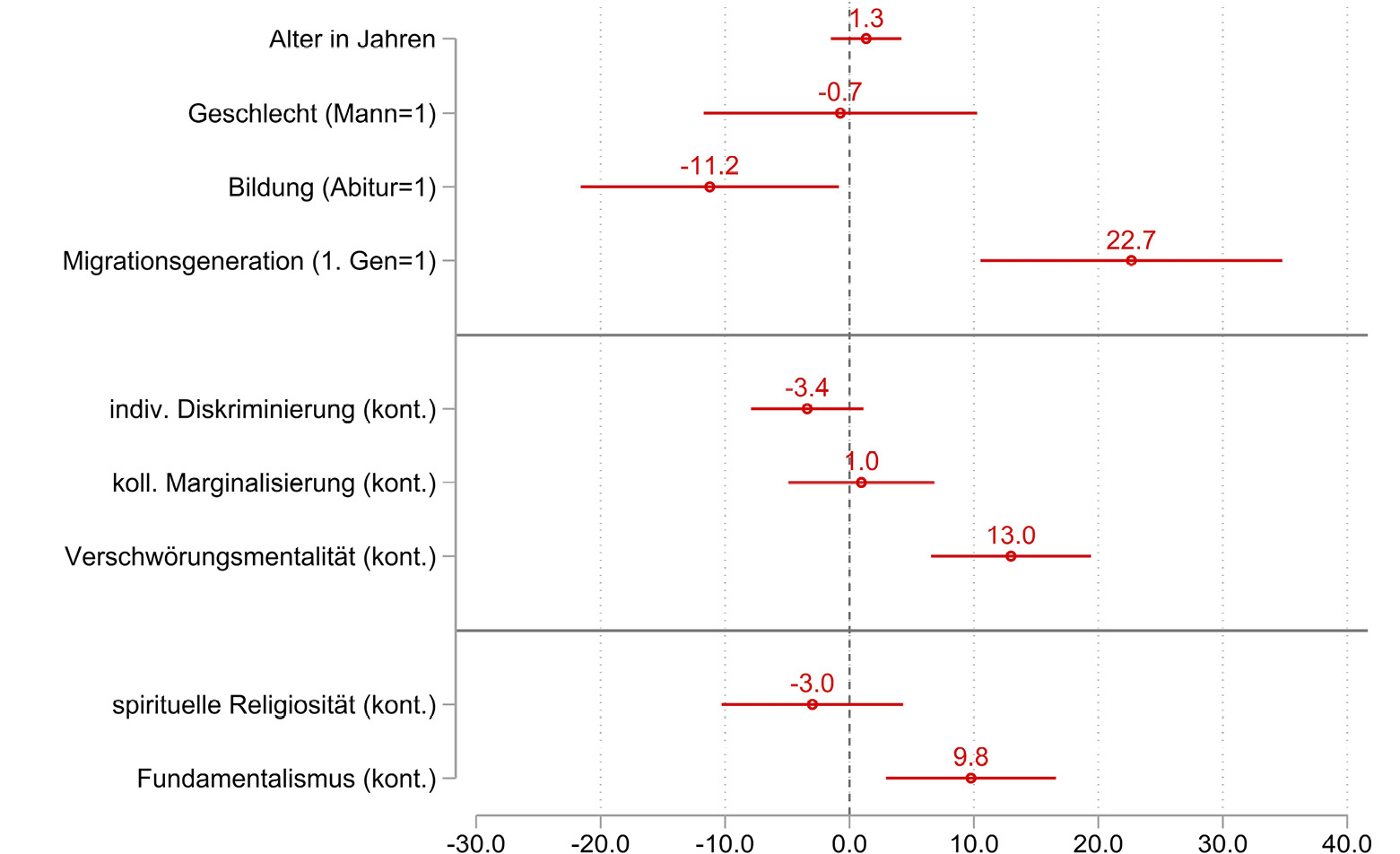

Zur Veranschaulichung dieser Befunde werden in Abbildung 4 die geschätzten Average Marginal Effects (AMEs) der einzelnen Prädiktoren auf Basis des finalen logistischen Regressionsmodells 4 dargestellt. Diese können als Prozentpunkte der Veränderung der AV (Antisemitismusrate) interpretiert werden, die mit einem Anstieg der jeweiligen UV um eine Einheit verbunden ist.

Bei Konstanz aller anderen Prädiktoren fällt die Rate antisemitischer Einstellungen bei Männern um 2.1 Prozentpunkte höher aus als bei Frauen. Der Schutzeffekt einer hohen Bildung zeigt sich hier in Form einer um 3.7 Prozentpunkte verringerten Rate von Antisemitismus gegenüber denjenigen ohne hohen Bildungsabschluss. Beim kategorialen Prädiktor Religionszugehörigkeit/Migrationshintergrund ist zu erkennen, dass die Zugehörigkeit zur Gruppe der Muslim:innen die Rate des Antisemitismus um 8.4 Prozentpunkte gegenüber der Referenzkategorie der Konfessionslosen ohne Migrationshintergrund erhöht. Ein deutlicher Einfluss auf die Rate des Antisemitismus findet sich auch für die Verschwörungsmentalität: Eine Steigerung um eine Einheit auf dieser von 1 bis 4 reichenden Skala geht mit einer Erhöhung der Antisemitismusrate um 4.7 Prozentpunkte einher. D. h. zwischen der geringsten Verschwörungsmentalität (Skalenwert 1) und der höchsten Verschwörungsmentalität (Skalenwert 4) unterscheidet sich die Antisemitismusrate um 14.1 Prozentpunkte.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass individuelle Diskriminierungserfahrungen sowie kollektive Marginalisierungswahrnehmungen multivariat keine Rolle für die Erklärung des Auftretens tradierter Formen antisemitischer Einstellungen spielen. Antisemitische Einstellungen stehen jedoch in einem starken Zusammenhang mit Neigungen zum Verschwörungsglauben. Auch nach der statistischen Kontrolle der Verschwörungsmentalität ist aber weiterhin eine erheblich höhere Rate antisemitischer Einstellungen im Falle einer muslimischen Religionszugehörigkeit zu erkennen.

Average Marginal Effects (AMEs) für die Wirkungen der für die Gesamtstichprobe in Regressionsmodell 4 untersuchten Prädiktoren auf die Rate antisemitischer Einstellungen: Prozentpunkte Steigerung und 95 % Konfidenzintervall

5.3 Multivariate Analysen spezifischer Effekte verschiedener Dimensionen der Religiosität auf Antisemitismus bei jungen Muslim:innen

Über eine weitere hierarchische logistische Regressionsanalyse wurde in einem nächsten Schritt untersucht, inwieweit religionsspezifische Faktoren Binnendifferenzen innerhalb der Gruppe der Muslim:innen erkennbar werden lassen. Als Prädiktoren wurden hier zusätzlich die spirituelle Religiosität und religiöser Fundamentalismus sowie der Effekt der Migrationsgeneration in die Modelle einbezogen (Tabelle 7).

In Modell 1 zeigt sich die Relevanz der Migrationsgeneration: Junge Muslim:innen der ersten Generation weisen gegenüber jenen der zweiten Migrationsgenerationen ein um etwa den Faktor fünf erhöhtes relatives Risiko für antisemitische Einstellungen auf (OR = 5.43***).[10]

Für individuelle Diskriminierungserfahrungen (OR = 1.17-1, n.s.) und kollektive Marginalisierungswahrnehmungen (OR = 1.49, n.s.) finden sich in Modell 2 hingegen keine signifikanten Effekte.

Die Einbeziehung der Verschwörungsmentalität in Modell 3 steigert die Varianzaufklärung deutlich (Pseudo R² = .269). Eine Verschwörungsmentalität erhöht zudem das Risiko von Antisemitismus bei jungen Muslim:innen um mehr als den Faktor 4 (OR = 4.66***).

Für die in Modell 4 kontrollierte Ausprägung der spirituellen Religiosität ergeben sich hingegen keine statistisch signifikanten Effekte (OR = 1.04, n.s.).

In Modell 5 wird die Ausprägung des religiösen Fundamentalismus in die Analyse einbezogen. Dadurch erhöht sich die Varianzaufklärung des Modells nochmals auf Pseudo R² = .309. Eine fundamentale religiöse Orientierung hat einen signifikanten risikoerhöhenden Effekt auf antisemitische Einstellungen (OR = 2.61**); die Verschwörungsmentalität erweist sich hier nach wie vor als relevanter Einflussfaktor (OR = 3.58***). Auch ein signifikanter Schutzeffekt durch einen hohen Bildungsgrad ist nachweisbar.

Den stärksten risikoerhöhenden Effekt auf antisemitische Einstellungen hat allerdings die Migrationsgeneration: Junge Muslim:innen der ersten Generation weisen durchgehend, das heißt auch nach statistischer Kontrolle von Alter, Geschlecht, Bildung, Religiosität, Fundamentalismus sowie Diskriminierung und Marginalisierung, ein deutlich erhöhtes Risiko für antisemitische Einstellungen auf. In Modell 5 ist bei ihnen das relative Risiko antisemitischer Einstellungen im Vergleich zu jungen Muslim:innen, die in Deutschland geboren wurden, deutlich erhöht (OR = 7.61***).

Hierarchische logistische Regression von Antisemitismus (min. offen = 1) auf individuelle Diskriminierung, kollektive Marginalisierung, Migrationsgeneration, Verschwörungsmentalität, die spirituelle Religiosität sowie Fundamentalismus (Teilstichprobe der Muslim:innen, n = 267)

|

AV: Antisemitismus (min. offen = 1) |

Modell 1 |

Modell 2 |

Modell 3 |

Modell 4 |

Modell 5 |

|

Alter |

1.06 |

1.06 |

1.09 |

1.08 |

1.14 |

|

Geschlecht (Mann = 1) |

1.14-1 |

1.17-1 |

1.02 |

1.03 |

1.07-1 |

|

Bildung (hoch = 1) |

2.66*-1 |

2.77*-1 |

2.72*-1 |

2.70*-1 |

2.86*-1 |

|

Migrationsgeneration (1. Gen. = 1) |

5.43*** |

6.35*** |

8.14*** |

8.05*** |

7.61*** |

|

indiv. Diskriminierung (kont.) |

|

1.17-1 |

1.36-1 |

1.37-1 |

1.40-1 |

|

koll. Marginalisierung (kont.) |

|

1.49 |

1.08 |

1.07-1 |

1.10-1 |

|

Verschwörungsmentalität (kont.) |

|

|

4.21*** |

4.20*** |

3.58*** |

|

spirituelle Religiosität (kont.) |

|

|

|

1.04 |

1.34-1 |

|

Fundamentalismus (kont.) |

|

|

|

|

2.61** |

|

Modellfit (Wald-Test) |

27.16*** |

31.85*** |

35.36*** |

35.73*** |

36.04*** |

|

Pseudo R² (McFadden) |

.155 |

.170 |

.269 |

.269 |

.309 |

|

N |

267 |

Anmerkung: Dargestellt werden Odds-Ratios, risikosenkende Effekte werden als Kehrwert 1/OR in Exponentialschreibweise dargestellt. * = p < .05, ** = p < .01, *** = p < .001.

In Abbildung 5 sind die auf Basis des abschließenden logistischen Regressionsmodells 5 geschätzten AMEs in Bezug auf die einbezogenen UVs dargestellt. Hier zeigt sich, dass bei Konstanz aller anderen Prädiktoren die Rate für Antisemitismus im Falle hoher Bildung um 11.0 Prozentpunkte niedriger ausfällt als bei Personen ohne hohe Bildung. Substantiell sind auch die Effekte der Verschwörungsmentalität und des Fundamentalismus: Eine Steigerung um eine Einheit auf den von 1 bis 4 reichenden Skalen geht mit einer Zunahme des Antisemitismus um 13.0 beziehungsweise um 9.8 Prozentpunkte einher. Die Zugehörigkeit zur ersten Migrationsgeneration erhöht in diesem multivariaten Modell die Rate des Antisemitismus gegenüber der zweiten Migrationsgeneration als Referenzgruppe mit 22.7 Prozentpunkten.

Average Marginal Effects (AMEs) für die Wirkungen der bei den Muslim:innen in Regressionsmodell 5 untersuchten Prädiktoren auf die Rate antisemitischer Einstellungen: Prozentpunkte Steigerung und 95 % Konfidenzintervall

Prävalenzraten und 95 % Konfidenzintervalle antisemitischer Einstellungen (Werte > 2) bei jungen Migrant:innen nach Migrationsgeneration und Religionszugehörigkeit

Zusammenfassend bestätigen die Analysen für die Teilgruppe der jungen Muslim:innen damit Befunde hinsichtlich der Effekte einer Verschwörungsmentalität sowie fundamentaler Einstellungen als Risikofaktoren in Bezug auf Antisemitismus, die so bereits auch für erwachsene Muslim:innen gezeigt werden konnten (u. a. Öztürk & Pickel, 2022; Fischer & Wetzels, 2023; Fischer & Wetzels, 2024).

Auffällig und für junge Muslim:innen hier erstmals gezeigt, ist der massive Effekt der Migrationsgeneration. Die ganz deutlich erhöhte Rate antisemitischer Einstellungen in der ersten Generation junger muslimischer Migrant:innen bleibt auch nach multivariater Kontrolle nachweisbar. Zwar gab es entsprechende Hinweise auch schon in anderen Studien, die Effekte waren dort aber weniger ausgeprägt und nicht spezifisch auf junge Menschen bezogen (Koopmans, 2014; Friedrichs & Storz, 2022; El-Menouar & Vopel, 2023).

5.4 Weiterführende Analysen der sozialen Verteilung antisemitischer Einstellungen in Abhängigkeit von Migrationshintergrund, Migrationsgeneration und Religionszugehörigkeit

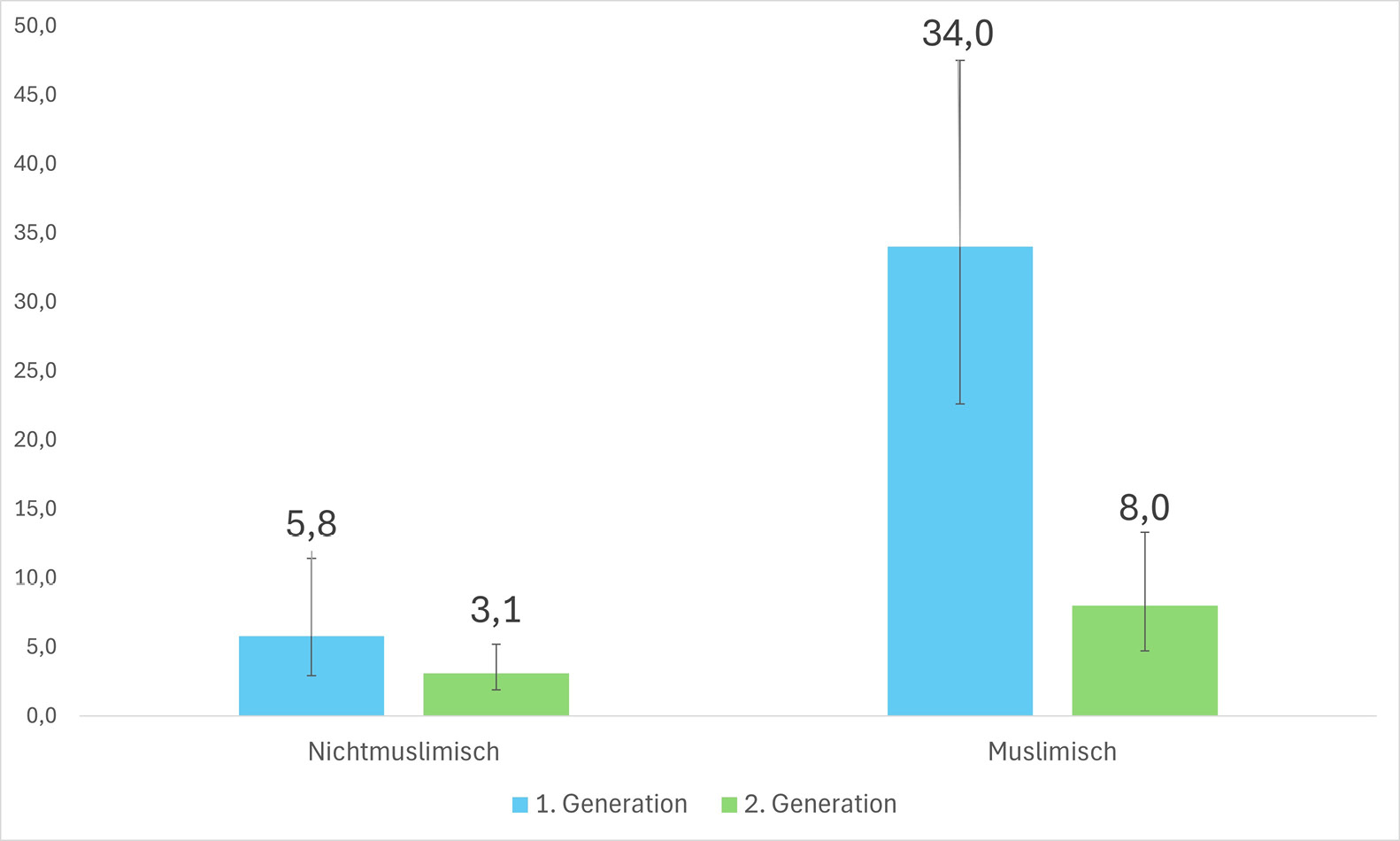

Im Folgenden werden die Zusammenhänge eines Migrationshintergrunds und der Migrationsgeneration mit Antisemitismus, hier nun wieder unter Einbezug der nichtmuslimischen Migrantengruppen, nochmals mit Blick auf die soziale Verteilung antisemitischer junger Menschen in Deutschland deskriptiv betrachtet. Abbildung 6 zeigt dazu zunächst die Prävalenzraten antisemitischer Einstellungen bei jungen Migrant:innen der ersten und zweiten Generation.

Danach spielt auch bei den jungen, nichtmuslimischen Migrant:innen die Migrationsgeneration eine relevante Rolle im Zusammenhang mit antisemitischen Einstellungen. Mit Prävalenzraten von 5.8 % in der ersten und 3.1 % in der zweiten Generation sind die selbst zugewanderten nichtmuslimische Migrant:innen signifikant häufiger antisemitisch eingestellt als die in Deutschland aufgewachsenen Befragten der zweiten Migrationsgeneration.

Allerdings ist bei jungen Muslim:innen diese Differenz zwischen der ersten und zweiten Migrationsgeneration deutlich größer. Die Prävalenzrate antisemitischer Einstellungen ist mit 34.0 % in der ersten Generation um mehr als den Faktor 4 höher als bei Muslim:innen der zweiten Generation (8.0 %).[11]

Verteilung nach Migrationshintergrund und Religionszugehörigkeit in der Gesamtstichprobe und in der Subgruppe der antisemitisch eingestellten jungen Menschen (in %)

Es erscheint theoretisch plausibel anzunehmen, dass auch Effekte der Sozialisation in den jeweiligen Herkunftsländern die Neigung zu antisemitischen Vorurteilen bei jungen Muslim:innen, die in der ersten Generation in Deutschland leben, mit beeinflussen. Dies wäre in weiteren Forschungsarbeiten allerdings genauer in den Blick zu nehmen und hinsichtlich der Replizierbarkeit zu prüfen.

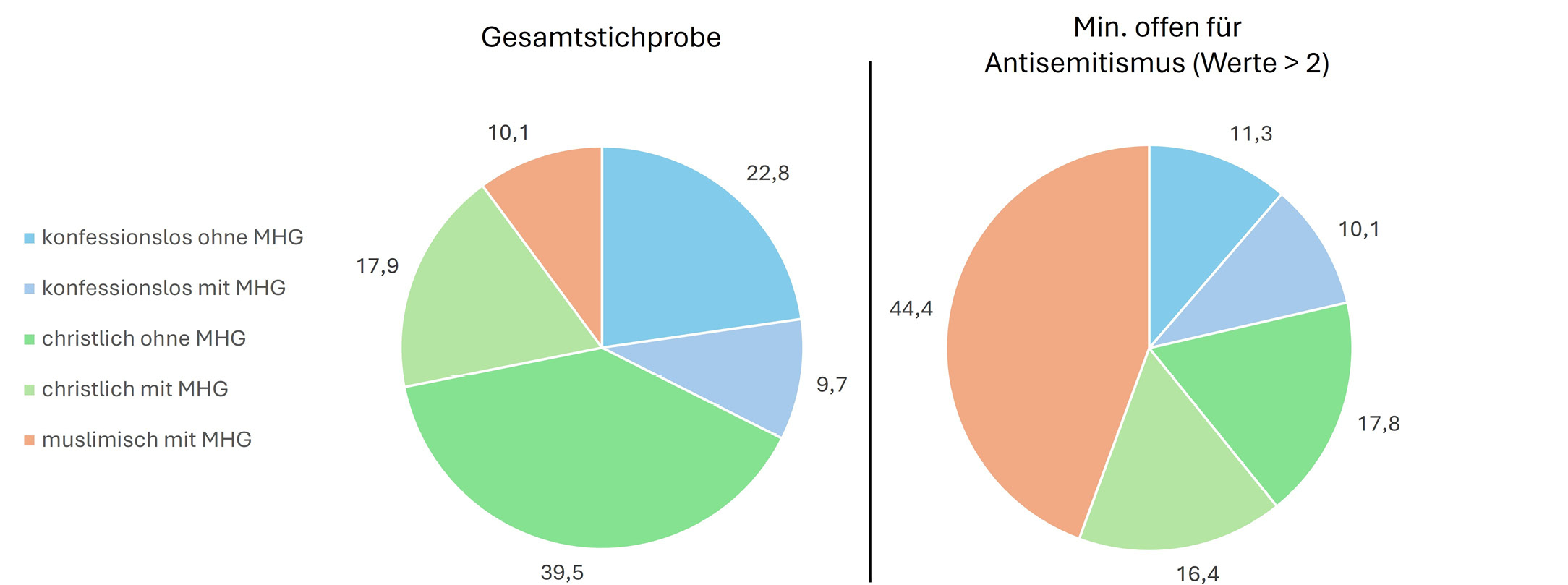

Eine nähere Betrachtung der Anteile, den die fünf nach Migrationshintergrund und Religionszughörigkeit gebildeten Teilgruppen an der Gesamtstichprobe haben im Vergleich zu ihren Anteilen an der Gesamtzahl aller in dieser Stichprobe als mindestens offen für antisemitische Ressentiments identifizierten jungen Menschen, unterstreicht den weit überproportionalen quantitativen Anteil der Muslim:innen in dieser Problemgruppe (Abbildung 7).

In der Gesamtstichprobe weisen 62.3 % der Befragten keinen Migrationshintergrund auf, gleichzeitig liegt ihr Anteil unter denjenigen, die antisemitische Einstellungen zeigen (mind. offen für Antisemitismus) bei nur 29.1 %. Diese deutliche Divergenz lässt sich nicht auf eine übermäßige Repräsentation von konfessionslosen (10.1 %) oder christlichen Migrant:innen (16.4 %) unter den antisemitisch eingestellten Befragten zurückführen. Letztere entsprechen fast exakt ihrem proportionalen Anteil in der Gesamtstichprobe (9.7 % bei den Konfessionslosen und 17.9 % bei den Christ:innen). Deutlich überrepräsentiert sind hingegen junge Muslim:innen, die lediglich 10.1 % der Befragten insgesamt ausmachen, aber mit 44.4 % fast die Hälfte der jungen Leute stellen, die offen für antisemitische Ressentiments sind.

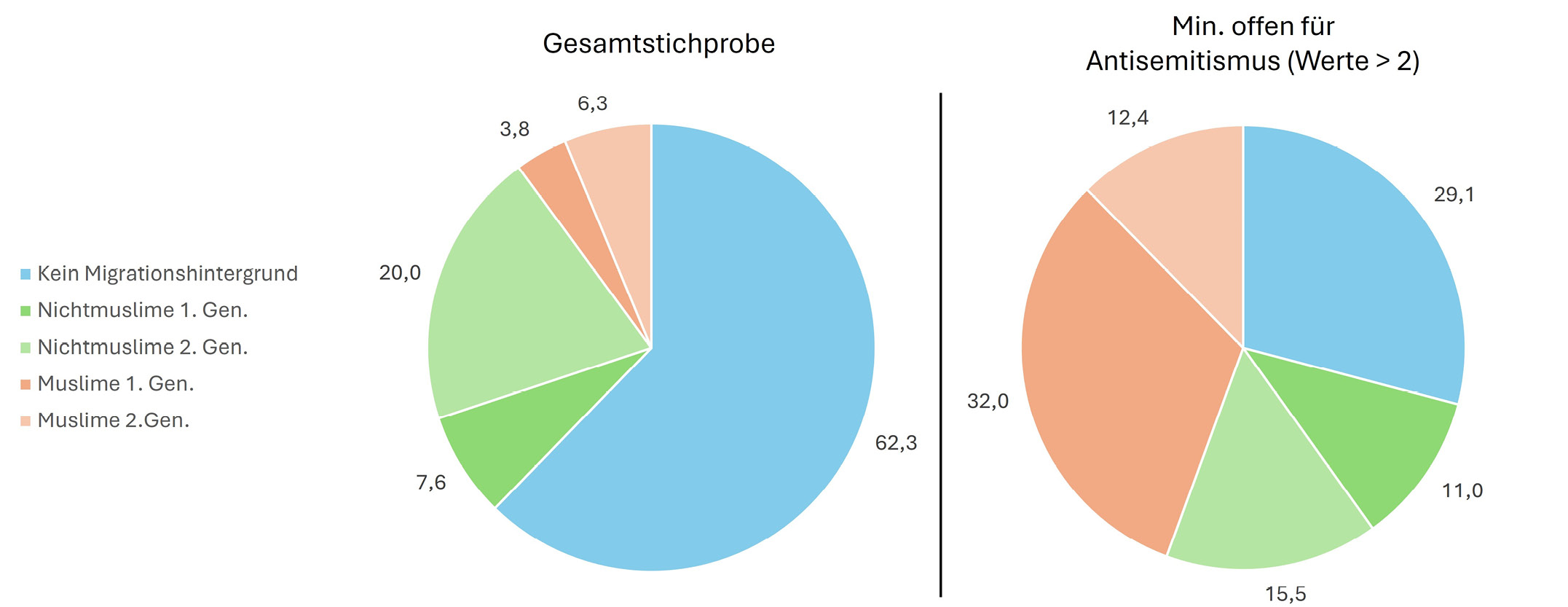

Die besondere zusätzliche quantitative Relevanz der Migrationsgeneration für die Verbreitung antisemitischer Einstellungen illustriert Abbildung 8.

Migrant:innen der ersten Generation sind sowohl unter muslimischen Befragten mit antisemitischen Einstellungen (32.0 % gegenüber 3.8 % Bevölkerungsanteil) als auch unter antisemitisch eingestellten nichtmuslimischen Befragten (11.0 % gegenüber 7.6 % Bevölkerungsanteil) überrepräsentiert. Dieses Phänomen der besonderen Belastung der ersten Migrationsgeneration ist bei den Muslim:innen allerdings ganz erheblich stärker ausgeprägt. Die jungen Muslim:innen der ersten Generation stellen mit 32.0 % die größte dieser Teilgruppen der antisemitisch eingestellten jungen Menschen.

Anhand dieser Befunde lässt sich die Annahme eines zumindest in Teilen stark von neu zugewanderten Muslim:innen geprägten Antisemitismus bei jungen Menschen in Deutschland kaum von der Hand weisen. Andererseits könnte dieser Befund, insbesondere der Kontrast zwischen der ersten und zweiten Migrationsgeneration, auch auf Erfolge integrativer Prozesse bei Migrant:innen der zweiten Generation hindeuten. Nichtmuslimische Migrant:innen der zweiten Generation sind mit 15.5 % der mindestens offen für Antisemitismus eingestellten Befragten im Vergleich zu ihrem Anteil an den Befragten insgesamt (20.0 %) sogar unterrepräsentiert. Muslimische Migrant:innen in der zweiten Generation sind gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtstichprobe (6.3 %) unter den antisemitisch eingestellten jungen Menschen mit 12.4 % zwar überrepräsentiert, allerdings ist diese Überrepräsentation bei ihnen weitaus geringer als bei Muslim:innen der ersten Generation.

Verteilung nach Migrationshintergrund, Migrationsgeneration und Religionszugehörigkeit in der Gesamtstichprobe und in der Subgruppe der antisemitisch eingestellten jungen Menschen (in %)

6 Zusammenfassung und Diskussion

Tradierte antisemitische Einstellungen junger Menschen sind aktuell ein ernst zu nehmendes und politisch brisantes Phänomen, das glücklicherweise nur eine kleine Teilgruppe kennzeichnet. 2.1 % der jungen Menschen erweisen sich als offen für Antisemitismus und weitere 2.0 % zeigen klar antisemitische Einstellungsmuster. Mit vergleichbaren Methoden ermittelte Befunde für die erwachsene Wohnbevölkerung in Deutschland zeigen, dass klar antisemitische Einstellungsmuster dort von 4.0 % geteilt werden (Fischer & Wetzels, 2024).[12] Tradierter Antisemitismus ist somit in der jüngeren Generation weniger verbreitet als in der Gesamtbevölkerung.