Abstract

In my contribution, I argue that a fruitful integration of computational network analytic methods into literary studies depends on how the ›interaction‹ of two characters in an abstract character network is formalized. I support this hypothesis by using the examples of co-presence, co-reference, and knowledge networks, which I analyze in Heinrich Kleist’s tragedy Die Familie Schroffenstein (1803). I assume that the co-presence of characters can provide the basis for more specific formalizations of interaction. But due to its basal specification of interaction, co-presence networks can only be integrated into rather limited questions of literary studies. I illustrate this circumstance by examining Franco Moretti’s approach in his essay Network Theory, Plot Analysis (2011): How does he connect his network analyses to concepts of literary studies? How does he reflect his methods? Which observational stance does he adopt? How appropriate is his approach to the object of study? And how does he tie his results back to literary theory? Moretti’s explorations show that his network analyses seem to be incompatible with established conceptions of characters – at least partially. Therefore, he demands a new conceptualization of dramatic characters in literary studies. To me, however, it seems to be more productive to put into perspective or enhance – under the auspices of network analysis – existing quantitative aspects of established character presentation (configuration, constellation).

I therefore propose two additional formalizations of character interaction to create dramatic networks: co-references and knowledge transfers. Regular co-presence networks, which have widely been tested and discussed among (computational) literary scholars, will serve as a ground of comparison. I illustrate the merits and limitations of co-presence networks on both a single text analysis of Die Familie Schroffenstein and a larger corpus analysis of 587 German-language plays. Cursorily, I present the operationalization of co-references and knowledge transfers. The linguistic concept of co-reference means that two or more linguistic expressions refer to the same entities. A knowledge transfer, in my understanding, is a transmission of new information from at least one literary character to at least one other character. Manual annotations of co-reference chains and knowledge transfers serve as basis for the subsequent network creation. I compare these different manifestations of character interaction in terms of the resulting network visualizations as well as of various mathematical network metrics. The goal is to elicit how useful these two criteria are regarding drama analysis, e. g., the analysis of character properties, and to what extent they can complement, differentiate, or even replace the established co-presence networks. Co-presence, co-reference and knowledge networks reveal different aspects of the characters under consideration, picture different dramatic structures, and place different groups of characters at the center of the networks. Therefore, the three abstract textual representations seem to complement each other.

In my article, I show that the extent to which the various criteria can be integrated into research questions of literary studies ought to be discussed on (at least) two levels. Firstly, it is necessary to ask how interesting, relevant, and informative a specific criterion is for one’s own research and whether it can relate to the terminology of literary studies. Secondly, it is important to consider how precise the respective criteria can be annotated manually and, subsequently, if and how reliable they can be annotated automatically.

1 Theoretische Hinführung

Angesichts neuer computergestützter Verfahren, die die quantitative Analyse literarischer Texte nicht nur deutlich beschleunigen würden, sondern auch bislang kaum zu rekonstruierende Muster in großen Textsammlungen identifizieren könnten,[1] konstatierte Franco Moretti 2011 in seinem Essay Network Theory, Plot Analysis: »When it comes to phenomena of language and style, we can do things that previous generations could only dream of.«[2] (Moretti 2011b, 2) Doch ist dieser Fortschrittsoptimismus auch mit Blick auf die Analyse der Handlung literarischer Texte zu halten? »[H]ow can that be quantified?«, so die von Moretti aufgeworfene Problemstellung (ebd.). Der sprachliche Stil sei schließlich nur eines von vielen Kriterien, die nötig sind, um Literatur zu beschreiben, zu vergleichen und zu verstehen. Der in Morettis Beitrag erprobte Lösungsvorschlag des Problems stellt sich aber als vor allem tentativ heraus – nicht untypisch für seine Publikationen.[3] Seinen Essay will Moretti explizit als Ausgangspunkt verstanden wissen, als einen ersten Schritt auf dem Weg hin zur Quantifizierung von literarischer Handlung. Und an den Anfang dieses Ausgangspunktes stellt er die Netzwerktheorie (vgl. ebd.).[4] Sie bildet die mathematische Grundlage der Figurennetzwerke, die Moretti in seinem Essay auf die Handlung der Texte hin ausdeutet. Ein Figurennetzwerk lässt sich als spezifisches Modell eines literarischen Textes verstehen, in dem die Figuren typischerweise durch Knoten und ihre – näher zu bestimmende – Interaktion durch Kanten repräsentiert werden: »Character networks […] address a common concern in literary criticism (the interrelationships and interactions between characters), as they simulate a play as a social network«, wie Mark Algee-Hewitt (2017, 752) betont. Knoten und Kanten sind dabei die beiden konstitutiven Elemente der Netzwerke.[5]

Nun war Moretti keinesfalls der erste, der einen solchen »Import von Methoden« (Trilcke 2013, 201) aus den empirischen Sozialwissenschaften in die Literaturwissenschaft vorgeschlagen hat. Es gibt eine ganze Reihe an früheren Studien, die aufzuzeigen versucht haben, dass die soziale Netzwerkanalyse analytisch gewinnbringend für die Betrachtung literarischer Texte genutzt werden kann.[6] So argumentierten James Stiller, Daniel Nettle und Robin Dunbar 2003 etwa, dass die von ihnen untersuchten Shakespeare-Dramen realweltliche Interaktionsmuster abbilden und somit Merkmale von small worlds[7] aufweisen würden: Die Dramenfiguren, so die Beobachtung der Anthropologen, Psychologen und Sozialwissenschaftler, treten zumeist in Gruppen von nicht mehr als vier auf und ihre sozialen Verbindungen seien, wie im echten Leben, eng verknüpft (vgl. Stiller et al. 2003). Vor diesem Hintergrund zeichne sich Morettis netzwerktheoretischer Aufschlag insbesondere dadurch aus, dass er »von einem Literaturwissenschaftler verfasst wurde – und nicht, wie ein Großteil gerade der jüngsten Beiträge zu diesem Feld, von einem Informatiker, Physiker, Psychologen oder Linguisten« (Trilcke 2013, 201).[8]

Adaption, Übertrag und Einsatz der netzwerkanalytischen Methode werden bei Moretti also »aus der disziplinären Logik der Literaturwissenschaft heraus […] begleite[t]« (ebd., 202). Dies wird in seinem eingangs erwähnten Essay auf mehreren Ebenen ersichtlich. Erstens schließt Moretti an genuin literaturwissenschaftliche Konzepte an. So argumentiert er beispielsweise, dass sich ein Figurennetzwerk als Akkumulation mehrerer »character-spaces« (Moretti 2011b, 3) beschreiben ließe. Er rekurriert dabei auf den Komparatisten Alex Woloch, der character-space in seiner Monografie The One vs. the Many (2003) als neue narratologische Kategorie einführt: als »particular and charged encounter between an individual human personality and a determined space and position within the narrative as a whole« (Woloch 2003, 14). Zweitens betrifft dies Morettis methodisches Vorgehen: Zwar basieren die Figurennetzwerke auf quantitativen Strukturdaten, die so entstehenden Textmodelle, insbesondere die verschiedenen Visualisierungen von Shakespeares Hamlet (1603), bearbeitet Moretti aber größtenteils in dem für literaturwissenschaftliche Arbeiten »›traditionellen‹ Modus der Bedeutungsgenerierung« (Trilcke/Fischer 2016, 12); das heißt interpretativ. Die »Relevanzen und Signifikanzen« von Morettis Strukturdaten gründen dabei, wie Peer Trilcke und Frank Fischer durchaus kritisch anmerken, auf »der Intuition des Interpreten« (ebd.), der statistischen Auswertung kommt in der Konsequenz eine beinahe zu vernachlässigende Funktion zu.[9] Drittens bleibt Moretti in Network Theory, Plot Analysis der »literaturwissenschaftlichen Meso-Skal[a]«, also der gängigen »Beobachtungshaltung[]« von »werkförmigen Texte[n]« (Spoerhase 2020, 7) verpflichtet. Die Netzwerke basieren zwar auf infratextuellen Merkmalen, nämlich Morettis Verständnis von Figureninteraktion, die resultierenden Visualisierungen fungieren aber als Äquivalent zum literarischen Text. Anhand der Netzwerkabbildungen zieht er Rückschlüsse auf die Struktur der Texte und versucht die Rolle der zugehörigen Figuren für die Handlung zu deuten. Das ist durchaus erstaunlich, richtet sich Morettis Anfang der 2000er Jahre geprägtes Konzept des distant reading (vgl. Moretti 2000a, 56–58) doch eigentlich an möglichst umfassenden Korpusanalysen aus (vgl. Moretti 2000b, 207 f.). Dabei verliert der einzelne literarische Text zwangsläufig an Bedeutung und ist – konträr zu Morettis Vorgehen in Network Theory, Plot Analysis – nur noch ein Datenpunkt unter vielen. Wichtiger werden stattdessen andere Analyseeinheiten, die entweder sehr viel kleiner oder größer als der einzelne literarische Text ausfallen, etwa »devices, themes, tropes – or genres and systems« (Moretti 2000a, 57; vgl. Moretti 2000b, 217).[10] Viertens ist Moretti in Network Theory, Plot Analysis sichtlich darum bemüht, die Figurennetzwerke möglichst gegenstandsadäquat zu erstellen. Das beginnt bei seinen knappen Erläuterungen dazu, was als Interaktion zweier Figuren im Drama zu verstehen sei, und geht weiter mit der Frage, wie sich die Netzwerke um zusätzliche Informationen, etwa über Anzahl und Länge der Interaktionen, ergänzen ließen. Daran hängt letztlich die zentrale Problemstellung der Netzwerkerstellung, nämlich wann und wie zwei Knoten im Netzwerk durch eine Kante verbunden werden sollten. Moretti legt für seine Analysen von Shakespeares Hamlet fest, dass ausschließlich »explicit connections« zwischen den agierenden Figuren beachtet werden: »two characters are linked if some words have passed between them: an interaction, is a speech act« (Moretti 2011b, 3). Interaktion unterliegt hier einer engeren sprechakttheoretischen Definition als in vergleichbaren Studien, in denen zumeist die gemeinsame Bühnenpräsenz von Figuren als Kriterium veranschlagt wird (vgl. Trilcke 2013, 223 f.; Trilcke et al. 2015, 1; Stiller et al. 2003, 399). Fünftens versucht Moretti, seine netzwerkanalytischen Erkenntnisse in die Literaturtheorie zurückzuspielen, beispielsweise mit Blick auf das Protagonistenkonzept. Die Netzwerktheorie, so seine Schlussfolgerung, »does help us redefine some key aspects of the theory of plot« (Moretti 2011b, 11).

Für Moretti scheinen die Vorzüge eines netzwerkanalytischen Zugriffs auf literarische Texte also offensichtlich zu sein: Einerseits ließen sich literarische Strukturdaten mit Hilfe von Netzwerken so organisieren, dass sie einem festen Ordnungsprinzip folgen – was zugleich die textübergreifende Vergleichbarkeit ermögliche. Andererseits könnten neue Perspektiven eingenommen werden. Indem die Netzwerkvisualisierungen zeitliche Abfolgen in räumliche Strukturen überführen, ließe sich Handlung literarischer Texte nun auch als »system of regions« (ebd., 5) beschreiben und verstehen. Die Zentralität[11] von Figuren im Netzwerk eröffne außerdem eine »non-anthropomorphic idea of the protagonist« (ebd., 11). Die binäre Unterscheidung von Protagonisten und Nebenfiguren, die Moretti als typisch für den literaturwissenschaftlichen Textumgang erachtet,[12] lasse sich durch seine netzwerkanalytischen Ergebnisse jedoch nicht reproduzieren.[13] Seiner Ansicht nach sind die abstrakten Netzwerkdarstellungen und ihre – vermeintlich – explanative Funktion nicht mit dem, wie die Literaturtheorie gemeinhin annehme, auf »›consciousness‹ and ›interiority‹« (ebd., 4) fußenden Protagonistenkonzept vereinbar (vgl. ebd., 4 f. und 11). Erstaunlich daran ist nun vor allem Morettis Schlussfolgerung. Ausgehend von seinen Analysen fordert er, literaturwissenschaftliche Figurenkonzepte und ihre Hierarchisierung ganz grundsätzlich zu überdenken (vgl. ebd., 4 f.). An dieser Stelle scheint Moretti den Pfad der ›disziplinären Logik der Literaturwissenschaft‹ zu verlassen. Ihm geht es anscheinend nicht mehr darum, literaturtheoretische Begriffe weiterzuentwickeln oder zu schärfen, beispielsweise könnte man die Zentralität von Figuren im Netzwerk als ein weiteres Kriterium des »durchaus facettenreichen« (Trilcke 2013, 204) Protagonistenkonzepts diskutieren. So hingegen muss Morettis Vorstoß als operationale Neudefinition verstanden werden (vgl. Krautter 2022, 232),[14] die »mit den etablierten, wenn auch nicht immer ganz exakten Konzepten der ›konventionellen‹ Literaturwissenschaft kaum etwas gemein« haben dürfte (Trilcke 2013, 204).

Die Frage, welchen Beitrag die soziale Netzwerkanalyse aus literaturwissenschaftlicher Perspektive für das Verstehen und Interpretieren von Texten oder Textsammlungen leisten kann, beantwortet Moretti also nur in Teilen zufriedenstellend – zumal er seine Analyseergebnisse nicht auf eine größere Textsammlung ausweitet.[15] Literaturwissenschaftlich ertragreicher als die von Moretti eingeforderte »reconceptualization of characters« (Moretti 2011b, 5) erscheint es mir daher – in dieser Einschätzung folge ich Peer Trilcke (vgl. 2013, 205) – bereits bestehende quantitative Aspekte der Figurencharakterisierung (bspw. Figurenkonfiguration und Figurenkonstellation) netzwerkanalytisch zu perspektivieren und dann zu erweitern.

Ich werde im Folgenden argumentieren, dass eine gewinnbringende Integration netzwerkanalytischer Zugänge in literaturwissenschaftliche Fragestellungen ganz entscheidend davon abhängt, wie die Interaktion zweier Figuren im abstrakten Figurennetzwerk formalisiert wird. Dabei gehe ich davon aus, dass eine auf Kopräsenz der Figuren basierende Formalisierung von Interaktion,[16] bei der es sich nach Vincent Labatut und Xavier Bost (2019, 14) um »the most widespread in the literature« handle, einerseits die Grundlage für spezifischere Interaktionsbestimmungen bieten kann. Sie stellt eine etablierte Form der Netzwerkerstellung dar, die vielfach und anhand verschiedener literarischer Gattungen erprobt wurde,[17] und die zudem auf kodifiziertem literaturwissenschaftlichem Wissen zu Figurenkonfigurationen fußt (vgl. exemplarisch Pfister 2001, 235–240). Aufgrund ihrer basalen Formalisierung lässt sie sich andererseits aber nur in recht eng gesteckten Grenzen in literaturwissenschaftliche Fragestellungen integrieren. Dass eine auf Kopräsenz der Figuren basierende Formalisierung von Interaktion jedoch als Vergleichsgrundlage dienen kann, etwa für die weiterführende netzwerkanalytische Charakterisierung von Figuren, werde ich am Beispiel von zwei weiteren Formalisierungen von Interaktion erörtern: anhand von Koreferenz- und Wissens-Netzwerken.

Als Argumentationsgrundlage werde ich zunächst die Möglichkeiten und Limitierungen von Kopräsenz- beziehungsweise Kookkurrenz-Netzwerken am Beispiel von Heinrich von Kleists Tragödie Die Familie Schroffenstein (1803) kursorisch ausloten und auf ein größeres Dramenkorpus ausweiten (2). Daran anschließend werde ich die Operationalisierung der Koreferenz- und der Annotationen von Wissensvermittlungen vorstellen, die – technisch gesprochen – als Kantenkriterium für die Netzwerkerstellung herangezogen werden. Die unterschiedlichen Ausprägungen der Figureninteraktion speisen sich aus jeweils anderen (literatur-)theoretischen Hintergründen und präfigurieren dadurch spezifische Fragestellungen (3). Anhand verschiedener Netzwerkmetriken werde ich abschließend eruieren, wie hilfreich die beiden Ausprägungen für die Charakterisierung von Dramenfiguren in der analytischen Praxis sein können und inwieweit sich hierdurch die etablierten Kopräsenz-Netzwerke ergänzen, differenzieren oder sogar ersetzen ließen.

2 Dramatische Kopräsenz-Netzwerke: Potentiale und Limitierungen

Die Netzwerkanalyse literarischer Texte wird in ganz unterschiedlichen Ausprägungen praktiziert: Es lassen sich Arbeiten zu präsenzbasierten Figurennetzwerken im Drama (vgl. etwa Algee-Hewitt 2017; Trilcke/Fischer/Kampkaspar 2015) genauso wie in Novellen (vgl. etwa Jannidis 2017a) oder mittelhochdeutschen Artusromanen (Braun/Ketschik 2019) finden. Netzwerkanalysen werden zur Gattungszuschreibung (vgl. etwa Shukla et al. 2018; Hettinger et al. 2016), zur Identifikation von Haupt- oder Titelfiguren in Romanen (vgl. etwa Jannidis et al. 2016) und Dramen (vgl. etwa Fischer et al. 2018) vorgenommen. Neben die Analyse von Figurennetzwerken treten andere Formen der literarischen Netzwerkanalyse, beispielsweise Arbeiten zur Vernetzung literarischer Textsammlungen auf Basis von Topic Modeling (vgl. etwa Jockers 2013) oder stilometrischen Analysen (vgl. etwa Eder 2017).

Abbildung 1[18] zeigt ein ungerichtetes Kopräsenz-Netzwerk von Kleists 1803 zuerst anonym veröffentlichter Tragödie Die Familie Schroffenstein. Aufgrund der Strukturierung in Akte (Aufzüge), Szenen (Auftritte) und der klar gekennzeichneten Figurenrede bietet sich die Gattung des Dramas für den netzwerkanalytischen Zugriff in besonderem Maße an. Jeder Knoten (Punkt) der Netzwerkvisualisierung in Abbildung 1 repräsentiert eine Figur des Dramas. Die Knoten sind durch Kanten (Linien) miteinander verbunden. Eine Kante zwischen zwei Knoten signalisiert, dass die miteinander verbundenen Figuren innerhalb eines bestimmten Textsegments – hier innerhalb einer Szene – auftreten und sprechen. Ich folge damit einer etablierten Formalisierung, wie sie beispielsweise auch von Trilcke et al. (2015, 1) genutzt wird: »In continuation of concepts of dramatic configuration, we resorted to a basic operationalisation according to which an ›interaction‹ takes place if two characters are listed as speakers within a given segment of a text (usually a ›scene‹).« Das Netzwerk ist ungerichtet, da es keine Informationen über die Richtung der Interaktion enthält. Es bleibt an dieser Stelle also unklar, welche Figur als Sender:in und welche als Adressat:in innerhalb der Interaktionen fungiert. Knoten und Kanten des Netzwerks sind im Beispiel von Abbildung 1 mit weiteren Informationen belegt. Die Größe der Knoten entspricht dem sogenannten Grad (degree). Je größer der Knoten dargestellt wird, desto größer ist auch der Grad.[19] Der Grad berechnet sich aus der Anzahl an Kanten, die ein Knoten auf sich vereint. Mit dieser simplen Netzwerkmetrik soll in der sozialen Netzwerkanalyse quantitativ ermittelt werden, wie wichtig ein Knoten für die Netzwerkstruktur ist:[20] »individuals who have connections to many others might have more influence, more access to information, or more prestige than those who have fewer connections« (Newman 2010, 169). Die Dicke der Kanten repräsentiert indes, wie häufig die beiden verbunden Knoten interagieren. Im Fall des in Abbildung 1 dargestellten Figurennetzwerkes entspricht dies also der Anzahl an Szenen, in denen beide verbundenen Figuren sprechen.

Kopräsenz-Netzwerk von Kleists Die Familie Schroffenstein (1803).

Auswahl sprechender Figuren in Die Familie Schroffenstein (1803): Der Zahlenwert ›1‹ repräsentiert, dass die Figur in der zugehörigen Szene spricht.

|

Agnes |

Eustache |

Gertrude |

Jeronimus |

Johann |

Ottokar |

Rupert |

Sylvester |

|

|

Szene 1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

|

Szene 2 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

Szene 3 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

|

Szene 4 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

Szene 5 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

Szene 6 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

Szene 7 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

|

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

|

|

Szene 13 |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

Solche Netzwerke können auf Basis von Strukturinformationen der Dramentexte automatisch erstellt werden, wenn diese in der digitalisierten Textgrundlage maschinenlesbar kodiert wurden – so wie es beispielsweise im Drama Corpora Project gehandhabt wird (vgl. Fischer et al. 2019).[21] Dazu zählen insbesondere Informationen zu den sprechenden Figuren und den Szenengrenzen. Die Matrix in Tabelle 1 veranschaulicht exemplarisch, wie sich die wichtigsten Figuren aus Die Familie Schroffenstein auf die entsprechenden Szenen der Tragödie verteilen. Der Zahlenwert ›1‹ repräsentiert dabei, dass die zugehörige Figur in der Szene spricht, eine ›0‹ vice versa, dass sie nicht spricht. Weil es möglich ist, die Netzwerkerstellung zu automatisieren, können auch höherskalierte Korpusanalysen angefertigt werden, in denen sich eine größere Anzahl an Dramen netzwerkanalytisch vergleichen lässt. Das gilt nicht nur für Netzwerkvisualisierungen (vgl. Fischer et al. 2016, 309 f.), sondern insbesondere für die Berechnungen mathematischer Netzwerkmetriken, anhand derer sich etwa verschiedene Zentralitätsmaße der Figuren im Netzwerk bestimmen lassen (vgl. etwa Algee-Hewitt 2017, 753–759).

Die Möglichkeit der maschinellen Automatisierung bringt – zumindest bislang – aber auch einige Einschränkungen mit sich. Die oben ausgeführte Formalisierung von Figureninteraktionen, die in Kopräsenz-Netzwerken als Kantenkriterium veranschlagt wird, schließt zwar an den von Solomon Marcus (1973, 358) geprägten Begriff der Konfiguration an, der sich als Handbuchwissen etabliert hat (vgl. etwa Pfister 2001, 235–240), ist aber nicht mit diesem kongruent. Manfred Pfister (2001, 235) definiert die Figurenkonfiguration in Anlehnung an Marcus als »die Teilmenge des Personals, die jeweils an einem bestimmten Punkt des Textverlaufs auf der Bühne präsent ist; durch den Wechsel der Konfiguration wird ein neuer Auftritt, eine neue scène, konstituiert«. Die Konfiguration ändert sich also immer dann, wenn eine Figur die Szene betritt oder sie verlässt. Während in Dramen, die den klassizistischen Prinzipien folgen, jeder neue Auftritt im Regelfall eine neue scène hervorbringt, werden Dramen, die sich poetologisch an Shakespeare orientieren, zumeist durch den Wechsel des Schauplatzes segmentiert. Figuren können dann also auch innerhalb einer Szene dynamisch auf- und abtreten (vgl. Asmuth 2016, 38 f.), so wie es beispielsweise auch in Die Familie Schroffenstein der Fall ist. Da die Auf- und Abtritte von Figuren im Drama Corpora Project bislang (noch) nicht maschinenlesbar kodiert sind, lässt sich computergestützt momentan lediglich erschließen, ob eine Figur in einer ausgewählten Szene spricht oder nicht.[22] Das kann, wie Marcus am Beispiel von Schillers Die Räuber (1781) exemplifiziert hat, zu teils starken Abweichungen zwischen der Zahl der Szenen und der Zahl der darin realisierten Konfigurationen führen. In Die Räuber identifiziert Marcus (1973, 326–333) so 78 Konfigurationen im Verlauf der nur 15 Szenen. Auf jede Szene entfallen im Durchschnitt also mehr als fünf unterschiedliche Konfigurationen. Übertragen auf die für Abbildung 1 herangezogene Formalisierung von Interaktion hieße das, dass die auf eine Szene entfallenden Konfigurationen additiv zusammengeführt werden.[23] Da sich Kleist mit seiner Tragödie Die Familie Schroffenstein am Shakespeare’schen Szenenverständnis orientiert, lassen sich von ihr ausgehend einige Problemstellungen der kopräsenzbasierten Netzwerkanalyse exemplifizieren.

2.1 Einzeltextbetrachtung am Beispiel von Kleists Die Familie Schroffenstein (1803)

Können Netzwerke, wie das in Abbildung 1 dargestellte, sinnvoll in den hermeneutischen Verstehensprozess integriert werden? Schließlich macht Moretti seine Netzwerkdarstellung von Shakespeares Hamlet, also ein auf Strukturdaten basierendes abstraktes Modell des Dramentextes, zum zentralen Untersuchungsgegenstand seiner Interpretation. Das Netzwerk ist bei ihm nicht nur Interpretament, es ist Interpretandum. Vor diesem Hintergrund lässt sich seine Auslegung als close reading der Visualisierung beschreiben: Er betrachtet einzelne Regionen des Netzwerks genauer als andere, zerlegt das Netzwerk in verschiedene Teile und konzentriert sich dabei auf die Funktion ganz bestimmter Figuren für das Netzwerk. Anhand der Teilnetzwerke identifiziert er beispielsweise Horatio als zentralen Knoten, der als Brückenfigur fungiere und so das Figurengefüge zusammenhalte (vgl. Moretti 2011b, 7). Die der Visualisierung entnommenen interpretativen Befunde verknüpft Moretti dann mit allgemeinen textanalytischen Beobachtungen. So macht er auf die widersprüchliche Gestaltung von Horatio aufmerksam, dem zwar eine wichtige Funktion in der Figurenkonstellation zukomme – er verbindet die verschiedenen Parteien miteinander –, dem mit Blick auf seine Figurenrede aber jegliche Motivierung fehle: Horatio habe »[n]o aim, no emotions – no language, really, worthy of Hamlet« (ebd.).

Dass der von Moretti (2011b, 11) betonte »›intermediate‹ epistemological status« von Netzwerkvisualisierungen wohl nicht für alle Dramennetzwerke gleichermaßen fruchtbar ist, erscheint evident. Die Ergebnisse können nicht immer sinnvoll in eine literaturwissenschaftliche Fragestellung integriert werden. Zu Johann Wolfgang Goethes Iphigenie auf Tauris (1787) wird sich mit Hilfe der Netzwerkdarstellung aus Abbildung 2 wohl kaum etwas Neues sagen lassen, an eine »geschlossene Argumentation« (Jannidis 2017a, 9) ist gar nicht erst zu denken. Denn (noch) gehen viele Qualitäten der figuralen Kopräsenz in der automatisierten Netzwerkanalyse verloren: Szenen können unterschiedlich lang sein, Figuren unterschiedlich viel sprechen und die durch Kopräsenz formalisierte Interaktion kann unterschiedlich gerichtet sein. Durch grundlegende statistische Auswertungen, etwa der Figurenrede, ließen sich Textmerkmale dieser Art als intratextueller Kontext heranziehen (vgl. etwa Krautter/Willand 2021). Solange man das Figurennetzwerk aber isoliert betrachtet, lassen sich zu wenige Informationen zu und Unterschiede zwischen den Figuren aus der Visualisierung ableiten. Erst durch den Vergleich mit anderen Netzwerken ist es so möglich, verschiedene Bauarten und Strukturen der Dramen wahrzunehmen (vgl. dazu Trilcke 2013, 222–236).

Nicht viel anders verhält es sich mit dem Netzwerk von Kleists Die Familie Schroffenstein aus Abbildung 1. Zwar ist die Zahl der Figuren in Kleists Drama deutlich höher als in der hier als Vergleichsgrundlage eingeführten Iphigenie, aufschlussreicher wird die Visualisierung deshalb aber nicht zwangsläufig. Ganz grob scheinen sich drei Figurengruppen ausmachen zu lassen: Im Zentrum stehen die für die Handlung wichtigen Figuren aus dem Hause Rossitz und Warwand: Die beiden Grafen Rupert und Sylvester, ihre Frauen Gertrude und Eustache sowie deren Kinder Agnes, Ottokar und Johann.[24] Dazu kommt der zwischen den beiden Familienhäusern vermittelnde Jeronimus und – etwas überraschend – Santing, einer von Ruperts Vasallen.[25] Eine Binnendifferenzierung zwischen den acht im Zentrum des Netzwerks stehenden Figuren ist aufgrund der engen Vernetzung aber kaum möglich. Entsprechend ist auch der Grad dieser Figuren sehr ähnlich: Eustache hat mit einem Wert von 24 den höchsten Grad, Rupert mit 23 den zweithöchsten und Gertrude und Sylvester mit jeweils 18 den niedrigsten. Die zweite Gruppe, die in räumlicher Nähe um das Zentrum liegt, besteht aus Barnabe, Theistiner, Ursula und Sylvius. Bei der dritten Gruppe handelt es sich um Nebenfiguren, die sehr viel schwächer vernetzt sind und deshalb am Rand der Visualisierung angeordnet sind.

Netzwerk von Goethes Iphigenie auf Tauris (1779).

Die enge Vernetzung der im Zentrum stehenden Figurengruppe um die beiden Häuser Rossitz und Warwand hängt auch an der Schlussszene der Tragödie. Diese erinnert an das aus Komödien bekannte Schlusstableau, in dem (fast) alle Figuren noch einmal auf der Bühne zusammenkommen.[26] Die Vernetztheit sorgt dafür, dass jede Temporalität aus dem Netzwerk verschwindet, ohne dass dafür relevante räumliche Strukturen sichtbar werden würden. Anschaulich wird dieser Umstand durch einen Blick auf das Netzwerk in Abbildung 3. Es handelt sich um ein weiteres Kopräsenz-Netzwerk von Die Familie Schroffenstein. Für die Erstellung habe ich eine Segmentierung vorgenommen und mich auf die ersten drei Akte des Stücks beschränkt. Dadurch wird die für weite Teile des Dramas typische räumliche Trennung der beiden Familienteile deutlich visibler. Rupert, Eustache und Ottokar stehen auf der einen, Sylvester, Gertrude und Agnes auf der anderen Seite des Netzwerks. Während Agnes und Ottokar bereits in der dritten Szene des Stücks aufeinandertreffen, sind die Eltern nur indirekt, nämlich über Jeronimus, miteinander verbunden. Als Brückenfigur oder »weak tie« (Granovetter 1973, passim)[27] ist Jeronimus bis dahin auch die Figur mit dem höchsten Grad im Netzwerk. In der vollständigen Netzwerkvisualisierung, die die Strukturinformationen aller fünf Akte umfasst, geht dieser durchaus handlungsrelevante Aspekt verloren. Auch deshalb wurden mögliche Optionen für temporale oder dynamische Netzwerke in den letzten Jahren verstärkt exploriert (vgl. Fischer et al. 2017).

Netzwerk der ersten drei Akte von Kleists Die Familie Schroffenstein (1803).

2.2 Korpusanalyse mit Kopräsenz-Netzwerken

In einem Aufsatz aus dem Jahr 2018 fragten Peer Trilcke und Frank Fischer ein wenig provokant, ob denn »die digitale Literaturwissenschaft noch sinnvollerweise zur Literaturwissenschaft gezählt werden« könne (Trilcke/Fischer 2018, o.S.). Sie erörterten diese Frage am Beispiel ihrer eigenen Arbeiten zur literaturwissenschaftlichen Netzwerkanalyse. Ausgangspunkt ihrer Problematisierung ist die Beobachtung, dass sich die ›epistemischen Dinge‹[28] von ›traditioneller‹ und digitaler Literaturwissenschaft durchaus unterscheiden (vgl. Trilcke/Fischer 2018, Kap. 2). In der Forschung beschäftige man sich schließlich nicht mit »›Objekte[n]‹ […], die einfach vorhanden sind und nur noch entdeckt werden müssen« (Martus/Spoerhase 2022, 237). Das ›natürliche Objekt‹ – etwa ein bestimmtes Drama oder eine Sammlung von Dramen – mag zwar bei ›beiden Literaturwissenschaften‹ das gleiche sein, stehe jedoch in einem spezifischen Rahmen von »Praktiken und technischen Dingen«, durch die es erst »zu einem Wissensobjekt« werde (Trilcke/Fischer 2018, Kap. 2).[29] Der Dramentext selbst ist demnach nicht das epistemische Ding, das Trilcke und Fischer fokussieren. Stattdessen arbeiten sie mit »abstrakten und manipulierten Modellierungen« der Dramentexte (Trilcke/Fischer 2018, Kap. 3),[30] die die netzwerkbasierten Strukturinformationen vorhalten.

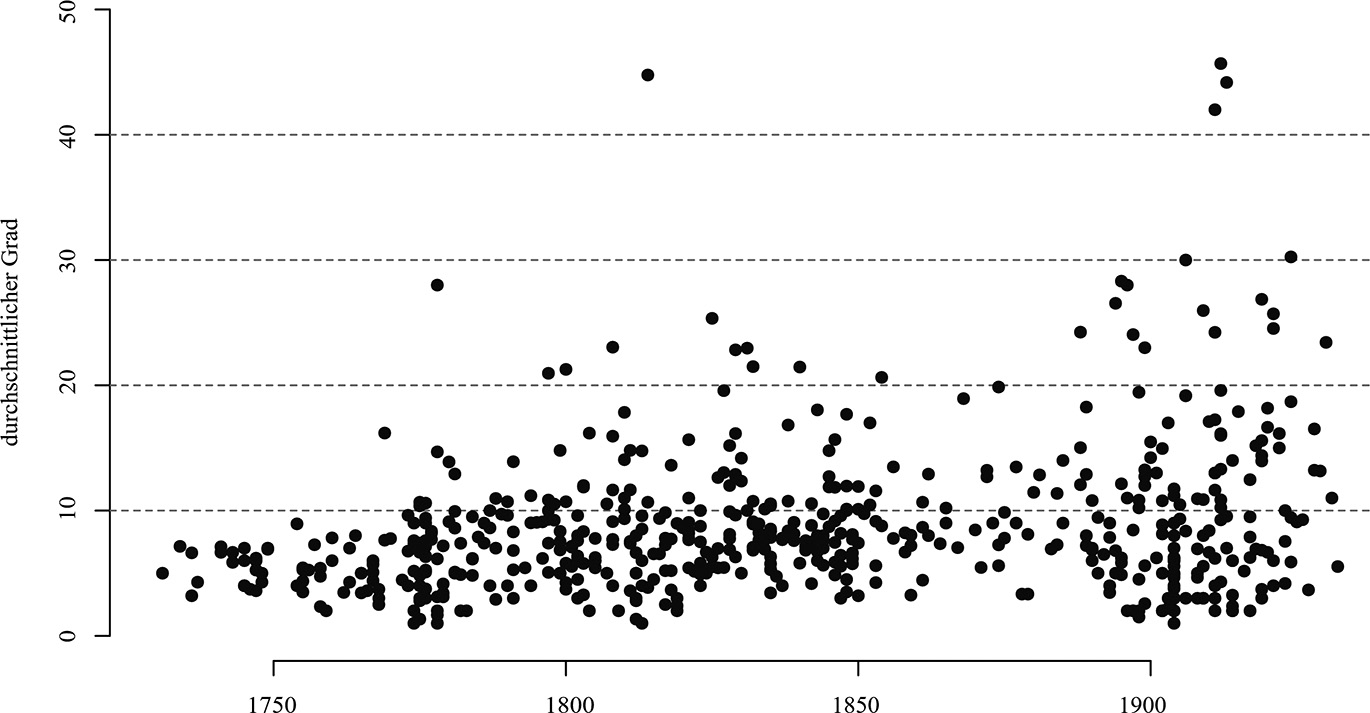

Durchschnittlicher Grad von 587 deutschsprachigen Dramen (1730–1930) aus dem German Drama Corpus.

Liegen die Dramen in einer solchen maschinenlesbar kodierten Form vor, die es erlaubt, die nötigen Strukturinformationen deterministisch abzufragen, drängt sich ein höherskalierter Vergleich von Netzwerkmetriken auf, um »Muster im Korpus zu erkennen« (Trilcke/Fischer 2018, Kap. 3). Abbildung 4 zeigt am Beispiel von 587 Dramen, die zwischen 1730 und 1930 publiziert oder uraufgeführt wurden, wie ein diachroner Vergleich aussehen könnte. Jeder abgebildete Datenpunkt repräsentiert den durchschnittlichen Grad eines Dramennetzwerks. Der durchschnittliche Grad eines Dramas lässt sich berechnen, indem der Grad der einzelnen Figuren addiert und anschließend durch die Gesamtzahl der Figuren eines Dramas dividiert wird. Aus deskriptiver Perspektive verdeutlicht Abbildung 4, dass ein Großteil der Dramennetzwerke im betrachteten Zeitraum zwischen 1730 und 1930 im Wertebereich zwischen 0 und 10 liegt. 432 der 587 Dramen haben einen durchschnittlichen Grad kleiner-gleich 10. Ab circa 1770 werden dann vermehrt auch Dramen publiziert, bei denen die berechneten Werte höher ausfallen. Eine erste größere Gruppe an Dramentexten mit einem höheren durchschnittlichen Netzwerkgrad – Werte zwischen 10 und 25 – scheint zwischen 1800 und 1840 vorzuliegen. Eine zweite Gruppe lässt sich um das Jahr 1910 ausmachen. Insgesamt weisen aber nur 28 Dramen einen durchschnittlichen Grad von über 20 auf.

Was unterscheidet nun die Dramen mit einem höheren von denjenigen mit einem niedrigeren durchschnittlichen Grad? Die Antwort scheint in der mathematischen Formalisierung des Grads zu stecken. Die potentielle Zahl der Kanten, die einen Knoten berühren, ist schließlich in hohem Maße davon abhängig, wie viele Knoten Teil des Netzwerks sind. Der potentielle Grad einer Figur hängt also von der Zahl der auftretenden Figuren eines Dramas ab. Während der maximal mögliche Grad in einem Drama mit fünf Figuren bei einem Wert von vier liegt – die Figur müsste dafür mit allen anderen Figuren interagieren –, ist der potentielle Grad einer Figur entsprechend höher, treten im zugehörigen Stück 100 andere Figuren auf. Sollte das nun auch für den tatsächlichen durchschnittlichen Grad eines Dramennetzwerks gelten, müsste die Zahl der Figuren eines Dramas mit dem durchschnittlichen Grad des zugehörigen Netzwerks korrelieren. Diese Hypothese bestätigt sich: Spearmans ρ beträgt 0.77. Figurenanzahl und durchschnittlicher Grad korrelieren also recht deutlich.

Die Größe des Bühnenpersonal hat einen weiteren Effekt auf die Netzwerkstruktur: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Figur im Verlauf des Dramas mit allen anderen Figuren interagiert, dürfte von der Anzahl der auftretenden Figuren abhängen. Netzwerke von Dramen, in denen nur wenige Figuren auf die Bühne treten, sollten deshalb durch eine größere Dichte (density) gekennzeichnet sein. Die Dichte eines Netzwerks ist durch das Verhältnis von tatsächlich realisierten Kanten zu hypothetisch möglichen Kanten bestimmt (vgl. Newman 2010, 134).[31] Da Figuren in Dramen mit überschaubarem Bühnenpersonal – so die Hypothese – eher in Kontakt mit dem übrigen Personal treten, müsste die Dichte des zugehörigen Netzwerks hoch sein. Umgekehrt wären Dramennetzwerke mit einer größeren Zahl an auftretenden Figuren in der Regel weniger stark vernetzt, hätten also eine geringere Dichte, da relativ betrachtet weniger Kanten zwischen den Knoten realisiert werden. Dieser Umstand schlägt sich, wie schon beim durchschnittlichen Grad, in den zwischen Anzahl der Figuren und Dichte des Netzwerks berechneten Korrelationswerten nieder: Die zuvor beobachtete Korrelation von Figurenzahl und durchschnittlichem Grad wird beinahe exakt ins Negative gekehrt, Spearmans ρ liegt hier bei –0.75. In den betrachteten 587 Dramen besteht demnach ein doppelter Zusammenhang zwischen der Größe des Bühnenpersonals und der Netzwerkstruktur: Die Zahl der Verbindungen von einer Figur zum übrigen Bühnenpersonal hängt überdurchschnittlich positiv zusammen mit der Zahl der auftretenden Figuren. Umgekehrt besteht ein negativer Zusammenhang zwischen der Figurenanzahl und dem Verhältnis tatsächlich zu Stande gekommener Verbindungen. Das Netzwerk eines Dramas mit großem Bühnenpersonal hat im Normalfall also einen recht hohen durchschnittlichen Grad, ist dafür aber nur recht lose vernetzt.

Die Korrelation von verschiedenen Netzwerkmetriken mit der Anzahl der auftretenden Figuren ist auch an anderen Stellen (vgl. etwa Szemes/Vida [erscheint 2023]) beobachtet worden und stellt für die kopräsenzbasierte Netzwerkanalyse von Dramen ein Problem dar. Wenn die wichtigen Zentralitätsmaße mit der Zahl der Figuren im Netzwerk überdurchschnittlich stark korrelieren, welche neuen Aussagen über historische Trends und mögliche Muster lassen sich dann ausgehend von Netzwerkanalysen überhaupt treffen? Für welche literaturwissenschaftlichen Fragestellungen lässt sich die Netzwerkanalyse dann fruchtbar nutzen?

3 Kantenkriterien jenseits der Kopräsenz

Im Folgenden werde ich zwei von der Kopräsenz zu unterscheidende Kantenkriterien, in denen die Interaktion von Figuren sehr viel spezifischer bestimmt ist, erproben: erstens über die linguistische Kategorie der Koreferenz und zweitens als zwischen den Figuren vermitteltes Wissen.[32] Wie bei den Kopräsenz-Netzwerken repräsentieren die Knoten weiterhin die im Drama auftretenden Figuren. Es handelt sich also noch immer um Figurennetzwerke.

3.1 Koreferenz-Netzwerke

Die linguistische Kategorie der Koreferenz verweist auf ein Phänomen, bei dem zwei oder mehr sprachliche Ausdrücke denselben Bezugspunkt haben, also auf dieselben Zeichen oder Objekte referieren (vgl. Crystal 2008, 116 f.). Der Koreferenz-Resolution ist in der maschinellen Sprachverarbeitung in den letzten Jahren eine recht große Aufmerksamkeit entgegengebracht worden (vgl. dazu Krug et al. 2015; Pagel/Reiter 2020, 56). Gerade bei (deutschsprachigen) literarischen Texten ist die maschinelle Identifikation von Koreferenzketten aber noch immer relativ fehleranfällig, auch wenn in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt wurden.[33] Für einen wirklich belastbaren Einsatz in der literaturwissenschaftlichen Analyse sind also weitere Verbesserungen nötig. Für meine hier durchgeführte Analyse werde ich deshalb auf eine manuell mit Koreferenzen annotierte Version von Die Familie Schroffenstein zurückgreifen.[34] Während Koreferenzen in Erzähltexten häufig eingesetzt werden, um die Kookkurrenz von Figuren zu bestimmen, nutze ich die Koreferenzen nachfolgend, um Referenzen von sprechenden Figuren auf andere Figuren zu identifizieren (vgl. dazu Pagel 2022). Marcus Willand et al. (2017, 48) sprechen dahingehend von der »passive[n] Bühnenpräsenz« einer Figur. Auch wenn Figuren selbst möglicherweise nur recht selten auf der Bühne stehen, können sie als zentral für die Handlung wahrgenommen werden, wenn über sie gesprochen wird. Die für Gotthold Ephraim Lessings Trauerspiel titelgebende Figur Emilia Galotti ist dafür ein prototypisches Beispiel.

Koreferenz-Netzwerk von Kleists Die Familie Schroffenstein (1803).

Abbildung 5 veranschaulicht ein Netzwerk von Die Familie Schroffenstein, das auf Basis der Koreferenzannotation erstellt wurde. Da die Interaktion hier als das Sprechen über andere Figuren formalisiert ist, sind die Kanten des Netzwerks gerichtet. Anders als bei den Kopräsenz-Netzwerken lässt sich also zwischen der sprechenden Figur und der Figur, über die gesprochen wird, unterscheiden. Auch in Abbildung 5 repräsentiert die Größe der Knoten den Grad und die Kanten im Netzwerk sind gewichtet – hier allerdings anhand der Zahl der gegenseitigen Erwähnungen in der Figurenrede. Ähnlich wie in Abbildung 1 sind die Knoten im Zentrum des Koreferenz-Netzwerks eng miteinander verknüpft. Identifizieren lässt sich zuallererst die starke Verbindung zwischen Agnes und Ottokar, die angesichts der Handlung des Stücks zwar nicht zu überraschen vermag, die aber im Kopräsenz-Netzwerk kaum ersichtlich war. Aus den Koreferenz-Annotationen wird ersichtlich, dass Agnes im Verlauf des Dramas 98-mal auf Ottokar verweist. Ottokar erwähnt Agnes sogar 196-mal. Blickt man auf den Grad der Figuren, der sich aus eingehendem sowie ausgehendem Grad zusammensetzt – er umfasst also sowohl die Funktion des:der Sprechenden als auch die des:der Erwähnten –, lassen sich verglichen mit Abbildung 1 weitere Abweichungen ausmachen: Zwar liegen die Werte der im Zentrum des Netzwerks positionierten Figuren wiederum nahe beieinander, die Rangfolge aber hat sich umgedreht. Sylvester, der im Kopräsenz-Netzwerk noch den niedrigsten Grad der neun hier betrachteten Figuren hatte, kommt im Koreferenz-Netzwerk auf den höchsten Wert. Sein Grad beträgt 21. Sylvester hat also vergleichsweise wenige direkte Kontakte zu anderen Figuren auf der Bühne, er spricht jedoch über viele andere Figuren und zugleich sprechen andere Figuren über ihn. Eustache, die im Kopräsenz-Netzwerk noch die Figur mit den meisten Verbindungen war, hat hier die zweitwenigsten (15); nur Getrude hat einen niedrigeren Grad (14).

Die Richtung der Verbindungen eröffnet eine weitere Analyseperspektive, die die beiden Nebenfiguren Aldöbern und Theistiner betrifft. Während Theistiner in seiner Figurenrede insgesamt acht andere Figuren erwähnt, spricht nur eine der anderen Figuren über ihn. Umgekehrt ist es hingegen bei Aldöbern. Sieben Figuren erwähnen ihn, während er selbst nur über drei andere Figuren spricht. Koreferenzketten könnten also ein Kriterium für die von Pfister (2001, 227) vermisste Aussicht auf eine differenziertere »Abstufung der Figuren des Personals nach ihrer Bedeutung für die Handlungsentwicklung« mittels quantitativer Methoden bieten.

3.2 Wissens-Netzwerke

Abhängig vom Handlungsverlauf verfügen gewisse Figuren zu einem bestimmten Zeitpunkt der Dramenhandlung entweder über einen Informationsvorsprung oder ein -defizit im inneren Kommunikationssystem des Dramas. Die Figuren können also einen unterschiedlichen »Grad der Informiertheit« (Pfister 2001, 80), einen voneinander zu unterscheidenden Wissensstand aufweisen. Abbildung 6 versucht die Weitergabe von Wissen zwischen zwei oder mehreren Figuren in Die Familie Schroffenstein als Netzwerk zu modellieren. Die Interaktion von Figuren ist in diesem Beispiel somit als Wissensvermittlung zwischen eben diesen Figuren formalisiert.[35] Wie schon beim Koreferenz-Netzwerk aus Abbildung 5 greife ich hierfür auf manuell erstellte Annotationen zurück (vgl. Andresen et al. 2022a, 5–9; Andresen et al. 2022b, 187).[36] Die Annotationsdaten beschränken sich auf Wissensvermittlungen zu Familien- und Liebesrelationen, decken also nicht alle im Verlauf des Dramas weitergegebenen Informationen ab. Sie konzentrieren sich zudem auf Informationen, die den adressierten Figuren bis dahin nicht bekannt waren. Da in den Annotationsdaten sowohl Quelle als auch Ziel der Wissensvermittlung ausgezeichnet werden, ist dieses Netzwerk wie schon das Koreferenz-Netzwerk gerichtet.[37] Um welche Art der Information es sich bei dem vermittelten Wissen handelt, klammere ich für die Netzwerkerstellung aus.[38]

Die Netzwerkvisualisierung in Abbildung 6 unterscheidet sich merklich, und zwar sowohl von der Kopräsenz-Darstellung in Abbildung 1 als auch von der Koreferenz-Darstellung in Abbildung 5. Das beginnt bei der bedeutend niedrigeren Anzahl an Knoten und Kanten im Netzwerk, die sich durch das sehr spezifisch gewählte Kantenkriterium begründen lässt. Das Wissens-Netzwerk steht dabei in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Kopräsenz-Netzwerk. Eine Wissensvermittlung zwischen zwei Figuren erfordert schließlich in aller Regel, dass diese Figuren auch kopräsent sind. Das Wissens-Netzwerk aus Abbildung 6 reichert somit das Kopräsenz-Netzwerk aus Abbildung 1 um eine weitere Dimension an.

Im Zentrum des Wissens-Netzwerks steht Ruperts unehelicher Sohn Johann, der eine Verbindungslinie zu allen anderen acht Figuren, die Teil des Netzwerks und somit Teil zumindest einer Wissensvermittlung sind, zieht. Grund dafür ist insbesondere die letzte Szene im fünften Akt, in der Johann gemeinsam mit dem blinden Sylvius die Leichen von Agnes und Ottokar zu identifizieren vermag und damit die Verwechslung um den Kleidertausch der beiden auflöst.[39] Die Netzwerkvisualisierung zeigt deutlich, dass die Wissensvermittlungen in dem von Gerüchten, Zufällen und einem »beängstigende[n] Maß an Reflexionslosigkeit und Überaktionismus« (Fleig 2017, 96) geprägten Drama auf die handlungstragenden Familienmitglieder der Häuser Rossitz und Warwand beschränkt bleibt – zumindest hinsichtlich der Familien- und Liebesrelationen. Bezeichnend ist dahingehend ein Blick auf die Richtung der Kanten. Keine der neuen Informationen, die im Netzwerk zirkulieren, geht von den beiden Familienoberhäuptern Sylvester und Rupert aus. Sie sind offensichtlich auf die Informationsvermittlung durch andere Figuren angewiesen. In einem Stück, in dem der Sprache als Form der Kommunikation und Mittel der Informationsvermittlung nicht zu trauen ist, führt das schon fast zwangsläufig in die Katastrophe (vgl. Seeba 1970, 78).

3.3 Netzwerkmetriken im Vergleich

Abschließend werde ich die aus den einzelnen Netzwerken gewonnenen Erkenntnisse in einen – allerdings nur kursorischen – Vergleich auf Basis mathematischer Netzwerkmetriken überführen. Ich werde mich dabei vor allem auf die Betweenness-Zentralität konzentrieren. Die Betweenness-Zentralität bemisst, wie oft ein Knoten Teil des kürzesten Weges zwischen zwei anderen Knoten im Netzwerk ist, diese also indirekt verbindet (vgl. Freeman 1977, 35). Da die Betweenness-Zentralität deshalb als Maß für den Kommunikationsfluss erachtet wird, scheint sie insbesondere für das Wissens-Netzwerk, das Interaktion als Weitergabe von Informationen formalisiert, fruchtbar zu sein. Wie Linton Freeman (1977, 40) in seiner wegweisenden Studie formuliert hat, erscheint die Verwendung der Betweenness-Zentralität als geradezu natürlich für die Betrachtung von »communication networks where the potential for control of communication by individual points may be substantively relevant«.[40]

Wissens-Netzwerk von Die Familie Schroffenstein (1803).

Beim Vergleich der Netzwerke fällt zunächst auf, dass die drei gewählten Formalisierungen von Interaktion zu jeweils stark unterschiedlichen Netzwerkgrößen führen. Das Kopräsenz-Netzwerk umfasst 29 Knoten – das entspricht allen auftretenden Figuren des Dramas –, das Koreferenz-Netzwerk noch 16 Knoten und das Wissens-Netzwerk nur noch neun Knoten. Blickt man nun auf die Werte der Betweenness-Zentralität in Tabelle 2 und Tabelle 3, ergeben sich im Vergleich der drei Netzwerke zwar kleinere Tendenzen, jedoch keine klaren Muster. Während Eustache (58.980) und Jeronimus (42.251) im Kopräsenz-Netzwerk die Figuren mit der höchsten Betweenness-Zentralität sind, kommt Gertrude (55.5) im Koreferenz-Netzwerk der höchste Wert zu. Eustache und Jeronimus folgen mit Werten von 52. Das ist vor allem deshalb interessant, da sowohl Gertrude (62) als auch Eustache (47) nur über eine relativ geringe Stärke der eingehende Kanten verfügen. Die niedrigste Betweenness-Zentralität der neun gelisteten Figuren im Koreferenz-Netzwerk hat Rupert. Über ihn verläuft also nahezu kein kürzester Pfad. Im Wissens-Netzwerk hat Agnes (17.5) die höchste Betweenness-Zentralität. Sie scheint also die Figur zu sein, über die neues Wissen im Netzwerk am ehesten vermittelt wird. Vier der neun Figuren, nämlich Rupert, Gertrude, Sylvester und auch Sylvius, bilden im Wissens-Netzwerk überhaupt keine kürzesten Pfade aus. Bei Rupert, Gertude und Sylvester erscheint dies folgerichtig. Alle drei haben keine ausgehenden Verbindungen, sie können also keine Informationen im Netzwerk weitergeben.

Grad, gewichteter Grad und Betweenness-Zentralität der Figuren aus Die Familie Schroffenstein (1803): Kopräsenz-Netzwerk.

|

Kopräsenz-Netzwerk (n = 29) |

|||

|

Grad |

Gewichteter Grad[41] |

Betweenness-Zentralität[42] |

|

|

Rupert |

23 |

33 |

35.722 |

|

Eustache |

24 |

33 |

58.980 |

|

Ottokar |

19 |

28 |

18.776 |

|

Johann |

19 |

28 |

12.860 |

|

Sylvester |

18 |

31 |

12.883 |

|

Gertrude |

18 |

31 |

12.883 |

|

Agnes |

18 |

31 |

10.773 |

|

Sylvius |

17 |

20 |

15.601 |

|

Jeronimus |

21 |

29 |

42.251 |

Die Werte aus Tabelle 2 und 3 zeigen deutlich, welch großen Einfluss die Formalisierung von Interaktion auf die Ausprägungen der Figurennetzwerke hat. Je nach Kantenkriterium stehen andere Figuren im Zentrum des Netzwerks und es stellen sich andere Verbindungslinien als besonders relevant für die Netzwerkstruktur heraus.

Grad, In- und Out-Strength sowie Betweenness-Zentralität der Figuren aus Die Familie Schroffenstein (1803): Koreferenz- und Wissens-Netzwerk.

|

Koreferenz-Netzwerk (n = 16) |

Wissens-Netzwerk (n = 9) |

|||||||

|

Grad[43] |

In-Strength [44] |

Out-Strength [45] |

Betweenness-Zentralität |

Grad |

In-Strength |

Out-Strength |

Betweenness-Zentralität |

|

|

Rupert |

20 |

253 |

159 |

2 |

3 |

3 |

0 |

0 |

|

Eustache |

15 |

47 |

202 |

52 |

5 |

4 |

2 |

1 |

|

Ottokar |

20 |

274 |

432 |

10.5 |

5 |

5 |

4 |

6 |

|

Johann |

15 |

196 |

111 |

3.5 |

9 |

2 |

7 |

11.333 |

|

Sylvester |

21 |

244 |

205 |

42.5 |

5 |

4 |

0 |

0 |

|

Gertrude |

14 |

62 |

127 |

55.5 |

3 |

3 |

0 |

0 |

|

Agnes |

20 |

399 |

197 |

21 |

8 |

6 |

6 |

17.5 |

|

Sylvius |

7 |

24 |

50 |

10 |

6 |

1 |

5 |

0 |

|

Jeronimus |

18 |

179 |

197 |

52 |

5 |

1 |

5 |

0.333 |

4 Fazit

In einem Aufsatz zur kopräsenzbasierten Netzwerkanalyse von 3568 englischsprachigen Dramen (1550–1900) urteilt Mark Algee-Hewitt (2017, 752): »These networks […] do not abstract characterization, but instead the relationships of actions across the play: in other words, the plot.« Zurecht hat Peer Trilcke (2013, 224) darauf hingewiesen, dass solche Generalisierungen, die die gemeinsame Bühnenpräsenz von Figuren als Abstraktion der dramatischen Handlung auffasst, zu kurz greifen: Denn erschöpfend erfasst werde »lediglich jenes kompositorische Grundgerüst, das die szenisch präsentierte Handlung hervorbringt, keineswegs diese Handlung selbst; ganz zu schweigen von der verdeckten, in Redebeiträgen narrativ vermittelten Handlung«. Der von mir durchgeführte Vergleich dreier verschiedener Kantenkriterien, durch die die ›Interaktion‹ von Figuren nacheinander als Kopräsenz, Koreferenz und Wissensvermittlung formalisiert wurde, brachte drei je spezifische Textmodelle hervor. Am Beispiel von Kleists Die Familie Schroffenstein konnte verdeutlicht werden, dass die darauf basierenden Visualisierungen eine qualitativ-interpretatorische und die berechneten Werte der Netzwerkmetriken eine quantitativ-statistische Differenzierung erlauben. Dennoch – oder gerade deshalb – scheinen mir die Textmodelle miteinander kompatibel zu sein. Da sie unterschiedliche Facetten der betrachteten Figuren aufzeigen, unterschiedliche Strukturen sichtbar machen und unterschiedliche Figurengruppen ins Zentrum der Netzwerke rücken, lassen sie sich als je spezifische Interpretamente auffassen, die einerseits für das Textverständnis, andererseits aber auch für korpusanalytische Vergleiche produktiv sein können. Der reflektierte Einsatz dieser Kantenkriterien, so meine These, kann deshalb zur quantitativen Figurencharakterisierung beitragen, wie ich es zumindest in Ansätzen angedeutet habe. Eine auf diese Weise durchgeführte Netzwerkanalyse hätte also ganz im Sinne von Ahnert et al. (2020, 4) das Potential, »diverse disciplines through a shared understanding of complexity« zusammenzuführen.

Wie sich die verschiedenen Kantenkriterien in literaturwissenschaftliche Forschungsfragen einbinden lassen, gilt es zumindest auf zwei Ebenen zu diskutieren. Zum einen ist zu fragen, wie interessant, relevant und aufschlussreich ein Kantenkriterium für das eigene Forschungsvorhaben ist und als wie anschlussfähig an etablierte literaturwissenschaftliche Begriffe und Konzepte es sich dabei erweist. Zweitens gilt es einzubeziehen, wie präzise sich das Kriterium manuell annotieren sowie in der Folge auch maschinell automatisieren lässt und wie aufwändig sich dieser Prozess gestaltet. Umso zusammengesetzter die gewählten Konzepte dabei sind, umso schwieriger dürften sie sich anschließend maschinell annotieren lassen. Zwar geht Fotis Jannidis (2017a, 20) davon aus, dass sich die Fehler maschineller Annotationen in einem homogenen Korpus recht gleichmäßig verteilen würden, Literaturwissenschaftler:innen werden sich mit dieser Argumentation aber wohl kaum zufrieden geben, da sie den ästhetischen Wert des einzelnen literarischen Textes unterminiert (vgl. Da 2019, 634–636).

Danksagung

Der vorliegende Aufsatz ist Ergebnis von Forschungsarbeiten im Rahmen des DFG Projekts Quantitative Drama Analytics: Tracking Character Knowledge (Projektnummer: 424244162) im Rahmen des Schwerpunktprogramms Computational Literary Studies (SPP 2207).

Literatur

Ahnert, Ruth et al., The Network Turn. Changing Perspectives in the Humanities, Oxford et al. 2020. https://doi.org/10.1017/978110886680410.1017/9781108866804Search in Google Scholar

Algee-Hewitt, Mark, Distributed Character. Quantitative Models of the English Stage, 1550–1900, New Literary History 48 (2017), 751–782.10.1353/nlh.2017.0038Search in Google Scholar

Andresen, Melanie et al., Wissensvermittlungen im Drama annotieren. Annotationsguideline (2021). https://doi.org/10.5281/zenodo.5729707Search in Google Scholar

Andresen, Melanie et al., Who Knows What in German Drama? A Composite Annotation Scheme for Knowledge Transfer. Annotation, Evaluation, Analysis, Journal of Computational Literary Studies 1 (2022), 1–27. https://doi.org/10.48694/jcls.107 (Andresen et al. 2022a)Search in Google Scholar

Andresen, Melanie et al., Nathan nicht ihr Vater? Wissensvermittlungen im Drama annotieren, in: DHd 2022. Conference Abstracts, Potsdam 2022, 186–190. https://doi.org/10.5281/zenodo.6304590 (Andresen et al. 2022b)Search in Google Scholar

Asmuth, Bernhard, Einführung in die Dramenanalyse [1980], Stuttgart 82001.Search in Google Scholar

Bernhart, Toni, Quantitative Literaturwissenschaft. Ein Fach mit langer Tradition?, in: T.B. et al. (Hg.), Quantitative Ansätze in den Literatur- und Geisteswissenschaften. Systematische und historische Perspektiven, Berlin/Boston, MA 2018, 207–219.10.1515/9783110523300-009Search in Google Scholar

Braun, Manuel/Nora Ketschik, Soziale Netzwerkanalysen zum mittelhochdeutschen Artusroman oder: Vorgreiflicher Versuch, Märchenhaftigkeit des Erzählens zu messen, Das Mittelalter 24:1 (2019), 54–70.10.1515/mial-2019-0005Search in Google Scholar

Crystal, David, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Malden, MA/Oxford/Victoria 62008.Search in Google Scholar

Da, Nan Z., The Computational Case against Computational Literary Studies, Critical Inquiry 45 (2019), 601–639.10.1086/702594Search in Google Scholar

Eder, Maciej, Visualization in Stylometry. Cluster Analysis Using Networks, Digital Scholarship in the Humanities 32:1 (2017), 50–64. https://doi.org/10.1093/llc/fqv06110.1093/llc/fqv061Search in Google Scholar

Ehlers, Lena/Melanie Andresen, Klassifikation von Figurenauf- und -abtritten in XML-kodierten Dramen, in: DHD 2023. Conference Abstracts, Trier/Belval 2023, 395–397.Search in Google Scholar

Elson, David K./Nicholas Dames/Kathleen R. McKeown, Extracting Social Networks from Literary Fiction, in: Proceedings of the 48th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, Uppsala 2010, 138–147. https://www.aclweb.org/anthology/P10-1.pdfSearch in Google Scholar

Fischer, Frank et al., Distant-Reading-Showcase. 200 Jahre deutscher Dramengeschichte auf einen Blick, in: DHd 2016. Conference Abstracts, Leipzig 2016, 309–310. http://dhd2016.de/boa.pdfSearch in Google Scholar

Fischer, Frank et al., Network Dynamics, Plot Analysis. Approaching the Progressive Structuration of Literary Texts, in: Digital Humanities 2017. Conference Abstracts, Montreal 2017, 437–441. https://dh2017.adho.org/abstracts/DH2017-abstracts.pdfSearch in Google Scholar

Fischer, Frank et al., To Catch a Protagonist. Quantitative Dominance Relations in German-Language Drama (1730–1930), in: Digital Humanities 2018. Conference Abstracts, Mexiko-Stadt 2018, 193–201. https://dh2018.adho.org/wp-content/uploads/2018/06/dh2018_abstracts.pdfSearch in Google Scholar

Fischer, Frank et al., Programmable Corpora – Die digitale Literaturwissenschaft zwischen Forschung und Infrastruktur am Beispiel von DraCor, in: DHd 2019. Conference Abstracts, Frankfurt a.M./Mainz 2019, 194–197. https://doi.org/10.5281/zenodo.2596095Search in Google Scholar

Fleig, Anne, Eine Tragödie zum Totlachen? Shakespeare, Schiller, Kleist, Kleist-Jahrbuch (2017), 86–97.10.1007/978-3-476-04516-4_9Search in Google Scholar

Freeman, Linton C., A Set of Measures of Centrality Based on Betweenness, Sociometry 40:1 (1977), 35–41.10.2307/3033543Search in Google Scholar

Gerrekens, Louis, Die Familie Schroffenstein, in: Ingo Breuer (Hg.), Kleist-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart/Weimar, 27–33.Search in Google Scholar

Granovetter, Mark S., The Strength of Weak Ties, American Journal of Sociology 78:6 (1973), 1360–1380.10.1086/225469Search in Google Scholar

Hettinger, Lena et al., Classification of Literary Subgenres, in: DHd 2016. Conference Abstracts, Leipzig 2016, 160–164. http://dhd2016.de/boa.pdfSearch in Google Scholar

Jannidis, Fotis et al., Comparison of Methods for the Identification of Main Characters in German Novels, in: Digital Humanities 2016. Conference Abstracts, Krakau 2016, 578–582. https://dh2016.adho.org/abstracts/static/dh2016_abstracts.pdfSearch in Google Scholar

Jannidis, Fotis, Perspektiven quantitativer Untersuchungen des Novellenschatzes, Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 47:1 (2017), 7–27 (Jannidis 2017a).10.1007/s41244-017-0050-xSearch in Google Scholar

Jannidis, Fotis, Netzwerke, in: F.J./Hubertus Kohle/Malte Rehbein (Hg.), Digital Humanities. Eine Einführung, Stuttgart 2017, 147–161 (Jannidis 2017b).10.1007/978-3-476-05446-3_10Search in Google Scholar

Jannidis, Fotis, Digitale Geisteswissenschaften. Offene Fragen – schöne Aussichten, Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung 10:1 (2019), 63–70.10.28937/1000108232Search in Google Scholar

Jockers, Matthew L., Macroanalysis. Digital Methods and Literary History, Urbana, IL/Chicago, IL/Springfield, IL 2013.10.5406/illinois/9780252037528.001.0001Search in Google Scholar

Krautter, Benjamin, Die Operationalisierung als interdisziplinäre Schnittstelle der Digital Humanities, Scientia Poetica 26 (2022), 215–244.10.1515/scipo-2022-009Search in Google Scholar

Krautter, Benjamin/Marcus Willand, Vermessene Figuren. Karl und Franz Moor im quantitativen Vergleich, in: Peter-André Alt/Stefanie Hundehege (Hg.), Schillers Feste der Rhetorik, Berlin/Boston, MA, 107–138.10.1515/9783110686173-006Search in Google Scholar

Krug, Markus et al., Rule-based Coreference Resolution in German Historic Novels, in: Proceedings of NAACL-HLT Fourth Workshop on Computational Linguistics for Literature, Denver 2015, 98–104. https://aclanthology.org/W15-0711.pdf10.3115/v1/W15-0711Search in Google Scholar

Labatut, Vincent/Xavier Bost, Extraction and Analysis of Fictional Character Networks. A Survey, ACM Computing Surveys 52:5 (2019), 1–40. https://doi.org/10.1145/334454810.1145/3344548Search in Google Scholar

Marcus, Solomon, Mathematische Poetik, übers. von Edith Mândroiu, Frankfurt a.M. 1973.Search in Google Scholar

Martus, Steffen, Epistemische Dinge in der Literaturwissenschaft, in: Andrea Albrecht et al. (Hg.), Theorien, Methoden und Praktiken des Interpretierens, Berlin/München/Boston, MA 2015, 23–51.10.1515/9783110353983.23Search in Google Scholar

Martus, Steffen/Carlos Spoerhase, Geistesarbeit. Eine Praxeologie der Geisteswissenschaften, Berlin 2022.Search in Google Scholar

Milgram, Stanley, The Small-World Problem, Psychology Today 1:1 (1967), 61–67.10.1037/e400002009-005Search in Google Scholar

Moretti, Franco, Conjectures on World Literature, New Left Review 1 (2000), 54–68 (Moretti 2000a).Search in Google Scholar

Moretti, Franco, The Slaughterhouse of Literature, Modern Language Quarterly 61:1 (2000), 207–227 (Moretti 2000b).10.1215/00267929-61-1-207Search in Google Scholar

Moretti, Franco, Network Theory, Plot Analysis, New Left Review 68 (2011), 80–102 (Moretti 2011a).Search in Google Scholar

Moretti, Franco, Network Theory, Plot Analysis, Pamphlets of the Stanford Literary Lab 2 (2011), 1–12. https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet2.pdf (Moretti 2011b).Search in Google Scholar

Moretti, Franco, Distant Reading, London/New York, NY 2013 (Moretti 2013a).Search in Google Scholar

Moretti, Franco, ›Operationalizing‹: or, the Function of Measurement in Modern Literary Theory, Pamphlets of the Stanford Literary Lab 6 (2013), 1–13. https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet6.pdf (Moretti 2013b).Search in Google Scholar

Moretti, Franco, Literature, Measured, Pamphlets of the Stanford Literary Lab 12 (2016), 1–7. https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet12.pdfSearch in Google Scholar

Moretti, Franco, Patterns and Interpretation, Pamphlets of the Stanford Literary Lab 15 (2017), 1–10. https://litlab.stanford.edu/LiteraryLabPamphlet15.pdfSearch in Google Scholar

Mueller, Martin, Shakespeare His Contemporaries. Collaborative Curation and Exploration of Early Modern Drama in a Digital Environment, Digital Humanities Quarterly 8:3, 1–41. http://digitalhumanities.org:8081/dhq/vol/8/3/000183/000183.htmlSearch in Google Scholar

Müller-Seidel, Walter, Versehen und Erkennen. Eine Studie über Heinrich von Kleist [1961], Köln/Wien 31971.Search in Google Scholar

Newman, Mark E. J., Networks. An Introduction, Oxford/New York, NY 2010.10.1093/acprof:oso/9780199206650.003.0001Search in Google Scholar

Pagel, Janis, Co-Reference Networks for Dramatic Texts. Network Analysis of German Dramas Based on Co-Referential Information, in: Digital Humanities 2022. Book of Abstracts, Tokyo 2022, 326–329. https://dh2022.dhii.asia/dh2022bookofabsts.pdfSearch in Google Scholar

Pagel, Janis/Nils Reiter, GerDraCor-Coref. A Coreference Corpus for Dramatic Texts in German, in: Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC), Marseille 2020, 55–64. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/pdf/2020.lrec-1.7.pdfSearch in Google Scholar

Pfister, Manfred, Das Drama. Theorie und Analyse [1977], München 112001.Search in Google Scholar

Pichler, Axel/Nils Reiter, Reflektierte Textanalyse, in: N.R./A.P./Jonas Kuhn (Hg.), Reflektierte Algorithmische Textanalyse. Interdisziplinäre(s) Arbeiten in der CRETA-Werkstatt, Berlin/Boston, MA 2020, 43–59.10.1515/9783110693973-003Search in Google Scholar

Pichler, Axel/Nils Reiter, Zur Operationalisierung literaturwissenschaftlicher Begriffe in der algorithmischen Textanalyse. Eine Annäherung über Norbert Altenhofers hermeneutische Modellinterpretation von Kleists Das Erdbeben in Chili, Journal of Literary Theory 15:1–2 (2021), 1–29.10.1515/jlt-2021-2008Search in Google Scholar

Santa María, María Teresa/José Calvo Tello/Concepción María Jiménez, ¿Existe correlación entre importancia y centralidad? Evaluación de personajes con redes sociales en obras teatrales de la Edad de Plata, Digital Scholarship in the Humanities 36 (2021), Supplement 1, i81–i88. https://doi.org/10.1093/llc/fqaa01510.1093/llc/fqaa015Search in Google Scholar

Schröder, Fynn/Hans Ole Hatzel/Chris Biemann, Neural End-to-end Coreference Resolution for German in Different Domains, in: Proceedings of the 17th Conference on Natural Language Processing (KONVENS 2021), Düsseldorf 2021, 170–181. https://aclanthology.org/2021.konvens-1.pdfSearch in Google Scholar

Schulz, Kathryn, Distant Reading. To Uncover the True Nature of Literature, a Scholar Says, Don’t Read the Books, New York Times, 26. Juni 2011, BR14.Search in Google Scholar

Seeba, Hinrich C., Der Sündenfall des Verdachts. Identitätskrise und Sprachskepsis in Kleists ›Familie Schroffenstein‹, Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 44:1 (1970), 64–100.10.1007/BF03375178Search in Google Scholar

Shukla, Manisha/Susan Gauch/Lawrence Evalyn, Theatrical Genre Prediction using Social Network Metrics, in: Ana Fred/Joaquim Filipe (Hg.), Proceedings of the 10th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Bd. 1, Sevilla 2018, 229–236. https://doi.org/10.5220/000693500229023610.5220/0006935002290236Search in Google Scholar

Spoerhase, Carlos, Skalierung. Ein ästhetischer Grundbegriff der Gegenwart, in: C.S./Steffen Siegel/Nikolaus Wegmann, Ästhetik der Skalierung, Hamburg 2020, 5–15 (= Sonderheft 18 der Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft).10.28937/978-3-7873-3882-5Search in Google Scholar

Stiller, James/Daniel Nettle/Robin I. M. Dunbar, The Small World of Shakespeare’s Plays, Human Nature 14:4 (2003), 397–408.10.1007/s12110-003-1013-1Search in Google Scholar

Stiller, James/Matthew Hudson, Weak Links and Scene Cliques Within the Small World of Shakespeare, Journal of Cultural and Evolutionary Psychology 3:1 (2005), 57–73.10.1556/JCEP.3.2005.1.4Search in Google Scholar

Szemes, Botond/Bence Vida, Tragic and Comical Networks. Clustering Dramatic Genres According to Structural Properties, in: Melanie Andresen/Nils Reiter, Computational Drama Analysis. Reflecting Methods and Interpretations, Berlin/Boston, MA [erscheint 2023].Search in Google Scholar

Trilcke, Peer, Social Network Analysis (SNA) als Methode einer textempirischen Literaturwissenschaft, in: Philip Ajouri/Katja Mellmann/Christoph Rauen (Hg.), Empirie in der Literaturwissenschaft, Münster 2013, 201–247.10.30965/9783957439710_012Search in Google Scholar

Trilcke, Peer/Frank Fischer, Fernlesen mit Foucault? Überlegungen zur Praxis des distant reading und zur Operationalisierung von Foucaults Diskursanalyse, Le foucaldien 2:1 (2016), 1–18. https://doi.org/10.16995/lefou.1510.16995/lefou.15Search in Google Scholar

Trilcke, Peer/Frank Fischer, Literaturwissenschaft als Hackathon. Zur Praxeologie der Digital Literary Studies und ihren epistemischen Dingen, Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften (2018). http://dx.doi.org/10.17175/sb003_003Search in Google Scholar

Trilcke, Peer/Frank Fischer/Dario Kampkaspar, Digital Network Analysis of Dramatic Texts, in: Digital Humanities 2015. Book of Abstracts, Sydney 2015, 1–5. https://doi.org/10.5281/zenodo.3627711Search in Google Scholar

Trilcke, Peer et al., Detecting Small Worlds in a Corpus of Thousands of Theatre Plays. A DraCor Study in Comparative Literary Network Analysis, in: Melanie Andresen/Nils Reiter (Hg.), Computational Drama Analysis. Reflecting Methods and Interpretations, Berlin/Boston, MA [erscheint 2023].Search in Google Scholar

Underwood, Ted, Distant Horizons. Digital Evidence and Literary Change, Chicago, IL/London 2019.10.7208/chicago/9780226612973.001.0001Search in Google Scholar

Vauth, Michael, Netzwerkanalyse narrativer Informationsvermittlung in Dramen, in: DHd 2019. Conference Abstracts, Frankfurt a.M./Mainz, 184–188. https://doi.org/10.5281/zenodo.2596095Search in Google Scholar

Watts, Duncan J./Steven H. Strogatz, Collective Dynamics of ›Small-World‹ Networks, Nature 393:4 (1998), 440–442.10.1038/30918Search in Google Scholar

Willand, Marcus et al., Aktuelle Herausforderungen der Digitalen Dramenanalyse, in: DHd 2017. Conference Abstracts, Bern 2017, 46–49. https://doi.org/10.5281/zenodo.3684825Search in Google Scholar

Woloch, Alex, The One vs. the Many. Minor Characters and the Space of the Protagonist in the Novel, Princeton, NJ/Oxford 2003.10.1515/9781400825752Search in Google Scholar

© 2023 bei den Autoren, publiziert von De Gruyter.

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Network Analysis in Literature and the Arts: Rethinking Agency and Creativity

- Beyond the Metaphor: Conceptualizing Children’s Literature as (part of) a Rhizomatic Network

- Kopräsenz-, Koreferenz- und Wissens-Netzwerke. Kantenkriterien in dramatischen Figurennetzwerken am Beispiel von Kleists Die Familie Schroffenstein (1803)

- Voicing the Terrestrial: Theory of the Lyric and the Pressures of the Anthropocene

Articles in the same Issue

- Titelseiten

- Network Analysis in Literature and the Arts: Rethinking Agency and Creativity

- Beyond the Metaphor: Conceptualizing Children’s Literature as (part of) a Rhizomatic Network

- Kopräsenz-, Koreferenz- und Wissens-Netzwerke. Kantenkriterien in dramatischen Figurennetzwerken am Beispiel von Kleists Die Familie Schroffenstein (1803)

- Voicing the Terrestrial: Theory of the Lyric and the Pressures of the Anthropocene