Zusammenfassung

Der Beitrag analysiert Anforderungen an eine offene Publikationsinfrastruktur für juristische Lehrbücher im Rahmen des Projekts „KidRewi“. Anhand eines rechtswissenschaftlichen Publikationsworkflows werden geeignete Tools identifiziert und zusammengetragen. Ziel ist es, disziplinspezifische Open-Access-Strukturen zu fördern, kollaborative Praktiken zu stärken und Bibliotheken als infrastrukturelle Partner strategisch einzubinden.

Abstract

This article analyzes the requirements for an open publication infrastructure for legal textbooks within the framework of the KidRewi project. Drawing on a legal‐scholarly publication workflow, it identifies and compiles suitable tools. The aim is to foster discipline-specific open-access structures, strengthen collaborative practices, and strategically involve libraries as infrastructural partners.

1 KidRewi – Kulturwandel in der Rechtswissenschaft

Das vom Bundesministerium für Forschung, Technik und Raumfahrt geförderte Projekt Kulturwandel in der Rechtswissenschaft (KidRewi[1]) hat das Ziel, auf Basis von leitfadengestützten Interviews mit Rechtswissenschaftler*innen und unter Einbezug informationswissenschaftlicher Expertise eine bedarfsgerechte Publikationsinfrastruktur für die Rechtswissenschaft zu konzipieren. Gegenstand dieser Plattformlösung sind rechtswissenschaftliche, selbstständige Publikationen und insbesondere Lehrbücher im Open Access (OA). Die Besonderheit der Lösung ist die nahtlose Abbildung des gesamten Publikationsprozesses von der Schreibphase bis zur Rezeption durch die Lesenden.

Der Fokus auf Lehrbüchern erwächst daraus, da sie als erster Zugang zu rechtswissenschaftlichen Inhalten zu Beginn der juristischen Ausbildung eine Schlüsselrolle einnehmen und damit ein besonders großes Transformationspotenzial besitzen. Die Etablierung von Open Educational Practices (OEP) in dieser Phase kann dazu beitragen, einen Wandel in der Rechtswissenschaft hin zu mehr Openness anzustoßen. Der Begriff OEP bezieht sich in diesem Fall vor allem auf die Erstellung und Nutzung offener Bildungsmaterialien, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Darunter fallen auch weitere Praktiken, die dem Paradigma zunehmender Transparenz und einer generellen Öffnung der Lehre folgen.[2] Für eine nachhaltige Transformation hin zu einer offenen Publikationskultur reicht die Öffnung von Lehre und Lernmaterialien allein nicht aus, sondern muss ebenfalls im disziplinären Diskurs stattfinden. Offene Lehrbücher können hierbei jedoch eine wichtige Rolle einnehmen, da sie frühzeitig Studierenden wie auch Autor:innen den Zugang zu offenen Standards erleichtern. Zugleich sind sie nicht der einzige Kontaktpunkt, sondern Teil eines breiteren Spektrums von Materialien und Praktiken, die auch außerhalb der Lehre gemeinsam zur Etablierung offener Publikationswege beitragen. Diese Chance wurde bereits vom gemeinnützigen Verein OpenRewi[3] – ein wichtiger Partner für KidRewi – erkannt. OpenRewi stellt offene rechtswissenschaftliche Inhalte für die Lehre bereit, die der Open Definition[4] entsprechen.

2 Ziel des Beitrags

Dieser Beitrag beinhaltet die anfänglichen Fragen und Überlegungen, die zu Projektbeginn eine Rolle spielten. Das Ziel bestand darin, mögliche Editierumgebungen zur Erstellung selbstständiger juristischer Publikationen und vor allem Lehrbücher zusammenzutragen. Der Beitrag stellt ausgewählte Gesichtspunkte, die zur Öffnung der juristischen Publikationskultur beitragen könnten, dar. Im Vordergrund stehen die folgenden Fragen:

Welche Merkmale benötigt eine OA-Infrastruktur für die Erstellung juristischer Lehrbücher?

Wie werden diese Aspekte von ausgewählten bereits bestehenden Publikationsinfrastrukturen und -umgebungen abgedeckt?

Es sollen in erster Linie Tools zusammengetragen werden, die Rechtswissenschaftler*innen dabei unterstützen, Lehrbücher zu konzipieren und zu veröffentlichen. Sie lassen sich jedoch ebenso für vergleichbare selbstständige oder unselbstständige wissenschaftliche Publikationen wie Dissertationen oder Zeitschriftenartikel einsetzen.

Die Überlegungen erfolgten ebenfalls aus einer bibliothekswissenschaftlichen Perspektive. Bei der Recherche kam ein breites Spektrum an Tools zusammen, die interessante Ansätze in die Bibliothekswissenschaft tragen können. Der Zielgruppenfokus kann daher um forschungsnahe Einrichtungen wie Bibliotheken und Universitätsverlage ergänzt werden.

So können mithilfe der Übersicht beispielsweise institutionseigene Beratungsangebote oder andere Dienstleistungen ausgebaut oder ergänzt werden. Die Stärkung der Bibliotheksangebote auf infrastruktureller Ebene mit einem Fokus auf das wissenschaftsgeleitete OA-Publizieren festigt zudem die Stellung der Bibliotheken als Dienstleister in diesem Bereich.[5] Universitätsverlage können mithilfe der Übersicht wiederum Tools identifizieren, die sich für Single-Source-Publishing-Workflows einsetzen lassen oder diese zumindest teilweise unterstützen. Der Begriff „Single Source Publishing“ (SSP) steht für ein Verfahren, bei dem mehrere Publikationsschritte wie das Schreiben, Reviewing und Setzen von einer Quelldatei aus durchgeführt werden. Dadurch wird das synchrone Arbeiten an diesen Schritten ermöglicht und die Ergebnisse stehen sofort allen Beteiligten der Publikation zur Verfügung. Das SSP ist dementsprechend eine Art „Publikationspipeline“, in der der Inhalt vom Format getrennt ist. An deren Ende stehen eine Vielzahl verschiedener (offener) Ausgabeformate (EPUB, PDF usw.), die weiterhin in unterschiedlichen Publikationsorten veröffentlicht werden können. Somit wird ein flexibles und effizientes Arbeiten an einer Publikation ermöglicht und Verwaltungs- sowie Kommunikationsaufgaben werden minimiert, wodurch ein erstrebenswerter Mehrwert, insbesondere für Universitätsverlage, erreicht wird.[6]

3 Auswahl bereits erstellter Bestandsaufnahmen

Frühere Zusammenstellungen von Tools zur Unterstützung von Open-Science-Praktiken bieten wertvolle Anknüpfungspunkte für mögliche Erhebungsmethoden, abzudeckende Zielgruppen und genutzte Toolbestimmungen. Während einige Veröffentlichungen versuchen, das gesamte Feld in umfassenden Übersichten zu untergliedern, konzentrieren sich andere lediglich in einzelnen Kapiteln auf die Identifikation von für ihre Forschungsfrage relevanten Tools. Im Folgenden werden vier Bestandsanalysen vorgestellt:

Im Jahr 2019 wurde von Maxwell et al. der Beitrag „Mind the Gap: A Landscape Analysis of Open Source Publishing Tools and Platforms“ veröffentlicht. Das Ziel bestand in der Erstellung einer umfassenden Übersicht von Open-Source-Publikationstools, um Alternativen zu proprietären Programmen aufzuzeigen. Mit den insgesamt 52 zusammengetragenen Tools sollen Universitätsverlage und allgemein Organisationen im Bereich des Publizierens unterstützt werden.[7]

Ein Jahr später veröffentlichte Lewis den Projektbericht „Mapping the Digital Scholarly Communications Infrastructure“. Einen Teil der Forschungsarbeit bildete eine Literaturrecherche, um Projekte sowie Dienstleistungen vorzustellen, die die amerikanische Infrastruktur der Wissenschaftskommunikation ausmachen. Insgesamt konnten 206 Projekte identifiziert werden, worunter auch Tools und Dienstleistungen fallen.[8]

Die Entwicklung einer offenen Infrastruktur für OA-Monografien stand auch im Mittelpunkt des COPIM-Projekts (heute Open Book Futures). Im Jahr 2022 wurde die neueste Version von „Books Contain Multitudes: Exploring Experimental Publishing“ von Adema et al. veröffentlicht, in der alternative Methoden zur Erstellung von Monografien und die dafür einsetzbaren Tools untersucht wurden. Insgesamt wurden 24 Tools für das kollaborative Schreiben sowie zahlreiche weitere Werkzeuge vorgestellt, ausgewählt nach Offenheit, Nachhaltigkeit und Interoperabilität, um experimentelle Publikationsformen und offene, gemeinschaftsorientierte Workflows zu fördern.[9] Neben der Textpublikation wurden die Ergebnisse online unter dem Namen ExPub Compendium (Experimental Publishing Compendium) auf GitHub und als eigene Webseite[10] frei zugänglich zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls zu nennen ist die von Rieger und Schonfeld „Common Scholarly Communication Infrastructure Landscape Review“ aus dem Jahr 2023. Darin wurden verschiedene Bereiche der Wissenschaftskommunikation mittels einer Literaturrecherche untersucht, um wichtige Akteure und Technologien zu identifizieren. Hierbei wurden 16 Tools im Bereich „Publishing Platforms and Repositories“ identifiziert.[11]

Diese Analysen verdeutlichen die Vielfalt der bestehenden Toollandschaft ebenso wie die Herausforderung, sie vollständig und systematisch zu erfassen. Um den Rahmen sinnvoll einzugrenzen, wurde daraufhin eine Strategie entwickelt, die mithilfe von Muss-, Soll- und Kann-Kriterien relevante Tools identifiziert. Diese Kriterien basieren auf einer Untersuchung des rechtswissenschaftlichen Publikationssystems, insbesondere im Bereich der Lehrbücher, sowie auf aktuellen Open-Science-Publikationspraktiken. Zugleich wird betont, dass diese Untersuchung nicht den Anspruch erhebt, eine vollständige Abbildung der gesamten Toollandschaft zu leisten.

4 Grundlagen einer offenen Lehrbuchinfrastruktur für die Rechtswissenschaft

Um geeignete digitale Dienste für die Erstellung und Publikation juristischer Lehrbücher einordnen zu können, werden zunächst zentrale Infrastrukturaspekte betrachtet, die für eine offene Publikationsinfrastruktur in der Rechtswissenschaft relevant sind. Zur Erstellung (fachspezifischer) Kriterien werden daher genauer die rechtswissenschaftliche Community, ihr Publikationsworkflow besonders bei Lehrbüchern sowie bereits bestehende Open-Science-Publikationspraktiken betrachtet. Anhand der erarbeiteten Kriterien werden im Anschluss die entsprechenden Tools zusammengetragen.

4.1 Juristische Lehrbücher

Schon in den 1970er-Jahren gab es eine Reformbewegung hin zu einer einstufigen juristischen Ausbildung[12] und damit auch eine Diskussion über die Fachdidaktik in der Ausbildung. Rückblickend wurde damals auf den unzureichenden Zustand der juristischen Lehrbücher und den Mangel an wissenschaftlicher Thematisierung der Didaktik in der Rechtswissenschaft hingewiesen. Es bedürfe neuer Methoden, um das überkommene System zu verbessern.[13] Zwar gab es seither viele Verbesserungen, doch die allgemeine Kritik hat sich bis heute wenig geändert: Zu wenig Innovation, eine zu große Abhängigkeit von Verlagen und das Lernen von Musterlösungen spiegeln sich noch immer zu stark in der Gestaltung von Lehrbüchern wider.[14] Das Beschreiten neuer Wege in der Aufbereitung ist jedoch heute wie damals besonders chancenreich, da die juristische Ausbildung nicht nur aus den zu vermittelnden Inhalten besteht. So gehört auch das Erlernen der Rechtssprache und Argumentationsstrukturen zur juristischen Lehre. Der Einsatz hierfür geeigneter (neuer) Formate und Medien könnte sich dabei als wegweisend herausstellen.[15] In diesem Punkt zeigt sich ein weiteres Symptom der eher konservativen Haltung gegenüber den Anforderungen an Lehrbücher: Das Format hat sich seit vielen Jahren kaum weiterentwickelt. Die juristische Lehrmedienlandschaft wird vermehrt als printlastig beschrieben, auch wenn die juristische Lehre großes Potenzial für alternative und modernere didaktische Methoden bietet, wie dem Einsatz von Podcast- und Videoformaten.[16]

Hinzu kommt, dass Studierende in vielen Fächern während der Einführungsphase bei der Materialwahl den Literaturempfehlungen ihrer Dozent*innen folgen oder auf etablierte Standardwerke zurückgreifen, dieses Muster ist in der Rechtswissenschaft besonders ausgeprägt. Häufig liegen diese Werke zudem ausschließlich in Printform vor. Dies verstärkt bestehende Pfadabhängigkeiten am Markt und erschwert die Sichtbarkeit von OER- bzw. OA-Alternativen. Auch für Bibliotheken sind sowohl dieser Umstand als auch die nach wie vor starke Printorientierung von Bedeutung: Zum einen müssen oftmals große Stückzahlen angeschafft werden, um ganze Jahrgänge zu versorgen. Zum anderen profitieren Verlage von der hohen Nachfrage nach bestimmten Werken, indem sie restriktive Erwerbskonditionen hinsichtlich des Formats durchsetzen. Da nur wenige Werke zugleich in analoger und digitaler Form erscheinen, entsteht sowohl für Bibliotheken bei der Beschaffung als auch für Studierende eine unübersichtliche Landschaft juristischer Informationsressourcen – geprägt von zahlreichen Medienbrüchen.[17]

Im Rahmen der Suche nach geeigneten Dienstleistungen bieten innovative Infrastrukturlösungen, wie „experimentelle Veröffentlichungen“[18], einen interessanten Ausgangspunkt. Das Format sprengt Konventionen in Bezug auf Linearität, Workflowablauf, Einbindung multimedialer Inhalte, Beziehungen verschiedener Werke zueinander sowie allgemein die Modalitäten digitaler wissenschaftlicher Publikationen. Mit diesem radikalen Bruch zur üblichen Publikationspraktik rechtwissenschaftlicher Lehrbücher können innovative Ansätzen für die Disziplin identifiziert werden. Eine Form dieser Publikationsart stellen sogenannte „living documents“ dar, die auch im Bereich der selbständigen Werke sowie in der Rechtswissenschaft an Aufmerksamkeit gewinnen. Nach ihrer initialen Veröffentlichung in einem (OA-)Verlag sind sie nicht nur dort als digitale und Printversion verfügbar, sondern stehen auf Plattformen wie Wikibooks[19] einer offenen Autorenschaft zur Kommentierung, Diskussion und Weiterarbeit zur Verfügung. Die Überarbeitungen und Erweiterungen können dabei von der originalen Autorschaft, aber auch von außenstehenden Personen eingehen. Über eine chronologische Versionierung wird sichergestellt, dass die verschiedenen Zwischenschritte zur aktuellen Version erhalten bleiben. Solche Publikationen erreichen potenziell nie eine endgültige Fassung, können aber z. B. im Kontext von Lehrbüchern den Stand der Disziplin und der Rechtsprechung immer aktuell abbilden und über verschiedene Versionen den Weg dorthin aufzeigen.[20] Ein bekanntes Beispiel aus der Rechtswissenschaft wäre hierbei das Lehrbuch Verwaltungsrecht in der Klausur, das als OpenRewi-Projekt veröffentlicht wurde.[21] Bevor Änderungen herausgegeben werden, wird die Qualität eines Beitrags durch die Herausgebenden sichergestellt.

4.2 Publikationsworkflows

Einen weiteren Ausgangspunkt zur Eingrenzung der Tools bietet die Definition der DINI AG Elektronisches Publizieren für OA-Publikationsdienste. Als Publikationsdienst versteht die AG eine umfassende Dienstleistung für die Veröffentlichung, nachhaltige Bereitstellung und Verbreitung von Publikationen. Als Schlussfolgerung fallen gemäß der Definition mehrheitlich institutionelle, institutsübergreifende und fachbezogene OA-Repositorien sowie OA-Zeitschriften darunter.[22] Unser Fokus auf Lehrbücher und die damit einhergehende Zielgruppe der rechtswissenschaftlichen Autor*innen führte dazu, dass auch Editier- und Schreibumgebungen betrachtet wurden. Somit wurde die DINI-Kategorisierung um die Erstellung und Redaktion von selbstständigen Werken erweitert.

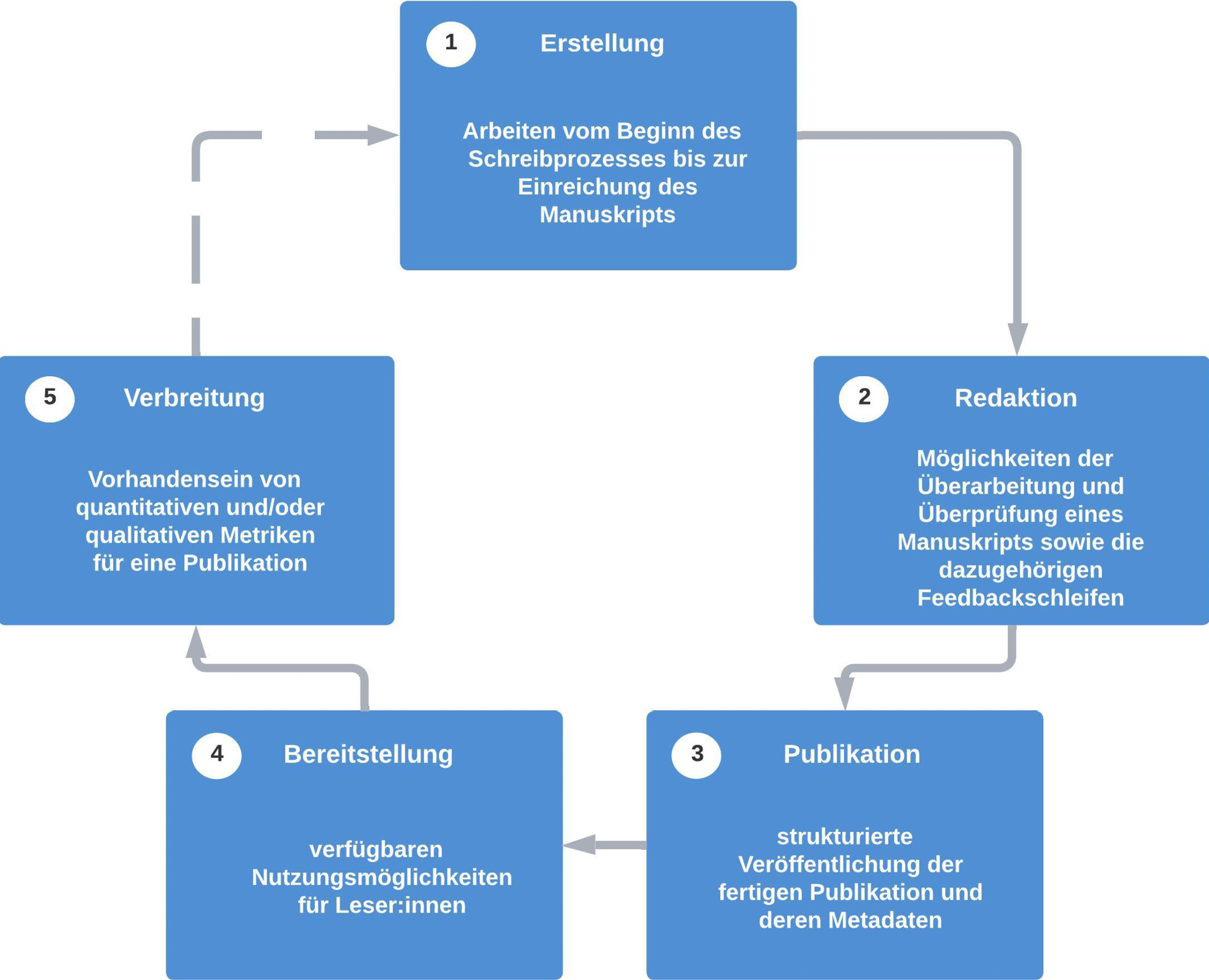

Daraus leitet sich ein Publikationsprozess ab, der sich in fünf Schritten von der Erstellung einer Manuskriptversion bis zur veröffentlichten Publikation gliedert. Vorangegangene Phasen des Forschungsprozesses sowie die Aspekte von Literatur- und Informationsrecherche werden hier explizit ausgelassen. Der zur Analyse herangezogene Workflow kann wie folgt veranschaulicht werden.

Zur Eingrenzung auf die Zielgruppe werden Aspekte des Designs und Arbeiten im Satz sowie das Publikationsdesign insgesamt im Folgenden nur am Rande behandelt.

4.3 Publikationstools und Open Science

Im Kontext von Open Science kommt dem Attribut „wissenschaftsgetragen“ auch bei OA-Infrastrukturen eine besondere Bedeutung zu.[23] Zum einen stellt es die sinngemäße Übersetzung der englischen Begriffe „scholar-led“, „academic-led“ sowie „community-led“ dar, verzichtet jedoch auf eine genaue Differenzierung der angesprochenen Personengruppen. Da der Fokus der deutschen Version („wissenschaftsgetragen“) nicht auf Personen, sondern der Wissenschaft allgemein liegt, kann sie als Mischung aus dem umfassenden auch nicht-wissenschaftlichen Gruppen „community-led“ und dem wissenschaftszentrischen „scholar-led“ gedeutet werden.[24] Im Mittelpunkt steht die Beschreibung selbstorganisierter Gruppen in der Wissenschaft.

Dabei ist „wissenschaftsgetragen“ nicht deckungsgleich mit „wissenschaftsgeleitet“. In der Praxis werden die Begriffe „wissenschaftsgeleitet“ und „wissenschaftsgeführt“ häufig synonym verwendet, während „wissenschaftsgetragen“ eine institutionelle Zugehörigkeit impliziert. Eine einheitliche Nutzung konnte sich jedoch bisher nicht etablieren. Im Folgenden wird der Begriff „wissenschaftsgetragen” für Dienstleistungen verwendet, die entweder aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft stammen oder von ihr betrieben werden. Da die unter diesen Begriff fallenden Dienstleistungen keine hinreichend große Auswahl bzw. Abdeckung des Publikationsprozesses zulassen, wurde entschieden, auch Tools und Dienstleistungen aufzunehmen, die sich lediglich an Mitglieder der wissenschaftlichen Gemeinschaft richten. Somit können auch Infrastrukturdienstleistungen betrachtet werden, die die zentrale Zielgruppe der Forschenden adressieren und nicht zwingend von diesen selbst stammen.

Publikationsworkflow für selbstständige rechtswissenschaftliche Publikationen mit Beschreibungen der Schritte[25]

In der Wissenschaft gibt es seit Langem den Trend, dass Forschung nicht mehr allein, sondern zunehmend in größeren Gruppen von Wissenschaftler*innen stattfindet.[26] Damit einher geht, dass Forschungsergebnisse zunehmend in größeren Autor*innengruppen niedergeschrieben werden, woraus der Bedarf nach kollaborativen und störungsfreien Schreibumgebungen zur Erstellung gemeinsamer Dokumente erwächst. Dadurch entsteht jedoch ein höherer Planungs- und Koordinierungsaufwand, wie bei der Auswahl geeigneter Tools und dem Aufstellen gemeinsamer Leitlinien zum Schreiben,[27] was in der Praxis zu erheblichen Verzögerungen führen kann.

Zusammenarbeit gibt es auch im Bereich der juristischen Lehrbücher. Ein Beispiel hierfür ist der Verein bzw. die Community OpenRewi[28]. Die Publikationen entstehen in themenspezifischen Autor*innenteams, in denen erfahrene Expert*innen gemeinsam mit engagierten Nachwuchswissenschaftler*innen aktuelle Themen bearbeiten. Einige dieser Projekte weisen zudem Merkmale von umfassenden offenen Publikationen wie massively open online papers (MOOPs) auf, die auf einer dynamischen Anzahl an Autor*innen beruhen und sich durch einen Austausch über disziplinäre Grenzen und Communitys hinweg auszeichnen. Dazu zählen ebenfalls viele OpenRewi-Veröffentlichungen, an denen neben den Herausgeber*innen teilweise bis zu 40 Autor*innen an einem Werk mitwirken können, wie es bei dem Lehrbuch zum Sozialrecht[29] sowie dem bereits erwähnten Verwaltungsrecht in der Klausur[30] der Fall war.

Diese Initiative könnte ein Zeichen dafür sein, dass Kooperation in der Rechtswissenschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt. Aufgrund der bislang vorherrschenden Konventionen wie dem „Zwei-Bücher-Weg“[31] dominieren in der aktuellen Publikationspraxis der Rechtswissenschaft immer noch zumeist Werke mit Einzelautorschaft, die reputationsförderlich für die erstellenden Autor*innen wirken.

Weiterhin ist eine Zunahme der Bedeutung von Open-Source-Software (OSS)[32] für das wissenschaftliche Publizieren zu beobachten. Speziell im Bereich von OA-Publikationen wird die Öffnung der gesamten Wissenschaftsinfrastruktur, inklusive der eingesetzten Software, als ein prinzipielles Ziel von Open Science verstanden.[33] Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Abhängigkeit von privatwirtschaftlichen Entscheidungen möglichst minimiert wird und Forschungsergebnisse und -infrastrukturen zugänglich, nachvollziehbar und weiterverwendbar bleiben.[34]

Ein aufkommendes Modell, das vorwiegend von kommerziellen Anbietern betrieben wird, besteht darin, Software unter eine Open-Source-Lizenz zu stellen und gleichzeitig das Hosting oder weitere technische Infrastrukturen gegen Entgelt anzubieten. In bestimmten Fällen werden die Grundfunktionen der Software dann im Rahmen eines sogenannten Freemium-Modells mit kostenlosen Basisfunktionen und kostenpflichtigen Erweiterungen angeboten. Innerhalb des Spektrums der Softwareoffenheit hat sich daher der Begriff „Free and Open Source Software“ (FOSS)[35] etabliert. Er geht auf die geschichtlich bedingte Trennung der Open-Source- und Free-Software-Bewegungen[36] zurück und dient dazu, vollständig kostenlose Software ohne kostenpflichtige Zusatzleistungen – wie sie bei Open-Source-Lösungen potenziell bestehen – hervorzuheben. Wie OSS- werden auch FOSS-Lösungen häufig wissenschaftsgetragen von kleinen Gruppen entwickelt und sind auf deren jeweiligen Anwendungszweck zugeschnitten. Nicht zuletzt ist aufgrund der Open-Source-Bedingungen von vielen Fördergebern davon auszugehen, dass in Zukunft immer häufiger Softwarelösungen, die auf FOSS basieren, in der Wissenschaft zum Einsatz kommen werden. FOSS, aber auch OSS, kämpfen häufig mit einem Mangel an zeitlichen und finanziellen Ressourcen, wodurch ihre Entwicklung in hohem Maße von der Formalisierung ihrer jeweiligen Communitys abhängig ist. Zudem können politische, sprachliche und fachliche Begrenzungen die Verbreitung einer Software einschränken und eine breite Sichtbarkeit sowie Durchdringung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft verhindern.[37]

Für die diesem Artikel zugrundeliegende Auswahl an Tools wurde primär das Vorhandensein einer offenen Lizenz berücksichtigt, was auch kostenpflichtige Software einschließt. Eine zusätzliche Beschränkung auf kostenfreie Angebote oder FOSS würde die Auswahl an Tools stark limitieren.

Nicht nur die Nutzung proprietärer Software, sondern auch die Wahl der Hosting-Methode kann für wissenschaftliche Communitys oder Projekte zu einem Abhängigkeitsverhältnis gegenüber Anbietern führen. Im Rahmen des Open-Science-Paradigmas gibt es daher Diskussionen über die Implementierung dezentraler statt zentraler Infrastrukturen. Die Veröffentlichung des Codes einer Infrastruktur unter einer OS-Lizenz zur Betreibung bestimmter Software sowie einer komplementären Dokumentation bildet den Kern dieses Gedankens.[38] Für dezentrales Hosting spricht unter anderem eine potenziell geringere Abhängigkeit von einem Anbieter sowie eine höhere Ausfallsicherheit. Ein zentral bei einem Anbieter oder auch selbst gehostetes System wiederum hat den Vorteil, dass Probleme und Bugs schneller gelöst sowie neue Funktionen schneller implementiert werden können.[39] Ob eine zentrale oder dezentrale Lösung eingesetzt wird, hängt vom jeweiligen Einsatzzweck sowie den bereitstehenden finanziellen und personellen Ressourcen ab. Die meisten hier vorgestellten Tools sind zentral gehostet. Es kann jedoch zwischen selbst gehosteten und cloudbasierten Systemen unterschieden werden.

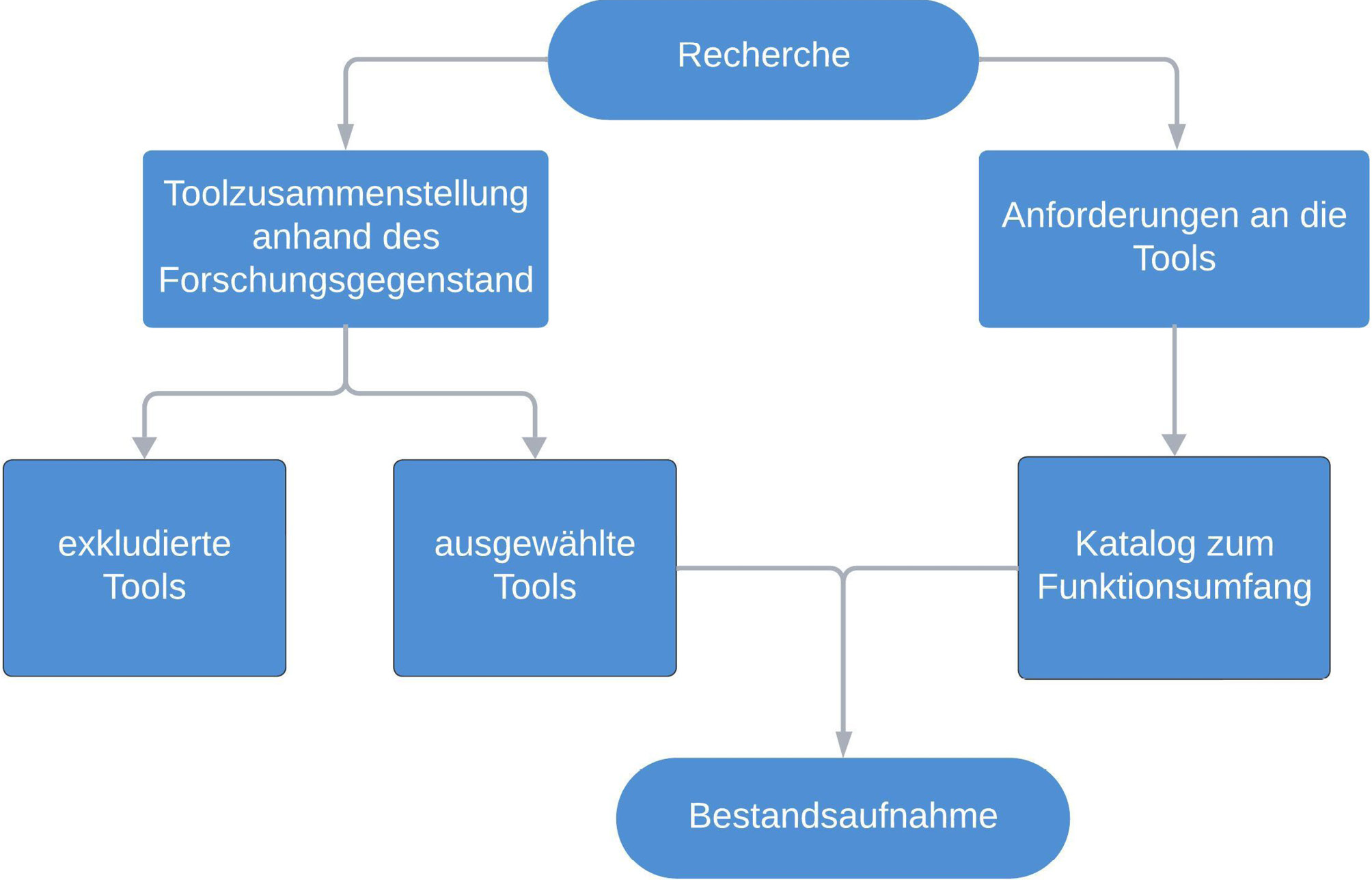

Darstellung des methodischen Vorgehens der Bestandsaufnahme

Jeder der zuvor genannten Aspekte für sich, aber besser noch im koordinierten Verbund, könnte zu einer Öffnung der Publikationskultur beitragen. Die Einbettung der vorgestellten Publikationsdienste in disziplinspezifische Angebote hängt von ihrem Ziel ab und muss für die Rechtswissenschaft in weiteren Schritten geklärt werden. Die hier vorgestellte Toolzusammenstellung bildet den Ausgangspunkt dafür.

5 Ablauf der Bestandsübersicht

Die hier erarbeitete Übersicht der Infrastrukturlösungen erfolgte in mehreren Schritten. Die folgende Abbildung veranschaulicht den Ablauf.

Zur Identifizierung der Tools und Services wurde eine initiale Recherche durchgeführt, die eine große Anzahl infrage kommender Tools ergab. Diese wurden mit bereits veröffentlichten Bestandsanalysen in verschiedenen Bereichen der Publikationsinfrastrukturlandschaft und weiteren Tool-Sammlungen[40] durch neue Services ergänzt und weiterhin mithilfe der ermittelten Kriterien abgeglichen.

Um die Produktspezifikationen zu prüfen und einen verlässlichen Eindruck von der Praxistauglichkeit zu gewinnen, wurden für die Aufnahme eines Tools in die Übersicht vorrangig Informationsquellen der Hersteller – darunter offizielle Webseiten, technische Dokumentationen sowie kostenfreie Testversionen – herangezogen.

6 Kriterien

Basierend auf den erarbeiteten Grundlagen und „The Principles of Open Scholarly Infrastructure“[41] wurden deduktiv Kriterien gesammelt, um die recherchierten Tools einzugrenzen. Im Folgenden wird zwischen „Muss“-, „Soll“- und „Kann“-Kriterien unterschieden. Die Reihenfolge der Kriterien drückt keine Bewertung aus.

Bestandsübersicht (Text in kursiv stellt einen Freitext dar)

|

Name |

[Name des Tools] |

|

Entwicklung |

[Name der entwickelnden Organisation] |

|

URL |

[Link zum Tool] |

|

Datenschutz |

[GDPR-konform, keine Angaben] |

|

Beispiel für selbstständige Publikation |

[Link zu einer Beispielpublikation, n.v.] |

|

Versionsnummer |

[ausgeschriebene Versionsnummer] |

|

Letzter Stand |

[Datum der letzten Überprüfung des Tools] |

|

Publikationsworkflow |

[Erstellung, Redaktion, Publikation, Bereitstellung, Verbreitung] |

|

Zusammenarbeit in Echtzeit |

[ja, nein, teilweise] |

|

Lizenz |

[Kürzel der Lizenz, n.v.] |

|

FOSS/OSS |

[FOSS, OSS, n.v.] |

|

Links zum Code |

[Link zum Coderepositorium] |

|

Finanzierung |

[kommerziell, Freemium, nicht-kommerziell] |

|

Hosting |

[lokales Hosting, Cloud-Hosting] |

Das Tool muss …

sich zur Erstellung von selbstständigen Publikationen wie Monografien, Lehrbüchern und Kommentaren eignen.

sich in mindestens einem der dargestellten Bereiche des Publikationsworkflows (Erstellung, Redaktion, Publikation, Bereitstellung, Verbreitung) integrieren lassen.

in das Verständnis einer wissenschaftsgetragenen Software passen, die sich an Forschende richtet, oder von einer wissenschaftsnahen Institution betrieben wird.

Das Tool soll …

die kollaborative Zusammenarbeit in Echtzeit unterstützen.

im offenen Quellcode (OSS) vorliegen.

kontinuierlich zur Verfügung stehen und auf absehbare Zeit aktiv weiterentwickelt werden.

Das Tool kann …

kostenfrei genutzt werden können (FOSS).

innovative Ansätze für die Veröffentlichung von selbstständigen Publikationen bieten.

kann auf eigenen Servern gehostet werden.

Folgende Toolarten wurden nicht weiter betrachtet, da sie für die Zielgruppe und den Zweck vernachlässigbar sind. Ausgeschlossen werden …

Repositoriensoftware, wie DSpace[42], die die Grundlage von vielen Repositorien darstellen. Ihr spezifischer bibliothekarischer Anwendungszweck befindet sich nicht im Rahmen der Untersuchung.

Academic Social Networks, wie ResearchGate[43], die sich auf einer Metaebene mit dem Publizieren beschäftigen. Der dortige Fokus auf die Vernetzung von Wissenschaftler*innen befindet sich nicht im Rahmen dieser Untersuchung.

Einzelprojekte, die lediglich eine Zusammenstellung mehrerer digitaler Services darstellen.

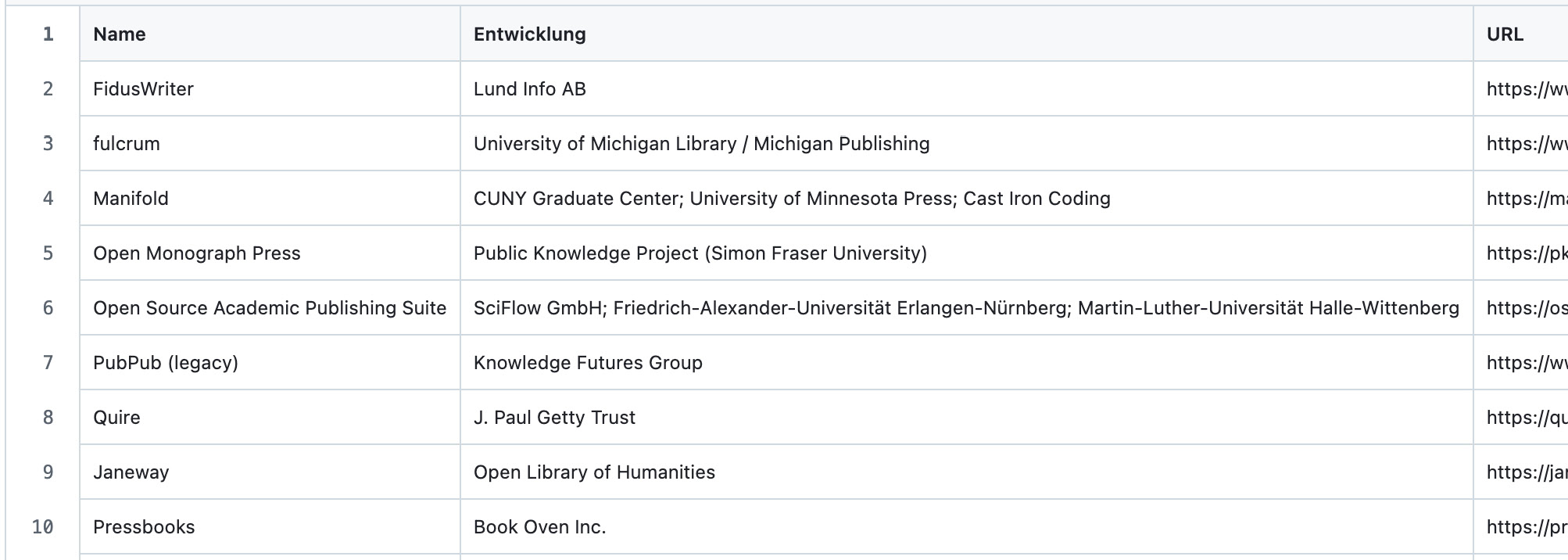

7 Bestandsübersicht

Die Grundlage für die Übersicht schaffen die aus der Forschungsliteratur stammenden Kriterien (siehe Abschnitt Kriterien), aus denen die folgenden Merkmale in einer Tabelle[44] zusammengetragen werden:

Durch diese Herangehensweisen kann das Potenzial der Tools in ihren Leistungsumfängen und den Eigenschaften grundlegend eingeschätzt werden. Die komplette Übersicht kann auf GitHub[45] (siehe Abb. 3) eingesehen sowie heruntergeladen und um eigene Tools ergänzt werden. Die Übersicht wird als maschinenlesbare CSV-Datei bereitgestellt und unregelmäßig erweitert.

8 Fazit und Ausblick

Insgesamt stellen die ermittelten Tools unterschiedliche Infrastrukturlösungen für verschiedene Anwendungsfälle dar. Der hier vorgenommene Schwerpunkt auf dem Publikationsworkflow bildet lediglich den groben Ablauf einer Veröffentlichung ab. Aufgrund der festgestellten hohen Dynamik und Schnelllebigkeit (siehe Auswahl bereits erstellter Bestandsaufnahmen) in diesem Bereich bleiben einzelne Publikationsdienstleistungen unberücksichtigt oder werden zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise eingestellt. Ziel ist es, die vorhandenen Möglichkeiten und Ansätze darzustellen, die als Ausgangspunkt für die Konzeption einer neuen offenen Publikationsumgebung dienen können. Im Vordergrund sollten dabei effiziente und anpassbare Systeme stehen, die versuchen, SSP-Prinzipien zu etablieren, um vor allem den Aufwand während des Editions- und Publikationsprozesses zu reduzieren.

Snapshot der Bestandsübersicht auf GitHub

Ausgehend von diesen Überlegungen entwickelte sich die „Nonscalability-Theory“ als Anknüpfungspunkt für die weitere Projektzeit von KidRewi. Hierbei vernetzen sich Infrastrukturvorhaben untereinander, beispielsweise Bibliotheken oder forschungsnahe Einrichtungen, um von der Vielfalt eigenständiger Systeme mit unterschiedlichen Stärken zu profitieren.[46] KidRewi folgt dabei drei Leitprinzipien: (1) auf die Rechtswissenschaft zugeschnittene modularisierte, föderierbare (technische) Komponenten, die einzelnen Workflowschritten zugeordnet sind, (2) standardisierte Schnittstellen mit SSP-Eignung bzw. -Nähe, (3) eine verteilte Trägerschaft.

Eine mögliche verteilte Trägerschaft setzt auf Akteure, die fachlich und technisch Impulse geben und Zugänge in die Community eröffnen. Als Türöffner könnte vor allem der Fachinformationsdienst für internationale und interdisziplinäre Rechtsforschung durch seine Reichweite und Bekanntheit in der rechtswissenschaftlichen Community wirken und dabei eine wichtige Rolle im Reputationsmanagement und beim Impact rechtswissenschaftlicher Lehrbücher einnehmen. Technische und serviceorientierte Partner flankieren dieses Momentum: Beispielsweise zeigt die TIB in Hannover mit NextgenBooks[47], wie übertragbare, automatisierte Publikationspipelines für Bücher (vom Quelltext bis PDF/HTML/EPUB) integriert werden können, während die Universitätsbibliothek Heidelberg demonstriert, wie ein breites OA-Serviceangebot Betrieb, Beratung und Langzeitverfügbarkeit institutionell verlässlich absichert. Disziplinäre Vorreiter wie OpenRewi oder der Verfassungsblog schaffen zugleich direkte Andockpunkte in der Fachcommunity, testen modulare Bausteine unter Realbedingungen und erhöhen Sichtbarkeit sowie Akzeptanz.

Aus diesem Zusammenspiel mehrerer Systeme können Strukturen entstehen, die lokale, disziplinspezifische Praktiken bewahren, während Interoperabilität und wechselseitige Nachnutzung gewährleistet sind. Das System wächst dabei vernetzt statt homogen, vermeidet Lock-ins und erlaubt kleinteilige Implementierungen, die sich situativ kombinieren lassen. Schlussendlich wäre ein robustes System geschaffen, das nicht auf Skalierbarkeit und Homogenisierung disziplinspezifischer Publikationspraktiken setzt.

Ein Blick in die deutsche Rechtswissenschaft verdeutlicht, wie bedeutsam die Entwicklung offener Werkzeuge und frei zugänglicher Publikationsformate insbesondere für Studierende ist. In diesem Kontext hat sich etwa die Plattform „dskrpt“ etabliert. Zwar handelt es sich dabei um ein kommerzielles Angebot, doch wurden dort bereits erste OA-Lehrbücher – beispielsweise im Strafrecht[48] – veröffentlicht. Dass jedoch OA-Publikationen ausgerechnet auf einer proprietären Plattform erscheinen, macht die bestehende Lücke deutlich und unterstreicht die Dringlichkeit, nachhaltige, nicht-kommerzielle Infrastrukturen für die Rechtswissenschaft zu schaffen.

Gestützt auf diese Analyse könnte weiterhin die Einbindung fachfremder Publikationskonzepte in die Rechtswissenschaft für Folgeanalysen im Mittelpunkt stehen. Auf diese Weise könnten für die Rechtswissenschaft bislang unerschlossene Lücken und Potenziale zu anderen Disziplinen identifiziert und für vollkommen neue, disziplineigene Strukturen adaptiert werden.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die technische Umstellung für viele Lehrbuchautor*innen in der Rechtswissenschaft eine nicht zu unterschätzende Hürde darstellen kann. Einerseits erfordert die Einarbeitung in offene Publikationstools und -prozesse zusätzlichen Zeitaufwand, andererseits unterscheiden sich diese Verfahren von den eingespielten Routinen, die sowohl bei der Erstellung als auch bei der Nutzung juristischer Lehrwerke etabliert sind. Umso wichtiger ist es, beim Aufbau einer OA-Publikationsinfrastruktur für die Rechtswissenschaft die technischen Aspekte nicht als Belastung, sondern als Chance zu begreifen: Sie sollten als Innovationen und Erweiterungen konzipiert werden, die einerseits die vertrauten Arbeitsweisen bestmöglich unterstützen und andererseits die Funktionen sowie Best-Practice-Standards einer modernen Open-Science-Publikationskultur bereitstellen.

Über die Autoren

Jonas Hantow

Yan Heinemann

Literaturverzeichnis

Adema, Janneke; Bowie, Simon; Mars, Marcell; Steiner, Tobias (2022): Books Contain Multitudes: Exploring Experimental Publishing (2022 update). Zenodo. DOI:10.5281/ZENODO.6545475.10.21428/785a6451.1792b84fSuche in Google Scholar

Adema, Janneke; Moore, Samuel (2021): Scaling Small; Or How to Envision New Relationalities for Knowledge Production. In: Westminster Papers in Communication and Culture, 16 (1). DOI:10.16997/wpcc.918.10.16997/wpcc.918Suche in Google Scholar

Bilder, Geoffrey; Lin, Jennifer; Neylon, Cameron (2020): The Principles of Open Scholarly Infrastructure. DOI:10.24343/C34W2H.10.64000/hzemx-j7n79Suche in Google Scholar

DINI AG Elektronisches Publizieren (2022): DINI-Zertifikat für Open-Access-Publikationsdienste 2022. DOI:10.18452/24678.Suche in Google Scholar

Eisentraut, Nikolas (2019): Open Educational Resources in der Rechtswissenschaft. In: JuWissBlog. Verfügbar unter https://www.juwiss.de/32-2019/, veröffentlicht am 28.02.2019, zugegriffen am 24.04.2025.Suche in Google Scholar

Eisentraut, Nikolas (Hrsg.) (2020): Verwaltungsrecht in der Klausur. Berlin: De Gruyter. DOI:10.1515/9783110656220.10.1515/9783110656220Suche in Google Scholar

Fischer, Georg (2022): Im Ringen um Erkenntnis und Anerkennung: Wie Rechtswissenschaftler*innen das eigene akademische Publizieren im Zuge von Open Access sehen. In: RuZ – Recht und Zugang, 3 (1), 19–49. DOI:10.5771/2699-1284-2022-1-19.10.5771/2699-1284-2022-1-19Suche in Google Scholar

Frassl, Marieke A.; Hamilton, David P.; Denfeld, Blaize A. et al. (2018): Ten simple rules for collaboratively writing a multi-authored paper. In: PLOS Computational Biology, 14 (11). DOI:10.1371/journal.pcbi.1006508.10.1371/journal.pcbi.1006508Suche in Google Scholar

Hyde, Adam (2021): Single Source Publishing: A investigation of what Single Source Publishing is and how this „holy grail“ can be achieved. Verfügbar unter https://coko.foundation/articles/site.url, veröffentlicht am 16.08.2021, zugegriffen am 13.08.2025.Suche in Google Scholar

Jiménez, Rafael C.; Kuzak, Mateusz; Alhamdoosh, Monther et al. (2017): Four simple recommendations to encourage best practices in research software. In: F1000Research, 6 (Juni), 876. DOI:10.12688/f1000research.11407.1.10.12688/f1000research.11407.1Suche in Google Scholar

Kieselstein, Jana (2014): Anforderungen an die Bibliotheken der Rechtswissenschaft. In: Handbuch Hochschulbibliothekssysteme. Leistungsfähige Informationsinfrastrukturen für Wissenschaft und Studium, hg. von Konstanze Söllner und Wilfried Sühl-Strohmenger. Berlin: De Gruyter Saur.10.1515/9783110310092-020Suche in Google Scholar

Koseoglu, Suzan; Bozkurt, Aras (2018): An exploratory literature review on open educational practices. In: Distance Education, 39 (4), 441–61. DOI:10.1080/01587919.2018.1520042.10.1080/01587919.2018.1520042Suche in Google Scholar

Lewis, David W. (2020): A Bibliographic Scan of Digital Scholarly Communication Infrastructure | Educopia Institute. Verfügbar unter https://educopia.org/mapping-the-scholarly-communication-landscape-bibliographic-scan/, zugegriffen am 08.12.2024.Suche in Google Scholar

Manz, Wolfgang; Wolff, Jörg (2021): Recht und Didaktik. In: Zeitschrift für Didaktik der Rechtswissenschaft, 8 (2), 97–115. DOI:10.5771/2196-7261-2021-2-97.10.5771/2196-7261-2021-2-97Suche in Google Scholar

Maxwell, John; Hanson, Erik; Desai, Leena et al. (2019): Mind the Gap: A Landscape Analysis of Open-Source Publishing Tools and Platforms. 1. Aufl. Oxford: MIT Press. DOI:10.21428/6bc8b38c.2e2f6c3f.10.21428/6bc8b38c.2e2f6c3fSuche in Google Scholar

Pampel, Heinz; Bargheer, Margo; Bertelmann, Roland et al. (2024): Thesen zur Zukunft des wissenschaftsgeleiteten Open-Access-Publizierens – Entwicklung und Diskussion in einem partizipativen Prozess. In: BIBLIOTHEK – Forschung und Praxis, 48 (2), 322–33. DOI:10.1515/bfp-2024-0027.10.1515/bfp-2024-0027Suche in Google Scholar

Rieger, Oya Y.; Schonfeld, Roger (2023): Common Scholarly Communication Infrastructure Landscape Review. Ithaka S+R. DOI:10.18665/sr.318775.10.18665/sr.318775Suche in Google Scholar

Schimmel, Roland (2014): Juristische Fachdidaktik 2.0.14: Reichweitendefizitkompensationsstrategien(?). In: Zeitschrift für Didaktik der Rechtswissenschaft, 1 (2), 89–92. DOI:10.5771/2196-7261-2014-2-89.10.5771/2196-7261-2014-2-89Suche in Google Scholar

Steiner, Tobias (2023): Lost in translation? Revisiting notions of community- and scholar-led publishing in international contexts. In: ScholarLed Blog. Verfügbar unter https://blog.scholarled.org/lost-in-translation-revisiting-notions-of-community-and-scholar-led-publishing-in-international-contexts/, veröffentlicht am: 04.07.2023, zugegriffen am 01.12.2023.10.59350/2z69g-xbz37Suche in Google Scholar

Tennant, Jonathan; Agarwal, Ritwik; Baždarić, Ksenija et al. (2020): A tale of two „opens“: intersections between Free and Open Source Software and Open Scholarship. DOI:10.31235/osf.io/2kxq8.10.31235/osf.io/2kxq8Suche in Google Scholar

Tennant, Jonathan; Bielczyk, Natalia; Tzovaras, Bastian et al. (2020): Introducing Massively Open Online Papers (MOOPs). In: KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies, 4 (April), 1. DOI:10.5334/kula.63.10.5334/kula.63Suche in Google Scholar

Wuchty, Stefan; Jones, Benjamin F.; Uzzi, Brian (2007): The Increasing Dominance of Teams in Production of Knowledge. In: Science, 316 (5827), 1036–39. DOI:10.1126/science.1136099.10.1126/science.1136099Suche in Google Scholar

Zumbach, Jörg; Kotzebue, Lena von; Trueltzsch-Wijnen, Christine; Deibl, Ines (Hrsg.) (2023): Digitale Medienbildung: Pädagogik – Didaktik – Fachdidaktik. Münster, New York: Waxmann.Suche in Google Scholar

© 2025 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.