Zusammenfassung

Wissenschaftsblogs fördern eine offene Kommunikation wissenschaftlicher Inhalte und leisten damit einen Beitrag sowohl zum wissenschaftsinternen Austausch als auch zum Dialog mit der Gesellschaft. Eine Herausforderung stellt die Sicherung der langfristigen Verfügbarkeit von Wissenschaftsblogs und ihren Inhalten dar. Ziel dieses Artikels ist es, einen Überblick über die wissenschaftliche Bloglandschaft in Deutschland zu geben und dabei die Integration von Wissenschaftsblogs in digitale Informationsinfrastrukturen zu untersuchen. Daher wird in diesem Artikel eine Kartierung der deutschen Wissenschaftsbloglandschaft präsentiert. Hierzu wurde ein Datensatz von 866 deutschen Wissenschaftsblogs analysiert. Die Ergebnisse der Analyse bestätigen die mangelnde Integration von Wissenschaftsblogs in bestehende digitale Informationsinfrastrukturen, zeigen jedoch auch erste Bemühungen zur Sichtbarmachung und langfristigen Verfügbarkeit wissenschaftlicher Blogs und ihrer Inhalte. Die Studie präsentiert zentrale Erkenntnisse über deutsche Wissenschaftsblogs und diskutiert Strategien, um ihre Integration in digitale Informationsinfrastrukturen zu fördern, mit Relevanz für sowohl Expert:innen aus Informationsinfrastrukturen als auch Blogger:innen.

Abstract

Scholarly blogs serve as a platform for sharing scholarly output both inside and outside of academia. However, questions arise concerning the assurance of the long-term accessibility of scholarly blogs and their contents. The purpose of this paper is to provide an overview of the scholarly blog landscape in Germany and examine how scholarly blogs are integrated into digital research and information infrastructures. Following a review of the literature, in this paper, we map the landscape of scholarly blogs in Germany. Therefore, we (1) collected a sample of 866 German scholarly blogs, (2) developed analysis criteria and (3) collected data of each blog according to the analysis criteria. We present and discuss our data analysis in turn. Our findings confirm the lack of integration of scholarly blogs into existing digital research and information infrastructure but also uncover efforts that facilitate and build research and information infrastructure around scholarly blogging. We recommend stakeholders with the potential to further facilitate the long-term accessibility and preservation of scholarly blogs. Our study presents novel, original, and large-scale findings on German scholarly blogs and their integration into digital research and information infrastructures that are relevant to information professionals and blogging scholars.

1 Einleitung

Wissenschaftsblogs ermöglichen die Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse und Diskurse sowohl innerhalb akademischer Fachdiskurse als auch an die breite Öffentlichkeit.[1] Im Vergleich zu traditionellen wissenschaftlichen Publikationstypen bieten Wissenschaftsblogs eine frei zugängliche, kostengünstige, schnelle, offene und informelle Möglichkeit, Forschung zu kommunizieren, sowohl für Autor:innen als auch für Leser:innen.[2] Bisherige Studien zu Wissenschaftsblogs haben vielfältige Themen untersucht, etwa Wissenschaftsblogs als Instrument zur Wissenschaftskommunikation,[3] die Motivation von Wissenschaftler:innen zum Bloggen[4] und deren Blogging-Praktiken[5] sowie das Bloggen in spezifischen Fachbereichen.[6] Darüber hinaus wurden in der wissenschaftlichen Literatur zum Thema offene Fragen zur Qualitätssicherung[7] sowie zur Stellung, Funktion und Zukunftsperspektive von Blogs in der wissenschaftlichen Forschung diskutiert.[8]

Eine bislang wenig untersuchte Frage ist die nach der dauerhaften Zugänglichkeit von Blogs sowie den damit verbundenen infrastrukturellen Aspekten. Während digitale Informationsinfrastrukturen für andere wissenschaftliche Publikationstypen (bspw. für Bücher und Zeitschriften) etabliert sind, was deren langfristige Verfügbarkeit sichert, existieren diese Infrastrukturen und Prozesse für Wissenschaftsblogs bisher nicht.[9] Die Archivierung von Wissenschaftsblogs bringt sowohl rechtliche als auch technische Herausforderungen mit sich. Dies zeigt sich z. B. daran, dass Blogs häufig auch Bilder oder dynamische Inhalte wie Videos aber auch Links und Kommentare einbinden.[10] Während Autor:innen traditioneller wissenschaftlicher Publikationen die langfristige Verfügbarkeit ihrer Inhalte selten als ihre eigene Verantwortung betrachten,[11] wurde die langfristige Verfügbarkeit von Blogs vor allem von Blogger:innen selbst[12] oder von Projekten, die sich mit dem Aufbau von Infrastrukturen zur Archivierung von Wissenschaftsblogs befassen, diskutiert.[13]

In der wissenschaftlichen Literatur zum Thema existiert aktuell weder eine Übersicht über bestehende Wissenschaftsblogs noch Daten darüber, wie diese in bereits vorhandene digitale Informationsinfrastrukturen integriert sind. Der Begriff Informationsinfrastrukturen wird hier als die Interaktion sozialer, organisatorischer und technischer Aktivitäten definiert, die Forschungspraktiken ermöglichen und unterstützen.[14]

Der vorliegende Beitrag kartiert die Wissenschaftsbloglandschaft in Deutschland mit dem Ziel, deutsche Wissenschaftsblogs zu charakterisieren und Praktiken zu identifizieren, die ihre Zugänglichkeit und Nachnutzung gegenwärtig und langfristig sichern. Die folgenden drei Forschungsfragen werden in diesem Artikel bearbeitet:

Forschungsfrage 1: Wie unterscheiden sich Wissenschaftsblogs hinsichtlich ihrer Aktivität, institutionellen Affiliation und Sprache in den verschiedenen Disziplinen?

Forschungsfrage 2: Wie werden Wissenschaftsblogs und ihre Inhalte bereits in bestehende digitale Informationsinfrastrukturen integriert, um ihre langfristige Zugänglichkeit und Archivierung zu unterstützen?

Forschungsfrage 3: Welche Maßnahmen ergreifen Wissenschaftsblogger:innen, um die Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit ihrer Blog-Inhalte zu erleichtern?

Um diese Fragen zu beantworten, wurden 866 deutsche Wissenschaftsblogs gesammelt, erfasst und basierend auf den Forschungsfragen analysiert. Nachfolgend auf einen Literaturbericht erfolgt zunächst eine Analyse der Verteilung der Blogs nach Forschungsfeldern, Aktivität, Sprache sowie institutioneller Affiliation. Anschließend wird untersucht, inwieweit eine Integration der Blogs in bestehende Informationsinfrastrukturen bereits umgesetzt wird. Darauf aufbauend werden weitere Maßnahmen beschrieben, mit denen wissenschaftliche Blogger:innen die Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit ihrer Inhalte sichern. Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert und Empfehlungen für Akteur:innen formuliert, die zur langfristigen Sichtbarkeit und Verfügbarkeit von Wissenschaftsblogs beitragen können.

2 Literaturbericht

Um einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu gewinnen, wurde ein Scoping Review durchgeführt. Scoping Reviews eignen sich besonders für Themen, deren zentrale Konzepte, Trends und Forschungslücken noch nicht systematisch erfasst wurden.[15] Im Rahmen der Literaturrecherche wurde von August bis Dezember 2024 in Google Scholar und Scopus mit den Schlüsselwörtern „scholarly blogs“, „science blogs“ sowie den deutschen Begriffen „Wissenschaftsblog“ und „wissenschaftlicher Blog“ gesucht. Basierend auf relevanten Ergebnissen wurden dann Bibliografien und Zitationen dieser Publikationen überprüft. Aus der für relevant befundenen Literatur wurden Schlagwörter, Methoden, Blog-Terminologien (z. B. „academic blogs“, „science blogs“, „scholarly blogs“), Definitionen wissenschaftlicher Blogs, Zielsetzungen und Forschungsfragen, Ergebnisse, Limitationen sowie verbleibende Forschungslücken extrahiert. Diese Daten wurden in einer XLSX-Datei dokumentiert.[16] Basierend auf den extrahierten Daten wurde die Literatur in verschiedene Themenbereiche eingeordnet, die im Folgenden dargestellt werden.

2.1 Definitionen und Terminologie

Blogs (Kurzform für Weblogs) sind regelmäßig aktualisierte Websites, die Inhalte in Posts in umgekehrter chronologischer Reihenfolge speichern[17] und meist öffentlich zugänglich sind. Blogs können von Einzelpersonen, Institutionen oder auch privaten Firmen betrieben werden.[18] Die ersten Blogs entstanden in den späten 1990er-Jahren[19] und gewannen in den 2000er-Jahren als Teil des Web 2.0 immer mehr an Popularität. Der Begriff Web 2.0 beschreibt einen Wandel in der Nutzung des Internets, bei dem Inhalte zunehmend von Nutzer:innen selbst erstellt werden.[20] Ähnlich wie andere textuelle Inhalte enthalten Blogs häufig bibliografische Informationen wie Titelangaben, eine Beschreibung des Blogs oder Angaben über den:die Blogger:in. Weitere häufige Merkmale von Blogs sind Blogarchive (eine Übersicht mit Links zu älteren Blogeinträgen), Blogrolls (Empfehlungen für andere Blogs) und Blog Feeds.[21] Feeds sind maschinenlesbare Dateien in XML-Format, die in andere Anwendungen integriert werden können, um Daten auszutauschen. Die gängigsten Feed-Formate sind Rich Site Summary/Really Simple Syndication (RSS) und Atom.[22]

Als Blogs in den frühen 2000er-Jahren an Popularität gewannen, etablierten sich parallel auch vermehrt Blogs zu wissenschaftlichen Themen. Die Aktivitäten von Verlagen wie Burda (ScienceBlogs), Nature Publishing Group und Spektrum der Wissenschaft (SciLogs), die in den 2000er-Jahren damit begannen, Wissenschaftsblogs zu hosten, verstärkte die Bedeutung von Wissenschaftsblogs. Im Jahr 2008 fand zudem mit der Konferenz „ScienceBlogging“ in London eine der ersten spezifischen Fachkonferenzen zu diesem Thema statt.[23]

Eine allgemein anerkannte oder genutzte Definition des Begriffs „Wissenschaftsblog“ gibt es in der wissenschaftlichen Literatur nicht.[24] Grundsätzlich können Wissenschaftsblogs aber darüber definiert werden, dass sie entweder von Wissenschaftler:innen verfasst werden[25] oder sich mit wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen.[26] Wissenschaftsblogs ermöglichen daher sowohl die interne Wissenschaftskommunikation (engl. scholarly communication) innerhalb der Fachgemeinschaft als auch die externe Wissenschaftskommunikation (engl. science communication) mit der breiten Öffentlichkeit. Innerhalb der wissenschaftlichen Blog-Community gibt es Diskussionen darüber, welche Inhalte und welche Blogger:innen als wissenschaftlich genug gelten, um als Wissenschaftsblog oder wissenschaftliche Blogger:innen anerkannt zu werden.[27] Einige Forscher:innen argumentieren, dass Wissenschaftsblogs von aktiven Wissenschaftler:innen mit akademischer Affiliation verfasst sein müssen.[28] Andere schließen auch nichtakademische Autor:innen ein,[29] da weder die akademische Tätigkeit einer Person noch der wissenschaftliche Fokus eines Blogs allein seine Qualität oder seinen wissenschaftlichen Charakter garantieren.[30] Dadurch können auch Studierende,[31] Lehrkräfte[32] der Wissenschaftsjournalist:innen Wissenschaftsblogs betreiben.[33] Im Gegensatz zu traditionellen wissenschaftlichen Publikationen werden Wissenschaftsblogs i. d. R. nicht vor der Veröffentlichung formal begutachtet (z. B. im Rahmen von Peer-Review-Verfahren) und sind oft nicht langfristig archiviert.[34] Der Grad der Anerkennung von Wissenschaftsblogs als akademische Publikationen variiert zudem je nach Fachdisziplin.[35]

Während sich im deutschen die Begriffe „Wissenschaftlicher Blog“[36] und „Wissenschaftsblog“[37] etabliert haben, existiert in der englischen wissenschaftlichen Literatur eine größere Diversität an Begriffen wie beispielsweise „academic blogs“,[38] „research blogs“,[39] „science blogs“[40] und „scientific blogs“.[41] Köhler unterscheidet zwischen „Wissenschaftlerblogs“, die als persönliche Online-Journale von Wissenschaftler:innen fungieren, und „Wissenschaftsblogs“, die Wissenschaft in klassischer Weise kommunizieren.[42] Diese Differenzierung hat sich jedoch nicht durchgesetzt. Einige Forscher:innen und Blogger:innen unterscheiden zudem zwischen verschiedenen Blogtypen,[43] darunter Forschungsprogramm-Blogs, Event-Blogs, Laborblogs, Dissertationsblogs, Seminarblogs[44] und Forschungsgruppenblogs[45].

Publikationsaufkommen zum Thema Wissenschaftsblogs

2.2 Forschungsstand

Ein häufig behandeltes Thema in der Forschung zu Wissenschaftsblogs ist die Rolle von Wissenschaftsblogs innerhalb bestehender Strukturen der Wissenschaftskommunikation.[46] Wissenschaftsblogs werden dabei als alternative Plattformen für den akademischen Diskurs sowie als alternativer Publikationstyp betrachtet, was meist als positive Entwicklung gewertet wird.[47] Vorherige Studien haben sich auch mit der Rolle von Blogs in spezifischen Disziplinen, insbesondere in der Klimawissenschaft,[48] Geschichtswissenschaft,[49] Rechtswissenschaft[50] und der Medizin,[51] befasst. Untersucht wurde auch das wissenschaftliche Microblogging. Microblogs sind in der Regel auf Plattformen wie Twitter/X, Bluesky oder Mastodon angesiedelt und veröffentlichen im Vergleich zu Wissenschaftsblogs kürzere Inhalte in kleineren Abständen.[52]

Ein weiteres viel diskutiertes Thema ist die Positionierung von Wissenschaftsblogs in der Wissenschaftslandschaft, insbesondere die Frage, ob Blogposts als akademische Publikationen betrachtet werden können[53] und welche Qualitätskontrollmechanismen dafür erforderlich wären.[54] Auch die Verlinkungs- und Referenzierungspraktiken in Wissenschaftsblogs wurden analysiert,[55] z. B. durch die Untersuchung von Alt-Metrics[56] und Kommunikationsmustern in Blog-Netzwerken.[57] Darüber hinaus befasst sich die Literatur zum Thema mit relevanten Stakeholdern wie Wissenschaftsblogger:innen und Leser:innen. Dazu gehören Studien, die die Motivation der Blogger:innen zum Bloggen[58] und die Interaktion zwischen Blogger:innen und Leser:innen[59] untersucht haben. In der Literatur zu Wissenschaftsblogs wurde eine Vielfalt an Methoden angewendet, wie z. B. Autoethnografie,[60] und Ethnografie,[61] Fallstudien,[62] Inhaltsanalysen,[63] topic modelling,[64] qualitative Interviews[65] und Umfragen.[66]

Einschluss- und Ausschlusskriterien

|

Einschlusskriterien |

Ausschlusskriterien |

|

Websites/Blogs mit umgekehrt chronologisch geordneten Feeds |

Mikroblogs, Newsletter, Nachrichtenportale, Podcasts, statische Websites |

|

Deutsche Blogs (festgemacht an Adresse, Inhalt oder Affiliation der Blogger:innen) |

Nicht-deutsche Blogs oder Blogs ohne eindeutige Länderzugehörigkeit |

|

Blogs von aktiven Wissenschaftler:innen, Wissenschaftsjournalist:innen, Doktorand:innen und betreuten Studierenden |

Blogs von Nachrichtenjournalist:innen oder Praktiker:innen, die keine Forschung oder forschungsbezogene Inhalte kommunizieren |

|

Blogs von Archiven, Bibliotheken oder Museen, die Forschung kommunizieren |

Blogs aus Archiven, Bibliotheken oder Museen, die keine Forschung oder forschungsbezogenen Inhalte kommunizieren |

|

Inhalte über Forschung, Wissenschaft und Wissenschaftsjournalismus |

Journalistische Nachrichten oder praktische Inhalte, die keine Forschung oder forschungsbezogenen Inhalte kommunizieren |

Bestehende Forschungen zur langfristigen Zugänglichkeit von Blogs wurden im Rahmen des „BlogForever“-Projekts durchgeführt, das mögliche Webarchivierungslösungen für Wissenschaftsblogs erarbeitete.[67] Das Blog-Repositorium, das im Rahmen des Projekts entwickelt wurde, ist jedoch nicht mehr verfügbar.[68] Bisher fehlt eine explizite Auseinandersetzung mit der langfristigen Integration von Wissenschaftsblogs in Informationsinfrastrukturen wie Bibliotheken oder Archiven. Angesichts der seit den 2000er-Jahren geführten Diskussionen über Wissenschaftsblogs[69] zeigt sich, dass deren Langzeitarchivierung ein wichtiges, jedoch bislang wenig erforschtes Thema ist. Vor diesem Hintergrund verwundert es, dass Wissenschaftsblogs bislang kaum systematisch archiviert werden, obwohl ihre Bewahrung eine wichtige Grundlage für die Transparenz und Nachvollziehbarkeit wissenschaftlicher Diskurse bildet, wie sie im Rahmen guter wissenschaftlicher Praxis gefordert wird.

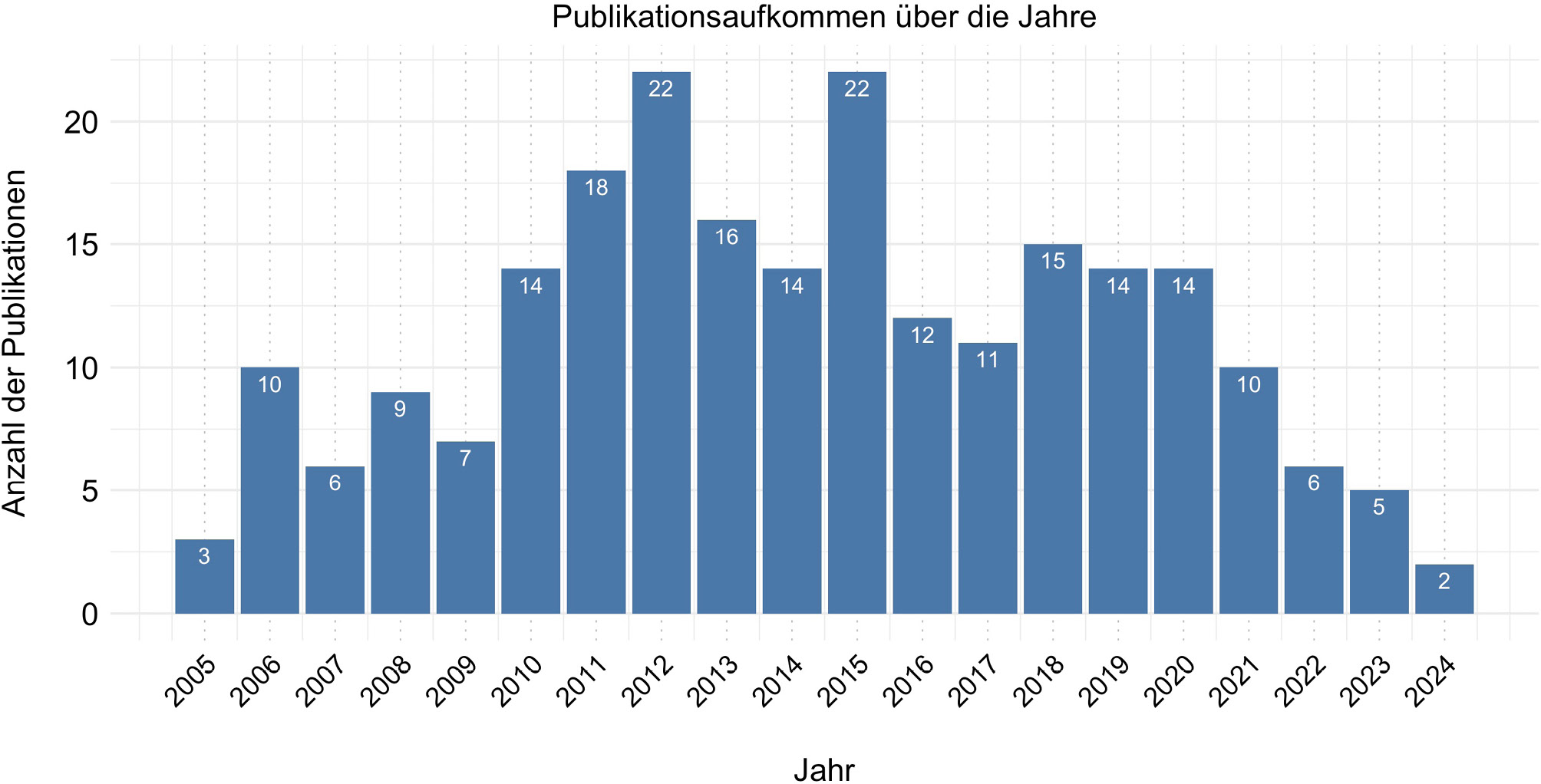

Abb. 1 zeigt die jährliche Anzahl wissenschaftlicher Publikationen zum Thema Wissenschaftsblogs im Zeitraum von 2005 bis 2024, die im Rahmen des Scoping Reviews erhoben wurden. Ein Anstieg ist bis zu den Jahren 2012 und 2015 erkennbar, in denen mit jeweils 22 Publikationen die Höchstwerte erreicht wurden. Ab 2016 ist ein rückläufiger Trend zu beobachten, was auf eine nachlassende Forschungsaktivität hindeutet.

3 Methode

3.1 Datenerhebung

Um einen Datensatz deutscher Wissenschaftsblogs zu erstellen, wurden zunächst Einschluss- und Ausschlusskriterien für Blogs entwickelt. Daraufhin wurden mittels verschiedener Verfahren Blogs recherchiert.

3.1.1 Einschluss- und Ausschlusskriterien

Da die wissenschaftliche Literatur keine eindeutige Definition für Wissenschaftsblogs bietet, wurden inhaltliche, formale und technische Ein- und Ausschlusskriterien festgelegt. Tab. 1 gibt einen Überblick über die Kriterien, die auf alle Blogs angewendet wurden, die in den Datensatz aufgenommen wurden.

3.1.2 Recherche

Zunächst wurden Blogs inkludiert, die im Rahmen des jährlich vergebenen Preises „Wissenschaftsblog des Jahres“ zwischen den Jahren 2011 und 2022 vom Blog „Wissenschaft kommuniziert“ nominiert wurden. Insgesamt wurden 34 relevante deutschsprachige Wissenschaftsblogs aus verschiedenen Fachbereichen auf Basis der Nominierungen erfasst.[70] Im zweiten Schritt wurden sieben Wissenschaftsblogs, die im Projektantrag des Projekt „Infra Wiss Blogs“ genannt wurden, ergänzt.[71] Danach wurde der Datensatz um Blogs der Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft (15) und des Forschungszentrums Jülich (16) sowie 10 relevante Blogs der Staatsbibliothek zu Berlin erweitert. Zusätzlich wurden Blogs von den Blogportalen de.hypotheses (446), ScienceBlogs (88) und SciLogs (24) erfasst. Zur Recherche von Blogs von de.hypotheses wurde der OpenEdition-Blogkatalog genutzt und nach Blogs mit Deutschland als Erscheinungsland gefiltert. Dieser Prozess begann am 11. Juli 2024 und wurde bis zum 14. Oktober 2024 aktualisiert. Des Weiteren stellte die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) eine vollständige Liste aller in der DNB katalogisierten Blogs (Stand 30. Juli 2024) zur Verfügung. Diese Liste umfasste 707 Blogs, wovon nach Ausschluss von Duplikaten, nicht zugänglichen Blogs, sowie Blogs, die nicht den Auswahlkriterien entsprachen, 76 Blogs in den Datensatz aufgenommen wurden. Zusätzlich wurden 14 Blogs des wissenschaftlichen Blogarchivs Rogue Scholar ergänzt.[72] Zudem wurden 41 Blogs recherchiert und erfasst, die von deutschen Universitäten gehostet werden. Zuletzt wurde der Datensatz mittels der Schneeballmethode um 95 Blogs erweitert, die auf den Startseiten der bereits erfassten Blogs verlinkt waren (z. B. in Blogrolls). Der endgültige Datensatz umfasst 866 Blogs. Tab. 2 fasst die Schritte bei der Recherche der Blogs zusammen.

Recherche

|

Schritt |

Ergebnis |

|

Nominierte Blogs des „Wissenschaftsblog des Jahres“ (2011–2022) |

34 Blogs |

|

Projekteintrag |

7 Blogs |

|

Helmholtz-Blogs |

15 Blogs |

|

Jülich-Blogs |

16 Blogs |

|

SBB-Blogs |

10 Blogs |

|

OpenEdition |

446 Blogs |

|

ScienceBlogs |

88 Blogs |

|

SciLogs |

24 Blogs |

|

DNB-Einträge |

76 Blogs |

|

Universitätsblogs |

41 Blogs |

|

Rogue Scholar |

14 Blogs |

|

Blogrolls |

95 Blogs |

|

Gesamtzahl der Blogs |

866 Blogs |

3.2 Datenanalyse

Nach der Zusammenstellung des Datensatzes wurden basierend auf den Forschungsfragen die folgenden drei Kriteriensets entwickelt.

Überblick über Wissenschaftsblogs: Zunächst wurde untersucht, wie sich Wissenschaftsblogs in Bezug auf Aktivität, institutionelle Anbindung und Sprache in den Disziplinen unterscheiden. Für die Kategorisierung der Blogs nach Disziplinen wurde die erste Ebene der Fächerklassifikation der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) verwendet (Geistes- und Sozialwissenschaften, Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften). Mehrfachnennungen waren möglich, wenn sich die Blogs nicht nur einer Disziplin zuordnen ließen. Da die Plattform de.hypotheses ausschließlich Wissenschaftsblogs aus den Geistes- und Sozialwissenschaften hostet, wurden die de.hypotheses-Blogs automatisch in die Geistes- und Sozialwissenschaften einsortiert. Um den Aktivitätsstatus der Blogs zu bestimmen, wurde das Datum des ersten und des letzten Posts der Blogs aufgenommen. Blogs wurden als aktiv betrachtet, wenn sie innerhalb eines Jahres vor Beginn der Studie gepostet hatten. Da die Arbeit für die Studie am 1. Juli 2024 begann, wurden alle Blogs, die vom 1. Juli 2023 bis zum 14. Oktober 2024 (als die Datenrecherche abgeschlossen wurde) mindestens einmal gepostet haben, als aktiv betrachtet. Alle Blogs, deren letzter Post vor dem 1. Juli 2023 datiert war, galten als inaktiv. Blogs galten als institutionell angebunden, wenn sie explizit mit forschenden Organisationen verbunden sind, z. B. durch Forschungsprogramme oder Forscher:innen, die explizit über ihre Arbeit bloggen, sowie Blogs von Archiven, Bibliotheken und Museen. Als Blogs ohne institutionelle Affiliation wurden Blogs von Wissenschaftler:innen (die möglicherweise, aber nicht zwingend in einer Forschungseinrichtung arbeiten, deren Blog aber nicht explizit mit der Forschung an ihrer Einrichtung verbunden ist), Verbänden oder Vereinen betrachtet. Bei der Erfassung der Sprache wurden bei mehrsprachigen Blogs nur Blogs berücksichtigt, die durchgängig in mehreren Sprachen bloggen, und keine Blogs, die nur sporadisch in einer anderen Sprache bloggen.

3.2.1 Einbindung in digitale Informationsinfrastrukturen

Um zu beurteilen, wie Wissenschaftsblogs und ihre Inhalte in bestehende digitale Informationsinfrastrukturen integriert sind, um sie langfristig zugänglich zu machen, wurde die Wahl der Plattform und der Software erfasst und überprüft, ob die Blogs von der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) mit einer International Standard Serial Number (ISSN) indexiert werden. Die ISSN ist ein Identifikationssystem für periodische Veröffentlichungen. Außerdem wurde überprüft ob Blogger:innen Digital Object Identifiers (DOIs) und Zitationsvorschläge für ihre Posts verwenden. Blogging-Plattformen wurden ermittelt, indem Uniform Resource Locators (URLs) und die Präsentationsebene der Blogs sowie deren Integration in andere Websites oder Infrastrukturen überprüft wurden. Da die Plattformen de.hypotheses, ScienceBlogs und SciLogs die WordPress-Software verwenden, wurde für diese Blogs einheitlich WordPress als Software verzeichnet. Andere Blogs wurden auf Hinweise auf ihre Softwarenutzung auf den Blogs durchsucht oder die Software wurde, wenn möglich mittels dem Browser-Add-on Wappalyzer[73] verwendet. Die Einträge in der DNB wurden anhand einer von der DNB zur Verfügung gestellten Liste der katalogisierten Blogs ermittelt.

Kriterien der Datenanalyse

|

Kriterium |

Antwortoptionen |

Definition |

|

Disziplinen |

Geistes- und Sozialwissenschaften, Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften |

Basierend auf der Fächerklassifikation der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) |

|

Institutionelle Affiliationen |

Ja/Nein |

Ja: Affiliation zu Forschungsinstitutionen, Archiven, Bibliotheken, Museen. Nein: Unabhängige Blogs |

|

Blog-Archive |

Ja/Nein |

Integriertes Archiv für Blogposts |

|

Blogrolls |

Ja/Nein |

Liste empfohlener Blogs auf der Startseite |

|

Kommentare |

Ja/Nein |

Möglichkeit des Kommentierens von Blogposts |

|

ISSNs |

Ja/Nein |

Angabe einer ISSN |

|

DOIs |

Ja/Nein |

Vergabe von DOIs für Blogposts |

|

Zitationsvorschläge |

Ja/Nein |

Bereitstellung eines Zitationsvorschlags für Blogposts |

|

DNB-Einträge |

Ja/Nein |

Vorhandensein eines Eintrags in der Deutschen Nationalbibliothek |

|

Feeds |

Ja/Nein (oder nur via Reader) |

Verfügbarkeit eines RSS/Atom-Feeds |

|

Aktivitätsstatus |

Aktiv/inaktiv |

Aktiv: Letzter Post nach dem 30.06.2023 Inaktiv: Letzter Post vor dem 30.06.2023 |

|

Creative Commons Lizenzen |

Lizenz/NA |

Betrifft Volltextinhalte |

|

Plattform |

Offenes Feld |

Verwendete Blogplattform |

|

Software |

Offenes Feld |

Verwendete Software |

|

Sprache |

Offenes Feld |

Verwendete Sprache |

|

Datum des 1. Posts |

Offenes Feld |

Datum des 1. Posts |

|

Datum des letzten Posts |

Offenes Feld |

Datum des 1. Posts |

3.2.2 Bestrebungen der Blogger:innen

Um herauszufinden, welche Strategien Blogger:innen zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Wiederverwendbarkeit ihrer Inhalte einsetzen, wurden die Blogs im Hinblick auf das Vorhandensein von Blog-Archiven, einer Blogroll, einer Creative-Commons-Lizenz (CC) sowie eines RSS- oder Atom-Feeds untersucht. Es wurden nur Archive erfasst, die in die Blogs selbst integriert waren, und nicht verzeichnet, ob die Blogs einen Eintrag in einem institutionellen Archiv hatten. Die Startseiten der Blogs, die Posts und das Impressum wurden auf Informationen zur Lizenzierung untersucht. Es wurden nur Blogs aufgenommen, die ihren gesamten Blog-Inhalt lizenzierten, im Gegensatz zu einzelnen Posts. Letztlich wurde vermerkt, ob die Blogs Feeds direkt auf ihrer Website bereitstellen und wenn nicht, es möglich ist, über Feedreader auf die Feeds zuzugreifen. Zuletzt haben wir überprüft, ob die Kommentarfunktion für Blogposts aktiviert war. Tab. 3 fasst die Kriterien für die Datenanalyse zusammen.

Abschließend erfolgte eine quantitative Analyse der Daten mit R.[74] Der vollständige Datensatz ist über Zenodo verfügbar.[75]

4 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Analyse der deutschen Wissenschaftsbloglandschaft dargestellt. Zunächst erfolgt ein beschreibender Überblick über den Datensatz. Anschließend werden Ergebnisse zur Integration deutscher Wissenschaftsblogs in bestehende digitale Informationsinfrastrukturen präsentiert, gefolgt von einer Darstellung der Strategien, mit denen Blogger:innen die Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit ihrer Inhalte verbessern.

4.1 Überblick über Wissenschaftsblogs

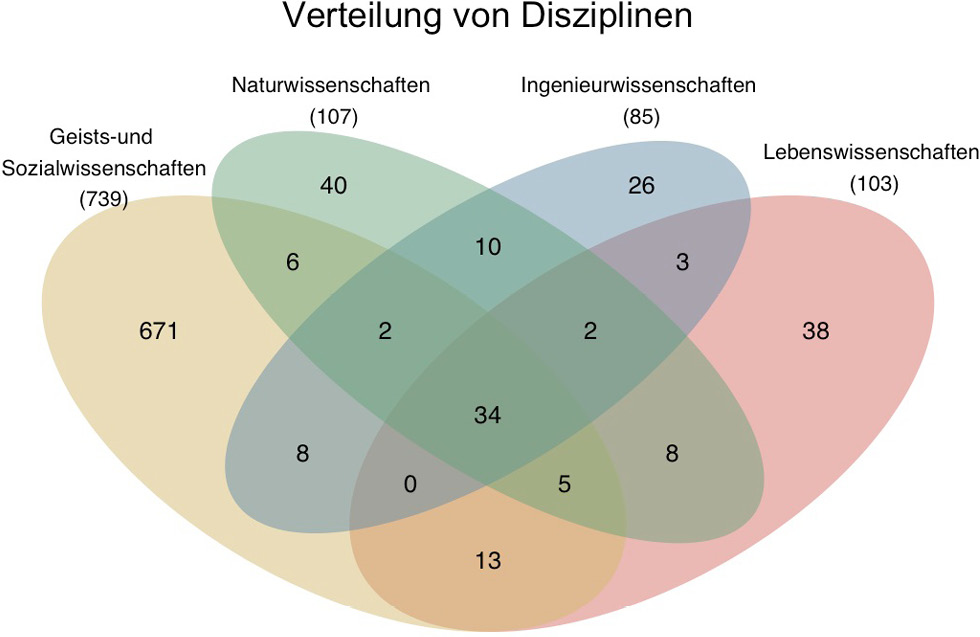

Wie in Abb. 2 zu sehen ist, sind 671 (77,48 %) der 866 Blogs ausschließlich den Geistes- und Sozialwissenschaften zuzuordnen, 40 (4,62 %) Blogs den Naturwissenschaften, 26 (3 %) Blogs den Ingenieurwissenschaften und 38 (4,39 %) Blogs den Lebenswissenschaften. 91 (10,51 %) Blogs sind interdisziplinär und lassen sich keiner einzelnen Kategorie zuordnen.

Verteilung der Disziplinen

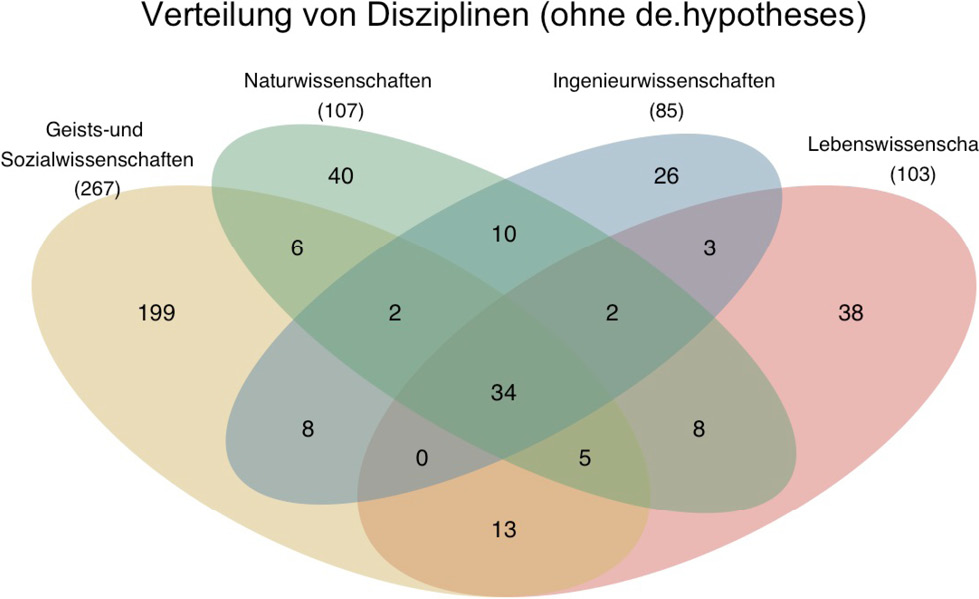

Da die Blogs, die über de.hypotheses gehostet werden, einen großen Teil des Datensatzes ausmachen und zudem ausschließlich aus den Geistes- und Sozialwissenschaften stammen, zeigt Abb. 3 die Verteilung der Blogs ohne die de.hypotheses-Blogs (n = 394). Auch ohne diese Blogs bleiben die Geistes- und Sozialwissenschaften die am stärksten vertretene Feld mit 199 (50,51 %) Blogs. 40 (10,15 %) Blogs sind den Naturwissenschaften zuzuordnen, 26 (6,60 %) Blogs den Ingenieurwissenschaften und 38 (9,64 %) Blogs den Lebenswissenschaften. 91 (23,1 %) Blogs wurden mehreren Disziplinen zugeordnet und werden deshalb als interdisziplinär bezeichnet.

Verteilung der Disziplinen (ohne de.hypotheses)

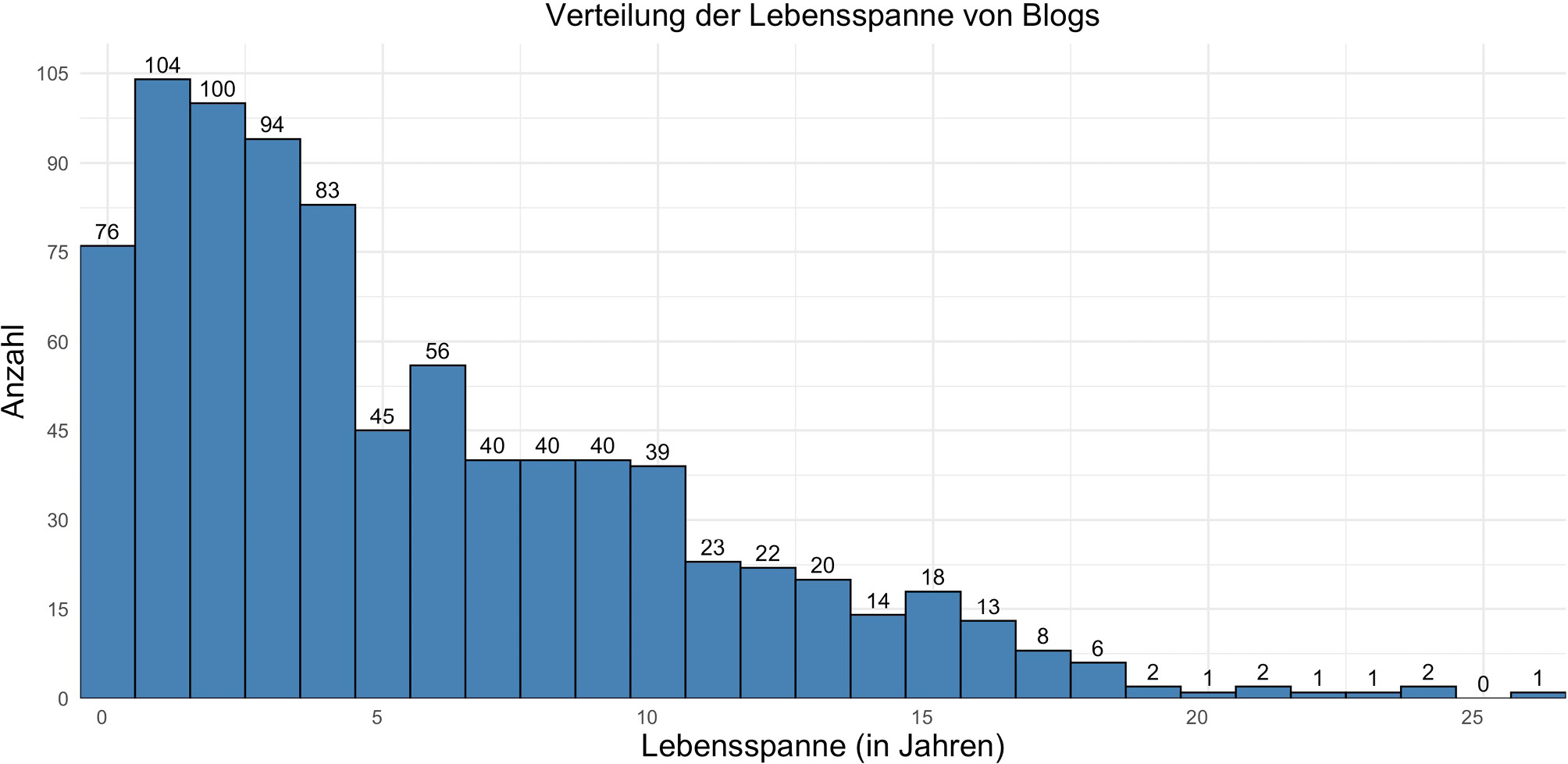

Von 866 Blogs sind 462 (53,35 %) noch aktiv, während 398 (45,96 %) inaktiv sind. Sechs Blogs (0,69 %) stellen keine Informationen über das Datum ihrer Posts zur Verfügung. Abb. 4 zeigt die Verteilung der Lebensspanne von Blogs in Jahren. 457 (52,77 %) Blogs haben eine Lebensspanne von ein bis vier Jahren. Mit zunehmender Lebensspanne nimmt die Anzahl aktiver Blogs ab. 260 (30,02 %) Blogs bleiben jedoch fünf bis zehn Jahre aktiv. Die hohe Zahl an Blogs mit einer Lebensspanne von null Jahren lässt sich dadurch erklären, dass ihr erster und letzter Post innerhalb eines Jahres veröffentlicht wurde.

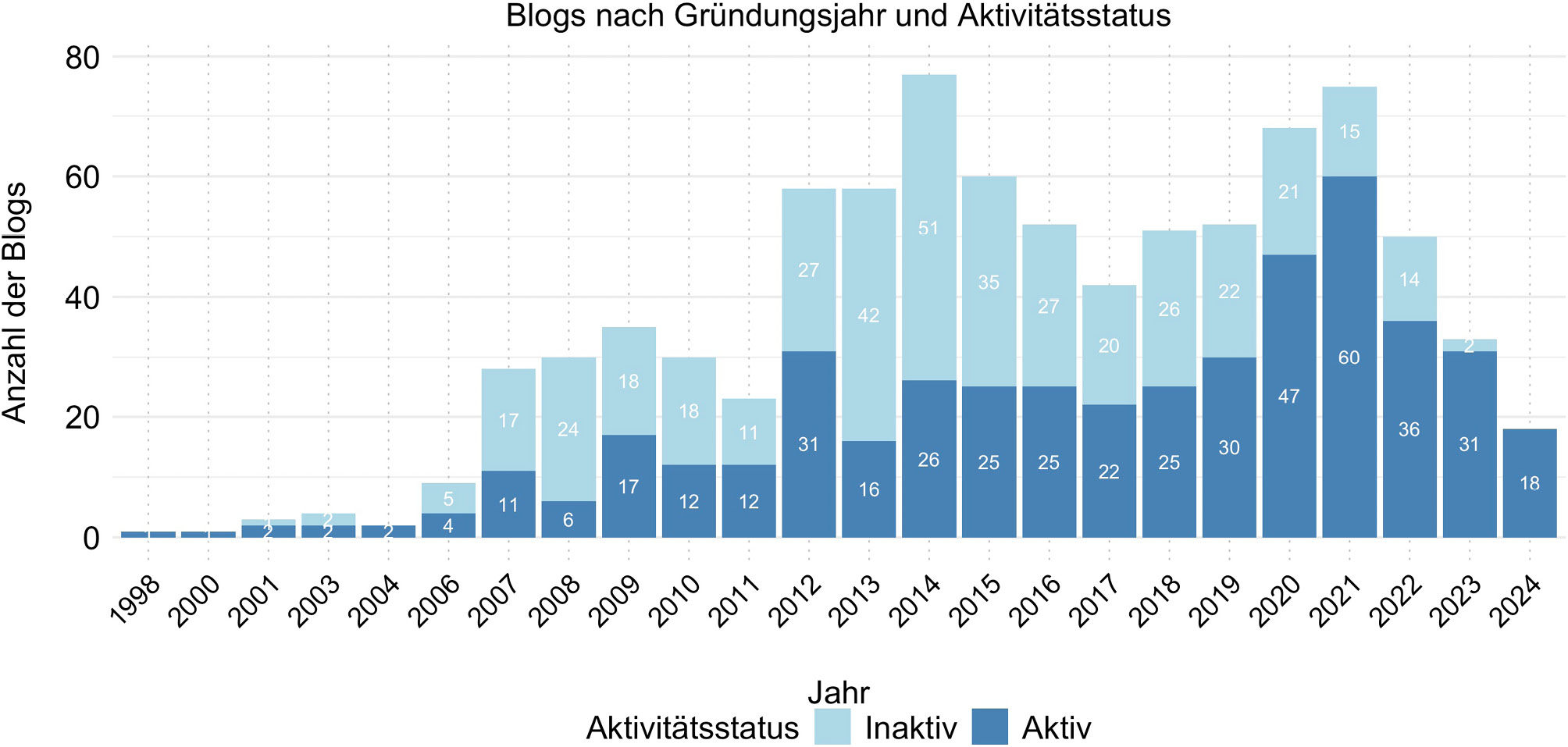

Zusätzlich zum Aktivitätsstatus wurde auch der Aktivitätsstatus der Blogs im Verhältnis zum Zeitpunkt ihres ersten Posts untersucht (Abb. 5). Zwischen 1998 und 2003 wurden neun Blogs gegründet, von denen sechs noch aktiv sind. Ab den frühen 2000er-Jahren nahm die Zahl der Blogs deutlich zu und erreichte 2012 ihren Höhepunkt. In den Jahren 2016 bis 2019 war ein leichter Rückgang zu verzeichnen, bis die Anzahl neuer Blogs 2020 erneut anstieg und ab 2022 wieder abnahm. Die Mehrheit der in den Jahren 2007 bis 2019 gestarteten Blogs ist mittlerweile inaktiv, während ein Großteil der seit 2020 gegründeten Blogs weiterhin aktiv betrieben wird.

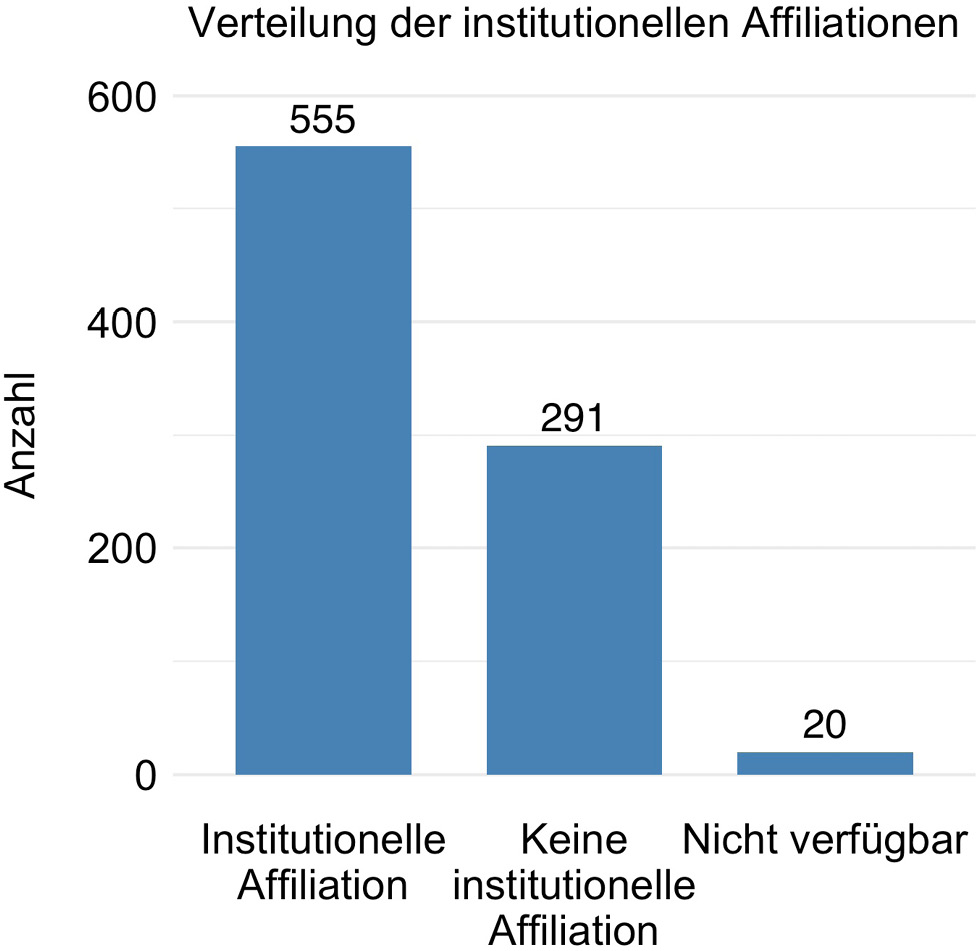

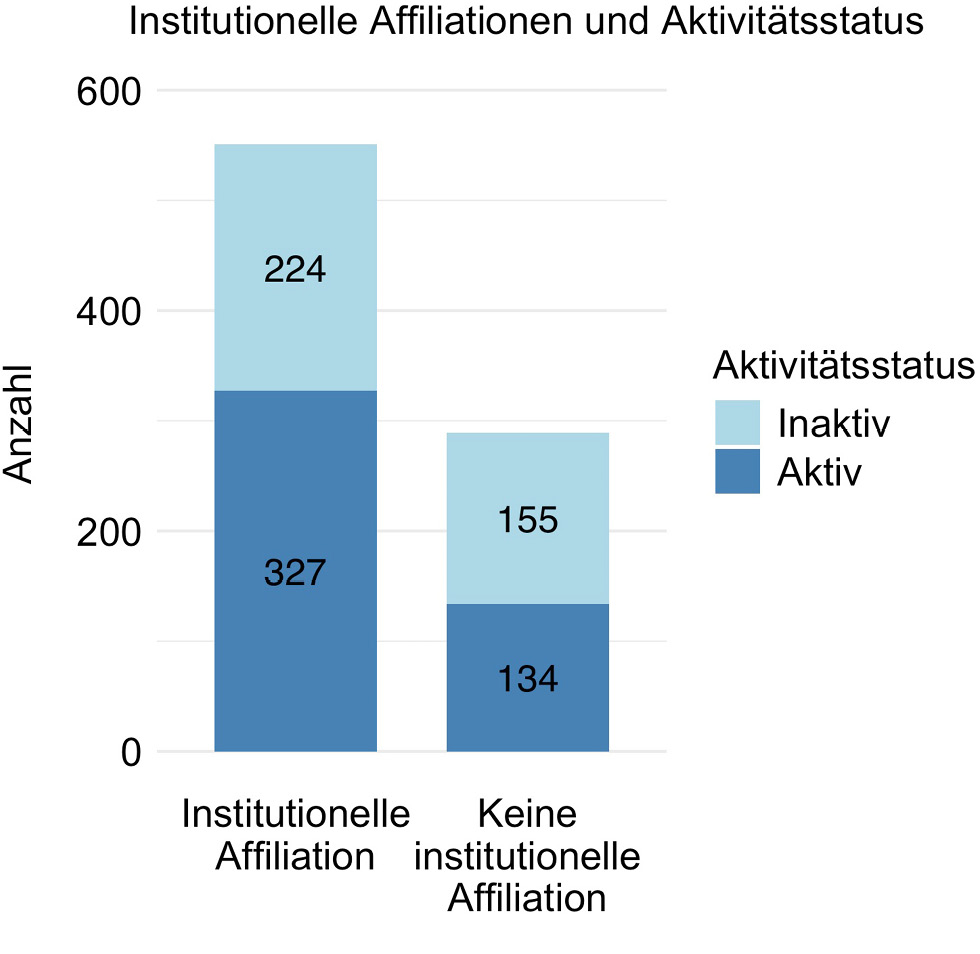

Abb. 6 zeigt, dass 555 (64,09 %) Blogs einer Affiliation zuzuordnen sind, während für 291 (33,6 %) Blogs keine Affiliation zuzuordnen ist. 20 (2,31 %) Blogs enthalten keine Informationen zu ihrer institutionellen Anbindung. Abb. 7 zeigt die Verteilung der Aktivität und institutioneller Affiliation. Da Aktivitätswerte fehlen, beläuft sich die Zahl der Blogs mit institutioneller Affiliation in Abb. 7 auf 551 Einträge und die Zahl der Blogs ohne institutionelle Affiliation auf 289. Von den 551 Blogs mit institutioneller Affiliation sind 327 (59,35 %) aktiv, während 224 (40,65 %) inaktiv sind. Von den 289 Blogs ohne institutionelle Affiliation sind 134 (46,37 %) aktiv und 155 (53,63 %) inaktiv. Es sind also mehr Blogs mit institutioneller Zugehörigkeit noch aktiv als aktive Blogs ohne institutionelle Zugehörigkeit (59,35 % vs. 46,37 %).

Da die Verteilung für inaktive und aktive Blogs mit und ohne institutionelle Affiliation ähnlich war, scheint die institutionelle Affiliation der Blogger:innen die Wahrscheinlichkeit der Inaktivität nicht zu verringern. Um diese Hypothese zu testen, wurde mittels Chi-Quadrat-Test untersucht, ob der Unterschied signifikant ist. Der Test ergab einen signifikanten Zusammenhang zwischen den beiden Variablen mit einem Konfidenzintervall von 95 %, χ2(1) = 12.05 p < 0.001), was bedeutet, dass die Nullhypothese verworfen werden kann. Die institutionelle Affiliation hat also einen schwachen Einfluss auf die Blog-Aktivität (Cramér’s V = 0,12).

Auch wurden die Sprachen der Blogs untersucht. Da Mehrfachnennungen möglich waren, ist die Anzahl der Einträge größer als die Gesamtanzahl der Blogs, weshalb n = 1008 beträgt. Von den 866 Blogs im Datensatz sind 716 (82,68 %) einsprachig und 150 (17,32 %) Blogs mehrsprachig. Von den 1008 Einträgen zur Sprache sind 584 (57,94 %) Blogs einsprachig und bloggen auf Deutsch. Unter Einbeziehung der mehrsprachigen Blogs sind insgesamt 713 (70,73 %) Blogs deutschsprachig. 124 (12,3 %) Blogs sind einsprachig und englischsprachig und 250 (24,8 %) Blogs enthalten Posts in englischer Sprache in Kombination mit mindestens einer weiteren Sprache. Die am häufigsten verwendeten Sprachen sind Deutsch und Englisch, gefolgt von Französisch mit 30 (2,98 %) Einträgen. Die restlichen 15 (1,49 %) Blogs bloggen in den folgenden anderen Sprachen, die in absteigender Häufigkeit und anschließend alphabetisch sortiert sind: Spanisch (5), Italienisch (3), Niederländisch (2), Arabisch (1), Katalanisch (1), Chinesisch (1), Russisch (1) und Serbisch (1).

Verteilung der Lebensspanne von Blogs

Blogs nach Gründungsjahr und Aktivitätsstatus

Verteilung der institutionellen Affiliationen

4.2 Integration in digitale Informationsinfrastrukturen

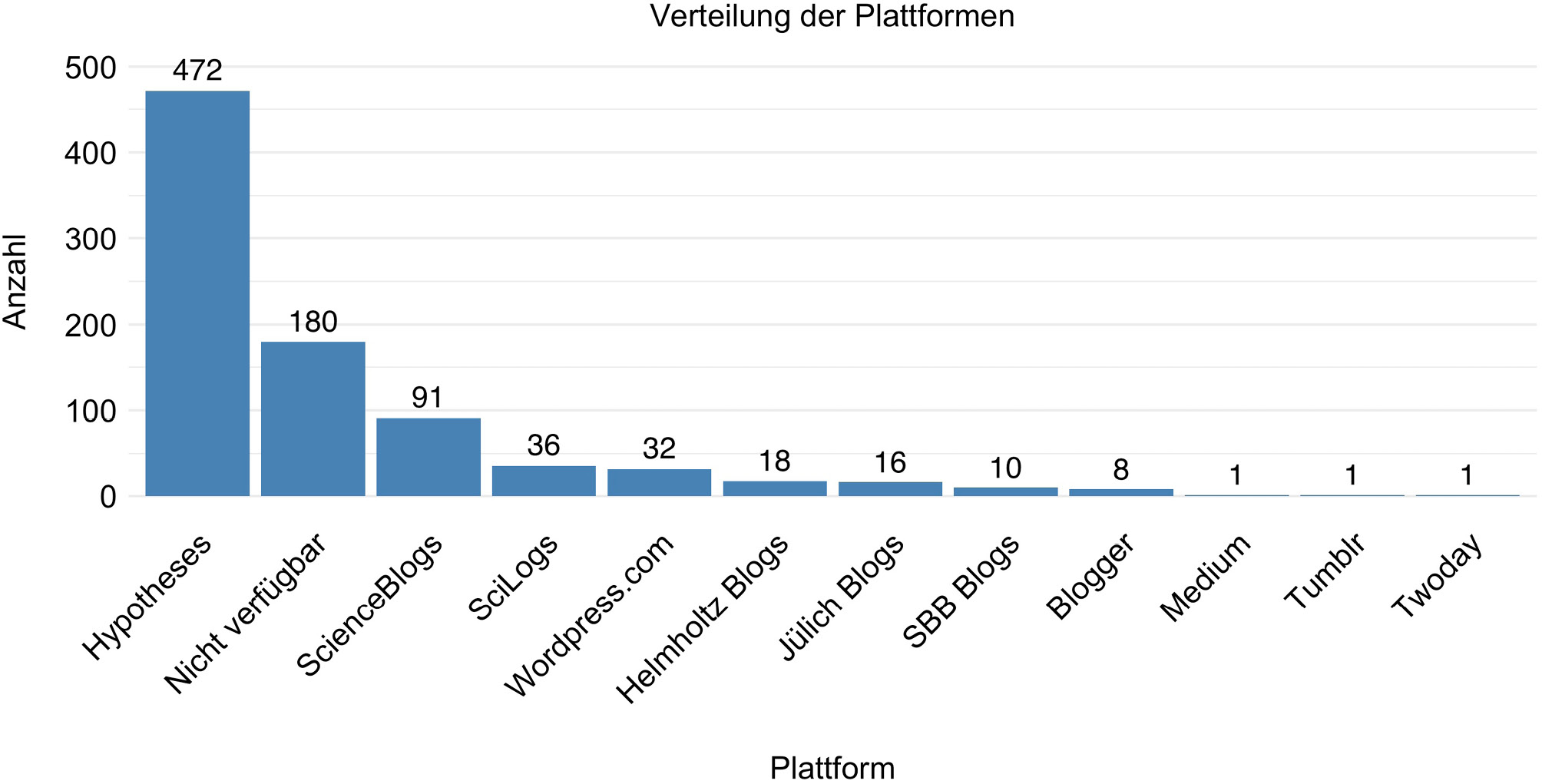

Abb. 8 zeigt die Verteilung der Plattformen. 472 (54,5 %) Blogs werden auf de.hypotheses gehostet, 91 (10,51 %) Blogs auf ScienceBlogs, 36 (4,16 %) Blogs auf SciLogs und 87 (10,05 %) Blogs auf verschiedenen anderen Plattformen. Die Plattformen von 180 (20,79 %) Blogs konnten nicht ermittelt werden.

Institutionelle Affiliationen und Aktivitätsstatus

Verteilung der Plattformen

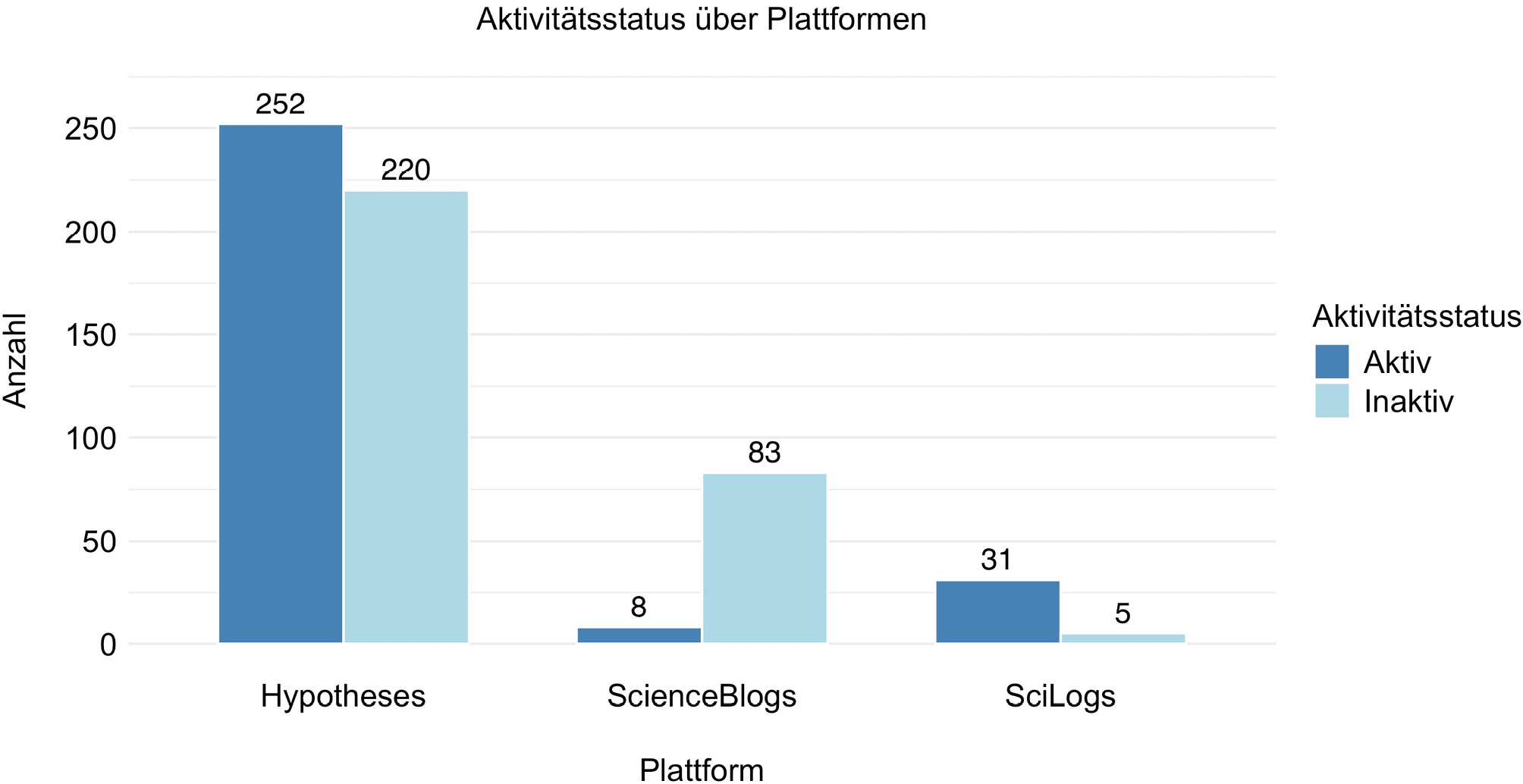

Während Abb. 8 zeigt, welche Plattformen am häufigsten genutzt werden, stellt Abb. 9 den Aktivitätsstatus der Blogs auf den Plattformen de.hypotheses, ScienceBlogs und SciLogs dar. Die Verteilung zeigt, dass 252 (53,39 %) Blogs auf de.hypotheses weiterhin aktiv sind, während 220 (46,61 %) Blogs inaktiv sind. Auf ScienceBlogs sind noch acht (8,79 %) Blogs aktiv, 83 (91,21 %) Blogs hingegen inaktiv. Auf SciLogs sind 31 (86,11 %) Blogs noch aktiv und fünf (13,89 %) Blogs inaktiv. Die vergleichsweise hohe Anzahl aktiver Blogs auf SciLogs könnte darauf zurückzuführen sein, dass inaktive und ältere Blogs dieser Plattform nur schwer auffindbar und zugänglich sind, da sie nicht mehr auf der offiziellen SciLogs-Website gelistet werden.

Aktivitätsstatus über Plattformen

Verteilung der Software

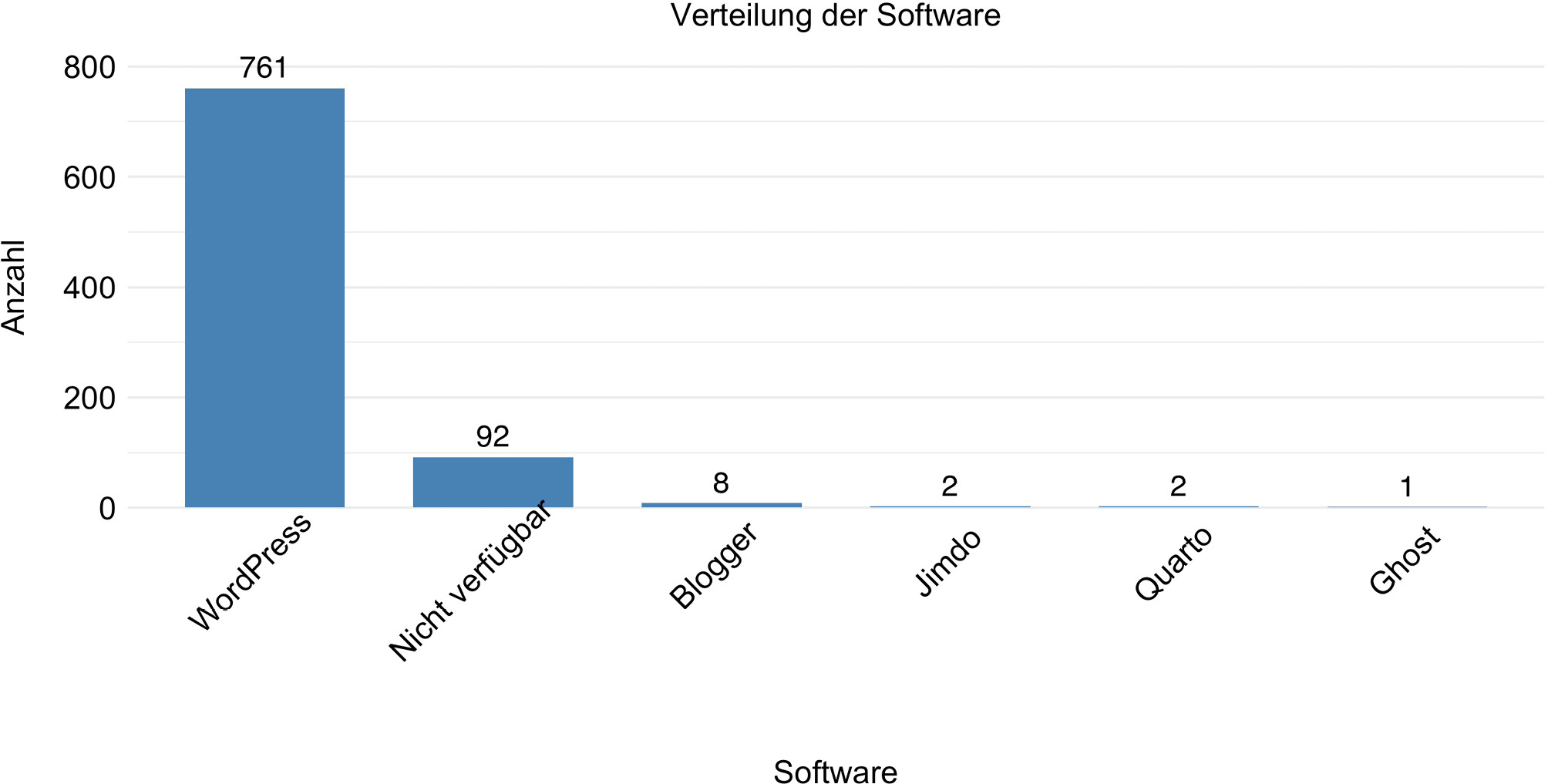

Abb. 10 veranschaulicht, welche Blog-Software für die analysierten Blogs verwendet wird und wie häufig die jeweiligen Einträge vertreten sind. 738 (85,22 %) Blogs nutzen WordPress, bei 89 (10,28 %) Blogs konnte die verwendete Software nicht ermittelt werden und 13 (1,5 %) Blogs verwenden andere Softwarelösungen. Da die Blog-Plattformen de.hypotheses, ScienceBlogs und SciLogs für ihre Blogger:innen die Nutzung von WordPress vorgeben, wurde die Softwareverteilung auch unter Ausschluss dieser Plattformen untersucht. Dabei ergibt sich eine reduzierte Stichprobengröße von n = 267 Blogs. Auch ohne Berücksichtigung der wissenschaftlichen Blogplattformen bleibt WordPress die dominierende Software: Die Mehrheit der Blogs, die nicht bei de.hypotheses, ScienceBlogs oder SciLogs gehostet sind, verwendet weiterhin WordPress (162 Blogs, 60,67 %). Bei 92 (34,46 %) Blogs ist die verwendete Software weiterhin unbekannt. Auch bei dieser Betrachtung nutzen 13 (4,87 %) Blogs verschiedene andere Softwarelösungen.

Einträge in der DNB und ISSN-Verteilung

Verteilung der Nutzung von DOIs und Zitationsvorschlägen

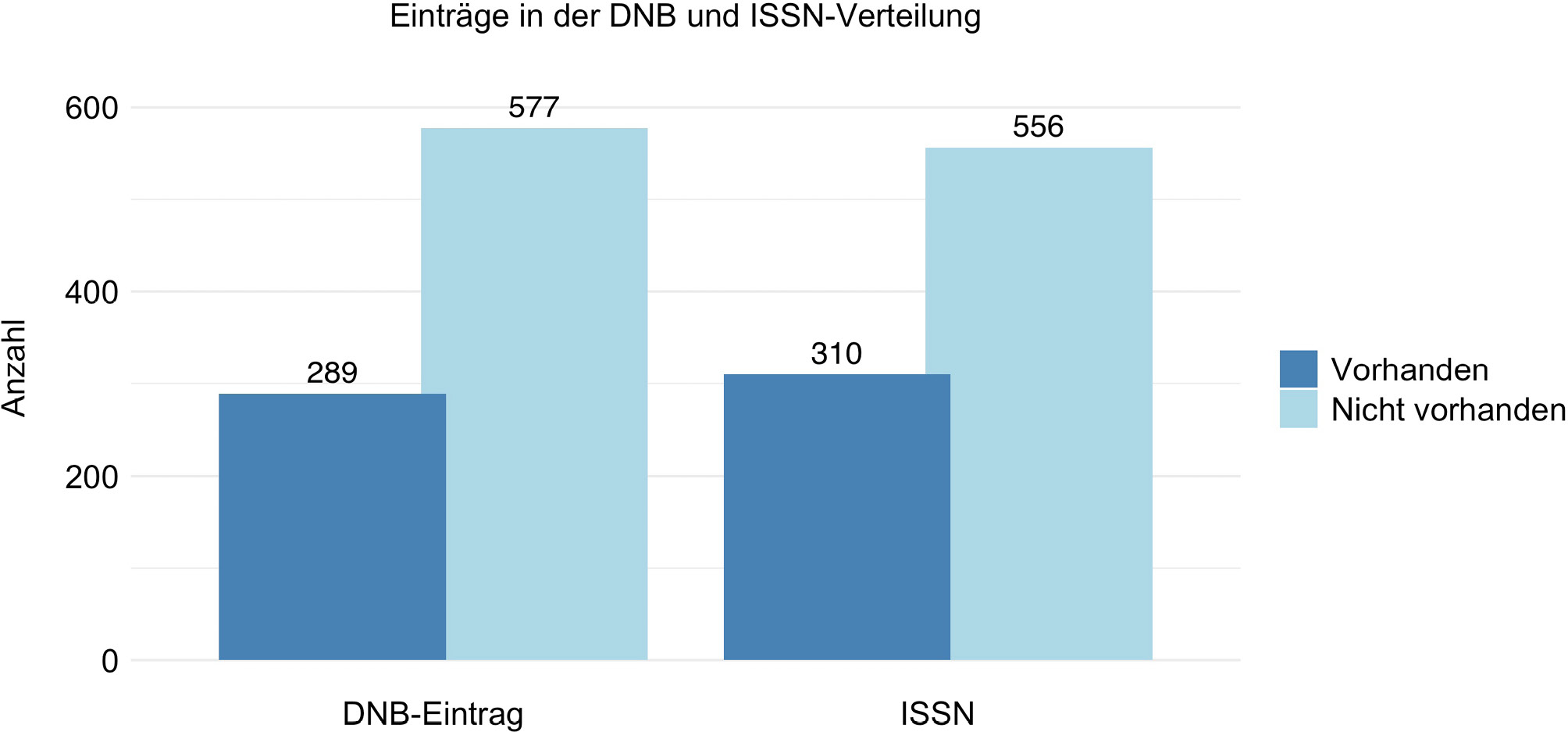

Abb. 11 zeigt die Verteilungen der Blogs mit einem Eintrag in der Deutschen Nationalbibliothek sowie mit einer ISSN. 289 (33,37 %) Blogs sind in der DNB katalogisiert, während 577 (66,63 %) Blogs nicht katalogisiert sind. 310 (35,8 %) Blogs haben eine ISSN, während 556 (64,2 %) keine ISSN besitzen.

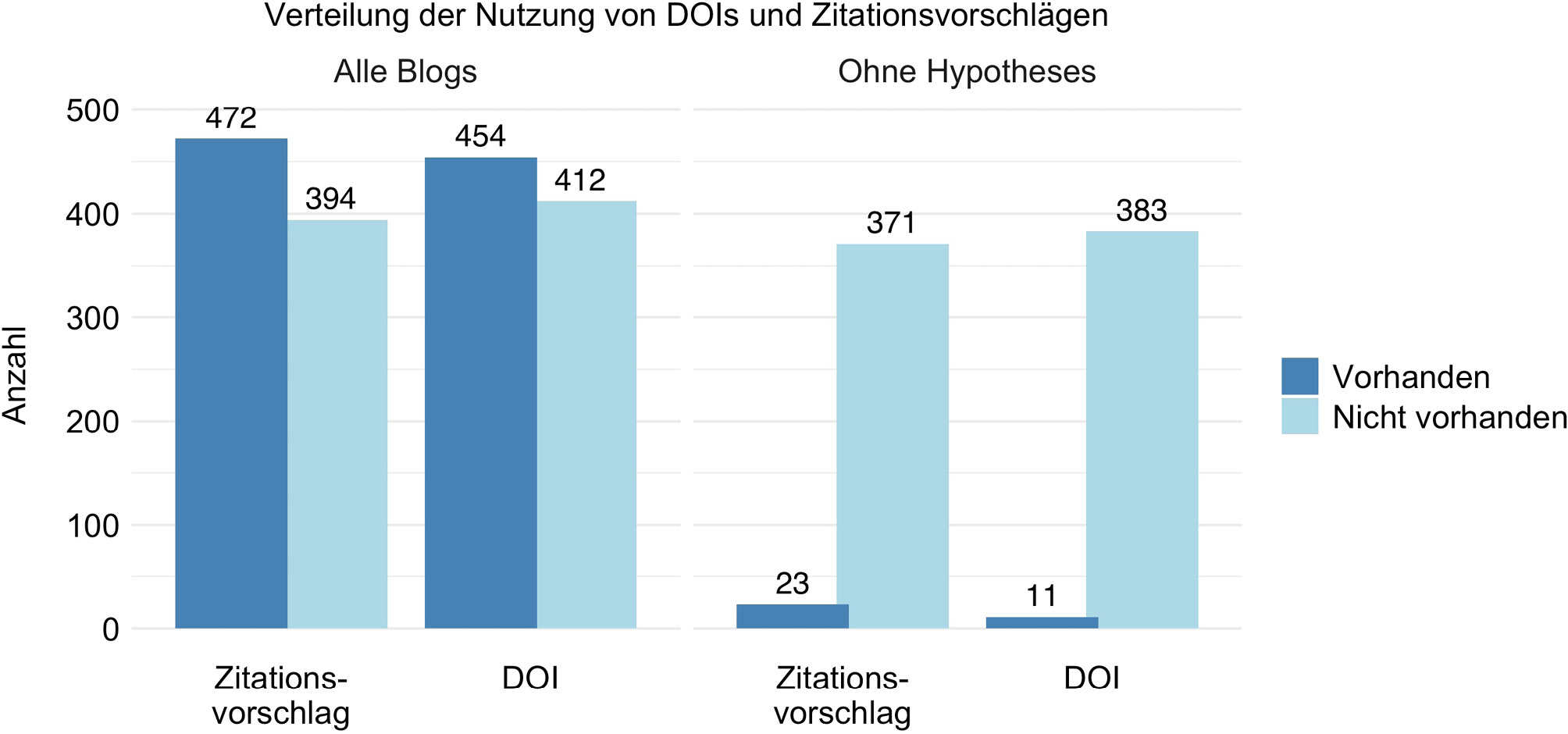

Abb. 12 zeigt die Präsenz von Zitationsvorschlägen und DOIs für Blogposts für (1) die Blogs im gesamten Datensatz und (2) den Datensatz ohne de.hypotheses Blogs. 472 (54,5 %) Blogs stellen Zitationsvorschläge für ihre Blogposts bereit und 394 (45,5 %) Blogs stellen keine Zitationsvorschläge bereit. 454 (52,42 %) Blogs versehen ihre Posts mit DOIs, während 412 (47,58 %) Blogs keine DOIs für ihre Posts registrieren. Wird jedoch die Plattform de.hypotheses ausgeschlossen, verbleiben lediglich 23 Blogs, die Zitationsvorschläge für ihre Posts bereitstellen, sowie elf Blogs, mit DOI für ihre Posts.

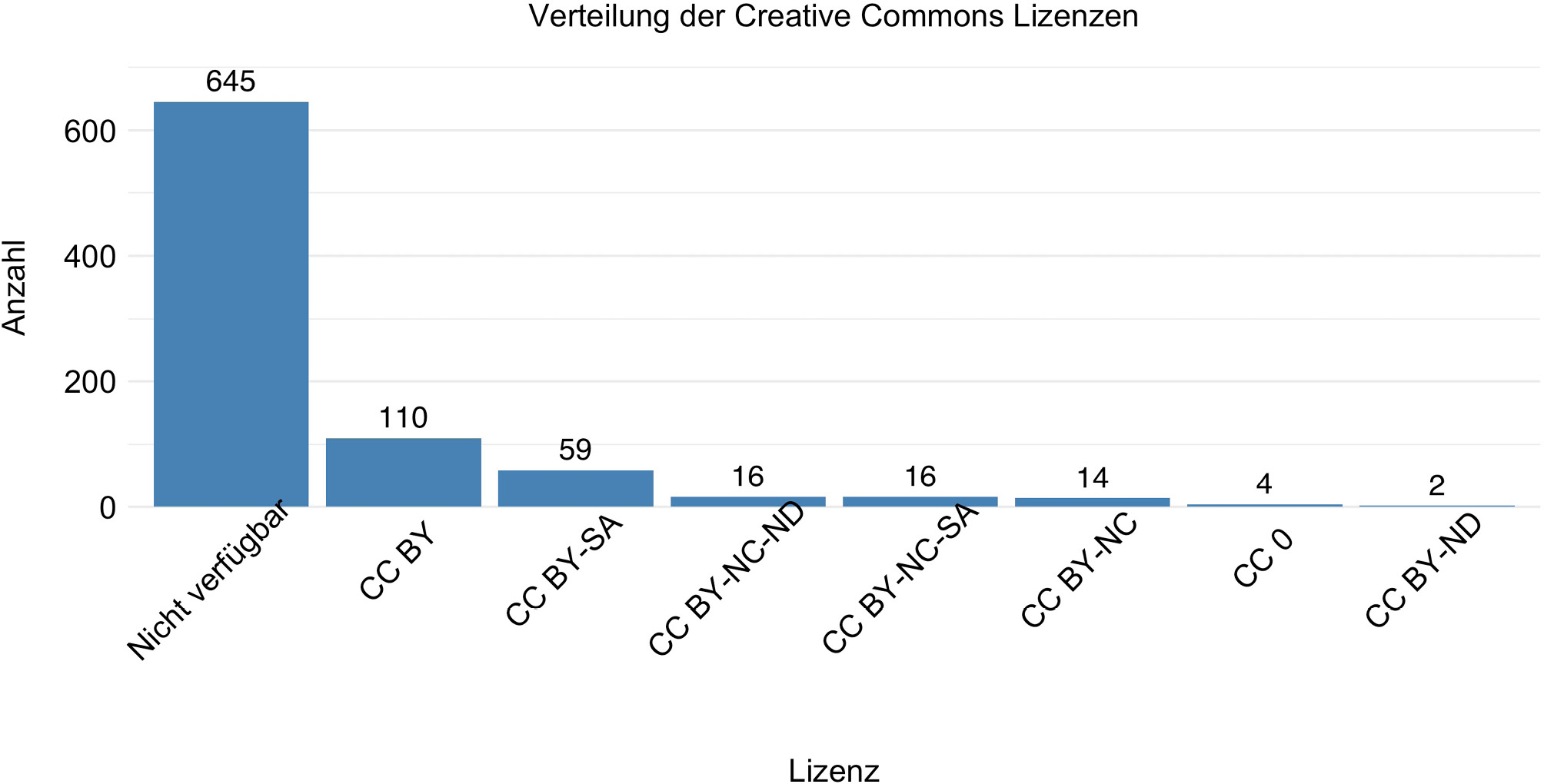

Verteilung der Creative Commons Lizenzen

4.3 Bestrebungen der Blogger:innen

556 (64,2 %) Blogs stellen ein Blog-Archiv bereit, während 310 (35,8 %) Blogs dies nicht tun. Darüber hinaus enthalten 190 (21,94 %) Blogs eine Blogroll, während 676 (78,06 %) Blogs keine Blogroll enthalten.

Abb. 13 zeigt, dass 645 (74,48 %) Blogs keine CC-Lizenzinformationen bereitstellen, während 217 (25,06 %) Blogs eine CC-BY-Lizenz und vier (0,46 %) Blogs CC-0-Informationen angeben.

722 (83,37 %) Blogs verfügten über einen Feed wie RSS oder Atom, auf den direkt zugegriffen werden konnte, 118 (13,63 %) Blog-Feeds waren nur mit einem Feed-Reader zugänglich und 26 (3 %) Blog-Feeds konnten nicht aufgerufen oder gefunden werden. Das ergibt 850 (98,15 %) Blogs, die über Feeds zugänglich sind. Letztlich haben wir festgestellt, dass 768 (88,68 %) Blogs Kommentare zulassen, während 98 (11,32 %) Blogs dies nicht tun.

5 Diskussion

In diesem Abschnitt werden die zuvor präsentierten Ergebnisse diskutiert und die Forschungsfragen des Artikels beantwortet. Zudem werden die Implikationen der Ergebnisse thematisiert und Ansätze für weitere Untersuchungen vorgeschlagen.

5.1 Forschungsfrage 1: Überblick über Wissenschaftsblogs

Disziplinen: Die Ergebnisse zeigen, dass 671 (77,48 %) der Blogs thematisch ausschließlich in den Geistes- und Sozialwissenschaften angesiedelt sind. Obwohl die überproportionale Präsenz von de.hypotheses-Blogs Einfluss auf die Ergebnisse nimmt, zeigt sich eine vergleichbare Verteilung auch nach deren Ausschluss. Ohne die de.hypotheses-Blogs machen die Geistes- und Sozialwissenschaften immer noch 199 (50,51 %) der Blogs aus und bleiben damit die am stärksten vertretene Disziplin. Diese Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen einer Studie von Voigt und Kuhle überein.[76] In dieser Studie wurden ebenfalls deutsche Wissenschaftsblogs untersucht, wobei 64 % der Blogs den Geistes- und Sozialwissenschaften zugeordnet werden sind, 14 % den Lebenswissenschaften, 26 % den Naturwissenschaften und 19 % den Ingenieurwissenschaften, während 13 % keinem Feld zugeordnet werden konnten.[77] Im Gegensatz dazu konnte eine Studie über 30 Wissenschaftsblogs aus dem Jahr 2012 keine stärkere Repräsentation der Geisteswissenschaften gegenüber den Naturwissenschaften erkennen.[78] Die Überrepräsentation der de.hypotheses-Blogs stellt eine Limitation dieser Studie dar, auf die unten weiter eingegangen wird. Da es in den MINT-Fächern keine vergleichbare Plattform wie de.hypotheses gibt, stellt sich die Frage, ob die Existenz einer solchen Plattform, die Wissenschaftler:innen eine einfach zugängliche Blogging-Möglichkeit bietet, die Anzahl der MINT-Blogs erhöhen würde.

Aktivität: Bei der Diskussion über die Aktivität der Blogs des Datensatzes ist es wichtig zu betonen, dass die Ergebnisse außerhalb des Datensatzes nicht repräsentativ sind. Da eine große Anzahl von Blogs vermutlich nicht mehr zugänglich sind, konnten bereits inaktive und nicht erreichbare Blogs nicht mehr in den Datensatz integriert werden. Die große Anzahl nicht mehr zugänglicher Blogs wurde während der Recherche insbesondere durch Blogs deutlich, die über Blogrolls verlinkt wurden, jedoch beim Aufruf nicht mehr erreichbar waren. Zudem fiel auf, dass eine beträchtliche Anzahl von in der DNB katalogisierten Blogs über die dort angegebenen URLs nicht mehr aufgerufen werden konnten. Der Verlust solcher Informationen ist alarmierend und weist auf das Fehlen nachhaltiger Archivierungsstrategien für Wissenschaftsblogs hin. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit von (1) Lösungen zur langfristigen Sicherung von Blogs und (2) Langzeitstudien zu Wissenschaftsblogs, um den Erhalt wissenschaftlicher Inhalte zu gewährleisten und zu verstehen. Langzeitstudien würden aussagekräftigere Daten liefern und die wissenschaftliche Dokumentation der Blogs fördern.[79] Zudem enthielten sechs Blogs keine Informationen zum Datum ihrer Posts, was der gängigen Definition von Wissenschaftsblogs entgegensteht, die das Vorhandensein von Datumsangaben als wesentliches Merkmal nennt.[80]

Institutionelle Affiliationen: Es gibt einen höheren Prozentsatz (327, 59,35 %) aktiver Blogs mit institutioneller Affiliation im Vergleich zu aktiven Blogs ohne institutionelle Affiliation (134, 46,37 %). Somit gibt es etwas mehr inaktive Blogs ohne institutionelle Affiliation (155, 53,63 %) als inaktive Blogs mit institutioneller Affiliation (224, 40,65 %). 20 (2,31 %) Blogs enthielten keine Angaben zu Autor:innen oder Institutionen. Obwohl der Chi-Quadrat-Test eine statistisch signifikante Beziehung zwischen institutioneller Affiliation und Aktivität ergab, ist der Einfluss gering. Trotz des geringen Einflusses haben Blogs ohne institutionelle Affiliation potenziell größere Herausforderungen, da diese nicht auf zentrale Unterstützung bei technischen Problemen oder Maßnahmen zur langfristigen Sicherung ihrer Inhalte zurückgreifen können. Zudem ist anzunehmen, dass in Institutionen, die spezielle Blogging-Plattformen für ihre Mitarbeitenden bereitstellen, das Bloggen eher als legitime wissenschaftliche Tätigkeit anerkannt wird. Dies verdeutlicht das Potenzial von Forschungseinrichtungen, Wissenschaftsblogs gezielt zu fördern und damit die Verfügbarkeit sowie die langfristige Zugänglichkeit wissenschaftlicher Inhalte zu stärken.

Sprachen: Obwohl 713 (70,73 %) der Blogs auf Deutsch posten, bloggen 250 (24,8 %) der Blogs auch auf Englisch. Selbst innerhalb der deutschen wissenschaftlichen Blog-Community spielt Englisch als Wissenschaftssprache eine wichtige Rolle. Mit Blick auf die Helsinki-Initiative für Mehrsprachigkeit in der Wissenschaftskommunikation[81] bieten Blogs großes Potenzial, da sie genutzt werden können, um Zusammenfassungen von Fachartikeln in weiteren Sprachen zu veröffentlichen. Das Bloggen auf Englisch kann zudem ein größeres Publikum erreichen.[82] Vor dem Hintergrund automatischer Übersetzungsdienste, wie sie beispielsweise in Webbrowsern integriert sind, ergeben sich für Blogger:innen erweiterte Handlungsspielräume zur Erhöhung der Sichtbarkeit und Zugänglichkeit ihrer Inhalte über Sprachgrenzen hinweg.

5.2 Forschungsfrage 2: Integration in die Forschungsinfrastruktur

Plattformen und Software: Die Mehrheit (599, 69,17 %) der Blogs ist in Plattformen integriert, die explizit Wissenschaftsblogs hosten (de.hypotheses, ScienceBlogs, SciLogs). 44 (5,08 %) der Blogs werden von ihren jeweiligen Institutionen gehostet, während 34 (3,93 %) der Blogs auf Plattformen gehostet werden, die auch Nicht-Wissenschaftsblogs enthalten. Allerdings ist selbst für Blogs, die auf wissenschaftlichen Plattformen gehostet werden, die langfristige Verfügbarkeit nicht garantiert. Dies zeigt sich am Beispiel der Plattform ScienceBlogs, deren Finanzierung durch den Verlag 2022 eingestellt wurde.[83] Als Folge sind 83 (91,21 %) der ScienceBlogs inzwischen inaktiv, ohne Maßnahmen zur Sicherung ihrer Inhalte. 738 (85,22 %) der Blogs basieren auf der WordPress-Software. Diese De-facto-Monopolstellung birgt Gefahren, da sie die Abhängigkeit von nur einer Software fördert, insbesondere angesichts der jüngsten Entwicklungen innerhalb des Unternehmens Automattic, das angekündigt hat, seinen Beitrag zu WordPress deutlich zu reduzieren.[84]

DNB Einträge: Nur 289 (33,37 %) der Wissenschaftsblogs des Datensatzes sind in der DNB katalogisiert. Gleichzeitig ist das auch die gesamte Anzahl an Wissenschaftsblogs, die in der DNB katalogisiert sind. Auch wenn seit diesem Zeitpunkt vermutlich bereits mehr Blogs katalogisiert wurden, ist die Anzahl der Wissenschaftsblogs, die einen Eintrag in der DNB haben, in dem Datensatz und damit auch im Vergleich zu der gesamten deutschen Wissenschaftsbloglandschaft gering. Für Archive, Bibliotheken und Fachinformationsdienste besteht Bedarf, sich verstärkt mit dem Thema der Langzeitzugänglichkeit deutscher Wissenschaftsblogs zu beschäftigen. Dies könnte durch eine Parallelarchivierung, durch die DNB, disziplinspezifische FIDs oder institutionelle Repositorien geschehen.[85] Die Verantwortung für die Bewahrung von Wissenschaftsblogs liegt nicht ausschließlich bei der Deutschen Nationalbibliothek. Vielmehr sollten wissenschaftliche Bibliotheken im Rahmen kooperativer Aktivitäten Verantwortung übernehmen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherung und Archivierung der Blogs von Angehörigen ihrer eigenen Institutionen. Im Hinblick auf die Besonderheiten von Wissenschaftsblogs als Teil des wissenschaftlichen Diskurses zeigen sich besondere Herausforderungen für die Archivierung, insbesondere aufgrund ihrer Vernetzung mit anderen Websites und Blogs durch Verweise. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für spezialisierte Lösungen, um die langfristige Bewahrung von Wissenschaftsblogs und ihrer besonderen Merkmale innerhalb spezieller wissenschaftlicher Blog-Infrastrukturen zu gewährleisten.

ISSNs: Da ISSNs in Deutschland durch die DNB vergeben werden,[86] ähnelt die Verteilung der Blogs mit ISSN der Verteilung der DNB-Einträge. Es ist anzunehmen, dass nur wenige Blogs existieren, die eine ISSN verzeichnet haben und nicht im erhobenen Datensatz aufgenommen wurden. Die geringe Anzahl an ISSNs zeigt, dass es weiterhin notwendig ist, Blogger:innen für die Vergabe einer ISSN für Wissenschaftsblogs zu sensibilisieren. Die Registrierung eines Blogs mit einer ISSN hilft der DNB bei der Umsetzung von Maßnahmen zur digitalen Langzeitarchivierung dieser Blogs. Daher erscheint es sinnvoll, die ISSN-Registrierung für Wissenschaftsblogs aktiver zu fördern. Darüber hinaus erhöht die Zuweisung einer ISSN die Sichtbarkeit von Blogs, da sie dadurch in Bibliothekskatalogen, Discovery-Systemen und wissenschaftlichen Suchmaschinen besser erfasst werden können.

DOIs und Zitationsvorschläge: Fast ausschließlich Blogs auf de.hypotheses vergeben DOIs und bieten Zitationsvorschläge an. Über de.hypotheses hinaus ist nur eine geringe Nutzung von DOIs und Zitationsvorschlägen erkennbar. Ohne die Vergabe von DOIs wird die Sichtbarkeit der Inhalte eines Blogs erheblich eingeschränkt, was sich negativ auf deren Einbindung in andere Infrastrukturen wie Datenbanken auswirkt. Auch in Bezug auf Zitationsvorschläge ist eine ähnliche Tendenz zu beobachten: Diese werden nahezu ausschließlich von Blogger:innen auf de.hypotheses angeboten, während sie in anderen Blogs kaum genutzt werden. DOIs haben sich in den vergangenen Jahren als zentrales System persistenter Identifikatoren (PIDs) für wissenschaftliche Inhalte etabliert. Sie werden nicht nur über Crossref für Textpublikationen vergeben, sondern auch über DataCite für eine Vielzahl forschungsbezogener Informationsobjekte. In Version 4.6 des DataCite-Metadatenschemas[87] ist der Publikationstyp „Blog“ noch nicht als Ressourcentyp anerkannt. In Anbetracht der spezifischen Merkmale von Blogs, die sich von den derzeit verwendeten Publikationstypen im DataCite-Schema unterscheiden, wäre es von Vorteil, Blogposts als einen spezifischen Ressourcentyp aufzunehmen. Ähnlich wie eine ISSN die Sichtbarkeit eines ganzen Blogs unterstützt, verbessern DOIs die Sichtbarkeit einzelner Blogposts, da sie von Suchmaschinen und Datenbanken leicht aggregiert werden können. Darüber hinaus erleichtern DOIs die Zitierung und Referenzierung von Blogeinträgen.[88]

5.3 Forschungsfrage 3: Bestrebungen der Blogger:innen

Blog-Archive: Die häufige Verwendung von Blog-Archiven (556, 64,2 %) zeigt, dass wenn möglich, viele Blogger:innen Maßnahmen zur Verfügung stellen, um Bloginhalte durchsuchbar zu machen. In Standardsoftwarelösungen wie WordPress ist das Blog-Archiv leicht zu aktivieren.[89] Bei benutzerdefinierten Lösungen sind oft spezifische Anpassungen erforderlich. Das Vorhandensein eines Blog-Archivs kann auch die Aggregation von Inhalten unterstützen, da die Posts von Suchmaschinen leichter gecrawlt werden können, insbesondere wenn kein Feed verfügbar ist.

Blogrolls: Auch wenn Blogrolls nicht häufig genutzt wurden (nur 190, 21,94 % der Blogs verfügten über eine Blogroll), ist die Bereitstellung einer Blogroll trotzdem wertvoll, da sie Bloginhalte auffindbar macht. Außerdem kann sie den Gemeinschaftsaspekt des Bloggens fördern, indem sie andere Blogger:innen und Inhalte bewirbt. Die Präsenz einer Blogroll kann als Teil der sozialen Einbettung eines Blogs in eine Community verstanden werden. Verlinkungen zwischen Blogs bilden zudem eine wissenschaftliche „Blogosphäre“.[90] Dieser Aspekt ist besonders für Netzwerkanalysen relevant, da er die Untersuchung des Zusammenspiels von Inhalten und Positionen ermöglicht. Eine Studie zu Wissenschaftsblogs- und Podcasts hat ergeben, dass die Verlinkung von Blogs (z. B. über soziale Medien) eine wichtige Rolle dabei spielt, die Reichweite eines Blogs zu vergrößern.[91] Allerdings stellt die Blogosphäre auch technische Herausforderungen für die Archivierung von Wissenschaftsblogs dar, da diese auf externe Inhalte verlinken und Archive nicht darauf vorbereitet sind, den sozialen Kontext von Blogrolls zu berücksichtigen.

Lizenzen: Creative Commons (CC) ist eine gemeinnützige Organisation, die Lizenzen bereitstellt, mit denen die rechtlichen Bedingungen für verbreitete Inhalte definiert werden können.[92] 645 (74,48 %) der Blogs geben jedoch keine Lizenzinformationen an. Die Verwendung einer CC-Lizenz verbessert die Wiederverwendbarkeit von Blogs und ihren Inhalten erheblich. Ohne eine klare Kennzeichnung durch offene Lizenzen ist die Weiterverbreitung und Nachnutzung von Bloginhalten eingeschränkt. Dies gilt insbesondere für die Urheberrechtsbestimmungen in Europa, wo es im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten keine Fair Use gibt, die es Archiven und Bibliotheken ermöglicht, für Forschungszwecke einfachen Zugang zu urheberrechtlich geschützten Inhalten zu gewähren. Blogger:innen sollten daher verstärkt für dieses Thema sensibilisiert und dazu ermutigt werden, die offene Verfügbarkeit ihrer Inhalte im Sinne von Open Access zu fördern, etwa durch die Verwendung von Lizenzen wie denen von CC.

Feeds: Blog-Feeds, wie RSS oder Atom, ermöglichen die Integration und den Datenaustausch von Bloginhalten mit anderen Websites oder Infrastrukturen, indem sie standardisierte, maschinenlesbare Formate (wie XML oder JSON) verwenden. Da Feeds bereits von 97 % der Blogs verwendet werden, besteht Potenzial für die Wiederverwendung und Archivierung von Feeds und standardisierten Metadaten von Blogs. Blog-Feeds sind nicht nur von zentraler Bedeutung für die Verbreitung von Blogposts, sondern sie ermöglichen auch die Aggregation von Inhalten durch Archive. Die technische Architektur des Rogue-Scholar-Archivs für Wissenschaftsblogs basiert beispielsweise auf der Funktionalität von Feeds. Die im Archiv gespeicherten Blog-Einträge werden zusammen mit ihren Metadaten über Feeds abgerufen. Das Vorhandensein eines solchen Feeds kann daher als eine wichtige Voraussetzung für die Archivierung angesehen werden.[93]

Kommentare: Obwohl die Mehrheit (768, 88,68 %) der Blogs Kommentare in ihren Blogposts zulässt, gibt es immer noch Blogs, die dies nicht tun. Kommentare fördern die Interaktion zwischen Bloggern und Lesern und bieten einen Ort für Dialog und Diskussion. Die Archivierung von Kommentaren wirft jedoch technische und rechtliche Fragen für die Informationsinfrastruktureinrichtungen auf.

6 Limitationen und Ausblick

Es sind einige Limitationen dieser Studie zu beachten. Die bereits erwähnte übermäßige Repräsentation der de.hypotheses-Blogs stellt eine Limitation dar, bietet jedoch auch wertvolle Erkenntnisse über bewährte Praktiken, wie beispielsweise die Vergabe von DOIs und Zitationsvorschlägen. Zukünftige Untersuchungen sollten eine internationale Perspektive einnehmen und qualitative Methoden einbeziehen, um tiefere Einblicke in die Motivation von Blogger:innen und Herausforderungen der Langzeitarchivierung zu gewinnen. Weitere Studien könnten zudem untersuchen, wie Blogs zum wissenschaftlichen Diskurs beitragen, indem sie deren Zitationspraktiken analysierten. Obwohl frühere Untersuchungen bereits spezifische Aspekte wie die Verwendung von Referenzen in Blogs als Altmetrics[94] oder Kommunikationsmuster in Blog-Netzwerken[95] untersucht haben, besteht weiterhin Bedarf an grundlegenderen Studien zu den Verlinkungs- und Referenzierungspraktiken wissenschaftlicher Blogger:innen. Links gelten als zentrales Element des Blog-Formats[96] und die Vernetzung zwischen Blogs schafft die sogenannte Blogosphäre.[97] Daher könnte eine detaillierte Analyse von Verlinkungsmustern in Wissenschaftsblogs wertvolle Erkenntnisse über deren Vernetzung, Sichtbarkeit und wissenschaftliche Relevanz liefern.

Langzeitstudien, die die Lebensspanne von Wissenschaftsblog über einen längeren Zeitraum verfolgen, könnten zudem Aufschluss über deren Nachhaltigkeit und die Effektivität verschiedener Archivierungsmaßnahmen geben. Eine solche Langzeitstudie könnte das Aktivitätsniveau von Wissenschaftsblogs kontinuierlich beobachten und dabei erfassen, welche Strategien zur Erhaltung von inaktiven Blogs angewendet werden. Darüber hinaus wäre ein umfassender Literaturbericht zum Thema Wissenschaftsblogs von großem Wert. Angesichts der Breite und Vielfalt der wissenschaftlichen Diskussionen zu diesem Thema könnte ein Literaturbericht der bestehenden Literatur dabei helfen, einen besseren Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu gewinnen und spezifische Forschungslücken zu identifizieren. Ein weiterer relevanter Forschungsbereich ist die Analyse der Integration von Wissenschaftsblogs in bestehende akademische Informationsinfrastrukturen. Dabei könnte untersucht werden, wie Blogs in digitalen Bibliotheken, Forschungsinformationssysteme oder Repositorien, insbesondere im Kontext von Open Science, aufgenommen werden und welche technischen, organisatorischen und rechtlichen Herausforderungen dabei bestehen.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass Wissenschaftsblogs ein bedeutendes, aber in vielen Aspekten noch wenig erforschtes Element der digitalen Wissenschaftskommunikation darstellen. Ihre langfristige Sicherung und Anerkennung als wissenschaftliche Publikationsform erfordert koordinierte Anstrengungen seitens der wissenschaftlichen Community, wissenschaftliche Institutionen, Bibliotheken und Forschungsförderorganisationen. Durch weitere Forschung und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur für Wissenschaftsblogs kann die langfristige Sichtbarkeit und Nachnutzbarkeit unterstützt werden.

7 Fazit

Wissenschaftsblogs sind ein relevantes Instrument der wissenschaftlichen Kommunikation, doch ihre langfristige Zugänglichkeit und Archivierung sind nicht gesichert.[98] Um diese Forschungslücke zu adressieren, untersuchte diese Studie Charakteristiken deutscher Wissenschaftsblogs und deren Integration in bestehende digitale Informationsinfrastrukturen. Es wurde analysiert, wie sich deutsche Wissenschaftsblogs hinsichtlich Aktivität, Autor:innenschaft, Disziplin und Sprache unterscheiden. Darüber hinaus wurde betrachtet, wie deutsche Wissenschaftsblogs in Plattformen, Bibliothekskataloge und weitere Maßnahmen zur Sicherstellung ihrer Zugänglichkeit integriert sind. Schließlich wurde analysiert, welche Maßnahmen Blogger:innen selbst ergreifen, um die Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit ihrer Blogs zu verbessern. Die Studie leistet einen Beitrag zur Forschung im Bereich der Bibliotheks- und Informationswissenschaft, indem sie die erste umfassende Analyse der Wissenschaftsbloglandschaft in Deutschland über verschiedene Disziplinen hinweg bietet. Zudem sind die Erkenntnisse für Expert:innen aus Infrastruktureinrichtungen, Betreiber:innen von Blog-Plattformen sowie für wissenschaftliche Blogger:innen von Relevanz. In diesem Beitrag wurde aufgeführt, dass Wissenschaftsblogs vielfältig sind, ihre Integration in bestehende Informationsinfrastrukturen jedoch uneinheitlich bleibt. Es wurden zudem Handlungsmöglichkeiten benannt, mit denen sich die Zugänglichkeit von Blogs verbessern lässt.

Es wurden mehrere Stakeholder identifiziert, die zur besseren Sichtbarkeit und langfristigen Archivierung von Wissenschaftsblogs beitragen könnten. Die Ergebnisse verdeutlichen den Bedarf an stärkerer institutioneller Unterstützung für wissenschaftliches Bloggen, insbesondere durch Universitäten und andere forschende Einrichtungen. Diese sollten Blogs als legitime wissenschaftliche Veröffentlichungen anerkennen und Ressourcen für ihre Wissenschaftsblogger:innen bereitstellen. Wissenschaftliche Bibliotheken könnten wissenschaftliche Blogger:innen ihrer Institutionen zudem unterstützen, indem sie die Blogs ihrer Einrichtungen katalogisieren und sicherstellen, dass deren Inhalte archiviert und dauerhaft zugänglich gemacht werden.

Blogging-Plattformen können ihre Blogger:innen dabei unterstützen, die langfristige Zugänglichkeit ihrer Inhalte sicherzustellen, indem sie standardisierte Zitationsvorschläge und DOIs bereitstellen sowie Blogger:innen dazu ermutigen, detaillierte Metadaten und Lizenzinformationen anzugeben, die die Nachnutzung und Archivierung von Blogs erleichtern. Die Vergabe von PIDs wie DOIs oder ISSNs hat zudem das Potenzial, den Status von Wissenschaftsblogs innerhalb der wissenschaftlichen Publikationslandschaft weiter zu stärken. Während Plattformen wie de.hypotheses in den Geistes- und Sozialwissenschaften Fortschritte machen, fehlen vergleichbare Bestrebungen für andere Disziplinen. Zudem können bestehende Workflows, wie Blog-Feeds, von Informationsinfrastrukturen genutzt werden.

Mit dem Blog-Archiv Rogue Scholar von Front Matter wurde 2023 eine wegweisende Initiative zur Sicherung von wissenschaftlichen Blogs gestartet, die einige der hier adressierten Desiderate aufgreift.[99]

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Blogger:innen zwar ein Interesse daran zeigen, ihre Inhalte besser zugänglich zu machen,[100] die tatsächlichen Maßnahmen jedoch uneinheitlich sind. Allerdings könnten einfache Maßnahmen wie Blogrolls, Blog-Archive und standardisierte Lizenzen die langfristige Zugänglichkeit von Wissenschaftsblogs mit minimalem Aufwand für Blogger:innen verbessern.

Zusammenfassend zeigt diese Studie die Notwendigkeit einer stärkeren Integration von Wissenschaftsblogs in Informationsinfrastrukturen sowie institutioneller Unterstützung auf, um die langfristige Zugänglichkeit von Wissenschaftsblogs zu gewährleisten. Dies ist entscheidend, um die Vielfalt der wissenschaftlichen Kommunikation zu fördern. Während einzelne Blogger:innen und einige Plattformen bereits Schritte zur Integration von Blogs in bestehende digitale Informationsinfrastrukturen unternommen haben, sind verstärkte institutionelle und technische Unterstützungsmaßnahmen erforderlich, um ihre langfristige Zugänglichkeit sicherzustellen. Darüber hinaus trägt die Einbindung von Blogs in bestehende Informationsinfrastrukturen dazu bei, sie als legitime Bestandteile des wissenschaftlichen Diskurses und als relevante Publikationsform zur Verbreitung von Forschungsergebnissen anzuerkennen.

Über die Autoren

Catharina Ochsner

Heinz Pampel

Jonas Höfting

Laura Rothfritz

Förderung: Das Projekt „Kooperative Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs (Infra Wiss Blogs)“ und dadurch die Arbeit von Catharina Ochsner und Jonas Höfting wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert (Projektnummer: 528958385). Die Arbeit von Heinz Pampel und Laura Rothfritz wird durch das Einstein Center Digital Future (ECDF) unterstützt.

Offenlegung: Diese Publikation ist eine angepasste deutschsprachige Übersetzung eines Aufsatzes, der im Journal of Documentation für die Veröffentlichung vorgesehen ist (DOI:10.1108/JD-02-2025-0053).

Literaturverzeichnis

Altenhöner, Reinhard; Schrimpf, Sabine (2014): Bestandserhaltung und Langzeitverfügbarkeit digitaler Ressourcen: Strategie, Organisation und Techniken. In: Praxishandbuch Bibliotheksmanagement, von Reinhard Altenhöner und Sabine Schrimpf, hg. von Rolf Griebel, Hildegard Schäffler und Konstanze Söllner, 862–84. Berlin, München, Boston: De Gruyter Saur. DOI:10.1515/9783110303261.862.10.1515/9783110303261.862Suche in Google Scholar

Arksey, Hilary; O’Malley, Lisa (2005): Scoping studies: Towards a methodological framework. In: International Journal of Social Research Methodology, 8 (1), 19–32. DOI:10.1080/1364557032000119616.10.1080/1364557032000119616Suche in Google Scholar

Bader, Anita; Fritz, Gerd; Gloning, Thomas (2011): Digitale Wissenschaftskommunikation 2010–2011: Eine Online-Befragung. Gießener Elektronische Bibliothek. DOI:10.22029/jlupub-3053.Suche in Google Scholar

Baez, John; Schreiber, Urs; Bartlett, Bruce (2011): „A new idea of how to communicate ideas“. Zur Entwicklung wissenschaftlicher Blogs – ein Interview mit den Gründern des Gruppenblogs The n-Category Café. Mit einer Einführung von Anita Bader. In: Digitale Wissenschaftskommunikation. Formate und ihre Nutzung. Linguistische Untersuchungen, von John Baez, Urs Schreiber und Bruce Bartlett, hg. von Thomas Gloning und Gerd Fritz, 287–312. Gießen: Gießener Elektronische Bibliothek. Verfügbar unter https://jlupub.ub.uni-giessen.de/server/api/core/bitstreams/020364e9-eebe-47a2-bb5c-9f7a46503b4d/content, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

Bhatt, Jay (2005): Blogging as a tool: Innovative approaches to information access, In: Library Hi Tech News, 22 (9), 28–32. DOI:10.1108/07419050510640512.10.1108/07419050510640512Suche in Google Scholar

Birkenkötter, Hannah; Steinbeis, Maximilian (2015): Rechtswissenschaftliche Blogs in Deutschland – zu Möglichkeiten und Grenzen eines neuen Formats in den Rechtswissenschaften. In: JURA – Juristische Ausbildung, 37 (1), 23–29. DOI:10.1515/jura-2015-0003.10.1515/jura-2015-0003Suche in Google Scholar

Blanchard, Antoine (2011): Science blogs in research and popularization of science: Why, how and for whom? In: Common knowledge: The challenge of transdisciplinarity, hg. von Moira Cockell, Jérôme Billotte, Frédéric Darbellay und Francis Waldvogel. 219–32. Lausanne: PFL Press. Verfügbar unter https://hal.science/hal-01249315v1/file/Blanchard_WKD_Science_blogs_2011.pdf, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

Bondi, Marina (2022): Dialogicity in individual and institutional scientific blogs. In: Publications, 10 (1), 1–20. DOI:10.3390/publications10010009.10.3390/publications10010009Suche in Google Scholar

Bonetta, Laura (2007): Scientists Enter the Blogosphere. In: Cell, 129 (3), 443–45. DOI:10.1016/j.cell.2007.04.032.10.1016/j.cell.2007.04.032Suche in Google Scholar

Bowker, Geoffrey C.; Baker, Karen; Millerand, Florence; Ribes, David (2010): Toward Information Infrastructure Studies: Ways of Knowing in a Networked Environment. In: International Handbook of Internet Research, hg. von Jeremy Hunsinger, Lisbeth Klastrup, Matthew Allen, 97–117. New York: Springer. DOI:10.1007/978-1-4020-9789-8_5.10.1007/978-1-4020-9789-8_5Suche in Google Scholar

Burton, Matt (2015): Blogs as Infrastructure for Scholarly Communication. Dissertation, University of Michigan. Verfügbar unter https://hdl.handle.net/2027.42/111592, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

Colson, Vinciane (2011): Science blogs as competing channels for the dissemination of science news. In: Journalism, 7, 889–902. DOI:10.1177/1464884911412834.10.1177/1464884911412834Suche in Google Scholar

Creative Commons (o. J.): Was ist CC? Verfügbar unter https://de.creativecommons.net/was-ist-cc/, zugegriffen am 28.01.2025.Suche in Google Scholar

DataCite Metadata Working Group (2024): DataCite metadata schema for the publication and citation of research data and other research outputs v4.6. DOI:10.14454/CSBA-E454.Suche in Google Scholar

Davies, Julia; Merchant, Guy (2007): Looking from the inside out: Academic blogging as new literacy. In: A new literacies sampler, hg. von Michele Knobel und Colin Lankshear, 167–97. New York: Peter Lang. Verfügbar unter http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.cst.ebooks.datasheet&id=46696, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

Dennen, Vanessa Paz (2009): Constructing academic alter-egos: Identity issues in a blog-based community. In: Identity in the Information Society, 2 (1), 23–38. DOI:10.1007/s12394-009-0020-8.10.1007/s12394-009-0020-8Suche in Google Scholar

Deutsche Nationalbibliothek (o. J.): Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland. Verfügbar unter https://www.dnb.de/DE/Professionell/Services/ISSN/issn_node.html, zugegriffen am 23.01.2025.Suche in Google Scholar

Fausto, Sibele; Bento, Luiz Fernando; Jardim, Bento et al. (2011): Peer-reviewed science from blogs: an option for the Brazilian growing interest in science? In: International Conference on Scientometrics and Informetrics, 975–77. Durban: International Society of Scientometrics and Informetrics. Verfügbar unter https://www.academia.edu/download/101939513/ISSI_2011_Proceedings_Vol2_55.pdf, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

Federation Of Finnish Learned Societies; The Committee for Public Information; The Finnish Association for Scholarly Publishing, Universities Norway und European Network For Research Evaluation In The Social Sciences And The Humanities (2019): Helsinki initiative on multilingualism in scholarly communication. DOI:10.6084/M9.FIGSHARE.7887059.Suche in Google Scholar

Fenner, Martin (2008): Blogs, Wikis und Podcasts im Unterricht. In: Biologie in Unserer Zeit, 38 (5), 284–86. DOI:10.1002/biuz.200890080.10.1002/biuz.200890080Suche in Google Scholar

Fenner, Martin (2022): Building an archive for scholarly blog posts. Front Matter. DOI:10.53731/br9f5xa-a556w2t.10.53731/mm5n3-7et13Suche in Google Scholar

Fenner, Martin (2023a): Guidelines for scholarly blogs. Front Matter. DOI:10.53731/a0d9m3n-n7r8h0m.10.53731/a0d9m3n-n7r8h0mSuche in Google Scholar

Fenner, Martin (2023b): The Rogue Scholar is now open for business. Front Matter. DOI:10.53731/z9v2s-bh329.10.53731/z9v2s-bh329Suche in Google Scholar

Ferguson, Rebecca; Clough, Gill; Hosein, Anesa (2010): Shifting themes, shifting roles: The development of research blogs. ‘Into something rich and strange’ – Making sense of the sea-change. In: The 17th association for learning technology conference (ALT-c 2010). Nottingham: University of Nottingham. Verfügbar unter https://oro.open.ac.uk/22962/, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

Gebert, Björn (2015): Mediävistische Wissenschaftsblogs – Einführung und Überblick. In: Das Mittelalter, 20 (2), 416–22. DOI:10.1515/mial-2015-0027.10.1515/mial-2015-0027Suche in Google Scholar

GESIS Leibniz Institut für Sozialwissenschaften (o. J.): Wissen wie Wissen wirkt im Kontext der Digitalisierung: Digitale Wissenstransfermedien an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen. GESWi4impact Projektseite. Verfügbar unter https://www.gesis.org/forschung/drittmittelprojekte/wi4impact-projektseite, zugegriffen am 21.01.2025.Suche in Google Scholar

Goldstein, A. M. (2009): Blogging evolution. Wiesbaden: Springer. DOI:10.1007/s12052-009-0149-9.10.1007/s12052-009-0149-9Suche in Google Scholar

Guilleux, C. (2024): La pérennité de vos contenus sur Hypothèses. La maison des carnets. DOI:10.58079/w9ne.Suche in Google Scholar

Haber, Peter; Pfanzelter, Eva (Hrsg.) (2013): Historyblogosphere: Bloggen in den Geschichtswissenschaften. München: Oldenbourg Verlag. Verfügbar unter https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=FVHpBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=Historyblogosphere:+Bloggen+in+den+Geschichtswissenschaften&ots=jINU2JWcME&sig=tQBS7JdlX2w-Y7nyYwtx73uGOtk, zugegriffen am 04.08.2025.10.1524/9783486755732Suche in Google Scholar

Hanauska, Monika; Leßmöllmann, Annette (2021): Persuasion in science communication: empirical findings on scientific weblogs. In: Interaction Studies, 22 (3), 343–72. DOI:10.1075/is.00008.han.10.1075/is.00008.hanSuche in Google Scholar

Hank, Carolyn (2011): Scholars and their blogs: Characteristics, preferences, and perceptions impacting digital preservation. Dissertation. The University of North Carolina at Chapel Hill. Verfügbar unter https://www.proquest.com/dissertations-theses/scholars-their-blogs-characteristics-preferences/docview/871229999/se-2, zugegriffen am 31.07.2025.Suche in Google Scholar

Hank, Carolyn (2013): Communications in Blogademia: An assessment of scholar blogs’ attributes and functions. In: New Review of Information Networking, 18 (2), 51–69. DOI:10.1080/13614576.2013.802179.10.1080/13614576.2013.802179Suche in Google Scholar

Hendricks, Arthur (2010): Bloggership, or is publishing a blog scholarship? A survey of academic librarians. In: Library Hi Tech, 28 (3), 470–77. DOI:10.1108/07378831011076701.10.1108/07378831011076701Suche in Google Scholar

Herring, Susan; Scheidt, Lois Ann; Wright, Elijah; Bonus, Sabrina (2005): Weblogs as a bridging genre. In: Information Technology & People, 18 (2), 142–71. DOI:10.1108/09593840510601513.10.1108/09593840510601513Suche in Google Scholar

Jamali, Hamid; Sangari, Mahmood (2015): Citing journal articles in social sciences blogs. In: Iranian Journal of Information Processing Management, 30 (3), 853–73. Verfügbar unter https://jipm.irandoc.ac.ir/article_699316_78dda8250838c318b77cc6631fc70a8e.pdf, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

Jarreau, Paige (2015): All the Science That Is Fit to Blog: An analysis of science blogging practices. Dissertation. Louisiana State University; Agricultural & Mechanical College. Verfügbar unter https://jipm.irandoc.ac.ir/article_699316_78dda8250838c318b77cc6631fc70a8e.pdf, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

Kalb, Hendrik; Lazaridou, Paraskevi; Banos, Vangelis et al. (2013): BlogForever: From web archiving to blog archiving. In: INFORMATIK 2013 – Informatik angepasst an Mensch, Organisation und Umwelt, 536–49. Gesellschaft für Informatik e.V. Verfügbar unter https://dl.gi.de/items/e16c2f29-cc2e-43df-8e63-159e16ce2fe8, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

Kasioumis, Nikos; Banos, Vangelis; Kalb, Hendrik (2014): Towards building a blog preservation platform. In: World Wide Web, 17, 799–825. DOI:10.1007/s11280-013-0234-4.10.1007/s11280-013-0234-4Suche in Google Scholar

Kjellberg, Sara (2015): Researchers’ blogging practices in two epistemic cultures: The scholarly blog as a situated genre. In: Human IT: Journal for Information Technology Studies as a Human Science, 12 (3), 36–77. Verfügbar unter https://humanit.hb.se/article/view/474, zugegriffen am 31.07.2025.Suche in Google Scholar

Köhler, Benedikt (2008): Web 2.0 für Sozialwissenschaftler: Einsatzmöglichkeiten von Wikis, Weblogs und Social Bookmarking in Forschung und Lehre. Verfügbar unter https://d-nb.info/990998835/34, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

König, Mareike (2014): Wissenschaftliche Blogs zwischen Deutschland und Frankreich: Die Blogplattform Hypotheses.org. In: Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert – Akademische Wissensproduktion über das andere Land, Bd. 4, 241–55. New York: Peter Lang. Verfügbar unter https://shs.hal.science/halshs-01112151, zugegriffen am 31.07.2025.Suche in Google Scholar

Kouper, Inna (2010): Science blogs and public engagement with science: Practices, challenges, and opportunities. In: JCOM, 9 (01). DOI:10.22323/2.09010202.10.22323/2.09010202Suche in Google Scholar

Krauss, Werner (2012): Ausweitung der Kampfzone: Die Klimablogosphäre. In: Forschungsjournal Soziale Bewegungen, 25 (2), 83–89. DOI:10.1515/fjsb-2012-0214.10.1515/fjsb-2012-0214Suche in Google Scholar

Kuhle, Birte; Voigt, Charmaine; Repke, Lydia; Breuer, Johannes (2025): Assessing the effectiveness of science blogs and podcasts in Germany. In: PCST 2025 – Using Science Communication to effect positive change: exploring transitions, traditions and tensions. Aberdeen, Scotland: University of Aberdeen. Verfügbar unter https://gesisbox.gesis.org/index.php/s/SgYWfmjf9LkS97y, zugegriffen am 31.07.2025Suche in Google Scholar

Kunz, Christopher (2025): Wegen Rechtsstreit: Automattic kündigt Mitarbeit an WordPress fast komplett auf. Verfügbar unter https://www.heise.de/news/Wegen-Rechtsstreit-Automattic-kuendigt-Mitarbeit-an-Wordpress-fast-komplett-auf-10236304.html, zugegriffen am 28.01.2025.Suche in Google Scholar

Lazaridou, Paraskevi; Kalb, Hendrik; Pinsent, Ed et al. (2013): BlogForever: D3. 2 interoperability prospects. Verfügbar unter https://core.ac.uk/download/pdf/30436957.pdf, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

Lindgren, James (2006): Is blogging scholarship – Why do you want to know. In: Washington University Law Review, 84, 1105. Verfügbar unter https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/walq84&div=41&id=&page=, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

Littek, Manon Sarah (2012): Wissenschaftskommunikation im Web 2.0: eine empirische Studie zur Mediennutzung von Wissenschaftsblogs. New York: Peter Lang. DOI:10.3726/978-3-653-01679-6.10.3726/978-3-653-01679-6Suche in Google Scholar

Luzón, María-José (2006): Research group-blogs: Sites for self-presentation and collaboration. In: Proceedings of the 5th International AELFE Conference, 629–34. Verfügbar unter https://scholar.archive.org/work/pkn3ewljzfhdta7mtxjmpri3ka/access/wayback/http://www.unizar.es/aelfe2006/ALEFE06/5.newtechnologies/87.pdf, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

Luzón, María-José (2008): Scholarly hyperwriting: The function of links in academic weblogs. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60 (1), 75–89. DOI:10.1002/asi.20937.10.1002/asi.20937Suche in Google Scholar

Luzón, María-José (2013): Public communication of science in blogs: Recontextualizing scientific discourse for a diversified audience. In: Written Communication, 30 (4), 428–57. DOI:10.1177/0741088313493610.10.1177/0741088313493610Suche in Google Scholar

Luzón, María-José (2017): Connecting genres and languages in online scholarly communication: An analysis of research group blogs. In: Written Communication, 34 (4), 441–71. DOI:10.1177/0741088317726298.10.1177/0741088317726298Suche in Google Scholar

Luzón, María-José (2018): Constructing academic identities online: Identity performance in research group blogs written by multilingual scholars. In: Journal of English for Academic Purposes, 33, 24–39. DOI:10.1016/j.jeap.2018.01.004.10.1016/j.jeap.2018.01.004Suche in Google Scholar

Mahrt, Merja; Puschmann, Cornelius (2014): Science blogging: An exploratory study of motives, styles, and audience reactions. In: Journal of Science Communication, 13 (3), A05. DOI:10.22323/2.13030205.10.22323/2.13030205Suche in Google Scholar

Mauranen, Anna (2013): Hybridism, edutainment, and doubt: Science blogging finding its feet. In: Nordic Journal of English Studies, 12 (1), 7–36. DOI:10.35360/njes.274.10.35360/njes.274Suche in Google Scholar

Metcalfe, Jennifer (2020): Chanting to the choir: The dialogical failure of antithetical climate change blogs. In: Journal of Science Communication, 19 (2), A04. DOI:10.22323/2.19020204.10.22323/2.19020204Suche in Google Scholar

Ochsner, Catharina; Pampel, Heinz; Höfting, Jonas; Rothfritz, Laura (2025): List of German Scholarly Blogs and their Attributes [Data set]. Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14905628.Suche in Google Scholar

Pampel, Heinz; Rothfritz, Laura (2024): Kooperative Informationsinfrastruktur für wissenschaftliche Blogs (Infra Wiss Blogs). Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.13234482.Suche in Google Scholar

Pampel, Heinz; Stadtbäumer, Till; Fenner, Martin; Ködel, Sven et al. (2025): Bibliotheken als Betreibende und Bewahrende Institutionen für Wissenschaftliche Blogs: Bericht über ein Hands-on Lab auf der 113. Bibliocon. DOI:10.59350/b4fae-mm324.10.59350/b4fae-mm324Suche in Google Scholar

Puschmann, Cornelius (2013): 4. Blogging. In: Pragmatics of computer-mediated communication, hg. von Susan Herring, Dieter Stein und Tuija Virtanen, Pragmatics of computer-mediated communication, 83–108. Berlin: De Gruyter Mouton. DOI:10.1515/9783110214468.83.10.1515/9783110214468.83Suche in Google Scholar

Puschmann, Cornelius (2014): (Micro)blogging science? Notes on potentials and constraints of new forms of scholarly communication. In: Opening science: The evolving guide on how the Internet is changing research, collaboration and scholarly publishing, hg. von Sönke Bartling und Sascha Friesike, 89–106. Cham: Springer International Publishing. DOI:10.1007/978-3-319-00026-8_6.10.1007/978-3-319-00026-8_6Suche in Google Scholar

Puschmann, Cornelius; Mahrt, Merja (2012): Scholarly blogging: A new form of publishing or science journalism 2.0? In: Science and the Internet. Düsseldorf: Düsseldorf University Press. Verfügbar unter https://www.academia.edu/download/84074741/Science_and_the_Internet_OA.pdf#page=182, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

R (o. J.): R: The R Project for Statistical Computing. Verfügbar unter https://www.r-project.org/, zugegriffen am 06.08.2025.Suche in Google Scholar

Rettberg, Jill Walker (2008): Blogging. Polity. Verfügbar unter https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=VrhvqxjhSaEC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Blogging+rettberg&ots=JCXQKz8BXQ&sig=6A0AQST9Q-_DpJBThcHdCls1vZs, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

Schönstein, Jürgen (2022): ScienceBlogs.de steht vor dem Ende. Verfügbar unter https://scienceblogs.de/2022/10/31/scienceblogs-de-steht-vor-dem-ende/, zugegriffen am 31.07.2025.Suche in Google Scholar

Shema, Hadas; Bar-Ilan, Judit; Thelwall, Mike (2014): Do blog citations correlate with a higher number of future citations? Research blogs as a potential source for alternative metrics. In: Journal of the Association for Information Science and Technology, 65 (5), 1018–27. DOI:10.1002/asi.23037.10.1002/asi.23037Suche in Google Scholar

Sokół, Małgorzata (2021): Knowledge and identity construction in medical weblogs: A study of epistemic predicates. In: Studia Językoznawcze. Synchroniczne i Diachroniczne Aspekty Badań Polszczyzny, 20, 161–180. Verfügbar unter https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1001885, zugegriffen am 31.07.2025.10.18276/sj.2021.20-12Suche in Google Scholar

Strecker, Dorothea; Pampel, Heinz; Schabinger, Rouven; Weisweiler, Nina Leonie (2023): Disappearing repositories: Taking an infrastructure perspective on the long-term availability of research data. In: Quantitative Science Studies, 4 (4), 839–56. DOI:10.1162/qss_a_00277.10.1162/qss_a_00277Suche in Google Scholar

Tiainen, Katriina (2012): A genre analysis of academic research blogs [Master’s thesis]. University of Helsinki. Verfügbar unter https://core.ac.uk/download/pdf/14925669.pdf, zugegriffen am 04.08.2025.Suche in Google Scholar

Vestergaard, Gunver Lystbaek (2017): The science grapevine: Influence of blog information on the online media coverage of the 2010 arsenic-based life study. In: Journalism, 18 (5), 626–44. DOI:10.1177/1464884915623171.10.1177/1464884915623171Suche in Google Scholar

Voigt, Charmaine; Kuhle, Birte (2024): Wi4impact: Befragung von Produzierenden deutscher Wissenschaftsblogs (und -podcasts). Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14354474.Suche in Google Scholar

Walker, Jill (2006): Blogging from inside the ivory tower. In: Uses of blogs, hg. von Axel Bruns und Joanne Jacobs, 127–38. New York: Peter Lang. Verfübar unter https://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=817&lang=en, zugegriffen am 31.07.2025.Suche in Google Scholar

Wang, Xiaoguang; Jiang, Tingting; Ma, Feicheng (2010): Blog-supported scientific communication: An exploratory analysis based on social hyperlinks in a Chinese blog community. In: Journal of Information Science, 36 (6), 690–704. DOI:10.1177/0165551510383189.10.1177/0165551510383189Suche in Google Scholar

Wenninger, Andreas (2017): Wissenschaftsblogs und wissenschaftliche Blogosphäre. In: Perspektiven der Wissenschaftskommunikation im digitalen Zeitalter, hg. von Peter Weingart, Holger Wormer, Andreas Wenninger und Reinhard Hüttl, 159–268. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. Verfügbar unter https://www.acatech.de/publikation/perspektiven-der-wissenschaftskommunikation-im-digitalen-zeitalter/, zugegriffen am 04.08.2025.10.5771/9783748926672-259Suche in Google Scholar

Wenninger, Andreas (2019): Digitale Grenzkämpfe der Wissenschaft: Boundary-Work am Beispiel eines Blogportals. Wiesbaden: Springer. DOI:10.1007/978-3-658-25298-4.10.1007/978-3-658-25298-4Suche in Google Scholar