Zusammenfassung

Der Beitrag befasst sich mit der Frage, wie OA-Publikationen genutzt werden können, um OER zu gestalten, die einen Zugang zum juristischen Diskurs eröffnen. Der Rückgriff auf OA-Publikationen eröffnet spannende Potenziale, reicht aber nicht, um den Diskurs abzubilden. Denn dieser ist nach wie vor durch klassische Medien geprägt. Es stellt sich daher die Herausforderung, die sich aus den OA-Publikationen entstehenden Möglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig die „alte Welt“ klassischer Publikationsformate zugänglich zu machen. Wie dies geschehen kann, wird anhand konkreter Beispiele aus dem Lehrprojekt „Digitale Forschungswerkstatt für die Rechtswissenschaft“ gezeigt. Die Erfahrungen und Reflexionen werden in Form didaktischer Designprinzipien zusammengeführt.

Abstract

The article deals with the question of how OA publications can be used to design OER that provide access to legal discourse. The use of OA publications opens up exciting potential but is not sufficient to map the discourse. This is because it is still characterized by traditional media. The challenge is therefore to make use of the opportunities created by OA publications and at the same time make the “old world” of traditional publication formats accessible. Specific examples from the teaching project “Digital Research Lab for Law” will show how this can be done. The experiences and reflections are brought together in the form of design principles.

1 Einleitung

Im Rahmen des Projekts „Digitale Forschungswerkstatt für die Rechtswissenschaft“ (DigiFoR) entwickeln wir wissenschaftsdidaktische Open Educational Resources (OER), die Studierenden und jungen Forschenden den Zugang zur rechtswissenschaftlichen Forschung erleichtern sollen. Gegenstand des vorliegenden Beitrags ist ein Selbstlernkurs, der juristische Diskurskompetenz als Form fachspezifischer Informationskompetenz vermitteln soll. Die Lernenden werden dabei unterstützt, Stimmen im juristischen Diskurs finden und bewerten zu können. Da die Rechtswissenschaft als Professionsdisziplin sowohl enge Bezüge zur juristischen Praxis als auch zur Wissenschaft aufweist, ist die Diskurskompetenz sowohl berufsbezogen von Relevanz, um etwa die Erfolgsaussichten einer Klage einschätzen zu können, als auch mit Blick auf die Forschung. Bei der Konzeption der Lernangebote profitieren wir von Open Access (OA)-Publikationen, die wir in Übungen einbinden, um Inhalte zu veranschaulichen. Dies entspricht den Lese- und Recherchegewohnheiten vieler Studierender, sofort auf Informationen zugreifen zu können. Gleichzeitig stellt sich die Herausforderung, dass die rechtswissenschaftliche Forschung in weiten Teilen (noch?) nicht digital ist und Bezahlschranken den Zugang zu digitalen Angeboten erschweren. Deshalb ist es uns auch ein Anliegen, den Zugang zu den klassischen Medien zu ebnen. Dazu waren wir in Bibliotheken unterwegs, um mit Fotos und Filmaufnahmen die „alte Welt“, die vor allem aus Printmedien besteht und nicht frei zugänglich ist, sichtbar und erlebbar zu machen.

In unserem Beitrag reflektieren wir unser bisheriges Vorgehen und beleuchten, ob sich Designprinzipien rekonstruieren lassen, die bei der Gestaltung (auch unbewusst) zum Einsatz gekommen sind. Wir stellen zunächst das Lehrprojekt (2) und die Theorie der Designprinzipien vor (3). Anschließend thematisieren wir Herausforderungen bei der Gestaltung wissenschaftsdidaktischer OER, insbesondere das Urheberrecht und digitale Lesegewohnheiten (4). Anhand von Beispielen aus dem Lehrprojekt diskutieren wir die Potenziale von OA (5). Abschließend beleuchten wir den Zugang zur „alten Welt“ und den Umgang mit Spannungen zwischen „alter“ und „neuer Welt“ (6 und 7).

2 Das Projekt „Digitale Forschungswerkstatt für die Rechtswissenschaft“ (DigiFoR)

Das Projekt DigiFoR wird durch ein Lehrfellowship des Stifterverbands und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert.[1] Das Vorhaben zielt auf die Kernaufgabe der Hochschullehre ab: die Vermittlung von Wissenschaft. Im Rahmen des Lehrfellowships wird eine digitale Forschungswerkstatt nach dem Design-Based-Research-Ansatz (DBR) entwickelt, die Kompetenzen im Bereich der rechtswissenschaftlichen Forschung vermittelt (Diskurskompetenz, dogmatische und rechtsempirische Methodenkompetenz), Einblicke in die Forschungspraxis gibt und zur Reflexion des eigenen Forschungshandelns anregt. Studierende können die Werkstatt bei der Erstellung von Seminar- oder Abschlussarbeiten als Ressource forschenden Lernens nutzen, insbesondere, wenn Unsicherheiten und Selbstzweifel auftreten. Lehrenden bietet sie die Möglichkeit, Bausteine in die eigene Lehre und Beratung zu integrieren.

3 Designprinzipien

Das Projekt basiert auf den Grundsätzen der Design Based Research (DBR).[2] Kennzeichnend für DBR-Projekte ist die untrennbare Verflechtung von Forschung und Entwicklung. Die didaktische Intervention dient nicht nur dazu, einen konkreten Missstand in der Lehre zu beheben. Entwicklungsbasiert sollen darüber hinaus auch theoretische Erkenntnisse gewonnen werden. Designprinzipien sind eine Möglichkeit der Ergebnisdarstellung von Design-Based-Research-Projekten und verknüpfen theoretische, praktische und empirische Inhalte.[3] In Anlehnung an Bakker verstehen wir Designprinzipien als Leitlinien oder Heuristiken, bei deren Einsatz stets berücksichtigt werden sollte, dass sich die Verwendungskontexte unterscheiden und so ggf. Anpassungen erforderlich werden.[4] Von den verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten orientieren wir uns an der formalisierten Variante von van den Akker, die einer Wenn-Dann-Logik folgt.[5] Wenn man eine Lernressource mit dem Zweck der Ausbildung von Forschungskompetenzen im Kontext einer OER gestalten will, dann könnte die Befolgung der von uns aufgestellten Designprinzipien hilfreich sein.

4 Herausforderungen

Um zu zeigen, warum die Einbindung von OA-Publikationen für die Gestaltung von OER besonders gewinnbringend sein kann, wollen wir zunächst die Herausforderungen skizzieren, mit denen man bei der Gestaltung von OER konfrontiert ist: das Urheberrecht und die veränderten Lesegewohnheiten der Studierenden.

4.1 Das Urheberrecht

Die Herausforderung, Lehr-/Lernmaterialien als OER zu erstellen, ist wesentlich anders gelagert als die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Texten als OA-Publikationen.[6] Während bei OA-Publikationen die Finanzierung und wissenschaftliche Reputation bedenkenswerte Faktoren sind, beeinflusst das Urheberrecht das Design der OER selbst. Es werden Materialien veröffentlicht, die normalerweise nur innerhalb eines bestimmten Lehr-/Lernkontextes zum Einsatz kommen. Mit dem Entschluss der Veröffentlichung verändert sich das urheberrechtliche Regime: Die Urheberrechtsschranke des § 60a UrhG, die bestimmte Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke im Rahmen des Unterrichts erlaubt, greift nicht mehr. Dies erfordert gegebenenfalls eine Überarbeitung der Materialien, die als OER zur Verfügung gestellt werden sollen. In jedem Fall erhöht sie die rechtliche Unsicherheit.

Das ist insbesondere dann herausfordernd, wenn versucht wird, interaktive Übungen zu gestalten, die es Studierenden ermöglichen, sich selbst mit fachwissenschaftlichen Publikationen auseinanderzusetzen. In der Rechtswissenschaft gibt es zwar einige Medien des Rechts, die als amtliche Dokumente frei nutzbar und damit in OER integrierbar sind, insbesondere Gesetzestexte und gerichtliche Entscheidungen der Bundesgerichte. Gerade die klassischen Fachmedien – Kommentare, Aufsätze, Sammelbände – unterliegen aber dem Urheberrecht. Und der Zugang zu juristischen Datenbanken, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, wird durch Bezahlschranken erschwert.

4.2 Die digitalen Lesegewohnheiten der Studierenden

Eine weitere Herausforderung bei der Gestaltung von OER sind die Lesegewohnheiten der Studierenden, die vor allem das digitale Lesen gewohnt sind. Bei der Lektüre digitaler Texte kommen Lesestrategien des überfliegenden und selektiven Lesens (Skimming und Scanning) zum Einsatz.[7] Denn die schiere Masse, aber auch die variierende Qualität der Texte, die digital verfügbar sind, legen eine umfassende Lektüre nicht nahe. Zwischen verschiedenen Quellen wird gewechselt.[8] Außerdem werden Texte häufig mit anderen Medienangeboten kombiniert (Bilder, Videos etc.). Beim digitalen Lesen wird regelmäßig Aufmerksamkeit darauf verwendet, zu entscheiden, wann der Lesevorgang abgebrochen wird und wie die Informationen aus unterschiedlichen Quellen integriert und bewertet werden können. Diese Aufmerksamkeit wird von der inhaltlichen Befassung abgezogen. Es überrascht daher nicht, dass die Forschung zeigt, dass die Fähigkeit, Texte zu erfassen, bei Weitem überschätzt wird.[9] Die Lektüre anspruchsvoller Texte erfordert eine andere Lesestrategie, nämlich die des gründlichen, verstehenden Lesens. Dementsprechend wird in Handbüchern zum wissenschaftlichen Lesen die „Wiederentdeckung der Langsamkeit“ als wichtige Lesekompetenz gefordert, die im Studium trainiert und erworben werden sollte.[10]

In der rechtsdidaktischen Literatur findet man bisher wenig dazu. Dies mag daran liegen, dass sich die Rechtsdidaktik insgesamt noch in einem fragmentarischen Zustand befindet.[11] Der Grund könnte aber auch fachlicher Natur sein. Denn das Studium in seiner derzeitigen Form erfordert selten die Fähigkeit, längere Texte am Stück lesen und insgesamt in ihrer Argumentationsstruktur zu erfassen. Auch bestimmte Medien wie die juristischen Kommentare erfordern eher ein überfliegendes und orientierendes Lesen auf der Suche nach Ausführungen zu einzelnen Vorschriften, die zur Bearbeitung der jeweiligen Aufgabe relevant sind. Das vertiefte rechtswissenschaftliche Arbeiten erfordert jedoch die Kompetenz, Aufsätze, Bücher und Gerichtsentscheidungen verstehend lesen zu können.

Bei der Gestaltung unserer digitalen Lernangebote stehen wir vor der Herausforderung, einerseits Angebote entwickeln zu wollen, die den veränderten Lesegewohnheiten Rechnung tragen. Daher ist es unser Ziel, mithilfe von Bildern, Videos, Podcasts und interaktiven Übungen eine alternative Aufbereitung im Vergleich zu klassischen Lehrbuchtexten zu bieten. Andererseits sollen die Studierenden auch die Kompetenzen des verstehenden Lesens erwerben.

5 Fachwissenschaftliche OA-Publikationen als Lösung?

Angesichts der skizzierten Herausforderungen könnte die Lösung darin liegen, auf fachwissenschaftliche OA-Publikationen zu setzen. Stehen sie unter Lizenzen, die eine Nutzung im Bildungskontext erlauben, können sie einfach in das Design der Übungen integriert werden. Studierende können so lernen, mit Originalquellen zu arbeiten, Argumentationsstrukturen zu analysieren und den Umgang mit komplexen, nicht aufbereiteten Inhalten zu erproben. Dies fördert nicht nur die fachliche Tiefe, sondern stärkt auch das Verständnis für den wissenschaftlichen Diskurs und seine Arbeitsweisen.

5.1 OA-Lehrbücher

Dafür bieten sich zunächst OA-Lehrbücher an, von denen inzwischen einige in der Rechtswissenschaft verfügbar sind.[12] Die Integration längerer Textpassagen ermöglicht es, die Studierenden auf eine Besonderheit der rechtswissenschaftlichen Lektüre aufmerksam zu machen: das Parallellesen. Die Lehrbücher verweisen in ihren Erklärungen regelmäßig auf einschlägige Normen. Die parallele und konsequente Lektüre der Gesetzestexte fördert die Verknüpfung zwischen dem Gesetzes- bzw. Primärtext und dem erläuternden Lehrbuchtext. Das Lehrbuchwissen wird rückgebunden und verbleibt nicht im luftleeren Raum. Durch die anschließende Reflexion kann die Lesekompetenz der Studierenden weiterentwickelt werden.

5.2 OA-Kommentare

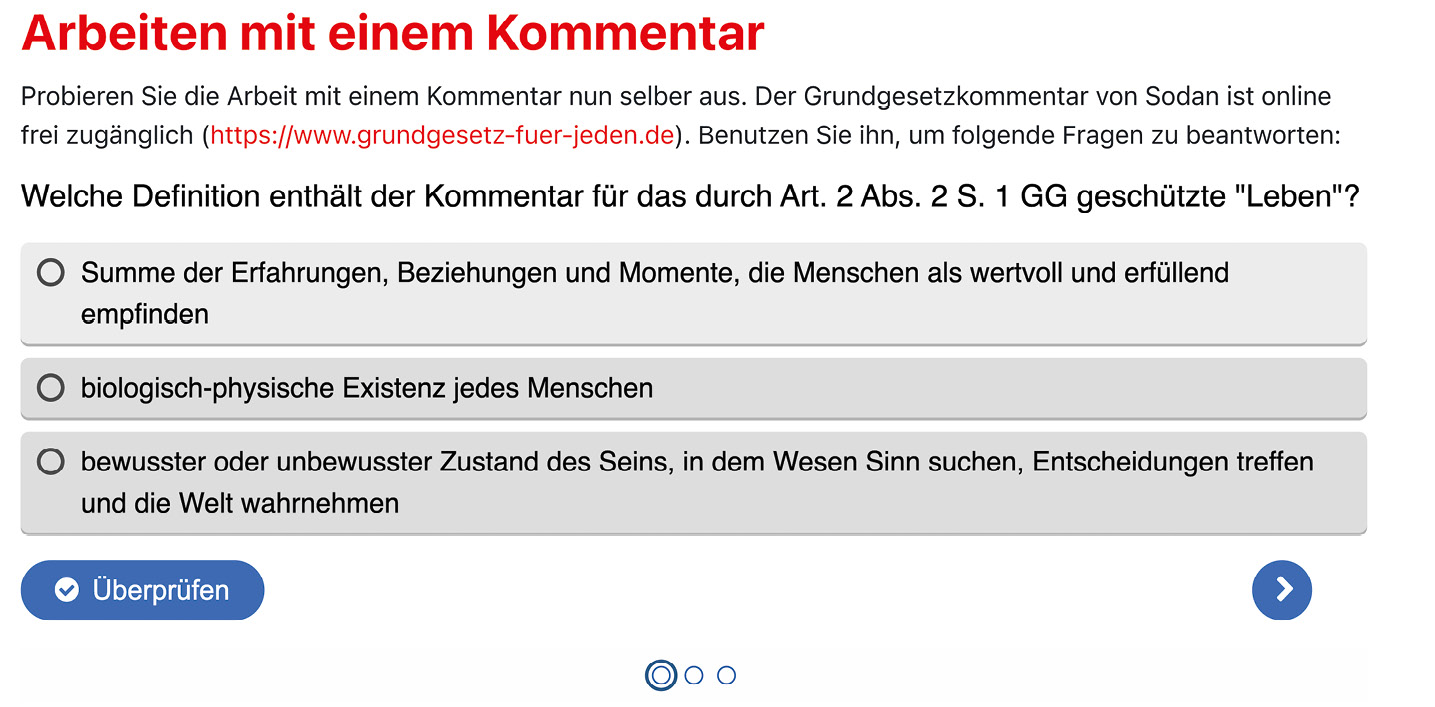

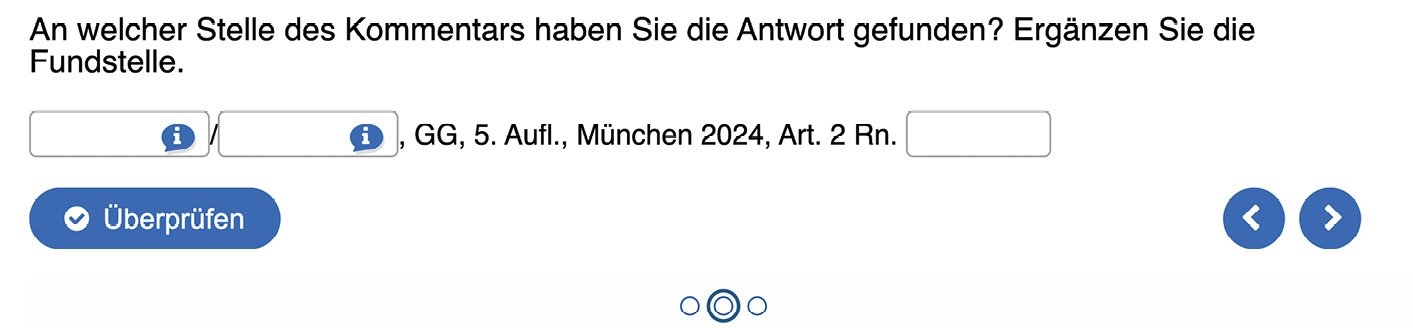

Während Lehrbücher normalen Büchern ähnlich sind, handelt es sich bei juristischen Kommentaren um ein spezielles Publikationsformat, dessen Handhabung sich nicht von selbst erschließt. Sehr hilfreich für die Gestaltung von OER war, dass anlässlich des 75. Jubiläums des Grundgesetzes der Sodan-Kommentar als „Kommentar für jede(n)“ online veröffentlicht wurde.[13] Wir haben ihn als OA-Quelle in ein Quiz eingebunden, in dem die Lernenden Fragen zum Inhalt (Suche nach Schutzbereichen von Grundrechten), aber auch zur Arbeitsweise mit dem Kommentar (Üben der richtigen Zitation) beantworten sollen (Abb. 1 und 2).

Einbindung eines Online-Kommentars

Übung zur richtigen Zitation von Kommentaren unter Nutzung des Online-Kommentars

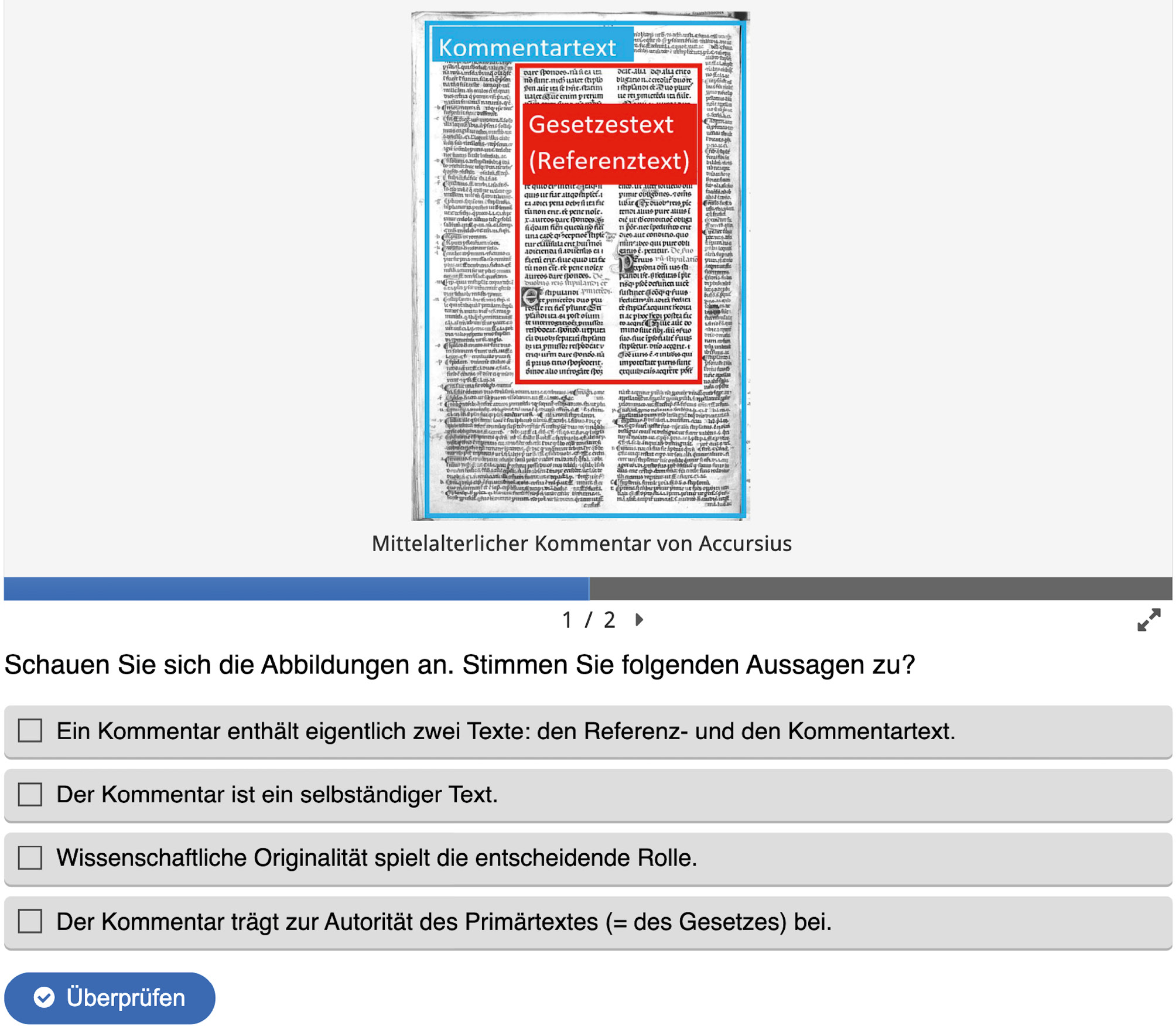

5.3 Historische Quellen

Neben aktuellen OA-Publikationen wie den OA-Lehrbüchern und dem Kommentar zum Grundgesetz lassen sich auch ältere Medien nutzen, deren Urheberrechtsschutz abgelaufen ist und die damit gemeinfrei sind. Solche Medien haben wir eingesetzt, um historische Vorläufer mit den heutigen Medien zu vergleichen. Gerade an der Gestaltung historischer Gesetzeskommentare (Gesetzestext in der Mitte, Kommentar umlaufend), kann man die Funktion des Kommentars einfach visuell darstellen und greifbar machen (Abb. 3).

5.4 Designprinzipien bei der Integration von OA-Publikationen

Die Beispiele zeigen: Soweit wissenschaftliche Publikationen frei zugänglich sind, kann bei der Gestaltung von OER auf sie zurückgegriffen werden. Neben der unmittelbaren Zugänglichkeit und den urheberrechtlich zulässigen Gestaltungsmöglichkeiten hat dies den Vorteil, dass für die Lernenden eine größere Nähe zur juristischen Praxis und Wissenschaft besteht. Authentische Materialien sprechen Lernende aufgrund ihrer inhaltlichen Komplexität, ihrer Mehrdeutigkeit und Vielschichtigkeit als „ganze Menschen“ mit „Kopf, Herz und Hand“ an, sind weniger didaktisch determiniert und regen Lernende daher eher an, eigene Fragen an sie zu richten.[14]

Designprinzip: Es ist empfehlenswert, OA-Publikationen zu verwenden, da diese einfach zugänglich, urheberrechtlich unproblematisch und als authentische Quellen lernförderlich sind.

Problematisch ist allerdings, dass OA-Publikationen in der Rechtswissenschaft noch nicht sehr verbreitet sind.[15] Die weit überwiegende Anzahl der Kommentare und die wichtigsten Zeitschriften werden nach wie vor gedruckt oder sind nur über Bezahldatenbanken digital erhältlich. Die Qualität und Wissenschaftlichkeit von neuen Onlineformaten wie Blogs ist zudem umstritten.

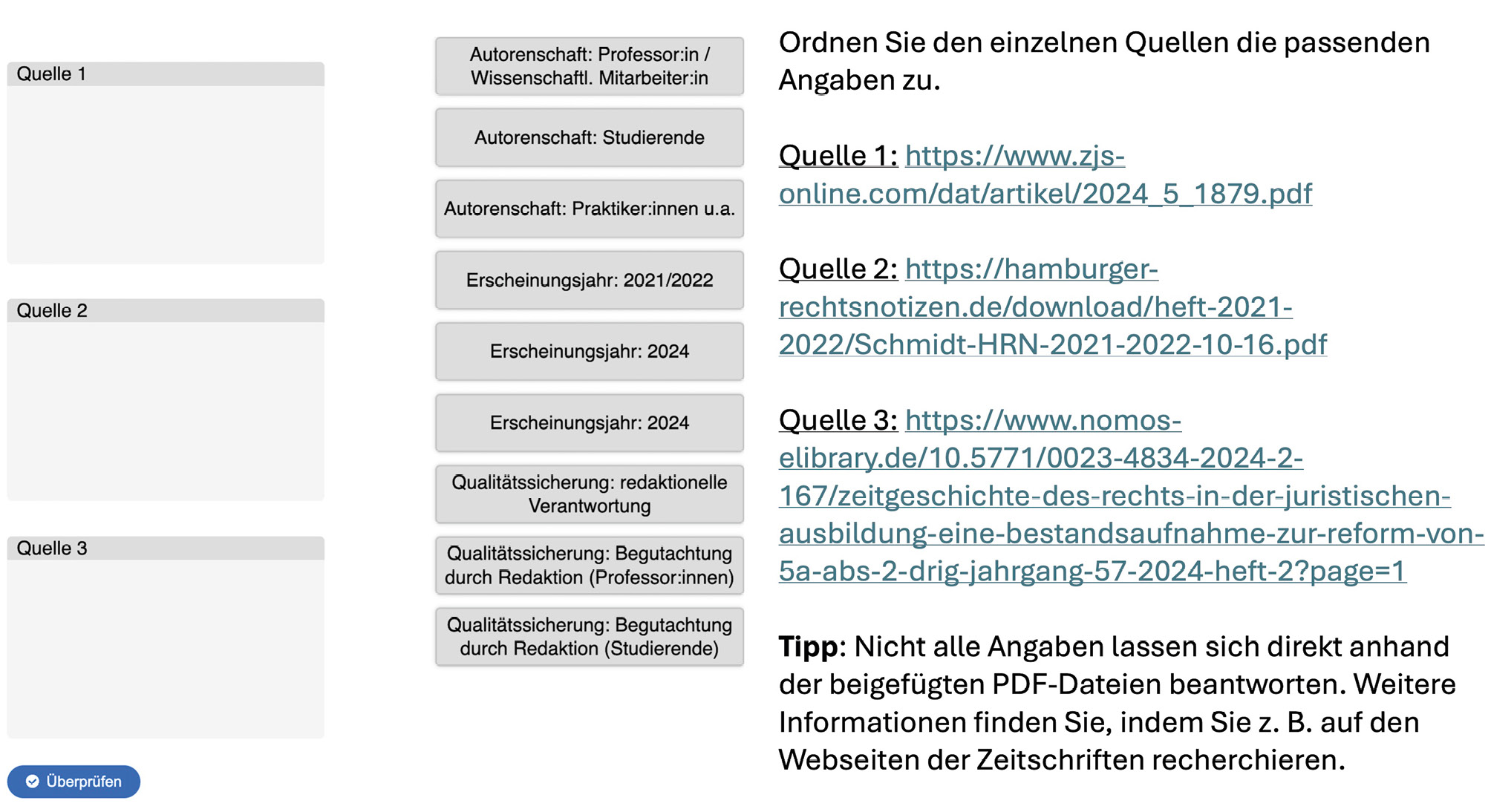

Der Einsatz von Open-Access-Publikationen verlangt daher nach einer kritischen Auseinandersetzung mit deren Qualität und Relevanz. Nicht alle frei verfügbaren Texte entsprechen denselben Standards wie klassische Fachveröffentlichungen. Umso wichtiger ist es, Studierenden Instrumente zur Bewertung an die Hand zu geben. Kriterien wie Autorenschaft, institutioneller Hintergrund oder formale Qualität helfen, zwischen bloßer Information und fundierter Wissenschaft zu unterscheiden. Auf diese Weise kann Open Access nicht nur zur Demokratisierung von Wissen beitragen, sondern auch die Entwicklung wissenschaftlicher Urteilskraft fördern.

Historischer Kommentar als Element eines Quiz

Um die Bedeutung von Quellen einzuschätzen, werden die Studierenden im Rahmen von DigiFoR beispielsweise mit verschiedenen Aufsätzen aus OA-Publikationen konfrontiert und sollen diese dann nach bestimmten Attributen (bspw. Autorenschaft, Review-Verfahren) einordnen (Abb. 4). So lernen die Studierenden, wie sie verschiedene Kriterien anwenden können, um die Güte von Publikationen zu bewerten.

Die zögerliche Haltung gegenüber Open Access in der Rechtswissenschaft lässt sich didaktisch aber noch weitergehend nutzen. Open Access als barrierefreies Zugangsmodell bietet einen Hebel, um wissenschaftliche Kommunikationspraktiken zu hinterfragen. In unserem Projekt setzen wir OA nicht nur als didaktisches Mittel ein, sondern analysieren gezielt die Spannungsfelder zwischen Offenheit und institutioneller Autorität. Ein Beispiel hierfür ist ein Erklärvideo, in dem unterschiedliche Stimmen zur Bedeutung juristischer Blogs präsentiert werden – einem OA-nahen Format, das teils umstritten ist (Abb. 5). Einige Stimmen schätzen Blogs als pluralitätsförderndes Diskursformat, während andere die fehlende Qualitätssicherung und die unklare Einordnung in Reputationshierarchien kritisieren.[16] Studierende werden angeregt, das Verhältnis von Offenheit und Autorität zu hinterfragen: Welche Rolle spielen institutionelle Anerkennung und fachliche Kontrolle? Ermöglichen OA-Formate eine Erweiterung des disziplinären Kanons? Und wie lassen sich Qualität und Zugang in Einklang bringen, ohne wissenschaftliche Standards zu unterlaufen?

Übung zur Einordnung von Aufsatzpublikationen

Erklärvideo „Neue Medien, neue Maßstäbe?“

Designprinzip: Es ist empfehlenswert, OA-Publikationen zum Anlass zu nehmen, um die Veröffentlichungskultur der Disziplin reflexiv zu erschließen.

6 Zugänge zur „alten Welt“ wissenschaftlicher Publikationen

Vor dem Hintergrund der Publikationsstrukturen innerhalb der Rechtswissenschaft wollen wir die Studierenden dabei unterstützen, auch die „alte Welt” juristischer Medien kennenzulernen, die – auch, wenn vieles im Umbruch ist – immer noch den Fachdiskurs prägen und die Grundlage für die rechtswissenschaftliche und -praktische Arbeit darstellen. Damit Studierende in der Bibliothek oder in Datenbanken nicht von der Auswahl überwältigt werden, machen wir klassische Publikationsformate digital erlebbar – eine Art Mini-Besuch in der Bibliothek, um Einstiegshürden abzubauen. Dafür haben wir auf verschiedene Darstellungsformen zurückgegriffen.

6.1 Die Vielfalt der klassischen Publikationsformate darstellen

Ziel ist es zunächst, den Blick der Studierenden für die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Literatur zu öffnen. Um die große Varianz rechtswissenschaftlicher Lehrbücher zu verdeutlichen, fordern wir die Studierenden dazu auf, sich ein Lehrbuch zu einem vorgegebenen Thema („BGB AT“) vorzustellen (Abb. 6). Dieser Vorstellung wird dann durch einen Bild-Slider die große Auswahl unterschiedlicher Lehrbücher gegenübergestellt. So wird schon visuell auf einen Blick deutlich: Lehrbuch ist nicht gleich Lehrbuch; von 120 bis 1500 Seiten ist alles dabei. Der Lehrbuch-Stapel wurde noch angereichert durch Hotspots, die weitere Informationen zum Darstellungsformat, der Zielgruppe und anderen Besonderheiten enthalten. Dies soll Studierende motivieren, selbst Bücher zu vergleichen und für sich das beste zu finden.

Vorstellung und Realität: Die Vielfalt juristischer Lehrbücher

Eine weitere Möglichkeit, die verschiedenen Erscheinungsformen von Literatur darzustellen, sind Flashcards (Abb. 7): Diese haben wir auf der einen Seite mit Außenansichten verschiedener Handbücher oder Kommentare versehen, sodass die Lernenden die Bücher schon einmal von außen auf Auffälligkeiten überprüfen können. Nach einem Klick auf die Karte werden weitere Informationen zu Zielgruppe und Verwendungszweck dargestellt. So erwerben die Studierenden die Kompetenz, selbst Literatur hinsichtlich ihrer Einsatzzwecke einzuordnen.

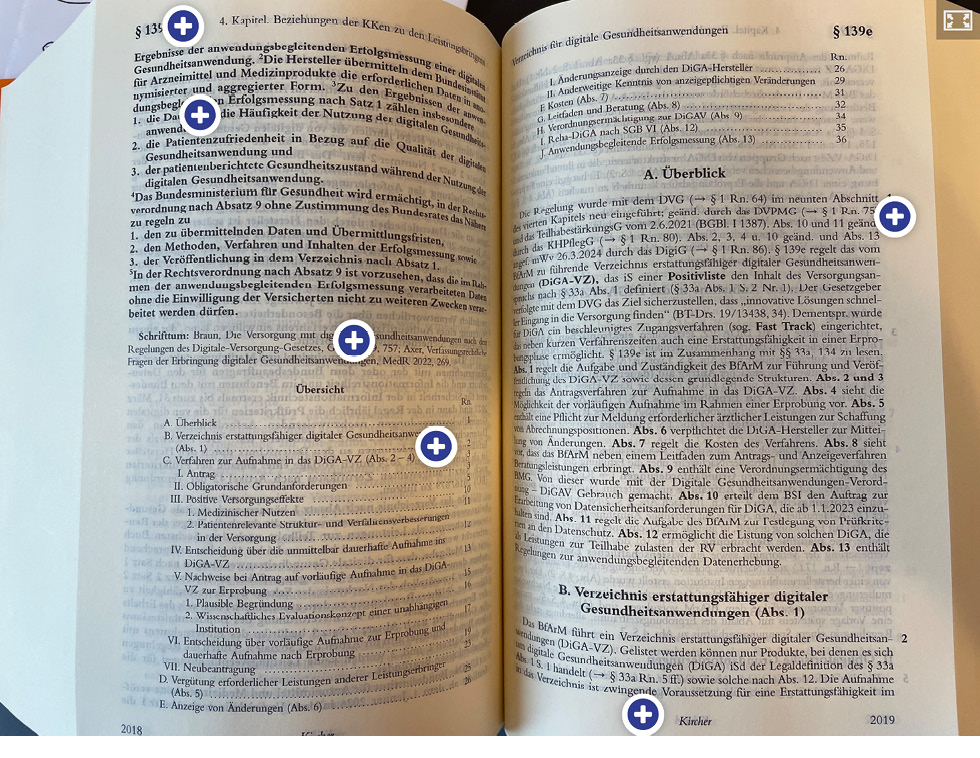

6.2 Aufbau und Charakteristika einzelner Publikationsformate

Neben dieser Außendarstellung der Literatur soll die Medienkompetenz auch insoweit gestärkt werden, dass die Studierenden mit formatspezifischen Besonderheiten, bspw. dem speziellen Aufbau von Aufsätzen oder Kommentaren, besser umgehen können. Dafür haben wir einzelne Seiten aus analogen Fassungen digitalisiert und diese mit interaktiven Hotspots kombiniert, die in Audio- oder Textform Kurzinformationen zu den Besonderheiten bereitstellen (Abb. 8). Durch diese Kombination soll sich der Lerneffekt am konkreten Beispiel einstellen.

Flashcards als Möglichkeit, mit analogen Büchern in Kontakt zu kommen

Hotspots mit Audiokommentaren helfen, den Aufbau eines juristischen Kommentars nachzuvollziehen

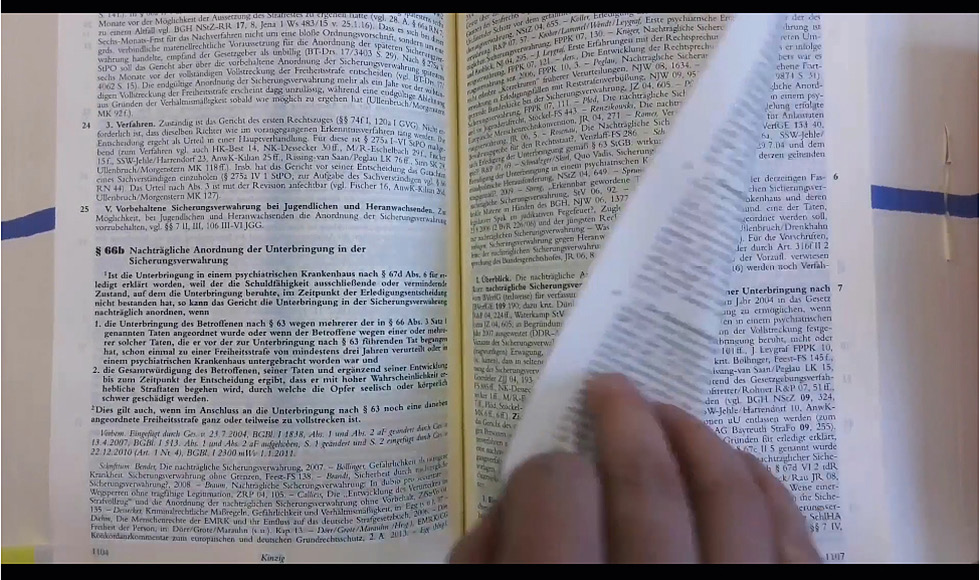

Eine weitere Herausforderung der medialen Aufbereitung liegt darin, dass sich die physischen Bücher durch Fotos nur bildlich darstellen lassen und somit auf den ersten Blick keine Vorteile gegenüber der digitalen Variante haben. Aus diesem Grund haben wir Videos erstellt, bei denen die Bücher – wie von den Studierenden selbst – aufgeschlagen und durchgeblättert werden (Abb. 9). Zusätzlich werden relevante Informationen farblich markiert, um den Text durchlässiger zu machen. Diese Kurzvideos haben wir in ca. 5-minütige Erklärfilme eingebunden, die die Besonderheiten der Medienformate im Video zeigen und erklären. So versuchen wir die Handhabung zumindest zu zeigen, wenn sie auch von den Studierenden nicht haptisch nachvollzogen werden kann.

Die Handhabung eines Kommentars wird in einem Erklärfilm vorgeführt

6.3 Designprinzipien bei der Anleitung zur Nutzung klassischer Medien

Anhand analoger Medien sollen klassische Publikationsformate erlebbar gemacht werden. So soll einerseits die Hürde, die Bibliothek aufzusuchen, reduziert werden. Gleichzeitig werden die Kompetenzen im Umgang sowohl mit analogen Medien als auch mit ihren digitalen Pendants (bspw. Aufsätzen oder Kommentaren in Online-Datenbanken) gestärkt.

Designprinzip: Es ist empfehlenswert, analoge Medien durch interaktive digitale Elemente und Inszenierungen anzureichern und so erlebbar machen.

7 OA und „alte Welt“ im Widerstreit?

Die Frage, inwiefern man den Gewohnheiten der Mediennutzung der Studierenden nachgibt oder gerade daran festhält, dass im wissenschaftlichen Kontext eine andere, ungewohnte Form der Mediennutzung erforderlich ist, stellt sich auch bei der Entscheidung, auf welche Literatur und Medien am Ende der einzelnen Abschnitte als weiterführende Lesetipps verwiesen wird: Sollen hier bevorzugt Veröffentlichungen aufgenommen werden, die mit einem Klick zu erreichen sind und bei denen die Wahrscheinlichkeit deshalb höher ist, dass sie auch gelesen werden? Oder sollen lieber Hinweise auf klassische Aufsatz-, Handbuch- oder Lehrbuchpublikationen erfolgen, für die Studierende aber den Weg in die Bibliothek auf sich nehmen müssen? Hier treten zwei Gestaltungsprinzipien in Konkurrenz: das didaktische Prinzip, die Hürde niedrig anzusetzen und damit die Wahrscheinlichkeit der Lektüre zu erhöhen, und das inhaltliche, sachbezogene Prinzip, die beste Literatur anzugeben, auch wenn diese von wenigen tatsächlich gelesen wird.

Die Lösung kann in verschiedenen Darstellungsoptionen liegen: Mithilfe unterschiedlicher Kategorien („Auf die Schnelle“, „Grundlegend“) oder Icons wird deutlich gemacht, warum die jeweilige Lektüre den Gang in die Bibliothek lohnt. Idealerweise nehmen die Studierenden bei den Lesetipps dann wahr, dass die Zugänglichkeit und inhaltliche Qualität zwei unterschiedliche Maßstäbe sind. Sie sind sich bewusst, dass ihnen qualitativ hochwertige Publikationen verborgen bleiben, wenn sie nur die OA-verfügbaren Quellen zur Kenntnis nehmen.

Designprinzip: Es ist empfehlenswert, den Reiz der sofortigen Verfügbarkeit von Publikationen bei der Gestaltung von Medientipps zu berücksichtigen, indem online verfügbare Publikationen miteinbezogen werden und besondere Anreize zur Lektüre nicht sofort verfügbarer Medien gesetzt werden.

8 Fazit

Bei der Gestaltung von OER in einer Diskurslandschaft, die größtenteils noch von analogen und/oder urheberrechtlich geschützten Medien dominiert wird, bieten OA-Publikationen eine barrierefreie und einfach integrierbare Möglichkeit, damit Lernende sich mit tiefergehender Fachliteratur auseinandersetzen können. Damit kann auf die zunehmend digitalen Lesegewohnheiten der Lernenden Rücksicht genommen werden. Durch eine abwechslungsreiche und interaktive Gestaltung der Lernressourcen kann der Lerneffekt erhöht werden. Die digitale Integration analoger Medien in die OER kann dabei helfen, Hemmnisse auf dem Weg in die Bibliotheken abzubauen. Die „Medienbrüche“ sind sowohl inhaltlich als auch gestalterisch eine Herausforderung. Hochschulen und Bibliotheken sind gefordert, neben der Bereitstellung technischer Infrastrukturen auch juristische, organisatorische und didaktische Rahmenbedingungen für eine Nutzung offener Formate zu schaffen.

Literaturverzeichnis

Albiladi, Waheeb S. (2018): Exploring the Use of Written Authentic Materials in ESL Reading Classes: Benefits and Challenges. In: English Language Teaching, 12 (1), 67. DOI:10.5539/elt.v12n1p67.10.5539/elt.v12n1p67Suche in Google Scholar

Bakker, Arthur (2018): Design Research in Education: A Practical Guide for Early Career Researchers. London: Routledge. DOI:10.4324/9780203701010.10.4324/9780203701010Suche in Google Scholar

Chen, Ningyang (2023): The story of a loner learner: Reconsidering authenticity and authentic engagement in second language learning. In: Language Teaching, 56 (1), 22–28. DOI:10.1017/S0261444822000180.10.1017/S0261444822000180Suche in Google Scholar

Ebert, Saskia; Eisentraut, Nikolas; Goldberg, Katharina et al. (2022): Offene Rechtswissenschaft – Chancen einer Open-Science-Transformation. In: RuZ – Recht und Zugang, 3 (1), 50–76. DOI:10.5771/2699-1284-2022-1-50.10.5771/2699-1284-2022-1-50Suche in Google Scholar

Gilmore, Alex (2007): Authentic materials and authenticity in foreign language learning. In: Language Teaching, 40 (2), 97–118. DOI:10.1017/S0261444807004144.10.1017/S0261444807004144Suche in Google Scholar

Gold, Andreas (2023): Digital lesen: was sonst? Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. DOI:10.13109/9783666703348.10.13109/9783666703348Suche in Google Scholar

Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (2024): Projekt „Digitale Forschungswerkstatt für die Rechtswissenschaft (DigiFoR)“. Verfügbar unter https://www.hs-ludwigsburg.de/hochschule/einrichtungen/kompetenzzentrum-didaktik/projekt-digifor, zugegriffen am 14.05.2025.Suche in Google Scholar

Kreutz, Jessica (2019): Historisches Lehren und Lernen mit digitalisierten Quellen. Zum methodischen Umgang mit Datenbanken im Kontext der Digitalisierungsstrategie. In: Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. DOI:10.17175/2019_001.Suche in Google Scholar

Kruse, Otto (2018): Lesen und Schreiben: der richtige Umgang mit Texten im Studium. 3., überarb. und erw. Aufl. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.10.36198/9783838549996Suche in Google Scholar

Mazukatow, Alik (2014): Blogs in der Wissenschaft: Was denken Sie darüber? Verfassungsblog. Verfügbar unter https://verfassungsblog.de/blogs-der-wissenschaft-denken-sie-darueber/, veröffentlicht am: 23.09.2014, zugegriffen am 14.05.2025.Suche in Google Scholar

OpenRewi (2025): OpenRewi. Verfügbar unter https://openrewi.org/, zugegriffen am 14.05.2025.Suche in Google Scholar

Overmann, Manfred (2002): Konstruktivistische Prinzipien und ihre didaktischen Implikationen. In: Die Aneignung fremder Sprachen: Perspektiven, Konzepte, Forschungsprogramm, hg. von Gerhard Bach und Britta Viebrock, 65–98. Frankfurt/M., New York: Peter Lang.Suche in Google Scholar

Pandel, Hans-Jürgen; Schneider, Gerhard (Hrsg.) (2017): Handbuch Medien im Geschichtsunterricht. 7. erw. Aufl. Schwalbach/Ts: Wochenschau Verlag Dr. Kurt Debus GmbH.Suche in Google Scholar

Philipp, Maik (2018): Lesekompetenz bei multiplen Texten: Grundlagen, Prozesse, Didaktik. Tübingen: A. Francke. DOI:10.36198/9783838549873.10.36198/9783838549873Suche in Google Scholar

Rath, Christian (2013): Rechtswissenschaftliche Blogs. Legal Tribune Online. Verfügbar unter https://www.lto.de/persistent/a_id/9916, veröffentlicht am: 29.10.2013, zugegriffen am 14.05.2025.Suche in Google Scholar

Reinmann, Gabi (2020): Ein holistischer Design-Based Research-Modellentwurf für die Hochschuldidaktik. In: EDeR. Educational Design Research, 4 (2). DOI:10.15460/eder.4.2.1554.10.15460/eder.4.2.1554Suche in Google Scholar

Reinmann, Gabi; Herzberg, Dominikus; Brase, Alexa (2024): Forschendes Entwerfen: Design-Based Research in der Hochschuldidaktik. 1. Aufl. Bielefeld: transcript. DOI:10.14361/9783839474242.10.14361/9783839474242-fmSuche in Google Scholar

Rzadkowski, Nora (2025): Same Same or Different? OER und juristische Fachdidaktik. In: RW Sonderheft, 88–104.10.5771/9783748950318-89Suche in Google Scholar

Rzadkowski, Nora; Musumeci, Lukas; Sefkow, Anton (2023): Exzellente Forschung in der rechtwissenschaftlichen Fachdidaktik. In: Exzellenz in Rechtswissenschaft und Rechtsdidaktik, von Patrick Warto, Ines Deibl, Hermann Astleitner und Jörg Zumbach, 25–45. Wien: facultas.Suche in Google Scholar

Sodan, Helge (2024): Grundgesetz für jede(n). Der Grundgesetz-Kommentar von Prof. Dr. Helge Sodan. München: BECK oHG. Verfügbar unter https://www.grundgesetz-fuer-jeden.de/, zugegriffen am 14.05.2025.Suche in Google Scholar

Stifterverband (2024): Fellowships Hochschullehre: Fellows 2024: Prof. Dr. Nora Rzadkowski & Christine Schödel. Verfügbar unter https://www.stifterverband.org/bwdigifellows/2024_rzadkowski_schoedel, zugegriffen am 14.05.2025.Suche in Google Scholar

Towfigh, Emanuel V.; Gleixner, Alexander (2022): Smartbook Grundrechte: Ein hybrides Lehrbuch mit 67 Lernvideos. Baden-Baden: Nomos. DOI:10.5771/9783748911197.10.5771/9783748911197Suche in Google Scholar

Van Den Akker, Jan (1999): Principles and Methods of Development Research. In: Design Approaches and Tools in Education and Training, hg. von Jan Van Den Akker, Robert Maribe Branch, Kent Gustafson, Nienke Nieveen und Tjeerd Plomp, 1–14. Dordrecht: Springer Netherlands. DOI:10.1007/978-94-011-4255-7_1.10.1007/978-94-011-4255-7Suche in Google Scholar

© 2025 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.