Arbeit: Projektbasiert, selbstorganisiert, wertgeschätzt?

-

Bruno Albert

Zusammenfassung

Projektarbeit ist – zumindest theoretisch – mit einem erhöhten Maß an Selbstorganisation verbunden und bietet die Möglichkeit (stärker) wertgeschätzter Arbeit. Dieser These gehen wir anhand einer quantitativen Befragung von über 1000 Beschäftigten aus dem Engineering in neun deutschen Maschinenbauunternehmen auf den Grund. Eine multivariate Regressionsanalyse zeigt, dass erhöhte Selbstorganisation auf Teamebene zu mehr wahrgenommener Wertschätzung bei den Beschäftigten führt. Dabei ist zwischen ‚gelebter‘ und lediglich ‚vordergründiger‘ Selbstorganisation zu unterscheiden; nur die gelebte beinhaltet tatsächliche Verfügungsgewalt der Projektteams über Ressourcen und Aufgaben. Gelebte Selbstorganisation hat einen stärkeren positiven Effekt auf die wahrgenommene Wertschätzung als vordergründige Selbstorganisation. Neben der Selbstorganisation haben auch die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Qualifikationsniveau sowie das Geschlecht der Beschäftigten einen signifikanten Einfluss auf die wahrgenommene Wertschätzung. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass sich die von uns untersuchten Betriebe der teambasierten Selbstorganisation nur zögerlich nähern und sogenannte Selbstorganisation stark fremdorganisiert ausgestaltet ist.

Abstract

It is usually assumed that project work requires as well as enables selforganization and goes hand in hand with increased recognition and appreciation. We investigate this hypothesis by means of a quantitative survey of more than 1000 employees from research and development in nine German mechanical engineering companies. A multivariate regression analysis shows that increased self-organization at the team level leads to more perceived recognition among employees. It is important here to distinguish ‘real’ from merely ‘superficial’ self-organization. In addition to team sovereignty, the length of time worked for the company, the level of qualification and the gender of the employees also have a significant influence on perceived recognition. Basically, it can be stated that the companies examined by us approach team-based self-organization only hesitantly and that so-called self-organization is heteronomously organized to a high degree.

1 Einleitung

Projektarbeit und Projektmanagement versprechen Partizipation und Selbstorganisation der Beschäftigten. Durch teambasierte Kooperation, weitläufige Aufgabenzuschnitte und (teils) selbstgesteuertes Vorgehen sollen sinnstiftende Arbeit und ein wertschätzendes Arbeitsklima ermöglicht, widersprüchliche Arbeitsanforderungen und überbordende Dokumentationspflichten dagegen verringert werden. Projektarbeit kann, so verstanden, einen wichtigen Beitrag zu belastungsarmer wie wertgeschätzter Arbeit leisten, wie nicht zuletzt auch Utopien rund um die ‚New Work‘-Debatten suggerieren (Bergmann 2017). Dies gilt insbesondere für agile Projektmanagement-Ansätze, welche sich seit den 2000er Jahren, ausgehend vom Agilen Manifest (www.agilemanifesto.org), zunehmender Beliebtheit erfreuen. Weniger Dokumentationspflichten, flache Hierarchien, Innovationsfreude und die Betonung kollegialer Kooperation können darüber hinaus zur Sinnhaftigkeit wie Wertschätzung des eigenen Tuns beitragen. In der Arbeitssoziologie herrscht gegenüber solchen Überlegungen jedoch eine gewisse Skepsis. Die Debatten rund um die Subjektivierung von Arbeit (Baethge 1991; Kleemann 2012; Moldaschl/Voß 2003) lehren, dass die genannten Versprechungen – bei all ihren Vorteilen für Beschäftigte – mit einer verstärkten Vernutzung von Subjektpotenzialen und widersprüchlichen Arbeitsanforderungen einhergehen. Insbesondere wird das Versprechen der Selbstorganisation kritisch beleuchtet und hinterfragt, inwieweit diese in – letztendlich immer fremdorganisierten – kapitalistischen Settings möglich ist (Böhle/Stadelbacher 2016; Pongratz/Voß 1997).

Aufbauend auf konzeptionellen Überlegungen und einer Onlinebefragung mit 1109 Teilnehmenden aus Engineering-Abteilungen von neun verschiedenen Unternehmen wollen wir im Folgenden die Fragen beantworten, a) ob und unter welchen Bedingungen agile Projektarbeit wirklich als selbstorganisiert verstanden werden kann und (b) ob und unter welchen Bedingungen sie dazu beiträgt, dass sich Beschäftigte in ihrer Arbeit wertgeschätzt fühlen. Unsere These ist, dass reale, gelebte selbstorganisierte Projektarbeit zur Wahrnehmung von Wertschätzung führt, während nur vordergründige Selbstorganisation das Gefühl, wertgeschätzt zu werden, verringert. Als ‚nur vordergründig‘ bezeichnen wir Selbstorganisation, sofern Elemente organisationaler Selbstorganisation durch solche der Fremdorganisation konterkariert werden (Pongratz/Voß 1997; Sauer u.a. 2022). Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn Projektteams ihre Aufgaben selbst planen, jedoch nicht den Zugriff auf die zur Umsetzung nötigen Ressourcen erhalten.

Zum Einstieg skizzieren wir konzeptionelle Überlegungen zur Projektarbeit, insbesondere den aktuell reüssierenden agilen Ansätzen, und zu Wertschätzung (Kap. 2). Anschließend legen wir unser methodisches Vorgehen (Kap. 3) sowie unsere empirischen Ergebnisse dar (Kap. 4) und ziehen ein Fazit (Kap. 5).

2 Projektarbeit: Selbstorganisierte, wertgeschätzte agile Arbeitswelt?

Projektarbeit bildet einen Kulminationspunkt von Vorstellungen rund um die ‚schöne neue Arbeitswelt‘ (Beck 2007). Sie soll zu einem Abflachen von Hierarchien und einem kooperativen Vorgehen führen. Damit wird der Blick auf Arbeit und ihre (Selbst-)Organisation doppelt erweitert: Zum einen weitet sich der Blick der Beschäftigten inhaltlich, da der Blick auf team- wie projektbasierte Arbeit den Arbeitskontext besser erfasst als der ausschließlich auf die individuelle Arbeit bezogene. Zum anderen weitet sich der Blick auf die Arbeit und ihre (Selbst-) Organisation organisational, indem vormals implizite Bestandteile des Arbeitshandelns wie Kooperation, Kommunikation und Selbstorganisation explizit werden. Ein solcher erweiterter Blick von Beschäftigten wie auf Beschäftigte kann potenziell – nicht zuletzt – zu wertgeschätzter Arbeit führen. Wertschätzung kann aus einer Rücknahme einseitiger Kontrollorientierung und dem verstärkten Setzen auf teambasierte Selbstorganisation resultieren (Sauer 2017).

In den letzten Jahren rücken agile Projektmanagement-Ansätze immer mehr in den Fokus. Agile Management-Frameworks betonen insbesondere Selbstorganisation, Flexibilität und Entbürokratisierung. Ob Agilität dazu führt, dass Projektarbeit tatsächlich in immer höherem Grad selbstorganisiert und kooperativ stattfindet und die einzelnen Projektteams als ‚Herzstücke‘ der jeweiligen Arbeits- und Wertschöpfungsprozesse anerkannt werden, ist damit jedoch nicht gesagt. Zum einen sind die Befunde zur Umsetzung agiler Ansätze in realen Arbeitsprozessen höchst heterogen (Moore 2021; Porschen-Hueck u.a. 2020; Pfeiffer u.a. 2021; Sauer/Pfeiffer 2012). Insbesondere die Verfügung der Teams über die Ressourcen wird durchgängig als neuralgischer Punkt genannt. Hinzu kommen Vorgesetzte, die nicht von ihren Direktionsrechten lassen wollen. Bei Sauer und Pfeiffer (2012) werden beispielsweise vier Idealtypen des Praktizierens von Scrum genannt, die von einer Umsetzung nach Lehrbuch bis zur Verwendung einzelner Meetings zur Verbesserung der teaminternen Kommunikation reichen. Wo agil draufsteht, ist also nur partiell Selbstorganisation drin. Zum anderen lässt sich auch in den Historien verschiedener Projektmanagement-Ansätze selbst keine klare Richtung hin zu mehr Selbstorganisation erkennen, sondern vielmehr Wellenbewegungen, die zwischen einem Mehr an Flexibilität, schlanken Strukturen und teambasierter Selbstorganisation auf der einen Seite und einem Mehr an Steuerung und Kontrolle auf der anderen oszillieren (Brinkmann 2018; Nicklich u.a. 2021). Wir können festhalten: Ob Projektmanagement und insbesondere agiles Projektmanagement empirisch verifizierbar zu einem Mehr an Selbstorganisation führt, ist keineswegs eindeutig. Bei aller Betonung teambasierter Arbeit bleibt festzuhalten, dass Projektarbeit, ebenso wie ihre agile Form, nicht aus einer grundsätzlichen organisationalen Paradoxie hinausführt: Organisationen sind auf kreative und flexible, spontane Beschäftigte angewiesen – und gleichzeitig auf Strukturen und deren Kontrolle (Clegg u.a. 2002).

An die Stelle pauschalisierender Zuschreibungen, die „agil“ mit „selbstorganisiert“ übersetzen, setzten wir daher einen empirisch genauen Blick: Wir fragen uns, wo – trotz der skizzierten organisationalen Paradoxie (Clegg u.a. 2002) und der fremdorganisierten Rahmung (Böhle/Stadelbacher 2016; Pongratz/Voß 1997) – von teambasierter Selbstorganisation ausgegangen werden kann. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf widersprüchliche Arbeitsanforderungen, die zu Be- und Überlastungen der Beschäftigten führen können. Damit Projektteams selbstorganisiert agieren können, benötigen sie nicht nur formale, sondern reale Verfügungsgewalt über Ressourcen und ihre Arbeitsaufgaben sowie ihre Arbeitszeit. Wir fassen dies im Folgenden unter dem Begriff der gelebten Selbstorganisation und meinen damit die (relative) Hoheit von Projektteams über die Planung der eigenen Arbeit und alle damit zusammenhängenden zeitlichen, ressourcenseitigen und (sonstigen) organisationalen Aspekte. Bezugspunkte bilden hierbei die Differenzierung zwischen Selbstorganisation als bloßem Managementkonzept einerseits und Selbstorganisieren als realer Handlungsmöglichkeit von Beschäftigten (Sauer 2017) sowie der Konzeption von Selbstorganisieren als umkämpftem Bestandteil des Arbeitshandelns (Kalff 2018) andererseits. Insbesondere fokussieren wir hierbei folgende Aspekte, nicht zuletzt in Anlehnung an thematisch einschlägige Forschungsarbeiten (Bauer u.a. 2021; Boes u.a. 2021; Mütze-Niewöhner u.a. 2021; Neumer u.a. 2021; Pfeiffer u.a. 2021; Sauer 2017):

Teamzusammensetzung: Das Team kann nach inhaltlichen Gesichtspunkten definieren, welche Rollen für die Erledigung der Projektaufgaben notwendig sind und welche Kolleg*innen hierfür in Frage kommen. Das Team wird dabei ggf. von Zuständigen aus dem Human-Relations-Bereich unterstützt.

Arbeitsaufgaben festlegen und terminieren: Das Team kann – ausgehend von den Zielstellungen des Projekts – selbstständig Arbeitsaufgaben planen und priorisieren. Es wird dabei beispielsweise durch die Rolle des Product Owner, also einer Person mit spezifischem Fokus auf das zu entwickelnde Produkt, unterstützt.

Zeitressourcen und Deadlines bestimmen: Das Team kann nach inhaltlichen Gesichtspunkten festlegen, wann welche Funktionen des Produkts und (releasefähigen) Teilprodukte fertiggestellt werden können. Dies basiert auf erfahrungsgeleiteten Schätzungen des jeweiligen Zeitbedarfs. Das Team kann in Bezug auf die Organisation leistungsfähiger Schätzprozesse unterstützt werden, etwa vom Scrum Master oder einer ähnlichen Rolle, welche die manageriale Unterstützung des Teams ohne Weisungsbefugnis einschließt.

Änderungen selbstständig anpassen: Im Rahmen der technischen Produktentwicklung sind häufig Änderungen, Anpassungen und Verbesserungen notwendig, beispielsweise nachdem entwickelte Teilprodukte getestet, in den aktuellen Stand des Gesamtprodukts integriert oder Kund*innen vorgestellt wurden. Das Team kann hier – ggf. unter Abstimmung mit anderen Stakeholdern und mit Unterstützung der Rolle des Product Owner – selbstständig und mit Bezug auf Funktionen vorgehen.

Meetings festlegen: Teamsouveränität impliziert nicht zuletzt auch einen selbstorganisierten Umgang mit eigenen Teamstrukturen. Das Team muss sich hierbei nicht nach ggf. unproduktiven Meeting-Strukturen richten, sondern kann selbst bestimmen, welche Meetings in welcher konkreten Ausgestaltung für die eigenen Bedarfe möglichst hilfreich und produktiv sind. Unterstützt wird das Team hierbei beispielsweise von einem Scrum Master oder einer ähnlichen Rolle.

Anhand dieser Aspekte differenzieren wir, inwieweit Teams souverän im Sinne einer realen, gelebten Selbstorganisation handeln oder lediglich formell selbstorganisiert agieren können. Bei gelebter Selbstorganisation von Teams ist die Rolle des Managements eine ambivalente: Einerseits werden einseitige Kontroll- und Steuerungsfiktionen aufgegeben, andererseits zieht sich das Management nicht zurück, sondern unterstützt die Teams bedarfsspezifisch (Porschen-Hueck/Sauer 2021).

Die Differenzierung zwischen gelebter und lediglich formeller Selbstorganisation ist – so unsere These – sehr entscheidend für die Frage, ob sich Beschäftigte in ihrer Arbeit wertgeschätzt fühlen. Bevor wir dem Zusammenhang von Selbstorganisation und Wertschätzung empirisch auf die Spur kommen, diskutieren wir den Begriff der Wertschätzung als einen wesentlichen Aspekt von Anerkennung. Unser Verständnis von Anerkennung geht nicht zuletzt auf Honneth zurück, der diese in die drei Modi Liebe, Recht und Solidarität bzw. Wertschätzung gliedert und einen „Kampf um Anerkennung“ (1992) postuliert. Solidarität bzw. Wertschätzung wird durch als wertvoll erachtete Beiträge zu einem (gemeinsamen) Ziel erhalten. Wertschätzung ist daher auch der Modus der Anerkennung, dem im Rahmen der (Erwerbs-)Arbeitswelt die größte Bedeutung zukommt (Dröge 2007; Holtgrewe 2006; Holtgrewe u.a. 2000; Kotthoff/Reindl 1990; Sauer 2017; Voswinkel 2001, 2011; Wagner 2004).

Im Fokus steht hierbei nicht zuletzt die Reputation verschiedener Berufe und Positionen (Voswinkel 2001), deutlich tiefer geht dagegen der Blick auf die betriebliche wie die intersubjektive Ebene. Organisational kann Wertschätzung über die Stellung einer Position im Organigramm, als impliziter Gehalt organisationaler Strukturen und (impliziter) Regeln sowie bei tariflichen Regelungen und arbeitspolitischen Auseinandersetzungen vermittelt werden. Letzteres betrifft beispielsweise Regelungen wie das Senioritätsprinzip, ansteigenden Kündigungsschutz oder (mehr oder weniger fixe) Karriereparcours (Voswinkel 2011, 47 f.). Im Sinne des impliziten Gehalts von Strukturen und Regelungen können darüber hinaus auch Handlungsspielräume der Beschäftigten und die Frage, wie engmaschig diese kontrolliert werden, verstanden werden, diese Sichtweise ist sehr direkt an das Credo der Selbstorganisation gebunden (Sauer 2017, 135 ff.). Wer ‚auf Schritt und Tritt‘ überwacht und kontrolliert wird, dessen Loyalität und Leistungsbereitschaft werden angezweifelt, wer dagegen eigene Entscheidungen treffen, über gewisse Ressourcen verfügen und seine Aufgaben frei einteilen darf, der/dem wird hierdurch bereits eine gewisse Wertschätzung zuteil – quasi als impliziter Gehalt organisationaler Strukturen (Sauer 2017, 105 ff.). Auf der intersubjektiven Ebene kann Wertschätzung beispielsweise durch das Lob von Vorgesetzten und Kund*innen, insbesondere aber auch durch positive fachliche Beurteilung von Kolleg*innen, die ein vertieftes Verständnis der bewältigten Aufgaben haben, generiert werden – nicht selten auch wechselseitig. Insbesondere kollegiale Wertschätzung gilt als zentral für gelingende Zusammenarbeit und Prozesse der Wissensweitergabe (Danzinger u.a. 2012).

In Bezug auf (agile) Projektarbeit von Beschäftigten und die ihr zugeschriebenen Aspekte rund um souverän agierende Teams im Sinne einer realen, gelebten Selbstorganisationlassen sich somit folgende Vermutungen anstellen:

Echte, gelebte Selbstorganisation führt zu Wertschätzung, sprich: Beschäftigte, welche ihre Arbeitstätigkeit weitgehend teambasiert selbst organisieren können, fühlen sich mehr wertgeschätzt in ihrer Tätigkeit als Beschäftigte, die dies nicht oder nur in sehr geringem Umfang können. Dieser Befund ist bislang lediglich qualitativ untersucht (Schumann u.a. 1982; Sauer 2017). Für Wertschätzung sind in Bezug auf Selbstorganisation neben Handlungsspielräumen auch Vorgesetzte (die Handlungsspielräume gewähren und die Performance im Rahmen dieser Spielräume bewerten können), Kolleg*innen (die Mitgestaltende und fachlich versierte Kritiker*innen sein können), die Unternehmenskultur (die mehr oder weniger hemdsärmelig und wertschätzend sein kann) sowie die Bezahlung, die zwar nicht direkt mit Selbstorganisation zusammenhängt, aber bei Erwerbstätigkeit generell einen wichtigen Hygienefaktor darstellt, relevant. Tendenziell wären an dieser Stelle auch noch Kund*innen zu nennen, sofern die Tätigkeiten einen direkten Bezug zu diesen aufweisen (was in unserer Empirie nicht durchgängig der Fall war, weshalb wir diesen Faktor aus unserer Analyse ausgechlossen haben).

Unser erstes Ziel ist somit, unter Bezug auf agile Projektarbeit zwischen gelebter und lediglich formeller Selbstorganisation zu differenzieren. In einem zweiten Schritt wollen wir die These überprüfen, dass gelebte Selbstorganisation zu mehr, nur formelle zu weniger erlebter Wertschätzung der eigenen Arbeitstätigkeit führt.

3 Daten und methodisches Vorgehen

Zur Überprüfung der theoretischen Annahmen bezüglich des Einflusses von gelebter und vordergründiger Selbstorganisation auf wahrgenommene Wertschätzung werden Daten verwendet, die in einer Online-Befragung im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts „Menschorientierte Gestaltung komplexer System of Systems“ (MoSyS)[1] im Zeitraum von Januar bis März 2022 erhoben und im Projekt „Leistungssteuerung agiler Arbeit“ (Förderträger: Hans-Böckler-Stiftung) aktuell sekundär ausgewertet werden. Hierzu wurden Beschäftigte aus den Engineering-Abteilungen von neun deutschen Maschinenbauunternehmen und ihren Tochtergesellschaften unter anderem zu den Themen agiles Arbeiten, Selbstorganisation und Wertschätzung befragt. Insgesamt wurden 3190 Fragebögen an die Beschäftigten versandt, von denen 1512 bearbeitet wurden (Rücklaufquote 47,4 Prozent), 1326 davon bis zur letzten Seite des Fragebogens (Rücklaufquote der vollständig bearbeiteten Fragebogen 41,6 Prozent). Bei den Unternehmen handelte es sich um deutsche Maschinenbauunternehmen verschiedener Größe. In einigen Unternehmen war eine Vollerhebung der Beschäftigten des Engineerings möglich, in anderen Unternehmen wurden ausgewählte Abteilungen befragt. Die Kontaktierung der Beschäftigten erfolgte mithilfe von Ansprechpartner*innen im Unternehmen. Die Unternehmen unterscheiden sich in der Mitarbeiterzahl teils deutlich. Das größte von uns befragte Unternehmen beschäftigt weltweit über 400.000 Mitarbeiter*innen, das kleinste etwa 4000 Mitarbeiter*innen. Die von uns untersuchten Unternehmen decken eine weite Bandbreite von Branchen ab, unter anderem Automobiltechnik, Elektrogeräte, Landwirtschaft, Automatisierungstechnik, Hausgeräte, Werkzeugmaschinen und Sondermaschinenbau. Der Großteil der untersuchten Unternehmen befindet sich in Familienbesitz. Nach der Entfernung von Fällen mit fehlenden Werten bleiben vollständige Informationen von 1109 Beschäftigten im Datensatz enthalten.

3.1 Hypothesen

Aus den theoretisch-konzeptionellen Überlegungen in Bezug auf Selbstorganisation und Wertschätzung stellen wir mit Bezug auf Projektarbeit und insbesondere agile Projektarbeit im Engineering vier Hypothesen auf. Ausgehend von der These von Nicklich u.a. (2021), dass (zunehmend agiles) Projektmanagement nicht per se zu einem Mehr an – in unseren Worten – gelebter Selbstorganisation führt, lautet unsere erste Hypothese:

H1: Vordergründige Selbstorganisation ist im Engineering verbreiteter als gelebte Selbstorganisation.

Agile Projektmanagementansätze betonen zumindest konzeptionell häufig einen Fokus auf Selbstorganisation, in dem das Projektteam ins Zentrum von Ent scheidungsprozessen gestellt wird. Verschiedene qualitative Studien haben jedoch gezeigt, dass Selbstorganisation in der gelebten Praxis agiler Teams häufig nur vordergründig stattfindet, da den Beschäftigten die Entscheidungsfreiheit über Ressourcen fehlt (Moore 2021; Porschen-Hueck u.a. 2020; Pfeiffer u.a. 2021; Sauer/Pfeiffer 2012; Ziegler u.a. 2021). Unsere zweite Hypothese lautet daher wie folgt:

H2: Agilität führt häufiger zu vordergründiger Selbstorganisation als zu gelebter Selbstorganisation.

Qualitative Fallstudien wie etwa von Ziegler u.a. (2021) zeigen, dass Selbstorganisation, die lediglich vordergründig stattfindet, bei den Beschäftigten zu widersprüchlichen Arbeitsanforderungen führen kann, da sie immer wieder an die Grenzen der ihnen zugebilligten Selbstorganisation stoßen und Widersprüche zwischen Selbst- und Fremdorganisation (Pongratz/Voß 1997) immer wieder zum Vorschein kommen. Wir gehen davon aus, dass das wiederholte Aufzeigen der Begrenztheit der vordergründigen Selbstorganisation bei gleichzeitiger Verantwortung für Entscheidungen außerhalb der eigenen Einflusssphäre einen negativen Einfluss auf die wahrgenommene Wertschätzung der Befragten hat. Unsere dritte Hypothese lautet daher:

H3: Vordergründige Selbstorganisation hat einen negativen Einfluss auf wahrgenommene Wertschätzung.

Bei gelebter Selbstorganisation sollten die angesprochenen Grenzen und Widersprüche deutlich seltener zum Vorschein treten, da die Beschäftigten hier über die Ressourcen verfügen, die sie zur Durchführung ihrer organisationalen Planung benötigen. Wir gehen davon aus, dass sich dies positiv auf die wahrgenommene Wertschätzung der Beschäftigten auswirkt. Unsere vierte Hypothese lautet daher:

H4: Gelebte Selbstorganisation hat einen positiven Einfluss auf wahrgenommene Wertschätzung.

3.2 Variablen

Deskriptive Verteilung zentraler Variablen: metrische Variablen

| Metrische Variablen | N | ∅ | SD | Min | Max |

|---|---|---|---|---|---|

| Anerkennungsindex | 1109 | 3,6 | 0,6 | 1 | 5 |

| Selbstorganisation gesamt | 1109 | 4,5 | 2,1 | 0 | 11 |

| Organisationale Selbstorganisation | 1109 | 3,3 | 1,2 | 0 | 5 |

| Ressourcen-Selbstorganisation | 1109 | 1,0 | 1,1 | 0 | 5 |

Deskriptive Verteilung zentraler Variablen: kategoriale Variablen

| Kategoriale Variablen (N = 1109) | Anteil | Kategoriale Variablen | Anteil |

|---|---|---|---|

| keine Selbstorganisation | 25,8% | Unternehmenseinheit 1 | 2,5% |

| vordergründige Selbstorganisation | 62,8% | Unternehmenseinheit 2 | 11,5% |

| gelebte Selbstorganisation | 10,7% | Unternehmenseinheit 3 | 18,0% |

| weiblich | 8,8% | Unternehmenseinheit 4 | 7,3% |

| Hochschulabschluss | 84,8% | Unternehmenseinheit 5 | 3,7% |

| < 10 Jahre im Unternehmen | 41,6% | Unternehmenseinheit 6 | 17,2% |

| 11–20 Jahre im Unternehmen | 29,9% | Unternehmenseinheit 7 | 2,3% |

| > 20 Jahre im Unternehmen | 28,5% | Unternehmenseinheit 8 | 2,4% |

| Führungsverantwortung | 36,7% | Unternehmenseinheit 9 | 1,9% |

| agiles Arbeiten | 70,1% | Unternehmenseinheit 10 | 2,6% |

| Unternehmenseinheit 11 | 13,6% | ||

| Unternehmenseinheit 12 | 6,0% | ||

| Unternehmenseinheit 13 | 2,1% | ||

| Unternehmenseinheit 14 | 8,8% |

3.2.1 Abhängige Variable

Wertschätzung

Wir gehen davon aus, dass wahrgenommene Wertschätzung im Arbeitskontext ein vielschichtiges mehrdimensionales Phänomen ist, das sich nicht direkt beobachten lässt. Es handelt sich also um ein latentes Konstrukt (Falter 1977). Um dieses Konstrukt auf individueller Ebene zu erfassen, verwenden wir fünf Items, die Wertschätzung auf der persönlichen Ebene (Vorgesetzte und Kolleg*innen), auf der monetären Ebene, auf der unternehmenskulturellen Ebene sowie auf der Ebene des Gestaltungsfreiraums abfragen. 1. Inwieweit wird Ihre Arbeitsleistung von Ihrer*m Vorgesetzten angemessen anerkannt? 2. Inwieweit wird Ihre Arbeitsleistung von Ihren Kolleg*innen angemessen anerkannt? 3. Inwiefern empfinden Sie die Bezahlung für Ihre Tätigkeit als angemessen? 4. Inwiefern erleben Sie die Unternehmenskultur als wertschätzend? 5. Inwieweit sind Sie mit dem Gestaltungsfreiraum in Ihrer Arbeitstätigkeit zufrieden? Die Antworten wurden auf einer fünfstufigen Likert-Skala erfasst (1 = gar nicht bis 5 = in sehr hohem Maß). Wir gehen davon aus, dass ein hoher Wert auf der Likert-Skala eine hohe wahrgenommene Wertschätzung repräsentiert, während ein niedriger Wert mit Missachtungserfahrungen gleichzusetzen ist. Zur Überprüfung des Einflusses verschiedener Einflussfaktoren auf die wahrgenommene Wertschätzung im multivariaten Regressionsmodell wurde ein Mittelwertindex über alle fünf Items gebildet. Die Items weisen eine hohe interne Konsistenz auf und sind deshalb für die Bildung eines Index geeignet (Cronbachs α = 0,71).

3.2.2 Unabhängige Variablen

Entscheidungsfreiheit auf Team-Ebene

Selbstorganisation setzt Selbstbestimmung, Autonomie und Entscheidungsfreiheit voraus. Da die Selbstorganisation im Engineering üblicherweise auf der Team-Ebene stattfindet, haben wir uns entschieden, die Entscheidungsfreiheit mit folgendem Item zu erfassen: „Denken Sie bitte an Ihre aktuelle Tätigkeit und an das Projekt, in das Sie am stärksten eingebunden sind. Bei welchen dieser Themen hat das Team selbst die Entscheidungsfreiheit?“ Im Anschluss konnten die Befragten bis zu elf Antwortmöglichkeiten auswählen. Sieben Antwortmöglichkeiten wurden aus der Befragung von Atzberger u.a. (2020) übernommen: Abwesenheiten organisieren, Arbeitsaufgaben festlegen und terminieren, Kundengespräche führen, selbstständig Meetingtermine festlegen, Entwicklungsergebnisse freigeben, Änderungen selbstständig anpassen, finanzielle Ausgaben in gewissem Rahmen. Die verbleibenden drei Items wurden von uns selbst entwickelt: Zeit für Weiterbildung einräumen (auch Konferenzen, Messen etc.), Zeitressourcen/Deadlines bestimmen, Personalressourcen festlegen, Teamzusammenstellung festlegen.

Selbstorganisation

Zur Überprüfung der These, dass die wahrgenommene Wertschätzung davon abhängt, ob Selbstorganisation nur vordergründig stattfindet und sich auf organisatorische Selbstorganisation beschränkt oder ob es sich um echte Selbstorganisation handelt, bei der die Beschäftigten auch auf Ressourcen zugreifen können, wurden die Antwortmöglichkeiten in zwei Kategorien mit je fünf Antwortmöglichkeiten aufgeteilt: „organisationale Selbstorganisation“ (Abwesenheiten organisieren, Arbeitsaufgaben festlegen und terminieren, selbstständig Meetingtermine festlegen, Entwicklungsergebnisse freigeben, Änderungen selbstständig anpassen) und „Ressourcen-Selbstorganisation“ (finanzielle Ausgaben in gewissem Rahmen, Zeit für Weiterbildung, Zeitressourcen/Deadlines bestimmen, Personalressourcen festlegen, Teamzusammenstellung festlegen). Die Antwortmöglichkeit Kundengespräche führen wurde nicht in die Analyse aufgenommen, da nicht alle Befragten Kundenkontakt haben.

Die beiden neu erstellten Variablen „organisationale Selbstorganisation“ und „Ressourcen-Selbstorganisation“ geben jeweils an, wie viele Antwortmöglichkeiten in der jeweiligen Kategorie von den Befragten ausgewählt wurden. Die Werte reichen von 0 (keine Selbstorganisation) bis 5 (maximale Selbstorganisation). Der Durchschnittswert der Variable „organisationale Selbstorganisation“ beträgt 3,3, während der Durchschnittswert der Variable „Ressourcen-Selbstorganisation“ lediglich bei 1,0 liegt. Hier zeigt sich bereits im Einklang mit der Hypothese 1, dass organisationale Selbstorganisation unter den Beschäftigten deutlich verbreiteter ist als die Selbstorganisation der dafür notwendigen Ressourcen.

Neben den unabhängigen erklärenden Variablen existieren noch weitere Faktoren, die einen Einfluss auf die wahrgenommene Wertschätzung im Arbeitsalltag haben können. Sie werden als Kontrollvariablen in das Modell aufgenommen.

3.2.3 Kontrollvariablen

Geschlecht

Das Geschlecht wird als Binärvariable in die Analyse aufgenommen. In der Befragung wurde zwar auch die Antwortmöglichkeit „divers“ zur Auswahl gestellt, diese kann in der Auswertung allerdings nicht berücksichtigt werden, da die Anzahl der diversen Personen im Datensatz zu gering ist. Über 90 Prozent der befragten Personen haben angegeben, männlichen Geschlechts zu sein. Die starke Unterrepräsentation von Personen, die sich selbst nicht als männlich identifizieren, ist eine weithin vorherrschende Realität im Engineering (Wang/Degol 2017).

Hochschulabschluss

Das Vorhandensein eines Hochschulabschlusses wird als Binärvariable erfasst. Das Anforderungsniveau im Bereich des Engineering, aus dem die Befragten rekrutiert wurden, verlangt in den meisten Fällen ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Dementsprechend geben 85 Prozent der Befragten an, über einen Hochschulabschluss zu verfügen.

Dauer der Unternehmenszugehörigkeit

Zimmer (2016) zeigte in einer Betriebsfallstudie eines Automobilunternehmens, dass insbesondere ältere Beschäftigte, die schon lange im Unternehmen tätig sind, einen Mangel an Anerkennung für ihre Erfahrungen und ihre Lebensleistung wahrnehmen. Daher wird die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit als Kontrollvariable in das Modell aufgenommen. Die Variable ist in drei Kategorien unterteilt: weniger als zehn Jahre Unternehmenszugehörigkeit, elf bis 20 Jahre Unternehmenszugehörigkeit und mehr als 20 Jahre Unternehmenszugehörigkeit.

Agile Arbeitsweise

Ein Teil der befragten Beschäftigten arbeitet mit agilen Projektmanagementmethoden. Dabei kommen verschiedene sogenannte agile Frameworks wie z.B. Scrum zum Einsatz, die alle auf das im Jahr 2001 erschienene Agile Manifest zurückgehen. Ein Leitsatz des Manifests lautet: „Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge.“ Entsprechend besteht bei agilem Arbeiten Potenzial für ein stärker wertschätzendes und mehr auf individuelle Interaktion ausgerichtetes Arbeitsklima. Agiles Arbeiten wird als Binärvariable erfasst.

Führungsverantwortung

Schneickert u.a. (2019) zeigen in ihrer Studie zu Wert- und Geringschätzungserfahrungen in der deutschen Gesamtbevölkerung, dass Menschen in Führungspositionen häufiger Wertschätzung wahrnehmen als Menschen, die keine Führungsposition innehaben. Daher wird Führungsverantwortung als binäre Kontrollvariable in das Modell aufgenommen.

Unternehmen

Die teilnehmenden Unternehmen unterscheiden sich teilweise stark in ihrer Struktur. Auch die betriebliche Sozialkultur kann einen starken Einfluss auf die wahrgenommene Wertschätzung von Beschäftigten haben (vgl. Kotthoff/Reindl 1990). Um die betriebliche Sozialordnung und andere unbeobachtete unternehmensspezifische Einflüsse auf wahrgenommene Wertschätzung zu kontrollieren, werden die Betriebe als Dummy-Variablen in das Modell aufgenommen. In einigen Fällen wurden räumlich voneinander getrennte Tochtergesellschaften größerer Konzerne befragt. Da sich die Tochtergesellschaften teilweise stark in ihrer betrieblichen Sozialstruktur unterscheiden, werden die Tochtergesellschaften als einzelne Unternehmen erfasst. Insgesamt wird für 14 Unternehmenseinheiten kontrolliert.

4 Empirische Ergebnisse

Die empirische Untersuchung erfolgt in mehreren Schritten: Zunächst betrachten wir deskriptiv die Verbreitung verschiedener Formen von Selbstorganisation in unserer Untersuchungsgruppe über verschiedene Gruppen hinweg. Anschließend überprüfen wir den Einfluss der verschiedenen Formen der Selbstorganisation auf die wahrgenommene Wertschätzung mithilfe einer multivariaten Ordinary-Least-Squares-Regressionsanalyse, welche die Kovariation des Wertschätzungsindexes untersucht.[2]

4.1 Verschiedene Formen der Selbstorganisation: nur vordergründig oder gelebt?

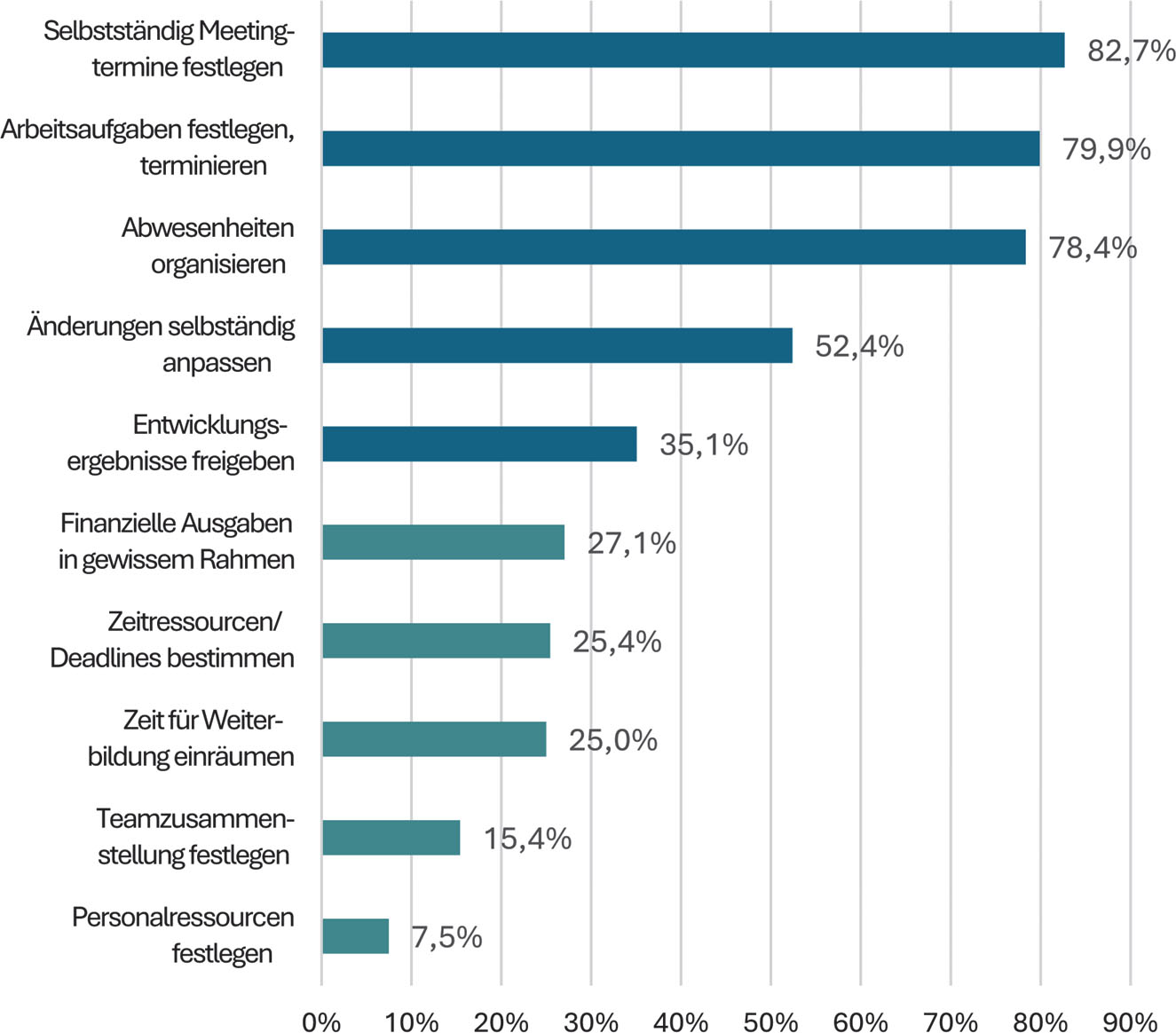

Selbstorganisation/Teamsouveränität nach Themenfeldern (blau: organisationale, grün: Ressourcen-Selbstorganisation)[3]

Die Befragung zeigt im Einklang mit der Theorie und vorhergegangenen Studien zur Projektarbeit, dass organisationale Selbstorganisation bei den Beschäftigten im Engineering deutlich verbreiteter ist als die Möglichkeit zur Selbstorganisation der Ressourcen (siehe Abbildung 1): Die überwiegende Mehrheit der Befragten gibt an, organisationale Belange der täglichen Arbeit wie Meetingtermine, Arbeitsaufgaben und Abwesenheiten selbst im Team organisieren zu dürfen. Unerwartete Änderungen in den Spezifikationen des zu entwickelnden Produkts dürfen etwa die Hälfte der Befragten selbst im Team vornehmen. Entwicklungsergebnisse darf etwa ein Drittel der Befragten selbst freigeben, ohne die Erlaubnis eines/einer Vorgesetzten einholen zu müssen. Über die Ressourcen, die zur Verrichtung der täglichen Arbeit notwendig sind, dürfen nur wenige Beschäftigte selbst im Team entscheiden. Etwa ein Viertel hat die Entscheidungsmacht über finanzielle Ausgaben in gewissem Rahmen, Zeitressourcen und Deadlines. Über die Teamzusammenstellung dürfen nur 15 Prozent der Befragten selbst im Team entscheiden. Die Personalressourcen sind das Feld, das am geringsten in der Hand des Teams selbst liegt: nur 7,5 Prozent der Befragten geben an, die Personalressourcen selbst im Team festlegen zu dürfen.

In einem weiteren Analyseschritt wurden die Befragten in Anlehnung an unsere theoretischen Vorüberlegungen in drei Typen der Selbstorganisation eingeteilt: „Gelebt selbstorganisiert“ sind diejenigen Beschäftigten, die sowohl über ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit bezüglich der Organisation ihrer Arbeit als auch über die dafür notwendigen Ressourcen verfügen.[4] Als „vordergründig selbstorganisiert“ bezeichnen wir die diejenigen Beschäftigten, die zwar über ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit bezüglich der Organisation ihrer Arbeit verfügen, jedoch keine Entscheidungsfreiheit bei den für ihre Arbeit notwendigen Ressourcen haben. Beschäftigte, die weder über Ressourcen noch über die Organisation ihrer Arbeit mitbestimmen dürfen, bezeichnen wir als „wenig/nicht selbstorganisiert“.[5] Ein theoretisch existierender vierter Fall, in dem die Beschäftigten über Entscheidungsfreiheit bei den Ressourcen, nicht jedoch bei der Arbeitsorganisation verfügen, spielt in unseren Daten keine Rolle. Die sieben Befragten, die sich in dieser Kategorie wiederfinden, werden von uns nicht weiter in die Analysen einbezogen, dadurch sinkt die Anzahl der Fälle im Datensatz auf 1102.

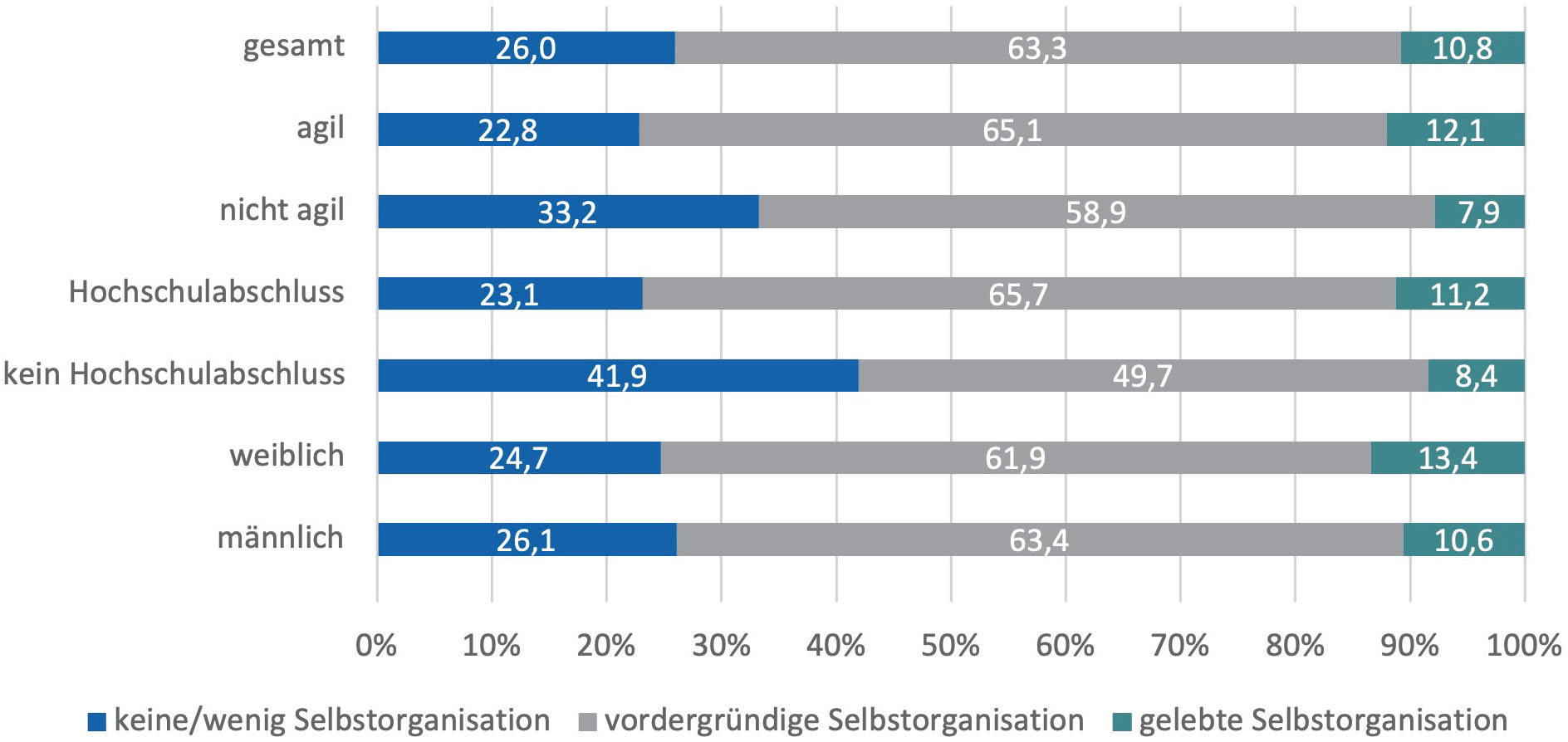

63 Prozent der Befragten werden von uns der Gruppe der vordergründig selbstorganisierten Beschäftigten zugeordnet, während lediglich 11 Prozent zur Gruppe der gelebt Selbstorganisierten gehören. Dieser Befund ist im Einklang mit unserer ersten Hypothese, dass vordergründige Selbstorganisation deutlich häufiger vorkommt als gelebte Selbstorganisation. Obwohl wir es im Engineering mit einem Berufsfeld zu tun haben, in dem sich projektifizierte Arbeit in den letzten Jahren durchgesetzt hat, verfügen etwa ein Viertel unserer Befragten über nur wenig oder keine Selbstorganisation auf der Teamebene.

Der Vergleich zwischen agilen und nichtagilen Beschäftigten in unserer Untersuchungsgruppe (siehe Abbildung 2) unterstützt unsere zweite Hypothese, die besagt, dass agiles Arbeiten in der Praxis häufiger zu vordergründiger Selbstorganisation als zu gelebter Selbstorganisation führt. Obwohl der Anteil der agilen Beschäftigten, die über wenig oder gar keine Selbstorganisation verfügen, etwa 10 Prozentpunkte kleiner ist als bei den nicht-agilen Beschäftigten, ist es doch erstaunlich, dass sich trotz der agilen Rhetorik etwa ein Fünftel der agilen Beschäftigten in dieser Kategorie wiederfindet. Der Anteil der Beschäftigten mit gelebter Selbstorganisation ist bei agilen Beschäftigten etwas höher als bei nicht-agilen Beschäftigten. Dies entspricht dem Befund vorhergegangener Studien, dass agile Projektmethoden in Einzelfällen tatsächlich so angewandt werden, dass sie zu echter Selbstorganisation führen (Pfeiffer u.a. 2014; Ziegler u.a. 2021). Insgesamt überwiegt jedoch auch bei den agilen Beschäftigten mit 65 Prozent die vordergründige Selbstorganisation.

Teamsouveränität im Gruppenvergleich

Darüber hinaus haben Gruppenzugehörigkeit und Beschäftigtenmerkmale einen sichtbaren Effekt auf die Form der Selbstorganisation. Am deutlichsten ausgeprägt ist der Unterschied zwischen Befragten mit und ohne Hochschulabschluss: Der Anteil der Befragten ohne Hochschulabschluss in der Kategorie „keine/wenig Selbstorganisation“ ist um 19 Prozentpunkte größer als bei den Befragten mit Hochschulabschluss. Dieser Befund zeigt, dass vor allem hochgebildete Beschäftigte mit komplexen Entwicklungstätigkeiten innerhalb eines vorgegebenen Rahmens selbstorganisierte Arbeit zugebilligt bekommen. Die Arbeit von Beschäftigten ohne Hochschulabschluss ist nach wie vor zu größeren Teilen fremdorganisiert.

4.2 Wertschätzung

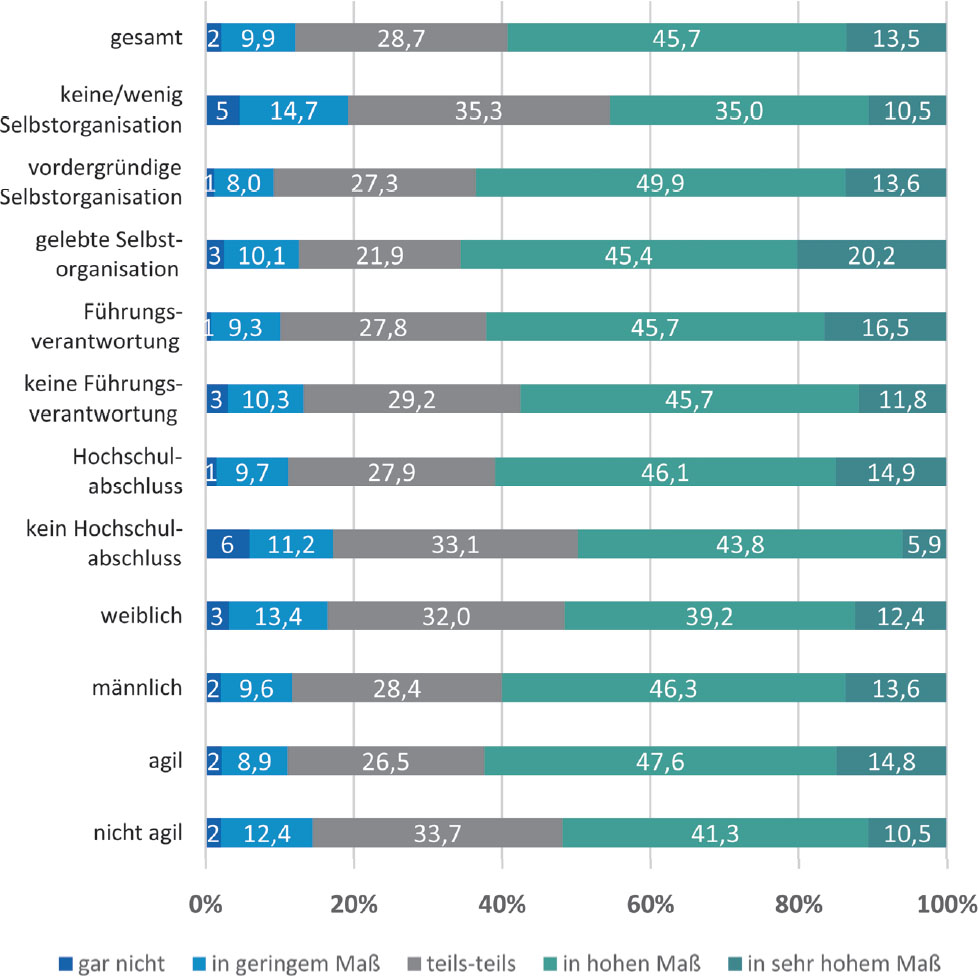

Wahrgenommene Wertschätzung durch Vorgesetzte

Grundsätzlich ist wahrgenommene Wertschätzung in unserer Untersuchungsgruppe deutlich verbreiteter als ihr Fehlen. Abbildung 3 zeigt exemplarisch die wahrgenommene Wertschätzung durch Vorgesetzte. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass ihre Arbeitsleistung in hohem oder sehr hohem Maß von ihren Vorgesetzten anerkannt wird.

Im deskriptiven Gruppenvergleich ist ein klarer Zusammenhang zwischen Selbstorganisation und wahrgenommener Wertschätzung sichtbar. Vor allem die Befragten, die wenig selbstorganisiert arbeiten, geben deutlich seltener an, dass ihre Vorgesetzten ihre Arbeitsleistung in hohem oder sehr hohem Maße anerkennen. Der Unterschied zwischen den vordergründig Selbstorganisierten und den gelebt Selbstorganisierten ist hingegen weniger stark ausgeprägt. Zudem ist bei den gelebt selbstorganisierten Beschäftigten eine Polarisierung der wahrgenommenen Wertschätzung erkennbar. Der Anteil der Beschäftigten, die angeben, dass ihre Arbeit in sehr großem Maße von ihren Vorgesetzten anerkannt wird, ist in der Gruppe der gelebt Selbstorganisierten größer als in der Gruppe der vordergründig Selbstorganisierten. Allerdings berichten in der Gruppe der gelebt selbstorganisierten Beschäftigten auch mehr Befragte, dass ihre Arbeit gar nicht oder nur in geringem Maß von den Vorgesetzten anerkannt wird. Dieser Befund lässt sich im Rahmen der Ambiguität gelebter Selbstorganisation interpretieren, da die erhöhte Subjektivierung von Arbeit, die mit der Selbstorganisation einhergeht, bei den Beschäftigten auch zu Überforderung und dem Gefühl, mit Anforderungen alleingelassen zu werden, einhergehen kann, sofern das Management mit Rückzug statt einer veränderten Konstellation im Sinne eines coachenden, unterstützenden Managements agiert (Porschen-Hueck/Sauer 2021).

Auch andere Gruppenzugehörigkeiten beeinflussen die wahrgenommene Wertschätzung durch Vorgesetzte. Befragte ohne Hochschulabschluss geben beispielsweise sechsmal häufiger an, gar keine Wertschätzung durch Vorgesetzte zu erhalten. Agil arbeitende Beschäftigte sagen dagegen deutlich häufiger, dass sie von ihren Vorgesetzten in (sehr) hohem Maß für ihre Arbeit anerkannt werden. Dies könnte in Zusammenhang mit dem höheren Grad an Freiheit stehen, den die agile Arbeitsweise verspricht. Beschäftigte mit Führungsverantwortung geben etwas häufiger an, dass ihre Arbeit von Vorgesetzten wertgeschätzt wird. Weibliche Beschäftigte geben deutlich seltener an, sich von ihren Vorgesetzten in hohem Maße wertgeschätzt zu fühlen.

4.3 Regressionsmodell

Zur Überprüfung des Effekts von Selbstorganisation auf wahrgenommene Wertschätzung wurden Regressionsmodelle berechnet. Modell 1 zeigt die Regression ohne Kontrollvariablen, Modell 2 die Regression mit Kontrollvariablen. Als abhängige Variable wird ein Mittelwertindex der fünf im Fragebogen vorhandenen Wertschätzungsfragen verwendet. Zur Kontrolle von unbeachteter Heterogenität zwischen den in der Stichprobe vertretenen Unternehmenseinheiten wurde für jede Unternehmenseinheit eine Dummy-Variable zu Modell 2 hinzugefügt, als Referenzkategorie wurde die Unternehmenseinheit mit den meisten Befragten in der Untersuchungsgruppe ausgewählt.

Selbstorganisation, unabhängig davon, ob sie lediglich vordergründig oder gelebt stattfindet, hat sowohl im bivariaten als auch im multivariaten Modell einen hochsignifikanten Einfluss auf die wahrgenommene Wertschätzung. Dies steht im Widerspruch zu unserer dritten Hypothese, die besagt, dass Selbstorganisation, wenn sie lediglich vordergründig erfolgt, die wahrgenommene Wertschätzung senkt, da die mit ihr einhergehenden Versprechungen nicht eingelöst werden können. Diese Hypothese muss von uns daher verworfen werden. Stattdessen führt auch bereits lediglich vordergründige Selbstorganisation, im Vergleich zu gar keiner Selbstorganisation, zu einer signifikant höheren wahrgenommenen Wertschätzung. Der positive Effekt von gelebter Selbstorganisation auf die wahrgenommene Wertschätzung ist allerdings, im Einklang mit unserer vierten Hypothese, stärker als der Effekt von vordergründiger Selbstorganisation.

Die Unterschiede zwischen Befragten mit und ohne Hochschulabschluss sowie zwischen Männern und Frauen, die im deskriptiven Teil deutlich wurden, erweisen sich im multivariaten Regressionsmodell als signifikant. Darüber hinaus nehmen Beschäftigte, die seit mehr als zehn Jahren Teil ihres Unternehmens sind, signifikant weniger Wertschätzung wahr als Beschäftigte, die erst seit kürzerer Zeit beschäftigt sind. Diese Ergebnisse decken sich mit der Beobachtung von Zimmer (2016), dass insbesondere Beschäftigte, die schon lange in ihrem Unternehmen beschäftigt sind, einen Mangel an Anerkennung für ihre Erfahrungen und ihre Lebensleistung wahrnehmen. Dies könnte auch am Branchenkontext liegen. Mehr als ein Drittel der Befragten ist in Unternehmen beschäftigt, die (auch) die Automobilbranche beliefern. In der Automobilbranche kann durch die doppelte Transformation, insbesondere im Engineering, ein stärkerer Einschnitt bei Wertschätzung und Anerkennung durch die Abkehr vom Verbrennermotor beobachtet werden kann (Pfeiffer/Autor*innenkollektiv 2023). Führungsverantwortung hat keinen signifikanten Effekt auf die wahrgenommene Wertschätzung.

Einige der Betriebsvariablen haben einen signifikanten Effekt auf die abhängige Variable. Dies deutet darauf hin, dass die betriebliche Sozialkultur einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die wahrgenommene Wertschätzung hat, der über die in der Regression erfassten Kontrollvariablen hinausgeht. Eine Interpretation der Effekte der Betriebsvariablen wird aus Anonymisierungsgründen nicht vorgenommen.

Regressionsmodelle: Effekt von Teamsouveränität auf wahrgenommene Wertschätzung

| Modell 1 | Modell 2 | |||

|---|---|---|---|---|

| b | SE | b | SE | |

| Selbstorganisationsform (Ref.: keine) | ||||

| vordergründig | 0,305*** | (0,04) | 0,260*** | (0,04) |

| gelebt | 0,423*** | (0,07) | 0,346*** | (0,07) |

| agiles Arbeiten | 0,088* | (0,04) | ||

| Führung | 0,056 | (0,04) | ||

| Hochschulabschluss | 0,156** | (0,06) | ||

| weiblich | -0,150* | (0,07) | ||

| Dauer im Unternehmen (Ref.: bis 10 Jahre) | ||||

| 11 bis 20 Jahre | -0,126** | (0,04) | ||

| mehr als 20 Jahre | -0,102* | (0,04) | ||

| Unternehmen (Ref.: Unternehmenseinheit 3) | ||||

| Unternehmenseinheit 1 | -0,556*** | |||

| Unternehmenseinheit 2 | -0,113 | |||

| Unternehmenseinheit 4 | -0,081 | |||

| Unternehmenseinheit 5 | 0,041 | |||

| Unternehmenseinheit 6 | -0,035 | |||

| Unternehmenseinheit 7 | -0.356** | |||

| Unternehmenseinheit 8 | 0,014 | |||

| Unternehmenseinheit 9 | -0,274* | |||

| Unternehmenseinheit 10 | -0,167 | |||

| Unternehmenseinheit 11 | -0,143* | |||

| Unternehmenseinheit 12 | -0.139 | |||

| Unternehmenseinheit 13 | 0,141 | |||

| Unternehmenseinheit 14 | -0,223** | |||

| Konstante | 3,312*** | (0,04) | 3,309*** | (0,15) |

| N | 1102 | 1102 | ||

| R2 | 0,060 | 0,136 | ||

| Korr, R2 | 0,058 | 0,120 | ||

OLS-Regressionen; Wertschätzungsindikator auf einer Skala von 1–5 (5 = maximale wahrgenommene Wertschätzung); robuste Standardfehler in Klammern;

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Agiles Arbeiten hat im multivariaten Regressionsmodell ebenfalls einen signifikant positiven Effekt auf die wahrgenommene Wertschätzung. Dies ist vor allem deshalb bemerkenswert, da im Modell der Einfluss von Selbstorganisation kontrolliert wird. Der Effekt des agilen Arbeitens geht also in unserer Untersuchungsgruppe über die reine Steigerung der Selbstorganisation hinaus. Darüber, welche anderen Merkmale des agilen Arbeitens die wahrgenommene Wertschätzung steigern, kann hier nur spekuliert werden. Möglicherweise trägt das tägliche Berichten über die eigenen Arbeitsergebnisse im Daily dazu bei, dass die Beschäftigten das Gefühl haben, dass der eigene Beitrag gesehen und wertgeschätzt wird. Auch der Fokus aufs Projektteam könnte möglicherweise ein stärkeres Teamgefühl und damit einhergehend mehr Wertschätzung zwischen den Beschäftigten fördern. Es besteht weiterer Forschungsbedarf, um den Einfluss von Agilität auf die wahrgenommene Wertschätzung zu verstehen, insbesondere jenseits der gesteigerten Selbstorganisation.

5 Fazit

Der auf Grundlage der theoretisch-konzeptionellen Überlegungen wie der qualitativ-empirischen Untersuchungen angenommene Zusammenhang zwischen Selbstorganisation und Wertschätzung konnte in der Untersuchungsgruppe nachgewiesen werden. Die Definition der Selbstorganisation half dabei, ‚gelebte‘ von lediglich ‚vordergründiger‘ Selbstorganisation zu unterscheiden. Es kann konstatiert werden, dass sich die untersuchten Betriebe einer gelebten teambasierten Selbstorganisation nur zögerlich nähern. Es zeigte sich auch, dass agile Projektmanagementansätze nicht automatisch zu gelebter Selbstorganisation führen, sondern häufig nur vordergründige Selbstorganisation ermöglichen. Etwa ein Fünftel der agil arbeitenden Befragten gab an, über sehr wenig oder gar keine Selbstorganisation zu verfügen. Dieser Teil der Befragten erlebt in Bezug auf agile Selbstorganisation eine Situation, die von Ziegler u.a. (2021) in ihrer Studie als „Etikettenschwindel“ bezeichnet wird.

Im Widerspruch zu unseren theoretischen Annahmen hat in unserer Untersuchungsgruppe schon vordergründige Selbstorganisation einen signifikanten positiven Effekt auf die wahrgenommene Wertschätzung. Der positive Effekt von gelebter Selbstorganisation ist jedoch im Einklang mit unseren theoretischen Annahmen deutlich stärker. Unsere theoretischen Annahmen gingen davon aus, dass organisationale Selbstorganisation ohne den Zugriff auf Ressourcen zu widersprüchlichen Arbeitsbelastungen führt, die wiederum die wahrgenommene Wertschätzung der Beschäftigten senken. Warum dies in unserer Untersuchungsgruppe nicht der Fall ist und stattdessen auch vordergründige Selbstorganisation die wahrgenommene Wertschätzung bei den Beschäftigten steigert, sollte Gegenstand einer weiterführenden Beschäftigung mit dem Thema Selbstorganisation und Wertschätzung sein. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass Widersprüche in der täglichen Arbeitswelt lediglich vordergründig selbstorganisierter Beschäftigte zwar vorhanden sind, diese im Vergleich zur Arbeitserfahrung von Beschäftigten ohne jegliche Selbstorganisation aber schon als Verbesserung wahrgenommen werden.

Darüber hinaus zeigen die deskriptiven Auswertungen, dass die „gelebt selbstorganisierten“ Beschäftigten besonders polarisiert sind, was die wahrgenommene Wertschätzung durch Vorgesetzte angeht. Dies verweist auf die Ambiguität gelebter Selbstorganisation und der damit einhergehenden erhöhten Subjektivierung von Arbeit. So weisen beispielsweise Porschen-Hueck/Sauer (2021) darauf hin, dass Selbstorganisation nur teilweise zu einem veränderten Führungsleitbild im Sinne eines unterstützenden Managements führt, teilweise aber auch zu einem einseitigen Rückzug des Managements.

In diesem Beitrag wurden Selbstorganisation und Wertschätzung von Beschäftigten im Engineering deutscher Maschinenbauunternehmen in den Blick genommen. Aufgrund der Komplexität der Tätigkeit ist der Bedarf an selbstorganisierter Projektarbeit in diesem Bereich höher als in anderen Tätigkeitsbereichen. In weiteren Forschungsarbeiten sollte daher zum einen untersucht werden, inwiefern Selbstorganisation auf Teamebene in anderen Tätigkeitsbereichen verbreitetet ist, zum anderen sollte untersucht werden, ob Selbstorganisation durch Teamsouveränität auch in anderen Tätigkeitsbereichen einen positiven Einfluss auf die (wahrgenommene) Wertschätzung hat. Insbesondere eine Überprüfung des Zusammenhangs mithilfe einer repräsentativen Erwerbstätigenbefragung wäre wünschenswert.

Literatur

Atzberger, A., S. J. Nicklas, J. Schrof, S. Weiss, K. Paetzold (2020): Agile Entwicklung physischer Produkte: Eine Studie zum aktuellen Stand in der industriellen Praxis. Neubiberg: Universität der Bundeswehr MünchenSearch in Google Scholar

Baethge, M. (1991): Arbeit, Vergesellschaftung, Identität – Zur zunehmenden normativen Subjektivierung der Arbeit; in: Soziale Welt, 42, 1, 6–20Search in Google Scholar

Bauer, W., S. Mütze-Niewöhner, S. Stowasser, C. Zanker, N. Müller (Hg.) (2021): Arbeit in der digitalisierten Welt. Praxisbeispiele und Gestaltungslösungen aus dem BMBF-Förderschwerpunkt. Berlin, Heidelberg10.1007/978-3-662-62215-5Search in Google Scholar

Beck, U. (2007): Schöne neue Arbeitswelt. Frankfurt am MainSearch in Google Scholar

Bergmann, F. (2017): Neue Arbeit, neue Kultur. FreiburgSearch in Google Scholar

Boes, A., K. Gül, T. Kämpf, T. Lühr (Hg.) (2021): Empowerment in der agilen Arbeitswelt. Analysen, Handlungsorientierungen und Erfolgsfaktoren. Freiburg10.34157/9783648136003Search in Google Scholar

Böhle, F., S. Stadelbacher (2016): Soziale Ordnung durch Selbstorganisation und Grenzen der Rationalisierung des Handelns – Zur Notwendigkeit und Möglichkeit einer Erweiterung kognitiver Handlungsorientierungen in der reflexiven Moderne; in: F. Böhle, W. Schneider (Hg.): Subjekt – Handeln – Institution. Vergesellschaftung und Subjekt in der Reflexiven Moderne. Weilerswist, 349–38710.5771/9783845280936Search in Google Scholar

Brinkmann, U. (2018): Agil in den Abgrund? Kontrolle und Koordination von Arbeit in Zeiten von Agilität und Digitalisierung; in: Familiendynamik, 03/18, 206–21510.21706/kd-7-3-206Search in Google Scholar

Clegg, R. S., J. V. da Cunha, M. Pina e Cunha (2002): Management paradoxes. A relational view; in: Human Relations, 55, 483–50910.1177/0018726702555001Search in Google Scholar

Danzinger, F., K. Möslein, A. Schütz, R. Trinczek (2012): Wertschöpfung durch Wertschätzung – Innovationen im demografischen Wandel. CLIC Executive Briefing No. 023Search in Google Scholar

Dröge, K. (2007): ‚Jetzt lob’ mich doch endlich mal‘. Subjektivierte Arbeit und die Fallstricke ihrer Anerkennung; in: C. Wimbauer, A. Henninger, M. Gottwald (Hg.): Die Gesellschaft als ‚institutionalisierte Anerkennungsordnung‘. Anerkennung und Ungleichheit in Paarbeziehungen, Arbeitsorganisationen und Sozialstaat. Opladen, Farmington Hills, 97–11810.2307/j.ctvddzsqz.7Search in Google Scholar

Falter, J. W. (1977): Zur Validierung theoretischer Konstrukte. Wissenschaftstheoretische Aspekte des Validierungskonzepts: On the validation of theoretical constructs; in: Zeitschrift für Soziologie, 6, 4, 370–38510.1515/zfsoz-1977-0402Search in Google Scholar

Holtgrewe, U. (2006): Flexible Menschen in flexiblen Organisationen. Bedingungen und Möglichkeiten kreativen und innovativen Handelns. Berlin10.5771/9783845267586Search in Google Scholar

Holtgrewe, U., S. Voswinkel, G. Wagner (2000): Für eine Anerkennungssoziologie der Arbeit; in: dies. (Hg.): Anerkennung und Arbeit. Konstanz, 9–2610.1007/978-3-86226-862-7_1Search in Google Scholar

Honneth, A. (1992): Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt am MainSearch in Google Scholar

Jamieson, S. (2004): Likert scales: how to (ab)use them; in: Medical Education, 38, 12, 1217–810.1111/j.1365-2929.2004.02012.xSearch in Google Scholar

Kalff, Y. (2018): Organisierendes Arbeiten. Zur Performativität von Projekten. Bielefeld10.1515/9783839441565Search in Google Scholar

Kleemann, F. (2012): Subjektivierung von Arbeit. Eine Reflexion zum Stand des Diskurses; in: Arbeits- und industriesoziologische Studien, 5, 2, 6–20Search in Google Scholar

Kotthoff, H., J. Reindl (1990): Die soziale Welt kleiner Betriebe. GöttingenSearch in Google Scholar

Moldaschl, M., G. G. Voß (2003): Subjektivierung von Arbeit. München, MeringSearch in Google Scholar

Moore, P. (2021): Agility of affect in the quantified workplace, in: S. Pfeiffer, M. Nicklich, S. Sauer (Hg.): The Agile Imperative. Teams, Organizations and Society under Reconstruction?. Cham, 225–25010.1007/978-3-030-73994-2_11Search in Google Scholar

Mütze-Niewöhner, S., W. Hacker, T. Hardwig, S. Kauffeld, E. Latniak, M. Nicklich, U. Pietrzyk (2021): Projekt- und Teamarbeit in der digitalisierten Arbeitswelt. Herausforderungen und Empfehlungen für die Arbeitsgestaltung. Berlin, Heidelberg10.1007/978-3-662-62231-5Search in Google Scholar

Neumer J., M. Nicklich, A. Tihlarik, C. Wille, S. Pfeiffer (2021): Alles agil, alles gut? Warum Gute Arbeit auch in der agilen Welt kein Automatismus ist; in: W. Bauer, S. Mütze-Niewöhner, S. Stowasser, C. Zanker, N. Müller (Hg.): Arbeit in der digitalisierten Welt. Praxisbeispiele und Gestaltungslösungen aus dem BMBF-Förderschwerpunkt. Berlin, Heidelberg, 129–14310.1007/978-3-662-62215-5_9Search in Google Scholar

Nicklich, M., S. Sauer, S. Pfeiffer (2021): Antecedents and consequences of agility. On the ongoing invocation of self-organization; in: S. Pfeiffer, M. Nicklich, S. Sauer (Hg.): The Agile Imperative. Teams, Organizations and Society under Reconstruction?. Cham, 19–3810.1007/978-3-030-73994-2_2Search in Google Scholar

Norman, G. (2010): Likert scales, levels of measurement and the „laws“ of statistics; in: Advances in Health Science Education, 15, 625–63210.1007/s10459-010-9222-ySearch in Google Scholar

Pfeiffer, S., Autor*innenkollektiv (2023): Arbeit und Qualifizierung 2030 – Essentials. Eine Momentaufnahme aus dem Maschinenraum der dualen Transformation: Transformationserleben – Transformationsressourcen – Transformationsbereitschaft. Nürnberg. https://www.labouratory.de/files/downloads/AQ2030-Studie-Essentials.pdfSearch in Google Scholar

Pfeiffer, S., S. Sauer, T. Ritter (2014): Agile Methoden als Werkzeug des Belastungsmanagements? Eine arbeitsvermögensbasierte Perspektive/Agile project management as a way to cope with workload? A perspective based on labour capacity; in: Arbeit, 23, 2, 119–13210.1515/arbeit-2014-0206Search in Google Scholar

Pfeiffer, S., M. Nicklich, S. Sauer (Hg.) (2021): The Agile Imperative. Teams, Organizations and Society under Reconstruction?. ChamSearch in Google Scholar

Pongratz, H.-J., G. G. Voß (1997): Fremdorganisierte Selbstorganisation. Eine soziologische Diskussion aktueller Managementkonzepte; in: Zeitschrift für Personalforschung, 11, 1, 30–5310.1177/239700229701100102Search in Google Scholar

Porschen-Hueck, S., S. Sauer (2021): From agile teams and organizations to agile business ecosystems? Contradiction management as a requirement of agile scaling and transformation; in: S. Pfeiffer, M. Nicklich, S. Sauer (Hg.) (2021): The Agile Imperative. Teams, Organizations and Society under Reconstruction?. Cham, 93–114Search in Google Scholar

Porschen-Hueck, S., M. Jungtäubl, M. Weihrich (Hg.) (2020): Agilität? Herausforderungen neuer Konzepte der Selbstorganisation. Augsburg, MünchenSearch in Google Scholar

Sauer, S. (2017): Wertschätzend selbst organisieren? Arbeitsvermögens- und anerkennungsbasierte Selbstorganisation bei Projektarbeit. Berlin10.1007/978-3-658-15509-4Search in Google Scholar

Sauer, S., S. Pfeiffer (2012): (Erfahrungs-)Wissen als Planungsressource: Neue Formen der Wissens(ver-?)nutzung im Unternehmen am Beispiel agiler Entwicklungsmethoden; in: G. Koch, J. Warneken (Hg.): Wissensarbeit und Arbeitswissen. Frankfurt am Main, New York, 195–210Search in Google Scholar

Sauer, S., R. Staples, V. Steinbach (2022): Der relationale Charakter von „digitaler Souveränität“. Zum Umgang mit dem „Autonomie/Heteronomie“-Dilemma in sich transformierenden Arbeitswelten; in: G. Glasze, E. Odzuck, R. Staples (Hg.): Was heißt Digitale Souveränität?. Bielefeld, 287–31610.1515/9783839458273-010Search in Google Scholar

Schneickert, C., J. Delhey, L. C. Steckermeier (2019): Eine Krise der sozialen Anerkennung? Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung zu Alltagserfahrungen der Wert-und Geringschätzung in Deutschland, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie & Sozialpsychologie, 71, 4, 593–62210.1007/s11577-019-00640-8Search in Google Scholar

Schumann, M., E. Einemann, C. Siebel-Rebell, K.-P. Wittemann (1982): Rationalisierung, Krise, Arbeiter. Eine empirische Untersuchung der Industrialisierung auf der Werft. Frankfurt am Main, New YorkSearch in Google Scholar

Voswinkel, S. (2001): Anerkennung und Reputation. Die Dramaturgie industrieller Beziehungen. Mit einer Fallstudie zum ‚Bündnis für Arbeit‘. KonstanzSearch in Google Scholar

Voswinkel, S. (2011): Zum konzeptionellen Verständnis von ‚Anerkennung‘ und ‚Interesse‘; in: Arbeits- und industriesoziologische Studien, 4, 2, 45–58. http://www.ais-studien.de/uploads/tx_nfextarbsoznetzeitung/5Voswinkelfinal.pdfSearch in Google Scholar

Wagner, G. (2004): Anerkennung und Individualisierung. KonstanzSearch in Google Scholar

Wang, M. T., J. L. Degol (2017): Gender gap in science, technology, engineering, and mathematics (STEM): Current knowledge, implications for practice, policy, and future directions; in: Educational psychology review, 29, 119–14010.1007/s10648-015-9355-xSearch in Google Scholar

Ziegler, A., T. Kämpf, T. Lühr, A. Boes (2021): Agile Arbeitsformen in der Praxis; in: A. Boes, K. Gül, T. Lühr (Hg.): Empowerment in der agilen Arbeitswelt. Analysen, Handlungsorientierungen und Erfolgsfaktoren. Freiburg, 33–51Search in Google Scholar

Zimmer, S. (2016): Brüchige Sozialordnung. Eine Betriebsfallstudie zur Umsetzung des Entgeltrahmentarifvertrags in der Metall- und Elektroindustrie. Baden-Baden10.5771/9783845278780Search in Google Scholar

© 2024 Bruno Albert, Stefan Sauer, publiziert von De Gruyter

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Editorial

- Artikel

- Arbeit: Projektbasiert, selbstorganisiert, wertgeschätzt?

- Geschlecht und digitale Transformation in Organisationen

- Total Recall

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Editorial

- Artikel

- Arbeit: Projektbasiert, selbstorganisiert, wertgeschätzt?

- Geschlecht und digitale Transformation in Organisationen

- Total Recall