Abstract

This paper investigates the Lagash II cylinder fragment Nr. 1+6, whose physical join can be confirmed. A new edition of the joined fragment provides a more comprehensive understanding. Furthermore, the question is raised of whether this fragment might have belonged to the hypothesized Gudea Cylinder X. If this question could be answered in the affirmative, the fragment would point to the existence of a three-partite praise song (za₃-mim) addressing Ninĝirsu. However, also without such a connection the fragment allows for a more comprehensive understanding of Ninĝirsu’s adventures in the mountain lands.

1. Einleitung

Gab es einen dritten (bzw. ersten) Gudea-Zylinder? Diese Frage ist in der Forschung verschiedentlich gestellt und beantwortet worden.[1] Zu den vorgeschlagenen Theorien gehört die These, wonach es einen „Cylinder X“ gegeben habe, der textlich den beiden berühmten Tonzylindern voranging (Jacobsen 1987: 386). Die bisherige Diskussion analysierte hierfür die Textunterschriften der Zylinder A und B (bspw. Falkenstein 1966: 178; Suter 2000: 76; Römer 2010: 5)[2] und verglich den Aufbau ihres Textes mit der Gliederung anderer Bauinschriften (Hurowitz 1992: 34–38). Ferner wird in der Diskussion auf zwölf weitere Zylinderbruchstücke aus Ĝirsu verwiesen, die Fragmente des Zylinders X sein könnten (van Dijk 1983a: 11 Anm. 25; Hurowitz 1992: 34).

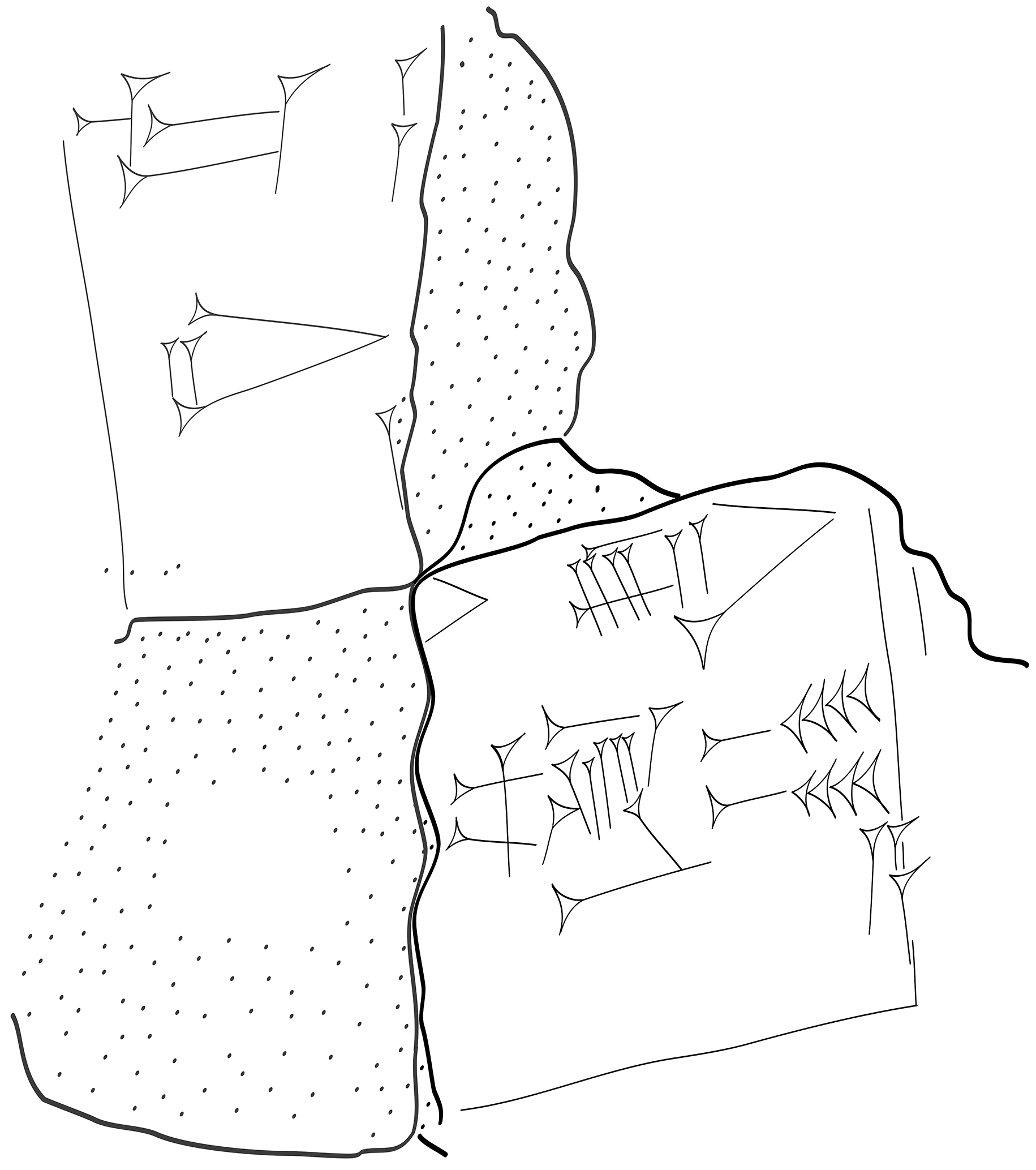

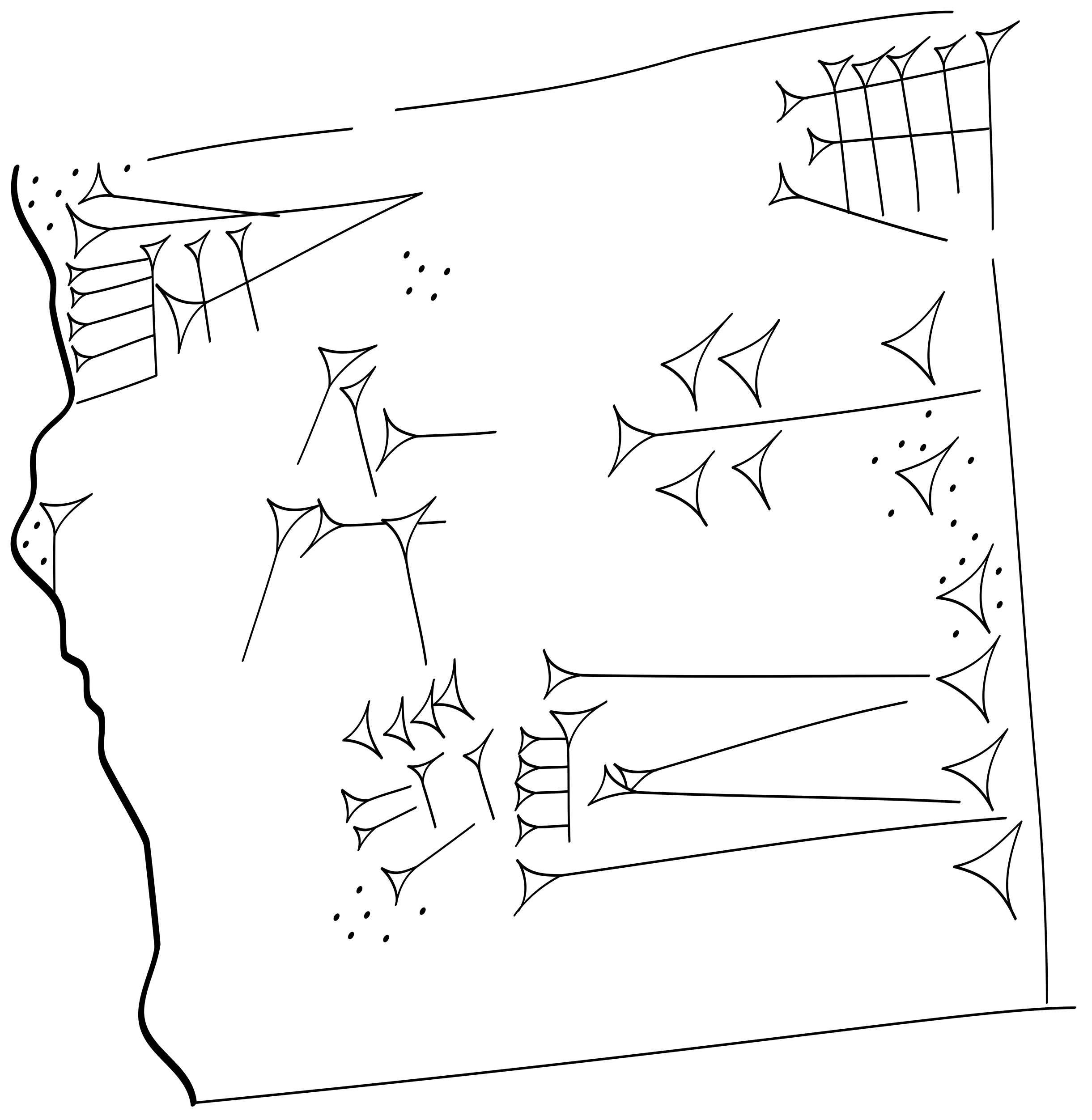

Der vorliegende Beitrag möchte diesen letzten Gedanken aufgreifen und untersuchen, ob sich unter den Bruchstücken Hinweise auf die Existenz eines Gudea-Zylinder X finden lassen. Mit anderen Worten: Sind manche der Fragmente möglicherweise Teile ebendieses Manuskripts? Dies ist der Ausgangspunkt für eine intensive Beschäftigung mit Fragment Nr. 1. Es gehört zum Fuß eines Zylinders. Da es weder an der Manuskriptbasis von Zylinder A noch von Zylinder B eine solche Lücke gibt, gehört Fragment Nr. 1 somit sicher zu einem weiteren Tonzylinder (Baer 1971: 3; siehe auch Suter 2000: 76 mit Anm. 33). Darüber hinaus bilden Nr. 1 und Nr. 6 einen physischen Join (Baer 1971: 3), weshalb sie im Folgenden zu Nr. 1+6 zusammengefasst werden. Aus mir nicht bekannten Gründen ist dieser Join in der späteren Forschung nicht weiter berücksichtigt worden.[3] Das Musée du Louvre konnte die Zusammengehörigkeit der beiden Fragmente bestätigen und anhand von Photographien[4] untermauern. Demnach fügen sich die beiden Stücke – wie bereits von Baer (ibid.) beschrieben – über Eck zusammen (siehe Abb. 1–2).

Join der Zylinderfragmente Nr. 1 und Nr. 6 (Foto Jaroslaw Maniaczyk, © Musée du Louvre).

Skizze des Joins der Zylinderfragmente Nr. 1 und Nr. 6 (Zeichnung Autor).

Im Folgenden werden die materiellen, textlichen und narrativen Informationen des Zylinderbruchstücks Nr. 1+6 ausgewertet. Als erstes wird das Fragment in seiner materiellen Beschaffenheit vorgestellt (2.). Hieran schließt sich dann eine auf dem Join basierende neue Textrekonstruktion an bestehend aus Transliteration und Übersetzung (3.). Die hierfür getroffenen Entscheidungen werden in einem Kommentar begründet (4.).[5] An dieser Stelle sei einschränkend vorangestellt, dass die kurzen Textausschnitte nur wenig Kontext geben, welcher helfen würde, die theoretischen Interpretationsmöglichkeiten auf nur eine einzugrenzen. Alle Entscheidungen sind daher nur als vorläufig zu erachten. Auf Rekonstruktion und Kommentar aufbauend wird der narrative Inhalt des erhaltenen Textausschnitts ausgewertet (5.). Dies ermöglicht es, Ninĝirsus mythische Siege über seine Feinde im Bergland über das bislang Bekannte hinaus zu umreißen. Abschließend werden die Ergebnisse auf die Frage fokussiert, ob Nr. 1+6 ein Bruchstück des hypothetischen Gudea-Zylinder X ist (6.).

Der hier vorgelegte Rekonstruktionsvorschlag ist in dieser Form nur möglich, da die stetig wachsenden Online-Corpora die Auffindbarkeit von relevanten Textstellen deutlich erleichtern und zudem helfen, Aussagen über die (Nicht-)Existenz sprachlicher Phänomene zu substantiieren. Dies betrifft für diese Studie neben dem abgeschlossenen ETCSL vor allem die Datenbanken ETCSRI, CDLI und ePSD2. Den Verantwortlichen und zahlreichen Beitragenden dieser Plattformen möchte ich daher an dieser Stelle ausdrücklich danken.

2. Das Zylinderfragment Nr. 1+6

Ernest de Sarzec fand die Gudea-Zylinder A und B in einem Suchgraben von Tell I′. Sie lagen in einem Abfluss, der in den Hügel eingeschnitten war (de Sarzec 1884: 66; Suter 2000: 71). De Sarzec vermutet, dass die beiden Zylinder dorthin gerollt waren, als die auf dem Tell stehenden Gebäude in der Antike niedergebrannt wurden. Die Fundsituation der weiteren Zylinderbruchstücke ist von de Sarzec nicht dokumentiert worden. Sicher ist nur, dass sie aus Ĝirsu stammen.[6] Insofern kann nichts über das räumliche und stratigraphische Verhältnis der intakten und der zerbrochenen Zylinder gesagt werden.

Zylinderfragmente Nr. 1 und Nr. 6 (Foto Jaroslaw Maniaczyk, © Musée du Louvre).

Für den vollständigen Zylinder des Fragments Nr. 1+6 kann ein Durchmesser von etwa 32 cm rekonstruiert werden (Edzard 1997: 101). Dies entspricht der Breite des Zylinders A; Zylinder B hat einen Durchmesser von 33 cm (de Sarzec 1884: 66; Suter 2000: 71). Die Kolumnenbreite bewegt sich zwischen 4,4 und 5 cm (Edzard 1997: 101–105). Die Spalten der Gudea-Zylinder A und B umfassen 16 bis 35 Fächer (Suter 2000: 72). Geht man von einer gleichen Höhe des Zylinders von Nr. 1+6 aus – wofür der Durchmesser sprechen würde – und berücksichtigt die vergleichbare Kolumnenbreite, so sind zwischen den erhaltenen Kolumnenenden je 10 bis 20 Fächer zu rekonstruieren. Maße und Paläographie erlauben eine Lagaš-II-Datierung (bspw. Edzard 1997: 101).

Das Zylinderfragment Nr. 1+6

| Bezeichnungen | Publikationen | Größe (H×L×B cm) | Umfang |

|

Fragmentnummer: 1+6 Museumsnummer: MNB 1514a+1514d CDLI: P232302+P232304 |

Kopien: de Sarzec 1894: pl. LX 1 (1514a), 6 (1514d) Thureau-Dangin 1925: pl. 53, 1 (1514a) Thureau-Dangin 1925: pl. 54, 6 (1514d) Umschriften: van Dijk 1983a: 11 Anm. 25, 14 (nur MNB 1514a) Edzard 1997: 102f. Römer 2010: 41f. CDLI P232302+P232304 Übersetzungen: Edzard 1997: 102f. van Dijk 1983a: 11 Anm. 25, 14 (nur MNB 1514a) CDLI P431909+P431911 |

Kartei des Louvre:[7] 14,1×12,0 (1514a) 14,3×5,0 (1514d) Edzard 1997: 101, 103: 14,5×12,3×2,2–2,3 (1514a) 15×5,4×2,4 (1514d) |

vier Kolumnen; Kolumnen ii′–iv′ (1514a) erreichen das untere Ende des Zylinders i′ 5 Fächer ii′ 7 Fächer iii′ 4 Fächer iv′ 3 Fächer |

| Photographien der Zylinderfragmente sind hier zu finden: https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010209429 | |||

Möglicherweise gehört auch das Bruchstück Nr. 10 zum selben Zylinder. Dies ergibt sich aus der Größe der Keilschriftzeichen sowie aus der auffälligen Präsenz von Affirmativ- bzw. Prekativ-Präfixen (ḫa-/ḫe₂-) sowohl auf Nr. 1+6 wie auch auf Nr. 10 (Baer 1971: 3).

3. Textrekonstruktion

Kol. i′

| 1′ | [ ] X | ... |

| [ a]n | ||

| 2′ | [ ] | ... |

| [ ] X | ||

| 3′ | [ -b]i | ... sein/ihr ... wahrlich ... (ge)schlagen |

| [ g]i? ḫa- | ||

| [- ]-ra | ||

| 4′ | [ ] du | ... |

| [ ] X | ||

| 5′ | [ ] du | ... |

– ca. 4 Fächer fehlen bis zum Kolumnenende –

Kol. ii′

| 1′ | [ ] X [ ]niur[u? ] | ... |

| 2′ | ušum-[e?]gu₂ an-[še₃?]bi₂?(ne)-[zig₃(zi)?] | NN? [hat?] den Drachen den Hals [bis? zum?] Himmel [strecken] (= hoch aufragen) lassen. |

| 3′ | ĝiš ma [ ]ĝar an [ ]gi X[ ]-ma ḫ[a-mu?- ]-ni-[ ]X [ ] | ⸢Manu⸣-Holz?/Feigen? ... [habe ich]? in ... ⸢wahrlich⸣ ... |

| 4′ | [(X)] X-bi [(X)] gad+tag₄.du₈ -a | Es ist der Fall, dass sie(ii′ 5′) sein/ihr ... an/in?gad+tag₄.du₈ |

| 5′ | [ḫa?]-mu-na-du₂--[ru]-ne₂-ša- -am₃ | [wahrlich?] zu ihm/für ihn [(...)] hingesetzt haben. |

| 6′ | [u]šum ḫa-mu--⸢dab₅!⸣ ḫa-mu-ug₅ | Ich? habe wahrlich den ⸢Drachen gepackt!⸣, ich? habe ihn wahrlich getötet. |

| 7′ | [ĝ]iri₃-zu--⸢še₃?⸣ ḫa-mu--[(X)]-nu₂ | Ich? habe ihn wahrlich zu deinen Füßen niedergelegt. |

– Ende der Kolumne –

Kol. iii′

| 1′ | aja₂?-ĝ[u₁₀? šeg₉?-]-saĝ-[aš₃] | ⸢Mein?⸣ Vater?, [den sechs]köpfigen? [Widder?] |

| 2′ | ur-saĝ--ĝa₂-am₃ | – er ist ein Krieger – |

| 3′ | kur-ba ḫa-mu--ni-ug₅ | ich? habe ihn wahrlich in seinem Gebirge getötet. |

| 4′ | ĝešnimbar-e kur ki sikil-a ni₂ ḫe₂-mi--ib₂-il₂-il₂ | Die Dattelpalme hatte (ihr erschreckendes) Selbst über das Gebirge, den reinen Ort, wahrlich ganz nach oben erhoben. |

– Ende der Kolumne –

Kol. iv′

| 1′ | bar-⸢me?⸣-[ta? X]--⸢de₆⸣-[X] | [Vom?] (Gebirgszug) Barme? ... bringen ... |

| 2′ | ĝir₂-suki(-)[X] u₂ du₁₀.g ⸢nu?⸣-[X]--⸢gu₇⸣-[X] | (In?) Ĝirsu ⸢isst/essen⸣ NN ⸢kein?⸣ süßes Gras, trinkt/trinken NN kein süßes Wasser. |

| 3′ | a du₁₀.g nu-[(X)]--na[ĝ-X] |

– Ende der Kolumne –

4. Kommentar

i′ 3′

Wie in den Kolumnen ii′ und iii′ steht hier möglicherweise ein durch ḫa- eingeleiteter Affirmativ. Sollte diese Deutung als Rede des Ninĝirsu zutreffen (siehe Kommentar ii′ 6′ d), so könnte auch diese Kolumne zum Bericht über seine Taten gehören.

ii′ 1′

Es muss sich nicht um das Zeichen uru handeln (so Edzard 1997: 103, mit Fragezeichen Römer 2010: 42), sondern könnte auch ein uru-haltiges Graphem (siehe Mittermayer 2006: Nr. 182–191) darstellen. Das vorangehende ni könnte auf einen verbalen Ausdruck hinweisen (wie in iii′ 3′ und vermutlich auch in ii′ 3′), so es nicht Teil einer Nominalphrase ist (bspw. als 3SG-Possessivsuffix -ni, „sein“).[9] Da die Gebirgsregion des in ii′ 2′ angeführten Drachens dort nicht beschrieben wird (anders als bei der Dattelpalme in iii′ 4′), könnte sich hinter ii′ 1′ auch eine Ortsangabe verbergen.

ii′ 2′

Die Ergänzungen in diesem Fach basieren auf drei Beobachtungen:

Wenn an auf gu₂ folgt, so handelt es sich i. d. R. um die Phrase an-še₃ zi „zum Himmel ausstrecken“.[10]

Die Aussage scheint mir ähnlich zu sein wie die in iii′ 4′. Dort heißt es, dass die Dattelpalme hoch und schrecklich herausragt. Eine vergleichbar beeindruckende Größe würde auch hier in ii′ 2′ beschrieben, wenn der Drache sich bis zum Himmel (er)streckt (falls er obliques Objekt das Satzes ist, siehe unten). In beiden Fällen wären Ninĝirsus Gegner als besonders einschüchternd charakterisiert.

Hinter dem an gibt es auf dem Manuskript eine verdächtige Eintiefung. Wenn es sich dabei um einen (einzelnen, oberen waagerechten) Keil handeln würde, widerspräche dies der Rekonstruktion eines še₃. Wegen der spezifischen Form vermute ich jedoch, dass es eine Oberflächenbeschädigung und kein Keil ist. Ähnliche Beobachtungen führten vermutlich dazu, dass die Eintiefung auch in Thureau-Dangins Kopie (1925: pl. 54, 6) nicht vermerkt wurde. Das še₃ erwarte ich daher jenseits des erhaltenen Teils.

Das Präfix bi₂- als obliques Objekt kann einen Lokalbezug oder einen Kausativ anzeigen (Jagersma 2010: § 18.3). Eine Konstruktion von gu₂ und zig₃ mit obliquem Objekt (Sachklasse) findet sich in Iddin-Dagan B 29, Rīm-Sîn B 45 und Streitgespräch von Kupfer und Silber 44. Hier liegt jeweils eine kausativische Konstruktion vor. Der Lokalbezug scheint hingegen durch das Infix -ni- ausgedrückt zu werden (bspw. Iddin-Dagan B 79, Samsu-iluna B 21f., Sulgi P C 37). Aus diesen Gründen präferiere ich eine kausativische Lesung.

Die vorgeschlagene Rekonstruktion, wonach der Drache obliques Objekt des Satzes ist, ist nicht zwingend. Ebenso denkbar wäre, dass er dessen Subjekt ist. Dann würde er etwas hoch machen. In beiden Fällen wäre zu klären, wer die jeweils andere Instanz ist.

Ebenso möglich ist, dass es sich um eine marû-Form handelt. Dann müssten in der Lücke zwei zi ergänzt werden (bi₂-[zi-zi]).

ii′ 3′

a) Edzard (1997: 103) hat die Ergänzung ĝešma-[nu] vorgeschlagen. Der Grund dafür ist vermutlich die Erwähnung dieser Holzart auf den Gudea-Statuen E (vi 1, vii 14) und G (iv 17, vi 12). Dort bilden „60 Ladungen manu-Holz“ (60 gun₂ ĝešma-nu) jeweils den Abschluss der „Brautgaben“ (niĝ₂-mussa), die die Göttin Babu im Rahmen ihres Kultfestes erhält (siehe Steible 1991: 196–198, 212–214). Ebenfalls möglich wäre auch die Lesung ĝešpeš₃ („Feige“).[11] Feigen finden sich ebenfalls unter den Brautgaben auf den Gudea-Statuen E (v 12, vi 26) und G (iv 6, v 20). In Gudea-Zylinder B iii 19 berichtet der König davon, dass er Feigen neben anderen Speisen für die Götter am Tag von Ninĝirsus Einzug in das neu erbaute Eninnu bereitstellt. Ich habe jedoch noch keine belastbare Theorie, wie sich die Lesung „manu-Holz“ oder „Feigen“ im Kontext des Drachens im Detail erklären ließe.[12]

b) Die Endung -ma in der vierten Zeile des Fachs deute ich als Lokativ einer auf /m/ endenden Instanz. Dieser wird wahrscheinlich durch den Lokalanzeiger -ni- in der nachfolgenden Fachzeile aufgegriffen.

c) Das teilweise erhaltene ḫa deutet an, dass hier wie auch in ii′ 6′–7′ und iii′ 2′–3′ ein affirmatives Prädikat vorliegen mag.

d) Die vorsichtige Ergänzung des mu erfolgt aufgrund des verbleibenden Raums in der Fachzeile und der vergleichbaren Präfixkette in iii′ 3′.

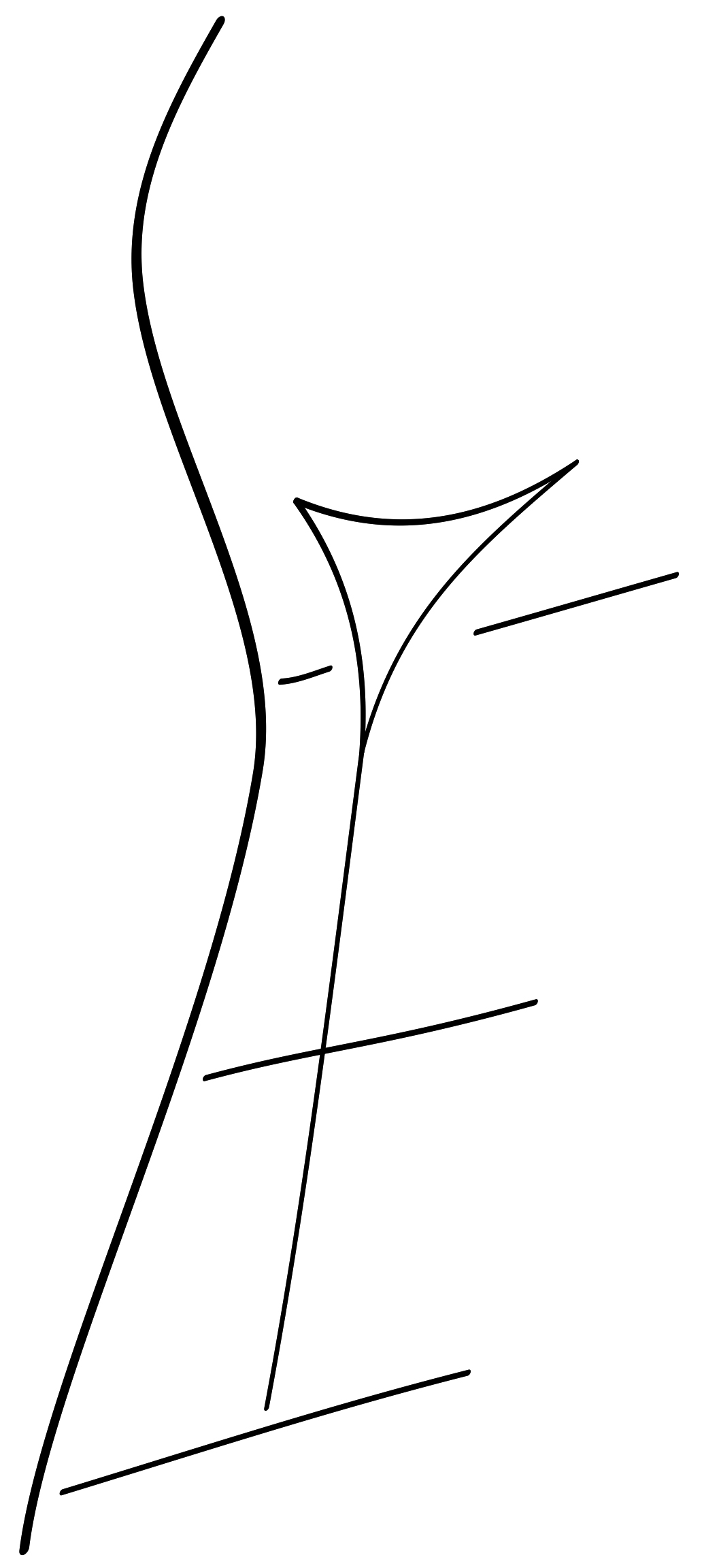

e) Entgegen der Kopie ist unterhalb des ni noch ein senkrechter Keil zu erkennen (siehe Abb. 2). Die Existenz dieses zusätzlichen Zeichens erklärt auch, warum das ni so weit oberhalb des unteren Trennstrichs des Fachs steht.

ii′ 4′

Die Zeichenfolge gad+tag₄.du₈ findet sich auch auf dem Gudea-Zylinder B (xv 16), wo sie bislang ebenfalls unverständlich geblieben ist (siehe bspw. Edzard 1997: 97; Römer 2010: 37).[13] Dort steht sie im Kontext der Gaben an Ninĝirsu im Rahmen der Tempeleinweihung (siehe bspw. Suter 2000: 81) und wird direkt gefolgt vom „Haus der jungen Sklavinnen Ninĝirsus“ (e₂ geme₂ tur ⸢dnin-ĝir₂-su⸣-[ka]-ke₄), was mit einem Kasusmorphem abschließt. Insofern scheint diese Abfolge eine zusammengehörige Nominalphrase zu sein, wodurch gad+tag₄.du₈ und e₂ geme₂ tur ⸢dnin-ĝir₂-su⸣-[ka]-ke4 nicht nur nebeneinanderstehen, sondern auch dieselbe Instanz adressieren könnten (so es sich um keine Koordination handelt).

Dass gad+tag₄.du₈ ein Gebäude oder allgemein eine Ortsbezeichnung darstellt, verdeutlicht auch die Endung -a auf dem Zylinderfragment. Hierbei handelt es sich vermutlich um einen Lokativ, auf welchen sich womöglich das nachfolgende nominalisierte Prädikat (ii′ 5′: [ḫa?]-mu-na-du₂-[ru]-ne₂-ša-am₃) bezieht. Das Hinsetzen in ii′ 5′ erfolgt also vermutlich an diesem Ort.

Für die von van Dijk (1983a: 11 Anm. 25) vorgeschlagene Lesung akkil für gad+tag₄ fehlt das erforderliche abschließende Graphem si.

ii′ 5′

a) Berücksichtigt man die Kolumnenbreite, ist vor dem mu Platz für ein schmales oder mittelbreites Zeichen. Diese Beobachtung korreliert mit der Rekonstruktion von ii′ 7′ bei Edzard (1997: 102) und Römer (2010: 41); van Dijk (1983a: 11 Anm. 25) lässt die Zeile mit mu- beginnen.Da ii′ 4′–5′ vermutlich zusammengehören, vermute ich, dass der Absolutiv des Satzes dort zu finden ist ([X]-bi). Insofern halte ich ein weiteres Präfix am Anfang der Verbform für wahrscheinlich. Die vielen Affirmative im Umfeld deuten auf eine solche Form hin. Vergleichbare Kopulaphrasen weisen ebenfalls häufig einen Affirmativ auf (Zólyomi 2014: 169–180), woraus sich schließlich meine vorsichtige Rekonstruktion ergibt.

b) Die Lesung -du₂-[ru]-ne₂- wurde bereits von van Dijk (1983a: 11 Anm. 25) und Römer (2010: 41) vorgeschlagen, jedoch leider ohne weitere Begründung. Hierbei handelt es sich um eine neusumerische Schreibung von /durun/ (altbabylonisch i. d. R. dur₂-ru-(u)n, siehe Attinger 2021: 1070). Diese findet sich bspw. auch in zwei Ur-III-zeitlichen Texten, dem Brief MVN 11, 167 (obv. 3) und dem Verwaltungsdokument TCL 5, 6047 (iii 10). Die Schreibung du₂-ru-nX taucht auch viermalig in den Gudea-Zylindern auf (A xxvi 27, xxix 8, B xvi 9, xvi 18).[14]

ii′ 6′

a) Edzard (1997: 102) und Römer (2010: 41) halten es für möglich, dass vor dem fast vollständig erhaltenen ušum noch ein weiteres Zeichen steht. Angesichts der durch den Join rekonstruierbaren Kolumnenbreite ist es jedoch vermutlich so, dass die Zeile mit ušum beginnt (wie auch in ii′ 2′). So rekonstruiert auch van Dijk (1983: 11 Anm. 25).

Der „Drache“ (ušum) taucht – anders als ušumgal (so der Vorschlag von Edzard) – regelmäßig in der Liste der von Ninĝirsu bzw. Ninurta besiegten Feinde auf:

b) Van Dijk (1983a: 11 Anm. 25) rekonstruiert am Anfang der letzten Fachzeile dab₅ (ku). Eine Kollation (siehe Abb. 4) der Stelle bestätigt dies, wonach nicht nur ein senkrechter Keil (so die Kopie), sondern auch die Enden dreier Waagerechter zu erkennen sind.

Kollation des Beginns der letzten Fachzeile von ii′ 6′ (Zeichnung Autor).

c) Die Form ḫa-mu-ug₅ müsste nach bisherigem Kenntnisstand pluralisch sein, da /ug/ in den Lagaš-II-Quellen bislang nur als pluralische Basis auftaucht (Attinger 2011: 6; id. 2021: 1134). Dagegen findet sich /ug/ in administrativen Ur-III-Texten auch als singularischer Ausdruck. Hier wird diese Schreibung verwendet, um zwischen uš₂ „sterben“ und /ug/ „töten“ zu unterscheiden (Attinger 2011: 6).

Die vorliegenden Prädikate auf Bruchstück Nr. 1+6 – ḫa-mu-ug₅ (ii′ 6′) und ḫa-mu-ni-ug₅ (iii′ 3′) – schreiben jedoch keinen Plural. Insofern lässt sich die Verwendung von ug₅ am besten dadurch erklären, dass diese verbale Basis verwendet wird, um wie in den Ur-III-Quellen zwischen „sterben“ und „töten“ graphemisch zu differenzieren.

Sollte dies der Fall sein, dann fußt die Ur-III-Schreibung ug (Lesung ug) auf der hier sichtbaren älteren Wiedergabe durch das Graphem bad₃ (Lesung ug₅). Die gemeinsame Phonetik /bad/ von bad (bad, uš₂) und bad₃ (bad₃, ug₅) wäre dann vermutlich der Grund, warum bad3 zur semantischen Differenzierung („sterben“ vs. „töten“) herangezogen wurde.

In den Ur-III-Texten wird der Lautwert /ug/ dann durch das Zeichen ug wiedergegeben (siehe Attinger 2011: 6) – entsprechend der für diese Schriftstufe typischen Orthographie, die gerne homophone Grapheme verwendet (siehe bspw. Rubio 2000: 208–211).

d) Wenn ug₅ hier „töten“ ausdrückt (siehe c) und da die Verbform ḫa-mu-ni-ug₅ (iii′ 3′) zwingend transitiv ist (siehe dortigen Kommentar), liegt eine fientische transitive Verbform vor. Dies würde bei einem Prekativ (so die These von Edzard 1997: 102) den marû-Aspekt erfordern (Jagersma 2010: § 25.4.2.). Daher lese ich das Präfix ḫa- hier – und entsprechend auch in den anderen Zeilen – als Affirmativ.[15]

Auf Basis dieser Beobachtungen bleibt die Frage, wer Subjekt der Prädikate ḫa-mu-ug₅ (ii′ 6′) und ḫa-mu-ni-ug₅ (iii′ 3′) ist. Dieses ist vor der verbalen Basis zu erwarten, auch wenn es selbst nicht sichtbar ist. Da das hintere Personalpräfix (final person-prefix) 2SG -e- im 3. Jt. mit dem vorangehenden Vokal kontrahiert (Jagersma 2010: § 13.2.4), kann es auf der Graphemebene verschwinden. Insofern kann das Zeichen ni entweder -ni- gelesen werden (Subjekt: 1SG, 3SG oder 3N) oder -ne₂- (Subjekt: 2SG).

Das Possessivsuffix „dein“ (-zu) in ii′ 7′ zeigt an, dass eine direkte Rede vorliegt. Möglicherweise kann in iii′ 1′ die Anrede „⸢mein⸣ Vater“ (aja₂-ĝ[u₁₀]) rekonstruiert werden (siehe entsprechender Zeilenkommentar). Sollte dies der Fall sein, wären die finiten Verbformen in Kolumne iii′ als 1SG zu deuten. Aufgrund der Vergleichbarkeit der Formen in Kolumne ii′ legte dies auch für diesen Textteil ein Subjekt 1SG nahe.

Komplementär dazu findet sich auf dem Bruchstück Nr. 10, das möglicherweise zum selben Zylinder gehört (siehe 2.), die Einleitung einer Rede, in der vermutlich Enlil Ninĝirsu adressiert (Edzard 1997: 105). Darauf folgen zwei nur fragmentarisch erhaltene Prädikate, die mit dem Präfix ḫe₂- beginnen. Dies könnte den Affirmativen auf Nr. 1+6 entsprechen (Baer 1971: 3).

Nimmt man diese Beobachtungen zusammen, deutet sich eine Gesprächskonstellation an, wonach Ninĝirsu mit seinem Vater Enlil redet und ihm von seinen Taten im Gebirge berichtet. Falls Fragment Nr. 10 dazugehört, findet sich dort die umgekehrte Rederichtung – vielleicht eine Vorrede oder Antwort Enlils.

ii′ 7′

a) Von dem Zeichen vor dem ḫa ist bis auf einen abschließenden senkrechten Keil nicht viel zu erkennen. Die Photographie bestätigt, dass sich der erkennbare Keilkopf in etwa auf der mittleren Höhe der unteren Keilreihe des nachfolgende ḫa befindet (siehe Abb. 5). Aufgrund dieses räumlichen Arrangements kommt an dieser Stelle das Graphem še3 infrage.

Räumliche Organisation von ii′ 7′ (Zeichnung Autor).

Für diese Rekonstruktion gibt es weitere Hinweise. Als erstes sind die auf Nr. 1+6 erhaltenen Elemente ĝiri₃[16], POSS und nu₂ in vier weiteren Texten gemeinsam erhalten:

Ninmešara (= Innana B) 78 (Zgoll 1997: 253)

Sulgi G 59 (Klein 1991: 304)

Šū-Suen A 18 (Sefati 1998: 345)

Diese Texte verbindet, dass sie vermutlich alle aus der zweiten Hälfte des 3. Jt. v. Chr. stammen – wie die Gudea-Zylinder. Dort sind ĝiri₃, POSS und nu₂ stets Bestandteil der Phrase ĝiri₃-POSS-še₃ nu₂. Vor diesem Hintergrund liegt die Rekonstruktion des Terminativ-Morphems -še₃ auf der Hand.

Dass der Kopf des abschließenden Senkrechten weiter unten ansetzt, liegt vermutlich an der räumlichen Organisation des Fachs (siehe Abb. 5). Das darüber befindliche Graphem ĝir₃ ragt weiter nach unten, während in der nachfolgenden Fachreihe vor dem nu₂ vermutlich der Platz leer ist (siehe c). Hierdurch ist das še₃ wahrscheinlich weiter nach unten gerückt worden.[17]

b) Die Aussage ĝiri₃-POSS-še₃ nu₂ drückt einen Akt der Unterwerfung aus. Wenn, wie ich vermute, Ninĝirsu hier zu Enlil spricht (siehe Kommentar ii′ 6′ d und iii′ 1′–2′), würde es sich um Enlils Füße handeln. Die Unterwerfung fände dann unter Enlil statt. Vor diesem Hintergrund gehe ich eher von einer transitiven Formulierung aus, wonach Ninĝirsu die Gegner für den Götterkönig besiegt hat. Der Sieg des jungen Gottes wäre damit ein Sieg für seinen Vater Enlil.[18]

c) Der Raum vor der verbalen Basis ist vermutlich leer. Die Prädikate der in a) genannten Texte schreiben keine dimensionalen Affixe, sodass eine solche kurze Form auch hier naheliegt. Siehe auch a) und Abb. 5 zur räumlichen Organisation der Zeichen im Fach.

iii′ 1′–2′

a) Die Interpretation des Anfangs des Fachs iii′ 1′ (a m[u]) ist entscheidend für die Rekonstruktion der Kommunikationssituation des erhaltenen Textausschnitts. Das m[u] steht womöglich für -ĝu₁₀ („mein“) – als Gegenstück zu dem „dein“ (-zu) in ii′ 7′. Beide markieren eine direkte Rede. Liest man a als aja₂ („Vater“),[19] liegt eine Situation auf der Hand, in der Ninĝirsu zu Enlil spricht und ihm von seinen Taten im Bergland berichtet (siehe Kommentar ii′ 6′ d).

b) Dieser eingeschobene Kopulasatz ur-saĝ-am₃ („er ist ein Held/Krieger“) in iii 2′ kann verschiedene betonenden Funktionen besitzen (Zólyomi 2014: 56–100). M. E. wird hier vermutlich der Charakter des Gegners hervorgehoben. Dass die Gegner der mythischen Helden (wie Ninĝirsu/Ninurta oder Gilgameš) ebenfalls als „Helden/Krieger“ (ur-saĝ) bezeichnet werden, findet sich regelmäßig.[20] Aufgrund der Form der Kopula (3SG/N) halte ich diesen Bezug in iii 2′ für wahrscheinlich.

c) Die Einordnung des saĝ hängt von der Rekonstruktion des Zeilenanfangs von iii′ 1′ ab (siehe a). Prinzipiell könnte das Zeichen zum Namen eines der besiegten Feinde gehören. In Gudea-Zylinder A xxv 25 finden sich dafür zwei Kandidaten: šeg₉ saĝ-aš₃ („Sechsköpfiger Widder“) und saĝ-ar (Saĝar) (Edzard 1997: 85; Römer 2010: 25).

Die Befundlage spräche dabei eindeutig für ersteren. So klassifizieren ihn sowohl Gudea-Zylinder A xxv 25 als auch Lugal-e 130 (van Dijk 1983b: 65) explizit als „Held/Krieger“ (ur-saĝ). Es werden zwar auch alle besiegten Feinde pauschal „Held/Krieger“ (ur-saĝ) genannt,[21] jedoch findet sich nur beim „sechsköpfigen Widder“ eine zusätzliche, spezifische Etikettierung als ur-saĝ.

Eine vergleichbare betonende Schreibung weist auch iii′ 2′ auf (siehe b). Aus diesen Gründen ist [šeg₉] saĝ-[aš₃] („[sechs]köpfiger [Widder]“) eine naheliegende Ergänzung in iii′ 1′.

iii′ 3′

a) Das Possessivsuffix -bi bezieht sich vermutlich auf den besiegten „Krieger“ (ur-saĝ, iii′ 2′).

b) Das lokale Infix -ni- macht deutlich, dass es sich um eine transitive Verbform handelt, da vor der verbalen Basis ein Subjekt ergänzt werden muss. Für die weitere Deutung des Prädikats siehe Kommentar ii′ 6′ c–d).

iii′ 4′

a) Das Lexem ĝešnimbar („Dattelpalme“) wird vor der Ur-III-Zeit ohne Holzklassifikator geschrieben, welcher auch in der Ur-III-Epoche nur in Ausnahmefällen auftaucht (siehe Belege in ePSD2). Dieses Muster bestätigt sich auch auf Nr. 1+6.

b) Die „Dattelpalme“ gehört zu den von Ninĝirsu bzw. Ninurta besiegten „Kriegern“ (ur-saĝ; siehe Gudea-Zylinder A xxvi 2 und Lugal-e 132). In Lugal-e wird sie zudem als „König“ (lugal) klassifiziert, nach dem „Krieger“ (ur-saĝ) „sechsköpfiger Widder“ (šeg₉ saĝ-aš₃) und dem „Herrscher“ (en) „Leitseil des Himmels“ (dsaman a-na).

c) Das Kompositum ni₂ il₂ steht wörtlich in etwa für „das Selbst hochheben“ und hat die Bedeutung „aufrecht stehen, hoch aufragen“ (Attinger 2021: 563). Die Reduplikation der verbalen Basis drückt hier vermutlich einen Intensiv aus und unterstreicht damit die besondere Höhe der Dattelpalme. Anders Edzard (1997: 102), der „let the date palm(?) bear awe“ übersetzt und somit ni₂ im Sinne von „Schrecken(sglanz)“ deutet. Bei einer Übersetzung i. S. v. „Schrecken verbreiten“ müsste man dann il₂ als guru₃ umschreiben (Attinger 2001: 139). Die gewählte Schreibung lässt – möglicherweise bewusst gewählt – beide Transliterations- und Interpretations-Optionen zu.[22]

Eine solche doppelte Konnotation kann bei einem numinosen Krieger und Gegner Ninĝirsus wie der Dattelpalme sicherlich intendiert gewesen sein. Um diese mögliche Polyvalenz einzufangen, übersetze ich an dieser Stelle ni₂il₂-il₂ als „erhebt das (erschreckende) Selbst ganz nach oben“.

iv′ 1′

a) In den bisherigen Transliterationen wird der Anfang der Zeile bar me (Edzard 1997: 102) bzw. bar-me umschrieben (Römer 2010: 41).[23] Bislang ist dies nicht übersetzt worden. Möglicherweise wird hier jedoch der Gebirgszugname Barme genannt, der sich in Gudea-Statue B vi 59 (Steible 1991: 168; Edzard 1997: 35) findet. Dort berichtet Gudea, wie er aus dieser Gebirgsregion auf Booten na₄na-lu-a herbeibringen lässt. Dieses Lexem wird entweder als „Kalksteinquader“ (Steible 1991: 26f.) oder als „Schotter“ wiedergegeben (so ETCSL und ePSD2). Das Material wird für die Fundamentlegung des Eninnu verwendet (Gudea-Statue B vi 63).[24]

Die mögliche Nennung des Gebirgszugs Barme könnte somit ein Hinweis dafür sein, dass dieser Abschnitt der Inschrift von Maßnahmen berichtet, die im Vorfeld des Baus eines Tempels (vermutlich des Eninnus; siehe 6.) geschehen.

b) Angesichts der genannten Parallelstelle in Gudea-Statue B vi 59 ließe sich nach dem Toponym ein Ablativ rekonstruieren.

c) Aufgrund der Zeilenbreite bleibt nach dem Ablativ womöglich noch Platz für ein weiteres Zeichen. Hierbei handelt es sich ggf. um ein verbales Präfix. Angesichts dieser Überlegungen und des Kontextes der Parallelstelle auf der Gudea-Statue B lässt sich somit das Zeichen du als verbale Basis de₆ („bringen“)[25] deuten. Es besteht dahinter noch Platz für ein letztes Zeichen.

iv′ 2′–3′

Die Kombination aus „süßem Gras“ (u₂ du₁₀.g) und „süßem Wasser“ (a du₁₀.g) lässt sich auf Basis der beiden bekannten sumerischen Parallelstellen in zweierlei Hinsicht deuten:

Elegie für Nannaja (Z. 92, 94; Sjöberg 1983: 315):[26] Dort geht es um die Totenversorgung, welche auch in Nr. 1+6 thematisiert sein könnte – bspw. in Gestalt der Einrichtung von Totenopfern. Dass dies durchaus auch im Kontext zu den zuvor bezwungenen „Helden/Kriegern“ (ur-saĝ) stehen kann, verdeutlicht Gudea-Zylinder A xxvi 15–16, wo die „Münder“ (ka) der Besiegten am „Wassertrinkort“ (ki-a-naĝ) platziert werden. Dies dient dort dem Zweck, dass die getöteten Wesen in der Unterwelt gut versorgt werden, damit sie ihrer Schutzfunktion für das Eninnu nachkommen können.

Sulgi H (= Ni 2275, iv 19′):[27] Die entsprechende Belegzeile findet sich am Ende des Textes. Zuvor wird berichtet, wie Sulgi zu verschiedenen Tempeln fährt, um göttliche Unterstützung für die Saat der neuen Saison zu erlangen. Die Zeile markiert den Zielpunkt dieses rituellen Ablaufs:[28]⸢uĝ₃-e⸣ u₂ ⸢nir⸣-ĝal₂ ḫa-bi₂-ib₂-gu₇-e a du₁₀.g ḫa-<bi₂>-ib₂-na₈-na₈ „Er (= Sulgi) möge die Leute fürstliches Gras essen lassen. Er möge sie süßes Wasser trinken lassen.“ Hier bezieht sich das „fürstliche Gras“ auf das zuvor beschriebene Getreide,[29] welches die Grundlage des Wohlstands des Landes bildet (siehe auch iv 17′f.). Der König tritt hier explizit als „Hirte“ (sipa.d: ii 5, iii 4′, iii 9′) auf, der für die Versorgung seiner Untertanen sorgt. Die Nennung von Gras und Wasser gehört damit in das Bild des Königs als Hirten, der die Lebensgrundlagen seiner Anvertrauten herstellt und garantiert. Zu Ninĝirsu als Stadtgott und agrarische Gottheit würde ein solcher Kontext ebenfalls passen – so es in Nr. 1+6 nicht um den menschlichen Stadtfürsten von Ĝirsu geht.

Welche der beiden Deutungsmöglichkeiten für Nr. 1+6 zu bevorzugen ist, lässt sich aufgrund des fehlenden Kontextes der Kolumne iv′ nicht entscheiden.

5. Versuch einer narrativen Synthese

Die Rekonstruktion und erneute Bearbeitung des Bruchstücks Nr. 1+6 haben deutlich gemacht, dass in den Kolumnen i′/ii′–iii′ die Taten Ninĝirsus im Bergland dargelegt werden. Die Sprechersituation kann zwar nicht abschließend geklärt werden, doch scheint es sich um einen Bericht zu handeln, in dem Ninĝirsu seinem Vater Enlil von seinen Taten erzählt. Indizien hierfür sind das 2SG-Possessivsuffix (-zu) in ii′ 7′, die mögliche Anrede „⸢mein⸣ Vater“ (aja₂ ĝ[u₁₀]) in iii′ 1′ und schließlich eine Redeeinleitung Enlils auf dem Bruchstück Nr. 10, das möglicherweise zum selben Zylinder gehört (siehe 2.). Letzteres deutet an, dass es womöglich einen Dialog zwischen beiden Gottheiten gegeben hat.

Auch bei einer anderen grammatischen Auslegung der Prädikate (1SG, 3SG) bliebe es dabei, dass es Ninĝirsus Handlungen sind, die hier beschrieben werden. Schließlich erfolgt der Bericht in der Retrospektive. Die Siege sind bereits geschehen und werden durch Affirmative unterstrichen (vergleichbar mit der Rede Šarurs in Lugal-e).

Der Ort der Rede ist nicht erhalten, jedoch berichtet das Ninurta-Lied An-gen₇, wie der Heldengott nach dem Sieg im Bergland nach Nippur zieht. Dieser Erzählstoff findet sich möglicherweise auch im fragmentarisch erhaltenen Zylinder wieder. Hierfür spricht zum einen die weitgehende Wesensgleichheit der Götter Ninĝirsu und Ninurta. Zum anderen trägt Ninĝirsu seit der präsargonischen Zeit das Epitheton „Krieger Enlils“ (ur-saĝ den-lil₂-la),[30] worin sich eine bereits etablierte enge Verbindung zwischen beiden Gottheiten zeigt. Insofern liegt es durchaus nahe, dass die Grundzüge des Stoffs von An-gen₇ ursprünglich (auch) das Gerüst einer Ninĝirsu-Erzählung waren.[31]

In dem erhaltenen Ausschnitt des Fragments Nr. 1+6 sind der „Drache“ (ušum, ii′ 2′ und 6′) sowie die „Dattelpalme“ (ĝešnimbar, iii′ 4′) sicher erhalten. Diese tauchen auch in den Listen der besiegten Feinde von Ninĝirsu/Ninurta im Gudea-Zylinder A sowie in den Epen An-gen₇ und Lugal-e auf. Durch den Rückgriff auf diese Listen lässt sich vermutlich auch der „[sechs]köpfige? [Widder]“?[šeg₉?] saĝ-[aš₃?] (iii′ 1′) rekonstruieren.

Die bislang bekannten Aufzählungen der Feinde informieren kaum über das genauere Geschehen. Lediglich An-gen₇ (Z. 33–39a) berichtet, woher die getöteten Wesen stammen. Dies betrifft zwei der drei im Gudea-Zylinder vermutlich Genannten (Cooper 1978: 60–62; Attinger 2017: 10–12; siehe auch Tab. 2):

den „sechsköpfigen Widder“ (šeg₉ saĝ-aš₃); er wird „aus dem massivem Lapislazuli-blauen Gebirge“ (kur za-gin₃ uru₁₆-na-ta, Z. 32) entfernt.

den „Drachen“ (ušum); er wird „aus dem großen Festungswerk des Gebirges“ (bad₃ gal kur-ra-ta, Z. 33) entfernt.

Durch das Zylinderfragment Nr. 1+6 kommen nun weitere Informationen hinzu:

Der „Drache“ (ušum)

ist möglicherweise so groß vorgestellt, dass er bis zum Himmel reicht (ii′ 2′);

besitzt womöglich eine wie auch immer geartete Verbindung zum (Gebäude/Ort?) gad+tag₄.du₈ (ii′ 4′);

wird von Ninĝirsu? zu Enlils? Füßen gelegt (ii′ 7′). Dies ist insofern auffällig, da diese Formulierung am Ende des Siegs in iii′ 3′ (über den sechsköpfigen Widder?) fehlt. Werden durch diese Schilderung Gruppen oder Paare der besiegten Feinde gebildet, von denen es dann jeweils zusammenfassend heißt, dass Ninĝirsu sie Enlil zu Füßen gelegt hat? Ähnliches findet sich zumindest in Gudea-Zylinder A xxv 24–xxvi 14, wo die Gegner teils paarweise genannt werden.

Der „[sechs]köpfige? [Widder]“?[šeg₉?] saĝ-[aš₃?]

wird ggf. in „seinem“ (-bi) Gebirge getötet (iii′ 3′). Damit wäre er einer spezifischen Region innerhalb des „Gebirges“ (kur) zugewiesen. Hierbei könnte es sich um das in Lugal-e genannte „massive Lapislazuli-blaue Gebirge“ (kur za-gin₃ uru₁₆-na) handeln.

Die „Dattelpalme“ (ĝešnimbar)

erhebt (ihr erschreckendes) Selbst (ggf. vergleichbar mit dem Drachen) himmelhoch (iii′ 4′);

steht im Kontext einer Gebirgsregion, die sie überragt, die hier als „reiner Ort“ (ki sikil) bezeichnet wird (iii′ 4′). Dies ergänzt die in An-gen₇ genannten regionalen Zuordnungen, die die Dattelpalme ausklammern (siehe Tab. 2).

Verortung der von Ninĝirsu getöteten Feinde, die in Nr. 1+6 (möglicherweise) genannt werden

| Wesen | Gebirgsregion | Quelle |

| Dattelpalme | „reiner Ort“ (ki sikil) | Nr. 1+6 iii′ 4′ |

| Drache | „großes Festungswerk des Gebirges“ (bad₃ gal kur-ra) | An-gen₇ 33 |

| sechsköpfiger Widder (auf Nr. 1+6 rekonstruiert) | „massives Lapislazuli-blaues Gebirge“ (kur za-gin₃ uru₁₆-na) „sein(?) Gebirge“ (kur-bi) |

An-gen₇ 32 Nr. 1+6 iii′ 3′ |

Der Sieg über Feinde im Bergland wird sowohl in Kolumne ii′ als auch in Kolumne iii′ beschrieben. Dazwischen liegen etwa 10 bis 20 Fächer, sodass noch weitere Gegner ergänzt werden können. Deutet man das ḫa in i′ 3′ ebenfalls als Teil der affirmativreichen Erzählung, so ist ihr Umfang noch größer. Diese Länge des Berichts verwundert wenig, wenn man bedenkt, dass im Gudea-Zylinder A (xxv 24–xxvi 14) zehn Gegner(gruppen)[32] angeführt werden, die Ninĝirsu getötet hat.

Sollte die Rekonstruktion der Gebirgsregion Barme in iv′ 1′ zutreffen, so könnte dies im Kontext der Beschaffung von steinernem Material für den Tempelbau stehen. Dieser Zusammenhang findet sich zumindest auf der Gudea-Statue B, wo Barme der Herkunftsort von na₄na-lu-a („Kalksteinblöcke“ bzw. „Schotter“) ist, womit das Fundament des Eninnu gestärkt wurde.

Die Nennung von „süßem Gras“ (u₂ du₁₀.g) und „süßem Wasser“ (a du₁₀.g) kann auf zwei Themenkomplexe verweisen. Entweder geht es um die Versorgung von Toten oder um die der Untertanen. Die Verneinung zeigt an, dass sie (noch) nicht erfolgt. Insofern könnte diese Passage in den Kontext gehören, dass hier jemand Opfer für die getöteten Feinde in Ĝirsu etabliert (siehe auch Gudea-Zylinder A xxvi 15–16: Gudea sorgt für ihre Trankopfer); oder die Passage charakterisiert den menschlichen Herrscher bzw. Ninĝirsu als Hirten der Bewohner des Stadtstaates (vergleichbar mit Sulgi H). Das verbindende Element beider Deutungsmöglichkeiten ist die Versorgung und damit die Sicherung der ‚Lebens‘-Grundlagen. Die Taten Ninĝirsus im Bergland sollten nach meiner Rekonstruktion von Nr. 1+6 im Kontext dieses breiteren Themas gelesen werden.

6. Gudea-Zylinder X?

Auf Basis der textlichen und inhaltlichen Rekonstruktion des Bruchstücks Nr. 1+6 werden die Ergebnisse abschließend auf die Frage nach dem hypothetischen Gudea-Zylinder X hin ausgewertet. Wie bereits deutlich geworden ist, erlaubt der fragmentarische Zustand des Manuskripts nur einen Indizienprozess. Hierbei spielen alle gesammelten materiellen, textlichen und narrativen Informationen eine Rolle, die nun abschließend zusammengebracht werden sollen.

Als erstes macht bereits das Format der Zylinderinschrift deutlich, dass es sich bei dem Zylinderfragment Nr. 1+6 um einen mit den Zylindern A und B vergleichbaren Textträger handelt.[33] Der fast identische Durchmesser aller drei Zylinder könnte nahelegen, dass sie ursprünglich eine zusammengehörige Manuskriptgruppe darstellten. Dabei ist jedoch ebenfalls zu berücksichtigen, dass Edzard (1997: 102, 105) auch für andere Zylinderbruchstücke ähnliche Dimensionen rekonstruiert. Insofern kann es sich um ein in Ĝirsu in der Lagaš-II-Zeit verbreitetes Format gehandelt haben. Eine unmittelbare textliche Zusammengehörigkeit lässt sich hieraus also nicht ableiten. Die sonstigen vorliegenden archäologischen Daten erlauben keine weiteren Schlüsse.

Suter (2000: 76 mit Anm. 33) erwägt die Möglichkeit, dass die Zylinderfragmente zu anderen von Gudea erbauten Tempel gehört haben könnten, ähnlich der Stelen- und Statueninschriften für verschiedene Tempel in Ĝirsu. Die neue Befundlage liefert jedoch v. a. zwei Hinweise dafür, dass sich zumindest das Bruchstück Nr. 1+6 tatsächlich auf das Eninnu bezieht:

Ninĝirsus Sieg: Der Zylinder von Nr. 1+6 beschreibt ausführlich, wie Ninĝirsu numinose Feinde im Bergland bezwingt. Hierbei handelt es sich um einen mythischen Stoff, der die Natur des Gottes Ninĝirsu/Ninurta in grundlegender Weise definiert (vgl. Referenz in Gudea-Zylinder A sowie in An-gen₇ und Lugal-e). Eine solche Erzählung ergibt nur Sinn, wenn diese Inschrift in besonderer Weise Ninĝirsu adressiert.

Getötete „Krieger“: Die von Ninĝirsu Besiegten finden sich in Gudea-Zylinder A xxv 24–xxvi 14 wieder, wo der König berichtet, dass er sie als apotropäische Figuren um das Eninnu (und die Stadt?) platziert.

Da der Name Gudea jedoch nicht auf diesem Fragment (und auch nicht auf Nr. 10) erhalten ist, besteht die Möglichkeit, dass diese Inschrift von einem anderen Lagaš-II-König stammt.[34] Wahrscheinlichster Kandidat hierfür wäre Gudeas Vorgänger Ur-Babu, der in verschiedenen Inschriften vom Bau des bzw. am Eninnu erzählt (siehe Edzard 1997: 16–20).[35] Hierzu gehört auch der längere Bericht der Statueninschrift E3/1.1.6.5.,[36] in dem er die Fundamentlegung des Eninnu schildert (ibid. 19). Insofern könnte der Zylinder des Fragments Nr. 1+6 auch von Ur-Babu stammen.

Es bleibt schließlich der Blick auf mögliche inhaltliche Verknüpfungen zwischen dem Textausschnitt von Nr. 1+6 und dem Text von Zylinder A und B. Dabei fällt auf, dass Ninĝirsus Siege über die numinosen Feinde auf dem Fragment ausführlicher beschrieben werden. Zylinder A zählt die Gegner nur knapp auf. Diese Kurzfassung setzt die Kenntnis einer Langfassung voraus. Diese müsste aber nicht schriftlich fixiert gewesen sein. Sollte der Ausschnitt von Zylinder A auf einen bereits existierenden Text verweisen, so passt dies sowohl zu einem Ur-Babu-Zylinder wie auch zu einem vorangehenden Gudea-Zylinder X.

Für letzteres spricht, dass die Schilderung des mythischen Kampfes Ninĝirsus chronologisch dem Geschehen auf den Zylindern A und B vorangeht. Hier wären dann mythische Ereignisse beschrieben, die den Rahmen für die historischen Handlungen der Zylinder A und B setzen.[37] Weitere kursorische Indizien sind:

die bislang nur auf Gudea-Zylinder B belegte Zeichenfolge gad+tag₄.du₈;

die Markierung der Gudea-Zylinder A und B als Teil eines Preisliedes für Ninĝirsu (A xxx 14, B xxiv 15: dnin-ĝir₂-su za₃-mim). In den beiden erhaltenen Teilen wird wenig über Ninĝirsu selbst berichtet, der Fokus liegt auf den Taten Gudeas für Ninĝirsu. Dies liegt natürlich daran, dass es sich um die Beschreibung des Tempelbaus handelt (wie auch die Unterschriften der beiden Zylinder unterstreichen). Dennoch würde auch in einem solchen Themenfeld die Beschreibung einer mythischen Vorzeit Sinn ergeben.[38]

Die exzeptionelle Länge des Textes von mehr als 1.300 Fächern, den die Gudea-Zylinder A und B bereits umfassen (Suter 2000: 72), spricht jedoch gegen einen Zylinder X. Würde man einen weiteren Zylinder voranstellen, würde sich dieser Umfang noch einmal um etwa die Hälfte verlängern. Diese Beobachtung würde am Ende eher für die Existenz von Vorläufern sprechen, von denen die beiden Gudea-Zylinder beeinflusst worden sind und an die sie anknüpfen. Diese könnten von Gudea selbst stammen oder bspw. von seinem unmittelbaren Vorgänger Ur-Babu.

Da es sich bei all dem rein um Indizien handelt, muss die Beantwortung der eingangs gestellten Frage nach Zylinder X abschließend offenbleiben. Die Bejahung oder Verneinung hängt maßgeblich davon ab, ob das Bruchstück Gudea zugeschrieben wird – wie bislang in der Forschung üblich[39] – oder Ur-Babu. Handelte es sich um eine Gudea-Inschrift,[40] wäre noch weiter zu erforschen, wie sich Nr. 1+6 und die beiden bekannten Gudea-Zylinder zueinander verhalten. Handelt es sich um getrennte Texte oder stellen Nr. 1+6 am Ende doch die Fragmente eines vorangestellten Gudea-Zylinders X dar? Die vorliegende Untersuchung konnte zumindest weitere Daten zu diesem Indizienprozess hinzufügen.

Danksagung

Der vorliegende Beitrag wäre ohne die großartige Unterstützung durch das Musée du Louvre (Ariane Thomas, Nicolas Benoit, Jaroslaw Maniaczyk) nicht möglich gewesen. Ferner gilt der Dank Brit Kärger, Claudia Suter, Walther Sallaberger, Annette Zgoll und Gábor Zólyomi für ihre hilfreichen kritischen Anmerkungen.

Literaturverzeichnis

Attinger, P. (2001): Rev. Tinney, Steve: The Nippur Lament: Royal Rhetoric and Divine Legitimation in the Reign of Isme-Dagan of Isin (1953 – 1935 B.C.), ZA 91, 133–142.Search in Google Scholar

Attinger, P. (2011): /ug/ versus uš2, NABU 2011/1, 6–7.10.1097/PRS.0b013e3182027d31Search in Google Scholar

Attinger, P. (2017): Angim dimma (1.6.1), https://zenodo.org/record/2600241#.YH2e3y-21D0, letzter Zugriff am 15. Mai 2021.Search in Google Scholar

Attinger, P. (2021): Glossaire sumérien-français principalement des textes littéraires paléobayloniens, Wiesbaden.10.13173/9783447116169Search in Google Scholar

Averbeck, R. E. (1987): A Preliminary Study of Ritual and Structure in the Cylinders of Gudea, Merion/Pennsylvania.Search in Google Scholar

Baer, A. (1971): Goudéa, cylindre, colonnes XVIII A XXIV: essai de restauration, RA 65/1, 1–14.Search in Google Scholar

Cooper, J.S. (1978): The Return of Ninurta to Nippur (AnOr. 52), Rom.Search in Google Scholar

de Sarzec, E. (1884): Découvertes en Chaldée, Vol. 1: Texte, Paris.Search in Google Scholar

de Sarzec, E. (1894): Découvertes en Chaldée. Vol. 2: Partie épigraphique et planches, Paris.Search in Google Scholar

Edzard, D.O. (1997): Gudea and his Dynasty (RIME 3/1), Toronto.10.3138/9781442675551Search in Google Scholar

Falkenstein, A. (1966): Die Inschriften Gudeas von Lagaš. Vol. 1: Einleitung (AnOr. 30), Rom.Search in Google Scholar

Flückiger-Hawker, E. (1999): Urnamma of Ur in Sumerian Literary Tradition (OBO 166), Fribourg – Göttingen.Search in Google Scholar

Frayne, D.R. (1983): A New Shulgi Text in the Royal Ontario Museum, ARRIM 1, 6–9.Search in Google Scholar

Frayne, D.R. (1993): Sargonic and Gutian Periods (2234 – 2113 BC) (RIME 2), Toronto.10.3138/9781442658578Search in Google Scholar

Frayne, D.R. (2008): Presargonic Period (2700 – 2350 BC) (RIME 1), Toronto.10.3138/9781442688865Search in Google Scholar

Gerstenberger, E.S. (2018): Theologie des Lobens in sumerischen Hymnen: Zur Ideengeschichte der Eulogie (ORA 28), Tübingen.10.1628/978-3-16-155925-9Search in Google Scholar

Hurowitz, A. (1992): I Have Built You An Exalted House: Temple Building in the Bible in Light of Mesopotamian and Northwest Semitic Writings (JSOT/ASOR Monograph Series 5), Sheffield.Search in Google Scholar

Jacobsen, Th. (1987): The Harps That Once ...: Sumerian Poetry in Translation, New Haven – London.Search in Google Scholar

Jagersma, A.H. (2010): A Descriptive Grammar of Sumerian, Leiden.Search in Google Scholar

Klein, J. (1976): Šulgi and Gilgameš: Two Brother-Peers (Šulgi O). In: B.L. Eichler (ed.), Kramer Anniversary Volume. Cuneiform Studies in Honor of Samuel Noah Kramer (AOAT 25), Kevelaer, 271–292.Search in Google Scholar

Klein, J. (1991): The Coronation and Consecration of Šulgi in the Ekur. In: M. Cogan/I. Ephʿal (ed.), Ah, Assyria, ...: Studies in Assyrian History and Ancient Near Eastern Historiography Presented to Hayim Tadmor (Scripta Hierosolymitana 33), Jerusalem, 292–313.Search in Google Scholar

Kramer, S.N. (1940): Langdon’s Historical and Religious Texts from the Temple Library of Nippur – Additions and Corrections, JAOS 60/2, 234–257.10.2307/594011Search in Google Scholar

Langdon, S. (1914): Historical and Religious Texts from the Temple Library of Nippur: Fifty-one Plates of Autograph Texts and Three Plates of Halftone Illustrations (BE 31), München.Search in Google Scholar

Lecompte, C. (2014): Rev. Huh, Su Kyung: Studien zur Region Lagaš: Von der Ubaid- bis zur altbabylonischen Zeit, OLZ 109/4–5, 287–293.10.1515/olzg-2014-0089Search in Google Scholar

Maiwald, K. (2021): Mesopotamische Schöpfungstexte in Ritualen: Methodik und Fallstudien zur situativen Verortung (Mythological Studies 3), Berlin – Boston.10.1515/9783110719222Search in Google Scholar

Mittermayer, C. (2006): Altbabylonische Zeichenliste der sumerisch-literarischen Texte (OBO Sonderband), Fribourg – Göttingen.Search in Google Scholar

Oppenheim, A.L. (1956): The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East, with a Translation of an Assyrian Dream-Book, TAPS 46/3, 179–373.10.2307/1005761Search in Google Scholar

Römer, W.H.Ph. (1985): Zur Siegesinschrift des Königs Utuhegal von Unug, Or. NS 54, 274–288.Search in Google Scholar

Römer, W.H.Ph. (2010): Die Zylinderinschriften von Gudea (AOAT 376), Münster.Search in Google Scholar

Rubio, G. (2000): On the Orthography of the Sumerian Literary Texts from the Ur III Period, ASJ 22, 203–225.Search in Google Scholar

Sallaberger, W. (2005): „bringen“ im Sumerischen: Lesung und Bedeutung von de6(DU) und tum2(DU). In: R. Rollinger (ed.), Von Sumer bis Homer. Festschrift für Manfred Schretter zum 60. Geburtstag am 25. Februar 2004 (AOAT 325), Münster, 557–576.Search in Google Scholar

Sefati, Y. (1998): Love Songs in Sumerian Literature: Critical Edition of the Dumuzi-Inanna Songs, Ramat-Gan.Search in Google Scholar

Sjöberg, Å.W. (1983): The First Pushkin Museum Elegy and New Texts, JAOS 103/1, 315–320.10.2307/601888Search in Google Scholar

Steible, H. (1991): Die neusumerischen Bau- und Weihinschriften. Teil 1 (FAOS 9/1), Stuttgart.Search in Google Scholar

Suter, C. E. (2000): Gudea’s Temple Building: The Representation of an Early Mesopotamian Ruler in Text and Image (CunMon. 17), Groningen.10.1163/9789004496279Search in Google Scholar

Thureau-Dangin, F. (1925): Les cylindres de Goudéa découverts par Ernest de Sarzec à Tello (TCM 8), Paris.Search in Google Scholar

van Dijk, J. (1983a): LUGAL UD ME-LÁM-bi NIR-ĜÁL: le récit épique et didactique des Travaux de Ninurta, du Déluge et de la Nouvelle Création. Vol. 1: Introduction, texte composite, traduction, Leiden.Search in Google Scholar

van Dijk, J. (1983b): LUGAL UD ME-LÁM-bi NIR-ĜÁL: le récit épique et didactique des Travaux de Ninurta, du Déluge et de la Nouvelle Création. Vol. 2: Introduction à la reconstruction du texte, inventaire des textes, partition, copies des originaux, Leiden.10.1163/9789004653580Search in Google Scholar

Wilcke, C. (1990): Orthographie, Grammatik und literarische Form: Beobachtungen zu der Vaseninschrift Lugalzaggesis (SAKI 152–156). In: T. Abusch et al. (ed.), Lingering over Words. Studies in Ancient Near Eastern Literature in Honor of William L. Moran (HSS 37), Atlanta, 455–504.10.1163/9789004369559_031Search in Google Scholar

Zgoll, A. (1997): Der Rechtsfall der En-ḫedu-Ana im sumerischen Lied nin-me-šara (AOAT 246), Münster.Search in Google Scholar

Zgoll, A. (2019): Sphärenwechsel innerhalb des Totenreichs: Schutzgott, Totengericht und die Hoffnung auf ein gutes Leben nach dem Tod im akkadischen Gebet Sb 19319, dem hebräischen Psalm 23 und anderen antiken Quellen. In: A. Zgoll/C. Zgoll (ed.), Mythische Sphärenwechsel: Methodisch neue Zugänge zu antiken Mythen in Orient und Okzident (Mythological Studies 2), Berlin – Boston, 213–249.10.1515/9783110652543-005Search in Google Scholar

Zólyomi, G. (2014): Copular Clauses and Focus Marking in Sumerian, Berlin – Warschau.10.2478/9783110401707Search in Google Scholar

Zólyomi, G. (2017): An Introduction to the Grammar of Sumerian. With the the Collaboration of Szilvia Jáka-Sövegjártó and Melinda Hagymássy, Budapest.Search in Google Scholar

Zólyomi, G. (2018): How to Let Someone Swear an Oath by a Battle Net in Sumerian. In: T.A. Bács et al. (ed.), Across the Mediterranean – Along the Nile. Studies in Egyptology, Nubiology and Late Antiquity Dedicated to Lászlo Török on the Occasion of His 75th Birthday. Vol. 1, Budapest, 61–69. Search in Google Scholar

© 2022 Gösta Gabriel, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Frontmatter

- The Ebla Chancery Texts in the Light of Recent Linguistic Research

- Sulgi X

- Corruption in the Hittite Administration

- The tug₂guz-za/tug₂guz.za at Ḫattuša and Beyond

- A Reassessment of the Middle Bronze Age Cultures in the Lake Orūmīyeh Basin, Iran

- Das Zylinder-Fragment Nr. 1+6, Gudeas Zylinder X und Ninĝirsus Heldentaten im Gebirge

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Frontmatter

- The Ebla Chancery Texts in the Light of Recent Linguistic Research

- Sulgi X

- Corruption in the Hittite Administration

- The tug₂guz-za/tug₂guz.za at Ḫattuša and Beyond

- A Reassessment of the Middle Bronze Age Cultures in the Lake Orūmīyeh Basin, Iran

- Das Zylinder-Fragment Nr. 1+6, Gudeas Zylinder X und Ninĝirsus Heldentaten im Gebirge