Kurzberichte aus den Ländern

Baden-Württemberg

Auf neuen Wegen – Partizipation im Schulbau

Die Architektur der 1980er und 1990er Jahre auf den Begriff der Postmoderne einzuschränken, greift zu kurz. Zu berücksichtigen sind gleichermaßen alternative Ansätze, denen ökonomische, ökologische, aber auch partizipatorische Überlegungen zu Grunde lagen, die vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Klimakrise und wachsender Bürgerbeteiligung nichts an Aktualität verloren haben.

Als Ende der 1980er Jahre die Grund- und Hauptschule in Stuttgart-Stammheim erweitert werden musste, regte sich Widerstand gegen das Vorhaben der städtischen Behörden, zwei Stahlbeton-Fertigbauten von 1964 auf das Schulgelände umzusetzen. Aus dem Unmut gegen die architektonisch und pädagogisch als veraltet bewerteten Bauten gründete sich 1988 die ››Elterninitiative für kindgerechte Schulerweiterung‹‹. Diese bat den Architekten und Hochschullehrer Peter Hübner (* 1939) um einen Alternativentwurf. Dank der im Vergleich zum ursprünglichen Projekt geringeren Kosten sowie einer zu erwartenden schnellen Bauausführung konnten die Behörden von einem Planwechsel überzeugt werden. Nach fünf Monaten Bauzeit war das Gebäude zu Schulbeginn im September 1989 fertiggestellt.

Hübner beschäftigte sich zu Beginn seiner Tätigkeit in den 1970er Jahren mit der Standardisierung und der Vorfabrikation im Bauen, auch unter Verwendung von Pappe und Kunststoffen. Um 1980 wandte er sich der Selbsthilfe und Nutzerbeteiligung beim Bauen, der ökologischen Architektur sowie dem Holzbau zu und erlangte in der Folge einen Ruf als Spezialist im Bereich des Bauens für die Pädagogik sowie des partizipatorischen Bauens.

Für die Stammheimer Grundschule entwarf er einen eingeschossigen Pavillon in Holzgerüstbauweise, der im Grundriss etwas mehr als einen Halbkreis einnimmt. Das Holzgerüst besteht aus schlanken Vollholz-Bohlen, dessen Trägerjoche sich radial um einen Mittelpunkt auffächern. Die nur mit Schrauben und Ankernägeln ausgesteifte Konstruktion aus sich wiederholenden Jochen ermöglichte einen hohen Grad an Vorfertigung und damit eine schnelle Aufrichtung auf der Baustelle. Im Innern des Rundbaus ist um die Mittelstütze des Holzgerüsts die Eingangshalle angeordnet. Sie dient als gemeinschaftsstiftender Aufenthaltsraum, um den sich die vier Klassen- und Nebenräume gruppieren. Jede Klasse hat direkten Zugang zum umgebenden Garten bzw. Freibereich, der nach Entwürfen der Landschaftsarchitektin Annemarie Fischer und des Künstlers Siegfried Albrecht in Eigenleistung der Eltern angelegt wurde.

Stuttgart-Stammheim, Grundschulpavillon, 1989, Aufnahme 2021

Ein kindgerechter Maßstab, die aufgelockerte Grundrissdisposition der Klassenräume sowie das Baumaterial Holz verleihen dem Gebäude einen beinahe wohnlichen Charakter und schaffen ein anregendes Lernumfeld. Damit veranschaulicht das unlängst als Kulturdenkmal ausgewiesene Bauwerk zeitgenössische Vorstellungen von Pädagogik und Schularchitektur. Mit seiner durchdachten, filigranen Holzbauweise steht es zudem für eine von ökonomischen und ökologischen Ideen getragene Architektur. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist es das erste staatliche Schulgebäude in Stuttgart (und wohl auch darüber hinaus), bei dem bei Planung und Umsetzung partizipatorische Ansätze zur Anwendung kamen.

Andrea Steudle

Der Sonne entgegen

In naturnaher Holzbauweise ausgeführt und zugleich zukunftsweisend mit zahlreichen ökologisch-klimaschonenden Techniken ausgestattet, präsentiert sich das Wohnhaus Heliotrop des Architekten Rolf Disch (* 1944) in Freiburg. Sein Name verrät die spektakulärste in ihm verwirklichte Idee: die ››Hinwendung zur Sonne‹‹. Dem Sonnenlauf folgend, dreht sich das einzigartige Solarhaus seit fast 30 Jahren. 18 Meter hoch ragt der 1993 bis 1994 entstandene ››Sonnenturm‹‹ mit seiner imposanten segelartigen Photovoltaikanlage auf dem Dach in den Himmel. Die Idee der Drehbarkeit führte zu seiner markanten Zylinderform. Der Zylinder sitzt auf einem schlanken Fuß, der auf einem in den Hang geschobenen Sockelgeschoss ruht. Oberhalb des Sockels dreht sich das 100 Tonnen schwere Gebäude um seine Mittelachse in der Geschwindigkeit des Sonnenlaufs von 15 Grad pro Stunde. Öffnet sich das Drehsolarhaus mit seiner Glasfront zur Sonne, gelangt ein Maximum an Licht ins Haus. Es erwärmt sich selbst mithilfe der direkten Sonneneinstrahlung. Wendet es an heißen Sommertagen der Sonne seine geschlossene Fassadenseite zu, bleibt es im Innern angenehm kühl.

Den Hauskern bildet eine 14 Meter hohe vertikale Holzröhre, die das gesamte Haus trägt. Gleichzeitig birgt die zentrale Röhre eine schmale Wendeltreppe für die Hauserschließung und mittig verlaufende unbewegliche Versorgungsleitungen. Spiralförmig und stufenweise ansteigend reihen sich die Wohnräume um die zentrale Röhre.

Mit weiteren damals innovativen Umweltschutztechniken, die Disch in sein drehbares Wohnhaus integrierte, schuf er ein alltagstaugliches Experimentalhaus. Vakuumröhrenkollektoren, die als Gitterstäbe der vorgelagerten Balkonbrüstung fungieren, sorgen für die Erzeugung von Warmwasser und für die Heizungsversorgung. Die Photovoltaikanlage auf dem Dach gehört zuden wenigen PV-Anlagen auf Häusern, die zweiachsig nachgeführt werden können. Das Solarpaneel richtet sich optimal und unabhängig von der Hausposition nach der Sonne aus und fährt einen beachtlichen Mehrertrag gegenüber einer fest installierten Anlage ein. Mit seiner positiven Energiebilanz war das Heliotrop das weltweit erste Plusenergiehaus. Neben diesen heute gängigen regenerativen Solartechniken birgt das Experimentalhaus weitere umweltschonende Anwendungen, wie die systematische Nutzung von Regenwasser, eine Schilfkläranlage und Trockenkomposttoiletten.

Freiburg, Heliotrop, 1994/95, Aufnahme 2022

Vorbild- und beispielhaft steht das Heliotrop von Rolf Disch für die ››Solarisierung‹‹ der Architektur. Im Zeitalter des Klimawandels und der Energiewende ist das Drehsolarhaus der 1990er Jahre als emissionsfreies Kraftwerk mit einem Produktionsüberschuss an regenerativer Energie ein früher bauökologischer Gegenentwurf zum konventionellen Bauen. Seit Kurzem ist das Heliotrop in das Verzeichnis der Bau- und Kunstdenkmale aufgenommen und als Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung ins Denkmalbuch eingetragen.

Antje Rotzinger

Bayern

Das Europäische Patentamt in München

Das Europäische Patentamt (EPA) bezog 1980 sein neu erbautes Verwaltungsgebäude in München unmittelbar an der Isar und war damit die erste europäische Institution, die ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland nahm. Für die Errichtung des Bauwerks hatte die Bundesrepublik 1970 einen Stufenwettbewerb ausgeschrieben, an dessen erstem Durchgang 58 Büros, darunter auch aus Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden, teilnahmen. Im Dezember 1970 wählte die Jury zehn der Arbeiten für eine zweite Bearbeitungsstufe aus und im Mai 1971 erhielt der Entwurf des Hamburger Architekturbüros von Gerkan, Marg + Partner (gmp) den ersten Preis. Auf der Grundlage dieses Entwurfs fiel im Mai 1972 die Sitzentscheidung für München.

Volkwin Marg (* 1936) und dem Team von gmp ist mit dem 1976 bis 1980 erbauten Verwaltungsgebäude des EPA ein herausragendes Werk der Büroarchitektur in Deutschland gelungen. Der zehngeschossige Bau bildet eine Grundfigur aus zwei polygonal abgeknickten Flügeln, die an ihrer engsten Stelle durch ein Treppenhaus verbunden sind. Am Außenbau sind den raumhohen Fenstern Umgänge mit senkrechten Stäben als Stahlgitter-Fassade vorgesetzt, unterbrochen nur im Erdgeschoss und im vierten Obergeschoss sowie insgesamt am Verbindungstrakt. Den Hochbauten sind in den weitwinkeligen Höfen rechteckige und polygonale Flachbauten vorgelagert. Weit vorkragende und farblich abgesetzte Dächer markieren die Zugänge zum Gebäude. Die Erschließung im Innern erfolgt über Rolltreppen. Diese Form der vertikalen Erschließung sollte nach Aussage des entwerfenden Architekten eine häufigere Begegnung der dort Tätigen erzielen und damit die innerbehördliche Kommunikation verbessern.

München, Verwaltungsgebäude des Europäischen Patentamts, Gesamtansicht von der Erhardtstraße,1980, Aufnahme 2011

München, Verwaltungsgebäude des Europäischen Patentamts, Cross Bend von Philip King im Vordergrund, 1980, Aufnahme 2011

Die Architektur von Verwaltungsbauten der 1970er Jahre ist durch eine große Vielfalt und verschiedene Strömungen geprägt. Doch lässt sich eine Entwicklung erkennen von klaren, kubischen hin zu plastisch durchgebildeten und teilweise raumgreifenden Gebäuden. Beim EPA ist diese Entwicklung durch die Schrägstellung der Baukörper und die gestalterische Zusammenfassung der Außenfassaden durch die vorgelagerten Umgänge sowie die Spiegelung der Umgebung bzw. des Himmels in den raumhohen Fenstern deutlich zu erkennen. Wenngleich sich die Bauzeit des EPA bis in die späten 1970er Jahre erstreckte, kann der Bau aufgrund seines Entwurfs in den frühen 1970er Jahren als ein frühes Beispiel einer raumgreifenden Architektur in Deutschland gelten, das für zahlreiche Verwaltungsgebäude vorbildgebend wurde.

Der umgebende Garten wurde – wie das Gebäude – mit zahlreichen Kunstwerken ausgestattet, die auf der Grundlage eines Bildhauerwettbewerbs unter den damaligen 16 Mitgliedsstaaten der Europäische Union schließlich 1980 ihren festen Platz fanden.

Mit seiner herausragenden Architektur ist das EPA – zwischenzeitig – zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Silhouette Münchens geworden und prägt im Zusammenspiel mit dem benachbarten Gebäude des Deutschen Museums sowie dem Deutschen Patent- und Markenamt die Ansicht von der Isar her entscheidend.

Das Verwaltungsgebäude des EPA mit Gartenanlage und den 16 ortsbezogenen Kunstwerken wurde 2020 als Baudenkmal in die Denkmalliste eingetragen. Mit Ausnahme des Austausches der Fensterscheiben ist das Gebäude nahezu unverändert aus der Bauzeit erhalten.

Burkhard Körner

Berlin

Leitbild einer durchmischten Stadt

Das Landesdenkmalamt Berlin hat das vom Wohnungsbaukombinat Berlin ausgeführte Wohnquartier Wilhelmstraße¸ das in den Jahren 1987–1992 errichtet wurde, aufgrund seiner geschichtlichen, architekturgeschichtlichen und städtebaulichen Bedeutung als Gesamtanlage in die Denkmalliste aufgenommen. Damit stehen in Berlin herausragende Siedlungen des industriellen Wohnungsbaus unter Denkmalschutz, die die Architektur-, Städtebau- und Siedlungsgeschichte der DDR anschaulich bezeugen. Der zweite Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee, in den Jahren 1959–1965 entstanden, markiert als Vorläufer den Beginn des typisierten und industrialisierten Siedlungsbaus in Zeilenbauweise und des groß angelegten Wohnungsbauprogramms der DDR. Der Wohnkomplex Leninplatz, kurze Zeit später 1968– 1970 errichtet, zeigt eine städtebauliche Komposition aus raumbildenden Großformen, das Nikolaiviertel (1983–1987) stellt den Sonderfall einer aus Neubauten, Altbauten und Rekonstruktionen zusammengesetzten »Traditionsinsel« dar und die Siedlung Ernst-Thälmann-Park (1985/86) demonstriert die Übertragung des Großsiedlungsbaus von den Außenbezirken in die Berliner Stadterweiterungsgebiete des 19. Jahrhunderts.

Das Wohnquartier Wilhelmstraße, 1987–1992 erbaut, dokumentiert schließlich als letzter Entwicklungsschritt der bestehenden DDR einen neuartigen, für das historische Zentrum geschaffenen Bau- und Siedlungstyp.

Dieses innerstädtische Wohnquartier für rund 4.000 Bewohner*innen vermittelt anschaulich, wie der Siedlungsbau in Ost-Berlin und die dafür konzipierte Großtafelbauweise städtebaulich, funktional, bautypologisch, konstruktiv und gestalterisch dem Bauen im hauptstädtischen Stadtzentrum anverwandelt wurde und als Quartier mit Geschäften, Gaststätten, Dienstleistungseinrichtungen, Arbeits stätten, Schule und Kindergarten dem Leitbild einer durchmischten Stadt entsprechen konnte. Die vornehmlich für kulturelle und gesellschaftliche Eliten geschaffene Anlage in unmittelbarer Nähe zum Brandenburger Tor war Teil der Hauptstadtplanungen der DDR und sollte die Leistungskraft und Qualitäten des seit 1971 verfolgten staatlichen Wohnungsbauprogramms unmittelbar an der Grenze zu West-Berlin eindrucksvoll zur Schau stellen.

Berlin, Wohnquartier Wilhelmstraße, 1987–1992, An der Kolonnade, 2021

Für das unter Leitung von Helmut Stingl konzipierte Wohnquartier Wilhelmstraße wurde mit den sogenannten ››Haus-Segmenten‹‹ ein neuartiger Bautyp mit vielfältigen Variationsmöglichkeiten für den innerstädtischen Siedlungsbau entwickelt, der zu unterschiedlichen, städtebaulich wirkungsvollen Bau- und Raumfiguren zusammengesetzt werden konnte. Ausgehend von den kriegszerstörten und unwiederbringlich verlorenen Palais der Wilhelmstraße wurden im Zusammenhang mit der in den 1970er und 1980er Jahren zunehmenden Hinwendung der DDR zur Stadt- und Baugeschichte mit der Ausrichtung von Höfen zur Straße und zur Freifläche zwei raumbildende Prinzipien der Vorgängerbebauung wirkungsvoll in die Quartiersstruktur und in den industrialisierten Wohnungsbau der DDR übersetzt. Dabei werden qualitätvolle Stadt- und Straßenräume durch die raumbildende Setzung und Ausformung der Baukörper erzeugt.

Trotz der Aufteilung des Projekts in mehrere Bauabschnitte sowie der Rationalisierung der Planungs- und Bauleistungen war der geplante Abschluss der Arbeiten bis 1990 nicht zu gewährleisten. Die Fertigstellung des Quartiers zog sich noch bis in die erste Hälfte der 1990er Jahre hin und geriet damit in die Zeit des politischen Umbruchs und der deutsch–deutschen Wiedervereinigung. Das Wohnquartier Wilhelmstadt, zugleich in das große Wohnungsbauprogramm der DDR und in das Prestigeprojekt des Ausbaus der Hauptstadt der DDR eingebunden, vermittelt dadurch sinnfällig einen Endpunkt der Architektur- und Siedlungsentwicklung in der letzten Phase des Bestehens der DDR.

Thorsten Dame

Brandenburg

Zeugnisse der sowjetischen Staatspropaganda

Südlich der Stadt Fürstenberg/Havel im Landkreis Oberhavel befinden sich, unmittelbar westlich an der B96 gelegen, zwei jeweils 20 Meter lange Betonreliefwände. Die farbig gefassten, aus Betonfertigteilen montierten Wände sind um 1970 im Kontext einer Kasernenanlage entstanden. Die Kaserne war bereits 1941 als NS-Sicherheitspolizeischule erbaut worden und diente von 1945 bis 1990 dem 803. Garde-Motorisierten Schützenregiment, einem Teil der sowjetischen 25. Garde-Panzerdivision. Mit dem Ziel, das Areal wirtschaftlich zu entwickeln, unterlag der Militärstandort Drögen nach dem Abzug der sowjetischen Truppen 1991 der Konversion. Die verbliebenen Gebäude wurden Mitte der 1990er Jahre durch die Kommune im Rahmen kommunaler Konversionspläne beseitigt. Wegen des seitdem fehlenden baulichen Kontexts und des geringen zeitlichen Abstands zur Nutzungsaufgabe hatte das BLDAM zunächst auf eine Unterschutzstellung verzichtet. Die 2021 durchgeführte Prüfung – gut drei Jahrzehnte nach Abzug der Militärs – ergab nun aber, dass es sich bei den Reliefwänden um zwei von mittlerweile wenigen erhaltenen Zeugnissen sowjetischer Alltagskunst im Land Brandenburg handelt, die nach derzeitigem Kenntnisstand in Thematik und Gestaltung einzigartig sind. Die seit Dezember 2021 unter Denkmalschutz stehenden Betonreliefwände stellen neben weiteren bemalten Betonwänden im Übungsgelände östlich der B96 heute die letzten Zeugnisse dieses Militärstandorts dar.

Fürstenberg, Reliefwand mit der Geschichte der »Wapnjarsker-Berliner«-Panzerdivision, 1970, Aufnahme 2021

Fürstenberg, Wand des Fünfjahrplans 1985–1990, Detail der Baumwollproduktion mit Kongresshalle und Kreml in Moskau, 2021

Eine dreiteilige Wand am früheren Kaserneneingang mit 6 Meter hohem Mittelteil und Seitenteilen von 3 Metern Höhe in konvexer Anordnung erzählt die Geschichte der ››Wapnjarsker-Berliner‹‹ genannten Panzerdivision im Zweiten Weltkrieg. Links deutet ein Soldat mit symbolisch in Richtung Heimat ausgestrecktem Arm auf den Weg der Truppe von Nishni Nowgorod über Stalingrad, Kiew und Warschau bis nach Berlin. Das Motiv des ››Befreiers‹‹ auf der Mitteltafel ähnelt der Figur am Ehrenmal im Treptower Park in Berlin und wird ergänzt durch die Inschrift ››Eure Taten werden das Jahrhundert überleben‹‹ sowie eine Liste der Auszeichnungen der Einheit in den Jahren 1944/45. Im Gedenken an die 21 gefallenen Mitglieder der Panzerdivision ist rechts eine Darstellung ››Die Mutter Heimat ruft!‹‹ angelegt, ein Propagandamotiv des georgisch-sowjetischen Künstlers Irakli Toidse (1902–1985).

Etwa 20 Meter südlich des ersten Monuments flankiert eine zweite Wand den früheren Hauptweg der Kaserne. Zuletzt zwischen 1985 und 1990 mit einem neuen Anstrich versehen, gibt diese ››steinerne Wandzeitung‹‹ Auskunft über »Soll und Ist« des letzten sowjetischen Fünfjahrplans. Die Zahlen sowie Symbole für Strom, Öl, Gas, Kohle und Lebensmittel sind begleitet von Propaganda-Sätzen wie ››Die Pläne der Partei sind die Pläne des Volkes‹‹. Neben dem Lenin-Zitat ››Man kann das Land nicht verteidigungsfähig machen ohne den größten Heroismus des Volkes, das kühn und entschlossen die großen wirtschaftlichen Umgestaltungen verwirklicht.‹‹ erscheint auf der Rückwand der Wandzeitung der Kopf des Revolutionärs als Relief.

Die Betonreliefwände beziehen sich auf einen Kanon verbreiteter und bekannter Motive der sowjetischen Propagandakunst. Während die Darstellung des Fünfjahrplans ››als aktuelle agitatorische Maßnahme‹‹ und ››provisorisches Denkmal‹‹ im Sinne Lenins zu lesen ist, verweist die andere Wand auf die Tradition und gleichzeitige Verpflichtung der dienenden Soldaten. Die Drögener Reliefwände bilden in Fürstenberg gemeinsam mit weiteren baulichen bzw. künstlerischen Zeugnissen – einer Bunkeranlage, einem Leninstandbild sowie den Baulichkeiten, Resten und Spuren der sowjetischen Nutzungsschicht in Ravensbrück – eindrucksvoll verschiedene Facetten des Erbes der fast 50-jährigen sowjetischen Besatzung ab.

Marie Mamerow und Katharina Steudtner

Bremen

Wohnhochhaus mit Abendsonne

Am Aalto-Hochhaus, einem modernen Wahrzeichen der Stadt Bremen, wurde 2021 mit den Baumaßnahmen eines umfangreichen Sanierungsprojekts begonnen. Das spektakulär geformte 22-geschossige Hochhaus wurde 1960–1963 im Auftrag der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GEWOBA), damals noch Teil des Baukonzerns Neue Heimat, nach Plänen des weltbekannten finnischen Architekten Alvar Aalto (1889 –1976) erbaut. Die 189 zur Abendsonne nach Westen hin ausgerichteten Wohnungen wurden für alleinstehende Berufstätige und kinderlose, berufstätige Paare geplant.

Das ehrgeizige Hochhausprojekt, seinerzeit mit 61,5 Metern höchstes Wohngebäude Bremens, war als Hauptdominante, krönender Abschluss und Symbol der GEWOBA-Großsiedlung ››Neue Vahr‹‹ (1956 –1962) konzipiert. Trotz dieser städtebaulichen Einbindung wirkt das elegante, über einem fächerförmigen Grundriss errichtete Hochhaus wie ein Solitär. Aaltos individualistische, organische Formensprache, der er seine Sonderstellung unter den großen Architekten der Moderne verdankt, ordnet sich nicht in das konventionell-funktionalistisch gestaltete Umfeld ein, sondern dominiert es kontrastierend.

Schon bevor das Aalto-Hochhaus im Februar 2021 eingerüstet wurde, waren bei vorangegangenen Maßnahmen viele Stellen der Fassadenverkleidung an der Ostfassade repariert worden. Dabei mussten mehrere der kleinformatigen Platten der bauzeitlich als Vorhangfassade ausgeführten Fassadenkonstruktion erneuert werden; vor einigen Jahren geriet die Fassade jedoch in einen insgesamt sanierungsbedürftigen Zustand. 2019 begannen die ersten Planungen für die Instandsetzung, bei denen die aktuell geltenden Anforderungen seitens des Brandschutzes und des Wärmeschutzes berücksichtigt werden mussten. Aufgrund dieser Erfordernisse konnte die vorgehängte Fassade mit ihrer Unterkonstruktion nicht erhalten werden und eine Rekonstruktion wurde unvermeidlich. Verschiedene Musterflächen mit unterschiedlichen Abmessungen, Befestigungen, Materialitäten und Farben wurden angebracht und von allen Beteiligten in Augenschein genommen und abgestimmt. Man einigte sich auf eine neue Fassadenkonstruktion, die allen technischen Erfordernissen entspricht, möglicherweise das ursprüngliche Erscheinungsbild leicht verändert, sich jedoch der bauzeitlichen Fassade größtmöglich annähert. Das vor der Fassade hängende Gitterwerk auf der Ostseite konnte in seiner Originalsubstanz erhalten werden und wurde nur gereinigt.

Bremen, Berliner Freiheit 9, Aalto-Hochhaus, 1960–1963, Fassadenansicht nach Abschluss der Maßnahme, 2022

Bremen, Berliner Freiheit 9, Aalto-Hochhaus, 1960–1963, Holzverkleidung im Eingangsbereich nach der Restaurierung, 2022

Die bauzeitlichen Fensterrahmen aus Holz im Flur- und Treppenhausbereich waren in einem sehr guten Zustand und sind durch eine Isolierverglasung energetisch ertüchtigt worden. Durch die vielen deckenden Anstriche war die Maserung des Holzes nicht mehr sichtbar und die Oberfläche wirkte matt und flächig. Eine restauratorische Befunduntersuchung konnte viele einzelne Schichten der Instandhaltungsanstriche nachvollziehbar freilegen. Mit dem ursprünglichen Glanz des Holzes ist auch das gesamte Erscheinungsbild der Flurfenster, des Eingangsbereichs und der Loggiaelemente der Westfassade wiedergewonnen worden.

Die geschlossenen Bereiche der Westfassade und die Brüstungen der Balkone auf der Ostseite bestehen aus Kunststeinfertigteilen und erhielten bei einer Sicherungsmaßnahme Mitte der 1990er Jahre einen Gewebeüberzug und einen Anstrich. Zwei Brüstungen an den Balkonen der Ostseite wurden freigelegt und eine Musterrestaurierung zeigt, wie das Gebäude zukünftig sein ursprüngliches Erscheinungsbild wiedererhalten könnte.

Christiane Henze

Hamburg

Nostalgie und Neubau

Der Altonaer Fischmarkt, zwischen Geestrücken und Hafenkante gelegen, zählt zu den populärsten Orten Hamburgs. In den 1980er Jahren durch die Hamburger Büros Günter Talkenberg und von Gerkan, Marg + Partner (gmp) geprägt, kann die Neugestaltung in ihrer Komplexität und Ambivalenz als wichtiger Schritt für die planerische Hinwendung zur Elbe und zur geschichtlichen Dimension der Stadt gelten.

Seit Jahrhunderten bestehend, erhielt der Fischmarkt von 1883 bis 1895 eine prägnante Platzgestaltung und seine eigentümliche Trichterform. Nach größeren Zerstörungen im Jahr 1943 nur vereinzelt bebaut, diente der Ort auch in der Nachkriegszeit zu Marktzwecken. Als sich in den 1970er Jahren Hochwasserschutz- und Straßenausbauplanungen konkretisierten, wurde seine fortschreitende räumliche und soziale Isolation befürchtet. Ein städtebauliches Gutachten Talkenbergs schlug daraufhin eine Annäherung an die historischen Raumkanten vor. So entstanden im Zuge einer umfassenden Neugestaltung bis 1989 zwei geschlossene Platzseiten unter Einbeziehung des historistischen Bestands. Bereits kurz zuvor war die benachbarte Fischauktionshalle von 1896 durch Talkenberg restauriert bzw. erneuert worden.

Die neugeschaffenen Wohnbauten rekurrieren mit Ladengeschossen, Mezzaningeschossen, Satteldächern, Giebeln und Türmen in ihrer Lage, Nutzung und Kubatur auf die Vorgängerbebauung. Material und Details greifen mit roten Ziegeln, Bögen und Gesimsen in freier Weise historische Motive auf. Ein durchlöcherter Butt als Wetterfahne eines elbseitigen Eckturms durchbricht den seriös gehaltenen Duktus. Der architektonische Ansatz ist insgesamt als postmodern charakterisierbar und in seinem Understatement typisch für das Bauen im Hamburg der 1980er Jahre.

Auch in der stadtplanerischen Dimension werden zeittypische Themen wie innerstädtisches Wohnen, historische Bezüge und der örtliche Kontext berührt. So konnte mit der Errichtung von sozial gebundenen Mietwohnungen unter Erhalt des Gewerbes eine Auseinandersetzung um die städtische Baupolitik wie in der benachbarten St. Pauli Hafenstraße vermieden werden. Mit der dichten Neubebauung, die den überlieferten Baufluchten grob folgt, oder auch einer Stützmauer in historisierender Manier werden städtebauliche Vergangenheitsbezüge sichtbar. Schließlich stellt diese Maßnahme einen wichtigen Baustein der beginnenden Aufwertung des nördlichen Elbufers dar.

Hamburg, Altonaer Fischmarkt von Süden, Neugestaltung bis 1989, Aufnahme 2022

Die Neugestaltung des Fischmarktes in den 1980er Jahren ist von den zeitgenössischen Diskursen um Stadterneuerung beeinflusst, welche die Stadt der Moderne als defizitär ablehnen – hier vor dem Hintergrund des modernen Wiederaufbaus in Altona unter Werner Hebebrand und Ernst May. So sah der Bebauungsplan die »Wiederherstellung der stadtbildprägenden ursprünglichen [sic!] Platzgestalt« vor. Die selektive Erhaltung bzw. Modifizierung des Bestands und die Rückführung des Minerva-Brunnens von 1742 als zentrales Platzelement vervollständigen das Bild ebenso wie säumende Baumreihen und Laternen, die in dieser Form Neuschöpfungen sind. Mit der Aufstellung der volkstümlichen Bronze »Fischhändler und Marktfrau« wird deutlich, dass der Umbau eine nostalgische Verklärung beinhaltet, was in der zeitgenössischen Rezeption der Platzgestaltung als konfliktfrei und touristisch kritisiert wurde.

Im Zuge des »Projekts 1975–1995« erfasst, bildet die gesamte Bebauung des Platzes sowie dessen Ausstattung seit 2022 ein Denkmalensemble.

Jakob Kröhn

Hessen

Digitale Erfassung der Kulturlandschaft

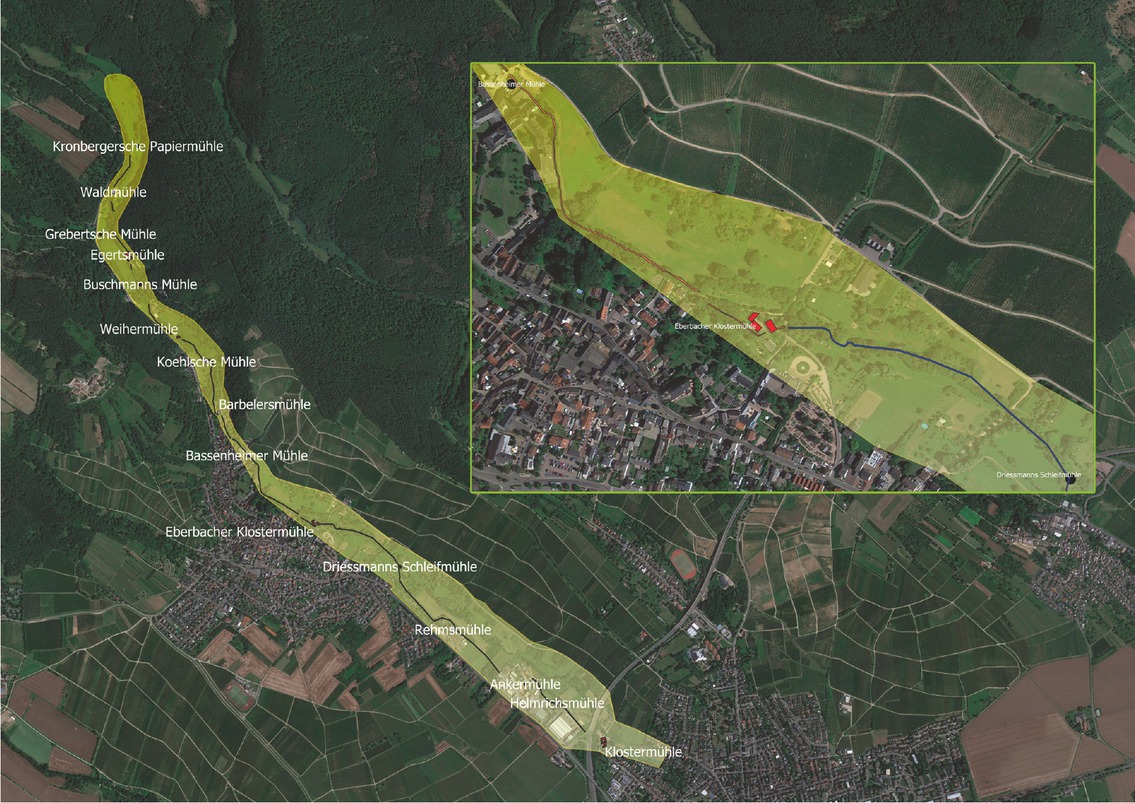

Seit Mai 2021 wird das Fachgebiet Denkmalerfassung des Landesamts für Denkmalpflege Hessen durch ein interdisziplinäres Team aus sechs Wissenschaftler*innen bereichert. Ziel des auf zehn Jahre angelegten, ambitionierten Projekts Denkmal.Kulturlandschaft.Digital ist es, einerseits den Bestand der Boden- und Baudenkmale in Hessen zu überprüfen und zu ergänzen, andererseits die übergeordnete Struktur der historisch gewachsenen Kulturlandschaft mit ihren wertgebenden Elementen zu erfassen, digital aufzubereiten und miteinander zu verknüpfen. Finanziert wird das für die hessische Denkmalpflege bedeutende Projekt im Rahmen der Digitalisierungsstrategie des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst, daher liegt der Schwerpunkt auf der digitalen Erfassung und Präsentation der Ergebnisse. Erste Untersuchungsgebiete sind der Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt Wiesbaden. In die Auswertung gelangen unter anderem digitale Informationssysteme wie Geoserver, Altkarten oder LiDAR-Scans. Am Ende des Projekts werden die erhobenen Daten barrierefrei und INSPIRE-konform öffentlich zugänglich gemacht und bilden damit eine Grundlage für eine effektivere, rechtskonforme Umsetzung von Planungsprozessen. Gleichzeitig stehen sie den Fachkolleg*innen und der interessierten Öffentlichkeit als raumübergreifende Fachansichten zur Verfügung.

Das Team setzt sich aus den Fachrichtungen Geographie, Archäologie, Kunstgeschichte und Kulturanthropologie zusammen. Während sich die Geograph*innen dem Untersuchungsgebiet per Top- down-Analyse nähern, nehmen die anderen Wissenschaftszweige, ausgehend von Kulturdenkmalen oder bedeutenden Kulturlandschaftselementen, die Substanz der Kulturlandschaft aus ihren jeweiligen Blickwinkeln in den Fokus. So gilt es beispielsweise, alle Mühlenstandorte zu erfassen. Dabei finden die anhand der Persistenzanalyse ermittelten, nicht mehr bestehenden Standorte als archäologische Fundstellen Aufnahme in die entsprechende Datenbank. Noch bestehende Standorte werden auf ihre heutige Nutzung untersucht und mit den nach § 2 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) eingetragenen Kulturdenkmalen abgeglichen. Da Mühlen als frühindustrielle Betriebe stark abhängig vom Wasser waren und somit in Konkurrenz mit angrenzenden Wiesennutzungen standen, können zusätzlich durch Auswertung von LiDAR-Scans noch vorhandene Spuren der Wasserversorgung in die Datensammlung einfließen. Dies kann zu Ergänzungen bei bestehenden Kulturdenkmalen führen, wenn etwa der Mühlgraben erhaltenswerte Substanz zeigt oder Relikte der Wiesenwässerung überliefert sind. Diese denkmalrelevante Darstellung der Funktions- und Nutzungszusammenhänge erlaubt einen, über einzelne Flurgrenzen und das einzelne Kulturdenkmal hinausgehenden Blick auf die Landschaft. Fallen dabei raumwirksame Häufungen auf, besteht die Möglichkeit, diese als eigenen Kulturlandschaftsbereich zusammenzufassen und auszuweisen, der – wenn auch nicht nach dem HDSchG geschützt – einer besonderen planerischen Sorgfaltspflicht unterliegt.

Wolfgang Fritzsche und Sonja Bonin

Der Kulturlandschaftsbereich Mühlen im Kiedrichtal: denkmalgeschützte Standorte (rot) und Mühlgräben (orange), ausgegangene Standorte (schwarz) und Mühlgräben ohne schützenswerte Substanz (blau)

Neu in der Denkmalliste

Die Bankenmetropole Frankfurt am Main besitzt einen bemerkenswert vielfältigen Denkmalbestand, der zudem stetigen Veränderungen unterworfen ist. Die 1986 publizierte Denkmaltopographie zählt hingegen zu den ältesten Hessens. Seit 2018 wird die Denk malliste mit Fokus auf die Bauten der 1970er und 1980er Jahre fortgeschrieben. Das im Stadtteil Eckenheim 1982– 1986 nach dem Entwurf von Bert Seidel und Heribert Hausmann (SHP) errichtete Postgiroamt gehört zu den jüngsten Denkmaleinträgen dieser Kampagne.

Frankfurt am Main, Postgiroamt, 1982–1986, Detail der Südseite, um 1986

Bis zu ihrer Privatisierung Mitte der 1990er Jahre war die Deutsche Bundespost einer der größten Arbeitgeber der Bundesrepublik. Diese Bedeutung unterstrich ein in den 1970er Jahren initiiertes, auf hohe architektonische Qualität und Solidität ausgerichtetes Bauprogramm. Das Frankfurter Postgiroamt zählte mit einer Nutzfläche von rund 25.500 Quadratmeter zu den größten Projekten des staatlichen Unternehmens. Der Neubau war nötig geworden, um die im Finanzzentrum Frankfurt expandierenden Bankdienstleistungen der Postbank zu konzentrieren.

Für den Bau stellte die Stadt ein zentral gelegenes Grundstück mit U-Bahnanschluss zur Verfügung. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich viergeschossige Wohnzeilen, die ebenso zu berücksichtigen waren wie das horizontal gelagerte Hauptgebäude des benachbarten jüdischen Friedhofs. Trotz der beachtlichen Baumasse gelang es SHP, das Postgiroamt städtebaulich stimmig in diese Umgebung einzufügen, indem es den Großbaukörper stark aufgliederte und zu den Grünflächen hin herunterstaffelte.

Zwei schmale, viergeschossige Bürotrakte mit steinverkleideten Stirnseiten bestimmen im Norden sein Äußeres. Sie haben im Westen ein identisches Pendant. Zusammen mit dem sechsgeschossigen Büroturm als Zentrum und Höhendominante bildet sich ein nahezu quadratischer Platz aus, dessen Gestaltung Otto Herbert Hajek (1927–2005) übertragen wurde. Es entstand ein neuer Stadtplatz mit Aufenthaltsqualität und klarer Orientierung zum Haupteingang des Gebäudes.

Die nahezu unverändert erhaltene, zeittypisch gestaltete Fassade mit einer Verkleidung aus blauen Aluminiumblechen steht in einem ausgewogenen Spannungsverhältnis zum filigranen, rotviolett gestrichenen Gestänge der Reinigungsbalkone und den steinverkleideten Treppenhäusern. Durch die Staffelung und Vielgliedrigkeit der Gebäudevolumina gelang es den Architekten, den Baukörper zu beleben und damit Monotonie wie Monumentalität zu vermeiden.

Die innere Struktur zeichnet sich durch flexibel veränderbare Raumeinheiten aus, die unterschiedlichen Nutzungsanforderungen Rechnung tragen. Herzstück des Gebäudes ist der 840 Quadratmeter große Speisesaal, der mit angrenzender Cafeteria, Galerie und Terrasse in allen Ausstattungsdetails erhalten ist. Hierzu zählt das filigrane Raumfachwerk, das in postmoderner Manier auf mächtig dimensionierten Stützen auflagert ist.

Das Postgiroamt ist ein besonderes Beispiel für den Wandel städtebaulicher Leitbilder seit Mitte der 1970er Jahre. Statt solitärer Großbauten auf der grünen Wiese galt die Einbindung in vorhandene Strukturen als erklärtes Ziel. Von hohem Zeugniswert sind seine architektonischen und räumlichen Qualitäten. Der von Hajek gestaltete Vorplatz gehört zu den aussagefähigsten Platzanlagen der 1980er Jahre in Frankfurt.

Thomas Steigenberger

Lübeck

Moderne in historischer Umgebung

Das unweit der Marienkirche auf dem Eckgrundstück Fischstraße/ Schüsselbuden errichtete Büro- und Geschäftshaus der National-Versicherung befindet sich im mittelalterlichen Kaufmannsviertel, das im Zweiten Weltkrieg weitestgehend zerstört wurde. Seit 1987 liegt das Objekt innerhalb der Pufferzone der zu diesem Zeitpunkt anerkannten Welterbestätte »Lübecker Altstadt«, die insbesondere durch mittelalterliche Strukturen und bauliche Dokumente der Hansezeit gekennzeichnet wird.

Den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, die sich insbesondere in der westlichen Innenstadt niederschlugen, begegnete man bereits während des Krieges mit der Suche nach einem einheitlichen Konzept zum Wiederaufbau. Erste Entwürfe dafür lieferten 1943 Hans Pieper, Carl Mühlenpfordt und Karl Gruber. Im Januar 1949 mündeten die bis dahin nicht ausgeführten Pläne in der Aufstellung eines Bebauungsplans unter Stadtbaudirektor Georg Münter. Anhand der Neubebauung des Quartiers zwischen Marienkirche und Untertrave, an dessen nördlicher Ecke sich das Büro- und Geschäftshaus befindet, wird der mit dem Wiederaufbau einhergehende Verzicht auf historische Parzellenstrukturen zugunsten einer aufgelockerten Stadt deutlich. Ein erster Bebauungsvorschlag für das nach Westen abfallende Grundstück sah die Realisierung eines zweigeschossigen Lichtspieltheaters vor, dessen Entwurf 1955 auf den Architekten Bruno Schnoor zurückgeht. Der geplante Bau wich aufgrund der niedrigen Geschosshöhen jedoch zu sehr von den Vorgaben des Bebauungsplans ab, sodass die Ausführung nicht zustande kam. Das schließlich realisierte Büro- und Geschäftshaus für die renommierte und in Lübeck gegründete National-Versicherung entstand von 1957 bis 1962 nach Plänen des Lübecker Architekten Karl-August Müller-Scherz.

Lübeck, Fischstraße 2–6, Ecke Schüsselbuden, Geschäfts- und Bürohaus, 1957–1962, Aufnahme 2022

Die Verwendung des Rasters und des freigestellten Giebelfeldes mit rautenförmigen Betonstreben ergab eine plastische Fassade mit schlanken Proportionen, die dem Gebäude Leichtigkeit verleiht. Der Kontrast zwischen hellen Marmorstreifen, die das Raster darstellen, und dunklem Spaltschiefer als Füllung gibt dem sonst schlichten Baukörper eine elegante Gestaltung und verweist repräsentativ und raumprägend auf die Funktion des Gebäudes als Hauptsitz einer Sachversicherung. Auch die Konzeption und Gestaltung der Innenräume mit der für Ladengeschäfte und Gastronomie aufgelösten Erdgeschosszone sowie das oval gewendelte Treppenhaus und der Einsatz von Leichtbauwänden zur Unterteilung der großzügigen Büroflächen sind charakteristische Gestaltungsmerkmale der Architektur der Zeit.

Der dreiteilige, viergeschossige Bau ist ein herausragendes Beispiel der Architektur des Wiederaufbaus in der Lübecker Innenstadt. Zwischen Traditionalismus und Moderne, in Anlehnung an die Schlichtheit des Neuen Bauens der 1920er Jahre und durch Einflüsse aus Europa und den USA geprägt, entstanden minimalistische Baukörper mit geometrischen Strukturen. Durch die Weiterentwicklung des Skelettbaus zur Rasterfassade wurde deren Gestaltung durch die Konstruktion mitbestimmt und eröffnete den Architekten ein großes Experimentierfeld für die Kombination verschiedenster Materialien. In der Lübecker Innenstadt befinden sich weitere bemerkenswerte Objekte dieser Zeitschicht, deren Erfassung noch aussteht. Zusammen bilden sie eine wichtige Epoche ab und tragen maßgeblich zum heutigen Bild der Stadt bei.

Eva Seemann

Mecklenburg-Vorpommern

Der Waldpark Ludwigsluster Holz

Der beschleunigte Wandel der Kulturlandschaften durch landschaftsverändernde Prozesse, wie etwa der Ausbau erneuerbarer Energieträger, führt häufig zur Veränderung der historisch überlieferten und landschaftsprägenden Elemente. Die Auswirkungen der einzelnen Vorhaben auf die Kulturlandschaften und die ihr zugehörigen Baudenkmale sind vielfältig und können substanzieller, sensorieller und funktionaler Art sein. Eine pauschale Bewertung der Betroffenheit der jeweiligen Denkmale ist nicht möglich und immer auf den Einzelfall bezogen, da jedes Denkmal, sein Erscheinungsbild und seine räumliche Wirkung einzigartig sind.

Dieser Wandel ist unmittelbar auch mit höheren Ansprüchen an die Denkmalinventarisation verbunden, da die Denkmale nicht nur hinsichtlich ihrer Substanz, sondern auch in Bezug auf ihren Wirkungszusammenhang bzw. Wirkungsbereich zu erfassen sind. Die vertiefende Inventarisierung von großflächigen Denkmalen wie Parkanlagen stellt daher häufig eine personelle und zeitliche Herausforderung für die Landesdenkmalämter dar. Um diese Defizite zumindest teilweise auszugleichen und den notwendigen Schutz der Objekte zu gewährleisten, ist eine Zusammenarbeit mit qualifizierten externen Fachgutachter*innen unabdingbar.

2021 wurde vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern (LAKD M-V) eine Bürogemeinschaft für Gartendenkmalpflege und Landschaftsarchitektur mit der Aufgabe betraut, das an den denkmalgeschützten Schlosspark Ludwigslust angrenzende Wald- und Forstgebiet mit 14 Alleen in Hinblick auf Entstehungs- und Nutzungsgeschichte vertiefend zu analysieren.

Das etwa 30 Kilometer südlich von Schwerin gelegene Ludwigsluster Holz erstreckt sich westlich des Stadtgebiets von Ludwigslust und grenzt an seiner Ostseite unmittelbar an den Schlosspark. Das Untersuchungsgebiet ist eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft, bestehend aus dichten und schattigen Waldpartien, offenen Wiesenräumen und vielfältigen Sichtbeziehungen zu der umgebenden Landschaft. Es wird durch klare Gestaltungselemente in Form eines Schneisen- und Wegesystems sowie von Gräben bzw. Kanalanlagen mit den zugehörigen Bepf lanzungen von wegebegleitenden Alleen geprägt. Diese Elemente stellen die räumliche und funktionale Verbindung zur Ludwigsluster Schlossanlage her und geben das Ludwigsluster Holz als extensiv gestaltete Erweiterung des landschaftlich geprägten Schlossgartens zu erkennen.

Seit dem 17. Jahrhundert ist eine Nutzung des Ludwigsluster Holzes als Waldweide nachweisbar. Spätestens seit den 1720 er Jahren wurde das Waldgebiet vom späteren Herzog Christian Ludwig II. von Mecklenburg-Schwerin regelmäßig zur Jagd genutzt und im Zuge des Schlossneubaus als Jagdgebiet erschlossen. Mit dem Ausbau der Residenz erfolgte eine Umgestaltung des bestehenden Wald- und Forstgebietes in ein Lustgehölz durch weitläufige Schneisen, teilweise dammartig ausgebildete Wege, den Kanal und Alleenanpflanzungen entlang von wichtigen Wegeverbindungen.

Sowohl das Ludwigsluster Holz als auch der Stadtgrundriss von Ludwigslust wurden auf Grundlage einer sternförmigen Struktur entwickelt. Die so entstandene gestaltete Komposition von Park, Wildbahn und Jagdgebiet mit Schlossanlage und Stadt stellt ein in ihrer Form außergewöhnliches und bedeutendes Zeugnis gartenkünstlerischen und städtebaulichen Schaffens dar und erfordert eine entsprechende Berücksichtigung bei der Planung von räumlichen Vorhaben in der Umgebung.

Ausdehnung des Waldparks Ludwigsluster Holz (helleres Grün) und des Schlossparks Ludwigslust (dunkleres Grün), Ausschnitt TK25, 1888/1911, 2022

Nur mit Hilfe der umfangreichen und detaillierten Untersuchung des Ludwigsluster Holzes durch die Bürogemeinschaft für Gartendenkmalpflege und Landschaftsarchitektur konnte der Denkmalwert begründet und die Eintragung in die Denkmalliste realisiert werden.

Ewa De Veer

Niedersachsen

Ein Verwaltungsbau der Spätmoderne

Die Stadt Hannover entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg als Hauptstadt des neuen Bundeslandes Niedersachsen zu einem zentralen Standort für den Verwaltungs- und Dienstleistungssektor des Landes. Auch nach den 1950er Jahren entstanden hier wichtige Verwaltungsbauten, deren Bedeutung in Fachkreisen sehr früh und bundesweit erkannt wurde: Die Hauptverwaltung der Hannoverschen Verkehrsbetriebe AG (Üstra, 1961–1963 von Dieter Oesterlen), die Kirchenkanzlei der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD, 1964/65 von Ernst Zinsser) oder das Büro- und Wohngebäude des Architekten Heinz Wilke (1971/72, ehemaliges Britisches Generalkonsulat) wurden bereits in das Verzeichnis der Kulturdenkmale eingetragen. Als weitere herausragende Objekte der Zeit sind in dieser Reihe das Verwaltungsgebäude der Versicherungsgruppe Hannover (VGH, 1970 –1973 von Walter Henn) und das Gebäude der Volkswagenstiftung Hannover (1967–1969 von Oesterlen und Walter Rossow) zu nennen. Durch Abriss sind in den vergangenen zwanzig Jahren allerdings bereits bedeutende Bauten wie die Zentralverwaltung der Bahlsen Keksfabrik (1972–1974 von Dieter Bahlo, Jörn Köhnke und Klaus Stosberg, Abriss 2001), das Landesarbeitsamt Niedersachsen-Bremen (1967–1969 von Wilke, Abriss 2015), der Bau der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK, 1975–1977, ebenfalls von Bahlo, Köhnke und Stosberg, Abriss 2013) und das Verwaltungsgebäude des amerikanischen IT-Konzerns International Business Machines Corporation (das sogenannte IBM-Haus, 1967–1969 von Oesterlen, Abriss 2013) verloren gegangen.

Das ehemalige Verwaltungsgebäude der Magdeburger Feuerversicherungsgesellschaft der Hannoveraner Architekten Dieter Bahlo (1938–2015), Jörn Köhnke und Klaus Stosberg, in unmittelbarer Autobahnnähe im damals noch jungen Stadtteil Klein-Buchholz 1976 – 1978 erbaut, besticht durch den virtuosen Einsatz einer Veränderung und Erweiterbarkeit der fein gegliederten Bürolandschaft ermöglichenden, zeittypischen Stahlbetonkonstruktion mit massivem Hauptkern und pilzkopfverstärkten Mittelstützen. Die Ausbildung der Decken basiert auf einem Radialsystem, in das Plattenelemente eingehängt wurden. Die Qualität und Dauerhaftigkeit der Architektur wird durch die markante Vorhangfassade aus Glas und Aluminium und durch die Verwendung edler Materialien im Innern und eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Für die Freiflächengestaltung zeichnete der bekannte Hambur ger Garten- und Landschaftsarchitekt Uwe Isterling (1931–2016) verantwortlich. Das Gebäude und seine Freiflächengestaltung wurden im vergangenen Jahr in das Verzeichnis der Kulturdenkmale eingetragen. Es handelt sich um eine für die Bauaufgabe und -form bespielhaft ausgeprägte Architektur mit – aufgrund der sehr guten Überlieferungssituation – hohem Aussage- und Zeugniswert. Die Bedeutung und das öffentliche Erhaltungsinteresse werden unter anderem durch die Eigenschaft des Baus als bedeutender Vertreter der Spätmoderne in Niedersachsen und als wichtiges Beispiel für einen Verwaltungsbau eines Versicherungskonzerns in der Zeit der 1970er Jahre, zudem durch seine Aussage für die Bau- und Konstruktionstechnikgeschichte, durch die sehr gut überlieferte, bedeutende Innenraum- und Freiflächengestaltung und letztlich durch den prägenden Einfluss auf das Ortsbild begründet.

Rocco Curti

Hannover, Verwaltungsgebäude der Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft, heute Swiss-Life, 1976–1978, Ansicht von Nordwest, 2020

Nordrhein-Westfalen, Landesteil Rheinland

Die Pyramide von Monheim

Am Ortseingang von Monheim wächst ein pyramidales Bauwerk aus dem Boden, das zu den jüngsten Baudenkmalen im Rheinland gehört. 1988 nach dem Entwurf des Mönchengladbacher Architekten Horst Schmitges (* 1939) als Produktionsstätte und Verwaltungssitz des Unternehmens Scarabaeus Arzneimittel erbaut, verbindet es mit seiner landschaftlichen Wirkung, seiner frischen Farbigkeit, der formbildenden Stahlkonstruktion und der kompromisslosen Grundrissanlage Technizismus, Ökologie und postmodernes Formexperiment miteinander. Für die künstlerische Ausstattung des Atriums und der Direktionsräume arbeitete Schmitges eng mit dem als Mitbegründer der Gruppe ZERO bekannt gewordenen Maler, Bildhauer und Installationskünstler Heinz Mack (* 1931) zusammen.

Der Firmensitz steht exemplarisch für eine Phase extremer Individualisierung der Architektur am Übergang von der Spät- zur Postmoderne. Triebfedern einer Formexplosion in der Architektur waren insbesondere auch werbende Bauten, darunter Verkaufsräume und Firmensitze, die durch ihre Form auf das zu verkaufende Produkt hinwiesen. Die uralte archetypische Pyramidenform, das Atrium als »erleuchtendes« Zentrum der Anlage sowie der Wasserkreislauf Außenbecken-Kas-kade-Atrium ziel(t)en (derzeit ist die Anlage trockengelegt) auf zeittypische ganzheitliche und esoterische Vorstellungen der Käufer*innen naturmedizinischer Produkte ab. Zugleich wohnt der klinisch-reinen Ästhetik der Produktionsräume eine utopische Zukunftsgerichtetheit inne. Schrägverglasungen erzeugen passive Solarenergie, während die Dach- bzw. Fassadenbegrünungen sowie das umlaufende Wasserbecken das Kleinklima positiv beeinfluss(t)en. Zusätzlich sollte die Kunst Macks den Arbeitsalltag im Gebäude durch ihre ästhetische Wirkung verschönern. Für das Atrium entwarf Mack ein hängendes Glasobjekt, das aus mehreren be dampften Scheiben besteht, deren farbige Wirkung je nach Lichteinstrahlung und Betrachtungsposition variiert. Das Spiel von Licht, Farbe und Spiegelungen wirkt in die umgebenden Räume hinein.

Monheim am Rhein, Am Kieswerk 4, ehem. Firmensitz Scarabaeus, 1988, Aufnahme 2020

Auf dem Höhepunkt der postmodernen Architekturentwicklung entstanden, bediente sich Schmitges an keiner Stelle dezidiert historischer Stil- oder Formzitate, sieht man einmal von dem – allerdings stark verfremdeten – Archetyp der Pyramide ab. Es besteht aber ein typologischer Bezug zu einer Ikone der westlichen Architekturgeschichte: Denn das gegenüber dem Primärraster von fünf Metern Breite schmalere Achsenkreuz der Pyramide lässt sich in Kombination mit dem zentralen quadratischen Raum des Atriums als Variation über Palladios 1570 publizierten Idealgrundriss der Villa Rotonda begreifen. Der typologische Bezug im Grundriss ist hier als Mittel zu verstehen, um die Vielzahl von geforderten Raumfunktionen in einer zugleich einfach scheinenden Architektur anzuordnen, denn in der Außenansicht spielt der Bezug zu Palladio keine Rolle.

Sven Kuhrau

Der Münsterpark in Düsseldorf-Derendorf

Der bunte, in vier Bauabschnitten zwischen 1971 und 1984 errichtete brutalistische Wohnkomplex im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf ist ein interessantes Beispiel städtebaulicher Nachverdichtung. Er wurde im Rahmen des 2020 erschienenen Inventars »Siedlungen in Nordrhein-Westfalen, Rheinschiene« als Baudenkmal erkannt. Der Ende des vergangenen Jahres in hohem Alter verstorbene Architekt Walter Brune zeigt sich hier nicht nur als städtebaulich ambitionierter Planer, sondern auch als Immobilieninvestor, eine für Deutschland damals ungewöhnliche Aufgabenkombination, die Brune in den USA kennen- und schätzen gelernt hatte. In Derendorf fand Brune eine Blockbebauung vor, deren großer, ungeordneter Innenbereich durch heruntergekommene kleingewerbliche Werkstätten, Schuppen und Garagen geprägt war; in den Augen Brunes nicht nur ein unschöner Anblick, sondern zudem als innenstadtnaher Bereich viel zu wenig und untergeordnet genutzt. Nachdem es Brune in einem langwierigen Prozess gelungen war, zahlreiche Grundstücke in dem Areal zu erwerben, trat er in Verhandlungen mit der Stadt. Ein Bebauungsplan war erforderlich, um das ehrgeizige Projekt der Blocksanierung – unter vorherigem Abbruch zahlreicher Ge bäude auch am Blockrand – realisieren zu können.

Düsseldorf, Rheinbabenstraße 5, Glockenstraße 24, 30, 31–35, Münsterstraße 96, 100–102, Münsterpark, 1971–1984, Aufnahme 2018

Eingebettet in begrünte Freiflächen entstand ein vierteiliger, in acht- bis zwölf Geschossen vielfältig gestalteter Komplex mit über 600 Wohn-, aber auch Büroeinheiten und Infrastruktur. Brune glückte es, die enormen Baumassen durch Höhenstaffelungen, schwingende Straßenfassaden sowie eine geradezu expressive Farbigkeit aufzulockern. Sichtbeton, freistehende Treppenhausskulpturen und Laubengangerschließungen gehören hier ebenfalls zum Formenkanon Brunes.

Der größte und städtebaulich besonders wirksame Baublock ist in Schottenbauweise aus Stahlbeton errichtet. Seine geschwungene Fassade ist im Straßenbild nicht zu übersehen. Sie dominiert mit ihrer attraktiven Farbgestaltung und der kastenartigen Struktur der Maisonetteeinheiten das gesamte Umfeld. Trotzdem scheint Brunes Fähigkeit, die Baumassen gerade auch im Verhältnis zur deutlich niedrigeren Nachbarbebauung durch Höhenstaffelungen, Vor- und Rücksprünge, die schwingende Fassade sowie farbliche Akzentuierungen optisch zu reduzieren, in ihrer Variationsbreite schier unerschöpflich.

Nach seiner jahrzehntelangen Karriere als Planer von Einkaufszentren gelang Brune mit dem architektonisch qualitätvollen und städtebaulich geschickt eingebetteten Münsterpark ein großer und früher Wurf zur Attraktivitätssteigerung und Nachverdichtung eines bis dahin belanglosen innenstadtnahen Mischbereichs. Brune, der der Haupteigentümer der Gesamtanlage war, ersetzte dies durch hochwertige Miet- und Eigentumswohnungen, die er um unterschiedliche Dienstleistungsangebote und Geschäfte ergänzte.

Helmtrud Köhren-Jansen

Nordrhein-Westfalen, Landesteil Westfalen

Erfassungsprojekt zu Garten- und Parkanlagen der Nachkriegszeit

Der Botanische Garten der Ruhr-Universität Bochum ist nur eine von vielen öffentlichen Grünanlagen, die in der Epoche zwischen Wirtschaftswunder und Postmoderne entstanden sind und durch Formensprache, Material- und Pflanzenverwendung die gartenarchitektonischen Tendenzen ihrer Entstehungszeit anschaulich vermitteln. Leider ist das Wissen über das gartenkulturelle Erbe der Nachkriegszeit unzureichend, sodass weitgehend unbemerkt Grünanlagen dieser Zeit aus Unkenntnis ihres Wertes überformt, aus pflegetechnischen Gründen gestalterisch vereinfacht oder gar beseitigt werden. Archivalien und aktuelle Bestandsdokumentationen bieten daher eine wichtige Grundlage für die Erforschung, wünschenswerte Erhaltung und Instandsetzung dieser Grünanlagen.

Für einen Überblick der in der Nachkriegszeit von 1945 bis 1989 in Westfalen-Lippe geschaffenen und noch erhaltenen öffentlichen Gärten, Parks und Stadtplätze hat die LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen im Jahr 2017 ein Erfassungsprojekt initiiert. Das bis 2023 laufende Projekt »Freiräume der Nachkriegszeit in Westfalen-Lippe« umfasst neben einer Literaturauswertung und Archivrecherchen auch die Bestandsaufnahme und Fotodokumentation überkommener Anlagen. Die am Projekt beteiligten Kommunen haben ihre Archive und Planschränke mit Entwürfen, Bau- und Pflanzplänen sowie bauzeitlichen Fotografien geöffnet, sodass bislang schon manch unbekannter Schatz der Gartenkultur der Nachkriegsepoche vor dem Vergessen bewahrt werden konnte. 14 ausgewählte Anlagen wurden in der Broschüre »Gestaltete Räume – Grünanlagen der Nachkriegszeit« (2019) vorgestellt.

Beispielhaft für das vielfältige gartenkulturelle Erbe der Nachkriegszeit ist der Botanische Garten der Ruhr-Universität Bochum. Er entstand Ende der 1960er Jahre südlich der Fakultätsgebäude am Südhang des Ruhrtales. Der Garten bietet heute auf einer Gesamtfläche von 13 Hektar den Lehrenden und Studierenden Freilandbiotope für die wissenschaftlich-botanische Forschung, aber auch interessierte Besucherinnen und Besucher können im Freiland und in den Gewächshäusern Pflanzen aus aller Welt bewundern.

Terrassen, Treppen, Wege und Mauern aus Naturstein und Sichtbeton gliedern den Ruhrhang. Beton, sei es als Waschbetonplatten, Betonverbundsteine oder Strukturbeton, ist ein zeittypisches Merkmal der Freiraumgestaltung der 1960er Jahre und zeigt seine vielseitige Verwendung als Baustoff der Nachkriegsmoderne. Charakteristische Gestaltungsmerkmale sind die im Grundriss stumpfwinklig aufeinandertreffenden Stützmauern und Wege, die das terrassierte Gelände mit den verschiedenen Vegetationsbildern der Kontinente strukturieren. Die Terrassen sind so in die Landschaft ausgerichtet, dass unterschiedliche Blickbezüge in das angrenzende Ruhrtal möglich sind. Wasserbecken sowie naturnah gestaltete Bäche und Teiche zeigen spezifische Lebensräume für Pflanzengesellschaften Europas, Asiens und Amerikas. Besondere Attraktionen sind der Sumpfzypressenteich und der Chinesische Garten mit seinen Felsen, Quellen und Wasserfällen.

Bis auf kleinere Änderungen, die der Erleichterung der Pflege dienen, oder aus wissenschaftlich-botanischen Gründen erforderlich waren, ist der Botanische Garten ein gut erhaltenes, überregional bedeutendes, in die Denkmalliste der Stadt Bochum eingetragenes Zeugnis der Gartenkunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Uwe Siekmann

Ruhr-Universität Bochum, Botanischer Garten, späte 1960er Jahre, die Randausbildung des Wasserbeckens wiederholt das Gestaltungsmotiv der Gesamtanlage mit ihren im Grundriss stumpfwinkligen Flächenbegrenzungen, 2022

Rheinland-Pfalz

Naturnähe im Städtebau – Grüne Brücke Mainz

In einer Zeit, in der es im Städtebau angesichts der ››Unwirtlichkeit‹‹ der Städte zunehmend um die Rückgewinnung einer identitätsstiftenden Stadtgestalt ging, entwickelte der Künstler Dieter Magnus (* 1937) Ende der 1970er Jahre mit der sogenannten Grünen Brücke ein Paradebeispiel für eine menschenfreundliche Architektur, die bis heute ein vielbeachtetes städtebauliches Modell für eine naturnahe Gestaltung im öffentlichen Raum ist.

1977 als Brückenplattform über der Rheinallee als innerstädtische Kunst- und Naturlandschaft entworfen, sollte die gemeinsam mit dem Mainzer Ingenieur Horst Waldmann realisierte Brücke eine großzügige Erholungslandschaft für Fußgänger bilden. Die Idee, einen Fußgängerüberweg mit einem Erholungs-, Begegnungs- und Spielraum zu verbinden, der über ein reines Zweckbauwerk hinausgeht, war der auf Funktionalität und Verkehrsgerechtigkeit bedachten Stadtplanung des vorigen Jahrzehnts diametral entgegengesetzt.

Die Brücke besteht im Wesentlichen aus sechs abgestuften Plattformen, die über großzügige Treppenanlagen und Rampen miteinander verbunden sind. Die Brücke dient damit als bequemer und gefahrloser Weg über eine stark befahrene Verkehrsachse, der sowohl für Fußgänger als auch für Rollstuhlfahrer und Radfahrer geeignet ist und eine nahtlose Anbindung von der Neustadt an das Rheinufer ermöglicht. Als begrünte Plattform verfügt die Anlage außerdem über eine Platzfunktion, die mit zusätzlichen öffentlichen Erlebnisräumen, Grünanlagen, Sitz- und Spielbereichen eine hohe Aufenthaltsqualität besitzt. Die verschiedenen Aufbauten und mit Betonreliefs versehenen Wandscheiben der Brücke sorgen für eine Lärmbegrenzung und Abschirmung der Brückenbereiche.

Als Naherholungszone bezieht das Konzept bewusst Pflanzen und Wasser als Gestaltungselemente mit ein. Alle Plattformen sind demnach mit organisch eingefassten Pflanzflächen und rechteckigen Hochbeeten aus Beton ausgestattet, deren Pflanztröge als Brüstung und Rampenführung dienen, und durch verschiedene Gehölze und Gräser sowie Stein- und Sitzlandschaften gestaltet. Daneben finden sich immergrüne und rankende Efeupflanzen sowie zahlreiche Gehölze, diverse Gräser und Wildblumen. Weitere gestalterische Schwerpunkte bilden der 6 Meter hohe Wasserfall mit Findlingen und Sitzlandschaft am Treppenaufgang, der zum Feldbergplatz führt, sowie ein Quellstein als Wasserspiel auf der zur Neustadt gelegenen Plattform. Die Brücke stellt auf diese Weise einen engen Dialog zwischen den geometrisch-statischen Kunst- bzw. Architekturformen der Brücke und den organischen Formen der Natur her.

Bis heute kann die Grüne Brücke als eine einzigartige, qualitätvolle Anlage im Geiste der Zeit und der Umweltbewegung gelten, die 1970 mit dem Europäischen Naturschutzjahr ihren Ausgangspunkt nahm und bis in den Städtebau hinein Auswirkungen hatte. Sie zeigt exemplarisch, wie Gestaltung von Stadträumen auch unter künstlerischen und ökologischen Gesichtspunkten gelingen kann und wie aus der in den 1960er Jahren viel gepriesenen ››verkehrsgerechten‹‹ Stadt wieder ein Raum für Fußgänger wird.

Leonie Köhren

Mainz, Rheinallee, Grüne Brücke, 1977, Terrasse mit Wegen und Treillage, 2019

Mainz, Rheinallee, Grüne Brücke, 1977, Rampenaufgang mit Reliefwänden, 2019

Sachsen

Bauten für die katholische Kirche in der DDR

Neubauten für die Kirche in einem atheistisch geprägten Staat wie der ehemaligen DDR mag man als Anachronismus empfinden und dennoch sind in den 40 Jahren der Existenz des Landes überraschend viele davon errichtet worden. Von 1976 bis 1990 kamen allein 34 neue katholische Sakralbauten hinzu. Das war letztlich nur dank einer breiten finanziellen und materiellen Unterstützung aus der alten Bundesrepublik möglich. Sowohl das Bischöfliche Ordinariat in Dresden als auch das Gemeindezentrum St. Franziskus in Chemnitz (1953–1990 Karl-Marx-Stadt) entstanden erst nach dem Mauerbau von 1961, als die bis dahin praktizierte, unkonventionelle Hilfe nicht mehr gegeben war. Neue Möglichkeiten eröffnete ein Beschluss des DDR-Ministerrats vom Dezember 1972, der ein erstes Sonderbauprogramm in die Wege leitete. Die Kirchen konnten nun offiziell mit Finanzmitteln aus Westdeutschland von staatlichen Betrieben der DDR Leistungen und Materialien erwerben. Vier Jahre später folgte ein weiteres staatliches Angebot zum Neubau von Kirchen in Großwohnsiedlungen (zweites Sonderbauprogramm »Kirchen für neue Städte«), konkretisiert durch die Zustimmung des Politbüros der SED im Februar 1977 zum Neubau von zehn derartigen Kirchen. Die Planung der Bauten und die Vermittlung zwischen den Auftraggebern und den Baufirmen erfolgte häufig durch die Bauakademie der DDR. Die Abwicklung erfolgte über die Unternehmen »Intrac« für die Lieferung von Baustoffen und »Limex« für die Verwirklichung kompletter Bauaufträge.

Das Ordinariat in Dresden, einst Bischofssitz des Bistums Dresden-Meißen, wurde durch ein »Themenkollektiv« der DDR-Bauakademie um den Architekten Dieter Hantzsche geplant und 1978 bis 1980 im Rahmen des ersten Sonderbauprogramms errichtet. Der seinerzeit äußerst moderne Gebäudekomplex besteht aus einem L-förmigen Verwaltungstrakt, einem Eingangsbereich und einem großen Festsaal, die sich unterschiedlich hoch und mit flachen Dächern »mantelartig« um eine Kapelle mit Sakristei und den rückwärtigen Pausengarten legen. Der Verwaltungstrakt zeigt Fensterbänder im Wechsel mit weiß geschlemmten Wandscheiben. Diese Gliederung erinnert deutlich an Gebäude des Neuen Bauens in der Weimarer Republik. Die eher kompakte Gestaltung von Festsaal und Kapelle weicht davon ab. Die Anlage ist zugleich ein charakteristisches Beispiel der Nachkriegsmoderne. Sie liegt im landschaftlich äußerst reizvollen Dresdner Elbbogen, in Sichtweite der »Blaues Wunder« genannten Brücke, und fügt sich als unverwechselbar gestalteter Solitär hervorragend in die umgebende Villenbebauung ein.

Dresden, Käthe-Kollwitz-Ufer 84, Bischöfliches Ordinariat, 1978–1980, Aufnahme 2020

Chemnitz, An der Kolonie 8i, Katholische Kirche St. Franziskus, 1981–1983, Außenansicht, 2007

Für die Errichtung des Gemeindezentrums St. Franziskus von 1981 bis 1983 in der heute verkürzt ››Heckert‹‹ genannten Chemnitzer Großwohnsiedlung bildeten neben den beiden Sonderbauprogrammen die Ergebnisse des Zweiten Vatikanischen Konzils 1965 und das mit der Liturgiebewegung verbundene Aufkommen des Zentralbaus seit den 1960er Jahren als neue Gestaltungsform sakraler Architektur wichtige Grundlagen. Von Bedeutung war auch die Vorbildwirkung der Gemeindezentren westeuropäischen Typs, die zusätzlich zum Sakralraum eine Vielzahl von Nebenräumen mit verschiedenen Funktionen (Pfarrhaus und -büro, Gemeinderäume etc.) aufnehmen konnten. Das Chemnitzer Gemeindezentrum wurde von einem Kollektiv der Bauakademie der DDR, ebenfalls unter Leitung von Dieter Hantzsche entworfen, wobei Hubertus Lübeck und Martin Janetzko federführend waren.

Die vierfach in die Höhe gestaffelte Backsteinkirche St. Franziskus zeigt flache, leicht geneigte Dächer. Der seitlich eingegliederte Turm mit spitz zulaufendem Pultdach und aufgesetztem Kreuz hebt sich gestalterisch aus der Anlage hervor. Das Innere weist noch traditionelle Elemente wie ein Seitenschiff und eine erhöhte Chornische auf, trotzdem wird der Raum als Einheitsraum wahrgenommen. Die mittels Staffelung ansteigende Höhe des Innenraums verleiht diesem eine besondere Dynamik zur Altarnische hin, in der das von Werner Juza (1924–2022) geschaffene große Wandbild mit dem Sonnengesang des Heiligen Franziskus die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ins Auge fällt die sichtbare Dachkonstruktion mit Bindern aus Stahlfachwerk. Die gesamte Anlage von St. Franziskus mit Kirche, Gemeindesaal, Wohnhaus sowie einem Gebäude für den Unterrichtsraum, die Hausmeisterunterkunft und die Teeküche erscheint als ein klassisches Gemeindezentrum, dessen Teile sich um einen Innenhof gruppieren.

Chemnitz, Katholische Kirche St. Franziskus, 1981–1983, Innenraum mit Blick zum Altar, 2007

Das bischöfliche Ordinariat in Dresden und das Gemeindezentrum St. Franziskus in Chemnitz sind anspruchsvolle, mit Hilfe von Sonderbauprogrammen finanzierte kirchliche Bauten in der ehemaligen DDR, die aufgrund ihrer besonderen deutsch-deutschen Entstehungsgeschichte, der für Ostdeutschland hohen baukünstlerischen Qualität und der Einordnung in die stadträumliche Umgebung 2021 und 2007 als jüngere Kulturdenkmale Eingang in die Denkmalliste des Freistaates Sachsen gefunden haben.

Michael MüLler und Franziska Peker

Sachsen-Anhalt

Druxberge – Ergebnisse der vertieften Untersuchung

Die Dorfkirche zu Druxberge trug durch Baugrundveränderungen während der Trockenjahre ab 2016 besonders starke Schäden davon (vgl. Die Denkmalpflege 1/2020). Die damals sofort veranlasste Bodenuntersuchung zeigte ein regionaltypisches Bild – einen heterogenen Baugrund mit teils mächtigen Tonschichten. Der Baugrund war vor Jahrzehnten schon einmal ertüchtigt worden, doch leider sind die damaligen Schäden und Einzelheiten der folgenden Maßnahme unbekannt. Erste Überlegungen zur Sanierung liefen auf eine erneute Baugrundertüchtigung mit paralleler Stabilisierung des aufgehenden Mauerwerks durch Anker hinaus.

Fraglich war allerdings, ob der Schadprozess mit den vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich aufgehalten und Teile des Bauwerks näher an die Ausgangsposition verschoben werden konnten. Welche Folgen hätte der Eingriff in den Boden für die dort sicher noch vorhandenen Reste des Vorgängerbaus? Und vor allem – war mit weiteren Verformungen des Baugrunds zu rechnen?

Um dies herauszufinden, untersuchte das Fachgebiet Angewandte Geologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg den Baugrund noch einmal unter Berücksichtigung der genannten Fragen. Die erste, allerdings noch zu evaluierende Auswertung bestätigte die früheren Erkenntnisse über die Heterogenität des Baugrunds. Jedoch konnte genauer als zuvor festgestellt werden, dass die Tonschichten im östlichen bzw. südöstlichen Bereich unter der Kirche anstehen, während der Boden im Nordwesten eher sandig und stabil ist. Dies und die Mächtigkeit der Tonschichten (bis zu 13 Meter) erklären wahrscheinlich die Mauerwerksrisse besonders im Nordosten und Südwesten des Bauwerks und die relative Stabilität der Westpartie. Die Untersuchung der Tone ergab, dass die Tone quellfähig und durch die Trockenheit geschrumpft sind.

Demnach war der Prozess der Austrocknung nicht abgeschlossen und eine weitere Schrumpfung, Quellung und/oder Replastifizierung in ihren Auswirkungen nicht abzuschätzen. Unter diesen Umständen wäre eine Aussteifung des aufgehenden Mauerwerks riskant und die Herstellung eines tragfähigen Baugrunds nicht sicher erreichbar. Darüber hinaus ist eine Maßnahme dieser finanziellen Größenordnung in Einzelfällen sicher gerechtfertigt – doch ist Druxberge kein Einzelfall. Stehen die enormen Mittel für solche – zumal in ihrer Nachhaltigkeit nicht abzuschätzenden – Sicherungen zukünftig immer wieder zur Verfügung?

Druxberge, Dorfkirche von Norden, Oculus des Sakristeianbaus in Auflösung, 2020

Der aktuelle Lösungsansatz ist ein technisch möglichst einfaches System zur vorsichtigen, regelmäßigen Befeuchtung der Tonschichten, um die Veränderungen der Volumina durch Schrumpfung oder Quellung abzumildern und den Baugrund verhältnismäßig stabil zu halten. Das System müsste allerdings wartungsarm und einfach zu überwachen sein und das Verfahren sollte über einen längeren Zeitraum durch wiederholte, systematische Untersuchungen begleitet werden. Die Details werden derzeit entworfen.

Volker Seifert und Matthias Zötzl

Vom Todesstreifen zur Lebenslinie

Das ››Nationale Naturmonument Grünes Band Sachsen-Anhalt‹‹ ist ein einzigartiger Biotopverbund und zugleich ein kulturhistorisch bedeutender Erinnerungsort. Entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze umfasst es auf einer Länge von rund 1.400 Kilometern einen 50–200 Meter tiefen Bereich zwischen der einstigen Grenzlinie und dem grenznächsten Kolonnenweg. Als Trennlinie des Kalten Krieges erinnert das Grüne Band an die Opfer von Vertreibung, Enteignung, Unterdrückung sowie an die an der Grenze getöteten und verletzten Menschen. Gleichermaßen steht es aber auch für die Emanzipation der DDR-Bürger, deren Engagement im Herbst 1989 wesentlich zur Aufhebung der innerdeutschen Grenze beitrug.

Nach dem Fall der Mauer am 9. November 1989 wurden die Grenzsicherungsanlagen im 500-m-Schutzstreifen weitgehend abgebrochen bzw. verfüllt, so dass heute neben dem Kolonnenweg nur noch wenige Relikte von ihnen zeugen. In Sachsen-Anhalt zählen hierzu die Grenzübergangsstelle Marienborn, ein vollständig erhaltener Abschnitt einer Grenzsicherungsanlage in Hötensleben und mehrere Grenzwachtürme. Wüstungen weisen auf frühere Ortschaften hin, darunter die Dörfer Jahrsau und Stresow, die im Zuge des Grenzausbaus ab 1952 in landesweiten Aktionen geschleift und deren Bewohner zwangsweise umgesiedelt wurden. Weiter im Landesinnern sind als Teil der tief gestaffelten Grenzsicherungsanlagen Objekte wie Kasernen, Bunker und militärische Stützpunkte erhalten.

Um den Bedeutungsebenen des Grünen Bandes gleichrangig eine rechtsverbindliche Grundlage zu geben, wurde der 343 Kilometer lange Abschnitt Sachsen-Anhalts am 9. November 2019, pünktlich zum 30. Jahrestag der Maueröffnung, mit Inkrafttreten des Grünen-Band-Gesetzes zum Nationalen Naturmonument (NNM) ››Grünes Band Sachsen-Anhalt – vom Todesstreifen zur Lebenslinie‹‹ erhoben. Träger sind die in Sachsen-Anhalt für Naturschutz sowie für Denkmalpflege und Traditions- und Heimatpflege zuständigen Ministerien. Dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (LDA) obliegt die fachliche Begleitung. Diese beinhaltet insbesondere die systematische und flächendeckende Erfassung aller Sachzeugnisse der ehemaligen innerdeutschen Grenze und der Grenztruppen sowie die Nachqualifizierung der bisherigen Denkmalerfassung. Seit dem Beginn der Bestandsprüfung wurden bereits einige neue Objekte ausgewiesen, darunter eine Grenzkaserne in Schwanefeld, Reste eines ehemaligen Sperrzonen-Kontrollpunktes bei Osterwieck und ein Grenzsicherungsabschnitt bei Böckwitz. Bei Walbeck wird der Wiederaufbau eines 2009 demontierten Beobachtungsturmes fachlich begleitet (vgl. Die Denkmalpflege 1/2022). Die beim LDA neu gegründete Abteilung für Landesgeschichte soll unter anderem die historische Forschung zum Grenzkontext leisten. Dafür werden Akten in Archiven des gesamten Bundesgebietes gesichtet und ausgewertet, die Vereine und anderen lokalen Akteure am Grünen Band konsultiert sowie Zeitzeug*innen interviewt. Eine Referentin der Abteilung Landesgeschichte – die Autorin – strebt einen fachlichen Austausch zum Thema an. Fachlich Interessierte sind zur Kontaktaufnahme aufgerufen.

Sarah Schröder

Hötensleben, Grenzsicherungsanlage, in diesem Abschnitt authentisch im 1989 vorgefundenen Bestand erhalten, 2021

Schleswig-Holstein

Zum aktuellen Stand der Inventarisation

Die erste systematische Bestandsaufnahme der Kulturdenkmale in Schleswig-Holstein liegt mehr als 40 Jahre zurück und wurde von den unteren Denkmalschutzbehörden geleistet. Seit 1979 haben diese in unterschiedlicher Intensität und Qualität die ihnen denkmalwert erscheinenden Gebäude karteiartig erfasst und auf diese Weise einen groben Überblick über den Denkmalbestand des Landes erarbeitet. Diese schwerpunktmäßig in den 1980er und 1990er Jahren durchgeführte Erfassung ist aus heutiger Sicht ebenso grundlegend wie lückenhaft. Sie ist vom damaligen Denkmalverständnis sowie den Interessen und Vorlieben der verschiedenen Bearbeitenden geprägt. Bauten der Nachkriegsmoderne fanden etwa nur in wenigen Ausnahmefällen Beachtung und auch die Architektur des Historismus und der vorletzten Jahrhundertwende ist vergleichsweise unterrepräsentiert. Neben zeitlichen und stilistischen Lücken zeigt die Denkmalkartei außerdem regionale Schwerpunktsetzungen. Unbekannte ››weiße Flecken‹‹, etwa im Landkreis Dithmarschen oder in der Geestlandschaft, gibt es noch heute – eine verlässliche flächendeckende Inventarisation fehlt nach wie vor.

Die Novellierung des schleswigholsteinischen Denkmalschutzgesetzes 2014/15 hat mit dem Wechsel vom konstitutiven zum deklaratorischen Ausweisungsverfahren die ››Denkmalliste‹‹ eingeführt und die Unterscheidung von ››besonderen‹‹ und ››einfachen‹‹ Kulturdenkmalen zugunsten einer einheitlichen Denkmalkategorie abgeschafft. Seither hat das Landesamt für Denkmalpflege auf Grundlage der Denkmalkartei die Inventarisation der Kulturdenkmale in seinem Zuständigkeitsbereich (ohne Lübeck und ohne archäologische Denkmale) vorangetrieben: In einem ersten Projekt ››Revision und Schnellerfassung‹‹ von 2014 bis 2017 lag der Schwerpunkt auf der Überprüfung und Bewertung der ehemaligen ››einfachen‹‹ Kulturdenkmale hinsichtlich des nun gesetzlich geforderten ››besonderen Denkmalwerts‹‹. Von 2018 bis 2020 stand im Rahmen des Projekts ››Denkmalliste Schleswig-Holstein‹‹ die Qualifizierung dieser Liste und die Benachrichtigung der Denkmaleigentümer*innen im Vordergrund. Ziel dabei war es, die Bewertungsergebnisse des ersten Projekts umzusetzen und die positiv beurteilten Kulturdenkmale in die Denkmalliste zu überführen. Aus arbeitsökonomischen Gründen galten für beide Projekte regionale und inhaltliche Einschränkungen: So waren bestimmte, in ihrer Bearbeitung besonders aufwendig einzuschätzende Baugattungen, wie beispielsweise die adeligen Güter, Industrie- und militärische Anlagen, aber auch einzelne Regionen wie die Nordseeinseln einschließlich der Halligen von der systematischen Überprüfung und Nachbewertung ausgeschlossen.

Durch die enormen Anstrengungen, mit denen beide Projekte verfolgt wurden, durch einzelne Werkverträge und durch die kontinuierliche Inventarisationsarbeit im Kieler Landesamt liegt mittlerweile zumindest für Teile des Landes eine Denkmalliste vor, die den Bestand an Kulturdenkmalen – abgesehen von den genannten Einschränkungen – annähernd zuverlässig wiedergibt. Dies gilt neben der Stadt Neumünster für die Landkreise Ostholstein, Plön, Segeberg, Herzogtum Lauenburg und Nordfriesland. Fortgeschritten sind die Arbeiten auch für die Städte Flensburg und Kiel. In den anderen Landesteilen konnte eine Qualifizierung der Denkmalliste bisher lediglich punktuell und anlassbezogen erfolgen, sie setzt sich zum überwiegenden Teil nur aus den automatisch in die Liste überführten Kulturdenkmalen zusammen, die zuvor bereits im Denkmalbuch verzeichnet waren. Insgesamt steht die Bewertung und vollständige inhaltliche Bearbeitung einer Vielzahl von Kulturdenkmalen in Schleswig-Holstein noch immer aus.

Die Erkenntnis, dass die vielfältigen Aufgaben der Inventarisation nicht durch zeitlich befristete Projekte, sondern nur durch eine dauerhafte personelle Aufstockung zu leisten sind, hat sich mittlerweile durchgesetzt. Auch die Evaluation des schleswig-holsteinischen Denkmalschutzgesetzes 2020/21 hatte schließlich eine unzureichende Personaldecke zur adäquaten Umsetzung des im Grundsatz ››sehr guten Gesetzes‹‹ festgestellt. Demnächst stehen der Inventarisation drei zusätzliche feste Stellen zur Verfügung. Eine deutliche Verstärkung, mit der sich – so ist zu hoffen – zukünftig nicht nur die angesprochenen Defizite nach und nach verringern lassen, sondern auch die Erfassung und Qualifizierung der Kulturdenkmale im nördlichsten Bundesland grundsätzlich neu aufgestellt werden kann.

Diana Härtrich

Thüringen

900 Jahre alter Dielenboden

Die hochmittelalterliche Neubegründung der Stadt Erfurt beginnt mit der Abgrenzung eines eigenen Rechtsbezirks im Jahr 1120 durch Erzbischof Adalbert I. von Mainz als Ortsherrn. In einer Urkunde aus diesem Jahr benennt er erstmals einen ››villicus ville‹‹, einen Schultheißen für das neue Stadtrechtsgebiet. Das neu definierte Areal wurde ab dieser Zeit nicht nur rechtlich, sondern auch baulich neu geschaffen. Durch eine Infrastruktur und Hochbauten umfassende Neugestaltung des schon seit der Jungsteinzeit dauerhaft aufgesuchten Siedlungsraums um die namengebende Furt wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts das geschaffen, was bis heute als Stadt Erfurt besteht. Im Zentrum dieser mittelalterlichen Großstadt wurde jüngst im Zuge sanierungsbegleitender bauhistorischer Untersuchungen eine weitgehend vollständig erhaltene Balkendecke über dem Erdgeschoss mit originalem Dielenbelag aus der Zeit um/nach 1123 (d) als in situ-Befund entdeckt. Diese Balkendecke aus der Gründungsphase der hochmittelalterlichen Stadt ist Teil eines ursprünglich dreigeschossigen Baukörpers unter der heutigen Adresse Pilse 15. Der historisch überlieferte Hausname ››Zur Kemmlatte‹‹ bezeichnet zugleich den für das Hochmittelalter prägenden Haustyp der ››Kemenate‹‹. Dabei handelt es sich – wie im Falle von Pilse 15 – um zweigeschossige, meist massive Bauten mit rechteckigem Grundriss – hier circa 7,5 × 9 Meter –, bestehend aus Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss und Satteldach. Die Kemenaten umfassen jeweils einen Raum pro Geschoss, durch Balkendecken voneinander getrennt. Die Räume waren jeweils an einer Schmalseite über eine Pforte mit einem angrenzenden Bauteil verbunden, das auch die Erschließung aufnahm. Im Erdgeschossraum der Kemenaten befin det sich in der Regel der namengebende (Eck-)Kamin. Keiner dieser Bauten aus der Zeit des 12. und 13. Jahrhundert ist vollständig erhalten, da sie in Erfurt im 14. Jahrhundert durch neue Bau- und Wohnformen wie das »Stuben-Wohnen« im Obergeschoss abgelöst wurden.

Thomas Nitz

Erfurt, Pilse 15, Giebelwand Süd, Ansicht von Nord mit Baualterskartierung, 2022

Umso bedeutender ist die trotz erheblicher spätmittelalterlicher und neuzeitlicher Umbauten im Haus Pilse 15 in Erfurt jetzt entdeckte, sehr umfangreiche Überlieferung eines hochmittelalterlichen Kemenatenbaus, der zugleich für Erfurt und ganz Mitteldeutschland der älteste datierte Bau dieser Art überhaupt ist. Erhalten sind die Umfassungswände des nachträglich eingewölbten Kellergeschosses und die jeweils bis zum Obergeschoss erhaltenen aufgehenden Giebelwände der Süd- und der Nordseite. In der erhaltenen Südwand konnten im Kellergeschoss die Pfortennische, im Erdgeschoss eine Kaminwange und Teile des Pfortenbogens sowie aufgehendes Mauerwerk im Obergeschoss dokumentiert werden. Der erstaunlichste Befund ist jedoch die über dem Erdgeschoss noch weitgehend erhaltene Deckenbalkenlage mit zugehörigem originalen Bohlenbelag. Die Bohlen sind 5 Zentimeter stark und zwischen 37 und 45 Zentimeter breit. Sie sind stumpf gestoßen und mit Holznägeln auf die Deckenbalken aufgenagelt. Auf den Balken und der Untersicht der Bohlen konnte eine monochrome schwarze Erstfassung nachgewiesen werden. Das Haus Pilse 15 wurde im späten 15. Jahrhundert sehr grundlegend umgebaut, dabei um ein zweites Obergeschoss aufgestockt und in der Neuzeit durch weitere Umbauten verändert. Nach langjährigem Leerstand dienen die derzeit laufenden Arbeiten der Sanierung des Hauses zur Wiederaufnahme der nun schon 900 Jahre währenden Wohnnutzung.

Erfurt, Pilse 15, Dielenboden von 1123 über dem EG, Blick aus dem 2. OG, 2022

-

Abbildungsnachweis

1: Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Andrea Steudle — 2: Rolf Disch, SolarArchitektur — 3, 4: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Michael Forster — 5: Landesdenkmalamt Berlin, Thorsten Dame — 6: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (BLDAM), Marie Mamerow — 7: BLDAM, Katharina Steudtner— 8, 9: Landesamt für Denkmalpflege der Freien Hansestadt Bremen, Christiane Henze — 10: Behörde für Kultur und Medien, Denkmalschutzamt der Freien und Hansestadt Hamburg, Jakob Kröhn— 11: Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wolfgang Fritzsche, bearbeitet auf Grundlage von Google Earth — 12: Gabriele Pee, Archiv SHP — 13: Hansestadt Lübeck, Bereich Archäologie und Denkmalpflege, Eva Seemann — 14: Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern, Plansammlung, Bearbeitung: E. de Veer — 15: Rocco Curti, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege — 16: LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland (ADR), Hans Meyer — 17: LVR-ADR, Silvia Margrit Wolf — 18: LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen, Uwe Siekmann — 19, 20: Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Leonie Köhren — 21–23: Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Michael Müller — 24: Landesdenkmalamt (LDA) Sachsen-Anhalt, Volker Seifert — 25: LDA Sachsen-Anhalt, Sarah Schröder — 26: Beate Tomaschek, Büro für Bauforschung in der Denkmalpflege Weimar — 27: Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Thomas Nitz

© 2022 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, Germany

Articles in the same Issue

- Inhalt

- Vorwort

- Aufsätze

- Dem Ganzen verpflichtet

- Inventarisation im 21. Jahrhundert

- »Inventarisation als Daueraufgabe«

- Neue, alte Herausforderung

- Forum

- Zur Erinnerung

- (Post-)Kolonialismus als Thema der Denkmalpflege

- Denkmalschwärmen

- Berichte

- Das Erbe der Menschheit inventarisieren?

- Länderübergreifendes Erfassungsprojekt Braunkohleindustrie

- Eisenbahnbrücken als »Denkmale im Netz«

- Deep Learning in der Denkmal-Inventarisation

- Zukunftsfragen. Perspektiven für die Denkmalpflege

- Aktuelles

- Kurzberichte aus den Ländern

- Rezensionen

- Wider das Verschwinden der Dinge. Die Erfindung des Denkmalinventars

- Weiterbauen. Das Lebendige in der Architektur

- Nachrufe

- Tilmann Breuer (1931 – 2022)

- Karl Ganser (1937 – 2022)

- Stefan Winghart (1952 – 2022)

Articles in the same Issue

- Inhalt

- Vorwort

- Aufsätze

- Dem Ganzen verpflichtet

- Inventarisation im 21. Jahrhundert

- »Inventarisation als Daueraufgabe«

- Neue, alte Herausforderung

- Forum

- Zur Erinnerung

- (Post-)Kolonialismus als Thema der Denkmalpflege

- Denkmalschwärmen

- Berichte

- Das Erbe der Menschheit inventarisieren?

- Länderübergreifendes Erfassungsprojekt Braunkohleindustrie

- Eisenbahnbrücken als »Denkmale im Netz«

- Deep Learning in der Denkmal-Inventarisation

- Zukunftsfragen. Perspektiven für die Denkmalpflege

- Aktuelles

- Kurzberichte aus den Ländern

- Rezensionen

- Wider das Verschwinden der Dinge. Die Erfindung des Denkmalinventars

- Weiterbauen. Das Lebendige in der Architektur

- Nachrufe