Eisenbahnbrücken als »Denkmale im Netz«

-

Ulrich Knufinke

Projekt

Das Projekt »Eisenbahnbrücken – Denkmal im Netz« im DFG-Schwerpunktprogramm 2255 »Kulturerbe Konstruktion« setzt sich zum Ziel, die bestehenden Kriterien für die denkmalfachliche Beurteilung von Eisenbahnbrücken der Hochmoderne zu prüfen, sie weiterzuentwickeln und eine wissenschaftliche Methodik für die Einordnung der Brücken zu entwerfen.[1] Dabei verfolgt das Projekt die Hypothese, dass diese Einordnung nicht allein durch die »klassische« baumonographische Betrachtung des Einzelobjekts gelingt, sondern dass die Brücken als Bestandteile des Netzes zusammenhängend betrachtet werden müssen, damit der Denkmalwert umfassender erschlossen werden kann. Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege (NLD) und das Institut für Massivbau der Technischen Universität Dresden (IMB) führen für dieses Vorhaben ihre Kompetenzen aus Denkmalpflege, Bautechnikgeschichte und Ingenieurwissenschaft zusammen. Die untersuchten Beispiele liegen in Niedersachsen und Sachsen, sie stammen vorrangig aus dem 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Inventarisation der Eisenbahn in Deutschland

In Deutschland waren im Jahr 2020 etwa 25.000 Brückenbauwerke bei der Deutschen Bahn in Betrieb.[2] Wie der Bestand zeigt, wurde der überwiegende Teil der Brücken vor 1940 gebaut (Abb. 1). Diese Brücken wurden hauptsächlich in Gewölbe-, Stahl- oder Walzträger-in-Beton-Bauweise (WiB) errichtet. Ab 1890 kamen auch erste Stampfbetonbrücken und später Stahlbetonbrücken hinzu. Nach 1950 wurden überwiegend Stahlbetonkonstruktionen errichtet, die die übrigen Bauarten rapide verdrängten. Heute sind 30 Prozent des Bestands Stahlbetonbrücken, was somit die häufigste Bauart ist.

Übersicht der Baujahre und Bauarten der in Betrieb befindlichen Eisenbahnbrücken in Deutschland, Stand Oktober 2020

Zurzeit sind in Deutschland insgesamt rund 1.700 Brücken als Denkmal ausgewiesen.[3] Grundlage für die Ausweisungen waren die Ersterfassungen in den verschiedenen Bundesländern, die teilweise durch spezielle Gattungsinventare für die Bauten der Eisenbahn ergänzt wurden. Beispielhaft ist das dreibändige Werk »Eisenbahn in Hessen« von Volker Rödel und Heinz Schomann zu nennen.[4] Hier wurden die 115 Strecken Hessens in allen zugehörigen Teilen erfasst. Einen grundlegenden Standard zur Bewertung von Eisenbahnbrücken legte zuvor Ulrich Boeyng im Jahr 1995 mit seinem Werk »Eiserne Eisenbahnbrücken in Baden-Württemberg« vor.[5] Es stellt die Ergebnisse eines Inventarisationsprojekts vor, bei dem die vor 1920 entstandenen Brücken betrachtet wurden. Mit einem Katalog aus zehn Kriterien schuf der Autor eine Möglichkeit, unter einer Vielzahl verschiedenster Eisenbahnbrücken diejenigen herauszufiltern, die als Denkmal ausgewiesen werden sollten. Demnach erfüllt eine Brücke ein Beurteilungskriterium, wenn sie dieses im Vergleich zu den übrigen Brücken der Strecken, der Region oder des Landes am deutlichsten ausbildet. Im Sinne der Einordnung ist dazu ein komplexes Überblickswissen erforderlich, welches sich ebenso dynamisch verändert und weiterentwickelt wie der bauliche Bestand selbst. So kann beispielsweise die vergleichende Beurteilung der technischen Leistung auf dem Gebiet der statischen Theorie, die sich in einer Brücke widerspiegelt, heute auf der Grundlage einer Vielzahl neuer Forschungsarbeiten umfassender vorgenommen werden.[6] Boeyng merkte bereits an, dass jede Bestandsaufnahme nur eine Momentaufnahme sein könne.[7] Auf diesen entscheidenden Punkt wird später noch einzugehen sein. Aber auch die Bewertungskriterien erleben Veränderungen. »Da sich jede Generation ihren Denkmalbegriff neu erarbeiten muss«,[8] ändern sich zwangsläufig auch die Auswahlkriterien bzw. deren Gewichtung. Somit sind sie in regelmäßigen Abständen anzupassen. Aus den genannten Aspekten ergeben sich für die Denkmalpflege drei Aufgabenfelder: erstens die Veränderungen des Bestands zu verzeichnen, zweitens die bereits gefundenen Kriterien anzupassen und diese auf den Bestand anzuwenden und drittens die Kriterien zur Bewertung weiterzuentwickeln.

Inventarisation der Eisenbahnbrücken in Niedersachsen

Die wechselvolle Inventarisationsgeschichte der Eisenbahn in Niedersachsen ermöglicht einen guten Einblick in jene Herausforderung von Inventarisation, die in der Verbindung von Rechtsverbindlichkeit und dynamischer Veränderung liegt. Bei der Ersterfassung zwischen dem Ende der 1970er Jahre und 1990 wurde das Bundesland flächig inventarisiert und dabei auch zahlreiche prominente historische Eisenbahnbrücken in die Liste aufgenommen, wie die imposante Elbbrücke bei Dömitz aus dem Jahr 1873 (Abb. 2). Dabei wurden vor allem Brücken ausgewiesen, die aus architektur- und bautechnikgeschichtlicher Sicht von Bedeutung waren, ohne die Bedeutung aus dem Streckenkontext heranzuziehen. Die Brücke des Bahnhofs Bismarckstraße von 1911 bezeugt in repräsentativen Jugendstilformen Anspruch und Stand des Eisenbahnbrückenbaus ihrer Zeit (Abb. 3). Sie entstand aber darüber hinaus wie viele weitere Brücken auf der Strecke im Zuge der Gleishochlegung in der Stadt Hannover und gehört somit zu einem umfangreichen, das Stadtbild prägenden Bauprogramm, aus dem sich geschichtliche und städtebauliche Bedeutungen für das Bauwerk ableiten.

Dömitzer Elbbrücke, 1873, mit den 16 erhaltenen Schwedlerträgern, 2021

Hannover, Eisenbahnbrücke am Bahnhof Bismarckstraße, 1911 fertiggestellt, 2022

In den Jahren 1998 bis 2001 konnte in einem umfangreichen Inventarisationsprojekt auch streckenweise inventarisiert werden. Diese Inventarisationskampagne integrierte die Ergebnisse eines Forschungsprojekts der Universität Hannover aus den Jahren 1982/83, bei dem die Bahnhöfe mit ihren Umgebungen aufgenommen worden waren.[9] Nun kamen ergänzend die Ingenieur- und Betriebsbauten von 39 Strecken hinzu, die ausschließlich im 19. Jahrhundert errichtet worden waren. Es wurden 2.500 Streckenkilometer mit etwa 2.500 Objekten erfasst.[10] Inventarisiert wurden neben den Brücken, Tunneln, Viadukten und Durchlässen auch die Betriebsbauten wie Stellwerke, Lokschuppen, Güterschuppen, Bahnwärterhäuser, Dienstgebäude, Werkstattgebäude, Ausbesserungen und Betriebswerke. Die Vororterfassung, die Literaturrecherche und das Archivmaterial wurden mit den Informationen aus der Niedersächsischen Denkmalkartei und dem Querschnittsbereich Industriedenkmalpflege abgeglichen und in einer umfangreichen »Eisenbahnkartei« zusammengefasst. Wegen des großen Umfangs wurden nur die Erfassung, Dokumentation und Materialsammlung abgeschlossen. Auf Grundlage der erhobenen Daten entstand außerdem eine Dissertation von Burkhard Wollenweber zu den Eisenbahnbrücken Niedersachsens, die ein grundlegendes bautechnikgeschichtliches Koordinatensystem entwickelte.[11]

Nach dem Ende des Projekts musste das Landesamt über die Ausweisungsvorschläge entscheiden, ohne weitere personelle Unterstützung. Es wurden vor allem aufwendig gestaltete Brücken, weitspannende Brücken und solche mit einem hohen Baualter ausgewiesen. Auch jetzt wurde nur in wenigen Fällen bei der Ausweisung der Streckenkontext berücksichtigt, zumal insbesondere die jüngeren Strecken und einige Strecken im Nordwesten des Landes seinerzeit nicht inventarisiert werden konnten. Eine umfassende Publikation zum Projekt steht leider noch aus. Allerdings werden die als Denkmal ausgewiesenen Eisenbahnbrücken Niedersachsens zurzeit auf denkmalatlas.niedersachsen.de online veröffentlicht (Abb. 4).

Eisenbahnbrücken mit Denkmalstatus, Überblick über den Bestand in Niedersachsen, 2022

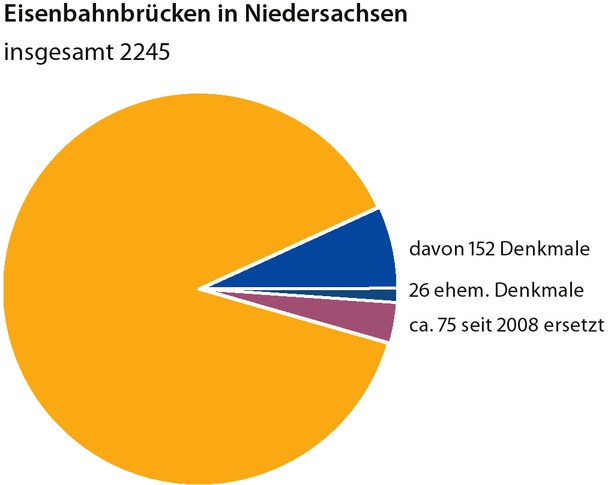

Die Gesamtanzahl von Eisenbahnbrücken in Niedersachsen ist nicht bekannt, es werden aktuell aber circa 2.245 Eisenbahnbrücken von der Deutschen Bahn betrieben, was den überwiegenden Anteil ausmacht. Zu den stillgelegten Brücken, den Brücken der Kleinbahnen und den Brücken anderer Netzbetreiber liegen keine Zahlen vor. Dem gegenüber stehen 178 Brücken, die als Baudenkmale ausgewiesen waren. Mittlerweile wurde die Zahl durch Umbauten und Abrisse um 26 Brücken verringert, sodass derzeit von 152 eingetragenen Baudenkmalen auszugehen ist (Abb. 5).[12]

Anteil der Denkmale am Eisenbahnbrückenbestand in Niedersachsen, 2022

Transformationen eines Denkmalbestands

Der Denkmalbestand wird durch verschiedene Arten von Intervention sowohl auf der Ebene des Einzelbauwerks als auch auf der Ebene des Gesamtbestands transformiert. Bei Instandsetzung oder Umbau einzelner Bauwerke gehen Originalsubstanz und damit die notwendige Authentizität der Baudenkmale verloren, die »transformierten« Bauwerke müssen je Umfang der Intervention denkmalfachlich neu bewertet werden. Durch die zunehmende Zahl von Ersatzneubauten verändert sich das Gesamtbild, dabei können überrepräsentierte Bauarten im Laufe der Zeit seltener werden und so sind auch hier neue Einordnungen notwendig.

Die Erhaltung historischer Eisenbahnbrücken unterliegt nach wie vor einem hohen Veränderungsdruck, da die bisherige investive Finanzierungsstrategie seitens des Bundes den Ersatzneubau begünstigte. In den Jahren 2008 bis 2020, in denen die erste und zweite Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV I und II) galt, wurden in Niedersachsen etwa 75 Eisenbahnbrücken ersetzt, in ganz Deutschland circa 1.000 (Abb. 6). Die Transformation des Bestands, die sich daraus ergibt, lässt sich deutlich an der Zusammensetzung der Bauarten ablesen. Im Jahr 2008 waren unter den 1.000 Brücken noch 35 Prozent mit einem Stahlüberbau, 33 Prozent mit einem Überbau aus Walzträger-in-Beton und 22 Prozent Gewölbebrücken. 2020 besaßen die Brücken zu 67 Prozent einen Stahlbetonüberbau. Stahlüberbauten waren nur noch mit 17 Prozent, Walzträger-in-Beton mit 6 Prozent und Gewölberücken mit 4 Prozent vertreten. Diese Entwicklung zeigt, dass die älteren Bauweisen überwiegend durch Stahlbetonbauwerke ersetzt werden.

Bauarten der zwischen 2008 und 2020 ersetzten Eisenbahnbrücken in Deutschland vor und nach dem Ersatz, 2022

Betrachtet man die Brückenlängen der 1.000 in Deutschland ersetzten Brücken, fällt auf, dass vermehrt Brücken mit einer Länge von 15 bis 20 Metern ersetzt wurden. Vom Gesamtbestand in Deutschland weisen 4.000 Brücken diese Bauwerkslänge auf, und unter den ersetzten Brücken waren es 210, was ein Anteil von 5,3 Prozent ist. Bei den anderen Bauwerkslängen ist der Anteil an veränderten Brücken mit durchschnittlich 3,9 Prozent wesentlich geringer. Die gefährdeten Brücken sind demnach nicht die großen und imposanten Bauwerke, deren Bedeutung sich unmittelbar erschließt, sondern die kleineren, deren Verlust nicht so deutlich auffällt.

Der Denkmalbestand in Niedersachsen hat seinen Schwerpunkt bei den aufwendig gestalteten Brücken und Brücken mit großem Bauvolumen. Viele kleine Brücken, Brücken, die nach Musterentwürfen errichtet wurden, oder Brücken, die typische Umbauten, Anpassungen und Sanierungen erfuhren, wurden nicht als Kulturdenkmale ausgewiesen. Insbesondere bei den kleineren Brücken, die einen Großteil des Bestands ausmachen, sind allerdings die größten Verluste festzustellen. Insofern hat sich das Bild des Gesamtbestands in den zurückliegenden Jahrzehnten maßgeblich verändert und es verändert sich weiter. Gleichzeitig kann auch den kleineren Bauten als Bestandteil und als wichtige Repräsentanten einer Eisenbahnlinie als»Kulturstraße« durchaus ein Denkmalwert zukommen und es ist lohnend, sie unter einem weiter gefassten Begriff erneut zu betrachten.[13]

Glücklicherweise konnte in der Neufassung der dritten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV III, 2020–2029) zwischen Bund und Bahn erreicht werden, dass die geschützten Anlagen und Bauten der Eisenbahn nicht erneuert, sondern instandgesetzt werden können. Aus unserer Sicht kann die zukünftig besondere Berücksichtigung von Baudenkmalen bei Instandsetzungen im Rahmen der LuFV eine Vorreiterrolle einnehmen, wenn es darum geht, neben dem Erhalt von kulturellen Werten auch substanziell im Sinne der Ressourcenökonomie Baumaterial und Mittel zu schonen.

Fazit

Die Betrachtung und denkmalfachliche Bewertung von Brückenbauwerken als Teil eines weitgespannten Infrastruktur-Netzes erfordert eine neue »systemreferenzierte« Herangehensweise. Eisenbahnbrücken als wichtige Teile dieses übergreifenden infrastrukturellen Netzes sind ständiger Veränderung durch Instandhaltung, Reparatur und Erneuerung unterworfen. Die einzelne Konstruktion wird dabei als Element der dynamischen Entwicklung des komplexen Netzwerks »Eisenbahn« verstanden. Dies ist aus funktionalen und ökonomischen Gründen unumgänglich. Eine vollständige materielle Erhaltung aller Elemente ist daher allenfalls zeitweise, wohl nicht aber auf Dauer möglich. Die Zeugnisse der Veränderungsgeschichte sind – rückblickend – »Teil« des Denkmals und – vorausblickend – Randbedingung für zukünftige denkmalpflegerische Erhaltungskonzepte.

Die dargestellte Transformation des Bestands in den letzten beiden Jahrzehnten zeigt, dass die Inventarisation fortgeführt werden muss. Dabei stellt sich die übergeordnete Frage, inwieweit sich der Denkmalwert des Einzelobjekts in Bezug auf den dynamisch sich verändernden Gesamtbestand und auf die jeweiligen Anforderungen an Funktionalität definiert und entsprechend angepasst werden kann. Daraus ergibt sich das übergeordnete Ziel, weitere Bewertungskriterien für die Denkmalwürdigkeit und -fähigkeit von Infrastrukturbauten zu entwickeln und die bestehenden neu zu gewichten. Aus dem Streckenkontext kann sich eine Bedeutung für die einzelne Brücke ergeben, die bisher nicht konsequent untersucht wurde, dies sollte ein Schwerpunkt in der zukünftigen Inventarisation sein. Die Folge wäre, dass fortan seltener die »besonderen« Brücken in den Fokus rücken, sondern häufiger die »typischen«, die den Bestand einer Strecke ausmachen. Ein weiterer Schwerpunkt wäre, wie viel Veränderung zugelassen werden kann, um die Nutzung der Brücken zu ermöglichen und eine Integrität als Infrastrukturobjekt zu bewahren. Die LuFV III bietet die Chance, einige Brücken in ihrer ursprünglichen Nutzung zu erhalten und nicht zum funktionslosen »Museumsbahn-Bestand« werden zu lassen.

-

Abbildungsnachweis

1, 5, 6: Technische Universität Dresden, Institut für Massivbau, Johanna Monka-Birkner — 2–4: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Moritz Reinäcker

© 2022 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, Germany

Articles in the same Issue

- Inhalt

- Vorwort

- Aufsätze

- Dem Ganzen verpflichtet

- Inventarisation im 21. Jahrhundert

- »Inventarisation als Daueraufgabe«

- Neue, alte Herausforderung

- Forum

- Zur Erinnerung

- (Post-)Kolonialismus als Thema der Denkmalpflege

- Denkmalschwärmen

- Berichte

- Das Erbe der Menschheit inventarisieren?

- Länderübergreifendes Erfassungsprojekt Braunkohleindustrie

- Eisenbahnbrücken als »Denkmale im Netz«

- Deep Learning in der Denkmal-Inventarisation

- Zukunftsfragen. Perspektiven für die Denkmalpflege

- Aktuelles

- Kurzberichte aus den Ländern

- Rezensionen

- Wider das Verschwinden der Dinge. Die Erfindung des Denkmalinventars

- Weiterbauen. Das Lebendige in der Architektur

- Nachrufe

- Tilmann Breuer (1931 – 2022)

- Karl Ganser (1937 – 2022)

- Stefan Winghart (1952 – 2022)

Articles in the same Issue

- Inhalt

- Vorwort

- Aufsätze

- Dem Ganzen verpflichtet

- Inventarisation im 21. Jahrhundert

- »Inventarisation als Daueraufgabe«

- Neue, alte Herausforderung

- Forum

- Zur Erinnerung

- (Post-)Kolonialismus als Thema der Denkmalpflege

- Denkmalschwärmen

- Berichte

- Das Erbe der Menschheit inventarisieren?

- Länderübergreifendes Erfassungsprojekt Braunkohleindustrie

- Eisenbahnbrücken als »Denkmale im Netz«

- Deep Learning in der Denkmal-Inventarisation

- Zukunftsfragen. Perspektiven für die Denkmalpflege

- Aktuelles

- Kurzberichte aus den Ländern

- Rezensionen

- Wider das Verschwinden der Dinge. Die Erfindung des Denkmalinventars

- Weiterbauen. Das Lebendige in der Architektur

- Nachrufe

- Tilmann Breuer (1931 – 2022)

- Karl Ganser (1937 – 2022)

- Stefan Winghart (1952 – 2022)