Zusammenfassung

Fluchtbedingte Einwanderung wirkt sich auf die Street-Level-Organizations in Aufnahmeländern aus. Dieser Beitrag richtet den Fokus auf die Jobcenter in Deutschland. Im Zentrum stehen die Erfahrungen von Fach- und Führungskräften in Jobcentern mit der psychischen Gesundheit von geflüchteten Klient*innen und ihr institutioneller Umgang damit. Eine standardisierte Onlinebefragung unter diesen Beschäftigten zeigt, dass diese häufig eine relative psychische Stabilität bei Klient*innen beobachten und mental Health eher selten als große Herausforderung wahrnehmen. Die Prävalenz psychischer Erkrankungen schätzen sie bei geflüchteten Klient*innen ähnlich hoch ein wie bei nicht geflüchteten. Es scheinen nur wenige Strategien der Street-Level-Organizations zum Umgang mit psychischer Erkrankung bei geflüchteten Klient*innen zu existieren, vielmehr gibt es eine Verantwortungsverlagerung auf die Fachkräfte als Street-Level-Bureaucrats. Fachliche Vorgaben sollten unter Einbezug gesundheitswissenschaftlicher Expertise weiterentwickelt und Fachkräfte stärker qualifiziert werden.

Abstract

Refugee-related immigration has an impact on the work of street-level organizations in receiving countries. The article looks at job centers in Germany. It examines the experiences of professionals and managers in job centers with the mental health of refugee clients entitled to benefits and the institutional handling of these challenges. A standardized online survey shows that these employees of job centers often observe relative mental stability among refugees and rarely perceive mental health as a major challenge. However, they estimate the prevalence of mental illness among refugees to be similar to that of non-refugees. Street-level organizations seem to have few strategies for dealing with mental illness among refugees, but rather shift responsibility towards street-level bureaucrats. In order to improve professionalization, these should should be better qualified and existing professional guidelines should be further developed with the support of health science experts.

1 Einführung und Fragestellung

Trotz oft widrigster Lebenserfahrungen sind viele der nach Deutschland oder in andere wohlhabende Länder[1] Geflüchteten nicht psychisch erkrankt; gleichwohl kommen Depressionen, Angststörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen bei ihnen häufiger vor als beim Bevölkerungsdurchschnitt (Brücker et al. 2019; Fazel et al. 2005; Hoell et al. 2021; Metzing et al. 2020; Niederkrotenthaler et al. 2020). Ältere Menschen und Frauen scheinen häufiger psychisch zu erkranken und berichten seltener von psychischem Wohlbefinden. Studien kommen zum Ergebnis, dass psychische Einschränkungen die Integration in eine Aufnahmegesellschaft und deren Erwerbssystem erschweren (Dietrich et al. 2023; Lai 2022). Erfolg auf dem Arbeitsmarkt wirkt sich hingegen positiv auf die psychische Gesundheit aus, insbesondere bei männlichen Geflüchteten (Ambrosetti et al. 2021; Hajak et al. 2021).

Gesundheit[2] ist somit ein Thema, dem sich Arbeitsverwaltungen aufgrund ihres Auftrages, Menschen in Ausbildung und Erwerbsarbeit zu integrieren, grundsätzlich stellen müssen. Bislang ist die Frage, wie Arbeitsverwaltungen die psychische Gesundheit ihrer Klient*innen wahrnehmen und wie sie mit ihr umgehen, nur wenig untersucht. In den letzten Jahren ist das Interesse daran aber gewachsen (z. B. Baumberg Geiger 2017; Gühne et al. 2017a; Oschmiansky et al. 2017; Kupka/Popp 2018; Reims et al. 2024). Generell ist davon auszugehen, dass in Deutschland jede*r vierte Erwachsene von einer psychischen Erkrankung betroffen ist (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde 2023). Das Problem ist somit individuell als auch gesellschaftlich von erheblicher Bedeutung. Laut Paul et al. (2016) kommen psychische Auffälligkeiten mit Krankheitswert bei Arbeitslosen doppelt so häufig vor wie bei Erwerbstätigen. Geflüchtete, die von Jobcentern im Rahmen des Sozialgesetzbuchs Zweites Buch (SGB II) betreut werden und die in diesem Artikel im Mittelpunkt stehen, sind Menschen, die mindestens über eine Aufenthaltserlaubnis verfügen, sich also nicht mehr im Asylverfahren befinden (genauer vgl. Abschnitt 2). Unter ihnen dürfte das Ausmaß psychischer Erkrankungen ebenfalls hoch sein. Aber gerade in Bezug auf die psychische Gesundheit geflüchteter Klient*innen und deren Betreuung durch Arbeitsverwaltungen mangelt es an Forschung (Abschnitt 3.2). Die Jobcenter als Teil der deutschen Arbeitsverwaltung sind zu institutionellen Gatekeepern (Struck 2001) auf dem Weg vieler Geflüchteter in die Aufnahmegesellschaft und deren Erwerbssystem geworden. Den Sicht- und Handlungsweisen dieser Street-Level-Organizations, die zentrale integrationspolitische Akteure sind, kommt also eine hohe Bedeutung zu (Abschnitt 2).

Auf Basis einer Onlinebefragung von Führungs- und Fachkräften in Jobcentern untersucht dieser Beitrag zwei Forschungsfragen. Erstens: Wie nehmen die befragten Jobcenter-Beschäftigten die psychische Gesundheit geflüchteter Klient*innen wahr? Zweitens: Wie gehen Jobcenter vor, sofern sie bei geflüchteten Klient*innen psychische Probleme und Erkrankungen vermuten oder feststellen? Als Street-Level-Organizations verfügen Jobcenter und die dort beschäftigten Street-Level-Bureaucrats (siehe auch Abschnitt 2) über erhebliche Handlungsspielräume bei der Organisation und Ausrichtung ihrer Arbeit. Diese Handlungsspielräume werden näher beleuchtet. Dabei interessieren wir uns neben psychischen Problemen und Erkrankungen auch für psychische Stabilität und Resilienz.

Der Beitrag ist folgendermaßen aufgebaut: In Abschnitt 2 skizzieren wir die Institution Jobcenter und ihre geflüchteten Klient*innen auch aus einer theoretisch-konzeptionellen Perspektive. Abschnitt 3 bietet einen Überblick zum Forschungsstand. In Abschnitt 4 erläutern wir die methodische Vorgehensweise und die Daten, die dem Beitrag zugrunde liegen. Abschnitt 5 stellt die empirischen Befunde der Online-Erhebung in Jobcentern vor: In Abschnitt 5.1 werden Einschätzungen zu und Sichtweisen auf die psychische Gesundheit geflüchteter Klient*innen skizziert und es wird dargelegt, wie Jobcenter versuchen, eventuelle psychische Probleme zu erkennen. In Abschnitt 5.2 stellen wir die Angaben der Jobcenter zu der Frage vor, wie sie mit eventuellen psychischen Problemen von geflüchteten Klient*innen umgehen. In Abschnitt 6 werden die empirischen Befunde diskutiert und Handlungsbedarfe formuliert. Der Beitrag endet in Abschnitt 7 mit einem Fazit und der Benennung weiteren Forschungsbedarfs.

2 Jobcenter und geflüchtete Klient*innen

Jobcenter haben die Aufgabe, die gesetzlichen Regelungen im SGB II umzusetzen. Wesentliches Ziel ist die „Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Ausbildung oder Arbeit“ (§ 1 SGB II). Zu den Aufgaben der Jobcenter gehören neben der Auszahlung von Geldleistungen, der Beratung, Arbeitsvermittlung und Qualifizierung auch die soziale Unterstützung (z. B. Coaching, Förderung von Bildung und Teilhabe für schulpflichtige Kinder) sowie – in Kooperation mit den Kommunen – die Beratung bei Schulden, bei der Betreuung von Angehörigen sowie bei psychischen Problemen (§ 16a SGB II). Im Jahr 2023 existierten in der Bundesrepublik 406 Jobcenter; etwa drei Viertel sind als sogenannte „gemeinsame Einrichtungen“ der Bundesagentur für Arbeit (BA) und der jeweiligen Stadt oder des jeweiligen Kreises organisiert, d. h. der Bund und die kommunale Ebene betreiben ein Jobcenter in gemeinsamer Verantwortung. Ein Viertel der Jobcenter wird von den kommunalen Behörden allein betrieben („zugelassene kommunale Träger“, im Folgenden verkürzt zu: kommunale Jobcenter).

Jobcenter sind auch für die Beratung und Vermittlung vieler Geflüchteter zuständig. Eine Bedingung ist, dass diese – in der Regel nach einem positiv abgeschlossenen Asylverfahren – mindestens über eine Aufenthaltserlaubnis verfügen.[3] Klient*innen von Jobcentern sind so beispielsweise nach dem Grundgesetz anerkannte Asylberechtigte, nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannte Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigte (genauer zu diesen Gruppen vgl. Fendel/Schreyer 2022). Geflüchtete mit ukrainischer Staatsbürgerschaft erhalten als Sonderregelung eine Aufenthaltserlaubnis „zum vorübergehenden Schutz“ bereits kurz nach Einreise und ohne vorherigen Asylantrag (Schreyer et al. 2024). Sie werden bei Hilfebedürftigkeit also relativ bald nach ihrer Flucht von Jobcentern betreut. Diese verschiedenen Gruppen im SGB-II-Bezug werden im Folgenden verkürzt als geflüchtete Klient*innen bezeichnet. Alle Personen mit Aufenthaltserlaubnis haben rechtlich unbeschränkten Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und, bei Vorliegen der auch für nicht geflüchtete Klient*innen geltenden Voraussetzungen, zu Förderinstrumenten sowie zu Gesundheitsdienstleistungen einschließlich Psychotherapie. Faktisch gilt der Zugang von Geflüchteten zu letzteren aber, nicht zuletzt vor dem Hintergrund von Kommunikationsschwierigkeiten, als prekär und gemessen am Bedarf als unzureichend (Töller et al. 2020).

Gerade in Bezug auf geflüchtete Klient*innen besteht eine Gefahr des Otherings: Im Wissen um deren oftmals widrigste Lebensumstände und Gewalterfahrungen könnten Beschäftigte von Jobcentern Geflüchteten generell psychische Probleme bis hin zu Erkrankungen zuschreiben, selbst wenn diese im konkreten Fall nicht bestehen oder sich einige Geflüchtete umgekehrt gerade durch hohe psychische Stabilität auszeichnen. Allgemein bezeichnet Othering einen Prozess, in dem eine Personengruppe als „anders“ gedacht und stigmatisiert wird (Grove/Zwi 2006). „A dominant Western deficits model that defines refugee people as traumatised victims“ (Hutchinson/Dorsett 2012: 55) kann als ein solches Othering begriffen werden. Dieses beinhaltet das Risiko, über die Ausblendung der Stärken vieler Geflüchteter (ungewollt) zu deren Entfremdung beizutragen, was die (Arbeitsmarkt-)Integration hemmen und ihre Gesundheit negativ beeinflussen kann (zur Berücksichtigung dieses Konzepts in der Online-Erhebung vgl. Abschnitt 4).

Eine gelungene Erwerbsintegration von Geflüchteten gilt „gerade in Arbeitsgesellschaften wie der bundesdeutschen [als] ein Katalysator für die ökonomische, soziale und kulturelle Integration“ (Seidelsohn et al. 2020: 162). Jobcentern kommt hier eine wichtige Rolle zu, sind sie doch institutionelle Gatekeeper auf dem Weg geflüchteter Klient*innen in die deutsche Aufnahmegesellschaft und deren Erwerbssystem. Als solche repräsentieren Jobcenter „spezifische institutionelle und organisatorische Kontexte und gestalten und kontrollieren Statusübergänge im Lebensverlauf“ (Struck 2001: 30). Die „Übergangspolitiken“ von Gatekeepern gehen mit „wirkungsmächtigen Entscheidungen an der Schnittstelle biographischer Verläufe und institutioneller und organisatorischer Regulierungen und Verfahren“ einher (Struck 2001: 30). Inwieweit am Ende dieser Verläufe Integration bis hin zur deutschen Staatsbürgerschaft oder Exklusion bis hin zur Abschiebung[4] steht, kann auch vom jeweiligen Agieren der Jobcenter abhängen.

Denn Jobcenter sind Teil der Street-Level-Bureaucracy (Lipsky 2010), der allgemein eine mittelnde Funktion zwischen Staat und Bürger*innen zukommt. Als solche sind sie Street-Level-Organizations, bei denen es sich nach Brodkin (2016: 445) um „public, private, and mixed organizational forms“ handeln kann. Street-Level-Organizations verfügen über beträchtlichen Spielraum sowohl bei ihrer institutionellen Ausrichtung und Organisation als auch bei der Bereitstellung ihrer Dienstleistungen. Die Integrationsfachkräfte als Street-Level-Bureaucrats auf der operativen Ebene des Jobcenters (im Folgenden verkürzt als: Fachkräfte) müssen die Klient*innen unterstützen, diesen gleichzeitig aber auch bestimmte Aktivitäten abverlangen, diese Aktivitäten kontrollieren und Klient*innen gegebenenfalls sanktionieren. Die Einschätzung der psychischen Gesundheit der Klient*innen spielt dabei eine große Rolle. Bei der Frage, wie sie hier vorgehen und welche Konsequenzen sie aus dem Verhalten von Klient*innen ziehen, stehen ihnen diskretionäre Spielräume offen. Die Onlinebefragung zielt im Schwerpunkt auf die Ebene der Street-Level-Organization, beleuchtet aber auch das Handeln der Street-Level-Bureaucrats (genauer vgl. Abschnitt 4).

3 Jobcenter und psychische Gesundheit von Klient*innen: Forschungsstand

Im Folgenden geben wir einen Überblick über Studien zu Arbeitsverwaltungen, in denen die psychische Gesundheit der Klient*innen thematisiert wird. Der Überblick ist breiter gefasst als die Thematik dieses Beitrags, da die Literaturlage nicht zufriedenstellend ist und unser Beitrag somit auf eine Forschungslücke zielt. In Abschnitt 3.1 richten wir den Fokus auf Klient*innen im Allgemeinen und in Abschnitt 3.2 auf geflüchtete Klient*innen im Besonderen.

3.1 Jobcenter und psychische Gesundheit von Klient*innen allgemein

Schubert et al. (2013: 33) schätzen auf Basis von Krankenkassendaten, dass mehr als ein Drittel der Klient*innen im SGB II von psychischen Erkrankungen betroffen ist. Im qualitativen Forschungsprojekt „Psychisch Kranke im SGB II – Situation und Betreuung“ (Oschmiansky et al. 2017) wurden Fachkräfte und psychisch kranke Klient*innen im SGB II befragt. Letztere äußern häufig den Wunsch nach einer Erwerbstätigkeit (Gühne et al. 2017b). Dieser Wunsch wird jedoch vom Jobcenter oft nicht aufgegriffen, solange es den Betroffenen nicht besser geht. Stattdessen reduzieren manche Jobcenter die Kontakte und schicken Betroffene nach Hause, damit sie gesunden, bevor sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen können (Gühne et al. 2017a), denn psychische Gesundheit gilt üblicherweise als „Voraussetzung für eine gelingende Integration“ (Töller et al. 2020: 38). Gerade bei psychisch beeinträchtigten Personen trägt die Teilhabe am Erwerbsleben aber oftmals zur Stabilisierung und Gesundung bei.

Oschmiansky/Popp (2020) konstatieren Schwierigkeiten von Fachkräften, psychische Beeinträchtigungen von Arbeitslosen im SGB II zu erkennen, und mahnen mehr institutionelle Unterstützung und Professionalisierung in Jobcentern an. Laut Kupka/Popp (2018, 2020) gibt es kaum verbindliche Strategien für Fachkräfte, um psychische Gesundheitsprobleme zu identifizieren und mit ihnen angemessen umzugehen. Es liegt in ihrem Ermessen, ob sie sich auf ihr „Bauchgefühl“ verlassen oder die Expertise der medizinischen oder psychologischen Fachdienste der BA (Ärztlicher Dienst, Berufspsychologischer Service) hinzuziehen. Diese Dienste werden in unterschiedlichem Maße genutzt. In einigen Fällen zögern Fachkräfte, mögliche psychische Probleme anzusprechen, weil sie wissen, dass Therapien selten verfügbar sind. Auch nutzen sie verschiedene Betreuungsstrategien von unterstützend-empathischem Verhalten bis hin zum Einsatz von Sanktionen; letztere können psychische Probleme unter Umständen verstärken.

Der Umgang mit psychisch kranken Arbeitslosen in britischen Jobcentern wird im Vergleich als problematischer beschrieben. Wright et al. (2022) thematisieren insbesondere Leistungssanktionen als Ausdruck eines punitiv-repressiv agierenden Sozialstaats. Ihre Studie zum Universal Credit, einer Grundsicherungsleistung ähnlich dem deutschen SGB II, betont die negativen Auswirkungen der Fallbearbeitung in britischen Jobcentern auf die psychische Verfassung der Klient*innen, die durch Furcht vor Sanktionen, finanzielle Not, Überwachung (durch ein Online-Tool der Jobcenter) und soziale Isolation (durch den Wegfall persönlicher Beratung) gekennzeichnet sei. Wright et al. (2022: 165) kommen zum Ergebnis, dass es primär darum gehe, „to disqualify those with common mental health problems from state support“. Psychisch kranken Menschen würden unter Strafandrohung unangemessene Bewerbungsanstrengungen für unpassende Jobs auferlegt, und sie bekämen keine qualifizierte Unterstützung. Studien aus Großbritannien beschreiben ferner, dass Leistungskürzungen zu unterschiedlichen Formen psychischen Leids bis hin zu Gedanken an Suizid führen (Wright et al. 2022; Williams 2020, 2021).

3.2 Jobcenter und psychische Gesundheit geflüchteter Klient*innen

Bähr et al. (2021) berichten in Bezug auf Neuzugänge ins SGB II, dass Klient*innen aus Syrien und dem Irak – verglichen mit anderen Neuzugängen – geringere gesundheitliche Einschränkungen aufwiesen. Die Autor*innen differenzieren dabei allerdings nicht zwischen physischen und psychischen Einschränkungen. Quantitative Befunde zur Prävalenz psychischer Erkrankungen bei geflüchteten SGB-II-Klient*innen finden sich in der Literatur nicht.

Die Betreuung Geflüchteter durch die Arbeitsverwaltung in Deutschland wurde in verschiedenen, vorwiegend qualitativen Studien beleuchtet. Das Thema psychische Gesundheit wird in den Studien meist erwähnt, aber nicht vertieft untersucht (Büschel et al. 2015; Dietz et al. 2018; Scheu et al. 2020; Falkenhain/Hirseland 2024). Knapp et al. (2017) verweisen in ihrer Untersuchung von Arbeitsagenturen und Jobcentern auf die häufige Unsicherheit von Fachkräften dabei, gesundheitliche Einschränkungen zu erkennen und angemessen mit ihnen umzugehen. Auch Boockmann/Scheu (2019: 408–410) zeigen, dass psychische Problemlagen von geflüchteten Klient*innen für Fachkräfte in Jobcentern „nicht immer sofort erkennbar [sind], da deren Beobachtung auch an sprachlichen Defiziten scheitere“. Gerade bei Dolmetscher*innen aus dem familiären Umfeld würde „über Problemlagen wie Schulden, Gesundheit oder Suchtprobleme nicht offen gesprochen“. Für das Erkennen und Bearbeiten psychischer Probleme fehle es zudem an Zeit und Ressourcen; der Berufspsychologische Service werde nur gelegentlich genutzt. Zudem seien Jobcenter „Behörden, mit denen die Betroffenen nicht so offen kommunizieren“ (Boockmann/Scheu 2019: 420).

Larsson et al. (2022) untersuchen mit Dokumentenanalysen ein Programm des Swedish Public Employment Service, das kürzlich eingereiste Geflüchtete dabei unterstützen soll, rasch eine Beschäftigung zu finden. Trotz hoher Vulnerabilität der Zielgruppe wird der psychischen Gesundheit im Programm wenig Aufmerksamkeit zuteil, so ihr zentraler Befund. In Dänemark und Deutschland existieren Modellprojekte für psychisch erkrankte Geflüchtete, in deren Rahmen medizinisch-psychosoziale Fachkräfte und Personal der städtischen Employment-Services abgestimmt handeln. Belastbare Befunde dazu, welche Effekte auf die Gesundheit, Lebensqualität und Arbeitsmarktintegration mit solchen integrativen Ansätzen einhergehen, stehen unseres Wissens aber noch aus (Bruhn et al. 2022; Uldall et al. 2022; Brakemeier et al. 2017).

Insgesamt ist der Forschungsstand überschaubar und auf qualitative Studien begrenzt, die mit Ausnahme von Larsson et al. (2022) die psychische Gesundheit von Geflüchteten thematisch nur streifen. Auf Basis einer Onlinebefragung von Jobcentern, die in Abschnitt 4 genauer skizziert wird, ergänzt dieser Beitrag den Forschungsstand.

4 Daten und Methoden

Basis des Beitrags ist eine standardisierte Onlinebefragung von Jobcentern, die im ersten Quartal 2023 durchgeführt wurde. Alle 406 Jobcenter in Deutschland wurden per E-Mail um ihre Teilnahme an der Befragung gebeten. Die Geschäftsführungen sollten eine Person auswählen, die innerhalb des Jobcenters als Expert*in für Fluchtfragen gilt, und die Einladung an diese Person weiterleiten.[5] Insgesamt gingen vollständige Antworten von 258 Jobcentern ein. Das entspricht einer Netto-Rücklaufquote von knapp 64 %; gemeinsame Einrichtungen waren mit einer Rücklaufquote von 71 % überrepräsentiert, bei den kommunalen Jobcentern war der Rücklauf mit 42 % deutlich geringer. Als vollständig wird eine Rückmeldung betrachtet, wenn die Befragten die Umfrage bis zur letzten Frage beantwortet haben; dies schließt Nichtbeantwortung einzelner Fragen nicht aus.

Knapp die Hälfte der Befragten arbeitete als Teamleitung (oder in einer ähnlichen Position) oder als Geschäftsführung und hatte somit eine leitende Position inne, die die Praxis im jeweiligen Jobcenter prägen dürfte.[6] Die andere Hälfte der Befragten waren meist arbeitnehmerorientierte Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte. Bei vielen Fragen wurden die Befragten gebeten, sich in ihren Antworten nach Möglichkeit auf ihr Jobcenter als Ganzes und nicht nur auf die eigene Erfahrung und Einschätzung zu beziehen.[7] Zudem sollten sie sich bei ihren Antworten auf Klient*innen beziehen, die ab ca. 2015 nach Deutschland geflohen sind; ein kleiner Teil der Fragen zielte explizit auf die seit 2022 aus der Ukraine Geflüchteten (vgl. hierzu Schreyer et al. 2024).

Schwerpunkte der Befragung waren, mit Bezug auf die Geflüchtetenbetreuung, organisationale Themen (zum Beispiel Rekrutierung und Weiterbildung von Personal oder Vernetzung mit regionalen Akteur*innen), der Umgang mit Kommunikationsproblemen in der Beratung und Hürden bei der Vermittlung in Arbeit, insbesondere aber Erfahrungen mit und Einschätzungen zur psychischen Gesundheit geflüchteter Klient*innen. Um Hinweise auf ein eventuelles Othering (Abschnitt 2) zu erhalten, wurde bei manchen Fragen explizit um Vergleiche mit der psychischen Gesundheit nicht geflüchteter Klient*innen gebeten. Für diesen Beitrag wurden die Daten deskriptiv ausgewertet.

Die Onlinebefragung ist Teil eines größeren Forschungsprojekts, in dem quantitativ-standardisierte und qualitative Forschungsmethoden verwendet und miteinander kombiniert wurden. Die Onlinebefragung stellte den ersten Projektteil dar und sollte Aussagen auf breiterer Basis ermöglichen.[8] Den qualitativen Projektteil machten Fallstudien in sieben Jobcentern aus, zusätzlich wurde die Expertise von externen Gesundheits- und Beratungseinrichtungen erhoben. Abgesehen von Verweisen auf Veröffentlichungen aus dem Forschungsprojekt mit teils auch qualitativen Befunden, präsentiert dieser Beitrag ausschließlich Ergebnisse aus dem quantitativen Teilprojekt.

5 Befunde der Befragung von Jobcentern

5.1 Einschätzungen zur psychischen Gesundheit geflüchteter Klient*innen

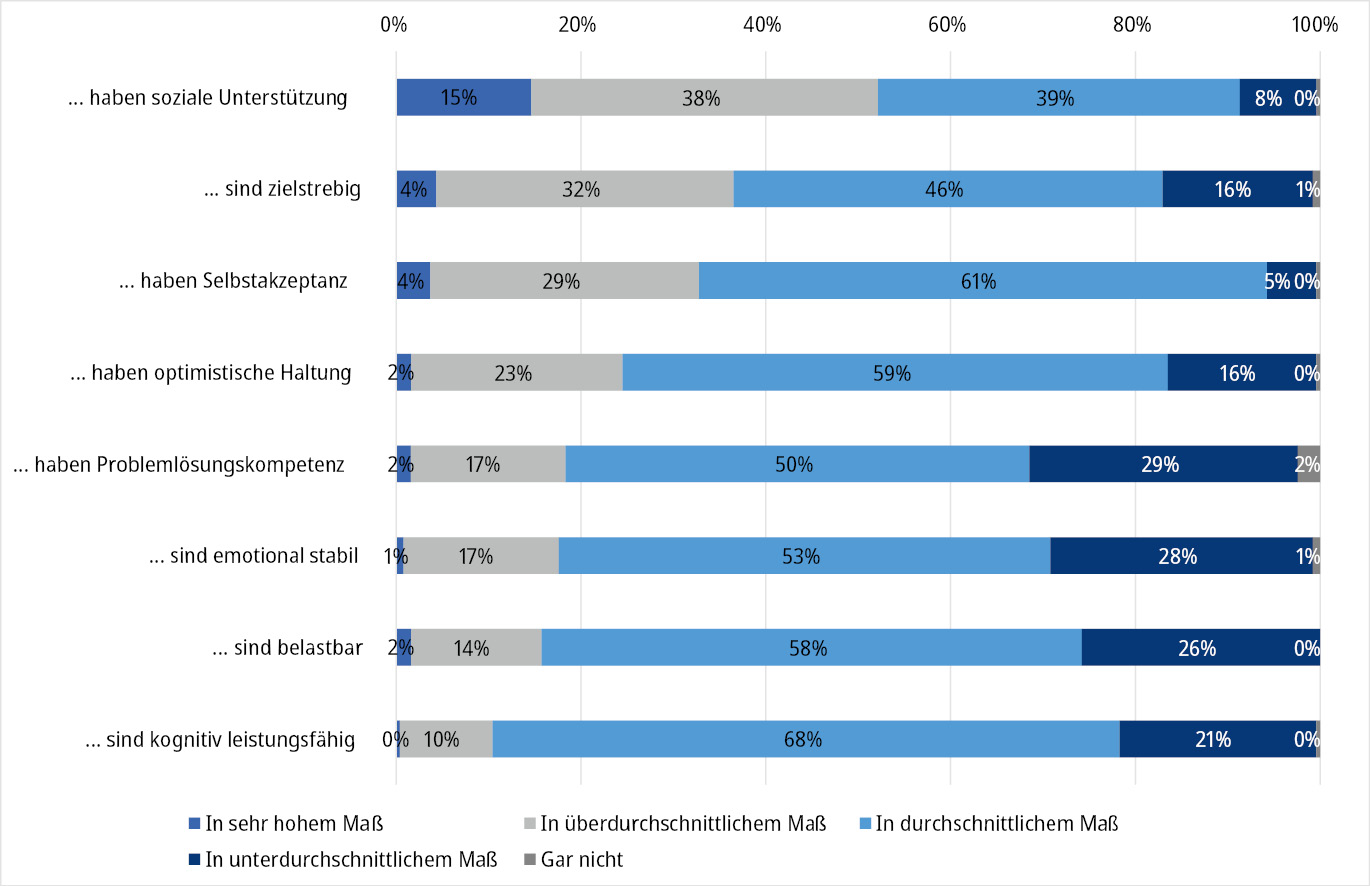

Viele Führungs- und Fachkräfte schreiben geflüchteten Klient*innen Eigenschaften wie Zielstrebigkeit, Selbstakzeptanz, Optimismus, Problemlösungskompetenz, emotionale Stabilität oder Belastbarkeit zu (Abbildung 1). Diese Eigenschaften gelten als positiver Ausdruck psychischer Gesundheit und Stabilität und als resilienzfördernd (Leppert et al. 2008). So schreibt jeweils (gut) ein Drittel der Befragten Geflüchteten in sehr hohem oder überdurchschnittlichem Maße Zielstrebigkeit und Selbstakzeptanz zu; ein Viertel stimmt zu, dass Geflüchtete in sehr hohem oder überdurchschnittlichem Maß eine optimistische Haltung haben. Psychische Gesundheit wird ferner durch soziale Einbettung oder Unterstützung gefördert. Über 50 % der Befragten vermerken, dass Geflüchtete in sehr hohem oder überdurchschnittlichem Maß über soziale Unterstützung verfügen, also jemanden haben, den sie um Hilfe bitten können. Inwieweit diese Einschätzungen erfahrungsbasiert oder eher Vermutungen und Vorurteile sind, kann auf Basis der Onlinebefragung nicht näher spezifiziert werden.

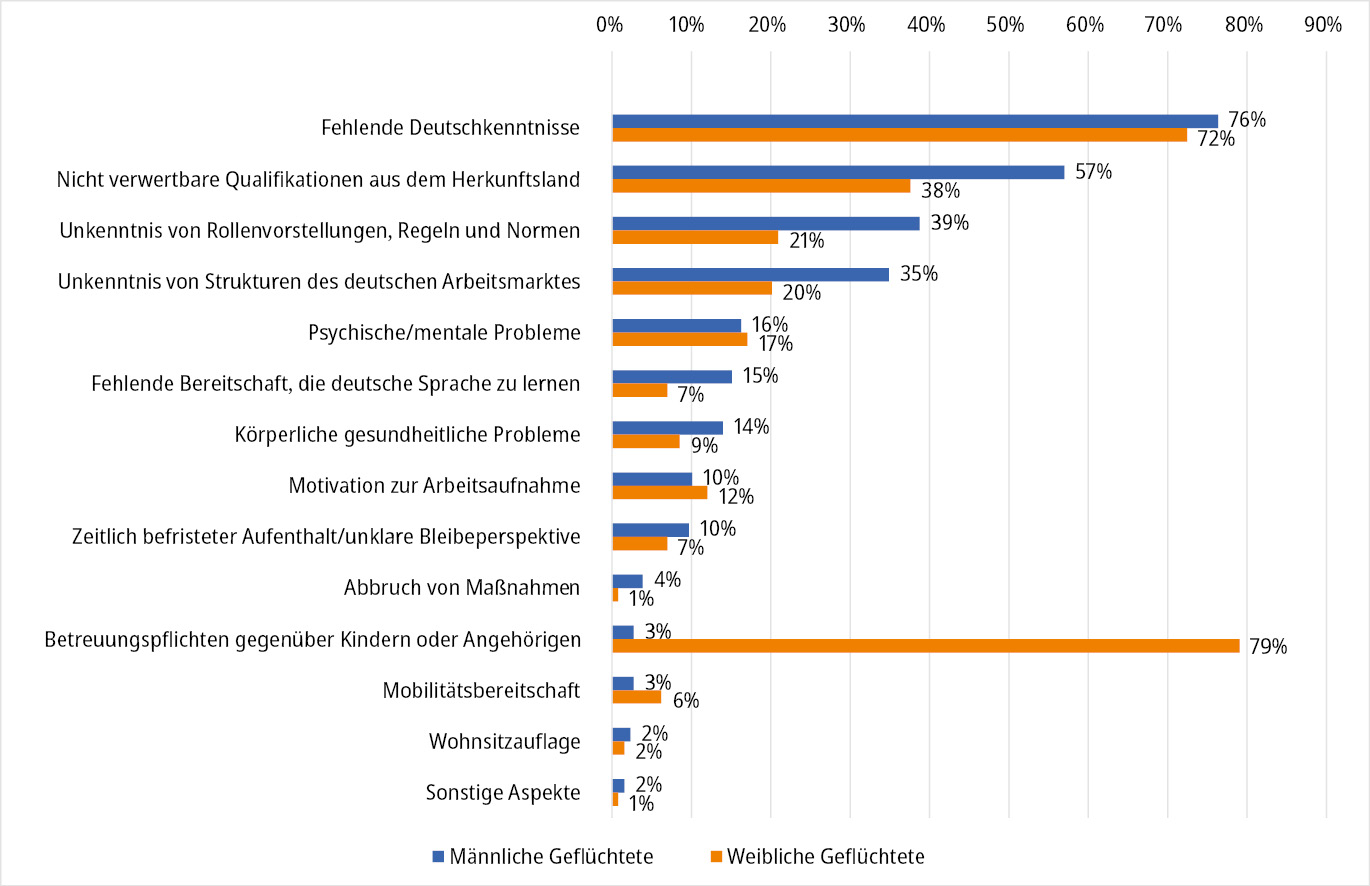

Des Weiteren wurden die Jobcenter gefragt, welche der Herausforderungen, die bei der Beratung von Geflüchteten auftreten, sie als am wichtigsten ansehen. Dabei sollten aus einer Reihe vorgegebener Antwortmöglichkeiten maximal drei ausgewählt werden und dies jeweils getrennt für männliche und weibliche Geflüchtete (siehe Abbildung 2).

Eigenschaften geflüchteter Klient*innen aus Sicht von Jobcentern

Legende: N = 244–253

Quelle: Onlinebefragung von Jobcentern 2023; eigene Berechnungen

In Bezug auf Männer werden fehlende Deutschkenntnisse sowie Qualifikationen, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht verwertbar sind, und in Bezug auf Frauen familiäre Betreuungspflichten am häufigsten als eine der drei größten Herausforderungen betrachtet. Psychische Probleme werden demgegenüber weitaus seltener als eine der drei größten Herausforderungen benannt: Nur rund jede sechste befragte Führungs- oder Fachkraft schreibt ihnen ein entsprechend hohes Gewicht zu. Dabei unterscheiden die Befragten kaum zwischen männlichen und weiblichen Geflüchteten.

Ein Forschungsinteresse bezog sich darauf, inwieweit die Befragten die Prävalenz psychischer Probleme bei geflüchteten Klient*innen höher als bei nicht geflüchteten Klient*innen einschätzen. In den Antworten zeigt sich eine recht ähnliche Einschätzung (ohne Abbildung): Knapp die Hälfte der Befragten vermutet, dass 20 % bis unter 40 % der geflüchteten wie auch der nicht geflüchteten Klient*innen psychische Probleme haben. Jeweils knapp 30 % der Befragten gehen von einer sehr hohen Prävalenz psychischer Probleme bei beiden Gruppen aus (40 % oder mehr Betroffene). Unterschiedliche Antworten zeigen sich in Bezug auf eine geringe Prävalenz: 13 % vermuten, dass weniger als 20 % der geflüchteten Klient*innen psychische Probleme haben – im Vergleich dazu gehen nur 7 % von einer solch geringen Prävalenz bei nicht geflüchteten Klient*innen aus. Insgesamt deuten die Befunde der Online-Erhebung darauf hin, dass die Befragten die psychische Gesundheit geflüchteter Klient*innen nicht grundsätzlich anders einschätzen als die von nicht geflüchteten Klient*innen. Im empirischen Material zeichnen sich also kaum Ansätze eines stigmatisierenden Othering ab, dem zufolge Geflüchtete generell als traumatisierte Opfergruppe gedacht werden (Abschnitt 2).

Größte Herausforderungen bei der Beratung von geflüchteten Klient*innen aus Sicht von Jobcentern

Legende: Maximal drei Nennungen pro Jobcenter möglich, N = 258

Quelle: Onlinebefragung von Jobcentern 2023; eigene Berechnungen

Doch wie können Fachkräfte psychische Erkrankungen erkennen? Die Befragten konnten die zwei wichtigsten Wege benennen, auf denen ihrer Erfahrung nach im Jobcenter versucht wird, vermittlungsrelevante psychische Probleme von geflüchteten Klient*innen wahrzunehmen. Mit 77 % wurde am häufigsten die „Vermutung im Beratungs- und Vermittlungsprozess, dass psychische Probleme vorliegen könnten“ gewählt, gefolgt von eigenen Hinweisen von Geflüchteten (66 %; ohne Abbildung). Diese Hinweise scheinen oft nicht-sprachlicher Natur zu sein (vgl. hierzu Abschnitt 6.1), denn mehr als die Hälfte (57 %) der Befragten gibt an, dass geflüchtete Klient*innen noch seltener als nicht geflüchtete über psychische Probleme sprechen. Auch die Informationen, die aus Maßnahmen rückgespiegelt werden, spielen eine Rolle (37 %), seltener die „Auswertung offizieller Informationen über Klinikaufenthalte und Ähnliches“ (13 %).

5.2 Umgang mit psychischen Problemen geflüchteter Klient*innen

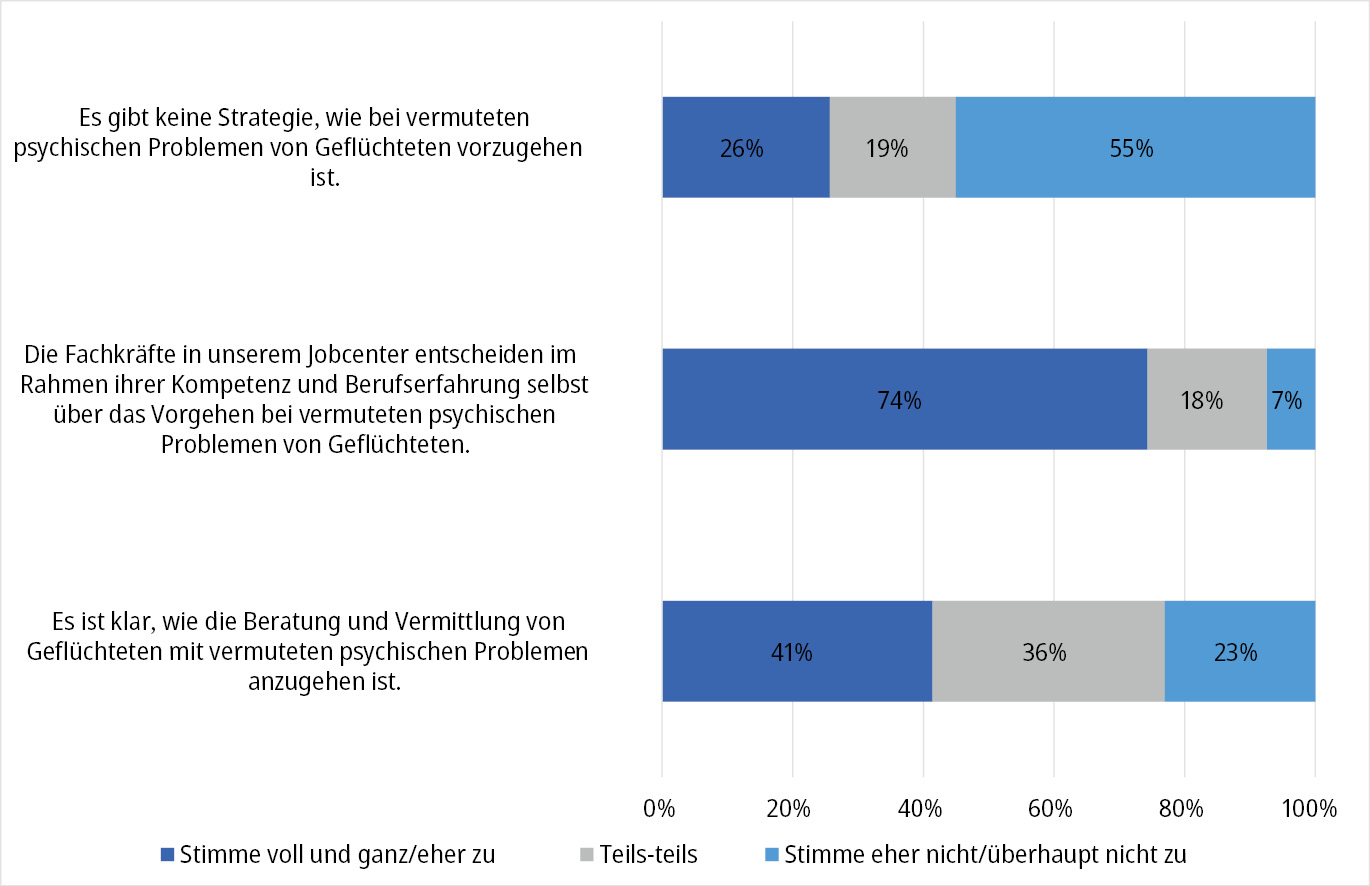

Die Angaben der Jobcenter zu der Frage, inwieweit sie eine handlungsleitende Strategie zum Umgang mit psychischen Problemen von geflüchteten Klient*innen haben, zeichnen ein gemischtes Bild: Ein Viertel der Befragten stimmt der Aussage zu, dass es keine Strategie gibt, etwas mehr als die Hälfte stimmt dieser Aussage eher oder überhaupt nicht zu (Abbildung 3). Für viele dieser Jobcenter scheint es eine Strategie zu sein, das genaue Vorgehen der Kompetenz und Erfahrung ihrer Fachkräfte zu überlassen – drei Viertel stimmen diesem Item voll oder eher zu. 40 % der Jobcenter stimmen der Aussage voll oder eher zu, dass klar ist, wie Beratung und Vermittlung bei vermuteten psychischen Problemen zu erfolgen haben. Wenn umgekehrt also in knapp 60 % der Jobcenter nicht oder nur teilweise klar ist, welches Vorgehen bei vermuteten psychischen Problemen von geflüchteten Klient*innen fachlich richtig ist und drei Viertel der Jobcenter das Vorgehen der Expertise der Fachkräfte überlassen, kann vermutet werden, dass es in der Fläche bislang wenig Vorgaben für ein strukturiertes Vorgehen gibt.

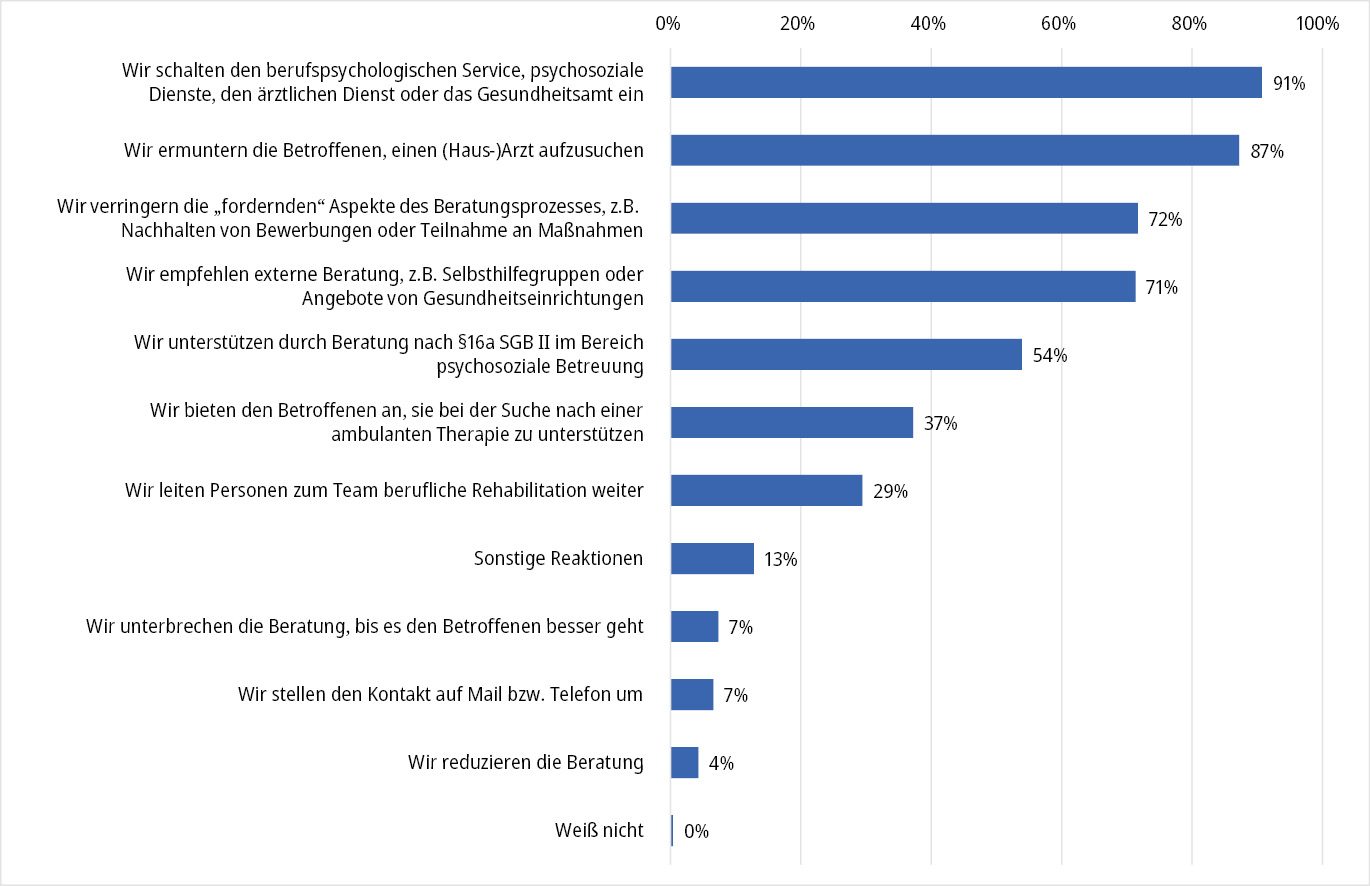

Werden psychische Probleme vermutet oder festgestellt, schalten die meisten Jobcenter psychologische oder medizinische Fachdienste ein (91 %) ein oder ermuntern die Betroffenen, eine*n (Haus-)Ärzt*in einzubinden (87 %; Abbildung 4). Ferner werden die Betroffenen ermuntert, Selbsthilfegruppen und externe Beratung aufzusuchen (71 %), oder bei der Suche nach einer ambulanten Therapie unterstützt (37 %). 72 % der Jobcenter verringern nach eigenen Angaben die fordernden Aspekte der Betreuung, was umgekehrt bedeutet, dass fast 30 % dies nicht tun. 4–7 % der Jobcenter geben an, dass sie die Beratung reduzieren bzw. unterbrechen oder von persönlicher Beratung auf telefonischen oder mailgestützten Kontakt umstellen.

Hilfsangebote sind den Jobcentern im Normalfall bekannt, fast neun von zehn geben an, psychosoziale Beratungsstellen und Einrichtungen in der Region zu kennen (ohne Abbildung). Rund drei von vier dieser Jobcenter geben ferner an, mit diesen Einrichtungen bei der Beratung und Vermittlung von Geflüchteten zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit kann gegebenenfalls auch nur darin bestehen, dass Jobcenter Kooperationsvereinbarungen unterschreiben oder Fachkräfte psychisch erkrankte Klient*innen entsprechend weiterverweisen. Netzwerke und Selbsthilfegruppen kennen 43 % der befragten Führungs- und Fachkräfte, gut die Hälfte davon gibt an, bei der Betreuung von Geflüchteten mit Netzwerken und Selbsthilfegruppen zu kooperieren. Die Hälfte aller Befragten kennt Psychotherapeut*innen in der Region, jede*r Fünfte von ihnen gibt eine entsprechende Kooperation an.

Strategien und Vorgaben bei vermuteten psychischen Problemen von geflüchteten Klient*innen

Legende: N = 249–257

Quelle: Onlinebefragung von Jobcentern 2023; eigene Berechnungen

6 Diskussion der Befunde der Befragung von Jobcentern

6.1 Einschätzungen zur psychischen Gesundheit geflüchteter Klient*innen

Die befragten Führungs- und Fachkräfte betrachten psychische Probleme von geflüchteten Klient*innen eher selten als zentrale Herausforderung bei deren Integration in das Erwerbsleben – so ihre Angaben in der standardisierten Erhebung. Viele Befragte schreiben geflüchteten Klient*innen im Gegenteil Eigenschaften zu, die für psychische Stabilität und Resilienz stehen, wie etwa Selbstakzeptanz, Zielstrebigkeit und eine optimistische Haltung. Als größte Herausforderungen sehen die Gesprächspartner*innen hingegen – bei Männern – fehlende Deutschkenntnisse oder Qualifikationen, die auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht zu verwerten sind, sowie – bei Frauen – familiäre Betreuungspflichten. Insgesamt sind auf Basis der standardisierten Erhebung kaum Anzeichen zu erkennen, dass geflüchtete Klient*innen von den Befragten grundsätzlich als „andere“ bzw. als traumatisierte Opfergruppe gedacht werden. Insofern zeichnen sich in den Befunden kaum Ansätze eines stigmatisierenden Othering ab (Abschnitt 2). Vielmehr schreiben die Befragten geflüchteten Klient*innen tendenziell eine ähnliche psychische Verfasstheit zu wie den nicht geflüchteten Klient*innen.

Übliches Vorgehen von Jobcentern bei vermuteten psychischen Problemen von geflüchteten Klient*innen

Legende: N = 258; Mehrfachantworten möglich.

Quelle: Onlinebefragung von Jobcentern 2023; eigene Berechnungen

Dabei ist aber zu beachten, dass Jobcenter generell ein hohes Vorkommen psychischer Probleme bei ihren Klient*innen wahrnehmen: Fast die Hälfte der Befragten schätzt, dass die Prävalenz bei Geflüchteten wie bei Nichtgeflüchteten zwischen 20 % und 40 % beträgt. Diese Größenordnung korrespondiert mit oben bereits skizzierten früheren Befunden (Schubert et al. 2013; Oschmiansky et al. 2017). Dass Jobcenter trotz dieser hohen wahrgenommenen Prävalenz psychische Probleme eher selten als zentrale Herausforderung bei der Betreuung von Geflüchteten wahrnehmen, kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel könnte eventuell mangelndes Problembewusstsein zu einer Fehleinschätzung der tatsächlichen Relevanz psychischer Beeinträchtigungen für die Arbeitsmarktintegration dieser Menschen beitragen. Auch könnten die genannten zentralen Herausforderungen (mangelndes Deutsch, nicht passende Qualifikationen und familiäre Betreuungspflichten) im Jobcenteralltag als so dominant erlebt werden, dass demgegenüber psychische Probleme in ihrer Bedeutung eher verblassen.

Damit Fachkräfte professionelle Beratung und Unterstützung leisten können, ist es entscheidend, dass sie psychische Probleme erkennen. Eine wichtige Rolle scheinen hier die im Laufe des Vermittlungsprozesses gewonnenen Eindrücke und Vermutungen zu spielen. Die häufige Fluktuation des Betreuungspersonals sowie der hohe Betreuungsschlüssel mit oft langen zeitlichen Abständen zwischen den einzelnen Beratungsterminen dürften dabei hinderliche Faktoren sein (Oschmiansky et al. 2017; Kupka et al. 2017; Reims et al. 2024). Kupka et al. (2017) und Reims et al. (2024) zeigen, dass es Zeit und Vertrauen benötigt, damit Menschen den Fachkräften ihre psychischen Probleme offenbaren. Geflüchtete Klient*innen sprechen nach Einschätzung vieler Befragter noch seltener über psychische Probleme als nicht geflüchtete Leistungsberechtigte. Befragte messen den Hinweisen, die Geflüchtete geben, beim Erkennen psychischer Probleme eine relativ hohe Bedeutung bei. Angesichts der eingeschränkten sprachlichen Kommunikation dürfte dies darauf hindeuten, dass diese Hinweise nicht nur sprachlicher Natur sind, sondern etwa auch Mimik, Gestik und Körperhaltung, regelmäßiges Zu-Spät-Kommen wegen Übermüdung oder Konzentrationsstörungen in der Maßnahme oder während des Beratungsgesprächs im Jobcenter umfassen können.

Sprachmittlung könnte beim Erkennen der psychischen Gesundheit unterstützen; allerdings werden dolmetschende Dritte bei der Kommunikation über psychische Probleme als unterschiedlich hilfreich eingeschätzt (Hartosch et al. 2024): Als besonders hilfreich gelten persönliche professionelle Dolmetscherdienstleistungen, gefolgt von ehrenamtlichen Sprachmittler*innen. Weniger hilfreich erscheint den Befragten eine telefonische Dolmetscherhotline, deren Nutzung die BA seit dem Jahr 2016 ermöglicht.

Das Erkennen psychischer Gesundheit und Krankheit gehört nicht zu den Kernkompetenzen von Fachkräften in Arbeitsverwaltungen. Wie wirken sich beispielsweise Depressionen auf die kognitive Leistungs- und Gedächtnisfähigkeit aus? Wie können sich Flashbacks bei posttraumatischer Belastungsstörung manifestieren? Um Fragen wie diese besser beantworten zu können, sollten Fachkräfte dabei unterstützt werden, einschlägige Kompetenzen auf- und auszubauen. Dies gilt umso mehr in einem interkulturellen Kontext, der durch Sprachbarrieren geprägt sein kann und in dem Mimik, Gestik und Verhaltensweisen möglicherweise unterschiedlich interpretiert werden.

6.2 Umgang mit psychischen Problemen geflüchteter Klient*innen

Unsere Befunde deuten darauf hin, dass es sowohl Jobcenter mit als auch ohne Strategien für den Umgang mit psychischen Problemen geflüchteter Klient*innen gibt. Relativ häufig scheinen sie ihre Verantwortung als Street-Level-Organization auf die Ebene der Fachkräfte als Street-Level-Bureaucrats zu verlagern: Drei von vier Befragten geben an, dass die Fachkräfte im Rahmen ihrer Kompetenz und Berufserfahrung selbst entscheiden, wie das weitere Vorgehen bei vermuteten psychischen Problemen dieser Klient*innen ist. Fachkräfte scheinen somit erhebliche individuelle Entscheidungsspielräume zu haben. Die in qualitativer Forschung (Oschmiansky et al. 2017) gemachte Beobachtung, wonach Fachkräfte den Kontakt zu psychisch Erkrankten häufig reduzieren, wird durch unsere Befunde kaum repliziert. Inwieweit diese Befunde geänderte Betreuungspraxis und Professionalisierung in Jobcentern oder sozial erwünschtes Antwortverhalten in einer standardisierten Befragung widerspiegeln, kann hier nicht näher beurteilt werden. Eine stabile Unterstützung der Erwerbsperspektive trotz vorhandener Einschränkungen betrachten Gühne et al. (2017a) als Teil des Genesungsprozesses; so kann eine eine tagesstrukturierende Teilhabe an Maßnahmen und Erwerbsarbeit kann psychisch stabilisieren, solange sie nicht überfordert (Schreyer et al. 2024). Lediglich sieben von zehn Jobcentern geben an, bei psychischen Problemen von geflüchteten Klient*innen die fordernden Aspekte des Beratungsprozesses zu verringern. Diese nicht zu reduzieren, kann gegebenenfalls Überforderung und psychisches Leid verstärken (Abschnitt 3.1; Schreyer et al. 2024: 6).

Die Verantwortungsverlagerung auf die Ebene der Street-Level-Bureaucrats beinhaltet die Gefahr auch diese zu überfordern. Selbst wenn Fachkräfte versuchen, als „citizen’s agents“ zu agieren, müssen sie „triage-like decisions“ (Maynard-Moody/Musheno 2000: 354) treffen in Bezug etwa auf zeitliche und finanzielle Ressourcen oder die Teilnahme an Maßnahmen, was be- und überlasten kann. Verstärkte Qualifizierung kann dieser Belastung entgegenwirken. Die BA hat für die Fortbildung ihrer Fachkräfte unter anderem ein Seminar „Psyche verstehen“ entwickelt. Zusätzlich sollte das Thema (psychische) Gesundheit in der Ausbildung künftiger Fachkräfte stärker verankert werden – nicht nur in Bezug auf die Gesundheit der Klient*innen, sondern auch der Fachkräfte selbst.

Wenn die übergeordneten Institutionen (BA und Kommunen bzw. Landkreise) sowie die Jobcenter die Arbeit der Fachkräfte mit Handreichungen und Leitlinien flankieren, kann dies Professionalisierung fördern. Ferner kann die Rekrutierung von multilingualem Personal oder Personal aus nicht deutschen kulturellen Kontexten (Brussig et al. 2022: 133–136; Hartosch et al. 2024; Schreyer et al. 2024) das Erkennen von und den Umgang mit psychischen Problemen unterstützen. Hilfreich kann auch die verstärkte Einbindung von externer gesundheitswissenschaftlicher Expertise sein. In einigen Jobcentern gibt es bereits lokale Maßnahmen bzw. Modellprojekte zur Betreuung psychisch belasteter Klient*innen (Wabnitz et al. 2019) sowie zur Verknüpfung von Arbeits- und Gesundheitsförderung (Mikoteit 2022), teils als Kooperation zwischen Jobcentern und psychiatrischen Kliniken (Tiefensee et al. 2019; Seidel 2024). Auch an die Erfahrung dieser lokalen Initiativen und Maßnahmen sollten Angebote für Geflüchtete und deren Verstetigung anknüpfen.

7 Fazit und weiterer Forschungsbedarf

Weltweit steigen Fluchtbewegungen (UNHCR 2025); die psychische Gesundheit von Menschen, die in wohlhabende Länder geflüchtet sind, ist im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung eingeschränkt. Dies stellt Herausforderungen auch an die Street-Level-Organizations in den Aufnahmeländern. Unser Beitrag fokussiert auf die Jobcenter in Deutschland als institutionelle Gatekeeper auf dem Weg der Geflüchteten in die Aufnahmegesellschaft und deren Erwerbssystem.

Auf Basis unserer Onlinebefragung in Jobcentern deutet sich kein stigmatisierendes Othering von geflüchteten Klient*innen als traumatisierte Opfergruppe ab. Die befragten Führungs- und Fachkräfte schreiben geflüchteten Menschen oft Eigenschaften wie etwa Zielstrebigkeit, Selbstakzeptanz oder Optimismus zu, welche als Indikatoren psychischer Gesundheit gelten. Gleichwohl gehen die Befragten von einem hohen Ausmaß psychischer Probleme sowohl bei geflüchteten als auch bei nicht geflüchteten Klient*innen aus. In der Befragung deutet sich ferner an, dass Jobcenter als Street-Level-Organizations ihre Handlungsspielräume nur teilweise dafür nutzen, fachliche Strategien zum Umgang mit psychisch erkrankten Klient*innen zu entwickeln. Vielmehr zeichnet sich eine Verantwortungsverlagerung auf die Ebene der Fachkräfte als Street-Level-Bureaucrats ab. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund sollte in einer mikrosoziologischen Perspektive und mit qualitativen Methoden das Alltagshandeln der Fachkräfte verstärkt untersucht werden. Ein wichtiger Forschungsgegenstand ist dabei die Sprachbarriere, die an allen Stellen im Betreuungsprozess aufscheinen kann. Der hier vorgelegte Beitrag verfolgt eine institutionelle Perspektive auf die Jobcenter – künftige Forschung sollte darüber hinaus die Sichtweisen, Erfahrungen und Wünsche der geflüchteten Klient*innen selbst in den Fokus nehmen. Dabei sollten nicht nur psychische Probleme und Erkrankungen, sondern auch psychische Stärke und Resilienz berücksichtigt werden, denn auch Forschung kann Othering betreiben.

Acknowledgement

Wir danken den Befragten für wertvolle Informationen und den beiden Gutachter*innen für die hilfreichen Anregungen.

Literatur

Ambrosetti, Elena; Dietrich, Hans; Kosyakova, Yuliya; Patzina, Alexander (2021): „The Impact of Pre- and Postarrival Mechanisms on Self-rated Health and Life Satisfaction Among Refugees in Germany“, Frontiers in Sociology 6: 1–17.10.3389/fsoc.2021.693518Search in Google Scholar

Bähr, Sebastian; Beste, Jonas; Wenzig, Claudia (2021): Bis zum Ausbruch der Corona-Krise hatte sich die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten weiter verbessert. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB-Forum, 15.07.2021.Search in Google Scholar

Baumberg Geiger, Ben (2017): „Benefits conditionality for disabled people: Stylized facts from a review of international evidence and practice“, Journal of Poverty and Social Justice 25(2): 107–128.10.1332/175982717X14939739331010Search in Google Scholar

Bogic, Marija; Njoku, Anthony; Priebe, Stefan (2015): „Long-term mental health of war-refugees: a systematic literature review“, BMC International Health and Human Rights 15(1): 1–41.10.1186/s12914-015-0064-9Search in Google Scholar

Boockmann, Bernhard; Scheu, Tobias (2019): „Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt: Ziele, Strategien und Hemmnisse aus Sicht der Jobcenter“, Zeitschrift für Sozialreform 65(4): 393–426.10.1515/zsr-2019-0015Search in Google Scholar

Brakemeier, Eva-Lotta; Zimmermann, Johannes; Erz, Elina; Bollmann, Simon; Rump, Simon; von Kempski, Viktoria; Grossmüller, Tanita; Mitelman, Avija; Gehrisch, Johanna; Spies, Jan; Storck, Timo; Schouler-Ocak, Meryam (2017): „Interpersonelles Integratives Modellprojekt für Geflüchtete mit psychischen Störungen“, Psychotherapeut 62: 322–332.10.1007/s00278-017-0211-ySearch in Google Scholar

Brodkin, Evelyn Z. (2011): „Policy work: Street-level organizations under new managerialism“, Journal of Public Administration Research and Theory 21: i253–i277.10.1093/jopart/muq093Search in Google Scholar

Brodkin, Evelyn Z. (2016): „Street-Level Organizations, Inequality, and the Future of Human Services“, Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance 40(5): 444–450.10.1080/23303131.2016.1173503Search in Google Scholar

Brodkin, Evelyn Z. (2021): „Street-Level Organizations at the Front Lines of Crises“, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 23(1): 16–29.10.1080/13876988.2020.1848352Search in Google Scholar

Brücker, Herbert; Croisier, Johannes; Kosyakova, Yuliya; Kröger, Hannes; Pietrantuono, Giuseppe; Rother, Nina; Schupp, Jürgen (2019): Zweite Welle der IAB-BAMF-SOEP-Befragung: Geflüchtete machen Fortschritte bei Sprache und Beschäftigung. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB-Kurzbericht 3/2019.Search in Google Scholar

Bruhn, Maja; Laugesen, Henriette; Kromann-Larsen, Mathilde; Selnes Treviño, Cathrine (2022): „The effect of an integrated care intervention of multidisciplinary mental health treatment and employment services for trauma-affected refugees: study protocol for a randomised controlled trial“, Trials 23(1): 1–14.10.1186/s13063-022-06774-zSearch in Google Scholar

Brussig, Martin; Kirchmann, Andrea; Kirsch, Johannes; Klee, Günther; Kusche, Michel; Maier, Anastasia; Scheu, Tobias; Schilling, Katharina (2022): Arbeitsförderung für Geflüchtete. Instrumente, Herausforderungen, Erfahrungen. Baden-Baden: Nomos.10.5771/9783748931829Search in Google Scholar

Büschel, Ulrike; Daumann, Volker; Dietz, Martin; Dony, Elke; Knapp, Barbara; Strien, Karsten (2015): Abschlussbericht Modellprojekt Early Intervention – Frühzeitige Arbeitsmarktintegration von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen. Ergebnisse der qualitativen Begleitforschung durch das IAB. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB-Forschungsbericht 10/2015.Search in Google Scholar

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V (2024): Basisdaten Psychische Erkrankungen, Stand April 2024, verfügbar unter www.dgppn.de/schwerpunkte/zahlenundfakten.html (Zugriff am 07.07.2025).Search in Google Scholar

Dietrich, Hans; Estramiana, José Luis Álvaro; Luque, Alicia Garrido; Reissner, Volker (2023): „Effects of Posttraumatic Stress Disorder and Mental Disorders on the Labor Market Integration of Young Syrian Refugees“, International journal of environmental research and public health 20(3): 1–18.10.3390/ijerph20032468Search in Google Scholar

Dietz, Martin; Osiander, Christopher; Stobbe, Holk (2018): Online-Befragung in Arbeitsagenturen und Jobcentern: Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten aus Sicht der Vermittler. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB-Kurzbericht 25/2018.Search in Google Scholar

Evans, Tony (2015): „Street-level bureaucracy, management and the corrupted world of service“, European Journal of Social Work 19(5): 602–615.10.1080/13691457.2015.1084274Search in Google Scholar

Falkenhain, Mariella; Hirseland, Andreas (2024): „Limits of Activation? Street-Level Responses to the 2015 Refugee Challenge in German Job Centers“, Journal of Immigrant & Refugee Studies: 1–15.10.1080/15562948.2024.2313210Search in Google Scholar

Fazel, Mina; Wheeler, Jeremy; Danesh, John (2005): „Prevalence of serious mental disorder in 7000 refugees resettled in western countries: a systematic review“, Lancet 365: 1309–1314.10.1016/S0140-6736(05)61027-6Search in Google Scholar

Fendel, Tanja; Schreyer, Franziska (2022): „Ungleichheit und Aufstieg in der Einwanderungsgesellschaft. Zur Stratifizierung geflüchteter Frauen und Männer im Kontext aktivierender Integrationspolitik“, Soziale Welt 73(2): 266–308.10.5771/0038-6073-2022-2-266Search in Google Scholar

Grove, Natalie J.; Zwi, Anthony. B. (2006): „Our health and theirs: Forced migration, othering, and public health“, Social science & medicine 62(8): 1931–1942.10.1016/j.socscimed.2005.08.061Search in Google Scholar

Gühne, Uta; Riedel-Heller, Steffi G.; Kupka, Peter (2017a): „Psychisch Kranke im SGB II. Zwischen Arbeitswunsch und Beratungswirklichkeit“, Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, Umweltmedizin 52(8): 600–604.Search in Google Scholar

Gühne, Uta; Stein, Janine; Schwarzbach, Michaela; Riedel-Heller, Steffi G. (2017b): „Der Stellenwert von Arbeit und beruflicher Beschäftigung in der Behandlung psychisch kranker Menschen“, Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie 67(11): 457–464.10.1055/s-0043-104855Search in Google Scholar

Hajak, Vivien L.; Sardana, Srishti; Verdeli, Helen; Grimm, Simone (2021): „A Systematic Review of Factors Affecting Mental Health and Well-Being of Asylum Seekers and Refugees in Germany“, Frontiers in Psychiatry 12: 643–704.10.3389/fpsyt.2021.643704Search in Google Scholar

Hartosch, Katja; Kupka, Peter; Osiander, Christopher; Rauch, Angela; Schreyer, Franziska (2024): Kommunikation mit Geflüchteten: Wie Jobcenter mit sprachlicher Diversität umgehen, IAB-Forum, 13.03.2024.Search in Google Scholar

Hoell, Andreas; Kourmpeli, Eirini; Salize, Hans Joachim; Heinz, Andreas; Padberg, Frank; Habel, Ute; Kamp-Becker, Inge; Höhne, Edgar; Böge, Kerem; Bajbouj, Malek (2021): „Prevalence of depressive symptoms and symptoms of post-traumatic stress disorder among newly arrived refugees and asylum seekers in Germany: systematic review and meta-analysis“, BJPsych open 7(3): e93.10.1192/bjo.2021.54Search in Google Scholar

Hutchinson, Mary; Dorsett, Patt (2012): „What does the literature say about resilience in refugee people? Implications for practice“, Journal of Social Inclusion 3(2): 55–78.10.36251/josi55Search in Google Scholar

Knapp, Barbara; Bähr, Holger; Dietz, Martin; Dony, Elke; Fausel, Gudrun; Müller, Maren; Strien, Karsten (2017): Beratung und Vermittlung von Flüchtlingen. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB-Forschungsbericht 05/2017.Search in Google Scholar

Kupka, Peter; Oschmiansky, Frank; Popp, Sandra (2017): „Wahl- und Handlungsmöglichkeiten psychisch kranker Menschen im SGB II“, Zeitschrift für Sozialreform 63(3): 415–446.10.1515/zsr-2017-0019Search in Google Scholar

Kupka, Peter; Popp Sandra (2018): „Street-level case work and mentally ill jobseekers under the Social Code II in Germany. Counselling and the role of medical services“, Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 26 (7): 340–343.10.1007/s12498-018-0234-5Search in Google Scholar

Kupka, Peter; Popp, Sandra (2020): „Langzeitarbeitslose mit psychischen Erkrankungen“, in: Angela Rauch; Silke Tophoven (Hg.): Integration in den Arbeitsmarkt. Stuttgart: Kohlhammer, 194–213.Search in Google Scholar

Lai, Huyen; Due, Clemence; Ziersch, Anna (2022): „The relationship between employment and health for people from refugee and asylum-seeking backgrounds: A systematic review of quantitative studies“, SSM – population health 18: 101075.10.1016/j.ssmph.2022.101075Search in Google Scholar

Larsson, Sofia; Gunnarsson, David; Vikdahl, Linda (2022): „Social Participation and Mental Health in the Establishment Programme for Newly Arrived Refugees in Sweden—A Document Analysis“, International Journal of Environmental Research and Public Health 19(8): 4518.10.3390/ijerph19084518Search in Google Scholar

Leppert, Karena; Koch, Benjamin; Brähler, Elmar; Strauß, Bernhard (2008): „Die Resilienzskala (RS) – Überprüfung der Langform RS-25 und einer Kurzform RS-13“. Klinische Diagnostik und Evaluation 1: 226–243.Search in Google Scholar

Lipsky, Michael (2010): Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Service. New York: Russell Sage Foundation.Search in Google Scholar

Maynard-Moody, Steven; Musheno, Michael (2000): „State Agent or Citizen Agent: Two Narratives of Discretion“, Journal of Public Administration Research and Theory 10(2): 329–358. 10.1093/oxfordjournals.jpart.a024272Search in Google Scholar

Metzing, Maria; Schacht, Diana; Scherz, Antonia (2020): „Psychische und körperliche Gesundheit von Geflüchteten im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen“, DIW-Wochenbericht 87(5): 64–72.Search in Google Scholar

Mikoteit, Thomas (2022): „Verknüpfung von Arbeits- und Gesundheitsförderung im JobCenter Essen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der fachlichen Arbeit“, Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge 102(5): 202–206.Search in Google Scholar

Niederkrotenthaler, Thomas.; Mittendorfer-Rutz, Ellenor; Saboonchi, Fredrik; Helgesson, Magnus (2020): „The role of refugee status and mental disorders regarding subsequent labour market marginalisation: A register study from Sweden“, Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol 55(6): 697–704.10.1007/s00127-020-01842-8Search in Google Scholar

Oschmiansky, Frank; Popp, Sandra; Riedel-Heller, Steffi; Schwarzbach, Michaela; Gühne, Uta; Kupka, Peter (2017): Psychisch Kranke im SGB II: Situation und Betreuung. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB-Forschungsbericht 14/2017.Search in Google Scholar

Oschmiansky, Frank; Popp, Sandra (2020): Psychische Probleme von Menschen im SGB II: Was Fachkräfte im Jobcenter tun, um diese zu erkennen. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), IAB-Forum, 14.09.2020.Search in Google Scholar

Paul, Karsten; Zechmann, Andrea; Moser, Klaus (2016): „Psychologische Folgen von Arbeitsplatzverlust und Arbeitslosigkeit“, WSI-Mitteilungen 5: 373–380.10.5771/0342-300X-2016-5-373Search in Google Scholar

Reims, Nancy; Tophoven, Silke; Rauch, Angela (2024): „Bedingungen für gelingende berufliche Reha-Verläufe von Menschen mit psychischen Erkrankungen aus der Perspektive verschiedener Akteure“, Zeitschrift für Sozialreform 70(4): 379–404.10.1515/zsr-2024-0006Search in Google Scholar

Scheu, Tobias; Schmidtke, Julia; Volkert, Jürgen (2020): „‚Ich brauche gute Arbeit. Nicht einfach Arbeit, aber gute Arbeit‘: Bedeutung, Hürden und Einflussfaktoren der Arbeitsmarktintegration Geflüchteter aus Sicht von Geflüchteten und Jobcentern“, Zeitschrift für Flucht- und Flüchtlingsforschung 4(2): 181–212.10.5771/2509-9485-2020-2-181Search in Google Scholar

Schreyer, Franziska (2024): Warum Erwerbsarbeit für Geflüchtete auch rechtlich wichtig ist. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB-Forum, 25.11.2024.Search in Google Scholar

Schreyer, Franziska; Böhringer, Daniela; Brussig, Martin; Hartosch, Katja; Kellmer, Ariana; Kupka, Peter; Osiander, Christopher; Rauch, Angela; Schlee, Thorsten (2024): Geflüchtete aus der Ukraine: Jobcenter schreiben ihnen gute Arbeitsmarktchancen zu. IAB-Kurzbericht 12/2024.Search in Google Scholar

Schubert, Michael; Parthier, Katrin; Kupka, Peter; Krüger, Ulrich; Holke, Jörg; Fuchs, Philipp (2013): Menschen mit psychischen Störungen im SGB II. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB-Forschungsbericht 12/2013.Search in Google Scholar

Seidel, Katja (2024): Auswertung eines psychiatrischen Interventionsprojekts für Langzeitarbeitslose im Jobcenter Berlin Lichtenberg und dessen Effekt auf die Beschäftigungsaufnahme. Berlin: Dissertationen Charité. Download unter: https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/41480 (Zugriff am 19.12.2024).Search in Google Scholar

Seidelsohn, Kristina; Verlage, Thomas; Flick, Uwe; Hirseland, Andreas (2020): „Übergänge Geflüchteter in Erwerbsarbeit. Akteure, soziale Prozesse und Perspektiven – Eine Einführung“, Zeitschrift für Flucht- und Flüchtlingsforschung 4(2): 161–180.10.5771/2509-9485-2020-2-161Search in Google Scholar

Struck, Olaf (2001): „Gatekeeping zwischen Individuum, Organisation und Institution. Zur Bedeutung und Analyse von Gatekeeping am Beispiel von Übergängen im Lebensverlauf“, in: Lutz Leisering; Rainer Müller; Karl F. Schumann (Hg.): Institutionen und Lebensläufe im Wandel. Institutionelle Regulierungen von Lebensverläufen. Weinheim, München: Juventa, 29–54.Search in Google Scholar

Tiefensee, Juliane; Alt, Iris; Hegerl, Ulrich (2019): „Es besteht Handlungsbedarf! Psychische Erkrankungen sind ein Vermittlungshemmnis, dem man begegnen kann“, Forum Arbeit 1: 12–15.Search in Google Scholar

Töller, Annette Elisabeth; Reiter, Renate; Günther, Wolfgang; Walter, Lisa (2020): „Rechtliche, organisatorische und politische Rahmenbedingungen der psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung von Geflüchteten in Deutschland: Identifikation von Problembereichen und Lösungsansätzen“, Zeitschrift für Flucht- und Flüchtlingsforschung 4(1): 37–67.10.5771/2509-9485-2020-1-37Search in Google Scholar

Uldall, Sigurd W.; Varning Poulsen, Dorthe; Iza Christensen, Sasja; Wilson, Lotta; Carlsson, Jessica (2022): „Mixing Job Training with Nature-Based Therapy Shows Promise for Increasing Labor Market Affiliation among Newly Arrived Refugees: Results from a Danish Case Series Study“, International Journal of Environmental Research and Public Health 19(8): 4850–4850.10.3390/ijerph19084850Search in Google Scholar

UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees (2025): Global Trends Report: Forced Displacement in 2024. Verfügbar unter https://www.unhcr.org/global-trends-report-2024. (Zugriff am 07.07.2025)Search in Google Scholar

Wabnitz, Pascal; Hemkendreis, Bruno; Ostermann, Silke; Kronmüller, Klaus-Thomas; Erdsiek, Rolf; Nienaber, André (2019): Gesundheitscoach – Niedrigschwellige Begleitung von psychisch belasteten Arbeitslosengeld II Empfängern: Darstellung des Gütersloher Pilotprojekts, Das Gesundheitswesen 81(04): e93–e100.10.1055/s-0043-119066Search in Google Scholar

WHO, World Health Organization (2024): Mental Health. Download unter: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response (Zugriff am 19.12.2024).Search in Google Scholar

Williams, Evan (2020): „Punitive welfare reform and claimant mental health: The impact of benefit sanctions on anxiety and depression“, Social Policy & Administration 55(1): 157–172.10.1111/spol.12628Search in Google Scholar

Williams, Evan (2021): „Unemployment, sanctions and mental health: the relationship between benefit sanctions and antidepressant prescribing“, Journal of Social Policy 50(1): 1–20.10.1017/S0047279419000783Search in Google Scholar

Wright, Sharon; Robertson, Laura; Stewart, Alastair (2022): „Universal Credit and the invalidation of mental health problems: claimant and Jobcentre Plus staff experiences“, Journal of Poverty and Social Justice 30(2): 151–170.10.1332/175982721X16437383460256Search in Google Scholar

© 2024 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.