Abstract

Auf der Grundlage diskursiver Religionswissenschaft geht der Beitrag auf die für viele erstaunliche Präsenz scheinbar „irrationaler“ und für das Säkularisierungstheorem problematischer religiös-spiritueller Praktiken ein, die im 21. Jahrhundert als Mainstream zu bezeichnen sind. Dazu gehören naturzentrierte Spiritualitäten, aber auch „esoterische“ Praktiken wie Astrologie, Tarot usw. Der Beitrag zeigt auf, dass diese Wissens- und Praxissysteme tatsächlich auf eine lange Diskursgeschichte in Europa zurückgreifen, deren Genealogie aufgrund von hegemonialen Narrativen oftmals verdeckt wird, die jedoch mit dem Instrumentarium einer „europäischen Religionsgeschichte“, die immer auch „mitlaufende Alternativen“ hatte, neu rekonstruiert werden kann. Diskussionen um „Religion und Ökologie“ und jüngste Überlegungen zur „relationalen Wende“ werden abschließend auf methodische und institutionelle Fragen der Religionsforschung im 21. Jahrhundert angewendet.

Abstract

Drawing on discursive study of religion, this article considers the presence of seemingly ‘irrational’ religious and spiritual practices that many find surprising and which pose a challenge for the theory of secularisation. These practices can be described as mainstream in the 21st century, including Earth-based spiritualities and ‘esoteric’ practices such as astrology and tarot. The article shows that these systems of knowledge and practice in fact have a long discursive history in Europe, the genealogy of which is often obscured by hegemonic narratives. However, their presence and genealogy can be explained using the tools of a ‘European history of religion’ that has always included ‘concurrent alternatives.’ The article applies discussions about ‘religion and ecology’ and recent reflections on the ‘relational turn’ to methodological and institutional questions of religious studies in the 21st century.

1 Einleitung: „Alternative Spiritualitäten“ im Europa des 21. Jahrhunderts

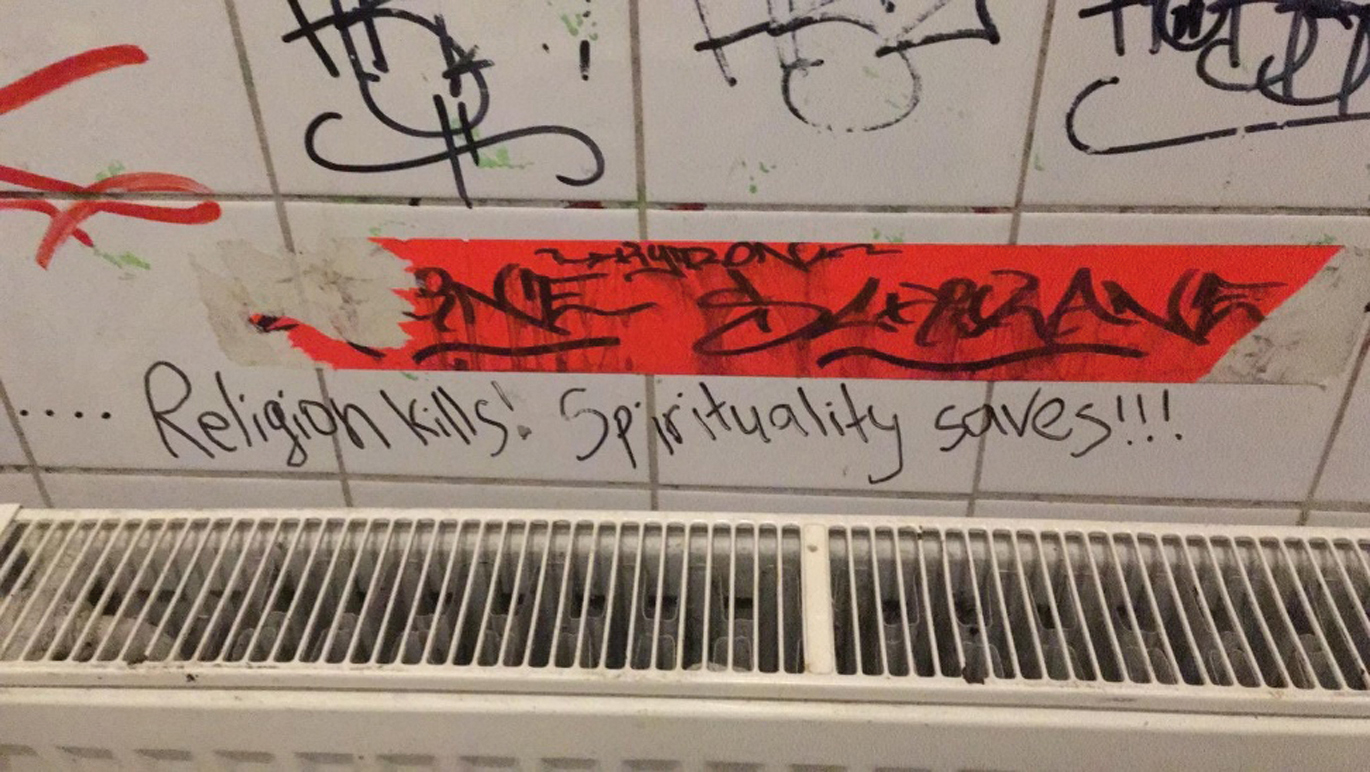

Ein Graffiti auf der Toilette eines Berliner Restaurants notierte 2022 programmatisch: „Religion kills! Spirituality saves!!!“ (s. Abb. 1).

Graffiti, Berlin 2022. © Alissa Jones Nelson, abgedruckt mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin

Das Graffiti fügt sich in einen Trend ein: „I’m spiritual, but not religious.“ Mit diesem Slogan beschreiben sich unzählige, nicht nur junge, Menschen in Europa und Nordamerika, wenn sie nach ihren religiösen oder weltanschaulichen Ansichten gefragt werden. Als Teil von „gelebter Religion“, die methodisch als Objektsprache betrachtet werden kann, hat sich eine Art Beurteilungsmuster herausgebildet, das „Spiritualität“ als Gegenfolie zu „Religion“ konstruiert: Für viele ist „Religion“ mit institutionalisierten, historisch lang gewachsenen Religionsgemeinschaften verbunden, die ein Regelsystem hervorgebracht haben, oft unter Verweis auf heilige Schriften, und die von hierarchisch organisierten, oft patriarchalen, Verwaltungen geleitet werden; diese Religionen stehen häufig auf gespanntem Fuß mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. „Spiritualität“ dagegen wird als weniger dogmatisch und stärker auf das Individuum ausgerichtet dargestellt; statt auf hierarchischen Strukturen gründet Spiritualität auf persönlicher Erfahrung, die auch ohne „Eintritt“ in eine Religionsgemeinschaft und ohne Rekurs auf lange Traditionen immer wieder neu gefunden werden kann; wissenschaftliche Erkenntnisse lassen sich mühelos mit solchen Formen von metaphysischen Anschauungen vereinen.

Schaut man sich diese populären Einteilungen genauer an, so stellt man viele Nuancen und Übergänge fest, was eine einfache Unterscheidung zwischen „Religion“ und „Spiritualität“ problematisch macht (Ammerman 2013; s. auch Popp-Baier 2010). Dennoch kann man konstatieren, dass auch in der religionswissenschaftlichen Metasprache die „alltagssprachlichen“ Auffassungen zu Religion und Spiritualität insoweit ihren Niederschlag gefunden haben, als man nun den Begriff der Spiritualität in seiner Bedeutung viel ernster nimmt, als das noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Das kann auch gar nicht anders sein, denn die Wissenschaftssprache muss mit der Alltagssprache Schritt halten, zumindest wenn es um die Beschreibung gegenwärtiger Phänomene geht und sich die derart Beschriebenen auch in der wissenschaftlichen Darstellung ihrer Ansichten wiedererkennen sollen.

Und dennoch: die „spirituelle Revolution“, die Paul Heelas, Linda Woodhead und Benjamin Seel (2005) schon vor 20 Jahren beschrieben, stellt trotz der neueren Forschung nach wie vor eine Herausforderung für die Religionswissenschaft dar. Vor dem Hintergrund einer noch immer dominanten Vorstellung von europäischer „Säkularisierung“ im Zuge von Religionskritik und „Aufklärung“ werden Vorentscheidungen getroffen, die neu sich formierende spirituelle und religiöse Praktiken in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung unterschätzen. Wenn es um Esoterik, Astrologie und neue Formen von Spiritualität geht, kann man genau einen solchen Automatismus in Europa und Nordamerika beobachten. Doch ganz im Gegensatz zur Erwartung dominanter Wissensordnungen scheinen viele Akteure in diesen Gesellschaften Überzeugungen anzuhängen, die dem unausgesprochenen Konsens in Medien und Wissenschaft zuwiderlaufen. So zeigen sozialwissenschaftliche Untersuchungen, dass die Popularität von „esoterischen“ Praktiken wie Astrologie, Tarot oder Reinkarnationsdenken in Nordamerika und Westeuropa (einschließlich Großbritannien) in den letzten Jahren zugenommen und in vielen Bereichen die Popularität des Christentums überholt hat (Gecewicz 2018). Auch wenn man vorsichtig sein muss bei der Beurteilung dessen, was diese Zahlen genau bezeichnen – was heißt es zum Beispiel im Einzelnen, wenn 20–35 Prozent der Bevölkerung Astrologie plausibel findet? –, so kann doch kein Zweifel daran bestehen, dass wir es hier mit einem gesellschaftlichen Segment zu tun haben, das im Radar der dominanten Wissensordnung nur unzureichend erfasst wird (zur Popularität von Astrologie Campion 2016, 143; Mayer 2020, 105–110).

Was Mehrheitsreligion und was „alternative Spiritualität“ ist, hängt immer auch von den eingesetzten Messinstrumenten und dem jeweiligen Blickwinkel ab. Diskursiv marginalisierte Wissensordnungen (z. B. Esoterik, Astrologie, Naturspiritualität) werden es schwer haben, in ihrer tatsächlichen Bedeutung wahrgenommen zu werden, und Wissensordnungen, die als etabliert gelten (z. B. Christentum, Naturwissenschaft, Schulmedizin), werden unausgesprochen als Norm betrachtet, selbst wenn ihre tatsächliche Anhänger:innenschaft geringer ist als erwartet.

Die deutschsprachige Religionswissenschaft – vor allem in den Forschungen Hans G. Kippenbergs und Burkhard Gladigows – hat in den letzten 40 Jahren einen analytischen Rahmen erarbeitet, mit dem, so die These des vorliegen Artikels, die neuesten Veränderungen der religiösen Landschaften Europas angemessen dargestellt und begriffen werden können. Besonders die Forschungen zur diskursiven Religionswissenschaft und zur Dynamik von Pluralismus in der europäischen Religionsgeschichte können hier zielführend weiterentwickelt werden.

Ein besseres Verständnis heutiger Entwicklungen in der religiösen und spirituellen Landschaft Europas hat auch mit dem Selbstverständnis der Religionswissenschaft zu tun. Wie ich im Folgenden zeigen möchte, hat die rigorose Trennung zwischen Objekt und Subjekt, zwischen emic und etic oder zwischen rationalen und affektiven Wissenszugängen dazu geführt, dass die tatsächlich vorhandenen Verbindungen zwischen diesen Perspektiven verschleiert wurden. Gerade in anthropologischen, kulturwissenschaftlichen und philosophischen Diskussionen der letzten Jahre sind diese Verbindungen jedoch klar herausgearbeitet worden. Die Diskursforschung nimmt diese Neuorientierungen auf und spricht etwa von „Diskursgemeinschaften“, in denen Wissensordnungen gemeinsam von Analysierenden und Praktizierenden gestaltet werden (mehr dazu unten). Dies stellt die Religionswissenschaft vor neue Herausforderungen, da sie die Deutungshoheit als Beobachterin zu verlieren scheint und selber Teil eines relationalen Geschehens ist, das gesellschaftlich geteiltes Wissen erzeugt.

Das große Spektrum von („alternativen“) spirituellen Praktiken, die ich in diesem Beitrag anführe, dient der Sichtbarmachung unterliegender diskursiver Veränderungen. Theoretische Überlegungen wie der agentielle Realismus sind weniger als objektiv beschreibende Analyseinstrumente zu verstehen, sondern als organischer Teil der Veränderungen selber. Keine Frage: Die Religionswissenschaft wird dadurch verletzlicher in ihren Deutungsansprüchen. Doch zugleich wird sie in die Lage versetzt, sich den rasch ändernden Diskursformationen anzupassen, ohne ihren Status als wissenschaftlich argumentierendes Feld aufzugeben.

2 Diskursive Religionswissenschaft

Es ist nun schon über 40 Jahre her, dass Kippenberg den Begriff der „diskursiven Religionswissenschaft“ ins Gespräch brachte, um Sozialgeschichte und Religionsgeschichte systematisch aufeinander zu beziehen. Im Anschluss an damals viel diskutierte Sprechakttheorien forderte er:

„Aus dem, was bisher Vorentscheidungen der Beobachter sind, müssen Rede und Gegenrede der Beteiligten werden. Das erkenntnistheoretische Modell, das das Verhältnis von Wort und Sache thematisiert, sollte dem Diskursmodell weichen, in dem Inhalte in ihrer Rolle als Rede untersucht werden.“ (Kippenberg 1983, 28)

Die Rezeption diskursiver Ansätze in der Religionswissenschaft war überwiegend positiv, vor allem im Hinblick auf das allgemeine Verständnis, dass „Religion“ nicht essenzialisiert, sondern als Produkt gesellschaftlicher Dynamiken betrachtet werden sollte (zur religionswissenschaftlichen Diskursforschung s. etwa von Stuckrad 2013; Wijsen/von Stuckrad 2016; Johnston/von Stuckrad 2021). Wenn es jedoch um einige der Implikationen diskursiver Ansätze zur Religion geht – zum Beispiel die Unmöglichkeit einer allgemeinen Definition von „Religion“ innerhalb diskursiver Analyserahmen –, haben manche vor dem angeblichen Verlust an wissenschaftlicher Genauigkeit und disziplinärer Identität der akademischen Religionswissenschaft gewarnt. Aus diskursiver Sicht ist eine solche Intervention selbst ein Hinweis auf Macht-/Wissensdynamiken, bei denen Identitäten und Privilegien beansprucht, angefochten und neu verhandelt werden. Anstatt die Religionswissenschaft als eine klar zu definierende Disziplin zu betrachten, ist es jedoch sinnvoller, von einem Feld der Religionsforschung zu sprechen (zur Verschränkung von Religionsforschung und Religion s. auch Astrid Reuters Beitrag im vorliegenden Sonderheft). Denn, wie Richard King herausstellt,

“[...] what unites the field of the study of religion is neither a singular, essentialized, and stable object of study (‘religion’) nor even the shared emergence of a distinctive disciplinary practice or enterprise (‘the history of religions’ or ‘religious studies’), but rather an ongoing commitment to the reproduction of the language game of ‘religion’ itself. It is conversations about this category—about how it is to be defined and conceived (as belief, sacred text, practice, community, experience, and so on), about how it is to be evaluated, understood, embraced, or rejected, that bring scholars of ‘religion’ together into a distinctive field. Sustained scholarly conversation about ‘religion’ is itself what constitutes the field of the study of religion.” (King 2017, 7)

Volkhard Krech argumentiert ähnlich, wenn er „Religionswissenschaft als integrales Forum“ für sozialwissenschaftliche und philologische Zugänge betrachtet und ihren disziplinären Anspruch zurückweist (Krech 2006, 105; s. dazu auch Alexander Nagels Beitrag im vorliegenden Sonderheft). Zwar ist es für jede wissenschaftliche Arbeit wichtig, ihren Gegenstand und die geeigneten Instrumente zur Untersuchung dieses Gegenstands zu klären, doch bedeutet dies nicht, dass „Religion“ selbst die einzige Voraussetzung für eine solche Untersuchung ist. Angesichts der „historical instability of our object of study“ (Taves 2011, 291) kann man folgern, dass die kritische Auseinandersetzung mit den Kontexten, in denen „Religion“ an Bedeutung und Einfluss gewonnen hat, zu den wichtigsten Aufgaben der heutigen Religionswissenschaft gehört, zumindest im Hinblick auf ihre konzeptionelle Arbeit. Dies sollte ohne eine festgelegte Definition von Religion geschehen, eine Definition, die über die Kontexte ihrer Entstehung und kulturellen Verortung hinaus angewendet werden könnte. Bruno Latours Feststellung, dass „[t]he task of defining and ordering the social should be left to the actors themselves, not taken up by the analyst“ (2007, 23), wurde von vielen Forschenden im Bereich der Religionswissenschaft aufgegriffen. Als ein Konzept, das tief in der europäischen Geschichte verankert ist – insbesondere in Verbindung mit dem, was als „Aufklärung“ und „Moderne“ bezeichnet wird – wird „Religion“ immer von europäischen Konventionen, Wahrnehmungen und Fantasien über die Welt abhängen (und durch diese begrenzt sein).

Dies hat auch institutionelle Auswirkungen: Wenn Forschende taxonomische Arbeit leisten, müssen ihre konkreten situativen Kontexte Teil der Analyse sein. Für die Religionswissenschaft fordert Laurie Patton daher, dass keine Religionstheorie im 21. Jahrhundert ohne eine begleitende Theorie der universitären Einrichtung existieren sollte, die solche Theorien hervorbringt (Patton 2019, 16; s. auch meine Antwort darauf in von Stuckrad 2021). Diskursiv ausgedrückt: Universitäten, Studienprogramme und Forschungsorganisationen sind wichtige Instrumente der Wissensproduktion, und ihr Einfluss auf die Etablierung und Legitimierung von Wissensordnungen ist ein wichtiger Aspekt der Analyse. Ich komme darauf zurück.

Für solche Fragestellungen ist vor allem die von Michel Foucault (und davor schon Ludwik Fleck) inspirierte Diskurstheorie von Bedeutung, die sich dem Zusammenhang von kollektivem Wissen und hegemonialen Strukturen widmet (Fleck 1980 [1935]; Foucault 2010 [1972]). Mit Franz X. Eder können wir Diskurse als Praktiken definieren, „die Aussagen zu einem bestimmten Thema systematisch organisieren und regulieren und damit die Möglichkeitsbedingungen des (von einer sozialen Gruppe in einem Zeitraum) Denk- und Sagbaren bestimmen“ (Eder 2006, 13). Die Diskursforschung hebt also unmittelbar auf Fragen der Inklusion und Exklusion von akzeptiertem Wissen – ja auf die Möglichkeit bestimmten Wissens – ab. Religionsbegriffe als Mittel von Inklusion und Exklusion werden dabei selber zum Gegenstand der diskursiven Analyse.

Es geht der Diskursanalyse also nicht nur um die textliche und sprachliche Dimension, sondern immer auch um die politischen und gesellschaftlichen Praktiken, die Wissensordnungen tragen oder verändern. Dies schließt, wie gesagt, die Institutionen mit ein. Wenn man zum Beispiel kein Studienfach „Magie“ an deutschen Universitäten findet, oder wenn an Schulen zwar „Religion“, nicht aber „Spiritualität“ unterrichtet wird, so kann man darin die gesellschaftliche Manifestation einer Wissensordnung erkennen, die im Umkehrschluss bestimmte Überzeugungen in der Gesellschaft legitimiert und verstetigt. Ähnliches gilt für die Schaffung von Vereinen und Gesellschaften, für die Publikation von populären Büchern und Zeitschriften oder auch für juristische und politische Entscheidungen. In der Diskursforschung nennt man solche institutionellen Träger von Diskursen gern „Dispositive“ (Bührmann/Schneider 2008). Dispositive sind gewissermaßen die „Infrastruktur“, die einen Diskurs trägt und verbreitet. Dispositive verändern sich, ebenso wie Wissensordnungen dem Wandel unterliegen. So ist in den letzten Jahrzehnten durch die Einführung von Internet, digitalen Kommunikationsformen und sozialen Medien das Dispositiv der Algorithmen entstanden, das nun maßgeblich die „Möglichkeitsbedingungen des (von einer sozialen Gruppe in einem Zeitraum) Denk- und Sagbaren“ steuert. Manche Forschende sind deshalb sogar der Meinung, wir befänden uns derzeit im „Algorizän“ (Val 2021, 54–56).

Oft sind sich die Akteure gar nicht dessen bewusst, dass sie bestimmten Wissensordnungen folgen. Gerade das unausgesprochene Wissen (im Englischen tacit knowledge) ist aber von besonderem Einfluss. In Deutschland gehören zu diesem unausgesprochenen Wissen so plakative Aussagen wie „Naturwissenschaft ist besser als Magie“, „Esoterik ist potenziell rechtsradikal“ oder „Astrologie ist mit Rationalität unvereinbar“. Ohne dass sich die meisten Akteure genauer mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen oder irgendwelche Kenntnisse dazu haben müssen, können sie davon ausgehen, dass ihre Kommunikationspartner:innen die entsprechenden Aussagen teilen. Und wenn jemand andere Meinungen – mit oder ohne Kenntnis der Sachverhalte – präsentiert, wird diese Meinung im dominanten Diskurs automatisch als randständig, absurd oder als „Geschwurbel“ apostrophiert und aus dem akzeptierten Wissensbestand ausgeschlossen.

Nicht-hegemoniale Diskurse verkörpern das Undenkbare der dominanten Wissensordnung, mit dem Ergebnis, dass sich auch die Wissenschaft schwertut, entsprechende Strömungen als ernst zu nehmende gesellschaftliche Realitäten zu betrachten. Um aus diesem Automatismus auszubrechen, bietet die Diskursforschung interessante Analyseinstrumente. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob die Diskursforschung hegemoniale Wissensordnungen kritisiert und sich für gerechtere Gesellschaftsformen einsetzt (wie es programmatisch in der critical discourse analysis geschieht) oder ob sie die sich verändernden Wissensordnungen selber zum Gegenstand der Analyse macht, ohne dabei explizit einen ethischen Standpunkt einzunehmen. Letzteres ist der Ansatz der meisten soziologischen Diskursforschungen (s. etwa Keller 2024) und liegt in der Linie der Überlegungen Hans G. Kippenbergs.

2.1 Neugruppieren von Diskurssträngen

Die Diskursforschung bietet nicht nur die Möglichkeit, das Entstehen von hegemonialen Wissensordnungen zu beschreiben und kritisch zu analysieren (zur historischen Diskursanalyse s. Sarasin 2003; Eder 2006; Landwehr 2009; Reisigl 2016; von Stuckrad 2021). Dadurch, dass durch die Rekonstruktion der Entstehung dieser Wissensordnungen auch die Kontingenz solcher Ensembles von Wissen evident gemacht wird, entsteht zugleich Raum für alternative Ensembles historischer Sachverhalte. Auch für diese Methode ist Foucault ein Musterbeispiel. Die historische Dimension der diskursiven Formationen wird in seinem Konzept der „Genealogie“ oder „Archäologie“ regulativer Wissenssysteme erfasst. Historische Vorstellungskraft ist keine einfache Bottom-up-Methode, die mit Daten und Fakten aus der Vergangenheit beginnt und diese anschließend in eine Erzählung verwandelt, die eine verlässliche Widerspiegelung der historischen Wahrheit ist; stattdessen sind Vergangenheit und Gegenwart miteinander verwoben, und was zu einer „historischen Tatsache“ wird, hängt von den Bedingungen der zeitgenössischen diskursiven Strukturen ab. Schon die Umwandlung von historischen Spuren in „Quellen“ und „Fakten“ ist ein kreativer Prozess, der historische Sinnbildung allererst möglich macht. Bestimmte Elemente der Vergangenheit werden als wichtig herausgegriffen und zu einer Reihe von Daten „gruppiert“, die für das heutige Publikum von Bedeutung sind. Diese Sets oder Ensembles von Wissen und Wissenssträngen haben enorme Auswirkungen auf die Möglichkeiten dessen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort gedacht und gesagt werden kann. Dies ist genau, was mit dem Konzept der „Meistererzählung“ gemeint ist.

Die kritische Analyse, wie sich situative Interpretationen der Vergangenheit in gesellschaftlichen Praktiken und Wissensordnungen verfestigen, ist eine zentrale Aufgabe der Diskursforschung. Aber das ist noch nicht alles. Historiker:innen können die Spuren vergangener Ereignisse auch anders nutzen, als es die Meistererzählung nahelegt. Sie können sich auf andere Ereignisse konzentrieren, oder sie können die Spuren der Vergangenheit anders ordnen, mit neuen Ordnungsstrukturen und begrifflichen Rahmen. Es gibt also nicht nur eine Archäologie oder Genealogie des Wissens, die eine Linie von vergangenen Ereignissen in die Gegenwart rekonstruiert. Vielmehr führen alternative Arrangements von Ereignissen und Fakten zu unterschiedlichen Erzählungen und können sogar hegemoniale Wissensordnungen infrage stellen.

Foucault nannte diesen Akt des kreativen Arrangierens vergangener Datenensembles „regrouping“. Dabei war er sich völlig darüber im Klaren, dass das „Neugruppieren“ von Diskurssträngen ein subversives Potenzial im Hinblick auf historische Vorstellungskraft beinhaltet:

„Drittes Interesse einer solchen Beschreibung der diskursiven Fakten: indem man sie von allen Gruppierungen befreit, die sich als natürliche, unmittelbare und universelle Einheiten geben, gibt man sich die Möglichkeit, aber diesmal durch eine Menge von beherrschten Entscheidungen, andere Einheiten zu beschreiben. Vorausgesetzt, daß man deren Bedingungen klar definiert, wäre es legitim, ausgehend von korrekt beschriebenen Beziehungen, diskursive Mengen zu bilden, die nicht arbiträr wären, indessen aber unsichtbar geblieben wären. [...] also könnte keine Interpretation der Aussagefakten sie ans Licht bringen, sondern lediglich die Analyse ihrer Koexistenz, ihrer Abfolge, ihres wechselseitigen Funktionierens, ihrer reziproken Determination, ihrer unabhängigen oder korrelativen Transformation.“ (Foucault 1981 [1972], 45)

Es ist wichtig festzuhalten, dass ein solcher methodischer Ansatz für die Geschichtsschreibung die Tatsache anerkennt, dass wissenschaftliche und gesellschaftliche Narrative von identifizierbaren Akteuren und Situationen geschaffen, dabei nicht aber frei erfunden werden; historisch Forschende stützen ihre Argumente, Rekonstruktionen und Interpretationen nach wie vor auf konkrete historische Daten, die öffentlich zugänglich sind und somit für Überprüfung und Kritik offenstehen. Diskursive Religionswissenschaft gibt also keineswegs ihren Anspruch auf intersubjektiv überprüfbares Wissen auf; dieses Wissen wird jedoch nicht mit Rekurs auf eine „objektive Metaperspektive“ beansprucht, sondern mit Rekurs auf situatives Wissen, das Mitforschende überprüfen und nachvollziehen können. Die Schaffung neuer „Einheiten“ historischer Sinnbildung ist eine Einladung zu alternativen Formen des Wissens, die sogar zu neuen Theorien führen können. Wie Foucault erklärt:

„Und ich meinerseits werde nichts anderes tun: gewiss, ich werde als anfänglichen Bezugspunkt ganz gegebene Einheiten (wie die Psychopathologie oder die Medizin oder die politische Ökonomie) nehmen; aber ich werde mich nicht in diese zweifelhaften Einheiten stellen, um deren innere Konfiguration oder geheime Widersprüche zu untersuchen. Ich werde mich nur für die Zeit auf sie stützen, die ich brauche, um mich zu fragen, welche Einheiten sie bilden; mit welchem Recht sie ein Gebiet, das sie im Raum spezifiziert, und eine Kontinuität in Anspruch nehmen können, die sie in der Zeit individualisiert; nach welchen Gesetzen sie sich bilden; auf dem Hintergrund welcher diskursiven Ereignisse sie sich zerlegen; und ob sie schließlich nicht in ihrer akzeptierten und quasi institutionellen Individualität die Oberflächenwirkung von konsistenteren Einheiten sind. Ich werde die Gesamtheiten, die mir die Geschichte anbietet, nur akzeptieren, um sie sogleich der Frage zu unterziehen; um sie zu entknüpfen und um zu erfahren, ob man sie legitimerweise rekomponieren kann; um zu erfahren, ob man daraus nicht andere rekonstruieren muß; um sie in einen allgemeineren Raum zu stellen, der, indem er ihre scheinbare Vertrautheit auflöst, erlaubt, ihre Theorie zu bilden.“ (Foucault 1981 [1972], 40–41)

In diesem Sinne kann das kreative Neugruppieren ein Akt des Widerstands gegen die hegemoniale Macht sein, eine Störung innerhalb der Ordnung des (impliziten) Wissens. Foucaults Werk hat vielen Forschenden auf genau diese Weise als Inspiration gedient. Auch für die Religionswissenschaft hat sich die subversive Neuordnung historischer Datensätze – in kreativer Weiterführung von Kippenbergs Überlegungen – als fruchtbare Übung erwiesen, die etabliertes Wissen gegen den Strich bürstet. Die Diskursfelder, die sich um neue Formen von Spiritualität gebildet haben, bieten ein gutes Beispiel dafür. Bevor ich das konkret durchspiele, sei jedoch noch auf den zweiten wichtigen Theoriebaustein eingegangen, den Kippenberg und andere erarbeitet haben – die Dynamik von Pluralismen in der europäischen Religionsgeschichte.

3 Europäische Religionsgeschichte: Mitlaufende Alternativen und konkurrierende Wissensansprüche

Im Hinblick auf Grundeigenschaften der europäischen Religions- und Kulturgeschichte hat die deutschsprachige Religionswissenschaft wichtige Impulse geliefert. Dabei hat sich besonders ein Deutungsansatz bewährt, der von einem „doppelten Pluralismus“ ausgeht (Gladigow 1995; ausführlich dann Kippenberg/Rüpke/von Stuckrad 2009): Auf der einen Seite finden wir einen Pluralismus religiöser Optionen und Traditionen, der seit der Spätantike europäische Diskurse beeinflusst, und das in verstärktem Maße seit dem späten Mittelalter, der kolonialen Expansion Europas und der zunehmenden Globalisierung im 20. Jahrhundert (s. dazu auch den Beitrag von Astrid Reuter im vorliegenden Sonderheft). Dieser Pluralismus ist ein Pluralismus der Konkurrenz, wie Michael Borgolte festhält:

„Wer Europa historisch begreifen will, muß anerkennen, daß seine Vielfalt keinen Pluralismus der Gleichgültigkeit hervorgebracht hat, sondern daß sich seine kulturellen Formationen in ständigem Bezug aufeinander anpaßten, wandelten oder auch abstießen.“ (Borgolte 2006, 10)

Konkurrenz bedeutet auch – ganz im Sinne der lateinischen Bedeutung des Wortes, „zusammenlaufen/mitlaufen“ –, dass die religiösen Alternativen stets präsent sind und in jeweiligen Kontexten aktualisiert und gleichsam beschworen werden können.

Gladigow hat hierfür den Begriff der „mitlaufenden Alternativen“ in der europäischen Religionsgeschichte geprägt (Gladigow 1995). Wie in einem Palimpsest tauchen die „alten“ und „alternativen“ Religionen immer wieder auf. Kippenberg erläutert diesen Sachverhalt am Beispiel der Antikenbegeisterung des 19. Jahrhunderts, wenn etwa Friedrich Schiller in seinem Gedicht „Die Götter Griechenlands“ beklagt, dass das Christentum das „harmonische Einverständnis der Götter mit der Natur beendet“ habe (Kippenberg 1997, 144). Und weiter:

„Noch in anderer Hinsicht hat Schiller mit seinem Gedicht Schule gemacht: daß die toten Götter Griechenlands in Form der Poesie erneut zum Leben gebracht werden könnten. Der Poesie wurde es zugetraut, den Metapherngeist der Religion, von dem Herder gesprochen hatte, zu bewahren. Auch dies blieb ein Merkmal von Moderne. Untergegangene Götter und Rituale konnten den Menschen des entseelten Zeitalters im Kunsterlebnis erneut zugänglich werden. So war es möglich, sie vor ihrem endgültigen Untergang zu bewahren.“ (Kippenberg 1997, 145)

Ein wichtiges Beispiel für die Diskursverschränkungen der mitlaufenden Alternativen ist Schillers Zeitgenosse Johann Wolfgang von Goethe, der in einem Brief an F. H. Jacobi am 6. Januar 1813 erläutert:

„Ich für mich kann, bey den mannigfaltigen Richtungen meines Wesens, nicht an einer Denkweise genug haben; als Dichter und Künstler bin ich Polytheist, Pantheist hingegen als Naturforscher, und eins so entschieden als das andere. Bedarf es eines Gottes für meine Persönlichkeit, als sittlicher Mensch, so ist dafür auch schon gesorgt. Die himmlischen und irdischen Dinge sind ein so weites Reich, daß die Organe aller Wesen zusammen es nur erfassen mögen.“ (Goethe 1846, 261)

In Goethes Ausführung taucht bereits die zweite Form von Pluralismus auf, nämlich ein Pluralismus gesellschaftlicher Systeme. Die dahinterstehende Vorstellung gesellschaftlicher Differenzierung wird auch in den anderen Beiträgen des vorliegenden Sonderheftes thematisiert. Religion befindet sich dabei immer in kritischer Auseinandersetzung mit den Wissenschaften, den Philologien (man denke an die Textkritik der biblischen Texte), aber auch mit Kunst und Literatur. So kann das Christentum durchaus selber zu einer mitlaufenden Alternative neben und mit den Wissenschaften und Künsten werden. Gladigow konstatiert diesbezüglich für die Renaissance eine neue „Dichte intellektueller Kommunikation in Europa“, in deren Kontext

„nicht nur bildende Kunst, Musik und Literatur ‚flächendeckend‘ verbreitet werden, sondern auch neue religiöse Entwürfe und Einstellungen. Ein Renaissancefürst, der sich den Ankauf und die schnelle Übersetzung des Corpus Hermeticum angelegen sein lässt – später kanonischer Text für religiöse Strömungen in den unterschiedlichsten Disziplinen – mag als Charakteristikum einer neuen Phase religiöser Optionen in Europa angesehen werden. Nicht nur die ‚positiven‘, institutionalisierten Religionen erfahren die geschuldete Aufmerksamkeit, sondern auch ‚Unterströmungen‘, verdrängte Muster, ‚Häresien‘, ‚Alternativen‘, die explizit oder implizit mit dem Christentum konkurrieren können.“ (Gladigow 2006, Abs. 1)

Dies kann man durchaus als Prolegomenon zum Verständnis von „Esoterik“ betrachten (zur Diskussion s. von Stuckrad 2016). Das Corpus Hermeticum, zwischen dem zweiten und vierten Jahrhundert entstanden, ist ein gutes Beispiel für universale Wissensansprüche, die als Alternative zu biblischem Offenbarungswissen formuliert werden. Die hermetischen Schriften, die dem Gott Hermes zugeschrieben werden, ebenso wie göttliches Offenbarungswissen von Personen wie Zoroaster (Zarathustra), Platon, Buddha oder einem Jesus, der sich von dem Jesus des Neuen Testaments unterscheidet – all das sind Inspirationsquellen für religiöse und kulturelle Identitäten in Europa, die sich in vielfältigen Traditionen, aber auch in konkreten Gemeinschaften wie den Rosenkreuzern, den Freimaurern, den magischen Orden des 19. und 20. Jahrhunderts, schließlich auch in Theosophie und Anthroposophie manifestieren. Auch die vorchristlichen, vor allem die keltischen, germanischen und zentraleuropäischen religiösen Traditionen, sind in Europa immer Teil dieses Palimpsests gewesen und haben die unterschiedlichsten Anknüpfungspunkte für religiöse und kulturelle Identitäten in Europa geschaffen.

Für die esoterische Suche nach vollkommenem, göttlichem Wissen haben sich insbesondere jene Traditionen als bedeutsam erwiesen, die religiös-metaphysische Fragestellungen mit philosophischen Systemen verbanden. Ein einschlägiges Beispiel hierfür ist die komplexe Geschichte der Kabbalah, die sich als eine Form neuplatonischer mystischer Bibelinterpretation im späten Mittelalter im Judentum entwickelte und zu einer tragenden Kraft des Judentums wurde. Im 17. Jahrhundert bekannten sich große Teile des europäischen Judentums zu kabbalistischen Deutungsansätzen. Von „randständigen Diskursen“ kann also gar keine Rede sein. In diesem Denken wird die Torah nicht nur als schriftlicher Text der hebräischen Tradition betrachtet, sondern als „Textur“ des Kosmos, die alles Wissen der Welt in verschlüsselter Form birgt. Es geht dabei also nicht um geheimes, sondern um verborgenes Wissen. Die Dialektik von Verborgenheit und Offenbarung absoluten Wissens ist ein Kernelement esoterischer Diskurse (s. von Stuckrad 2010, 89–113).

Christliche Intellektuelle haben die jüdischen Formen von Kabbalah – teilweise in antijüdischer Intention – mit Interesse aufgegriffen und in eigener Weise weiterentwickelt. Die naturphilosophische Überzeugung, dass die Grundbestandteile des Kosmos Buchstaben sind, ein „Code“, der vom Menschen „entschlüsselt“ und „gelesen“, aber auch neu „geschrieben“ werden kann (ein Schöpfungsakt, der mit der Vergöttlichung des Menschen einhergeht), wurde zu einem überaus einflussreichen Element europäischer Philosophie und zieht sich von Leibniz über Schelling und Hegel bis in die Philosophie und die „life sciences“ des 20. Jahrhunderts. Hans Blumenberg nannte das das Paradigma der „Lesbarkeit der Welt“ (Blumenberg 1986; s. von Stuckrad 2010, 89–93).

Wenn man in Riesenschritten, und in Absehung von vielen Nuancen und Details, die europäische (und zunehmend globalisierte) Kulturgeschichte seit dem 19. Jahrhundert durcheilt, findet man diese Diskursarrangements innerhalb einer immer weiter fortschreitenden Pluralisierung religiöser und weltanschaulicher Optionen. Mit der Ausdifferenzierung und Professionalisierung von Wissensbeständen durch die Etablierung etlicher neuer Studienfächer – von Soziologie, Ethnologie und Religionswissenschaft bis hin zur theoretischen Physik und zur Psychologie – entstanden neue Dispositive, die mit einer Diversifizierung von gesellschaftlichen Wissensbeständen einhergingen. Dabei reflektieren die Darstellungen von Religionsgeschichte den Diskurs über Modernisierung, wie Kippenberg herausgearbeitet hat (Kippenberg 1997, 259–270). Die alten und neuen Diskursarrangements manifestierten sich dabei in Gemeinschaften wie der Theosophischen Gesellschaft (mit ihrer großen Faszination für asiatische Wissenstraditionen) und der Anthroposophischen Gesellschaft, die ihrerseits Einfluss in intellektuellen, künstlerischen und politischen Bereichen ausübten. Auch Ereignisse wie der Okkultismus, die Psychologie als Universalwissenschaft bei Carl Gustav Jung oder der Monismus als Einheit von naturwissenschaftlichem und geisteswissenschaftlichem Wissen bei Ernst Haeckel und Wilhelm Ostwald gehören in diesen diskursiven Rahmen des frühen 20. Jahrhunderts (s. von Stuckrad 2019).

Jener pluralistische Innovationsschub ist einer der Gründe, warum es in den 1960er- und 1970er-Jahren in den USA zu dem Phänomen kam, das man häufig mit dem vereinfachenden Schlagwort „New Age“ bezeichnet. Wie in einem Durchlauferhitzer wurden mitlaufende Alternativen, unter Hinzufügung neuer religiöser, politischer, wissenschaftlicher und künstlerischer Optionen, aufgegriffen und dem euro-amerikanischen Lebensgefühl des späten 20. Jahrhunderts eingeschrieben. Viele der Ansichten des „New Age“, vor 50 Jahren noch als exzentrisch betrachtet, sind inzwischen in popularisierter Form fester Bestandteil der religiös-spirituellen und weltanschaulichen Überzeugungen der europäischen und nordamerikanischen Bevölkerung – von Reinkarnationsdenken bis hin zu Astrologie und alternativen Heilmethoden.

Hier schließt sich der Kreis zu den oben erwähnten Studien zur heutigen Popularität von Astrologie und anderen Systemen, die dem Radar hegemonialer Wissensordnung häufig entgeht. Mit Gladigow können wir konstatieren, dass mit einem „deregulierten religiösen Markt“ eine Pluralisierung verbunden ist,

„die nun nicht nur einen ‚innerkonfessionellen‘ Pluralismus ermöglicht, sondern auch einen Pluralismus in der Nutzung von Sinnsystemen überhaupt. Dabei wird zunehmend deutlicher, dass sich das Spektrum applizierbarer religiöser Muster erheblich erweitert hat.“

Und Gladigow hält fest: „Das dramatisch Neue in der Europäischen Religionsgeschichte ist nicht so sehr ein Pluralismus von Religionen, sondern ein ‚problemloser‘ Pluralismus von Religionstypen“ (beide Zitate Gladigow 2006, Abs. 11). Hier fügen sich esoterische und spirituelle Diskurse nahtlos ein.

4 Die mitlaufenden Alternativen werden zum Mainstream des 21. Jahrhunderts

Ein wichtiger Baustein der Diskursforschung ist der Begriff der Diskursgemeinschaften. Wissensordnungen entstehen durch die Einflüsse von ganz unterschiedlichen Akteuren. Zwar haben nicht alle Akteure dieselben Deutungshoheiten im diskursiven Feld, doch gesellschaftlich geteiltes Wissen wird gespeist aus Beiträgen aus Wissenschaft, Politik, Kunst und gesellschaftlichen Gruppenbildungen. Selbst nichtmenschliche Akteure und materielle „Objekte“ gehören in diesem Sinne zu den Diskursgemeinschaften hinzu.

Betrachtet man das sich formierende Diskursfeld von Spiritualitäten im 20. und 21. Jahrhundert, so stellt man fest, dass viele der neu entstandenen Überzeugungen und Praktiken in direkter Wechselwirkung mit Wissenschaften entstanden, die sich als säkular betrachten. Es haben sich Diskursgemeinschaften formiert, in denen wissenschaftliche Narrative – zum Beispiel zur vermeintlichen jahrhundertelangen Göttinnen-Verehrung durch Frauen oder zum Schamanismus als vermeintlicher Grundform des Zugangs zum Heiligen – von Interessierten in die Praxis umgesetzt werden. Als Beispiele hierfür lassen sich die neue „Hexenreligion“ (mit Wicca als der größten Richtung) oder der in Nordamerika und Europa durch nicht-indigene Menschen praktizierte Schamanismus anführen, aber auch pagane Gruppen insgesamt, die durch eine animistische Weltauffassung und eine naturbezogene Spiritualität gekennzeichnet sind (s. Harvey 2013).

In vielen Fällen zeigen sich auch direkte Verbindungen zwischen Naturwissenschaften und spiritueller Praxis. Pantheismus, also die Verehrung des Göttlichen in der materiellen Welt, war ja schon immer eine attraktive Option für Naturforschende; neben dem bereits erwähnten Goethe ließen sich hier auch Albert Einstein und viele andere anführen (Gladigow 1989). In diesen Diskurskontext gehört zudem die spirituelle Aufladung der Quantenphysik, die im Nachlauf der 1960er- und 1970er-Jahre das Phänomen „Quantenmystik“ (und jüngst auch „Quantenheilung“) hervorgebracht hat, die dem gesamten Kosmos Bewusstsein und lebendige Interaktion attestiert (Kaiser 2011; Klotz 2017 insgesamt, S. 75–88 zur Quantenheilung). Aus der Biologie wiederum kommen wichtige Impulse im Hinblick auf die Verwandtschaft des Menschen mit anderen Tieren und die komplexe und sensible Vernetzung aller Ökosysteme – dies kann unmittelbar in eine Verwandtschaftsethik (einschließlich Fragen von Veganismus und Tierschutz) münden oder eine Spiritualität der Relationalität hervorbringen, in der alle Lebensformen auf der Erde in bewusster Weise miteinander interagieren (s. etwa Taylor 2020). Auf das zentrale Stichwort Relationalität komme ich unten zurück.

In seinen umfangreichen Forschungen hat Bron Taylor die politisch und philosophisch radikalisierte Form dieser Naturspiritualität als „dunkelgrüne Religion“ bezeichnet, die wiederum Teil eines global greening of religion ist. Taylor bietet mit dem Begriff der dunkelgrünen Religion eine Deutungsfolie, die auf einer vierfachen Typologie von „Animismus“ und „Gaia-Religion“ aufbaut, die jeweils wiederum in eine naturalistische und eine übernatürliche Form unterschieden werden können (Taylor 2020, 19–56). Die Grenzen zwischen diesen Kategorien sind zwar durchlässig. „Der allgemeine Impuls jedoch, die Natur als heilig zu betrachten, als wertvoll in ihrer Ganzheit und in ihren Teilen, zugleich aber auch als gefährdet und schutzbedürftig, zieht sich quer durch alle Beispiele hindurch“ (Taylor 2020, 56).

Derartige Auffassungen und rituelle Umsetzungen können sich auch in direkten Umweltschutzaktionen manifestieren (Taylor 2020, 126–130). Man denke etwa an Julia Butterfly Hill, die am 10. Dezember 1997 auf einen riesigen Redwood-Baum im Norden Kaliforniens kletterte, der zuvor von Earth-First!-Aktivist:innen besetzt worden war und „Luna“ genannt wurde. Julia Butterfly Hill, deren mittlerer Name sich auf ihre Liebe für Schmetterlinge während ihrer Kindheit bezieht, sollte letztlich mehr als zwei Jahre auf dem Baum verbringen, zwei Jahre, in denen sie eine intensive Beziehung zu Luna aufbaute. Julia Butterfly Hill wurde zu einer weltweit beachteten Erscheinung, ebenso wie die spirituellen und animistischen Erfahrungen, von denen sie berichtete. Ursprünglich in Arkansas aufgewachsen, sei sie „von den Geistern“ in die Redwoods gesandt worden, und zwar während einer Visionssuche in der Wildnis. Schon beim Betreten der Redwoods hatte sie ein spirituelles Erlebnis: „Als ich das erste Mal einen Wald mit Redwoods betrat [...], sank ich auf die Knie und begann zu weinen, weil der Geist des Waldes mich einfach überwältigte“ (Hill zit. n. Taylor 2020, 127). Diese Bindung wurde während der Baumbesetzung immer stärker. Bis heute ist Julia Butterfly Hill eine Autorität im naturspirituellen Milieu und eine Vorbereiterin der relationalen Wende, die ich unten näher beschreiben werde. Ein Beleg für dieses Denken in Relationen ist das Motto auf ihrer Webseite: „i do not capitalize i on purpose as i am a part of we. i am not SEPARATE from but rather CONNECTED with“ (https://juliabutterflyhill.com, aufgerufen am 30.5.2025).

Richard Powers hat zu diesem Milieu von spirituellem Umweltaktivismus einen überaus erfolgreichen Roman geschrieben. The Overstory (im Deutschen als Die Wurzeln des Lebens erschienen) gewann den Pulitzer-Preis 2019 und erhielt zahlreiche weitere Auszeichnungen. Der Roman beschreibt die Natur und vor allem die Bäume als wirkmächtig und belebt. Die Bäume sind in einen Kommunikationsraum von Natur und Mensch eingebunden, wobei die Bäume den suchenden Menschen ein lange vergessenes Wissen bieten, das für die Zukunft des Planeten entscheidend ist (s. von Stuckrad 2019, 219–222).

The Overstory ist kein Einzelfall. Wenn man sich allein die englischsprachigen Publikationen der letzten Jahre ansieht, so findet man eine ganze Reihe überaus erfolgreicher Bücher, die wiederum ein Indiz für ein großes öffentliches Interesse und damit auch für die diskursiven Veränderungen sind, die diesem Interesse unterliegen. Zu den einflussreichen Publikationen gehören Robert Macfarlane, Is a River Alive? (2025); Max Porter, Lanny (2019); Barry Lopez, Horizon (2019); David George Haskell, The Songs of Trees (2018); Ursula K. Le Guin, Late in the Day: Poems 2010–2014 (2016); und Robin Wall Kimmerer, Braiding Sweetgrass: Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants (2013). Für den deutschen Sprachraum wäre Andreas Weber (2016; 2024) zu nennen, vor allem aber auch Peter Wohlleben. Wohllebens 2015 erschienenes Buch Das geheime Leben der Bäume, mit dem Untertitel Was sie fühlen, wie sie kommunizieren – die Entdeckung einer verborgenen Welt, hat den aus dem Rheinland stammenden Förster schlagartig berühmt gemacht. Etliche weitere Bücher und Publikationen in anderen Medien folgten und wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Heute ist Wohlleben international einer der bekanntesten Vertreter des new forestry, nämlich einer Betrachtung von Wald und Ökologie, die sich reduktionistischen Modellen widersetzt und eine ganzheitliche Idee von Natur propagiert, in der die natürliche Welt insgesamt als Akteurin in einem lebendigen System ernst genommen wird – ganz im Sinne von Richard Powers’ Roman (s. von Stuckrad 2019, 222–223). In Wohllebens jüngstem Buch (Wohlleben 2024) wird die Diskursverschränkung zwischen Literatur und Wissenschaft konkret sichtbar: Der erste Teil von Buchenleben beschreibt in literarischer Form (mit der Buche als Ich-Erzählerin) die Biografie der Buche, die bei Wohllebens Forsthaus steht; der zweite Teil liefert die wissenschaftliche Untermauerung für die Kapitel des ersten Teils.

Die in diesem Abschnitt stichpunktartig aufgeführten Beispiele sind Teil einer breiteren diskursiven Veränderung, die auch die Religionswissenschaft beeinflusst. Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass es sich bei dem großen Feld von alternativen Spiritualitäten, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Nordamerika und Europa entwickelt haben, um eine breit getragene Veränderung von Wissensordnungen über den Menschen und seine Einbettung in planetarische, ja kosmische Lebenszusammenhänge handelt. Besonders die naturbezogenen Spiritualitäten, einschließlich ihrer literarischen und künstlerischen Manifestationen, nehmen dabei Ansätze aus den Wissenschaften auf, die inzwischen fachübergreifend als relational turn verhandelt werden (ausführlich dazu von Stuckrad 2024). Es lohnt sich deshalb, den „relationalen Verschiebungen“ des Diskurses religionswissenschaftlich genauer nachzugehen, da sie ein weiteres Beispiel für Diskursgemeinschaften sind.

5 Religionswissenschaft und relationale Wende

Die Rede vom „relational turn“ ist in den letzten Jahren in zahlreichen Diskursfeldern zu einem wichtigen Thema geworden, von Philosophie und Soziologie zu Psychologie, Politik, Kunst und Literatur, Kulturwissenschaft, kultureller Anthropologie bis hin zur Tourismuswissenschaft. Doch auch die sogenannten Naturwissenschaften sind von der relationalen Wende erfasst. Tatsächlich ist es so, dass wichtige Impulse für die Neubewertung unseres Wissens über die Welt gerade auch von den Naturwissenschaften kommen. Besonders in Ökologie und Quantenphysik hat sich eine Forschungsrichtung etabliert, die im engen Austausch mit philosophischen und „geisteswissenschaftlichen“ Ansätzen ganz neue Fragestellungen und Erklärungsmodelle entwickelt (von Stuckrad 2024).

5.1 Nichtmenschliche Agency und agentieller Realismus

Was, so möchte ich im Kontext von Diskursforschung und europäischer Religionsgeschichte fragen, bedeutet die relationale Wende für religionswissenschaftliche Theorie und Praxis? Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass die Religionswissenschaft weniger durch eine „disziplinäre“ Identität gekennzeichnet ist und eher als ein „multidisziplinäres“ oder gar „undiszipliniertes“ Feld bezeichnet werden kann. Diese Perspektive schließt direkt bei Alexander Nagels Beitrag zum vorliegenden Sonderheft an. Für das hier zu besprechende Thema kommt hinzu, dass nichtmenschliche Agency – ein wichtiger Begriff der relationalen Wende – für die Religionswissenschaft schon immer ein zentrales Element des Forschungsinteresses war: Die vermeintliche oder reale Agency von Gottheiten, Ahnen, Geistern, Engeln, aber auch von Ritualen, Worten, Bildern und „Objekten“ bildet geradezu den Kern religionswissenschaftlicher Arbeit.

Deshalb haben relationale Überlegungen in den letzten Jahren auch in der Religionswissenschaft an Einfluss gewonnen. Dabei geht es meist um Fragen von Kontextualität und Interdisziplinarität, die den Religionsbegriff als dynamisches Produkt vieler Faktoren im religionswissenschaftlichen Feld darstellen (so schon bei Smith 2004; s. jüngst Berger, Buitelaar und Knibbe 2021). Relationalität wird zudem aus diskurstheoretischer und wissenssoziologischer Sicht ins Spiel gebracht, um essenzialistische Religionsbegriffe zu überwinden (Krüger 2021; Spies und Schrode 2021), ein Diskurs, den Andrea Rota (2023) wiederum bis in die 1960er-Jahre zurückverfolgt. Ich selber habe argumentiert, dass der von Karen Barad (2007) und anderen vorgeschlagene agentielle Realismus für die Religionswissenschaft von besonderem Interesse ist (von Stuckrad 2023 a; 2023 b; 2024; für die theologische Religionsforschung s. jetzt auch die Habilitationsschrift von Franca Spies 2025).

Auch Krechs „Manifest“ für relationale Religionswissenschaft gründet auf soziologischen und interdisziplinären Zugängen zum Religionsbegriff, wobei „single religious matters form in relation to other religious matters and thus constitute religious fields. In turn, religious fields and the religious field as a whole form in relationships to other societal spheres“ (Krech 2020, 98). Während die vier „Dimensionen“, die Krech für den Religionsbegriff unterscheidet – „(a) cognition and knowledge, (b) perception and experience, (c) action and regulation as well as (d) corporeality and materiality“ (Krech 2020, 100) –, durchaus in abgewandelter Form auf eine Religionsforschung angewandt werden können, die nichtmenschliche Agency konzeptionell stark macht, lassen sich die von Krech propagierten Differenzkriterien nicht mit einem agentiellen Realismus vereinbaren. Die Aussage, „religion has differentiated itself from its environment during socio-cultural evolution“ (Krech 2020, 103), ergibt in einem agentiellen Geflecht keinen Sinn, wo das System („environment“) selber das Arrangement darstellt, welches Religion als Religion erst sichtbar macht. Dasselbe gilt für Krechs Überzeugung, die Unterscheidung zwischen Immanenz und Transzendenz sei notwendig, um zu verstehen, wie Religionen ihre Funktion der Kontingenzbewältigung erfüllen (ebda.). Sowohl die funktionelle Bestimmung von Religion als auch die implizite Wiedereinführung der Differenz zwischen Materie und Geist erscheint vor dem Hintergrund der Situiertheit unseres Wissens und Seins als ein Rückgriff auf hegemoniale Tropen europäischer Metaphysik, die im Prozess von Dekolonialisierung und Globalisierung der Philosophie (s. dazu Elberfeld 2017) einer tiefgreifenden Kritik unterzogen wurden.

Gegenüber diesen Ansätzen zu einer relationalen Religionsforschung sollten wir einen Schritt weiter gehen. Dabei bietet der konzeptionelle Rahmen, den der agentielle Realismus bietet, auch für die Religionswissenschaft eine interessante Ausgangsposition. Er verhindert einen Rückfall in essenzialistische Religionsbegriffe auf der einen Seite und radikal konstruktivistische Religionsbegriffe auf der anderen. Wenn man Relationalität und Ökologien nichtmenschlicher Agency als theoretische Ansätze ernst nimmt, verändern sich sowohl die Forschungsgegenstände und -themen der Religionswissenschaft als auch ihre Forschungspraktiken und -ethiken. Dies möchte ich zum Abschluss meines Beitrags noch kurz erläutern.

5.2 Intra-aktive Ansätze in der Religionsforschung

Die Religionswissenschaft hat in den letzten 20 Jahren stark von der Hinwendung zu materiellen und lebensweltlich-praktischen Zugängen in verschiedenen Wissenschaften profitiert. Lived religion und material religion sind dabei wichtige Stichworte, die auch der relationalen Wende Impulse gegeben haben. Hinzu kommen Versuche, den Religionsbegriff weiter zu fassen, sodass er auch auf nichtmenschliche Tiere angewandt werden kann (Schaefer 2012). Häufig wird deshalb von neueren biologischen Erkenntnissen Gebrauch gemacht, um das zu bestimmen, was die Religionswissenschaft zum Thema macht. Ann Taves hat in Zusammenarbeit mit Egil Asprem wichtige Vorarbeit dazu geleistet. Was sie den „building-block approach to the study of religion“ nennt, unterscheidet zwischen Religionen im breiteren Sinne und bestimmten Grundphänomenen, die diese Religionen ausmachen. Konkret heißt das,

“that the elementary phenomena might best be understood broadly and generically as things that people consider special (special things, for short) and that religions (and spiritualities and philosophies) are often organized around path schemas that involve special practices and/or special goals. In their more elaborated forms, we can view religions, philosophies, paths, etc., as systems or frameworks for assessing, ranking, manipulating, and sometimes transcending things that matter (and, thus, are viewed as special).” (Taves 2010, 175)

Die Anklänge an Emil Durkheims Definition von „einer Religion“ (also nicht von „Religion als solcher“) als „a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is, things set apart and forbidden“ (Durkheim 1995, 44) sind unverkennbar. Doch Taves vermeidet den problematischen Begriff des „Heiligen“ und betrachtet „special(ness)“ auch nicht als einen Ersatzbegriff für „sacred(ness)“; vielmehr konzipiert sie „sacrality“ als ein „emically defined subset of the larger class of things people consider special“ (Taves 2010, 176). Andere Subkategorien oder „Pfade“ (wie im vorigen Zitat) könnten dann problemlos als Philosophien, worldviews (Weltsichten), Spiritualität oder anderes gefasst werden. Da alles, was bestimmte Dinge als „besonders“ markiert, in den Bereich eines solchen Religionsbegriffs fallen, führt dieser Ansatz auch zur Einbeziehung nichtmenschlicher religiöser Akteure (wie Taves explizit herausstellt; s. meine Diskussion in von Stuckrad 2023 a, 3–7). Zugleich stellt sich die Frage, wie die Kategorie „special(ness)“ genauer für religionswissenschaftliche Anwendung zu bestimmen ist, um zu vermeiden, dass praktisch alles darunter gefasst werden kann, was eine gewichtende Unterscheidung beinhaltet. Neben der Vagheit des Begriffs „special(ness)“ ist auch die Tatsache problematisch, dass der Begriff kaum intersubjektiv bestimmbar ist, was an religionsphänomenologische Ansätze erinnert, in denen das religiöse Gefühl als unhintergehbares Kriterium sui generis behandelt wurde.

Mithilfe des agentiellen Realismus lassen sich solche Probleme vermeiden. Für die Einbeziehung nichtmenschlicher Akteure in religionswissenschaftlicher Analyse ergeben sich hier nämlich andere Möglichkeiten. Nichtmenschliche Entitäten oder „Dinge“ werden nicht deshalb wichtig, weil sie von menschlichen Akteuren als „besonders“ gekennzeichnet werden (was eine letztlich anthropozentrische Interpretation ist), sondern schlicht und ergreifend deshalb, weil sie Teil dessen sind, was Barad im Anschluss an Niels Bohr den „Apparat“ oder das Gesamtphänomen nennt – man kann geradezu von einem „Versuchsaufbau“ sprechen, der von vielen Faktoren beeinflusst wird. Die Agency aller beteiligten Faktoren, einschließlich die der Menschen, ist nicht in den Subjekt-Objekten selbst begründet, sondern ergibt sich aus ihrer Verschränkung mit anderen Faktoren. Religionswissenschaftliches Wissen ist deshalb die sich immer wieder verändernde Intra-Aktion einer Vielzahl von agentiellen Faktoren. Die Perspektive der Religionsforschenden stellt nur eine von diesen Faktoren dar, wobei unterschiedliche Ebenen der Verschränkung von Agency ausgemacht werden können (von Stuckrad 2023 a, 16). Je nachdem, wie das Arrangement der agentiellen Ökologien eingerichtet ist, entstehen andere situierte Formen des Wissens – quantentheoretisch also die „Interferenzstreifen“ des Wissens –, und was vorher wie „Religion“ aussah, kann plötzlich als „Spiritualität“ oder anderes erscheinen.

Wie ein solches intra-aktives Forschungsarrangement konkret aussehen kann, beschreiben Abigail H. Neely und Thokozile Nguse anhand eines Beispiels: Es geht dabei um

“a relational method where process and change are constitutional. For example, reading a sick person’s description of an illness through a doctor’s diagnosis through an isangoma’s (a healer who works in consultation with the ancestors) and through her father’s explanation offers a rich, complex understanding of health and illness where difference comes to the fore. Attending to the ways in which those multiple strands are then read through the researcher(s)—attending to the diffraction pattern that stems from the researcher(s)—offers a way to think through how researchers’ and research subjects’ relational positionalities shape knowledge.” (Neely und Nguse 2015, 142)

Religionswissenschaftliche Arbeit wird auf diese Weise in ein großes Netz von Knotenpunkten des Wissens eingefügt.

Erneut zeigt sich, dass die Religionswissenschaft keine nur beobachtende Rolle bei der Generierung von Wissen innehat, sondern selbst Teil des Arrangements ist. Wir kennen die Verflechtung religionswissenschaftlicher Forschung mit den großen Ausbeutungsregimen von Kolonialismus, Patriarchat und Kapitalismus zur Genüge. Dass sich heute viele religionswissenschaftliche Überlegungen der relationalen Überwindung von Anthropozentrismus und Speziesismus anschließen, hat auch mit der Aufarbeitung der eigenen Rolle bei der Legitimierung von Ausbeutungsregimen zu tun. Das Ergebnis davon kann nicht das Ausbrechen aus Verflechtungssituationen sein – das ist aus Gründen der Diskursstrukturen unmöglich –, sondern der aktive Beitrag der Religionswissenschaft zur dynamischen Gestaltung von Wissen.

6 Schlussbetrachtung

Es scheint, als hätten wir eine lange Strecke von Hans G. Kippenbergs Anregungen zu einer „diskursiven Religionswissenschaft“ zurückgelegt, einer Religionswissenschaft, „die weder auf einer allgemein gültigen Definition von Religion noch auf einer Überlegenheit von Wissenschaft basiert“ (1983). Ich hoffe, dass meine Ausführungen gezeigt haben, wie einflussreich diese Anregungen waren und wie aktuell sie auch nach 40 Jahren noch sind. Als Religionswissenschaftler:innen sind wir Teil von Diskursgemeinschaften, die aus vielen wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Akteuren gebildet werden. Gemeinsam arbeiten wir an Wissensordnungen, deren Genealogien sich in unterschiedlichen Szenarien beschreiben lassen. Im Zuge der relationalen Wende wird es sogar möglich, auch nichtmenschliche Akteure und selbst „Dinge“ und nichtmaterielle Entitäten als Teil der Diskursgemeinschaft zu betrachten, was einer Weiterschreibung sozialwissenschaftlicher Religionsforschung gleichkommt, ohne Gefahr zu laufen, einer essenzialistischen einerseits oder einer streng konstruktivistischen Religionsdeutung andererseits das Wort zu reden.

Auch die Analyse der pluralistischen Dynamik der europäischen Religionsgeschichte hat nichts von ihrer Aktualität verloren. Die relationalen Verschiebungen der Diskurse im Verschränkungsbereich zwischen Wissenschaft, Politik, Kunst und Spiritualität lassen sich mit dem Modell des mehrfachen Pluralismus gut abbilden. Die Hinzunahme der Diskursanalyse leistet zweierlei: Zum einen wird deutlich, dass sich die Schwierigkeit, die Popularität neuer spiritueller Diskursfelder in ihrer Bedeutung wahrzunehmen, aus dominanten Wissensordnungen ergibt. Zum anderen zeigt die Neugruppierung von Diskurssträngen, dass die heutige religiös-spirituelle Landschaft in Europa gar nicht so überraschend ist, wie es uns die Meistererzählung einflüstert. Viele Elemente heutiger spiritueller Diskursarrangements haben eine lange Vorgeschichte in naturphilosophischen, künstlerischen und religiös-metaphysischen Traditionen, die das Palimpsest europäischer Religionsgeschichte ausmachen. Die Pluralisierung von Religionstypen und die weitgehende Deregulierung der mitlaufenden Alternativen hat im Laufe des 20. Jahrhunderts ein spirituelles Feld hervorgebracht, das sowohl Spiegelung als auch Motor einer sich verändernden Wissensordnung über den Menschen und sein Verhältnis zur nichtmenschlichen Welt ist.

Die Aufgabe der Religionswissenschaft ist es, die Genealogien des Undenkbaren sichtbar zu machen und damit das Undenkbare denkbar.

Literaturverzeichnis

Ammerman, Nancy T. 2013. Spiritual But Not Religious? Beyond Binary Choices in the Study of Religion. Journal for the Scientific Study of Religion 52/2:258–278.10.1111/jssr.12024Suche in Google Scholar

Barad, Karen. 2007. Meeting the Universe Halfway. Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham und London: Duke University Press.10.2307/j.ctv12101zqSuche in Google Scholar

Berger, Peter, Marjo Buitelaar und Kim E. Knibbe, Hrsg. 2021. Religion as Relation. Studying Religion in Context. Sheffield: Equinox.10.1558/isbn.9781800500716Suche in Google Scholar

Blumenberg, Hans. 1986. Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Borgolte, Michael. 2006. Christen, Juden, Muselmanen. Die Erben der Antike und der Aufstieg des Abendlandes 200 bis 1400 n. Chr. München: Siedler.Suche in Google Scholar

Bührmann, Andrea D., und Werner Schneider. 2008. Vom Diskurs zum Dispositiv: Eine Einführung in die Dispositivanalyse. Bielefeld: Transcript Verlag. 10.1515/9783839408186Suche in Google Scholar

Campion, Nicholas. 2016. Astrology and Popular Religion in the Modern West: Prophecy, Cosmology and the New Age Movement. London und New York: Routledge.10.4324/9781315568188Suche in Google Scholar

Durkheim, Emile. 1995 [1912]. The Elementary Forms of Religious Life. Übers. K. Fields. New York: Free Press.Suche in Google Scholar

Eder, Franz X. 2006. Historische Diskurse und ihre Analyse – eine Einleitung. In Historische Diskursanalysen: Genealogie, Theorien, Anwendungen, hrsg. von Franz X. Eder, 9–23. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft.10.1007/978-3-531-90113-8_1Suche in Google Scholar

Elberfeld, Rolf. 2017. Philosophieren in einer globalisierten Welt. Wege zu einer transformativen Phänomenologie. Freiburg und München: Karl Alber.10.5771/9783495813607Suche in Google Scholar

Fleck, Ludwik. 1980 [1935]. Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Foucault, Michel 1981 [1972]. Archäologie des Wissens. Übers. von Ulrich Köppen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Gecewicz, Claire (2018): ‘New Age’ Beliefs Common Among Both Religious and Nonreligious Americans. Pew Research Center. www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/01/new-age-beliefs-common-among-both-religious-and-nonreligious-americans/ (Abfrage: 29.5.2025).Suche in Google Scholar

Gladigow, Burkhard. 1989. Pantheismus als „Religion“ von Naturwissenschaftlern. In: Die Religion von Oberschichten, hrsg. von Peter Antes und Donate Pahnke, 219–239. Marburg: Diagonal.Suche in Google Scholar

– – –. 1995. Europäische Religionsgeschichte. In Lokale Religionsgeschichte, hrsg. von Hans G. Kippenberg und Brigitte Luchesi, 21–42. Marburg: Diagonal.Suche in Google Scholar

– – –. 2006. Europäische Religionsgeschichte seit der Renaissance. zeitenblicke 5/1. www.zeitenblicke.de/2006/1/Gladigow/index_html (Abfrage: 29.5.2025).Suche in Google Scholar

Goethe, Johann Wolfgang von. 1846. Briefwechsel zwischen Goethe und F. H. Jacobi, hrsg. von Max Jacobi. Leipzig: Weidmann’sche Buchhandlung.Suche in Google Scholar

Harvey, Graham, Hrsg. 2013. The Handbook of Contemporary Animism. London: Routledge.10.4324/9781315728964Suche in Google Scholar

Haskell, David George. 2018. The Songs of Trees. Stories from Nature’s Great Connectors. New York: Penguin.Suche in Google Scholar

Heelas, Paul, Linda Woodhead und Benjamin Seel. 2005. The Spiritual Revolution. Why Religion Is Giving Way to Spirituality. Malden: Blackwell.Suche in Google Scholar

Johnston, Jay, und Kocku von Stuckrad, Hrsg. 2021. Religion and Discourse Research: Disciplinary Use and Interdisciplinary Dialogues. Berlin und Boston: De Gruyter.10.1515/9783110473438Suche in Google Scholar

Kaiser, David. 2011. How the Hippies Saved Physics. Science, Counterculture, and the Quantum Revival. New York und London: W. W. Norton & Company.Suche in Google Scholar

Keller, Reiner. 2024. The Sociology of Knowledge Approach to Discourse: Foundations, Concepts and Tools for a Research Programme. Cham: Springer Nature Switzerland.10.1007/978-3-031-55114-7Suche in Google Scholar

Kimmerer, Robin Wall. 2013. Braiding Sweetgrass. Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants. Minneapolis: Milkweed.Suche in Google Scholar

King, Richard. 2017. The Copernican Turn in the Study of Religion. In Religion, Theory, Critique: Classic and Contemporary Approaches and Methodologies, hrsg. von Richard King, 1–20. New York: Columbia University Press.10.7312/king14542-003Suche in Google Scholar

Kippenberg, Hans G. 1983. Diskursive Religionswissenschaft. Gedanken zu einer Religionswissenschaft, die weder auf einer allgemein gültigen Definition von Religion noch auf einer Überlegenheit von Wissenschaft basiert. In Neue Ansätze in der Religionswissenschaft, hrsg. von Burkhard Gladigow und Hans G. Kippenberg, 9–28. München: Kösel.Suche in Google Scholar

– – –. 1997. Die Entdeckung der Religionsgeschichte. Religionswissenschaft und Moderne. München: C. H. Beck.Suche in Google Scholar

Kippenberg, Hans G., Jörg Rüpke und Kocku von Stuckrad, Hrsg. 2009. Europäische Religionsgeschichte – Ein mehrfacher Pluralismus. 2 Bde. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht/UTB.Suche in Google Scholar

Klotz, Lisa Jane. 2017. Quantenphysik und Esoterik. Über die innere Notwendigkeit renitenten Randgeschehens für die Autopoiesis von Funktionssystemen. Bielefeld: Transcript Verlag.10.1515/9783839438961Suche in Google Scholar

Krech, Volkhard. 2006. Wohin mit der Religionswissenschaft? Skizze zur Lage der Religionsforschung und zu Möglichkeiten ihrer Entwicklung. Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 58:97–113.10.1163/157007306776562062Suche in Google Scholar

– – –. 2020. Relational Religion: Manifesto for a Synthesis in the Study of Religion. Religion 50:97–105.10.1080/0048721X.2019.1686847Suche in Google Scholar

Krüger, Oliver. 2021. From an Aristotelian Ordo Essendi to Relation: Shifting Paradigms in the Study of Religions in the Light of the Sociology of Knowledge. Numen 69:1–36.10.1163/15685276-12341633Suche in Google Scholar

Landwehr, Achim. 2009. Historische Diskursanalyse. 2. Aufl. Frankfurt a. M.: Campus.Suche in Google Scholar

Latour, Bruno. 2007. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. New York: Oxford University Press.Suche in Google Scholar

Le Guin, Ursula K. 2016. Late in the Day: Poems 2010–2014. Oakland: PM Press.Suche in Google Scholar

Lopez, Barry. 2019. Horizon. New York: Alfred A. Knopf.Suche in Google Scholar

Macfarlane, Robert. 2025. Is a River Alive? New York: W. W. Norton & Company.Suche in Google Scholar

Mayer, Gerhard. 2020. Astrologie und Wissenschaft – ein prekäres Verhältnis, Teil 1: Historischer Rückblick auf die deutschsprachige Astrologie im 20. Jahrhundert und gegenwärtige Entwicklungen. Zeitschrift für Anomalistik 20, H. 1+2:86–117.10.23793/ZFA.2020.86Suche in Google Scholar

Neely, Abigail H., und Thokozile Nguse. 2015. Relationships and Research Methods: Entanglements, Intra-actions, and Diffraction. In The Routledge Handbook of Political Ecology, hrsg. von T. Perreault, G. Bridge und J. McCarthy, 140–149. London und New York: Routledge.Suche in Google Scholar

Patton, Laurie. 2019. Who Owns Religion? Scholars and Their Late Twentieth Century Publics. Chicago: University of Chicago Press.10.7208/chicago/9780226676036.001.0001Suche in Google Scholar

Popp-Baier, Ulrike. 2010. From Religion to Spirituality—Megatrend in Contemporary Society or Methodological Artefact? A Contribution to the Secularization Debate from Psychology of Religion. Journal of Religion in Europe 3.1:34–67.10.1163/187489209X478337Suche in Google Scholar

Porter, Max. 2019. Lanny. A Novel. Minneapolis: Graywolf Press.Suche in Google Scholar

Reisigl, Martin, und Ruth Wodak. 2016. The Discourse-Historical Approach. In Methods of Critical Discourse Studies, hrsg. von Ruth Wodak und Michael Meyer, 3. Aufl., 87–121. London: SageSuche in Google Scholar

Rota, Andrea. 2023. Introduction: Religion, Academia, and Society in the Long Sixties. In Religion and Academia Reframed. Connecting Religion, Science, and Society in the Long Sixties, hrsg. von Andrea Rota, 1–14. Leiden und Boston: Brill.10.1163/9789004546578_002Suche in Google Scholar

Sarasin, Philipp. 2003. Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.Suche in Google Scholar

Schaefer, Donovan O. 2012. Do Animals Have Religion? Interdisciplinary Perspectives on Religion and Embodiment. Anthrozoös 25 (Supplement):173–189.10.2752/175303712X13353430377291Suche in Google Scholar

Smith, Jonathan Z. 2004. Relating Religion. Essays in the Study of Religion. Chicago: University of Chicago Press.Suche in Google Scholar

Spies, Eva, und Paula Schrode. 2021. Religious Engineering: Exploring Projects of Transformation from a Relational Perspective. Religion 51:1–18.10.1080/0048721X.2020.1792053Suche in Google Scholar

Spies, Franca. 2025. Das Materielle in Schöpfung und Inkarnation. Theologische Erkundungen im Dialog mit Karen Barads Agentiellem Realismus. Bielefeld: transcript.Suche in Google Scholar

Stuckrad, Kocku von. 2010. Locations of Knowledge in Medieval and Early Modern Europe. Esoteric Discourse and Western Identities. Leiden und Boston: Brill.Suche in Google Scholar

– – –. 2013. Discursive Study of Religion: From States of the Mind to Communication and Action. Method and Theory in the Study of Religion 15, 5–25.10.1163/15700682-12341253Suche in Google Scholar

– – –. 2016. Esotericism Disputed: Major Debates in the Field. In Secret Religion (Macmillan Interdisciplinary Handbooks: Religion), hrsg. von April DeConick, 171–181. Farmington Hills: Macmillan.Suche in Google Scholar

– – –. 2019. Die Seele im 20. Jahrhundert. Eine Kulturgeschichte. Paderborn: Wilhelm Fink.Suche in Google Scholar

– – –. 2021. Historical Discourse Analysis: The Entanglement of Past and Present. In Johnston/von Stuckrad 2021, 77–87.10.1515/9783110473438-005Suche in Google Scholar

– – –. 2021. The Accountability of Embedded Scholarship: Reply to Laurie L. Patton. In What is Religion? Debating the Academic Study of Religion, hrsg. von Aaron W. Hughes & Russell T. McCutcheon, 237–242. New York: Oxford University Press.Suche in Google Scholar

– – –. 2023 a. Undisciplining the Study of Religion: Critical Posthumanities and More-than-human Ways of Knowing. Religion 53/4 (21.9.2023):616–635. DOI: 10.1080/0048721X.2023.2258705.10.1080/0048721X.2023.2258705Suche in Google Scholar

– – –. 2023 b. Decentering Humanism in Philosophy and the Sciences: Ecologies of Agency, Subversive Animism, and Diffractional Knowledge. Sophia: International Journal of Philosophy and Traditions 2023 (5.12.2023). DOI: 10.1007/s11841-023-00990-z.10.1007/s11841-023-00990-zSuche in Google Scholar

– – –. 2024. Nach der Ausbeutung. Wie unser Verhältnis zur Erde gelingen kann. München: Europa-Verlag.Suche in Google Scholar

Taves, Ann. 2010. No Field Is an Island: Fostering Collaboration between the Academic Study of Religion and the Sciences. Method and Theory in the Study of Religion 22:170–188.10.1163/157006810X512356Suche in Google Scholar

– – –. 2011. 2010 Presidential Address: ‘Religion’ in the Humanities and the Humanities in the University. Journal of the American Academy of Religion 79 (2):287–314.10.1093/jaarel/lfr004Suche in Google Scholar

Taylor, Bron. 2020. Dunkelgrüne Religion. Naturspiritualität und die Zukunft des Planeten. Übers. von Kocku von Stuckrad. Paderborn: Wilhelm Fink.Suche in Google Scholar

Val, Jaime del. 2021. The Body is Infinite/ Body Intelligence: Ontohacking Sex Species and the BI r/evolution in the Algoricene. Journal of Posthumanism 1:53–72.10.33182/jp.v1i1.1447Suche in Google Scholar

Weber, Andreas. 2016. Enlivenment. Eine Kultur des Lebens. Versuch einer Poetik für das Anthropozän. Berlin: Matthes & Seitz. Suche in Google Scholar

– – –. 2024. Indigenialität. Berlin: Matthes & Seitz.Suche in Google Scholar

Wijsen, Frans, und Kocku von Stuckrad, Hrsg. 2016. Making Religion: Theory and Practice in the Discursive Study of Religion. Leiden und Boston: Brill.10.1163/9789004309180Suche in Google Scholar

Wohlleben, Peter. 2015. Das geheime Leben der Bäume. Was sie fühlen, wie sie kommunizieren – die Entdeckung einer verborgenen Welt. München: Ludwig.Suche in Google Scholar

– – –. 2024. Buchenleben. Ein Baum erzählt seine erstaunliche Geschichte. Aufgeschrieben von Peter Wohlleben. München: Ludwig.Suche in Google Scholar

© 2025 bei den Autorinnen und Autoren, publiziert von Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Frontmatter

- Editorial

- Zur Wissenschaftsgeschichte der deutschsprachigen Religionswissenschaft

- Artikel

- Religiöse Manifestationen in der europäischen Moderne: Eine Herausforderung für die Religionswissenschaft

- Dynamiken religiöser Pluralität in Brasilien und Deutschland

- Religiöse Skripte, Brüderlichkeitsethik, Verrechtlichung: Der Beitrag von Hans G. Kippenberg zur Erforschung von Religion in Migrationskontexten

- Genealogien des Undenkbaren

- Rezension

- Martin Baumann, Alexander-Kenneth Nagel. 2023. Religion und Migration. Studienkurs Religion. Baden-Baden: Nomos, 243 Seiten.

- English Summaries

Artikel in diesem Heft

- Frontmatter

- Frontmatter

- Editorial

- Zur Wissenschaftsgeschichte der deutschsprachigen Religionswissenschaft

- Artikel

- Religiöse Manifestationen in der europäischen Moderne: Eine Herausforderung für die Religionswissenschaft

- Dynamiken religiöser Pluralität in Brasilien und Deutschland

- Religiöse Skripte, Brüderlichkeitsethik, Verrechtlichung: Der Beitrag von Hans G. Kippenberg zur Erforschung von Religion in Migrationskontexten

- Genealogien des Undenkbaren

- Rezension

- Martin Baumann, Alexander-Kenneth Nagel. 2023. Religion und Migration. Studienkurs Religion. Baden-Baden: Nomos, 243 Seiten.

- English Summaries