Resozialisierung, Suchtmittelfreiheit und Legalbewährung nach einer Unterbringung gem. § 64 StGB – Ein mehrdimensionaler und kontrollierter Vergleich der Entlassgruppen Bewährung und Erledigung wegen Aussichtslosigkeit

Zusammenfassung

Das Maßregelrecht sieht einzig für eine Unterbringung in der Entziehungsanstalt gem. § 64 StGB die Möglichkeit einer vorzeitigen Erledigung wegen Aussichtslosigkeit vor. Auf diese Weise werden gut 40 % aller Untergebrachten bundesweit entlassen, obwohl bekannt ist, dass diese Entlassform mit einem erhöhten Risiko erneuter Delinquenz verbunden ist. Jenseits dessen ist über die Wiedereingliederung dieser Gruppe in die Gesellschaft wenig bekannt, ebenfalls finden sich keine kontrollierten Studien, die die Lebensverläufe von Untergebrachten nach forensischer Suchtbehandlung in Abhängigkeit von der Entlassart multidimensional vergleichen. Die vorliegende Untersuchung stützt sich auf eine 15-Jahres-Entlasskohorte einer bayerischen Maßregelvollzugsklinik und untersucht anhand verschiedener Indikatoren Resozialisierung, Suchtmittelkonsum und Legalbewährung von Untergebrachten, die entweder zur Bewährung direkt aus der Klinik oder nach einer Aussichtslosigkeitserledigung aus anschließender Strafhaft entlassen wurden. Mittels eines Fall-Kontrollabgleichs anhand der Matchingparameter Geschlecht, Hauptdelikt, Vordelinquenz, Lebensalter bei erster Straftat sowie Lebensalter bei Entlassung wurden 230 Paarungen erstellt und miteinander verglichen. Trotz des kontrollierten Ansatzes, der den Einfluss initialer Risikofaktoren minimiert, schneidet die Gruppe der nach einer Aussichtslosigkeitserledigung Entlassenen in fast allen erhobenen Maßen schlechter ab: mehr als die Hälfte begeht im einjährigen Katamnesezeitraum erneute Straftaten, fast 40 % gelten als Dauerkonsumenten und fast 60 % sind erwerbslos. Dennoch stellen schwere Rückfalldelikte in beiden Gruppen seltene Ereignisse dar. Es wird diskutiert, inwiefern auch ungünstigere Ausgangsbedingungen bei Haftentlassungen und eingeschränkte spezifisch forensische Nachsorgemöglichkeiten den Misserfolg der Reintegration dieser Gruppe beeinflussen könnten. Im Sinne einer Risikoanalyse sollten die potentiellen Effekte einer Aussichtslosigkeitserledigung in anstehende Entscheidungen über Therapieabbrüche in forensischer Suchtbehandlung mit einfließen. Es wäre jedoch verkürzt, aus den vorliegenden Befunden eine weitere Verschärfung der Eingangsvoraussetzungen für § 64 StGB abzuleiten. Der Fokus sollte darauf liegen, Behandlungsabbrüche zu vermeiden – und nicht Behandlungen an sich.

Abstract

According to Section 64 of the German Criminal Code (StGB), the German legal system offers to courts the possibility to place drug addicted offenders in a forensic hospital specialized on addiction treatment. This disciplinary measure can be terminated prematurely if there is no longer a prospect of success. In this way, a good 40 % of all inmates are released nationwide, although it is known that this form of release is associated with an increased risk of reoffending. Beyond this, little is known about the reintegration of this group into society, nor are there any controlled studies that compare the life courses of inmates after forensic addiction treatment in a multidimensional way depending on the type of release. The present study is based on a 15-year discharge cohort from a Bavarian forensic psychiatric clinic and uses various indicators to examine the resocialization, substance use and legal probation of inmates who were either released directly from the clinic on probation or from subsequent imprisonment after being discharged from the forensic hospital due to a lack of prospect of success. Using a case-control comparison based on the matching parameters of sex, main offense, previous delinquency, age at first offense and age at release, 230 pairings were created and compared with each other. Despite the controlled approach, which minimizes the influence of initial risk factors, the latter group performs worse in almost all measures collected: more than half commit new offences in the one-year follow-up period, almost 40 % are considered permanent consumers and almost 60 % are unemployed. Nevertheless, serious recidivism is a rare occurrence in both groups. The extent to which less favorable initial conditions upon release from prison and limited specific forensic aftercare options could also influence the failure of reintegration in this group is being discussed. In the sense of a risk analysis, the potential effects of a premature release due to a lack of prospect of success should be taken into account in upcoming decisions on treatment discontinuation in forensic addiction treatment. However, it would be short-sighted to derive a further tightening of the prerequirements for Sect. 64 StGB from the available findings. The focus should be on avoiding treatment drop-outs – and not on treatments per se.

1 Einleitung

Für straffällig gewordene Personen, deren Deliktbegehung im Zusammenhang mit einer Substanzkonsumstörung steht, sieht das deutsche Strafrecht mit § 64 Strafgesetzbuch (StGB), der sogenannten »Unterbringung in einer Entziehungsanstalt« (so der überholt anmutende, aber immer noch gültige Titel der Rechtsnorm), eine spezifische Sanktion vor. Nicht nur, dass das deutsche Rechtssystem mit dieser Form einer »Maßregel der Besserung und Sicherung« im internationalen Vergleich weitgehend eine Sonderrolle einnimmt (nur die Schweiz kennt eine ähnliche Vorschrift zu forensischer Suchtbehandlung), auch im inneren Gefüge der strafrechtlichen Sanktionen sticht § 64 StGB heraus. Denn bei keiner anderen besteht die Möglichkeit, sie wegen Aussichtslosigkeit zu erledigen.

1.1 Erledigungen wegen Aussichtslosigkeit

Dass das Rechtssystem mit § 67d Abs. 5 StGB die Möglichkeit einer Erledigung wegen Aussichtlosigkeit überhaupt vorsieht, hängt mit der letzten der vier Eingangsvoraussetzungen des § 64 StGB zusammen: Die Unterbringung kann nur dann angeordnet werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass sie geeignet ist, die untergebrachte Person über einen erheblichen Zeitraum vom Rückfall in den Hang und der Begehung damit assoziierter Taten abzuhalten.[1] Gefordert wird somit eine individuelle Behandlungserfolgsprognose. Stellt sich im Verlauf der Behandlung heraus, dass derartige Anhaltspunkte nicht (mehr) vorliegen, so ist die Unterbringung zu erledigen und – sofern der Untergebrachte zu einer solchen verurteilt wurde – der Vollzug der parallelen Haftstrafe wird (wieder) eingesetzt. In diesem Fall wird der Betreffende von der Maßregelvollzugsklinik in eine Haftanstalt verlegt.

Da die allermeisten Untergebrachten im Erkenntnisverfahren auch zu einer Haftstrafe verurteilt wurden[2], folgt auf eine derartige Erledigung also in aller Regel keine direkte Bewährungsmöglichkeit in Freiheit. Stattdessen kommt die zuvor untergebrachte Person im Rahmen der Haft wieder mit einem eher kriminell geprägten Milieu in Kontakt – dies zudem in einem Umfeld, in dem der Zugang zu Suchtmitteln zumindest einfacher gegeben ist als in forensischen Kliniken[3]. Obwohl die Betroffenen durchaus auch nach auf diese Weise abgebrochenen Behandlungen von Lernerfolgen berichten (Querengässer et al., 2016), wurde die damit verbundene Erfahrung des (erneuten) Scheiterns thematisiert und problematisiert (Westendarp, 2012). Aus empirischer Sicht erweisen sich Erledigungen wegen Aussichtslosigkeit als ein deutlicher Risikofaktor für erneute Delinquenz (Hartl, 2012; Querengässer et al., 2018; Schalast, 2019). So wiesen etwa bei Querengässer et al. (2018) bereits zwei Drittel der entsprechend Entlassenen in einem zweijährigen Risikozeitraum erneute Einträge im Bundeszentralregister (BZR) auf.

Schon seit vielen Jahren versucht die Forschung, Prädiktoren zu identifizieren, die geeignet sind, die Behandlungserfolgsprognose zu verbessern und damit indirekt auch den Anteil an Erledigungen wegen Aussichtslosigkeit zu senken (als erste Überblicksarbeit siehe Fries et al., 2011; neuere Reviews: Querengässer & Baur, 2021a; Tomlin et al., 2024). Bisher hielt sich der Erfolg dieser Untersuchungen jedoch eher in Grenzen – zumindest was jene Faktoren angeht, die bereits zum Begutachtungszeitpunkt einbezogen werden können[4].

So ist auch zu erklären, weshalb immer noch bundesweit rund 40 % aller Unterbringungen gem. § 64 StGB wegen Aussichtslosigkeit vorzeitig erledigt werden. In der Gesetzesbegründung zur 2023 erfolgten Reform des § 64 StGB wird für das Jahr 2020 berichtet, dass von 2.905 Beendigungsfällen 1.185 gem. § 67d Abs. 5 StGB erfolgten (BT-Drs. 20/5913). Hierdurch wird die Größenordnung deutlich, wie viele Personen jährlich nach dem vorzeitigen Ende forensischer Suchtbehandlung erst über den Weg einer anschließenden Haftverbüßung in Freiheit kommen. Jenseits der Erkenntnis, dass dieser Weg mit niedriger Legalbewährung einhergeht, ist wenig bekannt über die Lebenswege und damit auch über die Reintegration dieser großen Gruppe in die Gesellschaft.

Dies hängt einerseits damit zusammen, dass sich bisherige Katamnesestudien zu forensischer Suchtbehandlung meist auf die Gruppe der Bewährungsentlassenen beschränkte (siehe Querengässer & Baur, 2021b). Andererseits sind die Ergebnisse der wenigen Studien zur Legalbewährung von ehemaligen Untergebrachten gem. § 64 StGB, die Erledigungen mit einbezogen (wie etwa Hartl, 2012), mutmaßlich von Selektionseffekten überlagert. Die Gruppe der Personen mit Erledigungen unterscheidet sich bereits initial im Hinblick auf soziodemographische und anamnestische Faktoren – darunter auch auf solchen, die per se als Risikofaktor für erneute Delinquenz gerade bei Straftätern mit Substanzkonsumproblematik gelten (wie etwa die Vorstrafenbelastung oder das Lebensalter bei Erstdelinquenz – siehe dazu Querengässer & Baur, 2021b; Tomlin et al., 2024).

1.2 Reintegration: Konzepte und Definitionen

Obwohl das unmittelbare Ziel einer Unterbringung gem. § 64 StGB, die Verringerung der substanzkonsumbedingten Delinquenzgefahr, im Gesetzestext präzise und konkret beschrieben wird[5], besteht das distale Ziel forensischer Suchtbehandlung in einer gelungenen Wiedereingliederung der straffällig gewordenen Person in die Gesellschaft. Diesen Reintegrationsauftrag hat die Vorschrift mit allen anderen freiheitsentziehenden Sanktionen des deutschen Strafrechtssystems gemein. So trivial dies auf den ersten Blick anmutet – bei dem Versuch, Kriterien festzulegen, anhand denen das Ge- oder Misslingen von Reintegration festgemacht werden kann, entpuppt sich dieser Begriff als sehr vielschichtig und facettenreich.

Ein zeitgemäßes Verständnis von gelungener Reintegration zeichnet sich durch den Einbezug einer Bandbreite an unterschiedlichen Indikatoren aus (siehe dazu Anderson et al., 2020), die sich wiederum verschiedenen Domänen zuordnen lassen. Natürlich weist die Domäne Legalbewährung bzw. Re-Delinquenz dabei eine große Relevanz auf. Gerade im Kontext forensischer Suchtbehandlung genügt der isolierte Blick auf irgendeine Form erneuter Delinquenz jedoch nicht. Stattdessen sollte diese (etwa hinsichtlich des Delikttyps, der Einschlägigkeit und der Sanktionsschwere) ausdifferenziert werden.

Zudem sollten andere Domänen einbezogen werden, die sich zum einen aus dem suchtspezifischen Behandlungsauftrag ergeben (Umgang mit psychoaktiven Substanzen und abhängigkeitsbezogene Verhaltensweisen) und sich zum anderen aus dem übergeordneten Strafzweck jeglicher Sanktion ableiten lassen (Resozialisierung).

1.3 Fragestellung und Ziel

Die vorliegende Studie zielt auf die Untersuchung von Lebensverläufen und der Reintegration im Vergleich zwischen Untergebrachten gem. § 64 StGB, deren Behandlung vorzeitig beendet wurde einerseits, und Bewährungsentlassenen andererseits. Zum einen erlaubt das oben skizzierte breite Verständnis von Reintegration eine umfassende und ganzheitliche Perspektive; zum anderen ermöglicht es eine differenzierte Analyse der untersuchten Domänen und Indikatoren. Dadurch kann der Frage nachgegangen werden, wo genau sich möglicherweise Unterschiede zwischen den Gruppen zeigen. Um Selektionseffekte zu minimieren, wird ein Matching-Ansatz gewählt, mit dem mutmaßliche Unterschiede in relevanten Ausgangsparametern statistisch kontrolliert werden können.

Auch wenn die implizite Vermutung besteht, dass die Gruppe der vorzeitig Entlassenen ungünstigere Verläufe aufweist, wird auf die Formulierung konkreter Hypothesen verzichtet, da hierzu in Bezug auf die Domänen Substanzgebrauch und Resozialisierung zu wenig Vorbefunde vorliegen bzw. das kontrollierte Design auch dazu gedacht ist, die Befunde früherer Studien zu replizieren (dies bezieht sich primär auf die Domäne Legalbewährung).

2 Methodik

2.1 Studiendesign

Bei der vorliegenden Auswertung handelt es sich um eine gruppenvergleichende Untersuchung einer gematchten Stichprobe von gem. § 64 StGB behandelten Patientinnen und Patienten. Die Stichprobe wurde mittels statistischem Fall-Kontroll-Abgleich auf Basis des Gesamtdatensatzes der Ergebnisqualitätserfassung zwischen 2006 und 2020 erstellt, die durch die Katamnese-AG der forensischen Kliniken des Bezirks Oberpfalz (medbo) für die Klinik Regensburg erfolgte.

2.2 Datenerhebung und Erhebungsinstrument

Im Zuge des forensischen Qualitätsmanagements werden in den forensischen Einrichtungen der medbo seit 2001 zu zwei Messzeitpunkten Daten erhoben. Zunächst werden zum Entlasszeitpunkt zu allen behandelten Patientinnen und Patienten Parameter des Therapieverlaufes und -erfolgs festgehalten. Dieser fallspezifische Datensatz basiert auf Angaben aus den klinischen Behandlungsakten und/oder dem Expertenwissen der Behandlerinnen und Behandler sowie auf Interviews mit den Patientinnen und Patienten. Die Interviews werden von geschulten Mitarbeitenden durchgeführt und beginnen mit einer ausführlichen schriftlichen und mündlichen Aufklärung über den Ablauf und Zweck der Ergebnisqualitätserfassung. Die Interviewteilnahme ist freiwillig und wird nicht vergütet.

Ein Jahr nach Entlassung erfolgt eine weitere, katamnestische Datenerhebung, die sich auf die Zeit nach der Entlassung aus der Klinik (bzw. im Fall von anschließender Haftverbüßung nach der Entlassung aus der JVA) bezieht und sich auf die Akten und Angaben der forensischen Nachsorgeambulanz stützt. Gibt die betroffene Person ihre Einwilligung, werden auch Angaben aus erneuten Befragungen des oder der ehemaligen Untergebrachten und/oder der Bewährungshilfe oder Führungsaufsicht einbezogen. Auf diese Weise werden Daten zur Re-Delinquenz, der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung sowie dem Umgang mit Substanzkonsum erhoben. Insbesondere das Gespräch mit den Betroffenen selbst ist von großer Bedeutung, um den Informationsgrad zu erhöhen und auch aktenkundlich nicht Erfasstes aufnehmen zu können. Die so generierten Daten werden dann fallspezifisch zusammengeführt mit den Angaben aus dem ersten Erhebungszeitpunkt.

Die Daten wurden mittels eines von der Katamnese-AG entwickelten Abfragebogens erhoben, der wichtige Basisdaten zu Anamnese, Behandlungsverlauf sowie zu den Umständen der Entlassung separat für Patientinnen und Patienten gemäß §§ 63, 64 StGB erfasst, u. a. Geschlecht, Alter, Diagnosen, Herkunft, Indexdelikt, Unterbringungsdauer und Entlassmodus (siehe dazu auch Bezzel & Schlögl, 2021). Seit 2010 erfolgt auf dieser methodischen Grundlage auch die bayernweit einheitliche Ergebnisqualitätserfassung des IfQM. Das Vorgehen befolgt ethische und datenschutzrechtliche Standards und erhielt ein positives Ethikvotum der Ethikkommission Regensburg (01/082, 2001).

Im Hinblick auf den hier vorliegenden Fokus auf die Gruppe der nach einer Aussichtslosigkeitserledigung in eine JVA verlegten ehemaligen MRV-Patienten bleibt festzuhalten, dass aufgrund organisatorischer Besonderheiten nicht auf die Vollzugsakten zurückgegriffen werden kann. Informationen zur Haftzeit liegen also allenfalls als retrospektiver Bericht durch die Befragten selbst vor.

2.3 Datengrundlage

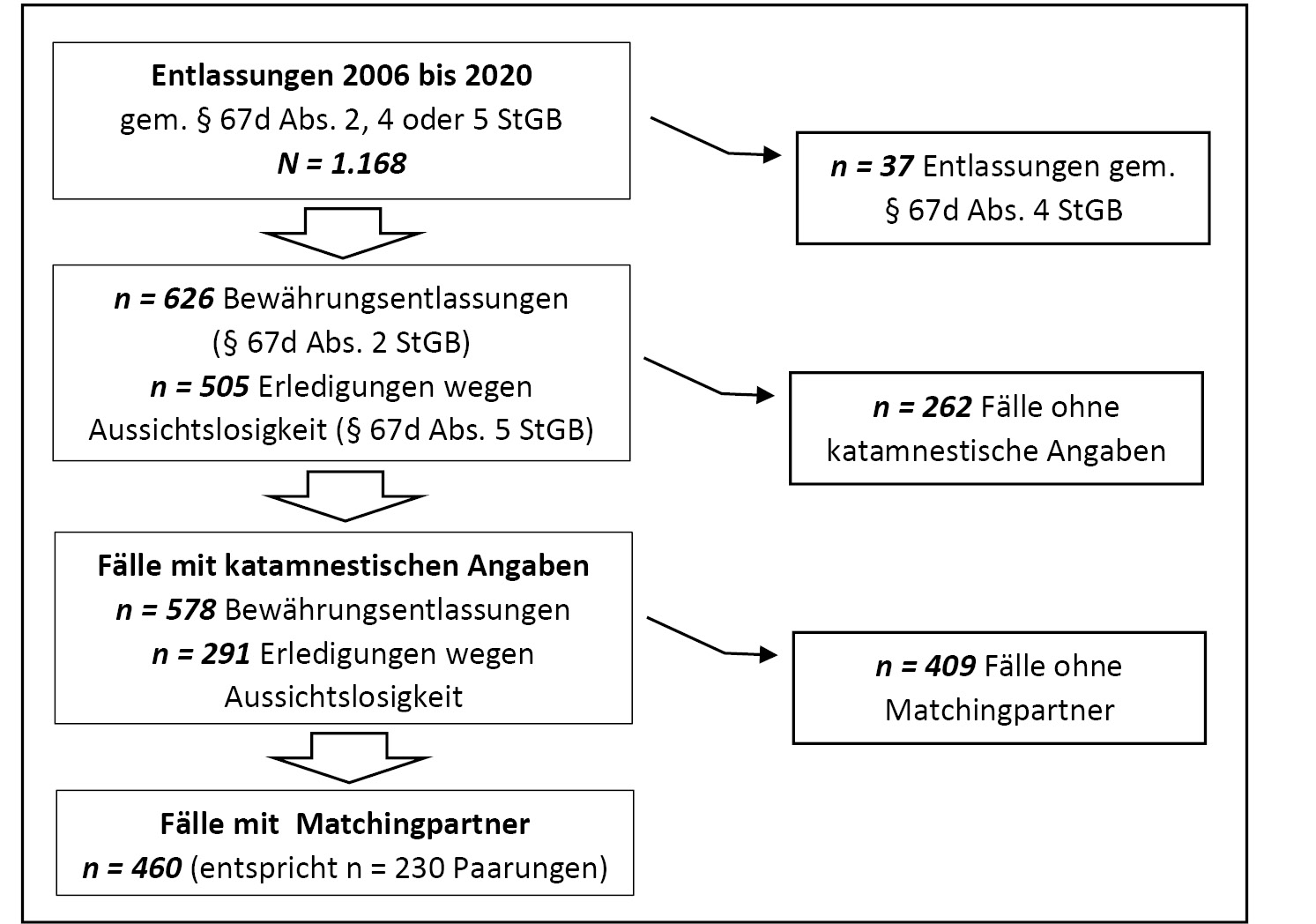

Die Stichprobe bezieht sich auf Probanden, die am Standort Regensburg zwischen 2006 und 2020 behandelt und entlassen wurden. Bei N = 1.168 Patientinnen und Patienten, die zuvor gem. § 64 StGB behandelt wurden, erfolgte eine Entlassung gem. § 67d Abs. 2, 4 oder 5 StGB[6]. Aus inhaltlichen Erwägungen wurden für die vorliegende Auswertung Personen ausgeschlossen, deren Unterbringung gem. § 67d Abs. 4 StGB wegen Erreichen der Höchstfrist beendet wurde: Diese Entlassform lässt weder klar auf das Gelingen noch auch das Misslingen therapeutischer Bemühungen schließen. Von den verbleibenden n = 1.131 wurde die Unterbringung von 626 Personen im Sinne einer positiven Legalprognose gem. § 67d Abs. 2 StGB zur Bewährung ausgesetzt, bei weiteren 505 erfolgte eine Erledigung wegen Aussichtslosigkeit gem. § 67d Abs. 5 StGB (siehe Abbildung 1). Die »Misserfolgsquote« von 43 % entspricht damit ziemlich genau jener durch die AG Psychiatrie deutschlandweit erhobenen (BT-Drs. 20/5913).

Consortchart zur Erstellung der Stichprobe

Katamnestische Angaben liegen für 92 % aller Bewährungsentlassenen und 58 % der Personen mit Erledigung wegen Aussichtslosigkeit vor. Diese Diskrepanz ist dem Umstand geschuldet, dass Personen mit Erledigung als Entlassgrundlage in jedem Fall einer Datennutzung bzw. Befragung zustimmen müssen, bevor die Daten verwendet werden können; Bewährungsentlassene hingegen sind regelhaft in einer forensischen Nachsorgeambulanz angebunden, auf deren Daten aus Qualitätssicherungsgründen ohne Einwilligungsvorbehalt zugegriffen werden kann.

Die n = 869 Fälle mit katamnestischen Angaben stellen die Datengrundlage für das Matchingverfahren dar. Diagnostisch imponieren opioidbezogene Störungen (ICD-10-Code: F11.x) mit 25,5 % als größte Hauptdiagnosegruppe, gefolgt von Störungen durch multiplen Substanzgebrauch (F19.x: 24,8 %), alkoholbezogenen Störungen (F10.x: 23,5 %) und Störungen durch Kokain oder andere Stimulanzien (F14.x/F15.x: 18,4 %). Störungen durch Cannabinoide (F12.x), Sedativa (F13.x) und nicht substanzbezogene Störungen weisen jeweils Werte im einstelligen Prozentbereich auf. Das durchschnittliche Lebensalter bei Aufnahme in die Klinik im Indexverfahren liegt bei 32,7 Jahre (Standardabweichung SD = 8,5), das Alter bei Erstmanifestation der Störung ist mit 18,2 Jahre (SD = 6,0) deutlich niedriger. 65,9 % sind in Deutschland geboren, 23,4 % in Staaten der ehemaligen GUS; ein nicht-europäischer Staat (inkl. Türkei) ist bei 4,5 % als Geburtsland vermerkt. Als Familienstand überwiegen geschieden/getrennt Lebende (31,7 %) vor in fester Partnerschaft Befindlichen (31,0 %) und Alleinstehenden (27,2 %); als aktuell verheiratet werden nur 9,3 % geführt.

Familiäre Belastungen bzw. schwierige Lebensverhältnisse werden für 74,1 % berichtet[7]. Bezüglich des Bildungsstandes überwiegen Haupt- oder Sonderschulabschlüsse deutlich (80,0 %), über gar keinen Abschluss verfügen 3,9 %, (Fach-)Abitur stellt mit 3,6 % eine seltene Ausnahme dar. Dies spiegelt sich auch in der Berufsausbildung wider. Zwar verfügen 42,4 % über eine abgeschlossene Ausbildung, 36,7 % brachen jedoch eine Ausbildung ab; als ungelernt bzw. in Ausbildung befindlich wurden 18,9 % kategorisiert. Vor der Unterbringung gingen 63,5 % keiner Erwerbstätigkeit nach, 24,7 % befanden sich in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Die Höhe der parallelen Haftstrafe im Indexverfahren beträgt durchschnittlich 36,6 Monate (SD = 21,2). Durchschnittlich verfügen die Untergebrachten über eine Hafterfahrung (in vorherigen sowie im Indexverfahren, ggf. inklusive Untersuchungshaft) von 36,8 Monaten (SD = 38,9).

2.4 Statistische Analyse

Die statistische Analyse erfolgte mittels IBM SPSS Statistics für Windows, Version 29 (Armonk, NY: IBM Corp). Zunächst wurde zur Minimierung von Selektionseffekten mittels Fallkontrollabgleich ein 1:1-gematchter Datensatz erstellt. Durch dieses Verfahren wurde versucht, für jede Person aus der Gruppe der wegen einer Aussichtslosigkeitserledigung Entlassenen einen direkten »Zwilling« aus der Gruppe der Bewährungsentlassenen zu ermitteln, der 1) dasselbe Geschlecht aufweist, 2) ein Delikt aus derselben Deliktgruppe beging, 3) eine vergleichbare kriminelle Vorgeschichte aufweist und 4) sowohl bei Erstdelinquenz als auch 5) zum Zeitpunkt der Katamnese ähnlich alt war.

Bei diesen fünf gewählten Matchingparametern handelt es sich um Faktoren, die mit dem Risiko für eine ungünstige Legalbewährung (der zentralen Erfolgsgröße forensischer Behandlungen) nach einer Behandlung gem. § 64 StGB assoziiert sind (siehe als Übersichtsarbeiten dazu etwa Querengässer & Baur, 2021b; Tomlin et al., 2024). Hierunter fallen das Hauptdelikt, das Lebensalter bei Erstdelinquenz und die Anzahl an Voreinträgen im Bundeszentralregister (BZR; hier gruppiert in keine, 1 bis 3, 3 bis 10 und mehr als 10 Einträge). Zusätzlich wurden als aus der allgemeinen kriminologischen Forschung bekannte Einflussfaktoren das Geschlecht[8] sowie das Lebensalter zum Katamnesezeitpunkt als Matchingparameter einbezogen.

Um einen vertretbaren Kompromiss zwischen einerseits möglichst idealen Paarungen (d. h. guter Kontrolle der Einflussfaktoren) und andererseits möglichst großer Stichprobengröße zu erzielen (d. h. Minimierung andernfalls zu befürchtender Selektionseffekte), wurden verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Ausprägungen der beiden metrischen Matching-Parameter Lebensalter bei Erstdelinquenz und Lebensalter zum Katamnesezeitpunkt berechnet. Ziel war es, eine Matching-Lösung zu generieren, in der maximal 25 % der Personen mit Erledigung keinen Matching-Partner erhalten.

Die n = 230 Paarungen der finalen Matching-Lösung (79 % aller Personen mit Erledigung wegen Aussichtslosigkeit) stimmen auf den drei kategorialen Parametern exakt überein, beim Lebensalter bei Erstdelinquenz[9] mit einer Toleranz von +/- 4 Jahren, beim Lebensalter zum Katamnesezeitpunkt mit einer Toleranz von +/- 5 Jahren. Das Verhältnis der beiden Toleranzen zueinander orientiert sich am Verhältnis der Streuungen der beiden Variablen im Ausgangsdatensatz. Beim Lebensalter bei Erstdelinquenz beträgt die Standardabweichung 6,7 Jahre (bei einem Mittelwert MW von 17,7 Jahren), beim Lebensalter zum Katamnesezeitpunkt 8,4 (MW 35,8). Die Standardabweichungen stehen also im Verhältnis von 1 zu 1,25 zueinander.

Für die deskriptiven Statistiken wurden absolute und relative Häufigkeiten, Mittelwerte und Standardabweichungen berechnet. Zur statistischen Überprüfung der Fragestellungen wurden Pearson Chi-Quadrat Tests, t-Tests für unabhängige Stichproben und t-Tests für gepaarte Stichproben verwendet (bei Verletzung der Voraussetzungen für parametrische Testung wurde ggf. auf non-parametrische Pendants zurückgegriffen). Bei signifikanten Gruppenunterschieden auf kategorialen Variablen mit n > 2 Ausprägungen wurden standardisierte Residuen (SR) zur Lokalisation der Unterschiede angegeben (eine Differenz wird als bedeutsam gewertet, wenn der Betrag des SR > 2; Agresti, 2002). Als Signifikanzniveau wurde je α = 0,05 (bei zweiseitiger Testung) festgelegt. Fehlende Einzelangaben werden variablenbezogen berichtet.

3 Ergebnisse

3.1 Deskriptive Statistik und Gruppenunterschiede

3.1.1 Soziodemographie und Anamnese

Tabelle 1 gibt die Verteilung der Paarungen auf den Matchingvariablen Geschlecht, Hauptdelikt und Anzahl an Voreinträgen im BZR sowie die Mittelwerte und Standardabweichungen auf den metrischen Matchingvariablen Lebensalter bei Erstdelinquenz und Lebensalter zum Katamnesezeitpunkt wieder. Aufgrund der unterschiedlichen Toleranzen für die metrischen Variablen unterscheiden sich die Mittelwerte bei beiden Gruppen leicht. Diese Unterschiede von durchschnittlich 0,2 bzw. 0,4 Jahren unterschreiten bei verbundener Testung jedoch nicht das Signifikanzniveau (t = -1,7; p = 0,09 bzw. t = 1,9; p = 0,06).

Um zu ermitteln, inwieweit die Gruppen durch das Matchingverfahren parallelisiert werden konnten, wurden sie auf Unterschiede in weiteren soziodemographischen und anamnestischen Parametern getestet. Die Gruppen unterscheiden sich weder signifikant auf den meisten der in Tabelle 2 angegebenen untersuchten metrischen Variablen noch auf den kategorialen Variablen Geburtsland (Chi² df = 4 = 7,8; p = 0,10), familiäre Situation in Kindheit/Jugend (bis zum 16. Lebensjahr aufgewachsen bei Eltern, einem Elternteil, Pflegeeltern, im Heim, sonstiges; Chi² df = 4 = 2,1; p = 0,72 bei n = 62 fehlenden Werten), familiäre Belastungen in Kindheit/Jugend (z. B. Scheidungen der Eltern, Substanzkonsum der Eltern; Chi² df = 1 = 2,0; p = 0,16 bei n = 56 fehlenden Werten), Auffälligkeiten beim Patienten in Kindheit/Jugend (z. B. schulische Probleme oder Entwicklungsverzögerungen; Chi² df = 1 = 0,2; p = 0,63 bei n = 57 fehlenden Werten), dem erreichten Schulabschluss (Chi² df = 7 = 6,5; p = 0,48 bei n = 1 fehlenden Werten), der erworbenen Berufsausbildung (Chi² df = 5 = 3,3; p = 0,65) sowie der Arbeitssituation vor der Unterbringung (Chi² df = 5 = 6,4; p = 0,27 bei n = 1 fehlenden Werten).

Signifikante Gruppenunterschiede zeigten sich aber in der Anzahl der eigenen Kinder (Bewährungsentlassene haben im Durschnitt mehr Kinder– siehe Tabelle 2, fünfte Zeile). Dies wird auch bei kategorialer Betrachtung deutlich: 51 % der Bewährungsentlassenen haben eigene Kinder (vs. 39 %; Chi² df = 1 = 7,5; p = 0,006**). Ein weiterer Unterschied zeigt sich im Familienstand bei Entlassung (Chi² df = 4 = 65,2; p < 0,001***): Bewährungsentlassene sind seltener alleinstehend (18 vs. 50 %; SR = +/- 4,1), aber deskriptiv häufiger verheiratet (10 vs. 5 %; SR = +/-1,6) oder in fester/eheähnlicher Gemeinschaft lebend (40 vs. 16 %; SR = +/-3,5).

Verteilung der gematchten Stichprobe (N = 230 Paarungen) auf den Matchingparametern

|

Kategoriale Variablen |

n |

% |

|

Geschlecht weiblich1 |

4 |

1,7 % |

|

Hauptdelikt |

|

|

|

Straftaten gegen das Leben |

1 |

0,4 % |

|

Körperverletzung |

46 |

20,0 % |

|

Sexualdelikte |

1 |

0,4 % |

|

Raub/räub. Erpressung |

28 |

12,2 % |

|

Eigentumsdelikte |

51 |

22,2 % |

|

Vergehen gegen BtMG |

89 |

38,7 % |

|

sonst. (inkl. Verkehrsdelikte, Brandstiftung) |

14 |

6,1 % |

|

Anzahl an Voreinträgen im Bundeszentralregister |

|

|

|

keine |

2 |

0,9 % |

|

1 bis 3 |

38 |

16,5 % |

|

3 bis 10 |

97 |

42,2 % |

|

10 und mehr |

93 |

40,4 % |

|

Metrische Variablen |

M |

SD |

|

Lebensalter bei erster Straftat |

|

|

|

Bewährungsentlassung |

16,3 |

4,6 |

|

Erledigung wegen Aussichtslosigkeit |

16,5 |

4,6 |

|

Lebensalter zum Katamnesezeitpunkt |

|

|

|

Bewährungsentlassung |

34,6 |

7,0 |

|

Erledigung wegen Aussichtslosigkeit |

34,2 |

7,4 |

Anmerkung: 1 Differenz zu 100 %: Anteil männlich

Zu beachten ist jedoch, dass diese soziodemographischen Unterschiede mitbedingt sein könnten durch Unterschiede im Lebensalter bei Aufnahme und Entlassung[10]: Bewährungsentlassene sind bei der Aufnahme in die MRV-Klinik durchschnittlich ein Jahr und bei Entlassung aus der Klinik sogar 1,5 Jahre älter.

In Bezug auf die Diagnoseverteilung sind bei den Bewährungsentlassungen zwar kokain-, cannabis-, und stimulanzienbezogene Störungen leicht überrepräsentiert und Störungen durch multiplen Substanzgebrauch leicht unterrepräsentiert (Chi² df = 7 = 19,2; p = 0,008**), doch imponiert kein standardisiertes Residuum (SR) im Betrag > 1,5.

3.1.2 Behandlungsverlauf

Bezüglich des Behandlungsverlaufs fällt zunächst auf, dass sich die Behandlungsdauern deutlich zwischen den Gruppen unterscheiden. Bewährungsentlassungen werden nach durchschnittlich 22,7 Monaten (SD = 7,9), Erledigungen wegen Aussichtslosigkeit nach durchschnittlich 14,5 Monaten aus der Klinik entlassen (SD = 10,4). Trotz der vergleichsweise hohen Streuung ist diese Differenz von durchschnittlich 8,2 Monaten hochsignifikant (t = 9,7; p < 0,001***).

Vergleich der Entlassgruppen hinsichtlich metrischer anamnestischer und soziodemographischer Variablen

|

|

|

Bewährungsentlassung |

Erledigung wegen Aussichtslosigkeit |

Gepaarte Differenzen |

Teststatistik1 |

||||

|

|

n2 |

MW |

SD |

MW |

SD |

MW |

SD |

t |

p |

|

Zeit in JVA vor Therapiebeginn (Monate) |

227 |

8,5 |

9,9 |

7,4 |

13,1 |

1,2 |

16,2 |

1,08 |

0,28 |

|

Hafterfahrung (Dauer; incl. U-Haft) |

227 |

42,5 |

39,7 |

48,3 |

45,0 |

-5,8 |

44,9 |

-1,94 |

> 0,05 |

|

Strafregisterauszug (insgesamt) |

230 |

10,5 |

7,7 |

10,0 |

6,0 |

0,5 |

5,7 |

1,26 |

0,21 |

|

Kinder (Anzahl) |

228 |

0,9 |

1,1 |

0,6 |

1,0 |

0,2 |

1,5 |

2,35 |

0,02* |

|

Alter bei Erstmanifestation der psychischen Störung |

227 |

17,9 |

5,4 |

17,5 |

5,5 |

0,4 |

7,0 |

0,96 |

0,34 |

|

Stationäre Vorbehandlung (Anzahl) |

226 |

2,6 |

4,5 |

2,4 |

4,1 |

0,2 |

5,7 |

0,51 |

0,61 |

|

Vorbehandlung im Maßregelvollzug (Anzahl) |

228 |

0,3 |

0,6 |

0,4 |

0,6 |

-0,1 |

0,8 |

-1,86 |

0,06 |

Anmerkungen: 1 t-Test für verbundene Stichproben, df je n -1; 2 Differenz zu 230: fehlende Werte

Zu beachten ist, dass Untergebrachte, deren Unterbringung im Rahmen einer Aussichtslosigkeitserledigung beendet wurde, nach Entlassung aus der MRV-Klinik im Durchschnitt weitere 14,4 Monate (SD = 10,0) in einer JVA inhaftiert waren, ehe sie in Freiheit entlassen wurden.[11]

Die Einschätzung des stationär-forensischen Behandlungsteams zum Zeitpunkt der Entlassung aus der MRV-Klinik hinsichtlich einer Verbesserung des Sozialverhaltens variiert stark (Chi² df = 2 = 152,0; p < 0,001***)[12]: bei über der Hälfte der Untergebrachten mit einer Aussichtslosigkeitserledigung sei keine Verbesserung erkennbar, bei 45 % eine mäßige und nur bei 4 % eine deutliche. Komplementär wird dies für Bewährungsentlassene eingeschätzt: hier profitieren 46 % deutlich, 51 % mäßig und nur 3 % gar nicht.

Eine noch drastischere Ungleichverteilung zeigt sich für die Verbesserung der Suchterkrankung (Chi² df = 2 = 261,6; p < 0,001***; bei 6 fehlenden Werten): bei 63 % der Untergebrachten mit einer Aussichtslosigkeitserledigung sei keine Verbesserung erkennbar, bei 33 % eine mäßige und nur bei 4 % eine deutliche. Komplementär wird dies für Bewährungsentlassene eingeschätzt: hier profitieren 68 % deutlich, 30 % mäßig und nur 2 % gar nicht.

3.2 Katamnese

Der Katamnesezeitraum umfasste in der Gruppe der Bewährungsentlassenen im Durchschnitt 383 Tage (SD = 44,5) ab Entlassung aus der Klinik, in der Gruppe der Erledigungen 390 Tage (SD = 54,8) ab Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt. Die mittlere Differenz von 7,4 Tagen ist bei verbundener Testung nicht signifikant (t = -1,5; p = 0,13).

3.2.1 Legalbewährung

Angaben zur Legalbewährung[13] liegen für 442 Patienten vonseiten der mit der Nachsorge betrauten Behandler vor (96 % der Gesamtstichprobe). 263 der Patienten gaben selbst dazu Auskunft (57 %). Die Übereinstimmung zwischen den Eigen- und Nachsorgeangaben ist hoch, sie beträgt 92 % für jene 252 Personen, für die beide Angaben vorliegen, und unterscheidet sich nicht hinsichtlich der Gruppenzugehörigkeit (Chi² df = 1 = 2,9; p = 0,09).

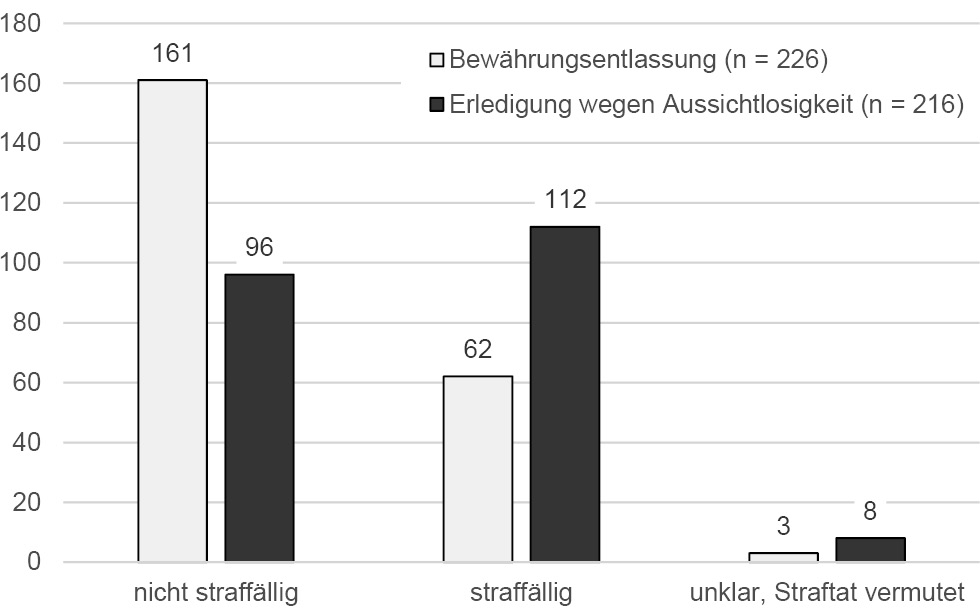

Abbildung 2 gibt die Häufigkeit erneuter Delinquenz auf Grundlage der Nachsorgeangaben wieder. Der dargestellte Gruppenunterschied ist hochsignifikant (Chi² df = 2 = 32,8; p < 0,001***): 52 % der wegen Aussichtlosigkeit Erledigten werden erneut straffällig (zuzüglich 4 % mit vermuteter Straftat) und stehen 27 % erneut straffälligen Bewährungsentlassenen gegenüber (zuzüglich 1 % mit vermuteter Straftat). In den Eigenangaben zu Re-Delinquenz unterscheiden sich die Gruppen indes nur deskriptiv (Chi² df = 1 = 3,7; p = 0,06): 22 % der Bewährungsentlassenen und 33 % der wegen Aussichtslosigkeit Erledigten geben selbst an, erneut straffällig geworden zu sein. Diese in beiden Gruppen deutliche Diskrepanz zwischen Eigen- und Fremdangaben ist sicherlich auf einen Selektionseffekt zurückzuführen: Vermutlich ist die Auskunftsbereitschaft unter denen, die erneut delinquierten, niedriger ausgeprägt.

Vergleich der Entlassgruppen hinsichtlich erneuter Delinquenz und Sanktionierung

|

|

|

Bewährungsentlassung |

Erledigung wegen Aussichtslosigkeit |

Teststatistik |

|||

|

|

N1 |

n |

% |

n |

% |

Chi² |

p |

|

Erneute Delinquenz (je dichotom ja/nein)2 |

|||||||

|

Körperverletzung |

431 |

15 |

7 % |

16 |

8 % |

0,2 |

0,68 |

|

Raub/räuberische Erpressung |

431 |

1 |

0,4 % |

1 |

0,5 % |

< 0,1 |

0,96 |

|

Eigentumsdelikte |

431 |

16 |

7 % |

50 |

24 % |

24,0 |

< 0,001*** |

|

Vergehen gegen das BtMG |

431 |

17 |

8 % |

38 |

18 % |

11,2 |

< 0,001*** |

|

Verkehrsdelikte |

431 |

11 |

5 % |

10 |

5 % |

< 0,1 |

0,97 |

|

sonstige Delikte |

431 |

10 |

4 % |

26 |

13 % |

9,3 |

0,002** |

|

Weisungsverstöße |

431 |

18 |

8 % |

22 |

11 % |

0,8 |

0,37 |

|

Einschlägige Delikte |

381 |

22 |

10 % |

34 |

20 % |

7,1 |

0,008** |

|

Sanktionierung (kategorial)3 |

|||||||

|

Gesamt |

1594 |

67 |

100 % |

92 |

100 % |

21,3 |

0,002** |

|

keine Strafe (schuldunfähig) |

|

2 |

3 % |

3 |

3 % |

|

|

|

Freiheitsstrafe |

|

12 |

18 % |

37 |

40 % |

|

|

|

Geldstrafe |

|

9 |

13 % |

10 |

11 % |

|

|

|

laufendes Verfahren |

|

26 |

39 % |

36 |

39 % |

|

|

|

eingestellt |

|

7 |

10 % |

1 |

1 % |

|

|

|

keine Anzeige |

|

8 |

12 % |

1 |

1 % |

|

|

|

sonstiges |

|

3 |

4 % |

4 |

4 % |

|

|

Anmerkungen: 1 Differenz zu 460: fehlende Werte; 2 je df = 1; 3 df = 6; 4 nur für Entlassene mit erneuter Delinquenz

Re-Delinquenz im Katamensezeitraum nach Angaben der Nachsorge

Betrachtet man bei den Re-Delinquenten beider Gruppen die Angaben zum Zeitpunkt des (ersten) Rückfalldelikts, so liegt dieser in der Gruppe der Bewährungsentlassenen später (MW = 5,6 Monate nach Entlassung vs. MW = 4,6). Noch deutlicher werden die Verteilungsunterschiede bei Betrachtung der Mediane (6 vs. 3). Dennoch resultiert ein non-parametrischer Mann-Whitney-U-Test nicht in einem signifikanten Gruppenunterschied (Z = -1,7; p = 0,09).

Tabelle 3 (oberer Teil) gibt die Häufigkeit der erneuten Delinquenz differenziert nach Deliktgruppen wieder (diese Werte beruhen auf den Nachsorge-Angaben). Tötungs- und Sexualdelikte sowie Brandstiftungen wurden für keine der beiden Gruppen berichtet. Signifikante Gruppenunterschiede in der Häufigkeit bezogen auf alle Entlassenen zeigen sich in den getesteten Deliktgruppen Eigentumsdelikte, Vergehen gegen das BtMG, sonstige Delikte sowie einschlägige Delikte. Bezieht man die Verteilungen jedoch nur auf jene 174 Personen, die mit irgendeinem Delikt rückfällig wurden, so unterscheiden sich die Gruppen nur noch bei Eigentumsdelikten zugunsten der Bewährungsentlassenen (25 % vs. 45 %; Chi² df = 1 = 6,4; p = 0,01*).

Ein deutlicher Unterschied zeigt sich indes in der Reaktion auf die erneute Delinquenz (Tabelle 3 unterer Teil): Bei Bewährungsentlassenen erfolgten Verfahrenseinstellungen häufiger (SR = 2,0) oder das Delikt kam gar nicht erst zur Anzeige (SR = 2,2), während Freiheitsstrafen seltener verhängt wurden (SR = -1,9). In einem Fall kam es bei einem der zuvor wegen Aussichtslosigkeit Erledigten sogar zur erneuten Anordnung einer Maßregel gem. § 64 StGB.

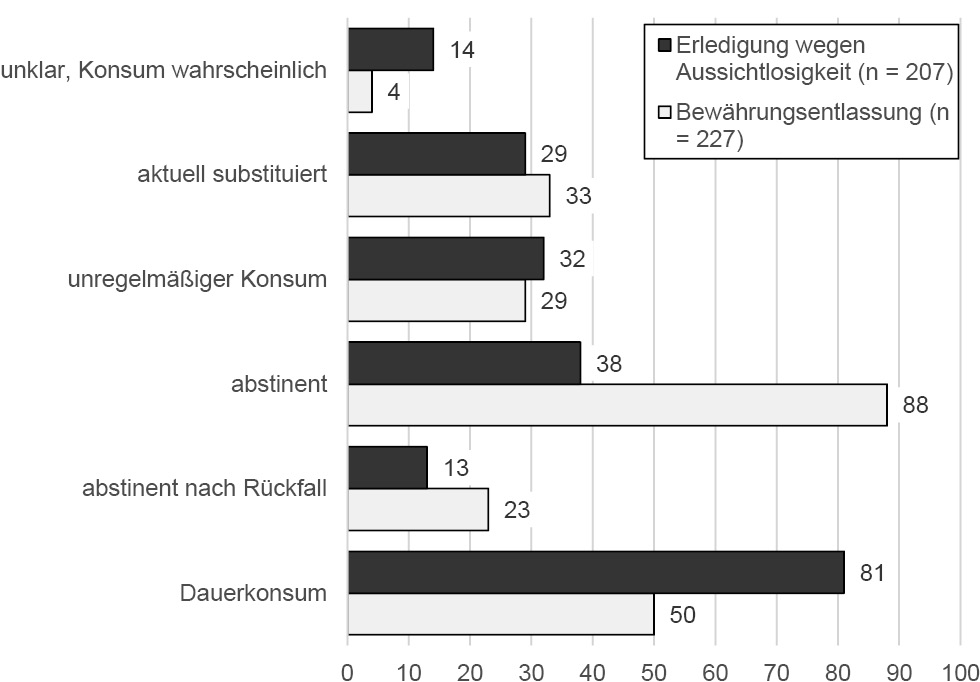

Konsumverhalten im Katamensezeitraum nach Angaben der Nachsorge

3.2.2 Substanzkonsum und gesundheitsbezogenes Verhalten

Angaben zum Substanzkonsum liegen für 434 Personen vonseiten der mit der Nachsorge betrauten Behandler vor (94 % der Gesamtstichprobe). 260 der Patienten gaben selbst dazu Auskunft (57 %). Die Übereinstimmung zwischen den Eigen- und Nachsorgeangaben ist relativ hoch, sie beträgt 82 % für jene 249 Personen, für die beide Angaben vorliegen. Allerdings unterscheiden sich die Werte je nach Entlassgruppe zugunsten der Bewährungsentlassenen (87 % Übereinstimmung vs. 70 %; Chi² df = 1 = 10,9; p < 0,001***).

Abbildung 3 gibt die Verteilung des Konsumverhaltens[14] auf Grundlage der Nachsorgeangaben wieder. Der dargestellte Gruppenunterschied ist hochsignifikant (Chi² df = 5 = 35,1; p < 0,001***): insbesondere unterscheiden sich die Gruppen in dem Anteil an Abstinenten (39 % vs. 18 %; SR = 2,7 vs. -2,9) und dem Anteil an Dauerkonsumenten (22 % vs. 39 %; SR = -2,2 vs. 2,3). In den Eigenangaben zu Substanzkonsum unterscheiden sich die Gruppen indes nur deskriptiv (Chi² df = 4 = 7,2; p = 0,13): 42 % der Bewährungsentlassenen und 28 % der wegen Aussichtslosigkeit Erledigten geben selbst an, gänzlich abstinent zu leben, von Dauerkonsum berichten 15 % bzw. 24 %.

Betrachtet man bei den erneut Konsumierenden die Angaben zum Zeitpunkt des (ersten) Konsums, so liegt dieser in der Gruppe der Bewährungsentlassenen später (MW = 2,7 Monate nach Entlassung vs. MW = 1,3). Noch deutlicher werden die Verteilungsunterschiede bei Betrachtung der Mediane (2 vs. 0 Monate nach Entlassung). Ein non-parametrischer Mann-Whitney-U-Test belegt einen signifikanten Gruppenunterschied (Z = -5,4; p < 0,001***). Dies hängt auch damit zusammen, dass viele der Inhaftierten bereits in der Haftanstalt wieder konsumierten: Für n = 90 Personen liegen diesbezüglich Angaben vor, aus denen hervorgeht, dass 53 % in Haft Drogen und 16 % Alkohol konsumierten. Streng genommen handelt es sich in dieser Gruppe in vielen Fällen also um Konsum, der gar nicht erst im Katamnesezeitraum neu aufgetreten ist.

Unter den 271 im Katamnesezeitraum Konsumierenden, für die entsprechende Angaben vorliegen, zeigen sich hinsichtlich des präferierten Suchtmittels nur deskriptive (kein SR im Betrag > 1,4), aber doch signifikante Unterschiede (Chi² df = 3 = 8,2; p = 0,04*): In beiden Gruppen spielen Alkohol (19 % bzw. 20 %) und Medikamente (2 % bzw. 3 %) nur eine geringe Rolle. Multipler Konsum überwiegt bei den Bewährungsentlassenen (47 % vs. 32 %); beim Konsum einzelner illegaler Drogen ist das Verhältnis umgekehrt (32 % vs. 47 %). Der Kontext, in dem der erste Konsum stattfand, ist bei Bewährungsentlassenen häufiger in Gesellschaft (59 % vs. 42 %; Chi² df = 1 = 7,1; p = 0,008**; aber kein SR im Betrag > 1,4).

Tabelle 4 gibt im oberen Teil die Auslöser des (Erst-)Konsums wieder. Ausweislich der standardisierten Residuen unterscheiden sich die Gruppen insbesondere in der Kategorie kein spezifischer Auslöser (SR = -2,2 bzw. 2,4) sowie emotionale Belastungssituation (jedoch nur SR = 1,5 bzw. -1,6). In Bezug auf das Hilfesuchverhalten (Tabelle 4 Mitte) lassen sich die Gruppenunterschiede in den Kategorien sonstiges (SR = -3,2 bzw. 3,3) und Klinik-Ambulanz (SR = 2,3 bzw. -2,4)[15] sowie deskriptiv in den Kategorien fachliche Hilfe (SR = -1,7 bzw. 1,8) und keine Eigeninitiative (SR = 1,6 bzw. -1,7) lokalisieren.

Vergleich der Entlassgruppen hinsichtlich Auslöser des Substanzkonsums, Hilfesuchverhalten und erneute Behandlungen

|

|

|

Bewährungsentlassung |

Erledigung wegen Aussichtslosigkeit |

Teststatistik |

|||

|

|

N1 |

n |

% |

n |

% |

Chi² |

p |

|

Auslöser des Substanzkonsums (kategorial)2 |

|||||||

|

Gesamt |

249³ |

133 |

100 % |

116 |

100 % |

22,0 |

0,001** |

|

Feier |

|

15 |

11 % |

13 |

11 % |

|

|

|

(emotionale) Belastungssituation |

|

48 |

36 % |

24 |

21 % |

|

|

|

sozialer Druck |

|

13 |

10 % |

5 |

4 % |

|

|

|

Leichtsinn/Überschätzung |

|

13 |

10 % |

6 |

5 % |

|

|

|

kein spezifischer Auslöser |

|

19 |

14 % |

40 |

34 % |

|

|

|

sonstiges |

|

8 |

6 % |

13 |

11 % |

|

|

|

keine Abstinenzmotivation |

|

17 |

13 % |

15 |

13 % |

|

|

|

Hilfesuchverhalten (kategorial)2 |

|||||||

|

Gesamt |

2643 |

136 |

100 % |

128 |

100 % |

52,4 |

< 0,001*** |

|

keine Eigeninitiative |

|

94 |

69 % |

60 |

47 % |

|

|

|

Selbsthilfegruppe |

|

0 |

0 % |

2 |

2 % |

|

|

|

fachl. Hilfe (niedergel. Arzt/PP) |

|

9 |

7 % |

22 |

17 % |

|

|

|

Unterstützung (Familie, Freunde) |

|

6 |

4 % |

12 |

9 % |

|

|

|

Mischform („Rettungsanker“) |

|

0 |

0 % |

3 |

2 % |

|

|

|

sonstiges |

|

1 |

1 % |

23 |

18 % |

|

|

|

Klinik-Ambulanz |

|

26 |

19 % |

6 |

5 % |

|

|

|

Erneute Behandlung (je dichotom ja/nein)4 |

|||||||

|

irgendeine stationäre Behandlung |

428 |

57 |

25 % |

58 |

29 % |

0,8 |

0,35 |

|

stationäre Entgiftung |

430 |

34 |

15 % |

35 |

17 % |

0,5 |

0,50 |

|

Entwöhnungsbehandlung |

427 |

0 |

- |

15 |

8 % |

17,8 |

< 0,001*** |

|

Psychiatrieaufnahme |

427 |

2 |

1 % |

6 |

3 % |

2,6 |

0,10 |

|

MRV-Unterbringung nach neuem Delikt |

400 |

3 |

1 % |

2 |

1 % |

0,1 |

0,80 |

|

irgendeine ambulante Behandlung |

425 |

44 |

19 % |

60 |

30 % |

6,8 |

0,009** |

|

Psychologische Psychotherapie |

426 |

1 |

0,4 % |

3 |

1,5 % |

1,3 |

0,26 |

|

niedergelassener Arzt |

426 |

4 |

2 % |

5 |

3 % |

0,3 |

0,59 |

|

Substitution außerhalb Forensischer Nachsorge |

426 |

31 |

14 % |

41 |

21 % |

3,6 |

0,06 |

Anmerkungen: 1 Differenz zu 460: fehlende Werte; 2 df = 6; 3 nur für Entlassene mit erneutem Konsum; 4 je df = 1

Ob und zu welcher Form erneuter Behandlung es kam, ist in Tabelle 4 (unterer Teil) dargestellt. Zusätzlich zu den dort aufgeführten stationären Behandlungen wurden 28 Bewährungsentlassene in Form einer Krisenintervention gem. § 67h StGB erneut in die MRV-Klinik aufgenommen. Da dies aus formalen Gründen in der anderen Entlassgruppe nicht möglich ist, unterblieb ein Gruppenvergleich. Weitere 2 Personen wurden anderweitig stationär behandelt (z. B. in einer sozialtherapeutischen Einrichtung) und weitere 5 Personen anderweitig ambulant (z. B. in Form von Selbsthilfegruppe oder therapeutischen Angeboten im betreuten Wohnen).

3.2.3 Resozialisierung

Auf der Variablen Arbeitssituation ein Jahr nach Entlassung aus Klinik bzw. Haft zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen (siehe Tabelle 5): Bewährungsentlassene sind überrepräsentiert bei sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen in Vollzeit (SR = 2,7 vs. -2,9), deskriptiv auch bei Ausbildungsverhältnissen (SR = 1,5 vs. -1,7) und arbeitstherapeutischen Maßnahmen (SR = 1,5 vs. -1,6), während diese Gruppe wesentlich seltener von Erwerbslosigkeit betroffen ist (SR = -3,1 vs. 3,3). Zusätzlich ist festzustellen, dass die mittlere Dauer der Erwerbslosigkeit im Beobachtungszeitraum bei den erwerbslosen Bewährungsentlassenen mit MW = 6,2 Monaten (SD = 3,7) deutlich niedriger ausfällt als bei den Erwerbslosen aus der Gruppe der Erledigungen mit Aussichtslosigkeit mit MW = 9,0 (SD = 3,2). Bei unverbundener Testung zeigt sich diese Differenz als hochsignifikant (t df = 107,3 = -4,7; p < 0,001***).

Zwar wird die finanzielle Situation in beiden Gruppen überwiegend als gesichert angegeben (88 % bzw. 81 %; Chi² df = 1 = 3,2; p = 0,07), doch unterscheiden sich die Einkommensquellen signifikant (Chi² df = 5 = 35,8; p < 0,001***): Mit einem Anteil von 54 % beziehen doppelt so viele Bewährungsentlassene Arbeitslohn oder Einkommen aus selbstständiger Arbeit als die Vergleichsgruppe mit 27 % (SR = 2,8 bzw. -3,0), wohingegen letztere mit 30 % wesentlich häufiger von der Grundsicherung abhängen (gegenüber 12 % in der Gruppe der Bewährungsentlassenen; SR = 2,9 vs. -2,7). Bezüglich anderer Einkommensquellen sind Bewährungsentlassene nur deskriptiv unterrepräsentiert: 15 % beziehen Arbeitslosengeld (vs. 21 %), 4 % Sozialhilfe (vs. 5 %) und 1 % Rente (vs. 2 %).

Hinsichtlich der Wohnsituation zeigen sich weniger deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen. Das signifikante Testergebnis (Chi² df = 8 = 16,3; p = 0,04*) lässt sich bei differenzierter Betrachtung einzig bei der Häufigkeit der Wohnform Obdachlosigkeit verorten. Nur einer der Bewährungsentlassenen gilt ein Jahr nach Entlassung als obdachlos (0,5 %; SR = -1,9) gegenüber 10 Personen aus der Vergleichsgruppe (5 %; SR = 2,1). Für alle anderen Wohnformen betragen die SR < 1,5; in beiden Gruppen wohnen je über 50 % mit Partner oder Familie und je rund ein Drittel selbstständig und allein. Professionell unterstützte Wohnformen spielen in beiden Gruppen mit je < 10 % nur eine geringe Rolle.

Vergleich der Entlassgruppen hinsichtlich der Arbeitssituation zum Katamnesezeitpunkt

|

|

|

Bewährungsentlassung |

Erledigung wegen Aussichtslosigkeit |

Teststatistik2 |

|||

|

|

N1 |

n |

% |

n |

% |

Chi² |

p |

|

Gesamt |

396 |

213 |

100 % |

183 |

100 % |

53,4 |

<0,001*** |

|

Minijob |

|

4 |

2 % |

8 |

4 % |

|

|

|

sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis in Teilzeit |

|

9 |

4 % |

11 |

6 % |

|

|

|

sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis in Vollzeit |

|

95 |

45 % |

39 |

21 % |

|

|

|

Ausbildungsverhältnis |

|

21 |

10 % |

7 |

4 % |

|

|

|

Berentung |

|

1 |

0 % |

4 |

2 % |

|

|

|

Arbeitstherapeutische Maßnahme |

|

13 |

6 % |

3 |

2 % |

|

|

|

Werkstatt für Menschen mit Behinderung |

|

0 |

0 % |

1 |

1 % |

|

|

|

erwerbslos |

|

59 |

28 % |

104 |

57 % |

|

|

|

sonstiges |

|

2 |

1 % |

2 |

1 % |

|

|

|

selbstständig |

|

9 |

4 % |

4 |

2 % |

|

|

Anmerkungen: 1 Differenz zu 460: fehlende Werte; 2 df = 1

Im Familienstand zum Katamnesezeitpunkt zeigen sich (wie schon zum Entlasszeitpunkt, siehe 3.1.1) deutliche Gruppenunterschiede (Chi² df = 4 = 30,7; p < 0,001***): Bewährungsentlassene sind seltener alleinstehend (11 % vs. 31 %; SR = -3,2 vs. 3,4), leben dafür häufiger in fester Partnerschaft oder eheähnlicher Gemeinschaft (48 % vs. 30 %; SR = 2,0 vs. -2,1). Deskriptiv ist unter ihnen auch der Anteil an Verheirateten leicht höher (11 % vs. 9 %). Allerdings haben sich die Anteilsunterschiede zwischen beiden Gruppen im Katamnesezeitraum verringert. Dies zeigt sich auch darin, dass es bei 46 % der Personen mit einer Erledigung wegen Aussichtslosigkeit zu einer Änderung des Familienstandes kam, während dies nur bei 26 % der Bewährungsentlassenen der Fall war (Chi² df = 1 = 19,0; p < 0,001***).

4 Diskussion

Ziel der vorliegenden Studie war der Vergleich der Lebensverläufe und der Reintegration von ehemals in forensischer Suchtbehandlung gem. § 64 StGB Untergebrachten, die auf Bewährung entlassen wurden, und solchen, die nach einer Erledigung wegen Aussichtslosigkeit zunächst in den Justizvollzug überführt und dann von dort in Freiheit entlassen wurden. Analysiert wurden Outcomekriteren aus den Bereichen Legalbewährung, Substanzkonsum und Resozialisierung. Dies erfolgte anhand einer mittels eines Matching-Verfahrens kontrollierten Stichprobe.

4.1 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse

Zwar wird im Katamnesezeitraum aus beiden Gruppen kein Tötungs- oder Sexualdelikt berichtet und auch andere Gewaltdelikte spielen mit je unter 10 % in beiden Gruppen eine vergleichsweise geringe Rolle. Bei der Legalbewährung insgesamt unterscheiden sich die Gruppen jedoch erwartungsgemäß deutlich. Insbesondere in den Deliktkategorien Eigentumsdelikte, Vergehen gegen das BtMG und bei sonstigen Delikte (hierunter subsumiert wurden etwa Beleidigungen, Nötigungen oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte) schneidet die Gruppe der Bewährungsentlassenen besser ab. Ehemals Untergebrachte mit einer Aussichtslosigkeitserledigung hingegen begehen nicht nur häufiger einschlägige Rückfalldelikte, sie werden auch häufiger mit einer Freiheitsstrafe sanktioniert.

Ähnlich ungünstig stellen sich die Ergebnisse in Bezug auf Substanzkonsum dar. Ehemals Untergebrachte mit einer Aussichtslosigkeitserledigung konsumieren nach Entlassung aus der JVA häufiger und sie beginnen damit früher, zu einem großen Teil sogar schon innerhalb der JVA. Ebenfalls findet der Erstkonsum in dieser Gruppe häufiger ohne spezifischen Auslöser und auch außerhalb sozialer Situationen statt. Immerhin zeigt diese Gruppe im Vergleich zu den Bewährungsentlassenen häufiger ein eigeninitiatives Hilfesuchverhalten als Reaktion auf den Substanzkonsum; ebenfalls sind die Anteile an Personen erhöht, die im Katamnesezeitraum eine Entwöhnungsbehandlung oder eine ambulante Behandlung aufsuchen.

Auch in Bezug auf die Resozialisierung zeigt die Gruppe der ehemals Untergebrachte mit einer Aussichtslosigkeitserledigung auf wichtigen Indikatoren ein ungünstigeres Muster: Der Großteil von ihnen ist erwerbslos und ein knappes Drittel hängt finanziell von der Grundsicherung ab. Insbesondere bei sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen und dem Bezug von Arbeitslohn oder Einkommen aus selbstständiger Arbeit liegen die Anteile in der Gruppe der Bewährungsentlassenen deutlich höher. In der Wohnsituation finden sich zwar geringere Unterschiede zwischen den beiden Gruppen, allerdings leben deutlich mehr der ehemals Untergebrachten mit einer Aussichtslosigkeitserledigung ein Jahr nach Entlassung in Obdachlosigkeit. Und auch im Familienstand finden sich Hinweise auf eine geringere soziale Integration: der Anteil an in fester Partnerschaft oder eheähnlicher Gemeinschaft Lebenden ist in dieser Gruppe niedriger.

4.2 Einordnung der Befunde

Dass sich die Gruppen auf den meisten der getesteten anamnestischen und soziodemographischen Variablen nur wenig oder gar nicht unterscheiden, deutet darauf hin, dass durch das Matchingverfahren eine weitgehende Parallelisierung der Gruppen gelungen ist. Einschränkend ist allerdings festzuhalten, dass sich die Gruppen im Familienstand und der Zahl der eigenen Kinder unterscheiden. Bei der Stärke der Unterschiede ist es auch unwahrscheinlich, dass diese einzig auf das um ein Jahr höhere Lebensalter der Bewährungsentlassenen zum Aufnahmezeitpunkt in die MRV-Klinik zurückzuführen sind. Wesentlich wahrscheinlicher ist, dass die Gruppe der später auf Bewährung Entlassenen initial über stärkere soziale bzw. familiäre Bindungen verfügt, was sicherlich auch als ein protektiver Faktor zu werten ist (vgl. Mowen et al., 2019) und in zukünftigen kontrollierten Studien zu beachten wäre.

Deutliche Gruppenunterschiede zeigen sich indes auf jenen Variablen, die den vom Behandlungsteam eingeschätzten Behandlungserfolg betreffen. Dies korrespondiert nicht nur mit den Vorbefunden von Studien, die differenziert Behandlungsverläufe vor Erledigungen bzw. Bewährungsentlassungen untersuchten (siehe Scheuschner et al., 2024 als Überblick), sondern ist auch praktisch erklärbar. Ob eine Unterbringung gem. § 64 StGB durch die Strafvollstreckungskammer zur Bewährung ausgesetzt oder erledigt wird, entscheidet diese zuvörderst auf der Grundlage der Stellungnahme der behandelnden Klinik. In den Stellungnahmen wird regelhaft eine Empfehlung über Entlassung oder Fortdauer ausgesprochen, die natürlich primär auf dem Behandlungsverlauf basiert. Kritische Ereignisse, wie Entweichungen, (nicht therapeutisch bearbeitbarer) Suchtmittelkonsum oder Übergriffe werden häufig als Anlässe betrachtet, um die Therapie abzubrechen und eine Erledigung zu empfehlen (Scheuschner et al., 2024).

Was das zentrale Erkenntnisinteresse der vorliegenden Untersuchung angeht, überrascht die Eindeutigkeit der Befunde. Trotz erfolgter statistischer Kontrolle von konfundierenden Faktoren zeigt sich die Gruppe der ehemals Untergebrachten mit einer Aussichtslosigkeitserledigung in allen drei untersuchten Bereichen des übergeordneten Konzepts der Reintegration in die Gesellschaft benachteiligt. So weit, so eindeutig. Dennoch lohnt ein differenzierter Blick auf die einzelnen Variablen.

4.2.1 Resozialisierung

Die deutlichen Unterschiede in der Arbeitssituation und der primären Einkommensquelle ein Jahr nach der Entlassung relativieren sich vor dem Hintergrund, dass viele der Bewährungsentlassenen bereits bei der Entlassung aus der MRV-Klinik in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, das sie sich – meist unter Mithilfe des Sozialdienstes der Klinik – während der Langzeitbeurlaubung gegen Ende der Unterbringung aufbauen konnten. Auch wenn uns keine entsprechenden Konzepte und Zahlen aus den Haftanstalten dazu bekannt sind, darf doch angezweifelt werden, dass Haftinsassen vergleichbare Unterstützung und Ausgangsbedingungen für den »Neustart« vorfinden. Dies spiegelt sich etwa in Angaben der Regensburger Kontaktstelle für Haftentlassene (2016). So hätten 83 % von deren Klienten keine Arbeitsstelle.

Die mutmaßlich intensivere sozialdienstliche Unterstützung in Kombination mit vollstreckungsrechtlichen Besonderheiten dürfte auch erklären, weshalb sich wesentlich weniger MRV-Entlassene ein Jahr später in Obdachlosigkeit befinden. Wurde für einen »entlassbereiten« MRV-Patienten noch keine tragfähige Wohnsituation gefunden, tendieren StVKn unserer Erfahrung nach eher dazu, eine Fortdauer der Unterbringung zu beschließen, da sie die drohende Obdachlosigkeit als risikoprognostisch bedeutsam bewerten. Der Patient wird erst dann entlassen, wenn sein Verbleib geklärt werden konnte. Nähert sich im Haftkontext der Endstrafenzeitpunkt, besteht dagegen keine Möglichkeit zu einem solchen flexiblen Vorgehen. Leider liegen in unserem Datensatz keine Angaben zur Wohnsituation direkt nach Haftentlassung vor, anhand derer diese Vermutung einer initial schlechteren Ausgangslage (d. h. häufigere Entlassungen direkt in die Obdachlosigkeit) geprüft werden könnte.

Erwähnenswert erscheint, dass es trotz initial deutlicher Unterschiede im Familienstand vielen Personen aus der Gruppe der Erledigungen wegen Aussichtslosigkeit im ersten Jahr nach Haftentlassung gelingt, neue Partnerschaften einzugehen. Zum Katamnesezeitpunkt unterscheiden sich die Gruppen zwar immer noch, haben sich aber angenähert. Auch wenn die vorliegenden Daten keine Aussagen über die Qualität dieser Partnerschaften zulassen, dürften unterm Strich protektive Effekte dieser Entwicklung überwiegen (Mowen et al., 2019), die gewisse Hoffnungen für die längerfristige Reintegration schüren.

4.2.2 Suchtmittelkonsum und gesundheitsbezogenes Verhalten

Auf die hohen Anteile an Untergebrachten, die nach einer Aussichtslosigkeitserledigung bereits im sich anschließenden Strafvollzug wieder konsumieren, wurde bereits verwiesen. Er zeigte sich schon in früheren Untersuchungen (Bezzel, 2020). Es ist geradezu naheliegend, dass diese Gruppe ihr in der Haft praktiziertes Konsumverhalten nach Entlassung fortsetzt, wenn weder in der JVA noch danach eine adäquate suchtspezifische Versorgung angeboten wird.

Dass auch in der Gruppe der Bewährungsentlassenen »nur« vier von zehn ein Jahr nach Entlassung abstinent leben, mag auf den ersten Blick überraschen. Andere Veröffentlichungen berichten sogar bei längeren Katamnesezeiträumen deutlich höhere Anteile: Fritz et al. (2024) beispielsweise geben einen Anteil von 48 % Abstinenten in einem dreijährigen Beobachtungszeitraum an. Jedoch sagt der reine Anteil an Abstinenten nur bedingt etwas über das Gelingen forensischer Suchtbehandlung aus. Im Sinne moderner, zieloffenerer Behandlungsansätze ist Abstinenz nur eines der möglichen positiven Outcomes (siehe dazu auch den Praxisbericht von Schlögl et al., 2023). Auch reflektierter bzw. maßvoller Konsum (ohne Deliktbegehung) oder Substitution (ohne Beikonsum) können als positives Outcome einer Unterbringung gem. § 64 StGB gewertet werden. Als Dauerkonsumenten wurden auch in unserer Untersuchung nur 22 % der Bewährungsentlassenen beschrieben. Zuletzt sei zu diesem Punkt noch auf die regional wie längsschnittlich sehr heterogene Handhabung von Abstinenzweisungen verwiesen (Schröder & Bezzel, 2020).

Analog zu den Ergebnissen aus einer anderen bayerischen MRV-Klinik von Fritz et al. (2024) stellt emotionale Belastung der häufigste Auslöser erneuten Konsums dar – zumindest unter den Bewährungsentlassenen. Dass in der anderen Entlassgruppe (a)motivationale Faktoren beim Substanzkonsum eine größere Rolle spielen, lässt sich daraus ablesen, dass über ein Drittel keinen spezifischen Auslöser für erneuten Konsum berichtet und die Dauer zwischen Entlassung und Erstkonsum deutlich geringer ist.

Kontraintuitiv erscheint der Befund, dass Bewährungsentlassene nach Konsumsituationen seltener eigeninitiatives Hilfesuchverhalten zeigen. Allerdings sind in dieser Gruppe episodische oder maßvolle Konsummuster überrepräsentiert. Es liegt also nahe anzunehmen, dass diese Gruppe auch objektiv seltener Unterstützungsbedarf aufweist und sich möglicherweise durch die regelhafte Einbindung ins ambulante forensische Setting »grundlegender« unterstützt fühlt als die Gruppe der ehemaligen Untergebrachte mit einer Aussichtslosigkeitserledigung. In dieser liegen die Anteile tatsächlich erfolgter (ambulanter wie stationärer) Behandlungen entsprechend höher.

4.2.3 Re-Delinquenz

Ehemalige Untergebrachte mit einer Aussichtslosigkeitserledigung haben zwar einen höheren Anteil an erneuten Delikten im Katamnesezeitraum insgesamt und delinquieren nach Entlassung schneller, aber auch in dieser Gruppe sind schwere bzw. Gewaltdelikte nicht nur absolut betrachtet selten, sondern es zeigt sich auch im Vergleich zur Gruppe der Bewährungsentlassenen keine Überrepräsentation. Daraus lässt sich schließen, dass es v. a. leichtere Formen der Kriminalität sind, die die höhere Rückfallrate dieser Gruppe insgesamt bedingt: Eigentumsdelikte, Vergehen gegen das BtMG sowie sonstige Delikte.

Zwar gibt nicht nur die Deliktkategorie Aufschluss über die Deliktschwere[16]. Dennoch zeigt sich hier ein deutlicher Unterschied zu anderen Studien, die ebenfalls differenziert die Deliktschwere untersuchten. In einer Studie aus Baden-Württemberg fanden sich nach Erledigungen wegen Aussichtslosigkeit auch deutlich höhere Quoten an Gewaltdelikten von 22 % bei einem zweijährigen Katamnesezeitraum (Querengässer et al., 2018). Worin sich die vorliegende und die eben angeführte Studie wiederum ähneln, ist die Überrepräsentation von einschlägigen Delikten und schwereren strafrechtlichen Sanktionen nach Aussichtslosigkeitserledigungen.

4.2.4 Post-Hoc-Analysen

Um auszuschließen, dass die (im Vergleich zu den Ergebnissen von Querengässer et al., 2018, die auf einer anfallenden Stichprobe basieren) niedrigeren Anteile an schweren Rückfallstraftaten ein Nebeneffekt des Matchingverfahrens darstellt – immerhin konnte für gut 20 % der Erledigungs-Gruppe mangels Passung kein Matchingpartner gefunden werden – wurde eine post-hoc-Analyse der gematchten und der nicht-gematchten Gruppenmitglieder aus der Erledigungs-Gruppe hinsichtlich schwerer Delinquenz durchgeführt. Zwar wiesen die n = 61 nicht-gemachten Personen aus dieser Gruppe hinsichtlich der Nachsorgeangaben deskriptiv leicht niedrigere Anteile an Legalbewährten auf (39 % vs. 44 %), diese Differenz verfehlte jedoch deutlich das Signifikanzniveau.

Auch beim differenzierten Blick in die Deliktkategorien zeigten sich nur in der Kategorie »sonstige Delikte« signifikante Unterschiede zugunsten der Gematchten (Chi² df = 1 = 4,6; p = 0,03*). Zu erwähnen ist darüber hinaus, dass in der Gruppe der nicht-Gematchten ein Sexualdelikt dokumentiert wird, wohingegen in der Gruppe der Gematchten ein Raubdelikt notiert ist. Die Ergebnisse dieser Post-Hoc-Analyse stützen also nicht den genannten Erklärungsansatz, dass der vergleichsweise niedrige Anteil an schweren Rückfallstraftaten in der Erledigungs-Gruppe auf das Matchingverfahren zurückzuführen sei.

Allerdings deuten die Ergebnisse einer weiteren Post-Hoc-Analyse darauf hin, dass das Matchingverfahren in der Gruppe der Bewährungsentlassenen sehr wohl zu einer (letztendlich ja auch bezweckten) Selektion führte. Den Nachsorgeangaben zufolge blieben 87 % der n = 348 nicht-gematchten Bewährungsentlassenen im Risikozeitraum legalbewährt – gegenüber nur 71 % der gematchten (Chi² df = 2 = 20,4; p < 0,001***). Darüber hinaus liegt der Anteil an einschlägiger Rückfalldelinquenz in der Gruppe der Gematchten mit 43 % höher (vs. 14 %; Chi² df = 1 = 8,4; p = 0,004**).

Diese Ergebnisse können damit als Beleg gewertet werden, dass es durch das Matchingvefahren gelungen ist, den Einfluss initialer Risikofaktoren zu kontrollieren.

4.3 Limitationen

Es gelten die üblichen Besonderheiten bei naturalistischen Studien beispielsweise hinsichtlich atheoretischer Variablenauswahl und dem Verzicht auf Power-Analysen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass einige der ermittelten Unterschiede darauf zurückzuführen sein könnten, dass Behandlungseffekte in der Gruppe der zwischenzeitlich in Strafhaft befindlichen allein wegen der zwischen Behandlungsende und Entlassung in Freiheit verstrichenen Zeit von durchschnittlich über einem Jahr verblasst sein könnten. In der Gruppe der Bewährungsentlassenen dauerte die Behandlung nicht nur im Durchschnitt über ein halbes Jahr länger, sie endete auch unmittelbar vor Beginn der Time-at-risk (TAR). In der mittleren TAR unterscheiden sich die Gruppen jedoch nicht. Sie sind auch insofern vergleichbar, als dass bei beiden die erste Zeit unter »freien« Lebensbedingungen nach dem Ende einer freiheitsentziehenden Sanktion betrachtet wurde.

Da die Daten nur aus einer Klinik eines Bundeslands stammen, ist vor dem Hintergrund der großen regionalen Unterschiede in Rechts- und Vollzugspraxis eine breite Generalisierbarkeit der Befunde fraglich. Wegen des hohen Anteils an fehlenden Daten von 22 %, der auf organisatorische Herausforderungen und den Einwilligungsvorbehalt zurückgeht, kann ein Selektionsbias nicht ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der statistischen Analyse bleibt anzumerken, dass wegen des explorativen Charakters trotz multipler Testung auf eine Bonferroni-Korrektur verzichtet wurde. Dies kann zu einer Überschätzung der tatsächlichen Unterschiede zwischen den Gruppen führen. Durch den Ansatz, eher die tatsächlichen Anteilsunterschiede (etwa durch die Wiedergabe der standardisierten Residuen) statt Signifikanzen zu interpretieren, wurde versucht, diese Fehlerquelle zu minimieren.

Ebenfalls zu beachten ist, dass ein Matching-Verfahren zwar den Einfluss relevanter Faktoren minimieren kann. Eine vollständige Kontrolle aller potentieller Konfundierungen kann jedoch nicht gelingen bzw. entstehen durch eine zu große Anzahl an Matchingparametern neue Fehlerquellen (durch sog. Overmatching; siehe Wu, 2023). Diesem Dilemma wurde in der vorliegenden Studie begegnet, indem nur Variablen als Matchingparameter einbezogen wurden, die gesichert mit dem Hauptoutcome erneute Delinquenz zusammenhingen und zugleich keinen strukturellen Zusammenhang mit der Gruppenvariable Entlassart aufwiesen.

Zuletzt bleibt anzumerken, dass insbesondere über die Haftzeit nur wenig Informationen vorliegen. Dies hängt mit der organisatorischen Verortung der Forschungsinstitution im MRV-System und den damit einhergehenden Limitierungen zusammen. Es wäre zu begrüßen, wenn sich auch justizvollzugsnähere Forschungsinstitutionen, z. B. die kriminologischen Dienste der Justiz, mit der Gruppe der ehemaligen oder (im Falle von Vorwegvollzug) auch zukünftigen MRV-Patienten in Strafhaft beschäftigen würden.

4.4 Fazit und Implikationen

In beiden untersuchten Gruppen stellen schwere Formen der Re-Delinquenz eine Ausnahme dar und es scheint selbst in der Gruppe der früheren MRV-Patienten, die nach einer Erledigung wegen Aussichtslosigkeit aus Haft entlassen wurden, nicht wenigen zu gelingen, sich entweder selbst rückfallprotektive Faktoren zu erschließen und aufzubauen oder aber das in der Therapie trotz des vorzeitigen Abbruchs Erlernte nutzbringend einzusetzen.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass diese Gruppe trotz des kontrollierten Ansatzes in allen untersuchten Domänen der Reintegration schlechter abschneidet und ausweislich der untersuchten Variablen ungünstigere Lebensverläufe überwiegen. Die vorliegenden Daten legen nahe, dass die Verzahnung zwischen Substanzkonsum und Delinquenzgefahr, die zur initialen Unterbringung gem. § 64 StGB geführt hatte, durch die abgebrochene stationäre MRV-Behandlung nicht wesentlich adressiert, geschweige denn entaktualisiert werden konnte.

Wünschenswert wäre aus unserer Sicht daher dreierlei:

4.4.1 Abbrüche vermeiden – nicht Behandlungen

Alle Beteiligten sollten noch größere Anstrengungen unternehmen, Erledigungen wegen Aussichtslosigkeit zu vermeiden. Die zuletzt – seit der Reform des § 64 StGB in 2023 – deutlich gesunkenen Zuweisungszahlen könnten den Behandelnden insofern entgegenkommen, als dass dadurch Ressourcen frei werden, sich noch intensiver um jene Patienten zu kümmern, die in der Praxis gerne als »schwierig« oder »herausfordernd« beschrieben werden. Es steht außer Frage, dass ein Behandlungserfolg nicht erzwungen werden kann, und bereits heute wird vielerorts nach bestem Wissen und Gewissen ge- und behandelt. Doch scheint in vielen Fällen durchaus noch Luft nach oben vorhanden zu sein, etwa was die Motivierung von ambivalenten Patienten oder zieloffene Behandlungsansätze angeht.

Inwiefern sich die erfolgte Novelle des § 64 StGB auf die Erledigungsquoten auswirken wird, muss bis auf weiteres offen bleiben. Denkbar wäre zum einen, dass die Quoten sinken, weil weniger Druck im Versorgungssystem herrscht und intensiver am Einzelfall behandelt werden kann – zum anderen könnten die Quoten aber auch steigen, weil wegen der Heraufsetzung der Eingangshürden vermehr »kränkere« und damit schwieriger zu behandelnde Personen untergebracht werden. Antworten darauf werden zukünftige Untersuchungen geben.

Indes erscheint es wenig ratsam, die Hürden für Neuanordnungen noch weiter zu verschärfen, als dies durch die bereits angesprochene Reform ohnehin schon geschehen ist. Aus empirischer Sicht steht die im Gesetzestext geforderte Behandlungserfolgsprognose mangels valider Kriterien seit jeher auf derart schwachen Füßen, dass eine weitere Verschärfung nur um den Preis einer noch höheren Rate an falsch Negativen zu erkaufen wäre. Mit anderen Worten würden dadurch unverhältnismäßig viele Personen, die von forensischer Suchtbehandlung grundsätzlich profitieren könnten, von Vorneherein ausgeschlossen. Eine auch für das gesellschaftliche Sicherheitsbedürfnis wohl eher fragliche Aussicht.

Stattdessen sollte in laufenden Unterbringungen darauf geachtet werden, dass die potentiellen Effekte einer Aussichtslosigkeitserledigung im Sinne einer Risikoanalyse in anstehende Entscheidungen über mögliche Therapieabbrüche mit einfließen. Jedem Behandler sollte klar sein, dass ein forensischer Suchtpatient durch eine Aussichtslosigkeitserledigung wenig gewinnen, aber viel verlieren kann.

4.4.2 Vorhandene Unterstützungsangebote für »Therapieabbrecher« stärken

Ist eine Aussichtslosigkeitserledigung dennoch unvermeidlich, sollten größere Anstrengungen unternommen werden, die Effekte einer solchen abzumildern. Denn die vorliegenden Ergebnisse unterstreichen den Unterstützungsbedarf, den diese Gruppe hinsichtlich Sozialarbeit und –pädagogik sowie Suchttherapie auch nach Haftentlassung aufweist. Da forensische Nachsorgeambulanzen für diese Gruppe nicht vorgesehen sind, bleibt diese Aufgabe aktuell zum einen primär an Mitarbeitenden der Bewährungshilfe bzw. Führungsaufsicht hängen, die meist über keine suchtspezifischen Vorkenntnisse verfügen; zum anderen hängt es von dem individuellen Hilfesuchverhalten der Betroffenen ab, ob diese sich zusätzliche Unterstützung im allgemeinen Gesundheits- bzw. Suchthilfesystem holen, das wiederum selten über forensische Expertise verfügt. Diese Eigeninitiative aufzubringen gelingt einigen, aber eben nicht allen. Das zugrundeliegende Versorgungsdefizit wurde bereits 2020 von Bezzel (2020, S. 53) pointiert beschrieben: »Es fehlen den Haftentlassenen Stützen, die auch in Krisensituationen stabilisierend wirken können.«

Für Mitarbeitende der Bewährungshilfe, Führungsaufsichtsstellen aber auch der allgemeinen Suchthilfe sollten spezifische Fort- und Weiterbildungsangebote zum Umgang mit (im MRV gescheiterten) forensischen Suchtpatienten konzipiert und angeboten werden.

4.4.3 Etablierung alternativer Behandlungsoptionen

Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass auch einige der bereits andernorts geäußerten Vorschläge auf systemischer Ebene dabei helfen würden, die Versorgungssituation zu verbessern. Zum einen wäre ein Ausbau suchttherapeutischer Behandlungsangebote in Haftanstalten wichtig, um zumindest eine »Basisversorgung« nach Rückverlegung aus dem MRV sicherzustellen. Zum anderen könnte eine rechtlich eigenständige ambulante forensische Behandlungsmaßregel, wie es das Schweizer Strafrecht vorsieht (siehe dazu etwa Höfer et al., 2020), gerade für die identifizierte Risikogruppe die bestehende Versorgungslücke schließen – entweder durch eine passgenaue Behandlung nach Haftentlassung oder aber bereits initial anstelle der stationären Unterbringung gem. § 64 StGB.

Literatur

Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis (2nd ed.). New York: Wiley.10.1002/0471249688Search in Google Scholar

Andersen, T. S., Scott, D. A. I., Boehme, H. M., King, S., & Mikell, T. (2020). What matters to formerly incarcerated men? Looking beyond recidivism as a measure of successful reintegration. The Prison Journal, 100(4), 488–509. DOI: 10.1177/003288552093929510.1177/0032885520939295Search in Google Scholar

Bäumler, E., Schmitz, M. M., & Neubacher, F. (2019). Drogen im Strafvollzug. Neue Kriminalpolitik, 31(3), 301–318.10.5771/0934-9200-2019-3-301Search in Google Scholar

Bezzel, A. (2020). Der MRV als Brückenbauer – aus der Ergebnisqualitätsmessung Bayern. In J. Müller & M. Koller (Hrsg.), Reformansätze zur Unterbringung nach § 64 StGB (S 42–56). Stuttgart: Kohlhammer.Search in Google Scholar

Bezzel, A., & Schlögl, C. (2021). Eine Retrospektive zum bayerischen Maßregelvollzug: »alles bewegt sich fort und nichts bleibt«? Forensische Psychiatrie und Psychotherapie, 28, 151–172.Search in Google Scholar

Fries, D., Endrass, J., Ridinger, M., Urbaniok, F., & Rossegger, A. (2011). Indicators of course of inpatient therapy in offenders with substance dependency. Fortschr Neurol Psychiatr 79, 404–10. DOI: 10.1055/s-0029-124596210.1055/s-0029-1245962Search in Google Scholar

Fritz, M., Montiel, F., Al Dirany, A., Dudeck, M., & Streb, J. (2024). Unraveling Relapse in Male Forensic Psychiatric Patients with Substance Use Disorders—The Impact of Social, Psychiatric, and Personality Factors Post Long-Term Remission. International Journal of Mental Health and Addiction, efirst. Doi:10.1007/s11469-024-01333-w10.1007/s11469-024-01333-wSearch in Google Scholar

Hartl, C. (2012). Wie erfolgreich ist die Behandlung im Maßregelvollzug nach §§ 63 und 64 StGB? Eine Untersuchung anhand verschiedener Erfolgsmaße. Dissertation an der Universität Regensburg.Search in Google Scholar

Höfer, F., Caflisch, C., Herdener, M., & Habermeyer, E. (2020). Das schweizerische System ambulanter Maßnahmen als Alternative zum geschlossenen Vollzug gemäß § 64 StGB. In J. Müller & M. Koller (Hrsg.), Reformansätze zur Unterbringung nach § 64 StGB (S 137–161). Stuttgart: Kohlhammer.Search in Google Scholar

Mowen, T. J., Stansfield, R., & Boman IV, J. H. (2019). Family matters: Moving beyond “if” family support matters to “why” family support matters during reentry from prison. Journal of Research in Crime and Delinquency, 56(4), 483–523. DOI: 10.1177/002242781882090210.1177/0022427818820902Search in Google Scholar

Querengässer, J., & Baur A. (2021a). Prädiktoren der Legalbewährung nach forensischer Suchtbehandlung – Zweiter Teil einer Übersichtsarbeit zu Erfolgsdeterminanten einer Unterbringung gemäß § 64 StGB. Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie, 89(10), 507–515. DOI: 10.1055/a-1471-378610.1055/a-1471-3786Search in Google Scholar

Querengässer, J., & Baur, A. (2021b). Prädiktoren des Entlassmodus aus forensischer Suchtbehandlung – Erster Teil einer Übersichtsarbeit zu Erfolgsdeterminanten einer Unterbringung gemäß § 64 StGB. Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie, 89(10), 496–506. DOI 10.1055/a-1389-578210.1055/a-1389-5782Search in Google Scholar

Querengässer, J., Bulla, J., Hoffmann, K., & Ross, T. (2018). Therapieabbruch als Prädiktor erneuter Straftaten – Legalbewährung von Patienten nach Unterbringungen gemäß § 64 StGB. Nervenarzt, 89(1), 71–77. DOI: 10.1007/s00115-017-0386-z10.1007/s00115-017-0386-zSearch in Google Scholar

Querengässer, J., Ross, T., Hoffmann, K., & Bulla, J. (2016). Lernerfahrungen trotz Therapieabbruch – Aussagen von Patienten und deren Therapeuten in der Entziehungsanstalt (§ 64 StGB). Suchtmedizin, 18(2), 62–72.Search in Google Scholar

Querengässer, J., & Traub, H.-J. (2021). Wenn die Bremse zum Gaspedal wird – Die Entwicklung der Unterbringungsanordnungen gemäß § 64 StGB vor und nach dessen Neuformulierung 2007. Recht & Psychiatrie 39(1), 19–27. DOI: 10.1486/RP-2021-01_19Search in Google Scholar

Regensburger Beratungsstelle für Straffällige, Gefährdete und Angehörige (2016) Jahresbericht. Regensburg, RBS Selbstverlag.Search in Google Scholar

Schalast, N. (2019). Straffällige mit Suchtproblemen – Fakten, Erfahrungen und Ergebnisse der Essener Evaluationsstudie. Lengerich: Pabst Science Publishers.Search in Google Scholar

Scheuschner, L., Walde, P., & Völlm, B. (2024). Prädiktoren der Erledigung bei nach § 64 StGB untergebrachten Patienten–Ein Literaturreview. Psychiatrische Praxis, 51(2), 70–78.10.1055/a-2213-2184Search in Google Scholar

Schlögl, C., Bader, S., Lange, K., & Bezzel, A. (2023). Zieloffenheit in der Suchtbehandlung im deutschen Maßregelvollzug–ein Praxiseinblick. Recht & Psychiatrie, 41(1), 25–31.Search in Google Scholar

Schröder, J. & Bezzel, A. (2020). Weisungen. Wem wird welche Weisung erteilt? Kriminologische und klinische Faktoren der Weisungsvergabe bei bedingter Entlassung aus dem bayerischen Maßregelvollzug. Recht & Psychiatrie, 38, 144–149.Search in Google Scholar

Tomlin, J., Meise, E., Wegner, J., & Völlm, B. (2024). Mandatory substance use treatment for justice-involved persons in Germany: a systematic review of reoffending, treatment and the recurrence of substance use outcomes. Frontiers in Psychiatry, 14, 1217561.10.3389/fpsyt.2023.1217561Search in Google Scholar

Westendarp, A. M. (2012). § 67 d Satz 5 StGB – Erledigung der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt – Gedanken zum Thema. Forensische Psychiatrie und Psychotherapie – Werkstattschriften 19(3), 318 – 331.Search in Google Scholar

Wu, Q. (2023). Case-Control Studies. In Textbook of Clinical Epidemiology: For Medical Students (pp. 83–104). Singapore: Springer Nature Singapore.10.1007/978-981-99-3622-9_5Search in Google Scholar

© 2025 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Artikel

- Von Vorbereitungen für Stromausfälle bis zu extrem rechten Umsturzfantasien: Eine Analyse prepping-bezogener Gruppen und Kanäle auf Telegram

- Resozialisierung, Suchtmittelfreiheit und Legalbewährung nach einer Unterbringung gem. § 64 StGB – Ein mehrdimensionaler und kontrollierter Vergleich der Entlassgruppen Bewährung und Erledigung wegen Aussichtslosigkeit

- Das Soziale Anstaltsklima aus Sicht von Menschen in Ersatzfreiheitsstrafen

- Forum

- A Drop in Crime and in Fear

- Buchbesprechung

- Wagner, Deliah, Führer, Jennifer Laura & Asbrock, Frank, Von Kriminalitätsfurcht zu Feindseligkeit. Dynamiken der Kriminalitätswahrnehmung im politischen Kontext. Nomos Verlag, Baden-Baden 2024. 190 Seiten.

- Mitteilungen

- David P. Farrington: Obituary for a giant in criminology and a wonderful man

- Reviewer 2024

Articles in the same Issue

- Frontmatter

- Artikel

- Von Vorbereitungen für Stromausfälle bis zu extrem rechten Umsturzfantasien: Eine Analyse prepping-bezogener Gruppen und Kanäle auf Telegram

- Resozialisierung, Suchtmittelfreiheit und Legalbewährung nach einer Unterbringung gem. § 64 StGB – Ein mehrdimensionaler und kontrollierter Vergleich der Entlassgruppen Bewährung und Erledigung wegen Aussichtslosigkeit

- Das Soziale Anstaltsklima aus Sicht von Menschen in Ersatzfreiheitsstrafen

- Forum

- A Drop in Crime and in Fear

- Buchbesprechung